Московское царство: собирание земель и формирование самодержавия

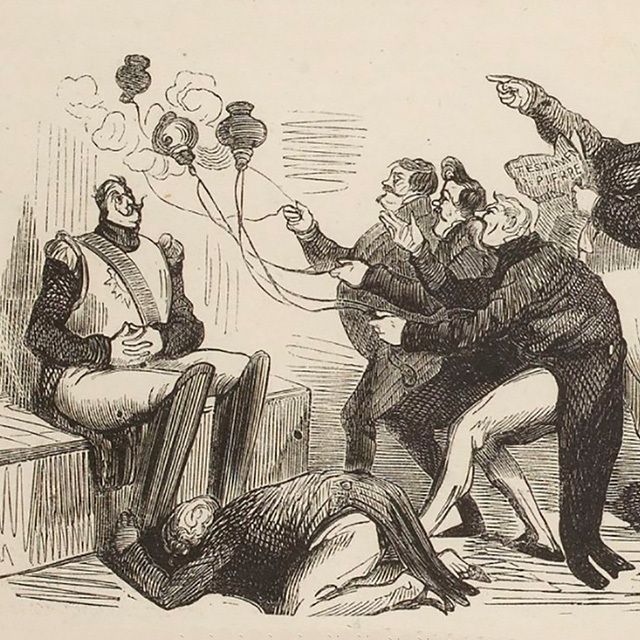

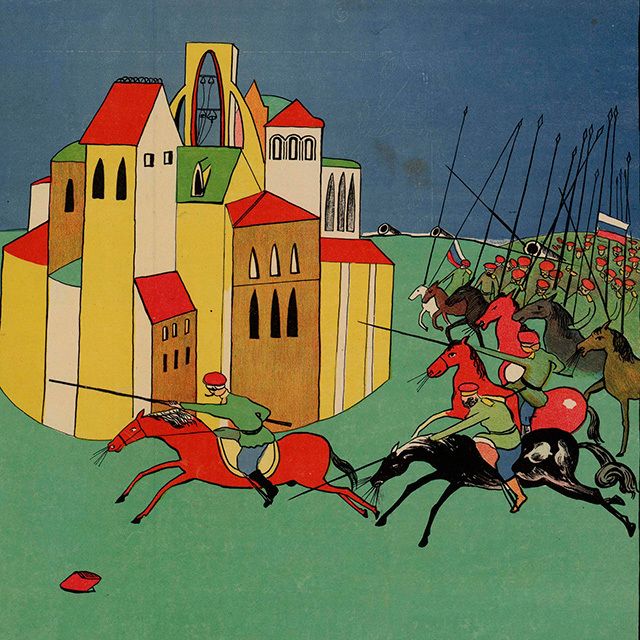

В начале сентября 1581 года войско польского короля Стефана Батория стояло под стенами Пскова и готовилось к штурму. Гонец короля принес царю Ивану IV Грозному необыкновенно длинное послание. Документ составлял король при помощи придворных, среди которых были и блистательные ученые. Послание представляло собой памфлет против московского тирана, против тирании как таковой, а вместе с тем и ультиматум и объявление войны. Царя в письме называли «фараоном», подобному египетским правителям-богам, чья власть служила образцом неограниченной деспотии. В приложении к письму, как бы отдельными файлами, были присланы три печатные книги о московской тирании: «Ливония» историка Альберта Кранца, «Записки о Московии» дипломата Сигизмунда фон Герберштейна и «Описание Европейской Сарматии» военачальника Александра Гваньини. Нашел ли царь Иван IV что ответить на этот недипломатичный подарок? Об этом поговорим после того, как прочувствуем вместе с царем Иваном, насколько болезненными были для него эти упреки.

Рост Великого княжества Владимирского и Московского не был случайным и одномоментным событием. Прямые потомки великого князя московского, а затем владимирского и московского Ивана Калиты делили между собой московский трон, а после смерти Ивана Ивановича Красного в 1358 году и вплоть до смерти последнего представителя рода, царя Федора Ивановича, в 1598 году основным принципом наследования трона был майорат: великим князем и царем становился старший сын предыдущего великого князя. Хотя принцип старшинства при занятии престола нарушался неоднократно (в частности, при вступлении на престол Юрия Звенигородского в 1433 году и Василия III, отца царя Ивана, в 1505 году), соблюдение этого принципа выставлялось как обязанность даже для нарушителей. В 1430-е годы Василий Московский в споре за великокняжеский престол со своим дядей Юрием Галицким, несмотря на возраст, отстаивал свое первенство и главенство старшинством и майоратом. Принцип был важнее, чем завещание деда, Дмитрия Донского. Иван Грозный в завещании грозил младшему сыну Федору справедливой смертью, если тот погнушается своим уделом и захочет царства под своим старшим братом Иваном, то есть начнет конкурировать с ним за власть. Конечно, картина усложнялась, когда на трон претендовали одновременно первенцы от разных великокняжеских и царских браков, и эти осложнения видны в завещательной политике Ивана III и Ивана Грозного. Соблюсти систему наследования престола можно было только в том случае, если у правящего монарха было мужское потомство и за власть не конкурировали удельные князья, то есть ближайшие родичи — потомки Калиты. Отсутствие наследников оборачивалось политическими драмами. Одна из них, бесплодие, привела к разводу Василия III с первой женой, Соломонией Сабуровой; еще одна — отсутствие мужского потомства — закончилась падением династии Ивана Калиты, московской ветви суздальских Рюриковичей, и успехом самозванца, назвавшегося Дмитрием, сыном Ивана Грозного, занявшего московский трон в 1605 году.

Росту самодержавного самосознания московской власти содействовала брачная политика великих князей владимирских и московских. После Дмитрия Донского закрепляется традиция вступать в брак или женить старших княжичей на девушках из иных династий, укрепляя международный статус будущего или действующего правителя. Так, московской династии удалось породниться с великими князьями тверскими, литовскими и черкасскими, с византийскими Палеологами, с потомками молдавских господарей и великих князей киевских, с литовскими Глинскими и сербскими Якшичами.

Московские правители этим не ограничивались и приписывали себе и своим женам также полностью вымышленные родословные корни. В конце второго десятилетия XVI века в Москве утвердилось представление, согласно которому Иван Калита и его правящие потомки были прямыми наследниками родного брата императора Августа — Пруса, от которого будто бы происходил основатель русского княжеского рода Рюрик. По матери Иван Грозный приходился внуком Василию Львовичу Глинскому, который, в свою очередь, выводил себя от Мамая, ордынского темника-беклярибека (то есть управляющего ордынской администрацией) и врага русских князей на Куликовом поле. Таким образом, царь Иван был убежден, что происходит по отцу и матери одновременно от двух полководцев, сразившихся между собой в 1380 году за власть в русских землях, — Дмитрия Донского и Мамая.

Русские земли, окружавшие Москву, не сразу признали первенство московских великих князей. И даже когда признавали, как правило, соседи допускали лишь свое частичное подчинение великим князьям владимирским. Внесение других русских земель в титул московских правителей было первой в истории Руси попыткой собрать воедино наследие распавшейся некогда единой Русской земли. И конкурентами московских князей в новом воссоединении выступали великие князья тверские, нижегородские, литовские, рязанские. Не сдавались в борьбе за обособленность от Москвы и древние Новгород и Псков, и Ярославль или Ростов. В 1477 году, за год до насильственного присоединения к Москве, Господин Великий Новгород направил в Москву посольство, которое объявило Ивану III, что «наперед того, как и земля их стала, того не бывало: ни которого великого князя господарем не называли, но господином». Конечно, в новгородской политической традиции титул господаря возвышал бы московского правителя над самим Новгородом. Это было недопустимо.

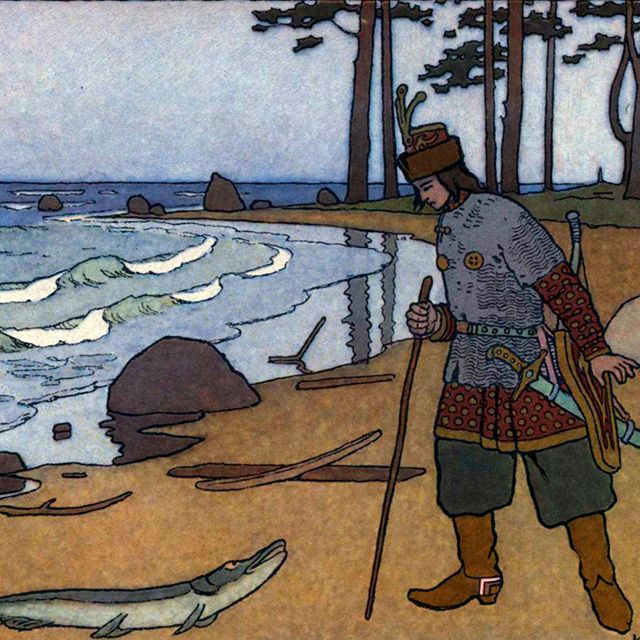

Боролся за свою независимость и Псков. Согласно Псковской летописи, в 1510 году посадники и простые жители Пскова говорят московскому послу дьяку Третьяку Долматову о великом князе московском:

«Тако у нас написано в летописцех, с прадеды и деды и со отцем его государем крестное целование с великими князьми положено, что нам псковичем от государя своего великого князя, кой ни будет на Московском государьстве, и нам от него не ответит ни в Литву, ни в Немцы; а нам жити по старине в добровольи».

Псковичи, в XV веке в среднем раз в два года собиравшие общие вечевые собрания, считали недопустимым нарушение московской властью своего «доброволья», причем под доброй волей следует понимать именно самостоятельность, независимость высшего управления. Летописец отстаивал «старину», в которой не было подданства, а было добровольное дипломатическое подчинение. Приход властной администрации великого князя московского псковичи сравнивали с явлением Антихриста. Так же остро еще раньше отреагировал на поведение великокняжеских дьяков в Ярославле местный летописец, один из составителей Ермолинской летописи. В 1463 году, согласно летописи, «в том же граде Ярославли явися новый чюдотворец, Иоанн Огафоновичь Сущей, созиратай Ярославьской земли, у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю, а кто будеть сам добр, боярин или сын боярьской, ин его самого записал, а иных его чюдес множество не мощно исписати, ни исчести, понеже бо во плоти суще цьяшос». Слово «цьяшос» — это зашифрованное тайнописью, простым кодом-литореей, слово «дьявол». Так местный ярославский летописец зашифровал свое отношение к представителю московской великокняжеской администрации.

Вотчинное право позднее не признали рязанские и северские князья. Своего дальнего родича, праправнука Дмитрия Донского северского князя, Василий III выманил из его имения и, нарушив митрополичье целование креста о неприкосновенности, бросил в тюрьму. Последний рязанский великий князь Иван бежал в Великое княжество Литовское, а за его земли позднее боролся племянник князь Семен Бельский, который войной и дипломатией пытался вернуть власть в утраченных землях. Запреты удельным князьям на вступление в брак и расправы над удельными князьями в правление Василия III и Ивана Грозного, а затем и вероятное убийство царевича Дмитрия в Угличе — вереница событий, связанных между собой борьбой за установление вотчинной династической власти (смерть Дмитрия укрепляла прежде всего власть действующего правителя, царя Федора Ивановича). Великокняжеская вотчинная власть разрослась в своем господстве над другими властями внутри страны и утвердилась в большинстве восточнорусских земель, но все еще потенциально видела врагов в любых, даже косвенных, претендентах на московский трон.

Рост имперских тенденций в московской политике проявился во многих культурных сферах. Митрополиты с начала XIV века рассматривали Москву как свою постоянную резиденцию. Их духовная власть распространялась на все русские земли, наделяя великих князей особой священной харизмой. После того как в Москве отказались принимать митрополита-кардинала Исидора, принявшего Флорентийскую унию с Римом, московская церковь обособилась от константинопольской патриархии и в 1448 году стала автокефальной. Первоначально статус автокефалии означал независимость русских иерархов от Константинополя в возведении одного из своих представителей на митрополичий престол. Вскоре московская церковь взяла на себя и решение вопроса об ортодоксии и ереси, а также о пределах церковной и царской власти в русских землях. После исполнения седьмой тысячи от сотворения мира, с 1492 года, независимо от Константинополя и других патриархатов были отклонены и опасения, что земной мир ждет скорое крушение В 7000 году от сотворения мира (то есть в 1492 году от Рождества Христова) на Руси ожидали Второго пришествия и конца света.. Открывалась перспектива для оптимистических имперских учений, и они вскоре возникли.

В 1523–1525 годах псковский старец Филофей впервые озвучил учение, согласно которому апокалиптическая жена (в Откровении Иоанна Богослова символизирующая Церковь) до последних времен переселилась в Третий Рим, то есть в Москву, и если Московское царство не продлится и не устоит, то Четвертому Риму «не быти». Церковь могла погибнуть вместе с царством, и книжники задумывались, не должна ли высшая светская власть приложить усилия, чтобы не позволить этому случиться.

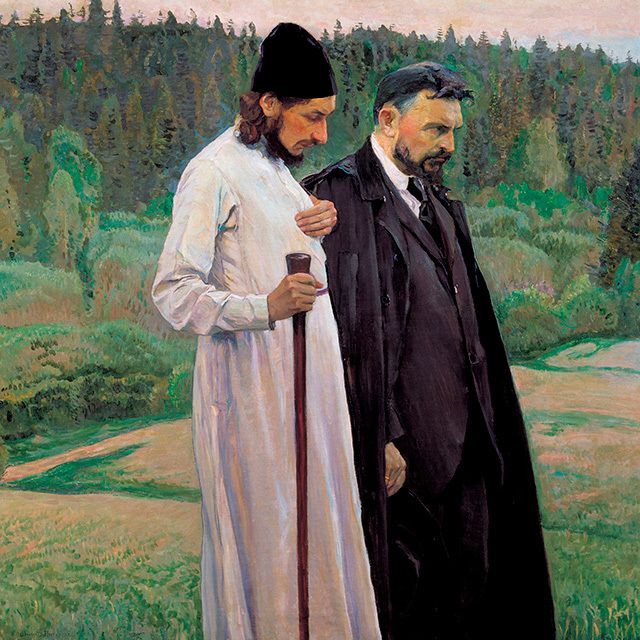

Радикальные сторонники нищенствующей Церкви, известные как «нестяжатели», отвечали именно на этот вопрос, когда выступали за полное отречение от собственности в пользу мирской власти. Однако верх в спорах о церковном имуществе взяли умеренные последователи Иосифа Волоцкого, позднее названные «иосифлянами». Они видели задачу Церкви в том, чтобы помочь верующим спасаться молитвой и пожертвованиями, а в экономическом благополучии белого духовенства и епископов находили залог независимости Церкви от государства и равноправной симфонии власти и духовенства.

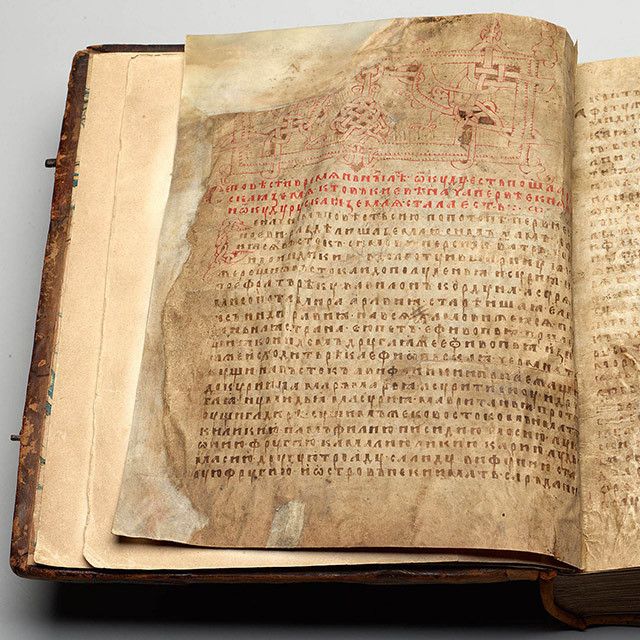

Симфония духовной и светской власти осуществлялась в правление Ивана Грозного, когда митрополит Макарий завершил работы по сбору канонических текстов и составил из них так называемые великие Четьи минеи. В 1551 году на церковно-земском соборе был утвержден комплекс из двух законодательных памятников, каждый в сто глав, — светский Судебник и церковный Стоглав. Царь на соборе ритуально покаялся в своих прегрешениях и выступил с вопросами к церковным иерархам, демонстрируя своей речью, что в отношениях Церкви и государства устанавливается неразрывная симфония. Уже перед смертью митрополит Макарий продолжил начатое им и Иваном IV в «начале царства». Из Новгорода в Москву в 1563 году пришел обычай ношения митрополитом белого клобука, будто бы унаследованного новгородцами от самого римского папы Сильвестра I как символ верховного наместничества иерарха. Уже в правление царя Федора, в 1589 году, в Москве был создан отдельный патриархат, вытеснивший Рим и поставивший себя на третье место после константинопольского и иерусалимского патриархатов в числе первых пяти церковных престолов православной церкви.

Московская церковь поддержала имперские амбиции великих князей и способствовала укреплению власти — даже ценой ограничения компетенции духовенства, свертывания его старинных прав (например, права на заступничество перед светской властью) и собственных жертв (включая право царской власти на преследование духовенства), которых не удалось избежать, когда компетенции церкви и государства пересеклись. Автокефалия означала усиление роли великого князя московского в назначении митрополитов, а позднее, уже в XVI веке, смещение и избрание митрополитов проходило при активном вмешательстве светской власти. С конца XV века покаянная дисциплина Церкви требовала от священников разоблачения заговора и даже злых помыслов против московского государя. Позднее, уже в эпоху Петра I, священники были поставлены на службу светской власти и были обязаны доносить на прихожан, если они сообщают на исповеди «слово и дело государевы», то есть доносят о заговоре на жизнь и здоровье царя и царской семьи. Церковь, помимо духовного спасения, выполняла отныне и полицейские функции. В Смутное время лакуна в престолонаследии нанесла удар еще и по верховному церковному управлению: каждый претендент на московский трон держал про запас своего кандидата на патриарший престол. Позднее Петр I после смерти патриарха Адриана запретил избрание нового патриарха. Его место занял местоблюститель, и вплоть до начала XX века функции церковного главы получил Святейший синод.

Учения об имперской власти были почерпнуты в русской книжной традиции прежде всего из церковной книжности, и светская мысль пользовалась древнерусским и европейским наследием, укрепляя свои исторические основания. В русских землях XV века повсеместно признавались два царства, сохранявшие верховенство над Русью, в том числе и над Москвой. Одно из них — древнее Ромейское (Римское), Второй Рим, то есть Византия, во главе с царствующей там династией Палеологов. Второе, посланное Богом в наказание и порабощение, — Орда, которую в конце XVI века вспоминали как Золотую Орду. Орда была кочевой империей с исконной столицей в Каракоруме, но на конец XV века фактическая столица находилась в городе Сарай на Волге. Обе империи в относительно короткий исторический промежуток рухнули, открыв для московских книжников богатый ресурс для формирования идеологии нового царства. Из этого не следует, что Византия и Орда были непосредственно «унаследованы» в Москве. Так, ордынское влияние сейчас уже не принято сводить к утверждению «восточного деспотизма», потому что сам этот термин крайне неточно характеризует систему монгольского владычества. В Москве тем не менее утвердились татарские системы контроля, отразившиеся в быту и в экономике. Куны стало принято называть под татарским влиянием деньгами; ткани измерялись пришедшими с арабского рынка аршинами; в местном управлении все так же действовал ордынский «выход», поступавший отныне в московскую казну. После присоединения поволжских царств и Сибири Москва переняла у татар систему налогообложения — ясак, — сохранявшуюся вплоть до начала XVIII века. В мужской моде к середине XVI века прочно закрепились нижние головные уборы — тафьи, против которых Церковь тщетно боролась, видя в них мусульманское влияние. Великие князья были окружены подобострастием подданных и обращались к ним не иначе как к «холопам». Лишь немногие видели в рабстве и самой холопской риторике опасность для государства. Среди них — дипломат Федор Карпов и дворянин-интеллектуал Иван Пересветов. А самый яркий пример — князь Андрей Курбский, «государев изменник», вступивший позднее в переписку с Иваном Грозным, который видел в эмиграции результат монгольского влияния на русскую власть.

Великие князья все чаще титуловались царским титулом. Но титулы господаря всея Руси и великого князя воспринимались в Москве до венчания Ивана Грозного с неменьшим пиететом. Царский титул, по традиции все еще ассоциируемый с татарскими ханами, византийскими и германскими императорами, уже в конце XV века воспринимался как равный московскому, великокняжескому титулу. Еще до того, как царский титул был официально принят на общерусском и международном уровне, великие князья присвоили себе ряд имперских символов. Среди них — имперский двуглавый орел, христоподобный ездец-копьеносец, побеждающий змия, и символ вечного царства Христа — единорог («инорог»).

Систематической перестройке при участии и по проектам итальянских мастеров подвергся Московский Кремль. После пожара 1547 года в сенях и Золотой палате Кремля были восстановлены фрески, которые изображали преемственность между ветхозаветными царствами, Римской империей, Русью и Москвой. Вскоре после этого в росписи Архангельского собора князья — предки Ивана Грозного, даже не почитаемые во святых, были изображены с нимбами над головами. Сам царь Иван ревниво напоминал своему боярину князю Андрею Курбскому, что святыми признаны и сыноубийца император Константин Флавий, и предок Курбского — князь смоленский и ярославский Федор Ростиславич,

Второе южнославянское влияние на книжность русских земель, связанное с приходом на русские земли сербских, болгарских и других южнославянских книжников, привело в первой половине XV века к переработке книжности в духе высокой патетики. Книги наполнились не только южнославянским орнаментом и обильным «плетением словес», но и государственной патетикой. В середине XV века Пахомий Логофет переработал Житие Сергия Радонежского, превратив Сергия в духовного пособника Дмитрия Донского в победе над татарами. Как раз на рубеже XV–XVI веков популярность приобрело «Сказание о Мамаевом побоище», в котором все новые слуги великого князя стремились обозначить участие своих предков в победе над ордынским войском.

В начале XVI века масштабную апологию московского православия, содержащую критику местных еретиков, завершил «Просветитель» — сочинение Иосифа Волоцкого, видного борца с еретиками. Он был проповедником нового типа монастырского общежития, основанного на строгой монашеской дисциплине и совместном накоплении и обогащении, и одновременно суровым теоретиком очищения Церкви. Ему принадлежит возрождение представлений писателя VI века Агапита, уподобляющих духовную власть царей божественной власти. Мысль древнего книжника заняла одно из важнейших мест в официальной книжности Московского царства середины XVI века.

Стефан Баторий в своем письме, с которого мы начали рассказ, упрекает Ивана Грозного в том, что тот велит своим подданным обожествлять себя. В рассуждениях Иосифа Волоцкого монарх подобен человеку и Богу одновременно, и ответственность царя всегда предполагает соблюдение духовной чистоты, без чего ему грозит деградация, а христианскому государству — гибель. Cкладывание предыстории Московского царства завершилось в 1510–20-е годы появлением двух политических текстов — «Русского хронографа» и «Сказания о князьях владимирских». Этому способствовали дипломатические успехи и особенно первое официальное титулование Василия III в грамоте, адресованной ему императором Максимилианом в 1514 году. Василий III готовил обряд венчания на царство, для чего была подготовлена шапка Мономаха и другие царские регалии, упомянутые в «Сказании о князьях владимирских»; Москва была украшена имперской шатровой архитектурой. Однако венчан на царство впервые был лишь его сын — Иван Грозный.

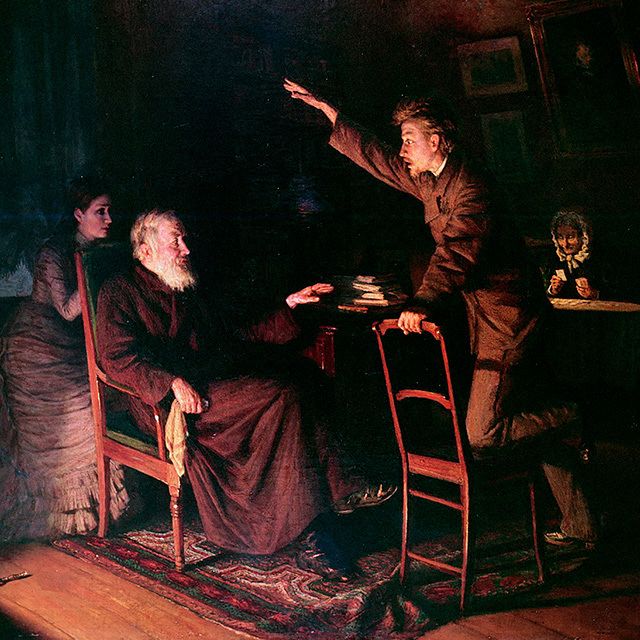

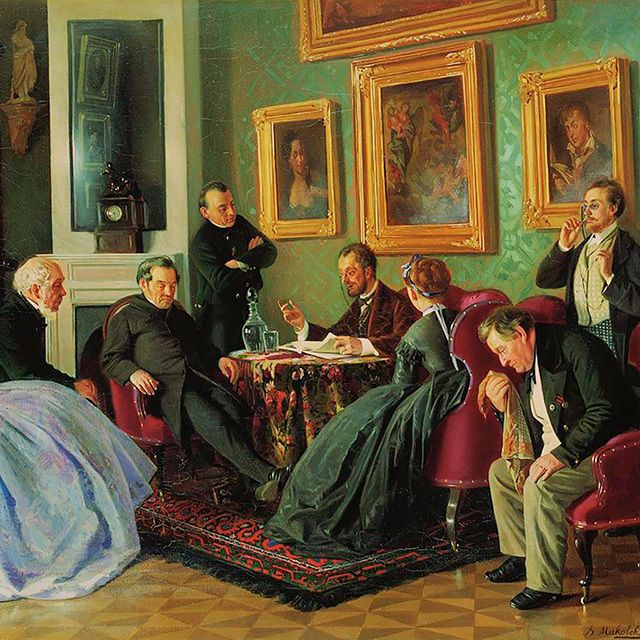

Великий князь Иван IV Васильевич унаследовал от отца не только большую страну, конкурирующую за власть на русских землях, но и непомерные амбиции и ревнивое отношение ко всем, кого он сам считал узурпаторами верховной власти. В образе царя Ивана соединилось противоречие, ставшее символом двух противоречивых тенденций. Одна из них — вера в харизму монарха и законной монархической власти. Вторая — своеобразный имперский федерализм, пестрота и разобщенность разросшейся и плохо контролируемой страны.

Исследователи биографии и творчества Ивана IV Грозного в целом пришли к согласию, что гипертрофированные масштабы его самодержавия были отчасти подготовлены преобразованиями его предшественников и уже в детстве он воспитывался и рос, осознавая свое имперское предназначение. С другой стороны, убежденность Ивана IV в своей харизме граничила с манией величия, обострявшейся из-за нереализованных планов и неудовлетворенных амбиций. Его венчание на царство и венчание с царицей Анастасией Захарьиной-Кошкиной впервые в русской истории создавало непреодолимую дистанцию между верховным правителем и его родичами, независимыми русскими суверенами, удельными князьями и верхушкой боярства. Царский титул Ивана Грозного приблизил его к статусу высочайших монархов вселенной — византийских василевсов и сменивших их султанов, монгольских ханов, ордынских царей и западнохристианских императоров. Однако уже признание царского титула натолкнулось на непреодолимые барьеры: он не был поддержан частью соседей, лишь много лет спустя утвержден по особому чину Константинопольским патриархатом и никогда в правление Ивана Грозного не признавался ни в Священной Римской империи, ни в Короне Польской и Великом княжестве Литовском. Дипломатические усилия по признанию царского титула вносили в образ царя Ивана противоречие, которое отражалось на его самосознании, усиливало его подозрительность и вело ко все новым придворным и международным коллизиям.

Образ царя в Москве при этом величественно высился над предками и над всем миром князей. Царь возвысился над царями и королями. Три царства — Казанское, Астраханское и Сибирское — вошли в его титул, расширив номинальную власть над большей частью земель бывшей Орды. В конце 1560-х годов царь расправился с последним удельным конкурентом своей власти — Владимиром Старицким, и учредил вассальное Ливонское королевство.

Харизма царя подпитывалась священными смыслами царского титула и особенностей ритуала коронации (венчания на царство). Царь не просто венчался, но после этого еще и помазался на царство руками митрополита, получая «причастие святых и животворящих божественных Христовых таин». Новый статус царя требовал переосмысления царского жилища и его деятельности. Отныне только московский царь получал доступ к сакральным обрядам, унаследованным, как считалось, из первых веков христианства. В Успенском соборе Кремля возникло царское место — молельня царя. Вскоре на Рву вырос живописный Покровский собор, где ежегодно за неделю до Пасхи проводилась церемония шествия на осляти, во время которой царь вел под уздцы лошадь митрополита, символизирующего Христа Шествие на осляти — православный обряд, символизировавший въезд Иисуса Христа в Иерусалим на осле (Вход Господень в Иерусалим).. В иллюстрированном хронографе, Лицевом летописном своде, подобно ветхозаветным, римским и византийским императорам, Иван изображался в царском венце в отличие от всех русских князей.

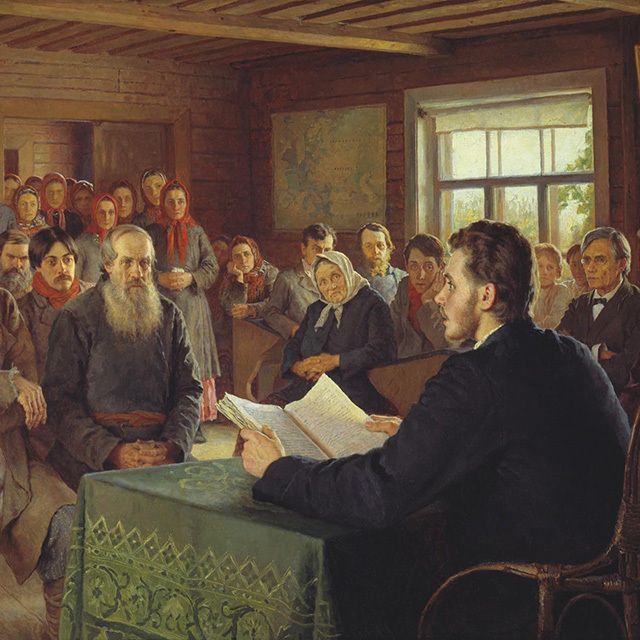

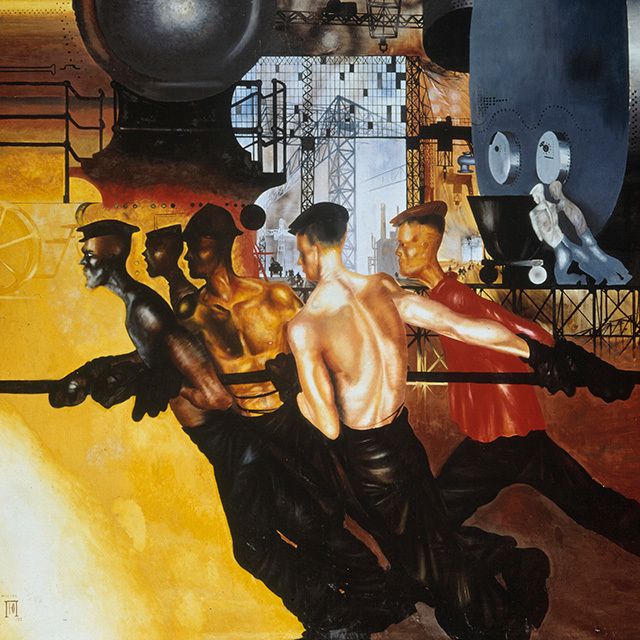

Послания и авторские сочинения Ивана Грозного отразили обостренное восприятие им своего статуса. Он видел свою царскую миссию в том, чтобы миловать своих холопов, а изменников (так все чаще называли не только вероотступников, но и политических преступников — «воров») следовало «огнем спасать», то есть казнить. Царь был убежден, что волен, то есть имеет полное и никем не ограниченное право, казнить и миловать своих холопов. А своими рабами он считал всех подданных, и за это звание приходилось еще побороться, особенно «ясачным» людям-язычникам, мусульманам (прежде всего татарам) или лютеранам-немцам. «Холопство» было государевой милостью, а милость царя имела свои границы, так как выслуга зависела от древности рода и служебных достижений его представителей. Царя окружала масса служилых людей, которые должны были доказывать свою преданность государю верной службой, прежде всего военной. Возможности для военной карьеры заметно расширились в связи с зарождением новых родов войск, например стрельцов, или новых техник ведения войн, таких как гуляй-город Гуляй-город — передвижное полевое укрепление, состоящее из телег с большими щитами. . Царь допускал и приближение незнатных людей, «воцаряющихся из грязи», и возвышение их до самых величественных назначений, даже до боярства. Царская воля ограничивалась на всем протяжении правления Ивана Грозного местническим порядком. Местничество было системой соподчинения между царскими холопами по знатности, личной выслуге и государевой милости.

Царь не только манипулировал родовыми предрассудками своих холопов, но и других правителей делил по знатности, причем никто из них не был равен ему самому. Равными себе он считал только императоров и султана; «братьями» — крымского царя, польского и датского королей. Английских и шведских королей он ценил невысоко, особенно шведских: им было запрещено вести прямые дипломатические отношения с Москвой и следовало обращаться не к царю, а к новгородскому наместнику. Европейские суверенные князья, татарские и ногайские мурзы и беи, как носители более низкого титула, чем великокняжеский и царский, занимали в его представлениях низшие позиции среди правителей, а советники любого ранга могли вести переговоры только с боярской думой или московскими посольскими служащими и только в представительстве от своего монарха — с самим Иваном Грозным.

Одно из культурных последствий возвышения царской власти — возникновение изощренного языка смирения, а по сути, унижения государевых чинов. Многие русские дворянские фамильные прозвища отразили подчиненный, зависимый статус государевых людей, их готовность смириться перед всесилием и гневным сарказмом государя. Например, Горбатые, Ногтевы, Немые, Щенятевы, Грязные, Неудачины, Дурасовы.

Подтверждением этого безмолвного саморазоблачения служат оскорбительные высказывания Ивана Грозного о своих подданных, хотя он не жаловал и низких, с его точки зрения, монархов (например, глав Избранной рады попа Сильвестра и Алексея Адашева называл «собаками», а королеву Елизавету Тюдор — «пошлой девицей»). Дворянство и знать были надолго порабощены военной службой и должны были терпеть опалы, государев гнев и телесные наказания.

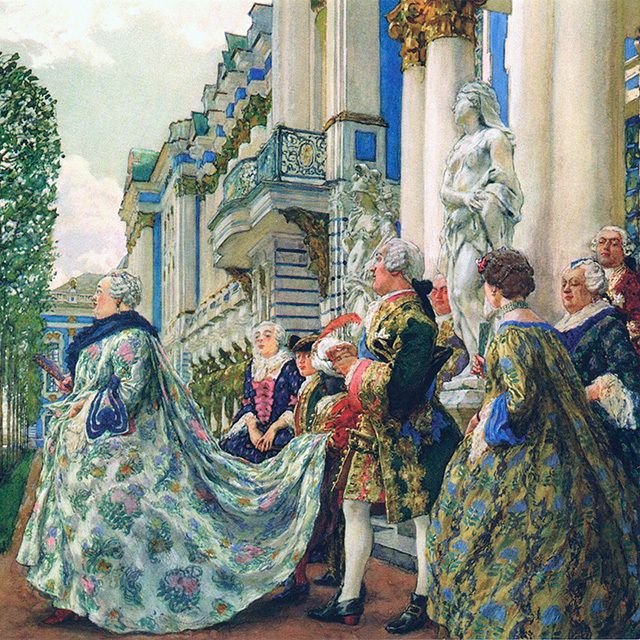

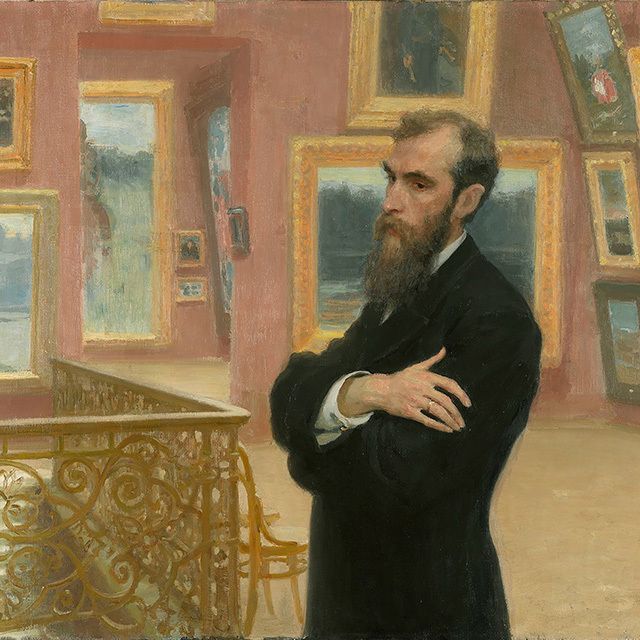

Перемены пришли лишь во второй половине XVIII века, однако к тому времени порабощено было не только дворянство, но и все еще формально свободное в правление царя Ивана сельское и городское население. Имперский язык Ивана Грозного стал символом своего времени, вызвал ностальгические настроения сразу после смерти царя. Цари новой династии, Михаил и Алексей Романовы, относились к Ивану Грозному с уважением и считали себя по его первой жене Анастасии Романовне его прямыми наследниками, а Петр I даже воспринимал Ивана Грозного образцовым правителем, видя в нем своего предшественника в построении могущественного военизированного государства и в противостоянии так называемой государственной измене.

Этим и мог бы, наверное, гордиться Иван Грозный в конце своего правления, если бы оно не закончилось чередой военных трагедий, смертью царевича Ивана, разочарованием и «смирением до зела» тяжелобольного царя. Когда он отвечал на послание Стефана Батория в сентябре 1581 года, для царя Ивана еще не все было потеряно в многолетней войне, был еще жив царевич Иван, еще не был составлен список невинно казненных (Синодик опальных). Царь отвел все обвинения польского короля в свой адрес. На упрек в египетском деспотизме он ответил, что фараоны были сильными правителями, никому даней не платили. Упрек в своем самодурстве отвел как наговоры своих изменников при дворе короля Стефана, того же Курбского. «Божественность» своей власти не признал: это тоже наговоры, он никому не велит называть себя Богом, в помине не было в нашей стране таких ересей. А присланные книги о себе и своих предках обещал почитать.