Коллекционеры и меценаты — создатели искусства Серебряного века

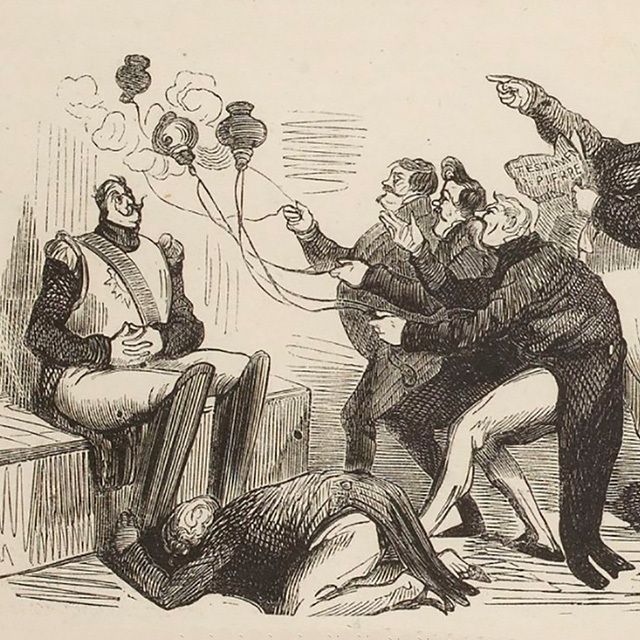

В 1890 году на передвижной выставке группа именитых граждан — писатель Григорович, критик Стасов и издатель Суворин — обращается к меценату Павлу Михайловичу Третьякову с коллективной просьбой не приобретать для галереи картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Именитые граждане,

Подобного рода вкусовая независимость свойственна многим российским коллекционерам и покровителям искусств. Вот жюри нижегородской выставки 1896 года отвергает два панно Врубеля — и тогда меценат Савва Мамонтов на собственные средства строит для них отдельный павильон; после этого Врубель становится знаменит. Вот на Парижском осеннем салоне 1910 года панно Матисса «Танец» и «Музыка» вызывают скандал, но заказчик работ, московский фабрикант Сергей Щукин, поначалу отступив, потом все-таки подтверждает покупку; персонажи Матисса будут встречать посетителей на лестнице щукинского дома. В готовности вкладывать значительные суммы в искусство непризнанное и отвергаемое есть не только финансовая отвага, но и деловое чутье: как писал Щукин Матиссу, «публика против Вас, но будущее за Вами». И даже если далеко в будущее не заглядывать — вот уже сейчас, при жизни собирателей и спонсоров, такое искусство становится модным, востребованным как раз их усилиями: они создают конъюнктуру.

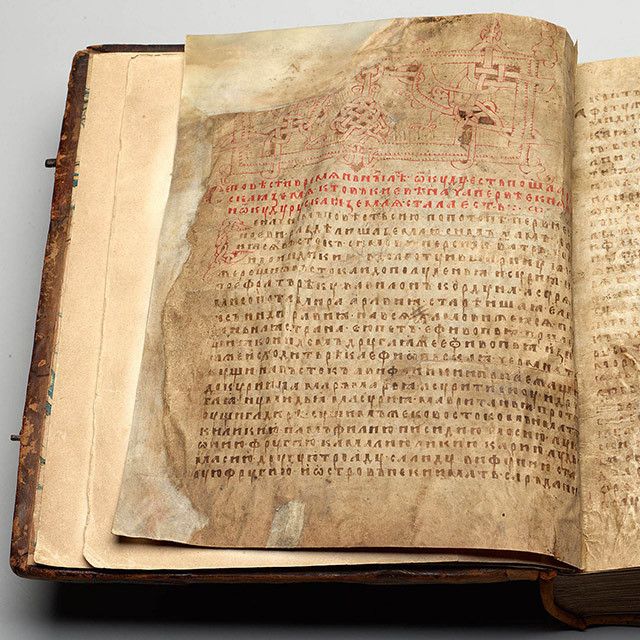

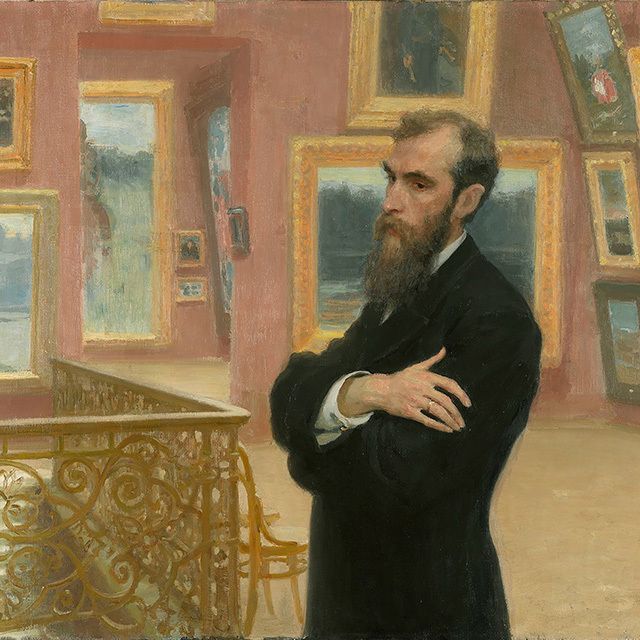

Такая ситуация складывалась постепенно. В XIX веке поддержка искусства оформлялась как поддержка художников, а не художественных движений. В основном она осуществлялась централизованно и от лица государства, например через Императорское общество поощрения художеств. Эта институция, основанная в 1820 году, оплачивала зарубежные стажировки художников — так называемое пенсионерство, — устраивала выставки, занималась распространением живописных произведений через тиражные эстампы. Существовали, конечно, и коллекционеры, приобретавшие «современное» — например, писатель и издатель Павел Свиньин, стоявший у истоков российского частного собирательства, или чиновник Федор Прянишников, или предприниматель Козьма Солдатёнков, — но в их случае речь шла об интересе к конкретным авторам, а не о продвижении трендов. Пожалуй, один Третьяков реально влиял на престиж поддерживаемого им передвижнического движения. Третьяков с самого начала мыслил свою коллекцию как полный и всесторонний музей передвижников, и то, что у этой школы уже как бы предполагался свой музей, автоматически повышало ее статус.

Но чем ближе к рубежу веков, тем более активным становится личное участие представителей российского капитала в культурных начинаниях — и более ощутимым в судьбе этих начинаний. Можно сказать, что теперь силовые линии культурного процесса выстраиваются в значительной мере по воле его спонсоров, а они спонсируют не всё подряд, а лишь то, что их привлекает.

Как пишет мемуаристка Нина Серпинская, «прослыть „меценатом“… тогда было так же необходимо „для шика“, как иметь собственный автомобиль». Меценатствуют купцы, владельцы процветающих промышленных предприятий; главным образом это выходцы из старообрядческих династий, поскольку старообрядческая строгость способствует деловому процветанию. Они не только дают деньги на чужие проекты, но и придумывают собственные. Савва Мамонтов организует Русскую частную оперу. Савва Морозов материально поддерживает Московский Художественный театр. Журнал «Мир искусства» выходит на средства Саввы Мамонтова и княгини Марии Тенишевой. Журнал «Золотое руно» издается Николаем Рябушинским. Оба журнала пропагандируют новый стиль, стиль модерн в разных его версиях, и тот же Рябушинский, поддерживая свою символистскую версию, продвигает художников объединения «Голубая роза», устраивая им выставки и покупая работы. То есть меценатские инициативы разнообразны, и собирательство, о котором в основном пойдет речь, — одна из них.

Конечно, можно сказать, что это вполне частное дело, прихоть состоятельных любителей искусств. Однако коллекционерская поддержка влияет на рейтинг художников у покупателей, на их место в цеховой иерархии, и, само собой, коль скоро речь идет о живых художниках, такая поддержка, кроме прочего, дает им средства к существованию. Есть и прямой просветительский резон: в будущем собрание может стать музеем. Не говоря уже о Третьяковской галерее, именно на основе коллекций были созданы и Театральный музей Бахрушина, и Кустарный музей (ныне Музей декоративно-прикладного и народного искусства), сформированный из собрания Сергея Морозова, брата Саввы Морозова. Такая вероятность многими собирателями учитывалась, а некоторые просто делали свои коллекции общедоступными — как, например, Сергей Щукин, его брат Петр, а также художник Илья Остроухов. Впрочем, после революции национализированные экспонаты будут раскиданы по музеям уже независимо от желания их прежних обладателей — но это случится потом.

Невозможно в пределах одной лекции описать все коллекции или даже назвать по именам всех собирателей Серебряного века. Но можно попробовать понять, в каких контекстах, по каким схемам и из каких побуждений осуществляется коллекционирование. Из антикварского любопытства? Из желания окружить себя красивыми вещами? Да, русская буржуазия на рубеже столетий переживает

Уже в 1890-е годы увлечение собирательством затрагивает целые купеческие семейства, тем более что эти семейства состоят друг с другом в прямом или косвенном родстве: круг тесен. Собирают разное. Скажем, один из братьев Сергея Щукина, Петр, коллекционирует русские древности; другой брат, Дмитрий, собирает западную живопись XVII–XVIII веков, особенно тщательно заботясь о происхождении картин, чего не делает младший Щукин, Иван. Для него такое пренебрежение будет иметь трагические последствия. Иван Щукин покончит с собой в 1908 году — после того, как при попытке продать коллекцию обнаружится, что она состоит из подделок. Старший брат Ивана Морозова, Михаил, первым в Москве начинает собирать французских постимпрессионистов: именно он открывает брату и Сергею Щукину Гогена, Ван Гога и Боннара.

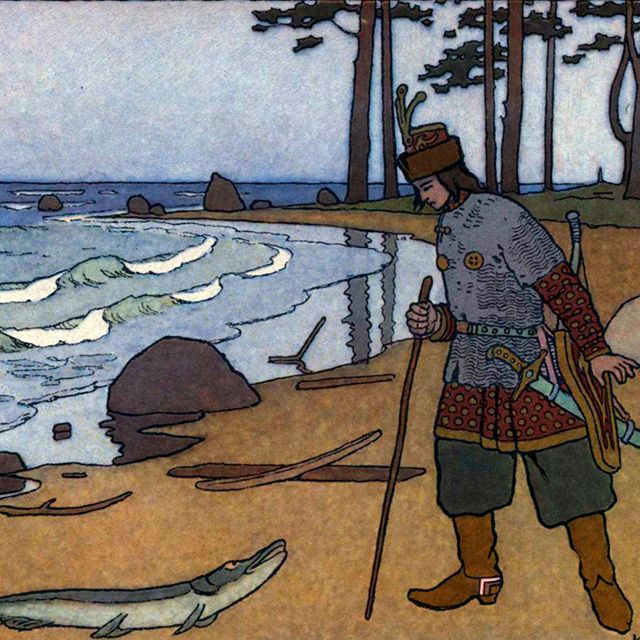

Но однородные по составу коллекции — редкость. Чаще они формируются по нескольким направлениям. Тот же Иван Морозов кроме новейших французов приобретал и русское искусство, тоже новейшее: Шагала, Машкова, Наталью Гончарову, Сарьяна. А Сергей Щукин кроме французов интересовался искусством африканским и китайским. Еще чаще встречаются собрания совсем широкого спектра — где всё, что нравится, и всё, что дарят. Так складывается, например, коллекция Николая Рябушинского — в диапазоне от Брейгеля до Родена — или коллекция мецената и любителя искусств Сергея Щербатова, где иконы соседствуют с Ренуаром и Врубелем. Но почти в любой коллекции есть работы современных русских живописцев и графиков. Они приобретаются с выставок «Мира искусства», «Союза русских художников», «Голубой розы» и так далее — или напрямую у авторов, с которыми собиратели состоят в дружбе. Личные связи способствуют тому, что все движения в искусстве входят в культурный обиход спокойно, привыкание к новому происходит по мере его появления.

Но совсем не так обстоят дела с восприятием западного искусства: оно непривычно русскому глазу, потому что линия его эволюции — другая. Например, первая совместная выставка французских импрессионистов случилась в 1874 году — хронологически это совпадает с расцветом русского передвижничества (хотя и импрессионисты, и передвижники объединяются в протесте против одного и того же врага — академических норм). Но даже через четверть века, в 1898 году, когда Сергей Щукин — первым в России — приобрел картину Клода Моне «Скалы в Бель-Иль», отечественные художники язык импрессионистов еще не освоили. А, скажем, модерн, к которому на рубеже веков приучили русскую публику мирискусники, в Европе был стилем скорее дизайнерским, декоративным и совершенно лишенным тех оттенков печали по утраченному времени, которые составляли смысловое ядро картин Александра Бенуа или Константина Сомова. Что же до Ван Гога, Гогена и Сезанна, то влияние их искусства скажется в России только к концу 1900-х годов у «голуборозовцев» — Мартироса Сарьяна, Павла Кузнецова и так далее. И знакомство с ними состоится в первую очередь через коллекции немногих первопроходцев — Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Специализируясь на европейской живописи, эти двое и к делу подходят

Первым маршаном считается Поль Дюран-Рюэль. Он продвигает сначала художников барбизонской школы, открывших реалистический пейзаж, а потом импрессионистов, устраивая им выставки по всему миру. Дюран-Рюэль покупает картины оптовыми партиями — не в личное пользование, но для дальнейших перепродаж — и устанавливает монополию на покупки. Для того чтобы не было соблазна монополию нарушить, художникам выплачивается рента и обеспечиваются разовые субсидии, например погашение долгов. Он организует пиар-кампании, материально поощряя положительные отклики на импрессионистские выставки, и сам издает (правда, без особого успеха) журналы по искусству. Точно так же ведет себя и Амбруаз Воллар, скупивший, в частности, все работы Сезанна (150 картин) и все таитянские работы Гогена. Так же поступают братья Бернхейм, продвигающие Матисса, или Канвейлер, который эксклюзивно распоряжается работами Пикассо и Брака, и многие другие маршаны.

То есть на Западе перемещение предметов искусства осуществляется в условиях развитого рынка и сложившегося арт-менеджмента. Играющий на этом поле маршан ставит своей целью частично переформатировать рынок, переместить в его центральную зону новые фигуры и сделать их доминирующими. Посредством выставок он обращается к публике и прессе. Правильное продвижение приводит к росту цен, а это выгодно и художнику, и его агенту. И в отношениях с художниками все оттенки личного патронажа тоже встроены в четкую систему — с гибкими договорами, с приобретением в собственность, с выплатами гонораров.

В России начала века фигура маршана отсутствует, но здесь почти отсутствует и деловое отношение к картинам: купить, чтобы потом продать. Однако чуть раньше образ покровителя искусства здесь обретает совсем иные очертания: не посреднические (связать художника с приобретателем), а владетельные (создать художественную среду и управлять ею). Это образ патрона и в некотором смысле отца родного. Его олицетворение — железнодорожный магнат Савва Мамонтов.

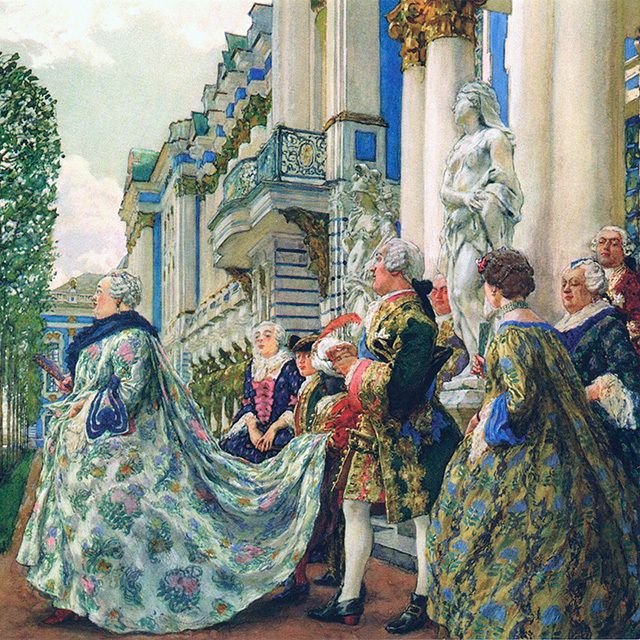

Мамонтов не покупает картин, но опекает творцов. Например, не дал пропасть Врубелю: приютил, свозил в Италию, в значительной мере обеспечил признание. Что не мешало ему, по слухам, обходиться с художником дурно в быту, например третировать за обеденным столом: отцу позволено. В его имении Абрамцево гости — Репин, Поленов, Нестеров, Серов, Коровин, Васнецов и так далее — живут подолгу: они работают, обсуждают работы друг друга, а владелец усадьбы отчасти режиссирует их времяпрепровождение. Такая режиссура возможна, поскольку вся усадебная жизнь построена как непрерывный процесс творческого производства и присутствующие естественно вовлекаются в культурные затеи хозяина. Им тоже интересно играть не на своем поле: живописцы выступают здесь как архитекторы, делают эскизы для керамической и столярной мастерских, декорации для домашних спектаклей, а потом и для спектаклей Русской частной оперы. И за этим стоит не вполне осознанное стремление спасти мир красотой — почти буквально по словам героя Достоевского. Той, которая должна присутствовать в любом предмете быта (от каминных изразцов до плафонных росписей), во всем, что окружает человека.

Именно с такого стремления в Европе начиналось Движение искусств и ремесел — попытка уйти от промышленной рутины к рукотворным авторским предметам, являющим единый стиль — стиль модерн. В мамонтовском кружке этот национальный вариант модерна именуется русским стилем, и его формы действительно находят опору в народном искусстве. Так его называют и в художественных мастерских, созданных по образцу абрамцевских в имении княгини Тенишевой Талашкино. Тенишева, как и Мамонтов, не просто привечает художников, но побуждает их к участию в разветвленной просветительской и филантропической программе. Как и на Западе, в России синтез искусств мыслится частью большой утопии справедливой жизни. И «спасение красотой» рассматривается также в качестве своеобразного средства социального воспитания: талашкинские крестьяне изготавливают керамику и мебель по рисункам Врубеля, Рериха и Стеллецкого — и тем самым приобщаются к правильной жизни.

Интерес к искусству на рубеже веков, таким образом, увязывается с целым комплексом либеральных упований. И в России это относится не только к прикладным его формам. Отсутствие системы, с одной стороны, дает российским меценатам полную свободу действий, с другой же — приводит к мешанине контекстов и регистров, в которых меценатство осуществляется.

Но уже в начале ХХ века ситуация с меценатством начинает меняться. Прежние большие фигуры уходят с поля; Мамонтов окажется под судом за растрату — его оправдают, но свою громкую кипящую энергию он на этой истории растеряет. А новые будут осуществлять синтез искусств уже с других позиций. Например, Сергей Дягилев — великий импресарио и продюсер, издатель журнала «Мир искусства», устроитель выставок и организатор гастрольной антрепризы Русские сезоны. Балетные спектакли и открытая им ранее, в 1906 году, в Париже выставка русского искусства были для этого искусства первым международным выходом. Оно вызвало в Европе восторг, предвосхитив появление на европейской сцене русского авангарда.

То есть художественные инициативы в эпоху Серебряного века постепенно становятся чисто художественными. Из разряда индивидуальных чудачеств или одиноких подвигов они переходят в область нормальной и уважаемой социальной деятельности. И коллекционирования это тоже касается — в том смысле, что безупречность деловой репутации собирателей как бы отчасти гарантирует, что и с их коллекциями все в порядке. Разумеется, только отчасти. Конечно, слух о том, что Щукин украсил свою домóвую церковь картинами Ренуара и Пикассо, вызывает негативную реакцию ревнителей «традиционных ценностей». Конечно, сказанное

Об этих двоих стоит поговорить чуть подробнее, тем более что они часто как бы соединяются в одну фигуру. Оба собирали французскую живопись Нового и Новейшего времени, в том числе ту, которая и у себя на родине признана еще не была, — от Матисса до Пикассо. Оба не только приобретали картины, но и привлекали художников к непосредственному оформлению своих домов: Щукин — Матисса, Морозов — Мориса Дени. То есть непривычное искусство представало искусством для жизни (это самое важное) и русские купцы были готовы с ним жить, когда почти никто другой готов еще не был. Оба поручили перестроить купленные ими особняки Льву Кекушеву — одному из самых модных тогда архитекторов, работающих в стилистике интернационального модерна. Перестройки диктовались, с одной стороны, необходимостью размещения коллекций, а с другой — соображениями вкусовой прогрессивности: именно российские предприниматели регулярно снабжали заказами архитекторов модерна — Льва Кекушева, Федора Шехтеля, Федора Лидваля и прочих. Наконец, коллекции обоих постигла одинаковая участь. После революции они были реквизированы, пережили множество драматических приключений и в результате оказались разнесены по музеям уже без учета первоначальной принадлежности. Часть работ — в том числе принадлежавшее Морозову «Ночное кафе» Ван Гога — была продана за границу.

При таком количестве биографических совпадений отличия между коллекционерами кажутся не столь важными. Например, то, что Морозов принимал решения о покупках не так быстро, как Щукин, или то, что, в отличие от Щукина, он не пускал экскурсантов в свой дом. Но оба в равной мере успевали отозваться на основные движения истории искусства.

Между тем к началу 1910-х эта история искусства уже мчится вскачь. И коллекционерский интерес ко всему новому сыграл не последнюю роль в ее ускорении — даже слухи о покупках катализировали процесс. И теперь бывшие студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества, которые, несмотря на опасения учителей, ходили к Щукину, устраивают авангардистские выставки — и Морозов покупает с этих выставок работы. Щукин русских работ не приобретает — и тем не менее в 1912 году он соглашается стать почетным членом объединения «Бубновый валет», а Морозов, избегающий публичности, отказывается.

Но вскоре начавшаяся война исключит возможность французских приобретений. А вслед за войной случится революция, и прежняя жизнь, в которой находилось время для созерцания картин и удовлетворения собирательского азарта, закончится. Отечественное художественное поле отныне, казалось бы, регулируется изнутри: художники громыхают манифестами, враждуют или вступают друг с другом в стратегические союзы, но рынок разрушен, и функция всеобщего патрона присваивается государством; теперь в его руках все рычаги поощрения и управления.

Так завершается история российского частного коллекционирования до революции — и в целом история российского капитализма, который вкладывал деньги в искусство. Щукин и Морозов успеют уехать — точнее, убежать. Морозов вскоре умрет, а Щукин будет жить в Париже, не слишком нуждаясь, но приобретать картины прекратит, несмотря на уговоры знакомых маршанов. И