Начало светской культуры: стихи, театр и газеты

XVII столетие — столетие беспокойное и динамичное. На него в русской культуре пришелся переход от религиозной культуры Древней Руси к более привычной нам светской культуре, культуре XVIII века.

Этот переход оказался отнюдь не плавно-эволюционным: в литературе новые формы прямо-таки революционно вытесняли прежние, показательные для периода XI–XVI веков, а вскоре сами, столь же революционно, вытеснялись еще более новыми формами. Литература XVII века противопоставила себя древнерусской и проложила путь для литературы XVIII столетия, но сама была отвергнута литературой нового типа.

В социальном отношении XVII столетие осталось в русской истории как «бунташное столетие». Началось оно Смутой и закончилось реформами Петра I. На престоле утвердилась новая династия. Романовы опирались не столько на родовитых бояр, сколько на чиновников. Равным образом они упорно стесняли права церкви, подчиняя религию государственному аппарату. Расшатывая важнейшие основы древнерусского общества, династия, кроме того, взяла курс на преодоление культурной изолированности. Происходило медленное, но неуклонное сближение с западноевропейским миром. Такие революционные изменения воздействовали на Древнюю Русь травматически: XVII столетие — время больших и малых восстаний, бунтов, религиозных «шатаний» и конфликтов.

В начале XVII века русское общество пережило тяжелый кризис, который принято называть Смутным временем, Смутой. В 1605 году умер царь Борис Годунов, и русский престол захватил претендент, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием. Наступила пора династических переворотов и социальных потрясений. Точкой преодоления кризиса Смуты можно считать Земский собор 1613 года: его участники возвели на престол дальнего родственника Ивана Грозного — Михаила Федоровича Романова. Царь Михаил Федорович стал основателем новой династии, которой предстояло править больше 300 лет — вплоть до отречения последнего монарха Николая II.

Смута потрясла основы средневековой России и нашла отражение в исторических повестях, созданных как во время событий, так и по горячим следам — в правление царя Михаила Федоровича.

Например, «Летописная книга», датируемая 1626 годом: ее авторство принято приписывать князю Семену Ивановичу Шаховскому — участнику Смуты, военачальнику, автору исторических и агиографических сочинений. Она охватывает исторические происшествия от Ивана Грозного до Собора 1613 года. От авторов древнерусских исторических повестей (вспомним описания князей в Повести временных лет) князя Шаховского отличает интерес к изображению противоречивых характеров. Вот портрет Лжедмитрия:

«…ростом невысок, в груди широк, руки крепкие. Лицо же его не отражало царского достоинства, слишком простое имел обличье, а тело его было очень смуглым. Но остроумен, и более того — в книжной науке достаточно искусен, дерзок, словоохотлив, любил конные состязания, против врагов своих храбр, смел, весьма мужествен и силен и к воинам весьма благосклонен».

Также в литературе первой половины XVII века возникает светская поэзия. Древняя Русь знала некоторые формы поэзии: молитвенный стих (гимнография); фольклорный стих — напевный и говорной; напоминающие стихи вставки в прозаические произведения. Однако формирование поэзии светской направленности и отчетливо противопоставленной прозе — это революционное открытие писателей первой половины XVII века, во многом обусловленное культурными контактами с Польшей и входившей в состав Польши Украиной.

Первая русская поэтическая школа отличалась приверженностью к говорному стиху. В стихотворной строке не требовалось ни соблюдать определенное количество слогов, ни расставлять ударения на определенных позициях: в качестве единственного признака стиха функционировала рифма (и часто акростих — такое построение стихотворения, где некоторые, как правило первые, буквы каждой строки составляют осмысленный текст). Поэты первой половины XVII века освоили разнообразные жанры: дружеские послания, предисловия и послесловия к прозаическим сочинениям, молитвы и т. д.

Представителем первой поэтической школы был тот же князь Семен Шаховской. Например, его «Летописная книга» содержит стихотворное послесловие:

Сколько о чем отыскал,

Столько о том и написал.

Все, кто читают, понимают,

Что великие события не забывают.

Когда же к концу этой повести я подошел,

В труде своем никакого утешения не нашел.

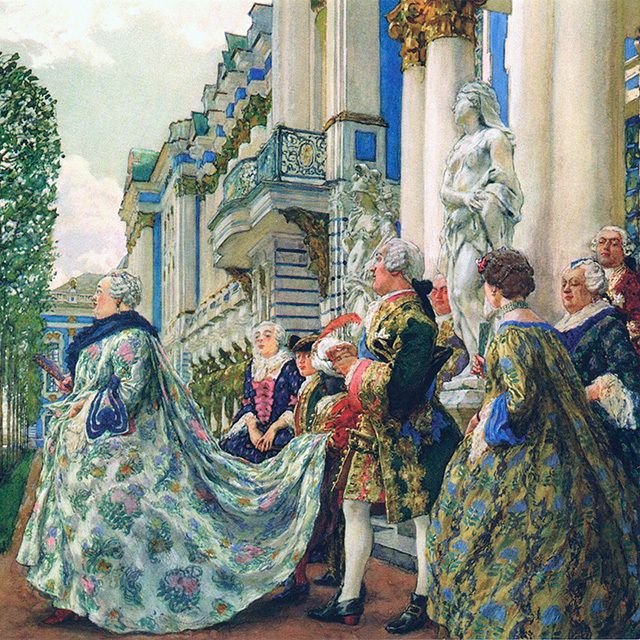

Вторая половина столетия — правление второго царя из династии Романовых Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича стало временем радикальных реформ в общественной, религиозной, культурной области. С этой точки зрения знаменитые реформы Петра Алексеевича, сына и брата предыдущих царей, правомерно рассматривать как продолжение их преобразований.

Доминанта культурных реформ царя Алексея Михайловича — стремление к унификации и «чинности», иерархизированному порядку. Первой попыткой такой унификации было составление Соборного уложения в 1649 году — юридического свода, действовавшего до XIX века. Этот свод регламентировал различные сферы общественной жизни, и в частности оформил такой важный институт, как крепостное право.

Вторая реформаторская программа Алексея Михайловича — кардинальное преобразование Русской православной церкви, которое при поддержке царя осуществил патриарх Никон, его старший уважаемый друг.

После трагических событий Смуты священники не пользовались среди мирян прежним авторитетом, церковные службы упрощались и сокращались. Юный царь Алексей Михайлович, обеспокоенный подобной ситуацией, задумал ряд мер, призванных упорядочить церковную жизнь. В своей программе царь опирался на так называемый «кружок ревнителей древнего благочестия», объединивший влиятельных сановников и представителей церкви, среди которых более всех выделялся Никон.

В 1652 году Никон стал патриархом и приступил к исправлению, реформированию порядков в Русской церкви. Образцом для себя он выбрал Константинопольскую и другие зарубежные православные церкви, решив им подражать с максимальной точностью. Никон не собирался менять догматы. Он только — по примеру зарубежных православных церквей — повелел редактировать богослужебные книги и изменить обряд, то есть внешние формы проявления религиозности.

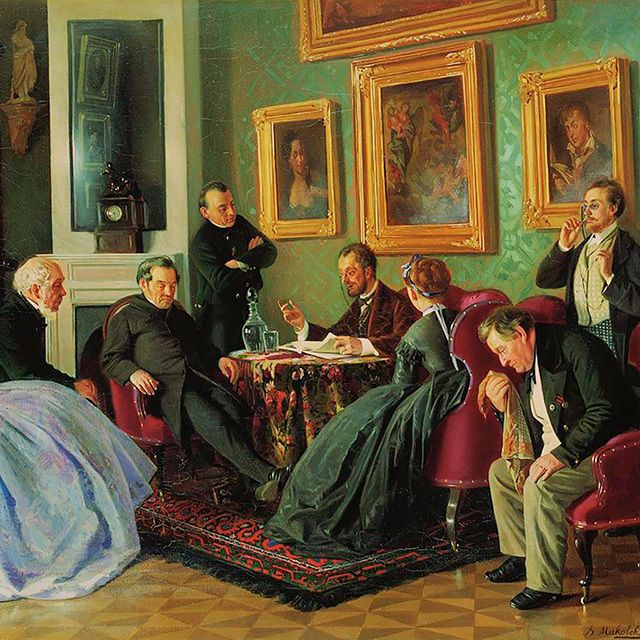

Наконец, третья реформаторская программа — покровительство и продвижение придворной литературы нового типа, которая принципиально отличалась от древнерусских образцов.

Реформы Никона предполагали следование церковным греческим образцам — придворная литература (и вообще новая придворная культура) должна была ориентироваться на западноевропейские (преимущественно польские) образцы, и образцы скорее светские.

Определяя эту новую литературу, часто видят в ней признаки принадлежности к барокко — международному художественному направлению, которое характеризовалось установкой на аффектацию и пристрастием к усложненным формальным приемам.

С «барочной» гипотезой согласны не все, дискуссия продолжается, но в любом случае очевидно: литература второй половины XVII века (и отчасти первой трети XVIII века) есть принципиально значимый переход от средневековой литературы к классицизму XVIII века.

В общественном сознании господствующее место религиозных ценностей постепенно, однако неуклонно, занимают светские, государственные ценности. Тем самым литература перестает быть составляющей религиозной системы и превращается в самостоятельную сферу общественного сознания — в такую литературу, как ее понимают и сейчас.

Соответственно, меняется функция риторики. В древнерусской литературе риторические правила были усвоены вместе с византийскими жанровыми образцами, так сказать «внутри» авторитетных текстов-образцов. Напротив, в литературе второй половины XVII века риторика обретает самостоятельность. Литература второй половины XVII века — прежде всего литература риторическая. Основной показатель литературности — «украшенность», достигаемая соблюдением риторических правил. Это можно выводить из принадлежности к барокко, а можно и понимать как особое свойство, не обязательно связанное с барокко.

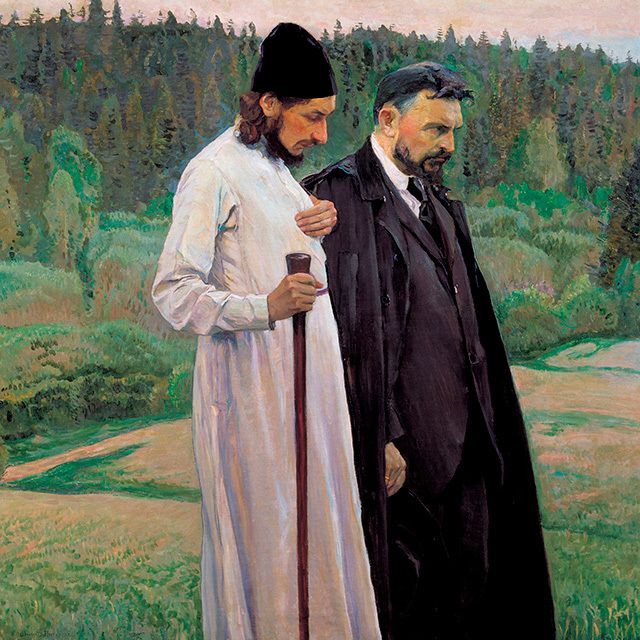

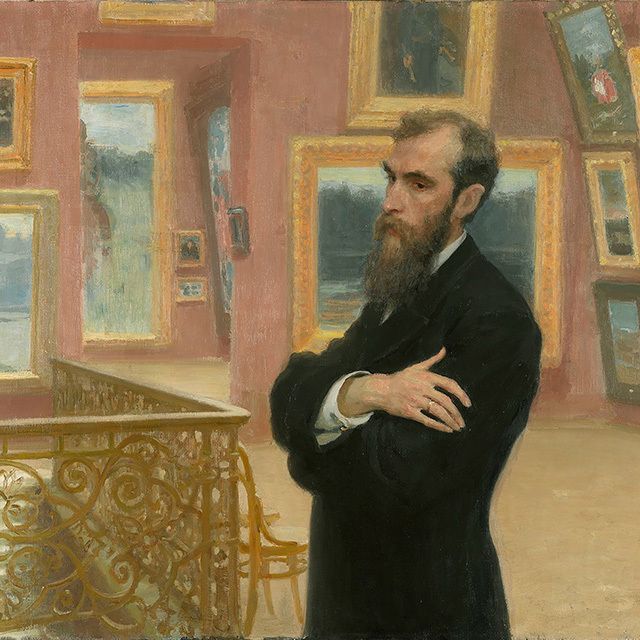

Центральная фигура литературы и культуры второй половины XVII столетия — монах Симеон Полоцкий (в миру — Самуил Петровский-Ситнианович).

Он иностранец, белорус, родившийся в Польско-Литовском государстве; получил образование в католических учебных заведениях и ради этого был готов перейти в католичество, чтобы потом снова вернуться в православие. Он священнослужитель, монах, однако ориентированный не столько на подвиги веры, сколько на другие, светские цели. Основной его задачей можно считать введение новой школы: педагог-просветитель, Симеон стремился распространять в православном мире тогдашнее западноевропейское знание, разумеется — в церковной версии. Он придворный, готовый воспитывать царских детей (среди них — будущий царь Федор Алексеевич) и вместе с тем находить ясные формулировки для официальной идеологии; поэт и драматург, понимавший литературу как практическое приложение риторических правил, усваиваемых в рамках новой школы. У Симеона были опасные враги, в том числе страшившийся католического влияния патриарх Иоаким, но в последние годы он творил в покое и достатке.

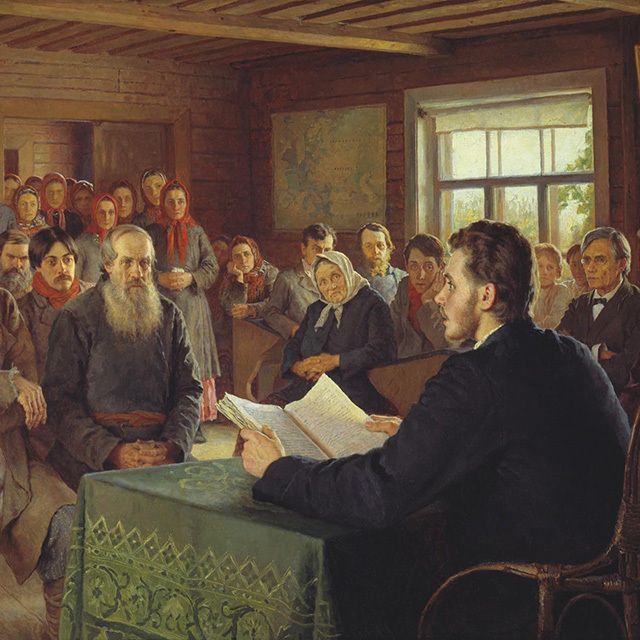

Судя по всему, Симеон Полоцкий имел непосредственное отношение к проекту будущей Славяно-греко-латинской академии, первого в России высшего учебного заведения, и еще в 1680 году составил ее учредительный документ — «Академическую привилегию». Создавалась Академия с учетом польских образцов, в XVII веке испытанных в православных землях Украины и Белоруссии. Целью Академии была подготовка образованных людей для нужд России, но, естественно, в рамках церковной школы. До конца довел дело ученик Симеона — монах-великоросс Сильвестр (в миру — Семен Агафоникович Медведев), усилиями которого в 1687 году и была основана Славяно-греко-латинская академия. Студентов первоначально насчитывалось около ста, позднее в ней учились Ломоносов, Тредиаковский и другие. Размещалась академия рядом с Кремлем — в двухэтажных палатах на территории Заиконоспасского монастыря.

Также при царе Алексее Михайловиче был сделан важный шаг к появлению в России прессы. В Москве начинают составлять так называемые «Куранты» (регулярно — с 1665 года) — информационные бюллетени о европейских событиях, изготовленные только в двух экземплярах: для царя и для бояр.

Слово «куранты» (от франц. courant — «текущий») попало в русский язык из голландского, где входило в заголовки газет, и в России «Куранты» — собственно обзоры иностранной прессы. В «Курантах» постоянно освещались политика, стихийные бедствия, чудесные происшествия, эпидемические заболевания, а также то, что пишут о России в Европе, например о восстании Степана Разина и т. д.:

«В городе Думбире Шкодские земли близь четверти часа великое учинилось земли трясение и затмение в небе, так что друг друга видеть нихто не мог. И тем учинились великие разорения и шкоды Шкоды — несчастья.. И объявились в то же время на небе разные лики и образы. После того, спустя недели з две, учинился в Лондоне великой пожар, которым многие дворы и люди погибли».

«Куранты» — закрытый документ для внутреннего использования, но еще немного — и при Петре I начнет издаваться первая русская газета.

В области литературы первенствующее место занимала поэзия. Светская поэзия сформировалась в России в первой половине XVII века, однако во второй половине столетия — в системе риторической литературы — формируется новая поэтическая школа, которая получила значительно больший общественный резонанс. Расцвет новой школы связан с деятельностью Симеона Полоцкого. Он оставил поистине грандиозное по объему поэтическое наследие. Поначалу язык его поэзии — польский или латынь, позднее — церковнославянский.

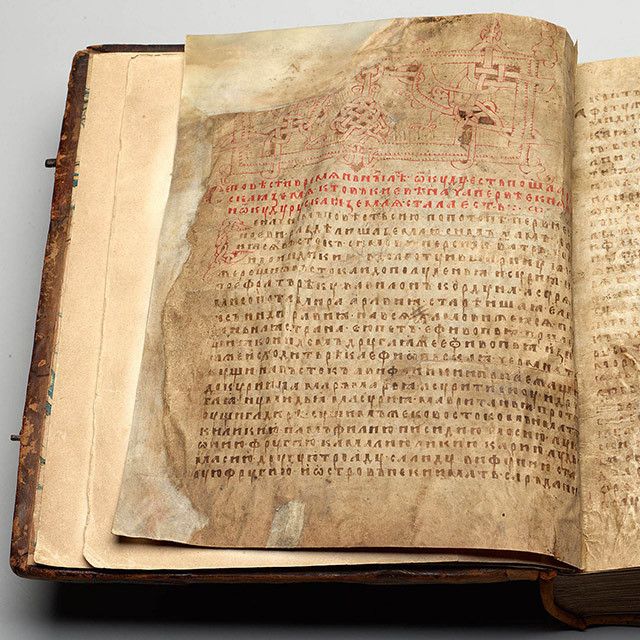

В 1670-х годах Симеон завершил три больших стихотворных сборника («Псалтирь рифмотворная», «Рифмологион», «Вертоград многоцветный»).

Сборник «Псалтирь рифмотворная» был выпущен в 1680 году дворцовой типографией. Это первая в России печатная книга стихов. В ней Симеон — по образцу польского поэта Яна Кохановского — переложил стихами библейскую книгу «Псалтирь». Казалось бы, все вполне традиционно: Библия, — но некоторых современников Симеона книга шокировала:

Поэтический сборник «Рифмологион, или Стихослов» имеет панегирический характер и включает несколько сотен «стихов на случай» — хвалебных текстов, предшествующих одам поэтов-классицистов. Кстати (для древнерусской литературы редчайший случай!), существует черновой автограф «Рифмологиона», то есть рукопись, выполненная не копиистом, но автором.

Главный поэтический труд Симеона Полоцкого — энциклопедический сборник «Вертоград многоцветный». «Вертоград» на церковнославянском языке значит «сад», «цветник». В Средние века так именовались сочинения, содержавшие лекарственные советы. У Симеона слово приобретает символический смысл: по убеждению автора, лекарства исцеляют тело, а поэзия — душу. Все стихотворения сборника озаглавлены и расположены в алфавитном порядке. Сборник, можно сказать, необъятный. Заглавий в сборнике — 1155, а под одним заглавием могут находиться до 12 текстов, объединенных общей темой (современное издание «Вертограда» в Германии включает три тома).

Симеон Полоцкий сообщает в стихотворениях «Вертограда» любопытные сведения о природе («Ехидна»), об античной истории («Александр») и философии («Диоген»). Описывает примеры добродетельного («Дева») или порочного поведения.

Некоторые стихотворения, перелагающие популярные в Западной Европе поучительные истории, читаются как занимательные рассказы. Например, под заглавием «Блудник» помещено стихотворение о развратном короле; заболев от распутной жизни, он все время испытывал озноб и по совету врачей повелел завернуть себя в ткань, смоченную водкой. Но грешника настигло наказание:

…сукно, в водце моченое,

яко же молние бысть запаленное Буквально: «Сукно, замоченное водкой, как молния загорелось»..

Вопль велий врачеве и вси сотвориша,

но горящу кралю ничто пособиша.

Згоре огнем, яко похотьми горяше

чрез всю юность свою, а не угошаше Буквально: «Сгорел огнем тот, кто с юности горел в грехе»..

Каждый текст «Вертограда» сводится к нравоучению. Так, в стихотворении «Суд сна прежде», на первый взгляд, просто изображены повадки собаки:

Пес утружденный егда хощет спати,

обыче прежде сам ся обращати,

Нежели ляжет. Егда осмотрится

окрест на месте, тогда положится. Буквально: «Уставшая собака, когда хочет спать, привыкла перед сном вертеться. Когда осмотрится на месте, только тогда укладывается».

Однако описание засыпающей собаки — очередное иносказание: подобно собаке, и человек перед сном должен мысленно «осмотреться», вспомнить прожитой день и рассудить, не совершил ли он греховных деяний.

Поэтические правила, которым следовал Симеон и которые были ему знакомы по образцам, почерпнутым в польской литературе, можно свести к двум базовым требованиям. В стихотворении, во-первых, в соотносимых строках должно быть одинаковое количество слогов (без привычного для нас регулярного чередования ударных и безударных); во-вторых, строки должны венчаться рифмой, преимущественно женской, как в силлабической поэзии Польши. Так, каждая строка в стихотворении «Суд сна прежде» содержит 11 слогов. Система стихотворства, требующая одинакового количества слогов в соотносимых строках, называется силлабической (от греч. «слог»).

Иногда Симеон Полоцкий блистал всякого рода изысками: акростихами, «фигурными стихами», когда строки образуют прихотливые рисунки (чаша, сердце, крест, звезда и др.). В поэме «Орел Российский», включенной в панегирический сборник «Рифмологион», герб России изображен на фоне солнца; у солнца сорок восемь лучей; в каждый луч вписана

После смерти Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев — по повелению царя Федора Алексеевича — сочинил стихотворение для его надгробия. Надпись вырезали на каменных плитах и позолотили за счет казны. Она гласила:

Зряй, человече, сей гроб, сердцем умилися,

О смерти учителя славна прослезися:

Учитель бо зде токмо един таков бывый,

Богослов правый, церкве догмата хранивый.

Муж благоверный, церкви и царству потребный,

Проповедию слова народу полезный. Буквально: «Глядя, человек, на этот гроб, умились сердцем и рыдай о смерти славного учителя. Ибо здесь удивительный учитель, богослов, хранивший догматы церкви, благоверный муж, полезный церкви и царству, полезный своею проповедью народу».

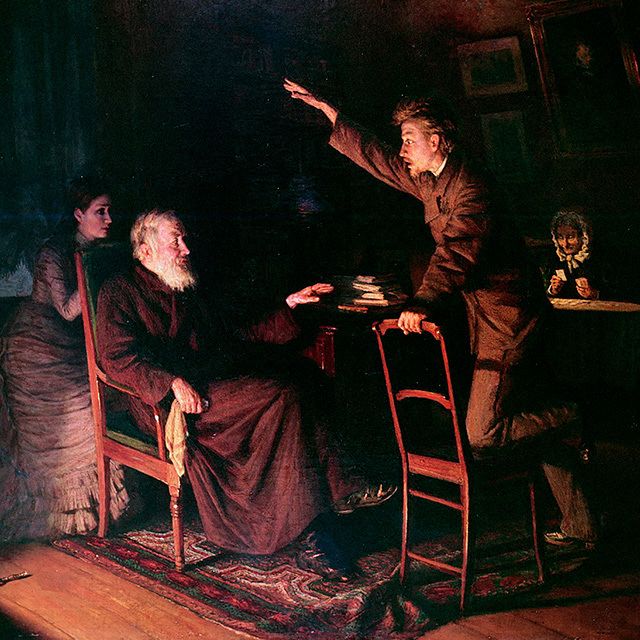

Поэтическое дело Симеона Полоцкого продолжили его последователи, сочинявшие правильные силлабические стихи. Лучшим среди них считался автор приведенной надгробной надписи. Подобно учителю, Сильвестр Медведев был одновременно монахом и придворным. Он писал преимущественно торжественные «стихи на случай». Например, он сочинил траурную поэму «Плач и утешение» на кончину царя Федора Алексеевича: в поэме стихотворные речи о царе произносили различные персонажи — Орел Российский, Георгий Победоносец, царица-вдова, сестры и тетки, а также олицетворения России, Украины и Белоруссии. Славил Сильвестр Медведев и царевну Софью Алексеевну, которая фактически управляла государством после смерти Федора Алексеевича.

В качестве придворного Сильвестр Медведев способствовал основанию Славяно-греко-латинской академии. Однако придворная служба — занятие небезопасное. В 1689 году юный Петр Алексеевич — будущий император Петр Великий — отстранил сестру Софью от власти. Сильвестра как ее приближенного пытали и обезглавили, а тело погребли в «яме близ Покровского убогого монастыря».

В рамках новой придворной культуры и риторической литературы создается и отечественная светская драма. Ситуация здесь похожа на обстоятельства возникновения светской поэзии в первой половине XVII века. В древнерусской культуре присутствовали некоторые формы драмы. Это — театрализованные фольклорные обряды (свадьба, календарные игры) и театрализованные церковные действа. Так, «пещное действие» ставилось в храмах за неделю до Рождества и представляло собой инсценировку библейской Книги Даниила, где вавилонский царь Навуходоносор разгневался на правоверных отроков и бросил их в огненную печь, но они чудесно спаслись.

Однако светская драма (в придворном варианте) — абсолютное нововведение и как литература, и как небывалое зрелище. Примечательно, что старообрядцы, принимая стихотворство, театр безоговорочно отрицали. Аввакум негодовал, что это католики «научили своему рукоделию — камедиею играть. А нас Бог избавил от них и посрамил их от нашей худости».

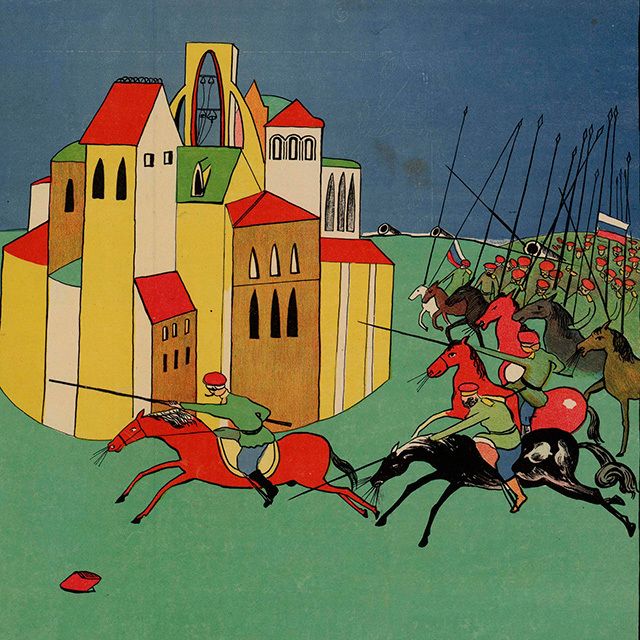

17 октября 1672 года по повелению царя Алексея Михайловича и под бдительным присмотром его приближенных на придворной сцене в подмосковной Преображенской резиденции была поставлена первая пьеса русского театра — «Артаксерксово действо». Автор — Иоганн Готфрид Грегори, лютеранский пастор при немецкой колонии в Москве, — написал в стихах (которые русский переводчик передал неуверенно и непоследовательно) пространную пьесу, в тогдашней терминологии — «действо», в семи актах на основе библейской истории персидского царя Артаксеркса, который обрел новую любовь и новую царицу — красавицу еврейку Эсфирь. Сюжет должен был понравиться царю, недавно вступившему во второй брак (юной избранницей стала Наталья Кирилловна Нарышкина, которая только что родила сына — будущего Петра I). Грегори следовал западноевропейским образцам, «действо» было непривычным, но Алексей Михайлович — единственный полноправный зритель — щедро наградил актеров, и придворный театр функционировал до самой смерти царя.

В 1670-х годах драмы писал и Симеон Полоцкий: его «Комедия притчи о блудном сыне» (термин «комедия» означал пьесу со счастливым финалом) и пьеса «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» были включены в панегирический сборник «Рифмологион» (сведений об их театральной постановке нет).

Пьесы Симеона Полоцкого принадлежали к традиции школьной драмы — «самодеятельной» драмы духовных училищ, уходившей корнями в Средневековье; на Русь школьные пьесы проникли в XVII–XVIII веках при посредстве ученых украинцев и белорусов, которые обучались в католической Польше. Школьная драма обусловлена дидактическими целями (практическое обучение латыни и риторике). С художественной точки зрения здесь все строго регулируется риторическими правилами, сформулированными в авторитетных поэтиках — учебниках литературы. Школьной драме присущи одновременное следование христианским и античным образцам, обработка мифологических и библейских сюжетов, преобладание рассказа о событиях над их показом. Допускаются перебивы «серьезных» событий музыкальными номерами и комическими вставками — интермедиями. Пьесы предваряются прологами и завершаются эпилогами, адресованными прямо в зал.

К примеру, пьеса «О Навходоносоре…». Весьма краткая, она написана фирменным для Симеона Полоцкого 11-сложным силлабическим стихом и состоит из «Предисловца», основного действия (не разделенного на явления), и «Епилога».

В «Предисловце» Симеон Полоцкий, осознавая, что заглавный герой пьесы — негативно показанный монарх, предупреждает возможного зрителя — царя Алексея, что того не могут смущать злоключения «коллеги» — вавилонского царя:

Доброты гнездо положиша в тебе,

во сердце твоем живут, яко в небе.

Навходоносор не тако живяше,

аще и скипетр в деснице держаше… Буквально: «Добродетели в тебе образовали гнездо и живут в твоем сердце, как на небе. А Навходоносор жил не так, хотя и в правой руке держал скипетр».

Заглавный герой и венценосный зритель — монархи, оба они «скипетр в деснице» держат, но Навходоносор жил давным-давно; кроме того, вавилонский царь был помрачен «тмою неверства», а русский царь — образец православия и добродетели.

Основное действие начинается с того, что Навходоносор именует себя «богом богов» и повелевает поставить «тело» — статую, которой все подданные обязаны поклоняться, а тех, кто нарушит повеление, ждет сожжение в печи. Придворные спешно повинуются, и вот — воздвигнуты «образ» (статуя) и «пещ», трубят трубачи. Три добродетельных отрока отказываются поклониться «телу», воины бросают их в печь. Но свершается чудо: в печи является ангел, отроки молятся и поют, а нечестивых воинов «пожигает» огонь. Смущенный царь повелевает отпустить отроков и чтить истинного Бога.

В «Епилоге» Симеон — согласно правилам — просит простить недостатки пьесы, желает русскому царю «мирно царствовати», побеждать врагов, долго жить и «потом небесный венец наследити».

Пьеса Симеона Полоцкого напоминает церковное «пещное действие», но основная цель драматурга — не напоминание о библейских событиях, а возвеличивание русского царя посредством религиозных образов. Алексей Михайлович и могущественнее, и добродетельнее вавилонского монарха. Впрочем, Навходоносор изображен без особой враждебности. А в финале он даже награждает отроков, те славят царя, и царь призывает их присоединиться к всеобщему веселью и ликованию:

Но днесь Днесь — теперь. в палату вы с нами грядите,

вашим приходом дом возвеселите.

Как и положено при дворе — вавилонском или московском — все очень оптимистически.

Представители новой литературы русского классицизма не забывали своих предшественников. Некоторые из них прошли Славяно-греко-латинскую академию и учились на поэтических примерах Симеона Полоцкого, а темы и образы силлабической поэзии получили продолжение в их сочинениях. Однако в целом классицизм не принял поэтику предшественников (особенно в драме). Русская литература XVIII века — в очередной раз — начиналась новыми революционными проектами, с белого листа.