Становление русской живописи: портрет XVIII века

Посетитель Русского музея, переходящий из экспозиции иконописи в зал Петра I, испытывает ощущения, похожие на те, что в фильме «Матрица» пережил Нео, принявший из рук Морфеуса красную таблетку. Только что нас окружали одухотворенные образы, яркие цвета и гармонические линии, которые лишь отдаленно напоминали видимое вокруг, но своей нетелесной красотой представляли в нашем мире закон и порядок, установленные при сотворении Вселенной. Добро пожаловать в реальность — переступая порог, мы нисходим в посюсторонний мир темных красок и нарочитой телесности, вылепленных светом рельефных лиц, как будто отслаивающихся от черных фонов. Мы пришли смотреть, но сами оказались под перекрестным огнем взглядов: почти все экспонаты здесь — портреты. С этого времени и на весь наступающий век портрет станет синонимом русской живописи.

История русского портрета XVIII века — это картина визуального самосознания нации, развернутый во времени процесс обретения русским человеком «лица». В Петровскую эпоху происходит привыкание к облику индивида, встроенного в социальную иерархию. От сословного стандарта, зафиксированного в довольно ограниченном репертуаре поз и выражений лица, портрет идет к выстраиванию более тонких отношений между внешностью и внутренним миром персонажа. С приходом сентиментализма именно жизнь души становится ценностью, признаком личности, гармонически сочетающей природу и цивилизацию. Наконец, романтизм и эпоха 1812 года позволят — наверное, впервые в русском искусстве — родиться образу внутренне свободного человека.

Говоря о портрете, нужно напомнить несколько вещей. Прежде всего, в сословном обществе он — привилегия, маркер и одновременно гарант статуса модели. В подавляющем большинстве случаев героями портретов становились представители высших общественных слоев. Портрет, в котором соблюдены и согласованы необходимые условности изображения (поза, костюм, антураж и атрибуты), автоматически удостоверит высокий социальный статус своего персонажа. Портрет отражает и транслирует стандарты социального поведения. Он словно говорит: «Перед тобой благородный человек. Будь подобен ему!» Так, дворянский портрет в течение столетий представляет не только вельможу-деятеля, но и человека, которому присуща изящная непринужденность, то есть свойство, которое издавна служило телесным выражением благородства и воспитания, а следовательно, принадлежности к элите.

Портретная живопись — своего рода промышленность. Сам характер портретного рынка предполагает высокую степень унификации. Портреты достаточно четко делятся на торжественные (парадные) и более камерные (приватные). Они, в свою очередь, предполагают определенный набор форматов, поз и атрибутов, а также соответствующий прейскурант, который учитывает, сам ли художник исполнял портрет от начала до конца или поручал менее ответственные участки работы подмастерьям.

С первых своих шагов в Древнем мире портрет играл роль магическую: он буквально замещал изображаемого и продлевал его бытие после смерти. Память об этих архаических функциях сопутствовала портрету и тогда, когда он стал одним из жанров живописи и скульптуры Нового времени. Она передавалась, в частности, литературными произведениями, которые описывали воображаемую коммуникацию с портретом: поэтические «собеседования» с ним, истории о влюбленности в портреты, а в эпоху романтизма — страшные рассказы об оживающих изображениях. В них обязательно говорится, что портрет «как живой», он «дышит», ему не хватает только дара речи и т. п. Как правило, описываемые поэтами картины были плодом их воображения. Однако сама традиция, сохраняемая словесностью в течение столетий, задавала способ восприятия портрета и напоминала о том, что он принадлежит не только миру искусства, но напрямую связан с проблемой человеческого существования.

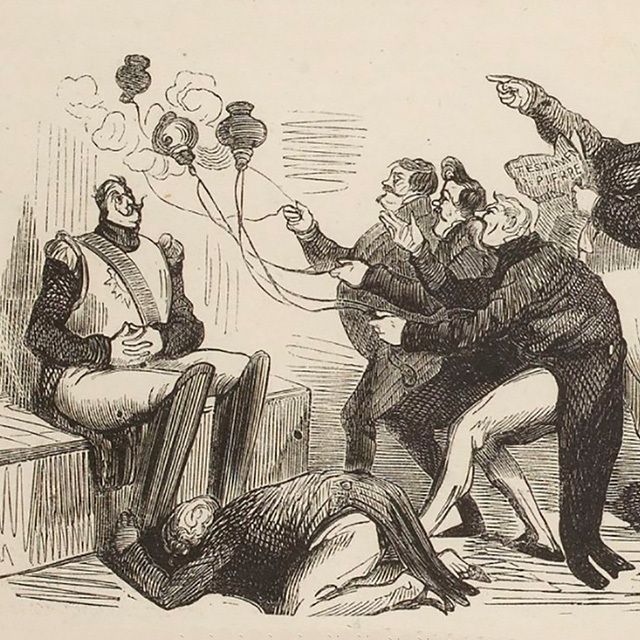

Классическая теория искусства невысоко ценит портрет. Соответствующее место этот жанр занимает и в академической иерархии. В конце XVIII века, например, считалось, что «в портретном… роде всегда делается только одна фигура, и по большей части в одинаковом положении… Не можно сей род… сравнять с историческим…». В эту пору портретная живопись, связанная с подражанием несовершенной натуре, не должна была стать престижным занятием. Между тем в России сложилась иная ситуация: востребованный обществом портрет стал одним из наиболее верных путей художника к успеху. Начиная с Луи Каравака, Ивана Никитина или Георга Гроота создание портретов было одной из главных задач придворных живописцев. Но художник первой половины — середины XVIII века все еще многостаночник: шереметевский крепостной Иван Аргунов выполнял разнообразные прихоти хозяина и завершил свой путь домоправителем, оставив живопись; Андрей Матвеев и Иван Вишняков надзирали за зодчими и декораторами Канцелярии от строений; сходные обязанности были у Алексея Антропова в Синоде. Однако за одну лишь копию собственного коронационного портрета Петра III, заказанную Сенатом, художник получил 400 рублей — всего на треть меньше своего годового синодского жалованья.

С основанием Академии художеств в 1757 году ситуация стала меняться. Прежде русский портретист, подобно ренессансному подмастерью, учился ремеслу в мастерской практикующего художника или брал уроки у заезжей знаменитости. Сорокалетний Антропов совершенствовался под руководством Пьетро Ротари — переселившегося в Россию живописца с европейской репутацией. Аргунов учился у Гроота, и по повелению императрицы сам наставлял живописи «спавших с голоса» певчих, среди которых был будущий исторический живописец Антон Лосенко. Теперь же в основу образования художника был положен проверенный поколениями целостный метод. Портретный класс в Академии был основан в 1767 году.

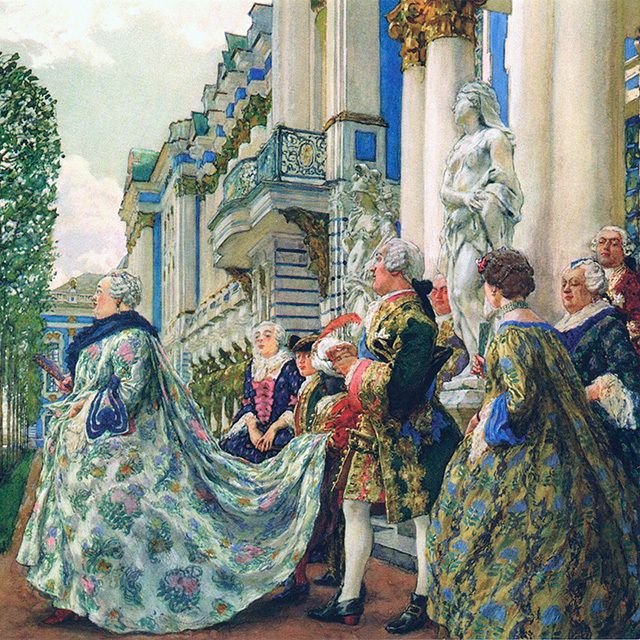

Несмотря на, казалось бы, невысокий статус жанра, из девяти окончивших Академию учеников первого приема пятеро выпустились как портретисты, и лишь двое специализировались на исторической живописи. Портреты занимали важное место на академических выставках и позволяли художнику сделать полноценную карьеру — стать «назначенным» (то есть членом-корреспондентом) или даже академиком. Боровиковский получил первое звание в 1794 году за изображение Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке, а через год — второе, за портрет великого князя Константина Павловича. Портрет человека творческой профессии сам по себе мог символически повышать его статус. Левицкий изобразил архитектора Кокоринова в 1769 году по стандарту портрета государственного деятеля: ректор Академии художеств при шпаге и в роскошном костюме стоимостью в его годовое жалованье исполненным благородства жестом указывает на секретер с академической казной, печать Академии и ее план. Через четыре года художник буквально воспроизведет эту схему в портрете вице-канцлера князя Голицына.

Вторая половина столетия открывает перед портретистом альтернативу — работу по частным заказам. Федор Рокотов происходил, скорее всего, из крепостных, но выслужил дворянство по военному ведомству. Когда его карьера в Академии художеств не задалась, он в 1766–1767 годах переехал в Москву, и родовитая знать старой столицы составила обширную клиентуру художника. На его примере мы можем составить представление о положении востребованного живописца. За написанный по собственному почину царский портрет Екатерина наградила Рокотова 500 рублями. Первый историограф русского искусства XVIII века Якоб Штелин свидетельствует, что еще в Петербурге художник был «столь искусен и знаменит, что не мог один справиться со всеми заказанными ему работами… Он имел у себя в своей квартире около 50 портретов, очень похожих, на них ничего не было закончено, кроме головы [это наверняка предполагало участие подмастерьев]». Если в 1770-х годах его стандартный портрет стоил 50 рублей, то в 1780-х он оценивался уже в сотню. Это позволило художнику приобрести участок земли за 14 000 рублей, построить на нем двухэтажный каменный дом, стать членом Английского клуба и заслужить раздраженное замечание современника: «Рокотов за славою стал спесив и важен».

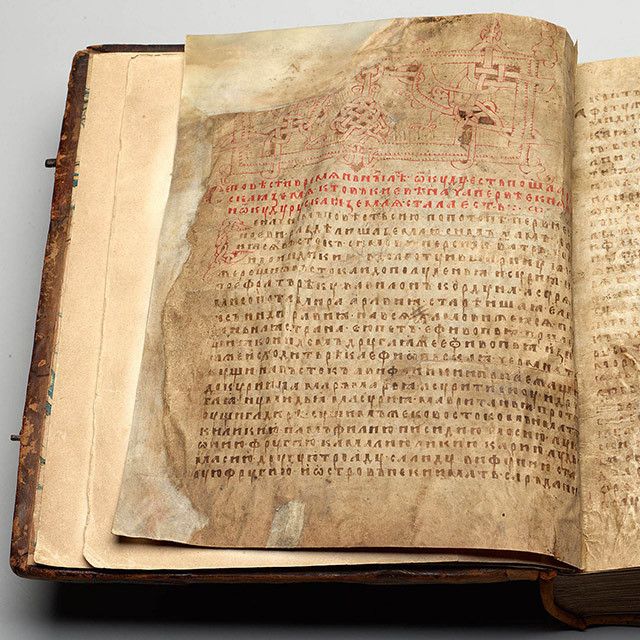

Контраст между иконописью и портретом XVIII века наглядно показывает радикальность петровской революции. Но европеизация изобразительных форм началась раньше. В XVII веке мастера Оружейной палаты и другие изографы создали гибрид иконы и портрета — парсуну (от слова «персона», которое в первой половине XVIII заменяло в России слово «портрет»). К концу XVII столетия парсуна уже вовсю использует схему европейского парадного портрета, заимствованную через Польшу и Украину. От портрета пришла задача — облик человека в его социальной роли. Но изобразительные средства во многом остаются иконными: плоскостность формы и пространства, условность строения тела, поясняющий текст в изображении, орнаментальная трактовка одеяний и атрибутов. Эти особенности и в XVIII столетии долгое время сохранялись в провинциальном дворянском портрете, в портретах купечества и духовенства.

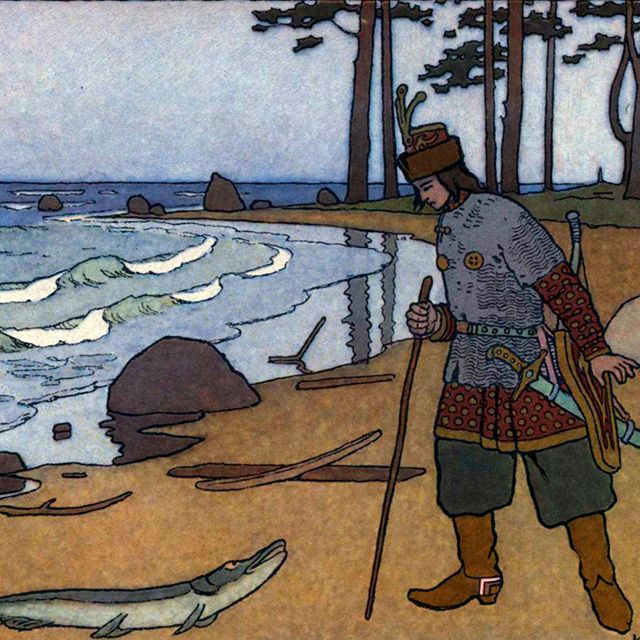

Учившийся в Италии петровский пенсионер Иван Никитин — первый русский мастер, «забывший» про парсуну. Его портреты довольно просты по композиции, он использует лишь несколько иконографических типов, редко пишет руки и предпочитает темную цветовую гамму. Его портреты часто отмечены особым правдоподобием, лицо трактуется подчеркнуто рельефно, узнаваемость превалирует над идеализацией. Канцлер Гавриил Головкин — идеальный образ меритократической монархии Петра: выхваченную светом вытянутую пирамиду фигуры венчает овальное лицо в обрамлении парика. Спокойное достоинство, гордость и уверенность в себе сообщают герою и сдержанная, но естественная поза, и встречающий зрителя прямой взгляд. Парадный камзол с орденами и лентой почти сливается с фоном, позволяя сосредоточить все внимание на лице. Темная среда выталкивает Головкина наружу, кисть его левой руки обозначает границу пространства полотна, а филигранно выписанный голубой орденский бант словно бы проламывает ее, выходя в наше пространство. Этот живописный трюк, форсирующий иллюзию присутствия, одновременно помогает сократить психологическую и социальную дистанцию между моделью и зрителем, непреодолимую в допетровской парсуне.

Вернувшийся из Нидерландов Андрей Матвеев около 1729 года создал свой портрет с молодой женой. Если согласиться с этой общепринятой сегодня идентификацией, то перед нами не просто первый известный автопортрет русского живописца. В этом изображении разночинцев представлено неожиданное для России той поры равновесие мужчины и женщины. Левой рукой художник церемонно берет руку спутницы; правой, покровительственно приобняв, направляет ее к зрителю. Но весь формальный смысл этих жестов доминирования и присвоения неожиданным образом стирается. В очень несложно организованном полотне женская фигура не просто находится по правую руку от мужчины, но и занимает ровно такое же картинное пространство, что и он, а головы супругов расположены строго по одной линии, словно замершие на одном уровне чаши весов.

Портрет середины столетия — это по большей части изображение не личности, а статуса. Характерный пример — супруги Лобановы-Ростовские кисти Ивана Аргунова (1750 и 1754). При всей узнаваемости персонажей перед зрителем прежде всего «благородный вельможа» и «любезная красавица», положение которых раз и навсегда зафиксировано форменным мундиром, горностаевой мантией и платьем с серебряным шитьем. Художник середины XVIII века — русский и иностранный — исключительно тщательно передает костюм и его элементы: ткань, шитье, кружева; подробно выписывает драгоценности и награды. В этих портретах Аргунова тело персонажа сковано пространством, развернуто вдоль плоскости холста, а ткани и украшения выписаны с такой детализацией, что заставляют вспоминать парсуну с ее декоративностью и особым, поверхностным видением человеческого тела.

Сегодня мы больше ценим те произведения русского портрета XVIII века, в которых условный образ кажется утратившим цельность, а декорум (баланс идеального и реального в портрете) нарушен в пользу правдоподобия. Очевидно, отсюда проистекает обаяние, которым наделено для современного зрителя изображение десятилетней Сарры Фермор (1749). Подчиненный ее отца по Канцелярии от строений Иван Вишняков представил ребенка в образе взрослой девушки, вписав хрупкую фигурку в парадную композицию с колонной и занавесом на заднем плане. Отсюда и притягательность таких изображений, где лишенное внешней красивости лицо словно бы выступает залогом правдивой передачи характера: таковы антроповские портреты статс-дамы Анастасии Измайловой (1759) или Анны Бутурлиной (1763).

В этом ряду стоят и портреты четы Хрипуновых кисти Аргунова (1757). Козьма Хрипунов, пожилой мужчина с массивным носом, сжимает в руках лист сложенной бумаги и, словно оторвавшись от чтения, останавливает зрителя острым взглядом. Его молодая супруга держит в руках раскрытую книгу и со спокойным достоинством глядит на нас (по данным исповедных книг, Феодосии Хрипуновой вряд ли больше двадцати лет: персонажи портретов XVIII века часто выглядят старше своего возраста). В отличие от современной Франции, где в эпоху Энциклопедии книга не была редкостью даже в аристократическом портрете, персонажи русских полотен XVIII века очень редко представлены за чтением. Небогатые атрибутами и сдержанные по манере портреты четы Хрипуновых в Европе были бы отнесены к портретам третьего сословия, отражающим ценности Просвещения. В них — как, например, в портрете врача Леруа работы Жака Луи Давида (1783) — важен не статус, а деятельность героя, не благообразие облика, а честно предъявляемый характер.

С именами Рокотова и Левицкого впервые в России Нового времени связывается представление о строго индивидуальной манере, которая словно подчиняет себе модели: теперь можно смело говорить о даме, «сошедшей с полотна Рокотова», о кавалере «с потрета Левицкого». Различные по манере и духу, оба живописца заставляют увидеть в своих портретах не только изображения конкретных людей, но и ощутить живопись как таковую, которая воздействует мазком, фактурой, колоритом — вне зависимости от сюжета. Очевидно, это свидетельство постепенного изменения статуса художника, его самооценки и формирующегося общественного интереса к искусству.

Рокотов — первый в России мастер эмоционального портрета. Становление его манеры связано с воздействием итальянца Ротари, чьи девичьи «головки» принято считать пикантными безделушками рококо. Но Рокотов мог увидеть в них пример разнообразных, тонких, ускользающих интонаций — того, что отличает образы самого русского художника. От темного фона предшественников Рокотов уходит к фону неопределенному, подобному дымке, не столько приближающему фигуру к зрителю, сколько впитывающему ее. Облаченное в мундир или платье тело приобретает подчиненное значение, лицо теперь полностью доминирует. Стоит присмотреться к тому, как Рокотов пишет глаза: в таких вещах, как знаменитый портрет Александры Струйской (1772), зрачок написан сплавленными мазками близких цветов с ярким бликом, — взор теряет ясность, но приобретает глубину. Неотчетливость окружения, сглаженность контура наряду с затуманенным, но насыщенным взглядом героев создают не имеющее аналогий в русском портрете ощущение многомерности характера, в котором — прежде всего у женщин — определяющую роль играют эмоции. В этом отношении рокотовские персонажи — люди сентиментализма, в котором приоритетны не социальные роли и амбиции, а эмоциональная глубина и душевная подвижность человека.

Кажется неслучайным, что изощренная, но лишенная внешних эффектов манера Рокотова оформилась в Москве с пестуемой ею традицией частной жизни, семейственности и дружества. В это же время в аристократической и придворной екатерининской столице, следящей за мировыми художественными модами, расцвел самый блестящий живописец России XVIII века — Дмитрий Левицкий. В творчестве этого выходца из семьи украинского священника, окончившего петербургскую Академию художеств, русская живопись впервые вышла на европейский уровень. Он был наделен даром создавать полнокровные и благородные образы, способностью к завораживающе точной передаче разнообразных фактур — тканей, камня, металла, человеческого тела. При этом целый ряд его произведений вводил русское искусство в контекст передовых умственных движений эпохи.

Так, актуальные для русского Просвещения идеи подчинения самовластия закону были воплощены Левицким в картине «Екатерина II —законодательница в храме богини правосудия» (1783). Парадный портрет правителя всегда воплощает его официальный образ. Полотно Левицкого — уникальный случай, когда изображение монарха, полностью отвечая канонам жанра, является посланием общества государю, передает чаяния просвещенного дворянства.

Императрица в лавровом венке и гражданской короне, жертвуя своим покоем, сжигает маки на стоящем под статуей Фемиды алтаре с надписью «для общего блага». На постаменте скульптуры вырезан профиль Солона — афинского законодателя. Имперский орел восседает на фолиантах законов, а в раскрывающемся позади царицы море виден русский флот под Андреевским флагом с жезлом Меркурия, знаком защищенной торговли, то есть мира и процветания. Помимо просветительской идеи верховенства закона, здесь возможны и иные политические обертоны. Высказывалось предположение, что полотно должно было стать центром ансамбля портретов Думы кавалеров ордена Св. Владимира и располагаться в царскосельской Софии, таким образом входя в идеологический аппарат Греческого проекта Екатерины.

Этот портрет, программа которого принадлежит Николаю Львову, а заказ — Александру Безбородко, был, вероятно, первым произведением русской живописи, которое оказалось общественным событием. Он созвучен появившейся в том же 1783 году оде Державина «Фелица». Тогда же Ипполит Богданович напечатал станс к художнику, на который Левицкий ответил в журнале, развернув идеологическую программу портрета, — первый случай прямого обращения русского живописца к публике. Таким образом, портрет принял на себя функции повествовательного исторического полотна, которое оформляет волнующие общество идеи и становится событием для относительно широкой аудитории. Это один из первых признаков нового для России процесса: изобразительное искусство перестает обслуживать утилитарные потребности элиты (репрезентация политических и личных амбиций, украшение жизни, визуализация знания и т. п.) и постепенно становится важным элементом национальной культуры, организуя диалог между различными частями общества.

Семь полотен серии «Смолянки», написанные в 1772–1776 годах, изображают девятерых воспитанниц Смольного института благородных девиц разных «возрастов» (периодов обучения). Это памятник любимому детищу Екатерины II, эксперименту, в котором отразились ключевые идеи европейского Просвещения: воспитание нового человека, передовое образование для женщин. Они также наглядно свидетельствуют о постепенном изменении отношения к периодам человеческой жизни: если прежде ребенок в русском портрете представлялся, как правило, маленьким взрослым, то смолянки демонстрируют шаги на пути к отрочеству, которое именно в этой портретной серии впервые выступает отдельным, самостоятельным этапом. Девушки танцуют, исполняют театральные роли, но два замыкающих серию изображения «старшекурсниц» Глафиры Алымовой и Екатерины Молчановой словно подводят итог, воплощая две ипостаси просвещенной женщины. Алымова играет на арфе, представляя искусства, которые ассоциируются с чувственной природой человека. Молчанова репрезентирует интеллектуальное начало. Она позирует с книгой и вакуумным насосом — современным инструментом, позволяющим исследовать материальную природу мира. Из портретного атрибута он превращается здесь в знак основанного на научном эксперименте передового знания.

Произведения Владимира Боровиковского, ученика и земляка Левицкого, наглядно показывают, что сентименталистские ценности в последние десятилетия XVIII века стали основой репрезентации частного человека. Теперь портрет отчетливо расслаивается на парадный и приватный. Нарочитой роскошью блещет изображение «бриллиантового князя» Куракина (1801–1802), прозванного так за любовь к драгоценностям и показной пышности. Подобно ряду полотен Гойи, оно показывает, что великолепие живописи становится одним из последних доводов в пользу величия аристократии: сами модели уже не всегда способны выдержать тот пафос, который диктуется жанром.

Характерный для «эпохи чувствительности» гибрид представляет собой изображение Екатерины II в Царском Селе (см. выше). Портрет в рост на фоне памятника военной славы выдержан в подчеркнуто камерном модусе: он представляет государыню в шлафроке в момент уединенной прогулки в аллеях парка. Портрет не понравился Екатерине, но, скорее всего, подсказал Пушкину мизансцену встречи Маши Мироновой с императрицей в «Капитанской дочке». Именно у Боровиковского пейзаж впервые среди русских художников становится постоянным фоном портрета, обозначая целый комплекс представлений, связанных с идеями естественности, чувствительности, частной жизни и единения родственных душ.

Природа как проекция душевных переживаний — характерная черта культуры сентиментализма, говорящая о том, что внутренний мир человека становится безусловной ценностью. Правда, во многих произведениях Боровиковского «причастность природе» персонажа приобретает характер клише, свидетельствующего о том, что чувствительность и естественность превратились в моду. Особенно это заметно в виртуозно исполненных женских портретах, следующих идеалу юной «природной» красоты и калькирующих позы и атрибуты модели. С другой стороны, эта рамка пасторального портрета позволяла включать в число персонажей крепостных. Таковы, например, «Лизынька и Дашинька» (1794) — дворовые девушки покровительствовавшего живописцу Львова, почти неотличимые внешне от молодых дворянок.

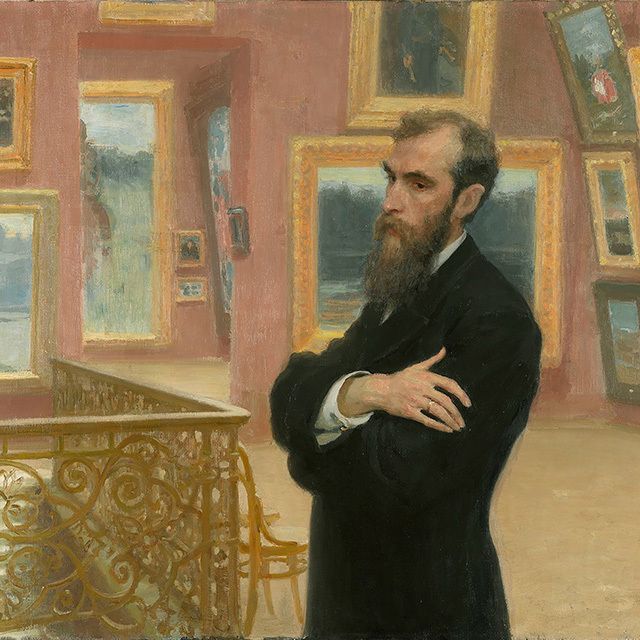

Если в лице Левицкого и Боровиковского русская живопись стала в ряд с современными художественными веяниями, то следующее поколение русских портретистов решило новую задачу: их искусство наконец выстроило диалог с великой живописью Европы XVI–XVII веков, традиция которой в допетровской России отсутствовала. Предпосылками для него стало формирование еще в Екатерининскую эпоху уникальной по качеству коллекции Эрмитажа, а также длительные поездки за рубеж успешно окончивших Академию молодых художников. Карл Брюллов конструировал собственный образ по лекалам «старого мастера» и вместе с тем воссоздавал на русской почве великолепие вандейковского парадного портрета с его симфонической роскошью колорита («Всадница», 1831; портрет сестер Шишмарёвых, 1839).

Более разнообразно и тонко оперирует традицией Орест Кипренский. В его раннем портрете Адама Швальбе (1804) ориентация на утонченность живописи фламандцев и цитирование Рембрандта создают представление о достоинстве и многообразии характера «заурядного» человека (Швальбе был формальным отцом Кипренского — крепостным, усыновившим незаконного сына барина).

В портрете Пушкина (1827) диалог с традицией выстраивается на уровне иконографии, все еще понятной европейцу рубежа XVIII–XIX веков. Скрещенные на груди руки и устремленный в пространство взор поэта представляют собой отголосок персонификаций меланхолии — темперамента, который начиная с эпохи Возрождения рассматривался как признак гениальности.

Коллективным героем произведений Кипренского стало поколение 1812 года. Эти портреты отличаются беспрецедентной в русском искусстве раскованностью «поведения» персонажей. Показательно сопоставление «формального» портрета полковника Евграфа Давыдова (1809) и серии графических портретов участников Отечественной войны 1812–1814 годов (Алексея Ланского, Михаила Ланского, Алексея Томилова, Ефима Чаплица, Петра Оленина и других, все — 1813). Первый варьирует характерный для Европы XVIII и начала XIX века тип дворянского портрета. Поза Давыдова не просто демонстрирует отрешенную непринужденность, она иконографически облагораживает персонажа, поскольку восходит к знаменитому «Отдыхающему сатиру» Праксителя: совершенство классической статуи гарантирует достоинство героя полотна. Но чувственный телесный покой сатира — лишь оборотная сторона его животной натуры, и Кипренский великолепно пользуется этой памятью прототипа (одновременно знаковой и пластической), создавая образ героя, пребывающего в расслабленном покое, но способного распрямиться, подобно пружине. Каждый из карандашных портретов молодых «ветеранов» также в некоторой степени подчинен

Здесь проходит граница творческого развития русского портрета дворянской эпохи: произведения Федотова, Крамского, Перова, Репина и других живописцев XIX века будут связаны с новыми общественными слоями, идейными движениями и культурными проблемами.