Радио ArzamasНовый сезон подкаста «Радио „Сарафан“»

Радио ArzamasНовый сезон подкаста «Радио „Сарафан“»

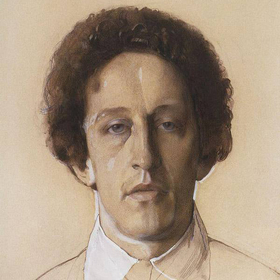

В августе 1905 года Блок пишет стихотворение «Девушка пела в церковном хоре»:

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,

И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у Царских врат,

Причастный Тайнам, — плакал ребенок

О том, что никто не придет назад.

О каких кораблях идет речь в этом стихотворении? В комментарии к нему легко прочитать, что речь идет о гибели русской эскадры в Цусимском сражении. Сражение это произошло 14–15 мая того же 1905 года, и это было незадолго до окончательного поражения России в Русско-японской войне.

Что поет хор — и девушка в этом хоре? Это ектения, это молитва — за плавающих и путешествующих. Царские врата — это вход в алтарь в православной церкви, а ребенок, причастный Тайнам, — это,

Не надо забывать, что для Блока сражение при Цусиме, ход Русско-японской войны были вполне злободневными фактами, настолько же злободневными, насколько для нас злободневны сюжеты телевизионных новостей, или первые полосы газет, или интернет-новости.

Но как об этом пишет Блок? Стихотворение написано дольником, стихотворным размером, который стал популярен в XX веке, в XIX веке мало кто рисковал к нему прибегать (можно его найти у Фета, например). Дольник — это стихотворный размер, в котором на один слог нарушено правильное чередование ударных и безударных слогов В стихотворении «Девушка пела в церковном хоре…» между двумя ударными слогами иногда стоят два безударных, а иногда — только один. Например, схема ударений в первой строке выглядит так:

Блок очень много писал дольником, но здесь не только стихотворный размер любопытно работает, а еще и звук этого стихотворения. Блок однажды признался: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов». Ключевые слова здесь — это и есть слова-символы. Нетрудно понять, что в этом стихотворении такими ключевыми словами являются слова «пел» или «пела», слово «белый» (это цвет святости, чистоты, молитвы), слово «луч», «свет». Причем очень важно направление света — сверху, и это стремление вверх, к небу, к младенцу над Царскими вратами — это и есть молитвенное состояние, которое в этом стихотворении, безусловно, передается.

Расстояние между этими ключевыми словами Блок заполняет звуком, музыкой. Ведь платье не поет — но строчка «Белое платье пело в луче» не очень царапает даже очень внимательных и чутких читателей. Потому что Блоку важно сохранить это сочетание губного «б» или «п» и звука «ль» на протяжении всего стихотворения: «пело», «белое», «платье». И этот звуковой поток и создает музыку стихотворения. Это очень существенно, это очень важно.

«Радость будет» — это тоже цитата. Может быть, не сразу заметная сегодняшнему читателю, но современнику Блока — совершенно, конечно, ясная. Потому что это цитата из Евангелия от Иоанна: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна». «Радость будет» — слова Христа. Но посмотрите, как у Блока обрамлено это выражение, эта цитата: «И всем казалось». А младенец (Спаситель, ребенок у Царских врат) знает, что никто не придет назад.

Надо сказать, что в поэзии Блока 1905–1907 годов это очень устойчивый мотив — мотив ушедших и невернувшихся кораблей. Это есть в стихотворении «Взморье», это есть в стихотворении «Старость мертвая бродит вокруг», это есть в драме «Король на площади», где прямо сказано: «Корабли не придут. Их уничтожит буря».

Вообще, 1905–1907 годы для Блока очень трудные. Это годы, когда еще не прошло, не улеглось, не преодолено отчаяние второго тома его лирики — то, что, собственно, сделало его второй том совершенно безнадежным, декадентским, упадочным. Но он сам говорил о том, что для него этот путь от первого тома к третьему, от стихов «О Прекрасной Даме» через падение, через отчаяние, через страшный мир — к циклу «Родина», к земному и обретенному им идеалу, — это путь неотменимый. Этот путь нельзя переиграть, его нельзя пройти еще раз, и на этом пути важны абсолютно все станции, все вехи.

Очень любопытно, как перекликаются в этом стихотворении строчки из разных строф. Первая строфа перекликается с третьей: усталые люди, корабли в тихой заводи, радость будет. Скажем, в первой строфе: «о всех усталых в чужом краю», а в третьей — «на чужбине усталые люди». В первой — «о всех кораблях, ушедших в море», а в третьей — «в тихой заводи все корабли». В первой — «о всех, забывших радость свою», в третьей — «и всем казалось, что радость будет».

А в четных уже своя перекличка. И если в нечетных главное пространство — это даль и горизонт, то в четных это вертикаль и устремленность к небу. И это важно.

Таким образом, мы оказываемся перед вопросом, как реальный факт осмыслен у Блока в его поэзии — поэзии, которую совершенно основательно называют символистской. И дело не в том, что Блок

Ты помнишь? В нашей бухте сонной

Спала зеленая вода,

Когда кильватерной колонной

Вошли военные суда.

Символом может стать луч. Это понятно, это общий поэтический символ: свет и высота — так же, как символом может стать звезда. Символом может стать буря. Символом может стать снежная метель. Все может стать символом — и все таким образом приобретает уже не только конкретный, а обобщенный, глубокий, историософский смысл (историософия — это философия истории).

Не случайно во второй главе поэмы «Возмездие» Блок скажет:

Раскинулась необозримо

Уже кровавая заря,

Грозя Артуром и Цусимой,

Грозя Девятым января…

То есть 1905 год как предчувствие катастрофы — это кровавая заря, обещающая 9 января, расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года — дата Кровавого воскресенья, когда солдаты открыли огонь по мирной демонстрации рабочих, направлявшихся с петицией к Николаю II. Кровавое воскресенье послужило началом революции 1905 года., обещающая Порт-Артур и Цусиму — крупнейшие поражения русской армии и русского флота в Русско-японской войне. И именно художник, поэт прозревает эту связь между конкретным фактом и его символическим значением.

Евгений Замятин называл роман «Мы» одновременно самой серьезной и самой шуточной своей вещью. Замятин написал «Мы» в течение 1921–1922 годов в Петрограде, надеялся его опубликовать. Несколько раз анонсировалось издание. Однако ни в одном издательстве, ни в одном журнале в начале 1920-х годов этот роман так и не был опубликован.

Первая публикация романа была за границей, в Америке, в 1924 году на английском. В 1927-м его опубликовали на русском языке в эмигрантском издательстве в Праге с фразой «Печатается без ведома автора», ставшей впоследствии ритуальной. Хотя на сегодняшний день мы знаем, что Замятин если и не был инициатором, то в любом случае участвовал в подготовке русского издания своего романа в Праге.

В 1927 году выход русского текста за границей не вызвал ни у кого особенных претензий. И только два года спустя, в сентябре 1929-го, это послужило причиной одной из первых исключительно скандальных кампаний против писателей, когда Пильняка и Замятина обвинили в публикации своих не прошедших цензуру произведений за границей. Собственно, после 1929 года ни один русский писатель печатать свой роман за границей уже не решался — до Бориса Пастернака в 1957-м. Причем и после 1957-го это продолжало восприниматься как предприятие достаточно опасное. В 1965 году Синявский и Даниэль были арестованы за публикацию своих произведений за границей, притом что ничего тайного или секретного в этих произведениях не содержалось.

Таким образом, сама публикация романа стала для истории советской литературы значимым рубежом. Советские идеологические чиновники посчитали нужным показать, что больше ни писательские организации, ни сами писатели не могут быть в какой бы то ни было степени независимы от государства. 1929 год в литературе сравнивали с коллективизацией, которая в это время как раз начала проходить в советской деревне.

Роман «Мы», написанный в 1921–1922 годах, представляет собой антиутопию. Действие происходит в удаленном будущем, жизнь персонажей проходит в городе, изолированном от всего мира зеленой стеклянной стеной, в нем все подчинено строжайше организованному расписанию, а главным инструментом, руководящим действиями жителей города, является Часовая Скрижаль. Все люди одновременно встают с постели, принимают пищу, отправляются работать или учиться — в зависимости от того, куда в этот день должна быть направлена их деятельность.

В сутках гражданам Единого Государства, как называется этот город, предоставлено два личных часа, во время которых они могут гулять, читать, решать математические задачи или заниматься любовью. Впрочем, занятия любовью тоже строго расписаны, и в этом повествователь и главный герой романа математик Д-503 видит одно из главных достоинств Единого Государства: люди древности страдали от ревности и неразделенной любви, а сейчас мы (подчеркивается: «мы») эту проблему решили. Каждый гражданин может записаться на любого другого гражданина, получить соответствующий талон, и после этого в определенный час они могут провести время вместе. Живут они в прозрачных жилищах, но на время занятия любовью имеют право опустить шторы, чтобы из соседних жилищ их не было видно.

Все в этом Едином Государстве построено именно так, чтобы нивелировать все индивидуальное, личное — в соответствии с заглавием романа «Мы». Все имеют одинаковое отсутствие волос на голове, все одеты в одинаковую одежду под названием юнифа (за ним не трудно разгадать слово «Униформа»). Вместо имен у всех цифровые и буквенные обозначения. У каждого из граждан, или, как они называются, «номеров», — бляха с буквой и номером. Главный герой имеет имя Д-503, его возлюбленная — И-330, другая его возлюбленная — О-90, его ближайший друг поэт — Р-13, и так далее.

Замятинский роман, как не трудно заметить, уже по этому способу обозначения людей мрачно предсказывает будущее. В момент написания и даже публикации романа ни в лагерях смерти в Германии, ни в советских особых лагерях еще не догадались до этой системы обозначения людей буквами и номерами.

Однако государство не в силах справиться с важнейшими вещами, которые ему противостоят: в цифровых и буквенных обозначениях все равно

Людей держат в подчинении разными способами, главным образом — манипулируя их представлениями о мире так, как это делается во всех местах, где средства массовой информации сообщают ложь. Описаны выборы главы государства, которые называются ежегодным праздником День Единогласия. Во время выборов герои видят, что никакого единогласия нет, однако на следующий день единственная существующая в государстве газета выходит с извещением, что Благодетель (так называется глава государства) выбран единогласно.

Все это скорее грустно, чем весело. Но традиции сатиры дают о себе знать. За счет забавных проговорок главного героя мы узнаем, что, по его мнению, лучшим произведением литературы прошлого оказывается расписание железных дорог, поскольку там все строго, ясно и подчинено математическим законам. Лучшими видами искусства прошлого он называет балет и военный парад. Как о лучших произведениях современности говорит о бессмертной трагедии «Опоздавший на работу», «Стансах о половой гигиене» и «Цветах Судебных приговоров», в которых нетрудно разглядеть «Цветы зла» «Цветы зла» — сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера..

Но пожалуй, самую забавную ситуацию Д-503 описывает в 35-й записи своего дневника, когда уже все плохо, раскрыт заговор, сам он ранен, а его возлюбленная И-330 подозревает его в доносе. И в этот момент он решается совершить поступок: он задумывает убить Ю — дежурную дома, в котором он живет, про которую известно, что она к нему неравнодушна, и которую он подозревает в том, что именно она и донесла на их тайную организацию. Он обдумывает, как убьет Ю, как после этого непременно отправится к героине И и скажет ей: «Теперь — веришь?» — и расскажет ей все про себя. Он прячет орудие убийства, металлический шток, спускается и поднимается по лестнице, не заставая намеченную жертву, и в конце концов она приходит сама. Он рассматривает желтизну лица соседа (стены между квартирами стеклянные), желтый цвет кожи несчастной Ю, которой предназначено погибнуть, смотрит на место на ее шее и затылке, по которому собирается нанести страшный удар, — и в последний момент, прежде чем ее убить, решает опустить шторы. Испуганная Ю пятится от него, он думает, что она пятится, потому что поняла его намерения убить ее. Однако, пятясь назад, она говорит: «Подождите-подождите, давайте завтра», а видя решительность его действий, снимает с себя юнифу и падает на кровать. И тут главный герой осознает: она решила, что он хочет не убить ее, а заняться с ней любовью, — и он разражается хохотом и понимает, что хохотом тоже можно убить человека.

Во всех подробностях — желтом цвете, лестнице, взгляде на затылок, в том, как он заранее решает, куда и кому он сообщит об этом убийстве, — отчетливо проступают следы замысла и исполнения убийства в классическом русском романе «Преступление и наказание». И отчетливо проступает альтернатива: что было бы, если бы старушка, к которой пришел Раскольников, решила бы, что он пришел не грабить и убивать ее — а совсем за другим.

Вот таким образом — за счет опоры на литературную традицию — Замятин придает своему страшноватому роману элементы, благодаря которым тот оказывается самым смешным его произведением.

Рассказ «Случай на станции Кочетовка» был написан в 1962 году, во время хрущевской оттепели. Александр Солженицын в это время бывший зэк, отсидевший свои 8 лет, освобожденный в 1956 году и реабилитированный в 1957-м, и уже автор сенсационного «Одного дня Ивана Денисовича», напечатанного в 1962 году благодаря личному разрешению Хрущева. Но он еще далеко не нобелевский лауреат — это случится в 1970-м. Отсидел же он за частное письмо другу с нелестными отзывами о Сталине: был арестован в самом конце войны, где был отличным боевым офицером, но уже усомнившимся в официальной идеологии и пропаганде. А в 1964 году Хрущев был смещен, оттепель кончилась, началась эпоха неоконсервативного брежневского застоя, Солженицын больше не печатался и стал одним из двух главных советских диссидентов наряду с академиком Сахаровым.

Рассказ «Случай на станции Кочетовка» длинноват, но построен как классическая новелла: описывается один знаменательный случай. Происходит столкновение двух центральных героев. Сначала мы знакомимся с одним, видим все его глазами, хотя и в третьем лице, полюбляем его. Потом через него знакомимся со вторым героем, и происходит потрясающий, неожиданный, но хорошо подготовленный поворот, бросающий на все новый свет.

Это рассказ о войне и, в частности, о шпионаже, то есть рассказ в излюбленном советском жанре, но повернутом

Итак, война, осень 1941 года, положение тяжелое, прифронтовая станция, помощник коменданта станции лейтенант Зотов. Постепенно мы узнаем, какой это бескорыстный, добрый, честный человек, верный жене, оставшейся под немцами, отвергающий притязания нескольких женщин, исполнительный, оберегающий вверенные ему секретные номера поездов и тайну военных эшелонов, старающийся помочь солдатам, догоняющим свои части и, может быть, голодающим, жаждущий быть на фронте, а не в тылу. Более того, вечерами он изучает «Капитал» Маркса и делает заметки о своем комендантском опыте, которые пригодятся если не в эту войну, так в следующую.

Пока все очень позитивно, хотя ригоризм и аскетизм героя несколько удивляет. Впрочем, перед нами типичный положительный герой советской литературы. Половина рассказа уходит на экспозицию этого героя. Но появляются и некоторые признаки его проблематичности, амбивалентности.

В предбаннике его кабинета происходит разговор об инциденте с окруженцами. Окруженцы — это советские солдаты, оказавшиеся за линией фронта, выбравшиеся из плена, вернувшиеся и теперь арестованные как потенциальные изменники (такова была сталинская доктрина). И вот их конвоируют солдаты, а голодные окруженцы начинают хватать муку с открытых платформ и есть ее. Один конвоир стреляет в них. Тогда на него набрасываются окруженцы. Приходится его как бы арестовать и таким образом спасти от этого народного гнева.

И вот теперь Зотов слышит

«— Слушай, дед, а что такое присяга — ты воображаешь, нет?

Зотов заметно для всех окал.

Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кой-где вымазанные глиной.

— Чего другого, — пробурчал он. — Я и сам пять раз присягал.

— Ну, и кому ты присягал? Царю Миколашке?

Старик мотнул головой:

— Хватай раньше.

— Как? Еще Александру Третьему?»

Тут можно вспомнить ильфо-петровского Фунта, который при всех властях сидел Зицпредседатель Фунт — персонаж романа «Золотой теленок», профессиональный подставной руководитель, работающий в различных фирмах, не управляющий ими в действительности, но готовый отсидеть в тюрьме в случае обнаружения их незаконной деятельности. В одной из сцен рассказывает, что сидел при Александре II Освободителе, Александре III Миротворце, Николае II Кровавом, при Керенском и при нэпе. . Кордубайло — это характерный литературный тип, человек из старого времени.

Вырисовывается суть конфликта. Зотов — идеальный советский человек, думающий даже о будущем, утопист, но очень ограниченный в понимании реальности. Пространственно это выражено той границей, за которой оказались и из-за которой теперь вернулись окруженцы (наши, но были за границей), а во временном отношении это выражено в образе старого мастера, который жил и до советской власти, до ее хронологической границы.

Противопоставляется все очень временное, условное, административное, советское и все вечное, экзистенциальное, такое как еда, секс, история, — все, что шире рамок мира Зотова, воспитанника советской власти, так сказать, сына полка. Да и его служебные поступки, например, продиктованные заботой о людях: он пытается накормить солдат, которые не могут отоварить свои талоны и голодают 11 дней. Но его власть ограничена, ленивый сержант отказывается открыть во внеурочное время продпункт, и Зотов ничем не может помочь этим голодным солдатам.

Такова экспозиция, и именно в этот затруднительный для Зотова момент появляется на сцене второй главный герой. Он тоже отставший от эшелона солдат, у него нет даже и документов, кроме домашнего фото. Зотову очень нравится эта фотография его семьи — он таких семей не знал, но всегда чуял, что

Его новый знакомый — Тверитинов — очень нестроевого склада солдат, типичный штатский, то есть символический «человек вообще», артист театра, интеллигент. Он очень симпатичен Зотову, завязывается симпатичный разговор, дружеские чувства, все это идет хорошо, но проскальзывают и нотки осуждения. Так, актер Тверитинов

Взаимонепонимание нарастает. Тверитинов жалуется на дисциплинарные строгости — документы и так далее. Зотов говорит: «Но война». «Да нет, — говорит тот, — и до войны уже это было, тридцать седьмой год». Но для Зотова 1937 год — это Гражданская война в Испании, куда он рвался, куда его не пустили, не послали. Тверитинов не может ничего толком возразить, опять проходит мотив невозможности говорить.

Но человеческая симпатия между ними не исчезает. Зотов одновременно немного подозревает Тверитинова, но и очень хочет ему помочь. И вот в разговоре о том, куда он его теперь направит, возникает слово «Сталинград». И Тверитинов переспрашивает: «А как он назывался раньше?» — «Царицын», — говорит Зотов, уже укрепившись в своих подозрениях, что перед ним шпион.

Он вызывает того же ленивого сержанта, который не дал себе труда открыть лавку для голодных солдат, но этого приказа тот не выполнить не может. «Вы меня задерживаете? — спрашивает Тверитинов. — Вы понимаете, что вы делаете? Этого ведь не исправишь». Но Зотов разговаривает с ним теперь уже фальшивым дежурным голосом, ведь перед ним враг, шпион. А непонимание реальности — главный лейтмотив Зотова: он штудирует Маркса, но не видит ничего перед собой.

В

Суть рассказа в том, что добрый, положительный герой сдает на погибель близкого ему симпатичного человека. Аристотель писал, что в трагедии конфликт и убийство должны быть между близкими и даже родственниками. Почему же? Непосредственно из-за словесной мелочи — названия города. Но — и это уже не мелочь, а сакральный момент — в связи с именем Сталина. Говоря же обобщенно — из-за своей идеологической выдержанности, промытости мозгов советской идеологией, шпиономанией и вообще паранойей. Он, так сказать, убивает брата своего, но не со зла, а исключительно ради идейного добра, как он его понимает. Система делает его убийцей. Милейший простой советский человек убивает симпатичного ему другого человека, так сказать, в продолжение Гражданской войны. Не садист, не профессиональный мучитель в военной форме и сапогах, а милейший положительный герой советской литературы (это то, что в рекламе называется soft sell Soft sell — «мягкая продажа», техника рекламы, когда сообщение преподносится не агрессивно, а максимально тонко и ненавязчиво.) — благодаря этому только более убедительный.

Вспомним, как булгаковский Пилат хотел бы спасти Иешуа, но не может пропустить мимо ушей разговоров о царстве, ибо нет власти более высокой, нежели власть императора Тиберия. Кстати, и «Один день Ивана Денисовича» тоже не о страшных садистах и жестокостях, а об обычном, даже сравнительно счастливом дне героя. В результате получалось, что жизнь в лагере мало чем отличается от жизни на воле — как говорили зэки, «в большой зоне». Это было новое слово в советской литературе не только потому, что впервые было написано и напечатано

Позволим себе не совсем корректный, но всегда волнующий вопрос: где в рассказе сам автор? Он, как часто бывает, в обоих антагонистах. Так Пушкин — и в Моцарте, и в Сальери, и в Сильвио Сильвио — персонаж повести Александра Пушкина «Выстрел»., и в его противнике — графе. А здесь автор и в отличном офицере Зотове, который теперь начинает сомневаться в официальных истинах, и в Тверитинове, артисте, художнике, становящемся жертвой системы, причем споткнувшемся именно об имя Сталина, как сам Солженицын.

Солженицын вообще особенно силен, когда в проблемных героев он вносит

А литературно перед нами классический случай обращения готовых литературных форм — советского положительного героя и жанра детективного рассказа о разоблачении подозрительного иностранца — в их противоположность. Рассказ, так сказать, призван перевоспитать героя Зотова, перепахать его, выражаясь

Вначале я прочту восемь строк, короткое стихотворение Давида Самойлова, а потом попытаюсь объяснить, что в них тревожит, дергает. Ну и

Мне выпало счастье быть русским поэтом.

Мне выпала честь прикасаться к победам.Мне выпало горе родиться в двадцатом,

В проклятом году и в столетье проклятом.Мне выпало всё. И при этом я выпал,

Как пьяный из фуры, в походе великом.Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.

Добро на Руси ничего не имети.

Это стихотворение было написано в 1981 году. Я счастлив, что слышал, как Самойлов его читал. Он вообще хорошо читал свои и чужие стихи. А вот эти стихи читал особенно мощно — с этим самым финальным «Добро на Руси ничего не имети».

Проблема простая: отменяет ли эта безусловно горькая, обжигающая строка первую строку «Мне выпало счастье быть русским поэтом»? Думаю, что нет. Думаю, что не отменяет, а усиливает, подхватывает, поднимает на должную высоту.

Первые три строки отчетливо параллельны:

Мне выпало счастье быть русским поэтом.

Мне выпала честь прикасаться к победам.

Мне выпало горе родиться в двадцатом…

Могло бы возникнуть ощущение монотонии, если бы не сработавшая уже в первом двустишии антитеза. «Счастье» и «честь» — слова похожие, фонетически близкие и при этом резко противопоставленные, в них разные ударные. Счастье — мое личное, мне выпало, честь — выпала лишь прикасаться, быть в общности. Разумеется, «честь прикасаться к победам» — это участие в войне, один из важнейших моментов, определивших поэтическую судьбу Самойлова.

«Мне выпало горе родиться в двадцатом» — и мы ждем синтаксического продолжения, мы ждем еще одно

Почему столетье проклятое, объяснять не надо. А чем 1920 год — реальный год рождения Самойлова — так ему не угодил? Думаю, дело очень простое. У Бориса Слуцкого, ближайшего на всю жизнь друга Самойлова — друга и соперника, с которым у него были конфликтные, очень напряженные отношения, — есть стихотворение, начинающееся строками «В девятнадцатом я родился, / но не веке — просто году», где организующим мотивом становится приятие и рождения в 1919 году, и выпавшего XX века. «Раз проклято столетье, то и мой год будет проклятым» — вот самойловская мысль.

И дальше, в следующем двустишии, мы видим сильный слом. «Мне выпало всё» — просуммировали, здесь точка стоит. «И при этом я выпал» — безличный глагол становится личным, он важен для Самойлова. В его эмблемном стихотворении «Сороковые, роковые…» написано:

Как это было! Как совпало —

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!

В другом, раннем и тоже очень известном тексте, начинающемся строкой «Дай выстрадать стихотворение!», сказано:

Я только завтра буду мастер,

И только завтра я пойму,

Какое привалило счастье

Глупцу, шуту, бог весть кому…

Счастье выстраданного стихотворения — «привалило», как здесь — «выпало». Самойлов верит в своих читателей, верит, что они это помнят. И вот это самое «выпало» превращается в «И при этом я выпал, / Как пьяный из фуры, в походе великом».

Про шута, и глупца, и бог весть кого надобно помнить. И надобно помнить о стихотворении Самойлова «Маркитант» о его легендарном предке По семейной легенде, прапрадедом Давида Самойлова был Рафаэль Фердинанд — маркитант армии Наполеона, оставшийся в России при отступлении., который с Бонапартовым войском пришел в Россию и испытал все то, что можно было здесь испытать осенью 1812 года, неправильно называемой зимой.

Мне выпало все. И при этом я выпал,

Как пьяный из фуры, в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.

Добро на Руси ничего не имети.

То есть вроде бы получается, что лучше бы всего этого не было. Получается по Екклесиасту: что ни делай, ни к чему не придешь. А все-таки не так — по самой первой строке, которая не может не отзываться для русского читателя другими очень известными строками.

Темен жребий русского поэта:

Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот.

Это стихотворение Максимилиана Волошина «На дне преисподней», начинающееся словами «С каждым днем все диче и все глуше / Мертвенная цепенеет ночь». Кто жил в начале

Может быть, такой же жребий выну,

Горькая детоубийца — Русь!

И на дне твоих подвалов сгину,

Иль в кровавой луже поскользнусь,

Но твоей Голгофы не покину,

От твоих могил не отрекусь.

Так писал Волошин — и это же и самойловское состояние. Тем более что у самойловского амфибрахия со сплошными женскими окончаниями и парной рифмовкой есть выразительный аналог. Это стихи памяти другого — в общем, убитого — великого поэта, это стихи памяти Пастернака, написанные по свежим следам Германом Борисовичем Плисецким, совершенно замечательным поэтом и недостаточно помнимым сейчас:

Поэты, побочные дети России!

Вас с черного хода всегда выносили.

Вот их выносили с черного хода, им приходилось взывать. А я, Давид Самойлов, которому выпало высшее счастье быть русским поэтом (то самое, которое «приваливало»

И совсем иначе начинает звучать это самое «Добро на Руси ничего не имети». Получается любопытное скрещение двух симпатичных старых речений. Одна составляющая — это слова князя Владимира о том, что «Руси есть веселие пити, не можем без того быти» («как пьяный из фуры», вся эта самойловская мифология выпивания). А вторая — это из песни XVII века, такого попутного текста вокруг «Повести о Горе-Злочастии» «Повесть о Горе-Злочастии» — поучительная стихотворная повесть XVII века, написанная неизвестным автором., про то, что «В горе жить, не кручинну быть». И это — наше сегодняшнее, по Самойлову, положение. Это не отменяет его высшего счастья.

Стихотворение Самойлова было написано в 1981 году, а увидело свет в 1985-м в замечательной книжке «Голоса за холмами. Седьмая книга стихов» (единственный раз Самойлов поставил номер). Она вышла в 1985 году в Таллине, где цензура была послабее. Поэтому в книге появились и ряд совсем старых текстов Самойлова, прежде невозможных в печати, и кое-что из нового, не печатавшегося. Четыре года эти стихи пролежали в столе.

Как ни либеральны были по советским временам эстонские власти, но то ли им по голове из Москвы дали, то ли они опомнились. В результате заведующий редакцией издательства Eesti Raamat, выпустившего эту книгу, Нелли Абашина получила за нее выговор, хоть на дворе и был 1985 год. А пару лет спустя Самойлов получил за эту же книгу Государственную премию СССР по литературе и искусству. Вручал ему премию начальник советских писателей товарищ Марков Георгий Мокеевич Георгий Марков (1911—1991) — советский писатель, первый секретарь правления Союза писателей СССР в 1971–1986 годах и председатель правления Союза писателей в 1986–1989 годах., который, как мы знаем из дневника Самойлова, сказал: «Стихи, не побоюсь сказать, классические». Приведя это речение, Самойлов сделал замечательную запись: «Осмелел».

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости