Авангард — искусство революции

В 1919 году большевики готовились провести II конгресс Коминтерна, но уже мечтали о следующем, третьем. К его проведению была заказана разработка грандиозного монумента новой эры — башни небывалых размеров. Художник Владимир Татлин и несколько его помощников изготовили в 1920 году две демонстрационные модели, состоящие из трех наклонных цилиндров, соединенных двумя спиральными тягами. Постройка оставляла далеко позади парижскую Эйфелеву башню, как символ индустриального XX века. Здание 400-метровой высоты с вращающимися частями, внутри которого должно было поместиться все руководство Коминтерна плюс редакции газет, радио и киностудия с выходящим на улицу проекционным экраном, было призвано воплотить самые дерзкие притязания большевиков. Заведомая утопичность проекта соответствовала масштабам мировой революции. Даже оставаясь макетом, башня Татлина убедительно выражала перемены, произошедшие в культуре. Мотором этих перемен был авангард.

На языке войны авангард значит «передовой отряд». Это понятие начали применять к искусству во Франции во второй половине XIX века. В России авангард заявил о себе в конце 1900-х годов: как правило, с него ведется отсчет самостоятельного, оригинального русского искусства на фоне двух веков подражания. Чуть раньше живописи свой прорыв совершила русская словесность, создавшая философский роман Толстого и Достоевского — большую форму, не имевшую соответствий в мировой литературе.

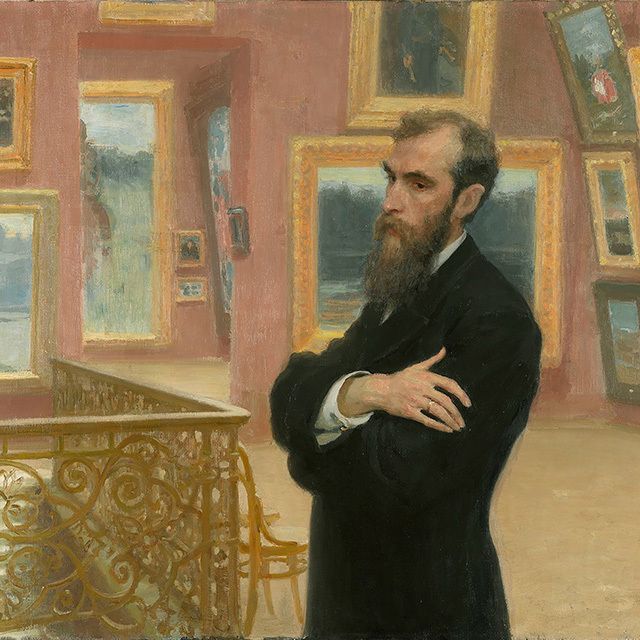

Изобразительные искусства вдохновлялись новейшими западными течениями, чьих представителей везли в Россию коллекционеры вроде Сергея Щукина. Однако это не было подражанием. Сама идея образца уходила в прошлое, ее вытеснила установка на инновацию. Предвестником концептуальных перемен в русском искусстве стал и литературный символизм, заявивший о себе еще в 1890-е годы. Русский авангард взял у него идею слияния искусства и жизни, или так называемое жизнетворчество. Для символистов и авангардистов искусство было не просто работой, но телом и душой художника, чья миссия состояла в том, чтобы слить воедино искусство и жизнь.

Новизна авангарда — не в идеях, но в степени их радикальности, источниках вдохновения, в выразительных средствах. Авангард сделал ставку на «низкие» для образованного класса явления: лубок, примитив, городскую рекламу —вплоть до надписей на заборах. Одновременно большое значение для авангарда имела русская иконопись, не изображавшая видимый мир, но выражавшая то, что недоступно физическому зрению. Отказавшись от натурализма, авангард обратился к духовным вопросам, пусть они порой и выражались шокирующе примитивным языком. В 1910 году состоялась первая выставка авангардистов — «Бубновый валет». Скандальным было уже ее название: красный ромб, похожий на бубновую масть, нашивали на робу каторжника в царской России.

К тому же авангард хотел мгновенно преобразовать мир силой искусства — тотального, как революция, о которой говорили большевики. Например, требовалось средствами самой живописи констатировать ее конец. В итоге в 1915 году Казимир Малевич на футуристической выставке «0,10» представил «Черный квадрат». Это была новая икона, висевшая в «красном углу», и одновременно — окно в космос, черная дыра, тайна и пустота, начало и конец всех цветов палитры. Пятно черной краски провоцировало поиск значений: под ним упорно пытались распознать проступающий рисунок или текст.

Авангард не имел упорядоченной системы, но представлял собой набор школ и направлений с пересекающимися, но часто противоположными программами. Русских авангардистов объединяло то, что они разными путями нащупывали путь к беспредметной форме и стремились радикально трансформировать язык искусства, заставить его не просто разрушить прежние правила, но понять, как они возникают, как изменяются. Вдохновляясь примитивом, призывая к духовному прозрению, стремясь к синтезу искусства и жизни, русский авангард породил интеллектуальную концепцию, задающую траекторию развития культуры в XX веке. Это концепция искусства как теоретического проекта, в котором идея, стоящая за искусством, становится важнее конкретного произведения и его художественных особенностей. В отсутствие поддержки художественной критики авангард решил сам обслужить себя в сфере теории, предвосхищая интервенцию современного искусства в поле философии и политики, его сближение с рекламой, медиа, технологиями.

Революционные потрясения 1917 года выдвинули авангардистов на передний край новой жизни. Салонный модернизм для «верхов» общества и лубочная культура для «низов» безнадежно отстали от стремительно меняющегося общества. Нацеленный в будущее авангард предложил победившему пролетариату свой язык, в частности монументальную абстракцию. К 1 мая 1918 года вернувшийся из-за границы кубист Давид Штеренберг украшает фасад Зимнего дворца фигурой рабочего. Грандиозным событием станет оформление Юрием Анненковым «Взятия Зимнего дворца» в постановке Николая Евреинова в 1920 году. Театрализованная мистерия с участием тысяч статистов будет оставаться образцом для большевистских праздников еще долгое время.

В 1919 году организуется Комфут (объединение «коммунистов-футуристов»), где с новой властью сотрудничают поэт Владимир Маяковский, критик и теоретик Осип Брик и художник Натан Альтман — автор оформления петроградских улиц в первую годовщину революции. В стихотворении с воинственным названием «Приказ по армии искусства» Маяковский декларирует:

Довольно грошовых истин.

Из сердца старое вытри.

Улицы — наши кисти.

Площади — наши палитры.

Демонстрации и митинги требуют наглядности, массовости, энергичности. Большевистский агитпроп берет на вооружение агрессию авангарда, а новая власть привечает его творцов. Уже в ноябре 1917 года Казимир Малевич назначен комиссаром по охране памятников старины. Он недолго задержался на этой должности, но логика решений примечательна. Авангардисты привлечены к реформе художественного образования: тот же Малевич в 1919 году едет в Витебск, где встает во главе художественной школы, на базе которой скоро появится Уновис — общество «Утвердителей нового искусства». Его активисты в 1923 году будут в числе создателей Гинхука — Государственного института художественной культуры. Пока Малевич популяризует авангард в провинции, Василий Кандинский и Владимир Татлин участвуют в организации Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас), где c 1920 по 1926 год будет работать важнейшая, наряду с Баухаусом в Германии, школа европейского авангарда.

Эпоха военного коммунизма, когда большевики силой насаждали новый порядок, оказалась относительно благоприятной для левого искусства. Большевистский террор обрушился на интеллигенцию, но пощадил гонимых до революции авангардистов. Они заседали в отделе изобразительных искусств тогдашнего Министерства — точнее, Народного комиссариата — просвещения и раздавали привилегии тем, кому считали нужным. Начавшийся в 1921 году нэп оказался для них более сложным временем: идея мировой революции начала терять свою актуальность. Тем не менее реакция в культуре восторжествовала не сразу. Авангард сохранял крепкие позиции вплоть до самого конца 1920-х годов.

В первую очередь речь идет о стиле, который сложился уже после революции и придал утопическим идеям прикладное измерение. Это конструктивизм, чьим идеологом был Алексей Ган, а ведущими представителями — Владимир Татлин, Эль Лисицкий, Александр Родченко, Варвара Степанова. Они занимались пропагандой коммунистической идеологии с помощью фактуры, конструкции и тектоники, то есть отвечали на вопросы о том, каков объект на ощупь, как он устроен и куда встроен. Конструктивисты не были «художниками» в привычном смысле слова: они занимались не столько станковыми картинами, сколько плакатами, коллажами и трехмерными объектами. Они быстро и технологично осваивали архитектуру и городскую среду, дизайн одежды и помещений, фотографию и полиграфию. Они оформляли книги, упаковки, витрины, клубы. В итоге конструктивизм оформился как единый смысловой и стилистический фундамент всех видов художественной практики 1920-х годов. Самое наглядное отражение его принципы нашли в архитектуре, и опосредованное — в кино.

Главным символом конструктивизма стал проект башни Татлина. Новаторские «угловые контррельефы», которые Татлин создавал еще до революции, известны намного меньше. Но если бы не они, вряд ли супрематист Лазарь Лисицкий начал бы строить на рубеже 1910-х и 1920-х годов «проуны» («проекты утверждения нового») — аппликации из разных материалов, в основе которых лежат архитектурные эскизы. В отличие от броских и отчетливо мистических проектов Татлина, объемы Лисицкого лишены даже намека на искусство в его традиционном понимании. «Проуны» ставят задачу преодоления перспективы, замкнутой на единого наблюдателя, в них заложена множественность точек зрения. Такое искусство должно восприниматься массами, а не отдельным зрителем, и провоцирует вступить с ним в контакт.

Более всего конструктивизм известен как архитектурный стиль. Внешне он кажется единым, но на самом деле за него отвечали две конкурирующие группы. Первая — рационалисты, куда наряду с идеологом Николаем Ладовским вошел и Лисицкий. Вопреки своему названию, рационалисты отличались ярко выраженным утопизмом. Так, Лисицкий считал, что супрематизм способен преодолеть земное тяготение, а студент Георгий Крутиков в 1924 году создал проект «летающего города», который можно пришвартовать к вышке наподобие дирижабля. Вторая группа — это собственно конструктивисты: братья Веснины, Моисей Гинзбург. Они были более продуктивны в реальном строительстве, потому что исходили из практических соображений. Вплоть до начала 1930-х годов они строили рабочие клубы, магазины, жилые дома. Наконец, особняком держались Илья Голосов и Константин Мельников, работавшие в специальной (экспериментальной) мастерской Вхутемаса. Они создавали принципиально индивидуальные проекты — динамичные, построенные на контрастном сочетании форм.

Конструктивизм с его вниманием к линии и плоскости, целостным подходом к организации пространства и общей установкой на технологичность был созвучен самому молодому искусству — кино, которое буквально находилось в авангарде прогресса уже в силу своего индустриального происхождения. Однако первые два десятилетия своего существования кино изо всех сил пыталось доказать свою состоятельность перед «старшими» искусствами. Как следствие, оно взяло на вооружение все самое очевидное, что можно было у них заимствовать. У театра — нарочитую манерность актерской игры. У беллетристики — деление на жанры и обязательную повествовательность, наличие занимательной истории. У изобразительного искусства — приемы композиции и построения пространства, а также орнаментальный дизайн, ассоциирующийся с модерном начала XX века. Таким образом, кинематограф долгое время оставался авангардной технологией с отсталым содержанием.

В 1919 году по инициативе актера и режиссера Владимира Гардина в Москве открылась Государственная школа кинематографии. Ее первый набор «натурщиков», то есть актеров, отрабатывал движения перед рамкой, имитирующей кадр, через которую наставник наблюдал за мизансценой. Тренировал натурщиков Лев Кулешов, еще в 1918 году снявший на Ялтинской студии картину «Проект инженера Прайта». Главным образом ее запомнили монтажеры, которые никогда не клеили такие короткие отрезки пленки: действие на экране мелькало не только из-за плохого света, но и от скорости покадровой смены. Так родился монтаж, который Кулешов назвал «американским», а поклонники советского авангарда за рубежом вскоре переименовали в «русский». Кулешов также обратил внимание, что на экране человек, идущий по московской улице, может с легкостью приветствовать знакомого, находящегося в Петрограде. Пространство фильма — результат произвольной комбинации элементов, в результате которой возникает «творимая земная поверхность». Наконец, еще одно свойство монтажа — способность управлять восприятием изображаемых вещей. Так, нейтральное лицо актера, смонтированное с тарелкой еды, начинает выражать чувство голода; склеенное встык с изображением детского гробика, наполняется скорбью и отчаянием. Термин «эффект Кулешова», обозначающий это свойство, быстро закрепился в профессии, а сам режиссер сделался первым классиком советского кино.

Вслед за Кулешовым в киноиндустрию приходит блистательная плеяда энтузиастов. Некоторые его ученики, такие как Всеволод Пудовкин, заявляют о себе во второй половине 1920-х годов. В 1922 году (независимо от влияния Кулешова) в Петрограде возникает объединение ФЭКС — Фабрика эксцентрического актера — под началом киевлянина Григория Козинцева и одессита Леонида Трауберга. Поиски в области актерской техники, созвучные борьбе Кулешова против избыточного драматизма игры, привели «фэксов» к лубочному театру, балагану, клоунаде, акробатике. Начав с эксцентрических спектаклей, Козинцев и Трауберг быстро переключились на кино. Их первые фильмы представляли собой хаотичную буффонаду, но уже в 1926 году выходит этапная картина «Шинель» по сценарию Юрия Тынянова, близкая по стилистике немецкому экспрессионизму. Динамичная и субъективная камера, выражающая различные состояния главного героя, а также уникальная работа со светом выдвинули оператора Андрея Москвина в один ряд с мастерами немецкого экспрессионизма, гремевшего в это время по всей Европе.

Аналогичным путем — из театра в кино — идет рижанин Сергей Эйзенштейн, учившийся в Петрограде на инженера, но после революции оказавшийся в Москве сначала как художник театра Пролеткульта, а вскоре как студент выдающегося реформатора театра Всеволода Мейерхольда. Эйзенштейн создал концепцию спектакля как «монтажа аттракционов», где была важна не столько произвольная комбинация фрагментов, сколько конечный эффект — зрительский шок. В фильме «Броненосец „Потемкин“» 1925 года, принесшем режиссеру громкую славу, хрестоматийным примером шокового монтажа является сцена расстрела людей на лестнице, ведущей к одесскому порту. Снимая панические метания толпы разными камерами и ускоряя темп смены эпизодов насилия, Эйзенштейн достигает кульминации в кадре с крупным планом глаза, выбитого казачьей нагайкой. После фильма «Октябрь» 1927 года, снятого к десятилетию революции, Эйзенштейн превращается в главного кинорежиссера СССР, деятельность которого регулируется непосредственно из Кремля.

Едва ли не раньше всех и совершенно независимо начал эксперименты с монтажом Давид Кауфман, более известный под псевдонимом Дзига Вертов. Он был хроникером, идеологом неигрового кино и пламенным борцом с проявлениями театра и «литературщины» в кинематографе. Его теории и манифесты содержали важную идею, согласно которой технологии способны преодолеть ограниченность человеческих возможностей. Подход Вертова отличался большим радикализмом, чем «американский монтаж» Кулешова, так как означал торжество разъединения и отчуждения, кинематографический аналог той же деконструкции, к которой интуитивно двигался, например, супрематизм.

В 1922 году Вертов публикует текст «Киноки. Переворот», излагающий принципы возглавляемой им группы, чье название образовано от слов «кино» и «око». Главные признаки нового киноязыка, по мнению Вертова, связаны с отчуждением техники от человека и возможностью механически получить продукт, который раньше требовал

Хотя Дзига Вертов и хотел аннулировать связь кино с театром, в том числе и с авангардным, полностью реализовать это намерение было невозможно. Кино, как мечтали авангардисты, синтезировало разные языки искусства, но в силу своего технического происхождения отчуждало зрителя от действия, тогда как в театре действие происходит здесь и сейчас при свидетельстве зрителя. Именно поэтому театр оставался важнейшей лабораторией авангарда как практики постоянного становления и самопреодоления. Одновременно природа театра не позволяла преодолеть его штучный характер, что сообщало ему выраженную элитарность даже в советском культурном контексте.

Театральный авангард формировался в тесном союзе с живописью. Футуристы повлияли на Николая Евреинова с его идеей «театрализации жизни», на Всеволода Мейерхольда, занятого поисками новой условности, отменяющей «вживание в роль», на Александра Таирова, чьи поиски эмоциональных воздействий на зрителя были призваны собрать камерную, то есть небольшую и верную аудиторию поклонников. Все они работали с пластикой, и Мейерхольд был радикальнее всех: переодевался красноармейцем и командовал актерами как взводом. В 1918 году Мейерхольд поставил «Мистерию-буфф» по пьесе Маяковского, отбивая начало Гражданской войны. Этот грубый эпатажный спектакль с оформлением сначала Малевича, затем Альтмана был важнейшим событием для советского театрального авангарда.

Постановщики-экспериментаторы уделяли пристальное внимание работе с актером. Они активно применяли метод «биомеханики» — системы телесных упражнений, о которой Мейерхольд узнал от учеников анатома и теоретика физкультуры Петра Лесгафта. В 1910-е годы в Россию уже проникли идеи выразительного актерского движения, но в театрах актеры вовсю вживались в роли, не обращая внимания на координацию движений. Биомеханика положила конец телесной расхлябанности — отныне актер должен был внимательно изучать и тренировать свое тело, расширять диапазон поз, добиваться филигранной точности жеста. Советский театр отличался от передовых дореволюционных течений тем, что превращал искусство в конвейер, с которого должен был сходить новый, все более совершенный и научно подкованный человек. Воспитанием нового человека занимались в 1920-е годы и педагоги, и психологи, и физиологи, но только искусство с его неограниченным воображением разработало целостную антропологическую утопию. В театре, кино, архитектуре и живописи новый человек — абстрагированный носитель рациональных свойств, элемент отлаженной машины, чья работа необходима для восстановления народного хозяйства и будущей победы коммунизма.

Во второй половине 1920-х во внутрипартийной борьбе побеждает сталинская линия, которая провозглашает отход от идей мировой революции в пользу построения социализма в отдельно взятой стране. Авангардистская рациональность оказывается чуждой «истинно народным» вкусам — искусство должно быть понятным, походить на жизнь и отражать то, что должно неминуемо наступить. Советская власть потребовала от работников искусства единства целей и средств. Поэтому новая доктрина искусства — социалистический реализм — упразднила возможность всякого стилистического разнообразия.

Однако авангард 1920-х годов нельзя назвать нереализованным проектом. Его стремление к тотальному господству перехватило и реализовало государство. Оно мобилизовало все ресурсы, чтобы воплотить эстетическую утопию в жизнь и продемонстрировать всем, в том числе изобретателям этой утопии, ее практическое измерение. Централизованное искусство 1930-х годов не противостоит поискам авангарда: большевики просто перестали поддерживать видимость конкуренции в художественном поле, она была им больше не нужна. К началу 1930-х годов роль авангарда в создании советской версии культуры была сыграна. Пожара мировой революции не случилось, власть занялась построением социализма в отдельно взятой стране, и работа в искусстве свелась к соблюдению правил игры, имеющих административное происхождение.

В чем заслуга авангарда? Это искусство изменило и представление о мире, и язык, которым этот мир описывается. Благодаря авангарду окончательно потеряли смысл разговоры о форме и содержании, о достоверности художественного высказывания, о морали, стоящей за ним. В искусстве восторжествовала идея, которой надлежит быть новой, нетрадиционной. Авангард отменил власть традиции. И хотя реакция то и дело возвращается, в наши дни все меньше людей пребывают в уверенности, что «классика» — это синоним «искусства».