Курс

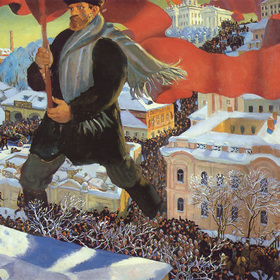

Россия и Америка: история отношений

- 5 лекций

- 2 материала

Лекции профессора Европейского университета Ивана Куриллы о том, за что две страны любят и ненавидят друг друга и почему смотрят друг на друга, словно в зеркало, а также краткая история Америки в семи периодах и политический компас отцов-основателей США

Курс был опубликован 6 июля 2017 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год

Если у вас уже есть подписка, нажмите