Русь между Западом и кочевниками

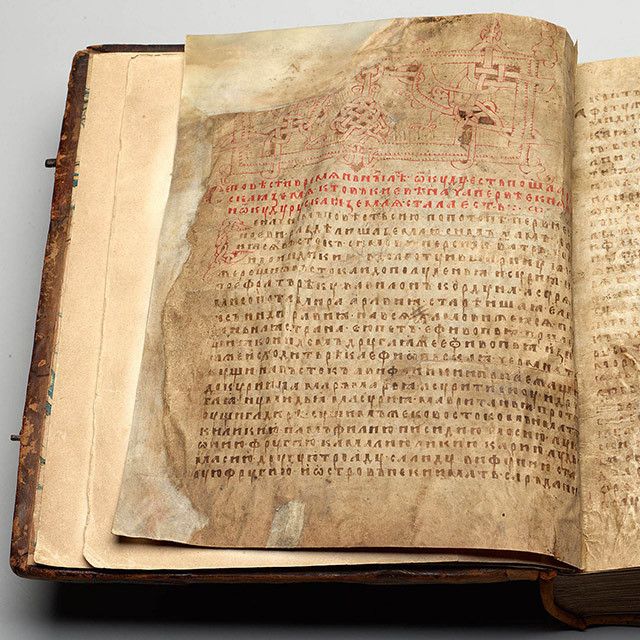

В Х — первой половине XIII столетия Русь являла собой пространство куда более открытое для межэтнических, межкультурных и межконфессиональных контактов, чем, скажем, Русь московского периода. История ее взаимодействия с восточными и западными соседями продолжает пополняться и уточняться — это как раз та область, в которой, несмотря на два с лишним столетия исследований, постоянно случаются новые открытия. Попробуем взглянуть на некоторые исторические проблемы глазами филолога: понять не столько почему произошло то или иное событие, сколько почему оно попало или не попало в рассказ средневекового автора.

Парадоксальным образом внешние контакты далеко не всегда привлекали внимание собственно русских авторов, будь то составители летописи или авторы житий. Зачастую сведения о международных связях Руси исследователь должен добывать из

Так, из западноевропейских историографических сочинений мы узнаём, что Ярослав Мудрый был женат на дочери шведского правителя Олава Шётконунга по имени Ингигерд. Скандинавские саги довольно подробно повествуют о соперничестве двух претендентов на руку девушки — русского князя Ярослава и конунга Олава Святого, будущего крестителя Норвегии. Предпочтение, вопреки желанию невесты, было отдано Ярославу — Олав же был вынужден довольствоваться браком с ее незаконнорожденной сестрой Астрид, и два правителя волей-неволей оказались свояками.

Тексты, сложившиеся на Руси, в сущности, не дают даже материала для критической оценки информации, содержащейся в сагах. В некоей точке летописного повествования обнаруживается, что у Ярослава Мудрого есть жена, а из проповеди русского митрополита Илариона мы почти случайно узнаём, что на Руси она звалась Ириной; из встроенного же в летопись завещания Ярослава выясняется, что все сыновья князя, которым суждено было пережить отца, родились именно от нее, — были детьми одной матери и как будто бы не имели тех оснований для распрей, какие случаются у братьев не родных, а только единокровных.

Откуда взялась на Руси эта женщина, ставшая прародительницей всех ветвей Ярославова дома, ветвей, которым ближайшие полтора столетия предстояло бороться за династическое старшинство, в древнерусских памятниках не говорится ни слова. Ничего не говорится здесь и о том, к каким политическим последствиям привело то обстоятельство, что Олав Святой (или Олав Толстый, как он поначалу именуется в сагах) и Ярослав Мудрый сделались мужьями двух сестер, и какими еще родственными связями в Скандинавии оброс русский князь благодаря этому матримониальному союзу.

Дочки Ярослава и Ингигерд становятся женами трех европейских королей. Замужество Елизаветы Ярославны в очередной раз демонстрирует своеобразную близость, тесноту скандинаво-русского политического и культурного пространства: она вступает в брак с Харальдом Суровым, норвежским конунгом, который, прежде чем заполучить власть над страной, много лет провел в Византии и скопил там огромные богатства. Анна Ярославна, едва ли не самая знаменитая из сестер, становится супругой короля Франции;

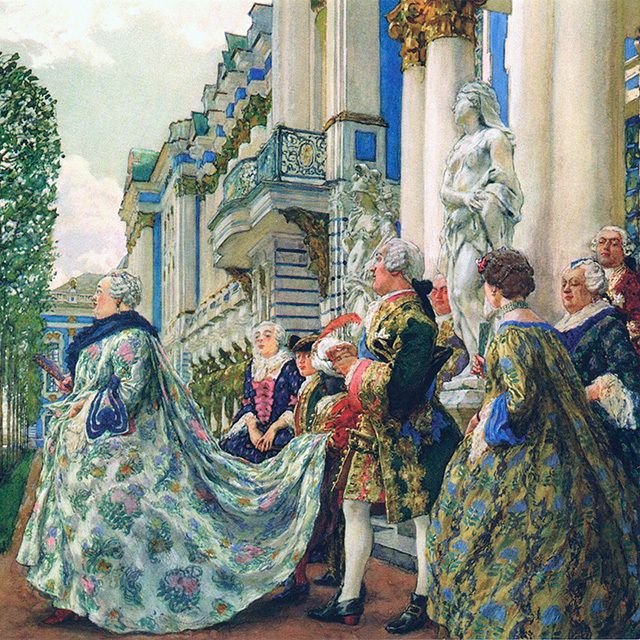

Женитьбы сыновей Ярослава Мудрого лишь немногим уступают в престижности бракам их сестер. Супругами Ярославичей становятся, например, дочь немецкого маркграфа и родственница будущего императора Священной Римской империи, одна из представительниц знатнейшего византийского дома Мономахов и польская княжна. В эпоху, когда брак был важнейшим средством дипломатии, сам по себе подобный перечень говорит многое о положении государства на международной арене: возможность заключать подобного рода союзы как нельзя лучше свидетельствует и о политическом могуществе русского князя, и о степени интегрированности Руси в жизнь христианского мира — как западного, так и восточного.

Примечательно, однако, что из всех этих, казалось бы, столь значимых и престижных браков напрямую русская летопись запечатлела лишь один-единственный, лаконично сообщая о том, что женой Всеволода Ярославича стала «цесарица» из рода Мономахов, но и в этом свидетельстве личное имя византийской невесты даже не упомянуто. Никаких упоминаний о браках дочерей Ярослава или о положении, занимаемом их мужьями, в летописи нет вовсе, как нет и ни одного имени этих дочерей. Не будь в нашем распоряжении иностранных источников, мы могли бы решить, что никаких девочек в этой семье не рождалось, а некоторые мальчики (например, Святослав Ярославич), повзрослев, обзаводились детьми без помощи каких бы то ни было женщин иноземного или местного происхождения, ведь об их женах в русских летописях действительно ничего не говорится.

Тем интереснее оказывается сопоставительный анализ западноевропейских хроник, который позволяет достаточно точно установить, что во главе бегло упомянутого в летописи немецкого посольства, приезжавшего к Святославу Ярославичу в ту пору, когда он княжил в Киеве, стоял некий Бурхард, настоятель монастыря в немецком городе Трире и родной брат Святославовой жены Оды. Продолжая и дальше распутывать этот клубок немецких связей русского князя, можно обратить внимание на то, что неожиданное желание Святослава воздвигнуть в Киеве монастырь, посвященный святому Симеону, который не был ни его собственным небесным патроном, ни личным святым покровителем его отца или деда, связано с процветавшим в Трире культом святого Симеона Нового Столпника. Этот подвижник был канонизирован Римской курией относительно недавно, в первой половине XI века, и воспринимался как патрон города Трира. Житие же этого святого, который, прежде чем затвориться в надвратной башне, провел значительную часть жизни на христианском Востоке, с одной стороны, было с детства знакомо и значимо для княгини Оды, жены Святослава, а с другой, могло казаться вполне привлекательным и для ее новой родни в Киеве. При этом киевский монастырь Святого Симеона едва ли был посвящен трирскому столпнику непосредственно — скорее его образ оживлял культ древнего византийского святого, обладавшего тем же именем, которому подвижник из Трира, несомненно, подражал. Таким образом, сообщения летописи о посольском визите и об основании монастыря (никак, на первый взгляд, друг с другом не связанные) складываются в единую картину, имеющую самое непосредственное отношение к церковным и культурным контактам домонгольской Руси с Западной Европой.

Мы отнюдь не всегда можем предугадать, что привлечет внимание летописца или иного автора, а что нет. Большую роль играет здесь фактор, так сказать, личного присутствия. Иноземное войско, оказавшееся на Руси в качестве врагов или союзников, историограф упомянет с большей вероятностью, и сообщение об иноземном походе русского князя имеет немало шансов проникнуть в текст летописи. Заодно в орбиту повествования может быть втянут и рассказ о мирной предыстории такого военного противостояния. Так, мы узнаём, что в начале 1140-х годов киевский князь Всеволод Ольгович участвует в междоусобной распре польских князей. Он деятельно помогает Владиславу, потому что тот успел сделаться к тому времени его сватом, женив своего сына на княжне Звениславе Всеволодовне. В свою очередь, другой русский князь, Изяслав Мстиславич, борясь за власть со своими кровными родственниками Рюриковичами, чрезвычайно охотно прибегает к военной помощи зятя — мужа младшей сестры, юного венгерского короля Гезы II.

Характерно, что русские источники ничего не сообщают о заключении этого брака, и лишь с определенного момента, когда Изяславу понадобилась поддержка всех его иностранных свойственников, правивших Польшей, Чехией и Венгрией, они, словно по мановению волшебной палочки, появляются в историческом нарративе. Мы неожиданно узнаём, что между ними и русскими князьями существовал вполне регулярный обмен посланиями или что русские князья задавали обеды своим венгерским союзникам. Вообще говоря, обед играл важнейшую роль в дипломатии русского Средневековья. Можно сказать, что если династический брак составлял кульминационную точку переговорного процесса, то обед обслуживал все его стадии. При этом речь, конечно же, шла не о простом приеме пищи, но о некоем церемониальном мероприятии, которое могло продолжаться несколько дней.

Фактор личного присутствия мог работать

Еще один летописный рассказ — таинственный в своих подробностях — связан с темой варяжского присутствия на Руси. Он имеет самое непосредственное отношение к некоему информационному дисбалансу, с которым мы сталкиваемся в русских летописях. В самом деле, факт скандинавского происхождения династии Рюриковичей на сегодняшний день не вызывает у профессиональных историков никакого сомнения. Очевидно также, что знатные варяги и целые варяжские дружины вновь и вновь продолжали приезжать на Русь; вплоть до первых десятилетий XI века они играли немалую роль в здешней политической жизни. Существовала и своего рода обратная связь, когда русским князьям случалось бежать в Скандинавию, спасаясь от внутренних неурядиц у себя на родине. Летописец сообщает, что именно так пришлось поступить Владимиру Святославичу, а его сыну, Ярославу Мудрому, не раз пригождались варяжские дружины в противостоянии с отцом или братьями.

При всем том русское историческое повествование весьма слабо насыщено конкретными фактами, казалось бы, немаловажными для истории страны и династии. Откуда именно пришел Рюрик, родоначальник русских князей? У кого скрывался в Скандинавии Владимир, которому впоследствии суждено было крестить Русь? Какие варяги помогали Ярославу? Все это на протяжении многих десятилетий будоражит умы исследователей именно потому, что летопись не дает — за одним только исключением — ответов на эти и многие другие подобные вопросы. Исключение это касается знаменитой Лиственской битвы, где столкнулись два брата, Мстислав Тмутараканский и Ярослав Мудрый. В рассказе об этом сражении есть имя предводителя варягов, сражавшихся на стороне Ярослава, — Якун. Якун этот наделен княжеским титулом, в летописи специально сообщалось,

Сопоставление летописной истории со свидетельствами скандинавских саг позволяет восстановить родовые связи Якуна:

На этом фоне меньше удивления вызывает знаменитая реплика из «Поучения» Владимира Мономаха, где князь, наставляя своих сыновей, говорит, что его отец, Всеволод Ярославич, «дома сидя», знал пять языков. Свидетельство это, кстати говоря, представляет собой своеобразный ребус, ведь Мономах не уточняет, какие именно это были языки. Часть этой загадки разгадывается относительно просто: можно практически не сомневаться, что среди этих пяти был некий скандинавский, или древнесеверный, язык. Достаточно вспомнить, что матерью Всеволода была шведка Ингигерд (Ирина), при дворе его отца рос Магнус, сын Олава Святого, впоследствии ставший королем Норвегии, воспитателем же Всеволода был, если верить патерику, варяг Шимон. Византийский брак Всеволода позволяет предположить, что он владел греческим. Итак, древнесеверный язык и греческий наверняка входят в эту пятерку, дальнейшая же реконструкция лингвистического списка едва ли окажется столь однозначной. Быть может, третьим языком был венгерский, ведь при Ярославе Мудром долго жил не только Магнус Добрый, но и наследник венгерской короны, будущий муж Всеволодовой сестры. Не мог ли быть в этом списке и польский язык, звучавший при дворе Изяслава, старшего брата Всеволода, женатого на польской принцессе Гертруде? Быть может, он знал один из тюркских языков, на котором говорили соприкасавшиеся с Русью кочевники. Это тем более возможно, поскольку именно при жизни Всеволода Ярославича эпоха печенегов для Руси сменяется эпохой половцев. Соответственно, русским князьям и их подданным предстояло научиться

Кочевой мир играл в жизни Руси не меньшую роль, чем мир европейский. При этом для филолога изучение контактов с ним выглядит совершенно иначе, нежели исследование контактов со Скандинавией или Польшей. Большинство из интересующих нас кочевых народов собственной письменной традиции не имели, и, соответственно, мы лишены возможности объемного видения эпохи, возможности сопоставления различных перспектив в отношении одних и тех же событий. Самих печенегов, половцев или торков мы наблюдаем лишь чужими глазами, будь то византийские, русские или венгерские хронографические сочинения.

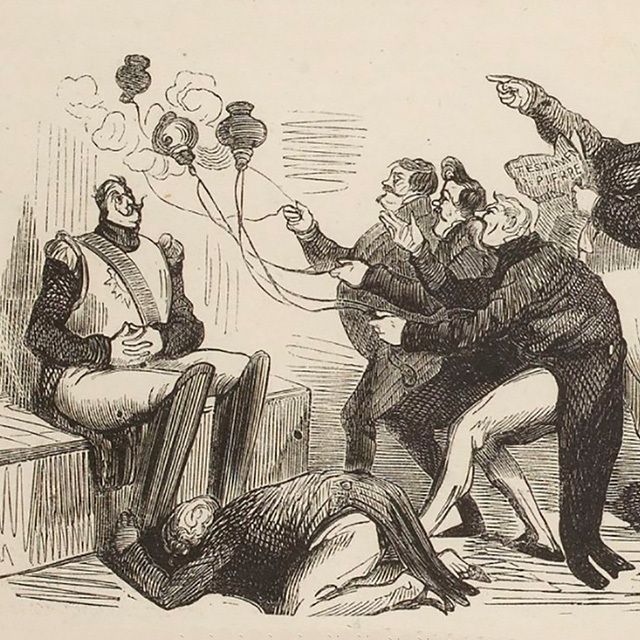

Не будет большим преувеличением сказать, что для русских летописцев большая часть X и первые десятилетия XI века проходят под знаком кочевников-печенегов. Первые рассказы о них связаны с еще не крещенными князьями Рюриковичами: именно печенеги в отсутствие Святослава Игоревича едва не захватили Киев, где оставалась его мать, княгиня Ольга, с маленькими внуками. Именно печенегам в конце концов удалось убить самого Святослава, когда он возвращался из византийского похода с богатой добычей. Летописец сообщает, что они «взяша главу его [Святослава] и во лбе его сделаша чашу, оковаше лоб его и пияху по нем». Что стоит за этим рассказом? Достоверное описание событий, фиксация подлинного печенежского ритуала или книжная легенда, изображающая поведение диких варваров? Трудно сказать наверняка. Во всяком случае мы знаем, что в античной и средневековой историографии такого рода истории рассказывались о самых разных народах: Тит Ливий, например, повествует о том, как варвары-скордиски сделали чашу из черепа храбро сражавшегося римского консула; византийские хронисты рассказывают о правителях, которых постигла такая же участь от рук болгар, а лангобардский историк Павел Диакон повествует о том, как король Альбоин, родоначальник местной династии, сделал чашу из черепа своего противника, прежде чем жениться на его дочери. Для нас в любом случае существенно, что в русских летописях не кому иному, как печенегам, отводится роль тех почти непобедимых варваров, которые столь экстраординарным способом воздают столь своеобразные посмертные почести князю.

Очевидно, что печенеги не оставались для Руси некой безликой массой. В частности, летопись сохранила отдельные печенежские имена. Уже в X веке существовал,

Тем не менее, насколько мы знаем, до браков с печенегами у русских князей дело не дошло. Самая середина XI века оказалась относительно бедной на соприкосновения с кочевниками. Но уже на рубеже 1060–1070-х годов князю Всеволоду Ярославичу пришлось, как уже говорилось, столкнуться с новым кочевым тюркоязычным народом — половцами, которые будут на протяжении последующих полутора десятилетий важнейшими контрагентами Руси в войне и в мире. Характерно, что у читателя древнерусских летописей складываются как бы два самостоятельных образа половцев: один — явный и очевидный, а другой — проступающий куда менее отчетливо, зачастую нуждающийся в реконструкции, но отнюдь не менее значимый.

В самом деле, под пером русского книжника-христианина эти кочевники предстают как будто бы в качестве абсолютного и неизбежного зла, и ничего больше. Они совершают опустошительные набеги на русские города, грабят и жгут монастыри и церкви, уводят в плен горожан и чернецов, убивают старых и немощных. Дружба с ними — грех; убийство знатного половца (даже такого, с которым был только что заключен мирный договор) — деяние вполне оправданное. Измена, предательство, насилие столь же свойственны половцам, как и безбожие; победа этим «поганым» (то есть язычникам) даруется только потому, что Господь наказывает христиан за дурные дела.

С другой стороны, из тех же летописных источников мы узнаём, что уже к концу XI столетия Рюриковичи вступают в брак с представительницами половецкой знати, а с начала XII века складывается обычай, когда князья-отцы устраивают такие браки для своих юных или даже малолетних сыновей. За столетие с лишним таких матримониальных союзов заключается больше, чем междинастических браков с венграми, чехами или скандинавами; с половцами в этом отношении могут соперничать лишь правящие семьи Польши.

Естественным образом княжичи, рожденные в подобных браках (например, Андрей Боголюбский или киевский князь Всеволод Ольгович), были наполовину половцами. Это нисколько не портило их династической карьеры — напротив, обеспечивало, как и планировали их отцы, поддержку со стороны степных родственников, будь то дед, уй (так назывался на Руси брат матери) или кузены. С этой половецкой родней русские князья то и дело обменивались посольскими визитами и подарками, справлялись о здоровье друг друга и, конечно же, договаривались о военной помощи. Иногда, хотя и не слишком часто, Рюриковичам приходилось подолгу жить у своей половецкой родни, спасаясь от собственных родичей по мужской линии.

Постепенно сложилась довольно сложная дипломатическая система со своим этикетом. Так, каждый князь, севший на старшем — киевском — столе,

Относительно русско-половецких браков тоже сложился своеобразный ритм. Так, стоило Ольговичам (потомкам Олега Святославича Тмутараканского) устроить для

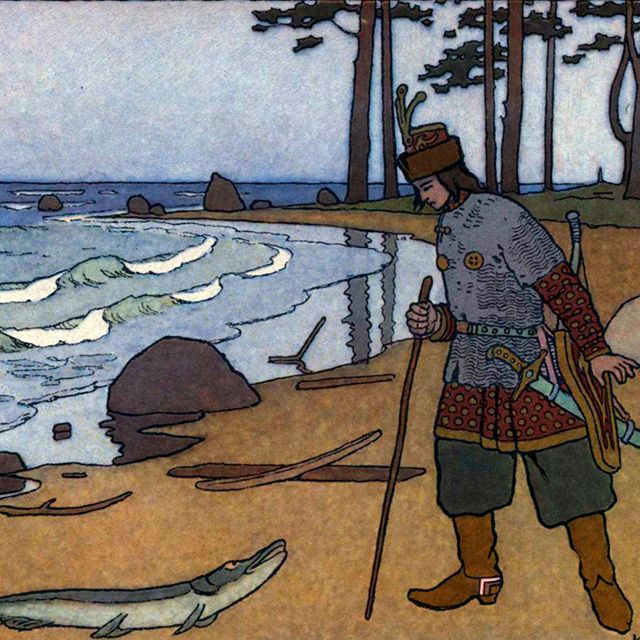

Подобная плотность родственных и военных контактов неизбежно вела к определенному культурному сближению. Так, князь Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве», прежде чем затеять столь неудачно закончившуюся для него антиполовецкую экспедицию, много лет был в дружбе с половецким князем Кончаком. Некогда Игорь бежал с ним в одной лодке после проигранного сражения, а когда у князя подрос сын, он условился женить его на дочери Кончака. Договоренность эта, несмотря на все перипетии русско-половецких столкновений и пленение новгород-северских князей, была выполнена, и Владимир Игоревич вернулся к отцу из плена с женой-половчанкой и новорожденным младенцем.

Ко второй половине XII столетия Рюриковичи даже во взаимоотношениях друг с другом перенимают некоторые половецкие обычаи, а заодно и слова, эти обычаи обозначающие. Так, летописец сообщает, что молодой князь Ростислав Рюрикович, одержав победу над кочевниками, поступил точно так, как было принято у этих самых кочевников: он стал развозить по своим старшим родственникам и свойственникам сайгат — подарки из военной добычи.

Не меньшее влияние оказывало взаимодействие с Русью и на половцев. К середине XII века среди глав половецких кланов все чаще можно встретить людей с русскими или христианскими именами. В летописи фигурируют, например, Ярополк Томзакович, Глеб Тириевич, Юрий Кончакович или Роман Кзич. Здесь же можно найти упоминания о людях, живущих как бы на грани русского и половецкого миров: купцах, посредниках и проводниках. И все же главный барьер оказывается так и не преодоленным: вплоть до татаро-монгольского нашествия половецкая знать и весь народ в целом не принимают крещение. Христианские имена кочевых князей,

Кстати говоря, эта же конфессиональная пропасть,

Мы знаем всего лишь один-единственный случай, когда овдовевшая русская княгиня убегает в степь и становится женой половецкого князя Башкорда. Замечательно, что она при этом не теряет связи не только со своим сыном от первого брака, но и с братом первого мужа, — Башкорд действует на их стороне во внутридинастическом конфликте Рюриковичей. Летописец, воспринимавший этот союз как брак, ничего не сообщает о том, как разрешилась в данном случае проблема религиозной принадлежности, но вся ситуация складывалась, как кажется, весьма счастливо и выгодно для заинтересованных участников. Характерно, однако, что этот, казалось бы, благополучный опыт не создал никакого прецедента, не задал решительно никакой традиции.

Половцы становятся христианами лишь перед лицом смертельной опасности, да и то массовое их обращение начинается лишь в ту пору, когда тесная связь с Русью уже утрачена. Русско-половецкие браки при татаро-монголах стремительно теряют свою актуальность, и в середине XIII века эпоха тесного взаимодействия Руси с этими кочевниками была, в сущности, закончена. В это время кардинально меняется и вся картина международных контактов Руси, но это уже предмет для отдельного рассказа.