Курс

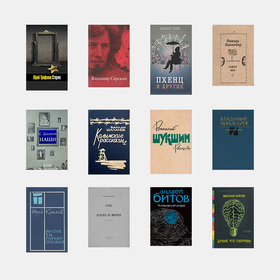

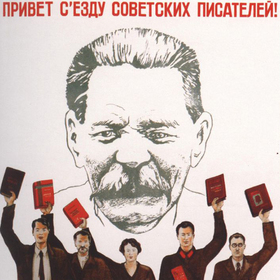

Идиш: язык и литература

- 4 лекции

- 3 материала

Лекции переводчика Валерия Дымшица о литературе, которую создали евреи Российской империи и которая дала много имен, важных для всей мировой культуры, а также тест на языковую интуицию и звучащий идиш в песнях современных исполнителей

Курс был опубликован 30 апреля 2020 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год

Если у вас уже есть подписка, нажмите