Несоветская философия в СССР (18+)

- 6 лекций

- 21 материал

Александр Архангельский* о том, как за железным занавесом появились свободные мыслители

Александр Архангельский* о том, как за железным занавесом появились свободные мыслители

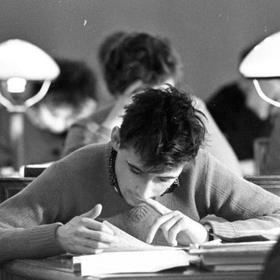

Итак, в конце 1940-х годов существуют условия для того, чтобы советская философия вновь самозародилась после смерти. Но нужен и второй шаг. Мало того, что в одном месте в одно время собрались десятка полтора выдающихся молодых людей, — нужно, чтобы эти люди успели в определенный, довольно короткий отрезок времени накопить силы. Талант должен дозреть — и возникает важный вопрос, где дозревать этому таланту. Карьера будущих советских философов снова начинает развиваться в самом неподходящем месте.

В 1958 году Советский Союз и весь конгломерат коммунистических партий создали в Праге журнал «Проблемы мира и социализма». Название, казалось бы, не настраивает на философский лад и не обещает ничего гуманитарного — а обещает начетничество, марксоидную жвачку. Этого там было полно — но было и нечто другое.

В этом журнале можно было все. Так бывает: партийный орган, создан для начетничества, но никто не мешает в нем читать и запрещенные книжки тоже. В пражской редакции есть шкаф — и в этом шкафу со спецдопуском находится вся запрещенная в Советском Союзе литература. Сидя в Праге и работая в «Проблемах мира и социализма», Юрий Карякин пишет свою книгу о Достоевском и через Достоевского выкарабкивается из марксизма, открывая для себя иные гуманитарные горизонты. Борис Грушин, работая в Праге, продолжает руководить социологическим институтом, который он создал, работая в «Комсомольской правде».

Современному человеку трудно такое понять: первый социологический институт в СССР был создан в массовой молодежной газете «Комсомольская правда». И это тоже произошло благодаря случайности. Бориса Грушина никуда не брали, характер у него, как у большинства выпускников этого факультета, был скверный, лаялся он со всеми страшно — и в конце концов ему пришлось пойти работать в отдел писем «Комсомольской правды». Отдел писем массовой газеты в эту пору — это мешки с письмами, открытками, записками: Ваня пишет о том, как Маня его разлюбила, а Дуся пишет про то, как Муся не хочет с ней разговаривать. Но среди этой ахинеи попадаются и серьезные вещи. Разбирая эти письма, Грушин нападает на невероятно точную и тонкую мысль: он вдруг замечает, что эти Мани, Дуси, Вани, Вовы пишут об одном и том же, хотя живут в разных городах,

Методом тыка Борис Грушин угадывает невероятно важное явление: он создает теорию массового сознания. То, что сегодня для нас вещь очевидная, тогда было невероятным открытием. И когда он приходит к этому выводу, он выбивает у своего руководства право создать институт, который будет заниматься исследованием общественного мнения и общественного сознания. Сегодня эти первые пробные социологические исследования опубликованы. Это очень серьезная работа. Там исследуется отношение молодежи к деньгам, к свободному времени. И это начало 1960-х годов, в 1960 году создан Институт общественного мнения.

При этом интересы Грушина полностью вписываются в интересы его западных сверстников. Новые советские философы — сверстники (в одном случае — чуть более старшие, в другом — чуть более младшие) поколения молодых социологов и философов западного мира: это поколение Хабермаса, Хоркхаймера, Бодрийяра. И между прочим, на Западе это поколение тоже выходило из множества тупиков. Достаточно напомнить, что Хабермас был членом Гитлерюгенда — это ничем не лучше, нежели быть членом молодежной комсомольской организации и участвовать в собраниях, где разоблачают врагов народа. Это одинаковые тупики, и из этих тупиков, не сговариваясь, на Западе и на Востоке начинают выходить люди одинаково одаренные. И они странным образом приходят к схожим идеям: вот эта социальная мысль, на базе которой объединяются несовместимые школы, невероятно важна и невероятно характерна для этого поколения.

Попав в Прагу, в этот дворец коммунистической пропаганды, Мераб Мамардашвили занимается тем, чем должен заниматься философ, строящий свою жизнь с нуля. Он учит языки. Это не сегодняшняя жизнь, где без языков никто не обходится и где любая заботливая мама первым делом долбит сына по башке, чтобы он учил-учил-учил языки-языки-языки. Советский человек языков не знает. Мамардашвили их учит с нуля. Он выписывает все выходящие книги западных философов и внедряется в них. Он первым начинает заниматься Сартром — и знакомится с Сартром.

В эту странную редакцию заезжают и экзистенциалисты, и Пазолини — это вообще другой мир. Под колпаком выстроен еще один колпак, защищающий от колпака. Трудно себе представить, но это так. За железным занавесом выстроен маленький дворец. Может быть, это похоже на тот странный сказочный мир, куда стремится Буратино, прорывая носом нарисованный очаг: прорывается рисунок, люди проникают туда, а там оказывается совершенно другой мир.

В этой редакции люди абсолютно свободно обсуждают все современные проблемы. Они готовятся к тому левому развороту, который европейские интеллектуалы предпримут в 1968 году. Задолго до 1968-го они знают всех тех, на ком будут взрастать поколения Сорбонны, Берлина, Лондона, Манчестера, Канады, Америки. Они перерастают Герберта Маркузе Герберт Маркузе (1898–1979) — немецкий и американский философ и социолог, представитель неомарксистской Франкфуртской школы. Изучал и критиковал советскую пропаганду и марксизм-ленинизм. — с ним Мамардашвили, между прочим, тоже встречался. Советскому человеку это представить невозможно. Это другой мир — и они в этом мире оказались.

Более того, работа в «Проблемах социализма и мира» — это более легкий выезд за пределы социалистических стран. Это

В

Более того, если мы посмотрим на то, как развиваются отношения сотрудников «Проблем мира и социализма» с Румянцевым в последующие годы, то увидим еще более невероятные вещи. Румянцев становится главным редактором газеты «Правда», то есть главной советской газеты, главного органа Коммунистической партии Советского Союза. Он берет на работу Юрия Карякина, уже переросшего свой марксизм. Карякин дружит с Александром Исаевичем Солженицыным. Солженицын поручает Карякину хранить рукопись романа «В круге первом» «В круге первом» — роман Александра Солженицына, рассказывающий о работе «шарашки» — спецтюрьмы, где работали заключенные-инженеры. Был написан в 1955–1958 годах. В 1965 году был конфискован КГБ. — и Карякин ее прячет в сейфе главного редактора газеты «Правда» Румянцева.

Это почти детективные сюжеты, это то, как советская жизнь вдруг начинает идти порами, и в эти поры можно спрятаться, а потом прорасти

Более того, Румянцев после того, как его убирают с поста главного редактора газеты «Правда», создает Институт конкретных социологических исследований. Слово «конкретные» в названии — это такая отговорка: «Не бойтесь: мы конкретно, мы не вообще, не философски, мы конкретно изучаем конкретные проблемы и никуда дальше не лезем». Однако Румянцев в этот институт берет того же Леваду, того же Грушина (из «Комсомольской правды» — уже в академическую среду). Он позволяет Леваде создать на базе этого института центр изучения уже не общественного мнения, а больших социологических процессов — и там формируется ядро будущего постсоветского ВЦИОМа, или, как его потом называют, «Левада-центра» (признан иностранным агентом). Там работает молодой Лев Гудков (признан иностранным агентом), там начинает прорастать следующее поколение. То есть, пройдя свою часть пути, студенты 1947 года дают следующему поколению шанс реализоваться в жестких советских рамках.

В середине 1960-х годов коммунистическая власть приняла решение, о котором, может быть, потом и пожалела. Начинает возникать череда академических институтов, которые занимаются гуманитарными проблемами. Разумеется, партия не то чтобы сознательно решила создавать очаги свободной мысли, но, как это часто в истории бывает, замысел один, а результат другой.

Самым знаменитым среди прочих институтов был ИМЭМО, Институт мировой экономики и международных отношений. Чуть позже возник Институт США и Канады, который пробил для себя Георгий Арбатов. А в центре Москвы, в Колпачном переулке, открывается названный скучнее не придумаешь Институт международного рабочего движения, ИМРД.

В ИМРД, разумеется, занимаются классовой борьбой, современными конфликтами в мире капитала. Но среди прочего, а может быть, и в первую очередь в этом институте работают не над проблемами мирового рабочего движения, а над проблемами современной западной философии, современного западного театра, даже над проблемой Вудстокского фестиваля «Вудсток» — рок-фестиваль, прошедший в 1969 году в штате Нью-Йорк. «Вудсток» собрал около 400 тысяч человек и стал символом эры хиппи и начала сексуальной революции.. Причем работают люди, никакого отношения к мировому рабочему движению не имеющие. Это все тот же Мераб Мамардашвили, это будущий театральный критик Виталий Вульф, это чуть более молодой философ-постмарксист Эрих Соловьев, это выдающийся историк западной философии Пиама Гайденко. Это Юрий Николаевич Давыдов, который, будучи совсем молодым философом, уже прогремел не только на весь Советский Союз, но и на всю Европу.

В Институте мирового рабочего движения занимаются чем угодно, только не мировым рабочим движением, и занимаются люди, которые думают о чем угодно, только не о судьбе пролетариата. Более того, там нет никакой дисциплины. Юрий Карякин, который, естественно, попал туда, как и все студенты 1947 года (они все друг друга тянули), однажды сказал директору института, что идет на рекорд: он четыре года не был в институте — и не собирается появляться впредь; то есть даже по тем условным рабочим дням, которые в институте существовали, он отказывался там заседать и занимался чем угодно.

Другие приходили, но в основном зачем? Как все созданные ЦК КПСС институты, этот имел свободную подписку на все западные газеты. В спецхране, который был, в общем, открыт для всех сотрудников, можно было читать The New York Times, можно было читать Le Monde, можно было читать Frankfurter Allgemeine Zeitung — то есть быть в курсе и политических событий, и интеллектуальных споров. В мире, где правил телевизор, можно было знать все, что в ту же самую минуту пишут, думают, говорят в свободном или относительно свободном мире. Более того, можно было выезжать, сотрудникам института были открыты пути на Запад. В том числе и в 1968 году, когда развернулись события вокруг Сорбонны Майские события 1968 года — социальный кризис во Франции, начавшийся со студенческих демонстраций, переросший в бессрочную забастовку и закончившийся отставкой президента Шарля де Голля., часть сотрудников отправилась туда.

Удивительны судьбы людей, которые этим институтом руководили, которые в нем служили. Например, директором этого института оказался человек, которого все называли Тимур Тимофеевич Тимофеев или по прозвищу ТТТ. ТТТ на самом деле был никакой не Тимур Тимофеев, а Тим Райан: свою ирландскую фамилию ему пришлось поменять в 1956 году, когда его направили в командировку на Би-би-си — там могли возникнуть излишние вопросы. Фамилия Райан досталась ему от отца Фрэнсис Ксавье Уолдрон, более известный под псевдонимами Юджин Деннис и Тим Райан (1905–1961), — генеральный секретарь, а затем председатель Коммунистической партии США. В США подвергался преследованиям, в 1929–1935 годах скрывался от них в Советском Союзе., генерального секретаря Коммунистической партии США, который был ирландцем по происхождению. Отцу Тимура Тимофеева тоже пришлось сменить фамилию, когда в США он перешел на нелегальное положение. С сыном они не виделись — как и многие дети лидеров коммунистических партий, тот учился и жил в Советском Союзе.

Разумеется, людям такого типа и склада в силу их биографической принадлежности к большой коммунистической игре было позволено больше, чем остальным. И Тимур Тимофеев этим охотно пользовался. Например, во время одной из поездок в Соединенные Штаты Хрущев взял его с собой и познакомил с его собственным отцом. Тимур Тимофеев поехал туда в качестве переводчика, и во время

Это не очень сентиментальная история. У всяких историй с таким сентиментальным налетом есть оборотная сторона. Тот же Тимур Тимофеев прекрасно отдавал себе отчет, что институт существует так вольготно потому, что обеспечивает политикам решение необходимых задач. Например, Мераба Мамардашвили там держали для того, чтобы он был каналом связи с еврокоммунистами, которые были чуть-чуть более левыми, чем любил Советский Союз, но связь с которыми нужно было поддерживать. Вдобавок именно этот Институт мирового рабочего движения, такой либеральный, такой вольный, обеспечивал заключения по запросу КГБ на дела диссидентов-интеллектуалов. И на основе этих заключений выносились приговоры. Так что не все так просто.

Однако эту вольницу не вычеркнуть из истории. Тот самый Тимур Тимофеев мыслил, разумеется, как человек, биографически причастный к иному миру, мыслил жизнь иначе, чем это было принято у людей, выросших под колпаком. Другой пример: в этом институте работал выдающийся марксистский эстетик Карл Кантор. Карл Кантор был выходцем из Аргентины, его отец Моисей Кантор успел стать профессором в Буэнос-Айресе и затем перебрался в Советский Союз, ему помогал не кто иной, как Вернадский. И понятно, что какими бы ни были воззрения этих людей, все равно их представление о жизни было иное, чем предписывала система. В системе обнаруживались анклавы, в которых могла — пусть деформированная, пусть ограниченная, — но развиваться свободная мысль на иных основаниях, чем вокруг.

Там были люди с иным опытом жизни, с иным взглядом на жизнь. Там были люди, которые мыслили себя наравне со своими сверстниками Делёзом, Бодрийяром, люди, которые изучали Хабермаса не в газетных пересказах, а как читатели, как люди, способные разговаривать с ним на одном языке. Пиама Гайденко и Эрих Соловьев были поклонниками Хайдеггера, а Мамардашвили его на дух не переносил.

В 1966 году в Москве проходил процесс по делу Синявского и Даниэля Процесс Синявского и Даниэля — суд по делу об «антисоветской агитации и пропаганде» над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, издававшими свои произведения на Западе под псведонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Даниэль был приговорен к 5 годам лагерей, а Синявский — к 7 годам колонии строгого режима. Приговор вызвал протесты деятелей культуры, которые во многом стали основой будущего диссидентского движения. — и тут же, в центре Москвы, в те же самые дни шли споры о том, хорош ли Хабермас и стоит ли изучать Хайдеггера, не мнимая ли он величина. Причем споры не на жизнь, а на смерть, с криками, топаньем ногами, с издевательскими шуточками. Люди всерьез говорили о том, о чем говорил весь интеллектуальный мир за пределами Советского Союза.

В этом же институте был Самарий Великовский. Любой читатель французской литературы ХХ века знает это имя по предисловиям и по интерпретациям. И разумеется, подрастала молодая поросль, рядом были аспиранты, которые, в отличие от людей 1947 года, воспринимали эту атмосферу не как чудо, а как нечто закономерное.

Один из младших коллег Мамардашвили спросит его, делясь со старшим товарищем своими моральными мучениями: «Ну как же так? Я презираю Коммунистическую партию. Но если я в нее не вступлю, у меня не будет карьеры и даже простого существования в рамках философского проекта». Мамардашвили не понял, о чем речь: «Ты, когда садишься в трамвай, — спросил он своего молодого коллегу, — покупаешь билет?» Это вполне циничное, вполне прагматичное и вполне равнодушное отношение к проблемам участия в делах безбожной власти. Но это отношение людей 1947 года. Люди следующего поколения относились к этому иначе, но их моральные вопросы не возникли бы, если бы люди 1947 года не прошли свою часть пути и не сняли часть проблем, с которыми они столкнулись, когда вступали на эту дорогу.

Поколение 1947 года было сосредоточено прежде всего на тех философских проблемах, которые имели выход в социальную реальность. Они и развлекались-то соответствующим образом: как и все шестидесятники, они увязывали шутки по поводу своих философских занятий с осмыслением общественных процессов, происходивших вокруг. Я процитирую домашнее шуточное стихотворение, которое сочинил философ Эрих Соловьев, работавший в Институте международного рабочего движения, а до этого, конечно, учившийся на философском факультете и профессионально занимавшийся философией Хайдеггера вместе с Пиамой Гайденко. В капустниках, на которые были так щедры люди этого поколения, исполнялись его песни. В одной из них он так описывал ИМРД:

Как-то раз, против совести греша,

Я попал на совещанье ВПШ ВПШ — Высшая партийная школа КПСС..

Думал встретить там матерых старичков,

Составителей ядреных ярлычков.

А там ребята румяные и левые,

Все больше Гарики, Арнольды и Глебы.

А в глазах у них — Тольятти и Торрес

И здоровый сексуальный интерес.

Так и быть, исповедуюсь тебе.

Меня раз пригласили в КГБ.

Ну я, конечно, одеваюсь и лечу.

Уж к матерому, считаю, сычу.

А там ребятки румяные и левые,

Все больше Гарики, Арнольды и Глебы.

А в глазах у них — Тольятти и Торрес

И здоровый сексуальный интерес.

Пропустим значительный кусок этой шутливой песенки, читаем финал:

Погодите веселиться без причин.

Еще мальчики вырастут в мужчин.

Потихонечку почистят своих,

И будет съезд победителей «Съезд победителей» — XVII съезд ВКП (б). Также известен как «Съезд расстрелянных»: более половины его участников было позже репрессировано во время Большого террора. у их.

Все одинаково румяные и левые,

Все одинаково Арнольды и Глебы.

Их портретами развесят по Москве

С самым левым и румяным во главе.

Вот на это они настраивались. Они ожидали, что история всегда будет предоставлять все новые и новые шансы, что всегда будут находиться все новые и новые анклавы и как начала жизнь складываться вопреки сталинскому террору, так и будет она складываться до конца. Не

Может быть, более настороженно и более грустно смотрели на перспективу представители следующего поколения, занимавшиеся другой проблематикой, не социальной, а метафизической.

Люди, занимавшиеся метафизическими проблемами, точно так же в начале своего пути оказывались в боковых ответвлениях советской истории, в тех отделах, в тех структурах, которые не вписываются в общий ряд. И более того, если понимать, что происходит в этот самый момент в стране, и сравнивать с тем, что происходит в этих редакциях, отделах, институтах, то непонятно, как это вообще возможно.

Вот пример. В начале 1960-х годов в редакции Философской энциклопедии случайным образом собираются выпускники кто филфака, кто философского факультета — и работают в обычном советском издательстве. Главный редактор Философской энциклопедии, как и положено, академик и бывший чекист Константинов: казалось бы, все железобетонно, все под контролем, все просматривается насквозь. Но если современный читатель возьмет в руки эту Философскую энциклопедию, выходившую в 1960-е годы, и начнет листать ее статья за статьей, он перестанет понимать, на каком свете он находится.

Примерно с середины этой энциклопедии, примерно с третьего тома все чаще, а к пятому тому просто сплошняком начинают появляться статьи, которые советская цензура не имела права пропускать и тем не менее пропускала. Это невозможно понять. Там появляются статьи о всех ключевых философах-идеалистах, о всех христианских мыслителях. Если бы поколению 1947 года в тот момент, когда они поступали на философское отделение,

Тем не менее это было, потому что вот эти молодые редакторы, пришедшие работать в советскую железобетонную редакцию, начали искать обходные пути, для того чтобы поговорить о том, что волновало их. А их волновала метафизическая проблематика. И как всегда, возникают работники на ниве просвещения, к ним приходят неформальные лидеры поколения.

Лидером следующего поколения стал Сергей Сергеевич Аверинцев, молодой филолог-классик, переводчик, человек пока еще сам нерелигиозный. Те статьи, о которых мы сейчас говорим, были написаны Аверинцевым задолго до его крещения. Но он принадлежит по праву рождения к другому слою и типу людей. Аверинцев был очень поздним ребенком, он родился в 1937 году, но его родители успели до революции поработать на биологической станции в Неаполе, и это совершенно иной коленкор. Отец его родился в 1875 году, и эта связь с дореволюционным миром была не натужной, не вычитанной из книжек, она была воспринята с молоком матери.

Более того, люди, прошедшие эту школу, иначе смотрели и на историю, в том числе на советскую. Аверинцев позже будет вспоминать о том, как мать, узнав о решении Хрущева о передаче Крыма в управление Украине, сказала: «Зря он это делает. Когда Советский Союз развалится, будут проблемы». Нормальный советский человек не мыслил о том, что Советский Союз может развалиться, и Хрущев никогда не мог себе представить, что это может случиться, просто исключалась такая возможность. Люди, прошедшие иной путь, смотрели на ход исторических событий иначе.

Более того, будучи еще подростком, Аверинцев очертил мелом круг вокруг своей комнаты в коммунальной квартире и сказал: «Здесь заканчивается граница моего мира, и живу здесь я». То есть человек с подросткового возраста начинает выстраивать свой мир как отдельный от мира той тотальной идеологии, в которую помещен нормальный советский человек.

Он в очень молодом возрасте, когда люди только-только приближаются к высокой профессиональной форме, заявляет о себе и начинает писать эти самые статьи для Философской энциклопедии, которые,

Все это стало возможно, потому что люди отказались подчиняться простому жизненному правилу: плетью обуха не перешибешь. Они попробовали — и перешибли. Как они действовали? Например, они отсылали членам редколлегии верстку, исчирканную до умопомрачения — так, чтобы невозможно было ничего разобрать, чтобы было видно, что они, редакторы, правили текст до изнеможения, что все идеологически неверное из текста убрано. И члены редколлегии, видя такую хорошую, правильную, грамотную идеологическую работу, пропускали эти статьи, не вчитываясь.

Был еще один замечательный прием. Статьи можно было писать двум авторам: один писал основную часть, другой дописывал кусочек, ставились две фамилии — под основной частью и под дописанным кусочком. Например, к статье Аверинцева попросили дописать кусочек директора Института научного атеизма по фамилии Курочкин. Курочкин свою маленькую часть, довесочек, подписал. Из верстки вымарали фамилию Аверинцева — и отправили членам редколлегии все целиком за подписью Курочкина. Какие тут могут быть возражения? Курочкин есть Курочкин. И эта скандальная статья о христианстве, написанная Аверинцевым изнутри христианского сознания, вышла в свет.

Они отказывались бояться. Они отказывались считаться с обстоятельствами. И вдруг оказывалось, что время отступает перед молодой волей. И так происходило постоянно.

Но тут случилась еще одна вещь, которую очень тяжело объяснить, если твердо стоять на марксистских позициях, что все обусловлено, все детерминировано. Иначе как чудом объяснить это невозможно. ЦК ВЛКСМ учредил премию Ленинского комсомола для молодых деятелей культуры, искусства и науки. Ну, с деятелями литературы и искусства было все просто — а вот с молодыми учеными была напряженка, особенно с гуманитариями, потому что в Советском Союзе, вообще говоря, ученые дебютировали очень поздно. Людей, попадавших под возрастные критерии, было раз-два и обчелся. А Аверинцев только что защитил диссертацию о безопасном с идеологической точки зрения Плутархе. И эта диссертация, написанная на высочайшем научном академическом уровне, получила в 1967 году премию Ленинского комсомола.

В этой странной смещенной позднесоветской системе наличие такой премии было охранной грамотой. Недаром Солженицын так боролся за Ленинскую премию: он ее не получил, но если бы получил, то, конечно, дольше просуществовал бы в рамках советской системы. Ленинская премия или премия Ленинского комсомола как бы выводили награжденного из общего ряда и требовали применения к нему особых правил, до определенной черты, до определенного предела, но все же защищали его.

Аверинцев — автор богословских статей Философской энциклопедии, недопустимых с точки зрения официальной идеологии, — был в 1967 году уже лауреатом премии Ленинского комсомола. И возникала шизофреническая ситуация внутри системы: с одной стороны, это нельзя печатать, а с другой стороны, его, конкретного Аверинцева, невозможно запрещать. И, выруливая в этой системе, люди реализовывали свой философский, литературный и иной потенциал.

Но не все коту Масленица. Случился 1968 год, танки в Праге Операция «Дунай» — ввод войск Советского Союза и других стран Варшавского договора в Чехословакию. Стал реакцией на Пражскую весну — реформы начала 1968 года, проводившиеся первым секретарем ЦК Компартии Чехии Александром Дубчеком. Привел к столкновениям с протестующими, человеческим жертвам, сворачиванию реформ и массовой эмиграции.. Первым пал бастион журнала «Проблемы мира и социализма», редакция которого тоже находилась в Праге, потому что несколько его сотрудников, включая молодого Владимира Лукина, написали письма протеста. Как люди своего поколения, они писали письма протеста не в западные издания, а в ЦК КПСС, то есть на тех, кто отдавал приказ, они жаловались тем, кто отдавал этот приказ. Но тем не менее решения были довольно серьезные. Лукину было приказано собраться за 24 часа, и самолетом с военного аэродрома его отправили в Советский Союз. Когда Лукин летел, он не знал, что его ждет после приземления — то ли арест, то ли просто уволят. Но на взлетной полосе его встречал куратор и покровитель, работавший в ЦК КПСС, Анатолий Сергеевич Черняев (вообще, этому человеку многие обязаны); встретив Лукина, Черняев забрал его с собой и увез.

В 1972 году начался разгром Института конкретных социальных исследований, который создавался Румянцевым и где работал Левада. Левадовцы даже вели дневник уничтожения: они рисовали карикатуры — и эти карикатуры сохранились, — как убывает один сотрудник за другим. Их выдавливали из отдела одного за другим, и отдел был разгромлен. Больше этого анклава не было.

В Институте мирового рабочего движения тоже стало работать гораздо сложнее. Мамардашвили ненадолго оказался заместителем главного редактора журнала «Вопросы философии». Обрадованный, он начал писать письма своим западным современникам, тому же Хабермасу, тому же Сартру, предлагая им писать статьи для советского журнала. Но недолго это продолжалось — его довольно быстро выгнали и оттуда.

Постепенно удавка начала сжиматься. Эмигрировал Александр Зиновьев, который судьбе степенного советского логика (а логика — наука довольно безопасная) предпочел судьбу опального философствующего писателя, писателя, создавшего роман «Зияющие высоты», — и его заставили эмигрировать. Круг начинает распадаться.

В середине 1970-х послевоенное философское поколение достигло зрелости. Это тот самый период, когда можно и нужно предъявить миру и коллегам то, что ты наработал, ту сумму идей, с которой ты надеешься войти в историю философии. Они все были амбициозными — на меньшее, чем войти в историю, они не соглашались. Некоторые считали, что они в этой истории вообще все переделают. И в это самое время их начинают лишать площадок, на которых они могли себя обществу предъявить.

Тем не менее возникает, может быть, последний анклав в их жизни — это Институт психологии Академии наук. На работу туда большинство не брали, но там возникла как минимум лекционная площадка, где можно было поговорить с образованным сословием о том, что ты, философ, психолог, наработал за все эти годы, с какой идеологией, с какой методологией ты выходишь к городу и миру.

Пожалуй, проще всех предъявить результаты проделанной работы было тем из послевоенных философов, кто пошел в психологию и социологию. Психологами, педагогами выдающегося масштаба стали как минимум двое — это Василий Давыдов и Эвальд Ильенков.

Разработки Давыдова лягут в основу целой педагогической модели Эльконина — Давыдова, на основе этой модели в 1990-е годы будут разрабатываться новые школьные программы. Если чуть-чуть упростить, схематизировать, то основная идея эльконинской и давыдовской школы заключается в том, чтобы вытащить из чересчур социализованного ученика его спящее «я», не разрушив при этом его союза, контакта с миром.

Рядом находится практика, может быть, единственного из всех философов поколения 1947 года, кто сохранил незыблемую верность марксизму, Эвальда Ильенкова. Эвальд Ильенков вообще удивительная фигура. Книжки его перечитывать сегодня довольно трудно, потому что попытки сохранить верность марксизму в то самое время, как марксизм догматизируется, — это довольно тяжелые попытки. Это еще тяжелее, чем пробиться к марксизму, когда тебя к нему не пускают. Одно дело — пробуриваться сквозь толщу социального сопротивления, а другое дело — считать живыми те идеи, которые для большинства умерли. Но то, как в своей жизненной и педагогической практике реализовывал свои марксистские воззрения Эвальд Ильенков, заслуживает внимания.

Ильенков так же, как и Давыдов, так же, как и Зинченко Владимир Зинченко (1931–2014) — психолог, один из создателей российской инженерной психологии и эргономики., стоял на том, что личность подавляется классовыми отношениями, что человек и при капитализме, и при социализме оказывается живым придатком машины в широком смысле слова. Он не обязательно стоит за станком, но он механизирован, общество сводит его к частичности, описывает человеческую личность через функцию. Человек — это не то, что он из себя представляет, а та социальная функция, которую он может предъявить городу и миру.

В своих книжках, может быть, Ильенков этот путь от функции к целому не нашел, а в практике — несомненно. Он взял группу слепоглухонемых школьников и попытался сделать то, что социальная практика до сих пор отрицала, — превратить их в полноценных участников научной жизни. Эти талантливые школьники, которых он вел, поступили на психфак МГУ и окончили его. Он взял детей из Загорского интерната и нескольким людям подарил иную судьбу — то, чего у них не было бы ни при каких других обстоятельствах. Это стало делом его жизни. Хотя судьба его складывалась трагически. Найдя себя как педагога и не найдя себя как философа, разочаровавшись, видимо, в том, что он исповедовал, в конечном счете Эвальд Ильенков покончил собой.

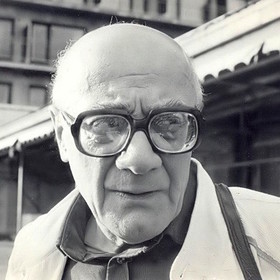

Иная история связана с Мерабом Мамардашвили, который, наверное, все-таки самый крупный философ, если чуть более узко понимать профессию философа. Он пишет, прямо скажем, темно и вяло, книжки его читать — не большое удовольствие. Исключение, может быть, когда он пишет в соавторстве, в частности книгу «Символ и сознание» со своим другом Александром Пятигорским. Но в целом его письменные работы — не главное, что он создал. Главное, что он создал, — это язык устного философствования, язык размышления.

Советский философ, даже умный советский философ, — это все-таки догматик и начетчик, это человек, который сообщает вам готовый вывод, он даже интонационно ввинчивает вам в мозги мысль, которую он уже заранее придумал. Мераб Мамардашвили учил размышлять вслух, не имея готового ответа о предмете своего размышления.

Он читал публичные лекции, лекции в Институте философии, в Тбилисском государственном университете (часть его жизни прошла в Тбилиси) и в Институте психологии. В частности, цикл, посвященный Декарту, был прочитан им в Москве, а цикл, посвященный Канту, — в Тбилиси. Это были не историко-философские лекции — они только выдавали себя за историко-философские. Это было классическое картезианское размышление — то есть попытка рефлексии любого понятия, выстраивания его и связи с философскими школами современности.

В частности, он сомкнул своего любимого Сартра (любимого оппонента — он ни в чем с ним не согласен) со своим не менее любимым оппонентом Декартом. Казалось бы, что общего между абсолютным рационалистом и абсолютным иррационалистом? Мамардашвили брал знаменитую статью Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм», сообщавшую человечеству о том, что бог умер, и связывал это с декартовской прямой «Я мыслю, следовательно, существую». В этой формуле он менял вроде бы нечто незначительное, а на самом деле главное — «Я мыслю». Что значит мыслить? Мыслить — значит, ставить себя на один уровень с тем, кто порождает смыслы. Кто порождает смыслы? Бог. Я мыслю, следовательно, я выхожу на ту прямую, где меня встречает Бог. Выходя на ту прямую, где меня встречает Бог, я обретаю свое существование, я существую, я есть, я не случайная частица бытия, а нечто закономерное в этой беззаконной Вселенной. И это предмет его постоянных размышлений — попытка связать Декарта, слишком далекого, с Сартром, слишком близким. Сартр к этому времени уже окончательно сошел с катушек, стал маоистом. В этом качестве он уже был не очень интересен Мамардашвили, а вот в качестве человека, перевернувшего философские представления ХХ века, — несомненно.

И это то, над чем он размышлял, еще не зная, что самым, может быть, главным из того, что он сделает, будет не академическое философствование, а почти сократовское философское размышление об окружающей жизни. Он предъявит свой новый дар — дар философствующего публициста. Там он преодолеет свое косноязычие, свою зауму, он начнет изъясняться почти просто, так просто, что это превратит его в общего учителя нескольких поколений, в том числе и художников.

К примеру, во вгиковском фильме совсем молодого Сокурова все строится вокруг того, что таксист, потерявший смысл жизни, включает радио и там звучит голос Мамардашвили. И это включает этого таксиста, едущего сквозь ночь, в переживания о своей причастности к тайным основам бытия и восстанавливает его личность. Он начинает мыслить, то есть выходит на ту прямую, которая сопоставляет его, маленького и смертного, с вечным и бессмертным Богом, не умершим и не исчезнувшим никуда. И этот маленький таксист, следовательно, существует. Эта декартианская формула реализована в сюжете сокуровского фильма, который большинство не видело, поскольку он вгиковский, это короткометражка.

Что касается Георгия Щедровицкого, самого амбициозного из всего поколения 1947 года, то он первым попал под раздачу, его увольняли, исключали из партии. Он отказывался идти на компромисс, потому что, в отличие от своих коллег, слишком хорошо изнутри своей семейной истории представлял, чем заканчивается этот компромисс: он из высокопоставленной, связанной со спецслужбами научно-технической семьи, и он видел сам, что с человеком происходит, если он вступает на этот путь компромиссов.

Но ему и не нужно было никакое место работы, никакие «Проблемы мира и социализма», никакой ИМРД. Он мог работать где угодно. Его жизненная задача и его философия заключались в том, что нужно разобрать все существующие методы описания человека и мира и собрать их заново в другом порядке. Методология — то, на что он делал ставку, — позволяет решать любые задачи на любом месте на основе философского решения. Поэтому он мог работать в Институте дошкольного воспитания и писать методички о высаживании детей на горшок. Он мог работать в Спорткомитете и помогать выстраивать модели продвижения спортсменов к их олимпийским результатам. Он мог работать в Институте технической эстетики, пока его оттуда не выгнали за отказ осудить своего ученика-диссидента. Он мог работать где угодно, потому что его задача — выстроить такую модель научного описания мира, которая позволит этот мир менять и рационально им управлять.

Правда, в обертонах рассуждений Щедровицкого слышатся и некоторые страшноватые нотки: человек есть случайное проявление разума, если бы судьба мира пошла иначе, машина вполне могла бы заменить человека. Более того, он потом создаст своих последователей, методологов, будет вести семинары уже в конце 1980-х — начале 1990-х. Когда исполнится 10 лет методологическому движению, он выйдет на трибуну, посмотрит на толпу своих последователей и скажет, что неплохо было бы вас сжечь. Это та мысль, которая не нуждается в гуманности, она нуждается в эффективности. И вообще говоря, одним из создателей теории эффективности был Георгий Петрович Щедровицкий.

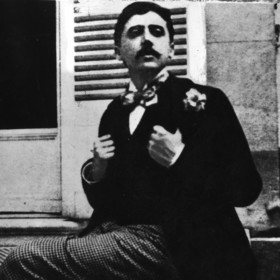

Из тех, кто реализовал себя в полной мере в некоем ином ракурсе, был, конечно, Александр Моисеевич Пятигорский. Начинавший как философ, продолживший как индолог, он в конечном счете реализовал себя как философский писатель. Вообще это очень в русской традиции: если мы посмотрим на великих русских философов той поры, когда еще традиция не прервалась, то лучшие из них — это не философы в западном смысле слова, не философы в том смысле, в каком философ Кант, а философы в том смысле, в каком философ Владимир Сергеевич Соловьев, в каком философ Бердяев, то есть писатели о мысли, писатели, для которых мысль является героем. Они в том смысле философы, в каком философ Пруст — кстати, любимый литератор и предмет постоянных размышлений Мамардашвили, философ, для которого время является героем (это позволяет ему менять структуру повествования). Недаром и Александр Зиновьев реализовал себя как блестящий логик, получивший все привилегии от советской власти, — любимец ЦК КПСС, пока он был логиком, и враг, как только он занялся философской литературой, но состоявшийся прежде всего как философский писатель и создатель антиутопий.

Повторяю, им пришлось предъявлять результаты проделанного, пройденного ими пути в тот самый момент, когда история попыталась закрыть перед ними шлагбаум.

Учреждение журнала «Вопросы философии» и открытие кафедры логики в МГУ

Умирает Иосиф Сталин. Никита Хрущев становится первым секретарем ЦК КПСС

В Праге создан международный ежемесячный журнал коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма»

При газете «Комсомольская правда» начал работать Институт общественного мнения

Леонид Брежнев становится первым секретарем ЦК КПСС; эпоха его правления получает название «брежневский застой»

Основан Институт международного рабочего движения АН СССР

Социальный кризис во Франции, начавшийся со студенческих выступлений

Операция «Дунай» — ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, положивший конец реформам Пражской весны

Михаил Горбачев становится Генеральным секретарем ЦК КПСС; эпоха его правления получает название «перестройка»

Проходят выборы в первую Государственную думу РФ, в которых побеждает партия Владимира Жириновского — Либерально-демократическая партия России

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости