Курс

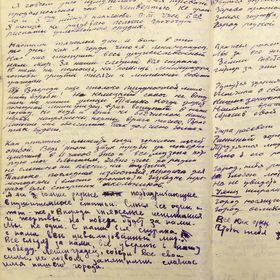

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

- 4 лекции

- 3 материала

Лекции о том, как изучают дневники и о чем нужно помнить, когда их читаешь, а также подборка очень красивых дневников, инструкция о том, как вести дневник самому, и игра с зашифрованными посланиями

Курс был опубликован 25 июня 2020 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 299 ₽ в месяц или 1999 ₽ в год

Если у вас уже есть подписка, нажмите