Дневник глазами литературоведа

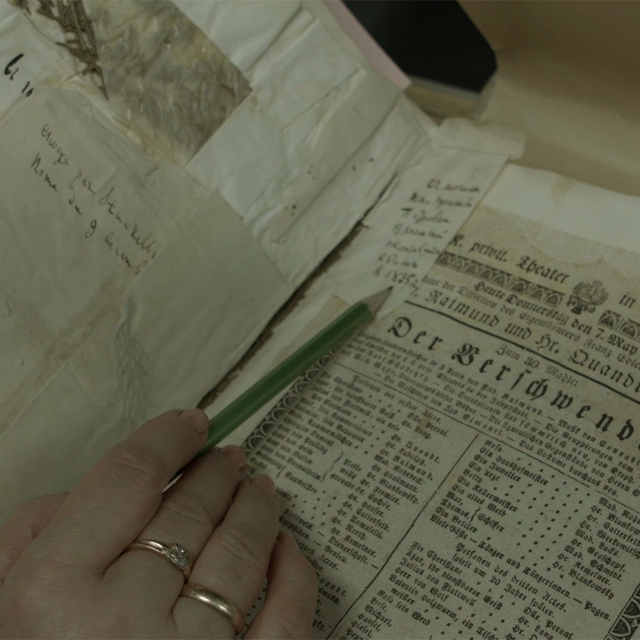

Любой источник личного происхождения — то есть документ, вышедший из‑под пера человека, а не официальной инстанции (это может быть письмо, дневник, любовная записка, мемуары, литературный альбом), — по-своему уникален. Уникальность эта обеспечивается тем, что в каждом таком тексте по-своему пересекаются как минимум три плоскости, в которых он находится. Первая плоскость — это малая сфера индивидуальной повседневной жизни, культуры, воспитания, то есть то, с чем человек входит в социальную жизнь. Вторая плоскость — это социальная жизнь, в которой человек реализует свои собственные данные, собственные потенции. И третья плоскость — культура эпохи в широком понимании. И естественно, в каждом случае эти три пласта складываются в уникальную картинку. Но отрывки из дневников императрицы Елизаветы Алексеевны уникальны в особенности, потому что к трем перечисленным сферам в них добавляется еще одна — сфера языка и письма как средства осмысления происходящего.

Императрица

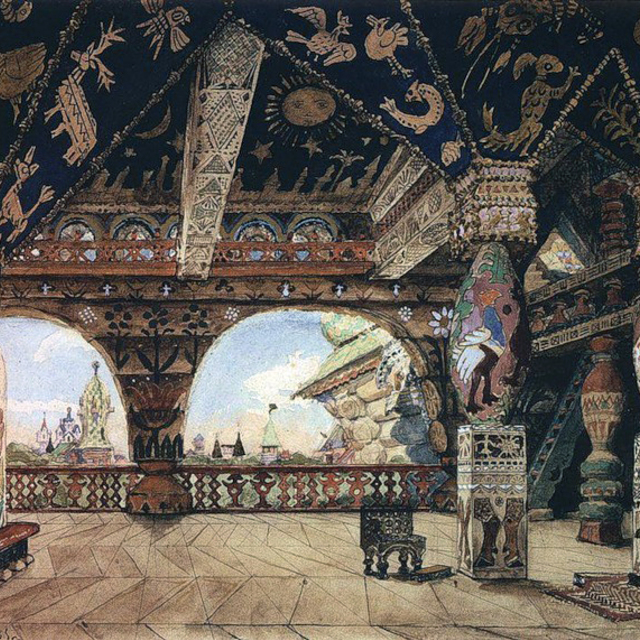

Елизавета Алексеевна Елизавета Алексеевна, урожденная Луиза Мария Августа Баденская (1779–1826) — дочь наследного принца Баденского, приехала в Петербург в 1792 году, когда ей было тринадцать лет, по приглашению Екатерины II. Через год она была обвенчана с великим князем Александром Павловичем. приехала в Россию очень молодой. В изучении русского языка она достигла значительных успехов и много читала по-русски. В том числе она наверняка читала и русскую сентиментальную прозу, прежде всего творения Карамзина и, конечно, повесть «Бедная Лиза», которая ей должна была быть особенно близка, хотя бы из-за имени главной героини. Разумеется, это не единственное ее чтение — но важно, что ее «литературная повседневность» была насыщена не только европейскими, но и русскими образцами.

По мемуарам, запискам, камер‑фурьерским журналам и прочим документам мы знаем, что в придворной жизни она всегда находилась на втором, если не на третьем плане. Фактически место царствующей императрицы успешно перехватила у нее свекровь, вдовствующая императрица Мария Федоровна, которой надлежало занимать место во втором ряду.

Видимо, в силу своего характера Елизавета Алексеевна — красавица и умница — была человеком, склонным к самоанализу и довольно замкнутым, весьма избирательно шла на контакт, и поэтому у нее был очень узкий круг общения: не будучи, так сказать, в фаворе у самой себя, она не могла стать точкой притяжения для окружающих. Да и фактически от нее мало что зависело: она могла назначить пенсию, и у нее были свои пенсионеры, но больших чинов и должностей она предоставить не могла, и поэтому к ней, как правило, не обращались с просьбами. Так что и в этом смысле она вела совершенно приватную жизнь.

Наконец, в эпоху ее детства и раннего отрочества ее родной баденский двор был наводнен французскими эмигрантами Французские роялисты, бежавшие из Франции после революции. 26 апреля 1802 года Наполеон объявил им амнистию., и она сохранила эту двойственную идентичность: с одной стороны, она была как бы изящной француженкой, а с другой — основательной немкой с отчетливой тягой ко всему русскому. На фоне космополитичного петербургского двора александровского времени она выглядела довольно странно, была не вполне на месте.

Взгляды

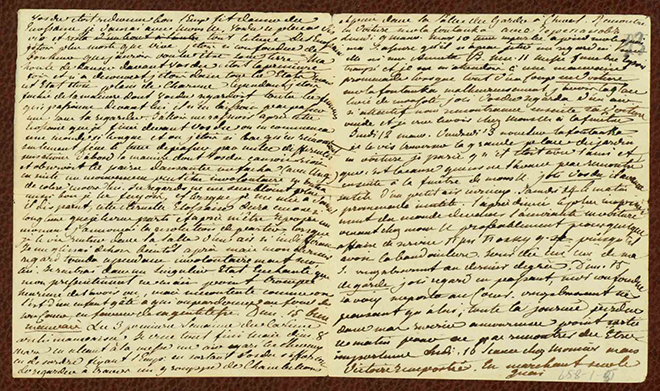

Сохранившиеся фрагменты ее потаенного, написанного по‑французски дневника рассказывают о еще не реализовавшейся любви: они фиксируют такие проявления взаимного интереса со стороны императрицы и Алексея Охотникова, которые людьми обычно, при более типичном развитии событий, просто игнорируются. Она же, не имея других способов выразить и принять почитание, уважение, любовь и восхищение, обращает внимание на то, что ей дано. А дано ей очень немногое: в сущности, только взгляды. Диапазон слов, которыми эти взгляды описываются, чрезвычайно любопытен. Иногда она пишет сверхкраткие фразы, состоящие, по сути, из одного сказуемого: «Увидел», «Не увидел», «Посмотрел», «Не посмотрел» — и так далее. А иногда нюансирует, но тоже очень сжато: «Украдкой посмотрела», «И все же два взгляда», «Пробежался глазами по женщинам, сидевшим в одном ряду со мною». Так она формирует свой собственный, чрезвычайно выразительный язык: лаконичный, точный и при этом глубоко эмоциональный, оставляющий впечатление практически художественное, хотя, разумеется, она не ставила перед собой никаких художественных задач. Для нее было важно другое — зафиксировать то удивительное, что с ней происходит, — рождение и развитие ее чувства.

Между этими строчками мы ощущаем невероятный накал эмоций, потому что, будучи привязанной глазами к одному и тому же предмету, Елизавета не могла полностью погрузиться в это наслаждение и игнорировать то, что происходило вокруг нее, — как часто делает обычный влюбленный человек в более штатных обстоятельствах. Она же ни на минуту не могла позволить себе забыть о том, что она императрица и на нее обращены взгляды огромного количества людей.

Это отсылает нас к литературной ситуации, описанной в одном из любимых романов самой Елизаветы, в романе госпожи де Лафайет «Принцесса

Клевская» «Принцесса Клевская» — самый знаменитый роман французской писательницы Мари Мадлен де Лафайет (1634–1693), анонимно опубликованный в 1678 году. Действие романа происходит во второй половине XVI века при дворе Генриха II Валуа,

в центре — незаконная любовь вымышленной героини принцессы Клевской и герцога Жака II Савойского. : его героиня, тоже влюбленная и знающая, что ее любят, совершенно парализована в своих действиях и в проявлениях своих чувств. Так и в дневнике Елизаветы за внешней бедностью действий таится колоссальное напряжение эмоций, которые не могут быть выплеснуты на их объект.

Детали

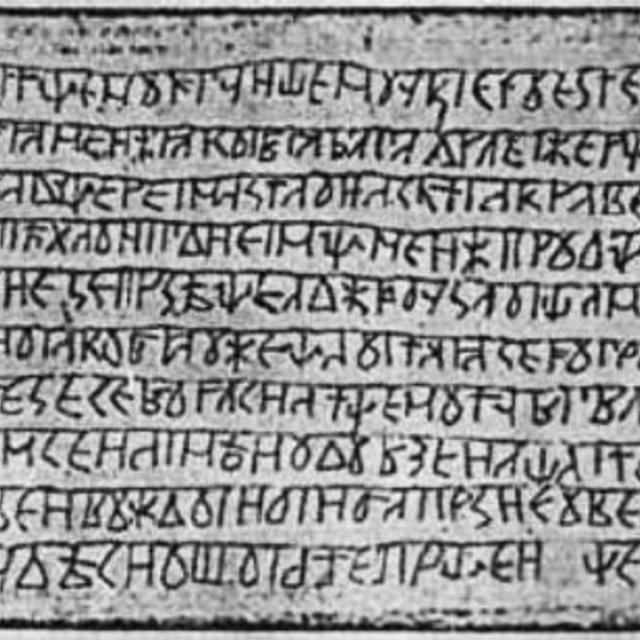

1824 год © facebook.com / State Historical Museum

Еще одна особенность этого дневника — сжатость пространства и немногочисленность предметов, которые попадают в поле зрения и описания. Мы видим почти маниакальную привязанность автора к некоторым вещам и точкам городского пространства — в первую очередь к тем, которые либо связаны с возможностью встречи с возлюбленным, либо напоминают об уже бывшей встрече. Это, например, его кавалергардская шляпа с белым плюмажем из страусовых перьев, которая вдруг мелькает где-то. Это звук колес его экипажа — по-видимому, изощренность ее слуха достигала уже такой степени, что она различала этот звук среди множества, казалось бы, точно таких же. Это окно, в которое она все время смотрит, надеясь увидеть там его — и зимой, когда стекло замерзает, дыханием оттаивает себе в нем андерсеновский, почти сказочный кружок. Это инициалы Охотникова, которые она вырезает на одном из деревьев в парке — как пушкинская Татьяна, несколько позже писавшая вензель «О. Е.» пальчиком на замерзшем стекле. Обе они — и Татьяна, и императрица — прибегают к естественному для эпохи способу выражения чувств: чертят инициалы возлюбленных.

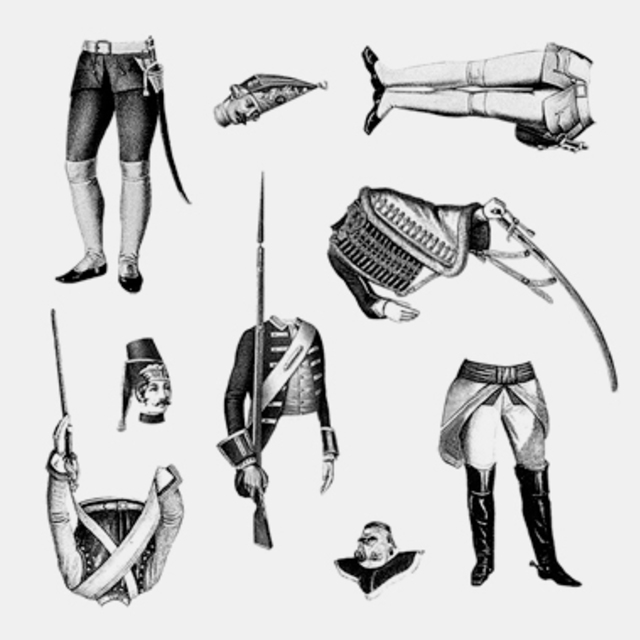

Кавалергарды

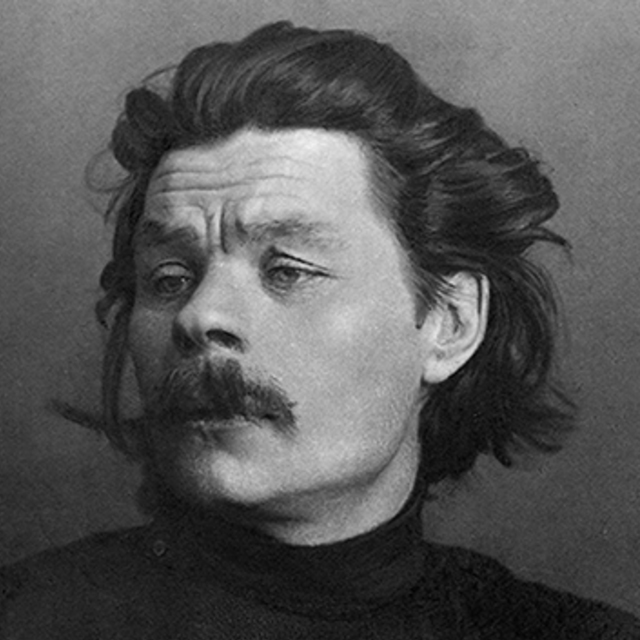

Жана Лорана Монье. 1807 год © Wikimedia Commons

В поле зрения Елизаветы попадают и те, которых она называет «бандой» или «шайкой»: это кавалергарды, приятели Охотникова. Кавалергарды этой поры вообще отличались странностями и склонностью к эпатажу, и друзья возлюбленного императрицы не были исключением: так, один из них валялся на скамейке в Летнем саду, когда она проходила мимо, другой спрыгивал с дерева.

Видимо, такое подчеркнуто эпатирующее мужское поведение было для нее одновременно и загадочным, и притягательным — тем более что император Александр Павлович был, напротив, человеком, в своем поведении чрезвычайно скованным. Елизавета Алексеевна так отчетливо замечает необычность поведения этих молодых мужчин, которые то и дело (нарочно, разумеется) попадаются ей на глаза, потому что в повседневном быту ее окружает что-то совершенно другое.

Недоговоренность

На неожиданный художественный эффект этого дневника работает и его неполная сохранность, отсутствие начала и конца: перед нами фрагмент, любимый жанр романтиков. Кроме того, в тексте практически ни один человек не назван по имени — а имя возлюбленного, Алексей, только мелькает, да и то как бы по касательной: она сначала пишет его на коре дерева и только потом заносит в дневник фразу о том, что она это сделала. В результате перед нами оказывается текст, предельно насыщенный культурой своей эпохи, и при этом вневременной: речь в нем идет о любви, ограниченной во всех своих проявлениях, т. е. любви как минимум драматической, если не вовсе трагической.

Мы знаем, что позже поле этой любви расширилось, роман получил завершение. Но тот фрагмент дневника, который находится перед нами, образует вполне законченное художественное произведение, абсолютно неповторимое. И я не думаю, что в архивных россыпях скоро отыщется

что-нибудь похожее.