Как читать летописи

1. Прочитать

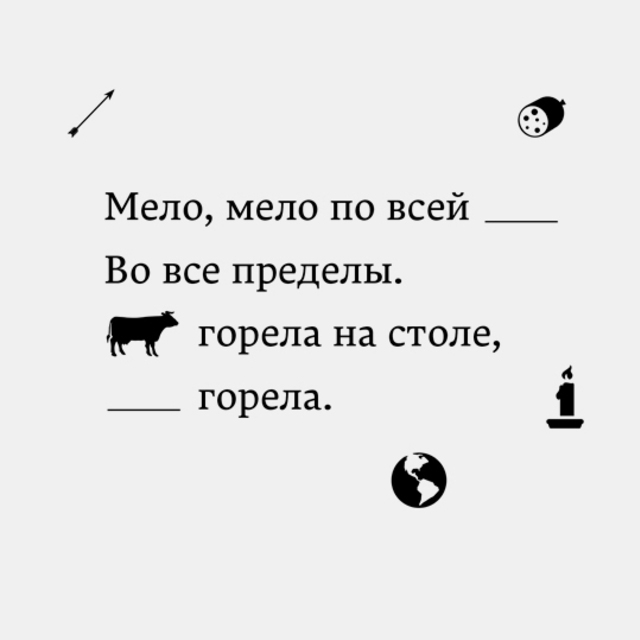

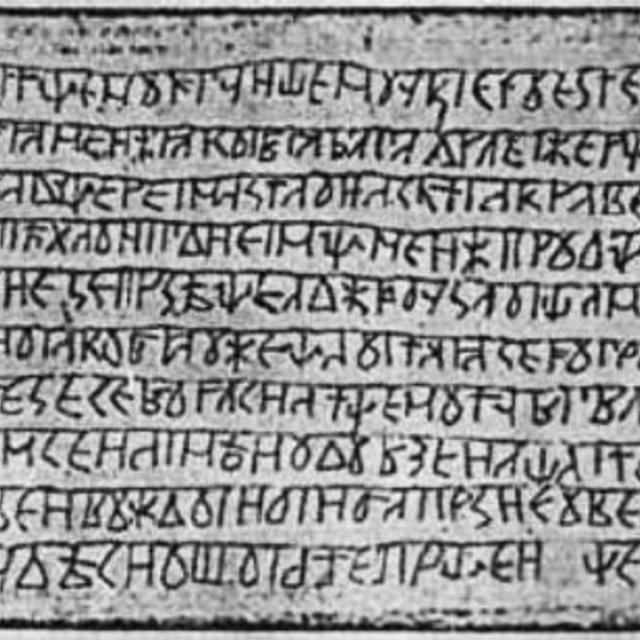

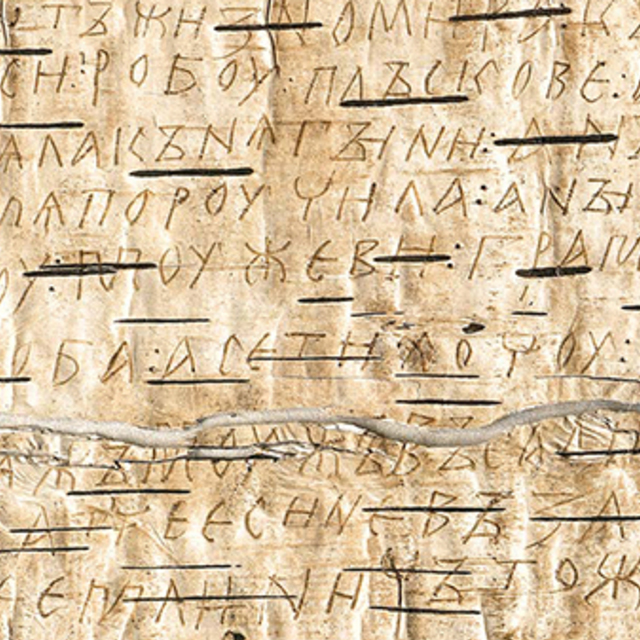

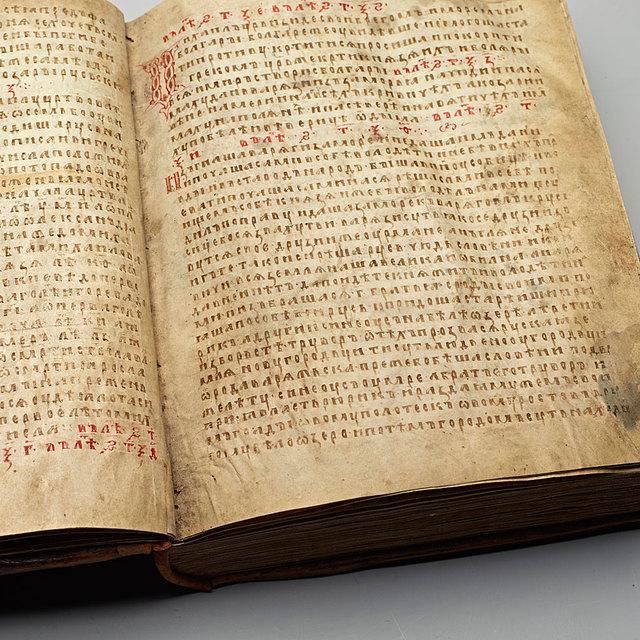

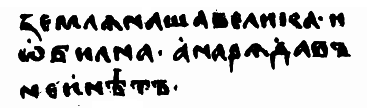

Прежде всего исследователю необходимо прочитать доставшийся ему текст. Древнерусские летописи написаны на древнерусском языке и переписаны писцами, почерки которых, естественно, довольно сильно отличаются от наших. Вот, например, две фразы из Ипатьевской летописи, написанной в 1420-х годах, — по общему признанию, системообразующие для русской истории:

землѧ наша велика · и

ѡбилна · а нарѧда въ

неи нѣтъ ·

Руси веселье питье · не мо-

жемъ безъ того быти · : —

Конечно, не все тут ясно без специальной подготовки. Буква Ѧ («юс малый») читается как «я», Ѡ («омега» или «от») — как «о», а Ѣ («ять») — как «е»; заметим, кроме того, что З и Н пишутся на греческий манер — как ζ и Ν, а Е выглядит как украинская буква Є. Русскоязычного читателя может удивить окончание инфинитива -ти («быти»), сохранившееся сегодня лишь у отдельных глаголов («везти», «идти»). Но привыкнуть к иным начертаниям букв несложно; реально выучить и древнерусскую грамматику. Хуже другое: в некоторых случаях и этих специальных знаний оказывается недостаточно.

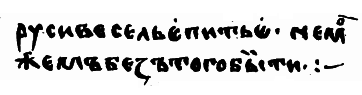

Из приведенных примеров видно, что в Древней Руси писали без пробелов (или, во всяком случае, ставили пробелы не всегда). Это естественно для архаической письменности: как правило, разрывы между словами не артикулируются в устной речи, и нужен определенный уровень филологических знаний, чтобы стала очевидна необходимость отделять одно слово от другого. В первых двух примерах разделение этих фраз на слова не вызывает особенных трудностей. Но так бывает не всегда. К примеру, вот такой фрагмент обнаруживается в Лаврентьевской летописи 1377 года непосредственно перед знаменитым рассказом о призвании варягов:

Первые три строчки и начало четвертой существенных разногласий в науке не вызывают. Вот расшифровка первых строк в упрощенной орфографии, но с сохранением оригинального деления на строки:

[и]маху дань варязи изъ заморья на чюди и на сло-

вѣнех · на мери и на всѣхъ кривичѣхъ · а козари и-

маху на полянѣх · и на сѣверѣх и на вятичѣхъ · има-

ху...

То есть «брали дань варяги из заморья с чюди и со словен, с мери и со всех кривичей, а хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, брали...».

А дальше — там, где приводится размер дани, — ситуация становится сложнее.

Если просто переписать то, что имеется в источнике, получится такая последовательность букв: «побѣлѣивѣверицѣ ѿдыма». В начале этого ряда легко опознается предлог «по», а в конце — слова «от дыма» (в некоторых случаях буквы могли надписываться над строкой). Обращение к словарям помогает опознать слово «вѣверица» — «белка», «беличья шкурка». Так в написанной слитно фразе возникают три дополнительных пробела: «по бѣлѣи вѣверицѣ от дыма». Но для «бѣлѣи» возможны два варианта.

Можно увидеть здесь одно слово — прилагательное, выступающее определением к существительному «вѣверица». «По бѣлѣи вѣверицѣ» в этом случае будет обозначать «по белой белке», то есть по одной наиболее ценной для промысла зимней беличьей шкурке серых тонов (такое прочтение предлагает, например, Дмитрий Лихачев). В качестве подтверждения этой версии можно привести рассказ Ипатьевской летописи о встрече князей в Моровске (1159): среди подарков, которыми обменивались участники этого съезда, фигурируют «белые волки». Судя по всему, в Древней Руси «белые», зимние меха выделяли в отдельную категорию пушнины.

Однако в древнерусском языке было не только прилагательное «бѣлъ» («бѣлыи»), но и существительное «бѣла», обозначавшее среди прочего денежную единицу, монету. Эти денежные единицы упоминаются, к примеру, в ряде купчих грамот конца XIV — начала XV века, хранившихся в архиве Кирилло-Белозерского монастыря. Это значит, что в обсуждаемой фразе из Лаврентьевской летописи можно поставить еще один пробел: «по бѣлѣ и вѣверицѣ от дыма». Дань в этом случае придется считать состоявшей из двух частей — денежной (в размере одной белы) и натуральной (в виде беличьей шкурки). Получаем второе прочтение фрагмента, состоящего всего из двух десятков букв.

Может показаться, что проблема не очень важная и может быть интересна только отдельным профессионалам. Но это не так. Дело в том, что если варяги и хазары брали дань со славян только мехами, то с высокой долей вероятности хозяйство у славян того времени было сугубо натуральным и строилось на прямом обмене товарами. Если же во взимаемых податях присутствовала и денежная компонента, то, значит, на Руси, причем еще до призвания Рюрика, существовало обращение монет. А это два совершенно разных типа развития экономики, причем первый из них — натуральный — считается характерным для «отсталых» обществ и вытесняется вторым — товарно-денежным — по мере «развития», что бы под этим словом ни понималось. Иначе говоря, от того, как мы расставим пробелы в летописном тексте, напрямую зависит наша оценка «прогрессивности» восточных славян середины IX века. Не случайно среди сторонников чтения «по бѣлѣ и вѣверицѣ» оказался Борис Греков — один из ведущих историков сталинского периода, в конце 1940 — начале 1950-х годов старавшийся из «патриотических» соображений предложить как можно более древнюю датировку возникновения государственности на Руси.

Версия, что славяне могли платить дань и мехами, и деньгами, противоречит данным ряда источников. В частности, арабский путешественник и писатель середины X века Ахмед ибн Фадлан, оставивший нам описание Поволжья и прилегающих регионов, отмечает, что «на царе славян [лежит] дань, которую он платит царю хазар, от каждого дома в его государстве — шкуру соболя». О монетах в этом сообщении нет ни слова. Как следствие, современная наука сдержанно относится к чтению «по бѣлѣ и вѣверицѣ»; альтернативный вариант «по бѣлѣи вѣверицѣ» считается предпочтительным.

В то же время вопрос (как и всякий сто́ящий вопрос в исторической науке) остается открытым.

2. Изучить историю текста

Предположим, что нам достался сравнительно простой по графике, грамматике и лексике текст, прочтение которого не вызывает проблем. Можно ли считать, что мы сразу же получаем непосредственный доступ к «тому, как все было на самом деле»? Разумеется, нет. Хорошо известно, что в историческом источнике, даже самом тривиальном, мы находим не «действительность», а взгляд автора, составителя или даже переписчика. Естественно, это касается и русских летописей. Из этого следует, что адекватно прочитать летопись возможно, только как можно больше узнав про ее автора. К несчастью, сделать это очень сложно: допетровская русская культура с большим подозрением смотрела на все проявления индивидуальности; самостоятельность человека рассматривалась как источник соблазна и причина греха. Поэтому летописцы не только не настаивали на неприкосновенности своих сочинений, но и прямо призывали последующих читателей и распространителей исправлять допущенные по неразумию ошибки:

«и ныне, господа отци и братья, оже (если. — Д. Д.) ся гдѣ буду описалъ, или переписалъ, или не дописалъ, чтите исправливая, Бога дѣля, а не клените, занеже (поскольку. — Д. Д.) книгы ветшаны, а умъ молодъ, не дошелъ».

И такие «исправления» (а на самом деле — редактура, переделка, перераспределение акцентов) производились при переписке постоянно. Более того, когда один летописец прекращал работу, следующий мог взять ту же рукопись и продолжить писать на оставшихся чистыми листах. В результате перед современным исследователем оказывается текст, в котором прихотливо сплетаются труды нескольких совершенно разных людей, и прежде чем ставить вопрос о личности каждого из книжников, необходимо разграничить «зоны активности» каждого из них.

Для этого существует несколько приемов.

1. Самый простой случай — если до нас дошло несколько разновременных копий интересующей нас летописи (специалисты по средневековой литературе называют их списками). Тогда, сравнивая эти списки между собой, мы можем наглядно проследить возникновение каждой правки, а если хватит данных — то и прикинуть, кто мог бы эти правки осуществить.

2. Неплохо также (парадоксальным образом!), если редакторское вмешательство было произведено грубой, неаккуратной рукой. Такая правка будет надежно определяться по несуразностям, которые неизбежно возникают при неосторожном редактировании: где-то окажется предложение без глагола, где-то станет непонятно, кого «его», а где-то и вовсе не разобрать, кто на ком стоял.

Пожалуй, самая примечательная ошибка редактора обнаруживается в рассказе Повести временных лет об объединении Новгорода и Киева под властью варяжского князя Олега (882). В начале этого сообщения используются глаголы в единственном числе: «[п]оиде Олегъ... и приде къ Смоленьску...» Но затем внезапно возникает форма ныне утраченного двойственного числа: «[и] придоста къ горамъ хъ Кыевьскимъ». Даже не зная древнерусского, нетрудно заметить, что форма глагола изменилась (если раньше на конце стояло «-е», то теперь видим «-оста»). Понять причины этой ошибки было бы невозможно, если бы в руках исследователей не оказалось так называемой Новгородской первой летописи младшего извода, в которой — в отличие от подавляющего большинства летописей — поход скандинавов на юг описывается как предприятие двух человек: князя Игоря (того самого, которого в 945 году убьют древляне) и его друга и соратника Олега. Еще в конце XIX века Алексей Шахматов показал, что Новгородская первая летопись сохранила в своем составе остатки некоего древнего сочинения, излагавшего многие сюжеты ранней русской истории в нетипичном, еще не доведенном до завершения виде, в том числе Игорь там представал не воспитанником, а ровесником Олега. Автор рассказа Повести временных лет о покорении Киева, видимо, взял это сочинение за основу, но в одном месте забыл заменить форму двойственного числа. Его оговорка дала нам возможность узнать о некоторых деталях истории русского летописания XI — начала XII века.

3. Наконец, если летопись сохранилась в единственном списке и грамматических перебоев в нем не прослеживается, исследователь может ориентироваться на стилистические различия между разными по происхождению фрагментами текста, а иногда и на содержательные противоречия. Скажем, рассказывая о небесных знамениях, наблюдавшихся на Руси в 1061 году, летописец замечает:

«знаменья <...> въ небеси, или звѣздам, ли сълнци, ли птицами, ли етером (другим. — Д. Д.) чимъ, не [на] благо бываеть, но знаменья сиця (такие. — Д. Д.) на зло бывають, ли проявленье рати, ли гладу, ли смьрть проявьляеть».

Но далее из описания событий начала XII века становится ясно, что знамения могут быть как добрыми, так и злыми: все зависит от того, насколько истово будут молиться очевидцы. В одной голове оба этих утверждения вряд ли уживутся, а значит, скорее всего, изложение событий 1061 года написано не тем, кто составил рассказ о громких победах русского оружия, ознаменовавших собой первое десятилетие XII века.

Понятно, что результаты такого анализа будут существенно менее убедительными, чем выводы, полученные первыми двумя способами. Но попытки рассматривать летописный текст как единое целое еще менее продуктивны, поскольку в таком случае наше представление об исторических событиях неизбежно останется слишком обобщенным.

3. Узнать, кем был летописец

Разделив летописный текст на разные по происхождению слои, мы можем переходить и к решению следующей задачи — попытаться понять логику авторов, установить, с какого ракурса и в какую сторону был направлен индивидуальный взгляд каждого из них.

Проникнуть в логику автора позволяет детальное знание обстоятельств его жизни. В таком случае историк, подобно актеру, играющему по системе Станиславского, может представить себя на месте своего персонажа и попытаться реконструировать мысли, руководившие человеком прошлого.

Но мы до обидного мало знаем об обстоятельствах жизни конкретных историописателей Древней Руси. Даже авторство одного из важнейших исторических сочинений, Повести временных лет, вызывает очень большие сомнения: во-первых, имя Нестора появляется только в самой поздней из известных нам рукописей с текстом Повести, в то время как в других его произведениях оно фигурирует всегда, а во-вторых, Повесть временных лет расходится в трактовке ряда исторических сюжетов с Житием Феодосия, которое несомненно принадлежит Нестору. Значит, опираться на эту атрибуцию в истолковании текста Повести временных лет не приходится.

С другой стороны, даже не зная конкретных имен и подробностей биографии, мы можем в деталях представить себе социальный портрет тех, под чьим пером сформировалась сюжетная канва российской истории, особенно если будем очень внимательны к мелким деталям. Любая вскользь брошенная фраза, любая третьестепенная фигура на заднем плане могут пролить свет на обстоятельства и причины создания изучаемого нами текста.

Рассказывая о святом Феодосии Печерском, один из летописцев XI века отмечает:

«к нему же и азъ придохъ, худыи и недостоиныи рабъ, и приятъ мя лѣтъ ми сущю 17 от роженья моего».

Там же под 1096 годом книжник пишет от первого лица об очередном нападении степных кочевников:

«и придоша в манастырь Печерьскыи, намъ сущим по кѣльямъ почивающим по заутрени (то есть «когда мы были в кельях и отдыхали после заутрени». — Д. Д.), и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскими. Намъ же бѣжащим задомъ манастыря, а другимъ възбѣгшим на полати, безбожныѣ же сынове Измаилеви высѣкоша врата манастырю и поидоша по кельямъ, высѣкающе двери, и износяху, аще что обрѣтаху в кельи...»

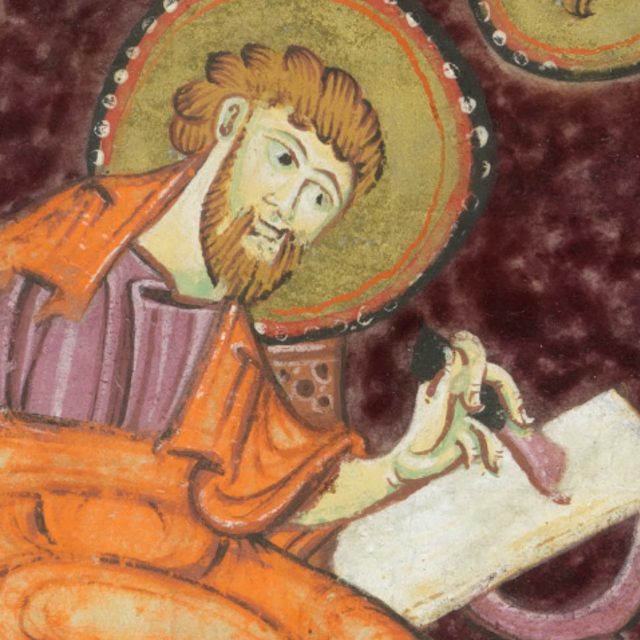

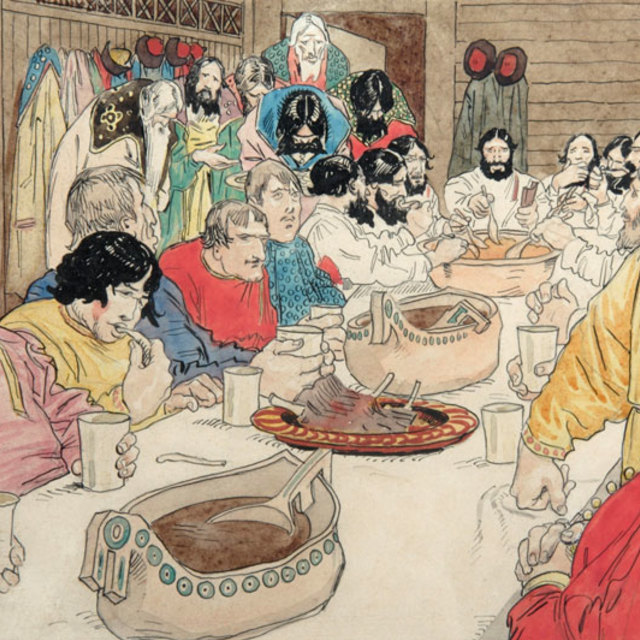

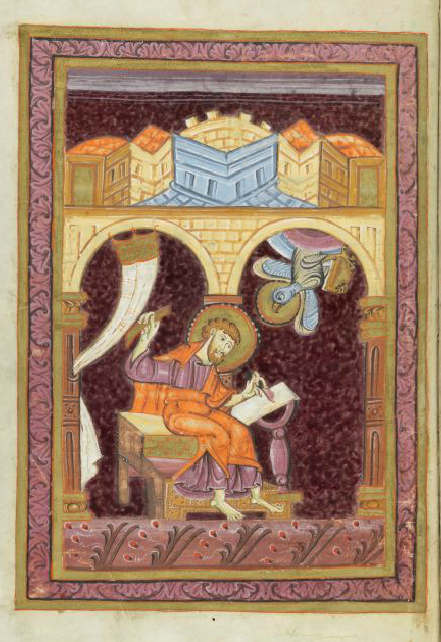

Очевидно, автор или авторы приведенных фрагментов принадлежали к братии Киево-Печерского монастыря. Монастырская жизнь регламентирована в деталях. Ключевой предмет регулирования в монастырских уставах — это служба, состав и порядок следования церковных песнопений. Но немалое внимание уделяется и времени вне службы — трапезам (включая меню и даже поведение за столом), выполнению подсобных работ и индивидуальным занятиям в кельях. При этом весьма желательно, чтобы у монаха не было свободного, не посвященного тому или иному послушанию времени, поскольку праздность неизбежно рождает грех. При этом из той же летописи мы узнаем, что в Киево-Печерском монастыре действовал едва ли не самый строгий из уставов, Студийский.

Занятия историей могут встроиться в подобный образ жизни только при одном условии: если исторический процесс будет рассматриваться исключительно в религиозном ключе, сквозь призму грядущего Страшного суда. А раз так, то не приходится и удивляться той огромной роли, которую играли в древнерусском восприятии истории Библия и учение Церкви: только глубокое знакомство со священной историей и богословской литературой давало летописцу возможность создать такую трактовку событий, которая не пришла бы в противоречие с духом монастырского устава.

Наряду с летописцами-монахами существовали летописцы из белого духовенства и летописцы — служители церквей. Их мировосприятие во многом было похоже на мировосприятие монахов — в конце концов, и те, и другие, и третьи тесно связаны с жизнью церкви, но были и различия, связанные с тем, что священник был существенно больше вовлечен в мирскую жизнь. В частности, по сравнению со своими киевскими предшественниками новгородские летописцы XII–XIII веков кажутся более внимательными к экономике и городскому хозяйству, отмечают голодные и изобильные годы, падения и повышения цен, фиксируют природные катаклизмы и разрушения, которые наносит разбушевавшаяся стихия:

«бысть вода велика вельми въ Волхове и всюде, сено и дръва разнесе; озеро морози въ нощь, и растьрза вѣтръ, и вънесе въ Волхово, и поломи мостъ, 4 городнѣ отинудь бе-знатбе занесе».

То есть «поднялась вода сильно в Волхове и в других реках, сено и дрова унесла; озеро ночью стало замерзать, но ветер разметал льдины и вынес в Волхов, и [этот лед] сломал мост, четыре опоры унесло вообще неизвестно куда».

В результате мы получаем незамысловатую в литературном отношении, но объемную картину городской повседневности русского Средневековья.

Наконец, существовали (во всяком случае, в конце XV века) и летописцы —должностные лица. В частности, описав чудесные обстоятельства рождения Василия II (1415), один из книжников замечает:

«мнѣ же о сем Стефан дьякъ сказа, а в прежнем проречении старца Деменътей печатник ему сказаше, поведа великая княгини Мария».

Очевидно, составитель был принят при дворе и вхож в зарождающиеся московские приказы; поскольку же для процитированной летописи характерна еще и последовательная поддержка великокняжеской власти (в том числе и по тем вопросам, по которым позиция Ивана III расходилась с позицией Церкви), то весьма вероятно, что ее автор и сам принадлежал к несметному племени отечественных бюрократов.

Конечно, предложенные портреты летописцев носят характер веберовских идеальных типов и схватывают источниковую реальность лишь в самом первом приближении. В любом случае летописный текст обычно содержит достаточно деталей, позволяющих представить себе того человека, с которым приходится вести диалог, а значит, и предсказать специфику его реплик.

4. Понять, что летописец хотел сказать

Важной (и по большому счету лишь в последнее время осознанной) проблемой изучения летописных текстов является присутствие в них многочисленных иносказаний. Специфика иносказания в том, что о нем, как правило, не предупреждают; напротив, прибегая к непрямому выражению своей мысли, автор вызывает читателей на своего рода интеллектуальный поединок, предлагая им самостоятельно догадаться, где заканчивается буквальное описание и начинается текст с двойным дном. Понятно, что взаимодействие в таком режиме требует определенной подготовки и от пишущего, и от читающего: оба они должны владеть правилами игры и уметь ее распознать.

Долгое время считалось, что в русской средневековой книжности иносказания не употреблялись: летописцы казались исследователям людьми простыми, чуждыми греческой хитрости и латинской выучки. Действительно, на Руси не было ни состязательного суда, где можно было бы выработать навыки красноречия, ни академий и университетов, где эти навыки можно было бы обобщить, систематизировать и передать молодому поколению. И все же картина немного сложнее. Рассмотрим один пример, предложенный в середине 1990-х годов историком Игорем Данилевским.

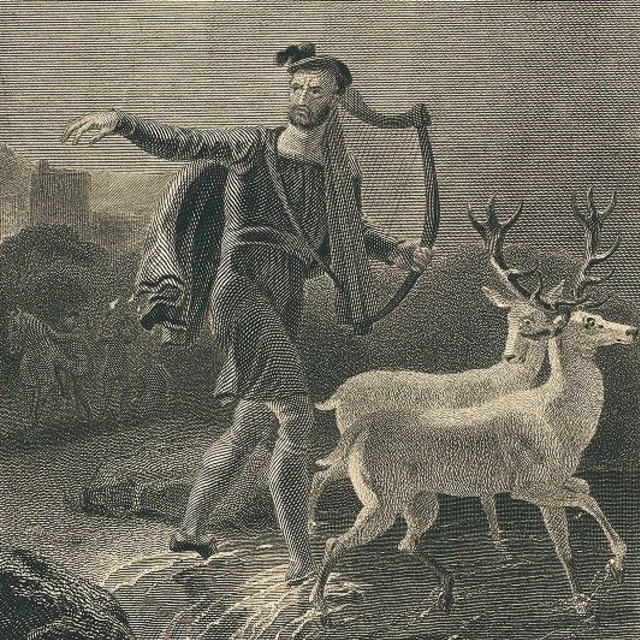

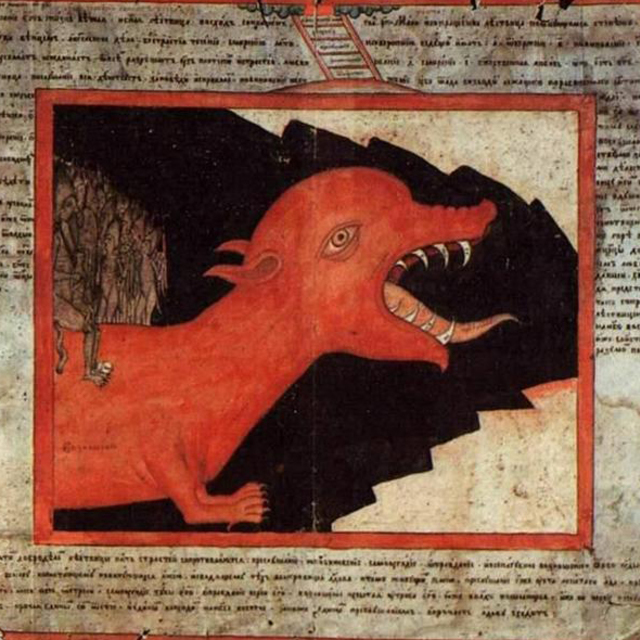

В начальной части Повести временных лет, уже сообщив о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди, но еще до рассказа о призвании варягов летописец приводит историю о том, как правители Хазарского каганата попытались обложить данью восточнославянское племя полян:

«и наидоша я козарѣ... и рѣша козари: „Платите намъ дань“. Съдумавше же поляне и вдаша от дыма мечь, и несоша козари ко князю своему и къ старѣишинымъ своимъ, и рѣша имъ: „Се налѣзохомъ дань нову“. Они же рѣша имъ: „Откуду?“ Они же рѣша: „Въ лѣcѣ на горахъ надъ рѣкою Днѣпрьскою“. Они же рѣша: „Что суть въдали?“ Они же показаша мечь. И рѣша старци козарьсти: „Не добра дань, княже! Мы ся доискахомъ оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инѣхъ странахъ“».

Вот перевод этого фрагмента:

«и нашли их (полян. — Д. Д.) хазары... и сказали хазары: „Платите нам дань“. Поляне же, посовещавшись, дали от [каждого] очага по мечу, и отнесли хазары [эту дань] своему князю и старейшинам и сказали им: „Вот, мы нашли новых данников“. Те же сказали [пришедшим]: „Где?“ Пришедшие же сказали: „В лесу, что на горах у реки Днепра“. [Князь и старейшины] же сказали: „Что они дали?“ Пришедшие же показали меч. И сказали старцы хазарские: „Не к добру эта дань, княже! Мы [ее] добились оружием, заточенным с одной стороны, то есть саблями, а у этих — оружие, заточенное с обеих сторон, то есть мечи. Эти [однажды] будут собирать дань и с нас, и с других стран“».

Сцена написана столь прямолинейно и бесхитростно, что усомниться в ее реальности практически невозможно. Неудивительно, что большинство интерпретаторов Повести временных лет рекомендуют читателям задуматься о технологической подоплеке этого рассказа: в частности, в авторитетнейшем издании произведения, в серии «Литературные памятники», в качестве комментария к приведенному отрывку даются сведения о находках мечей и сабель на Восточно-Европейской равнине.

Хорошо известно между тем, что меч обоюдоострый неоднократно упоминается в Библии как оружие праведников. Так, в одном из псалмов (Пс. 149: 5–9) читаем:

«Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный».

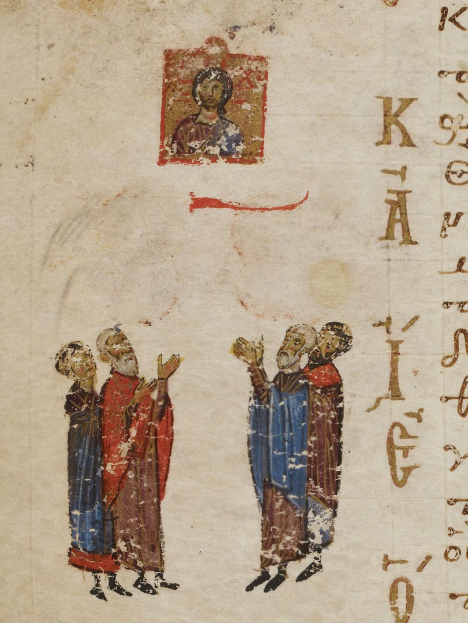

В Новом Завете обоюдоострый меч является атрибутом Христа Вседержителя и символом христианского учения:

«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. <...> Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей (Отк. 1: 12–13, 16)».

Владеющий обоюдоострым мечом действует от имени Господа, верша праведный суд над отдельными людьми и целыми народами.

Предложенная параллель может показаться натянутой, тем более что ни в Библии, ни в сочинениях авторитетных истолкователей указанных библейских фрагментов не упоминается сабля. Получается, что в рассказе о хазарской дани противопоставляются два объекта — меч и сабля, но символическое значение прослеживается только для одного. Однако, обращают на себя внимание три обстоятельства.

Во-первых, археологические исследования показывают, что производство мечей было налажено на Руси только в X — начале XI века, то есть существенно позже, чем происходили события, излагаемые в обсуждаемом летописном рассказе. При этом мечи оставались атрибутом высших слоев общества, а простые люди (владельцы большинства упомянутых в легенде очагов) к таким сложным и дорогим изделиям доступа не имели.

Во-вторых, из дальнейшего текста мы узнаем, что славяне платили дань хазарам или мехами (статья 859 года), или деньгами (статья 885 года). В этом отношении обсуждаемый рассказ находится в существенном противоречии с остальным летописным текстом.

В-третьих, идея платить дань оружием не вяжется с прочими характеристиками, которыми наделили полян составители летописного текста. Непосредственно перед процитированным фрагментом читаем:

«по сихъ же лѣтѣхъ, по съмьрти братьѣ сея быша обидимы древлями и инѣми околними».

То есть: «а потом, после смерти этих братьев (Кия, Щека и Хорива. — Д. Д.), были [поляне] притесняемы древлянами и иными соседними [племенами]».

Трудно понять, почему племя, которое не решилось защищаться от соседей, обладающих схожим уровнем организации и воинской выучки, неожиданно проявляет такую воинственность перед лицом такого могущественного врага, каким был в обсуждаемую эпоху Хазарский каганат.

Напротив, если искать за рассказом о дани мечами не историческую реальность, а символические структуры, то результаты таких поисков состыкуются с окружающим текстом практически без зазоров. Описывая полян, книжник подчеркивает, что они «бяху мужи мудри и смыслени» (то есть «были мудрыми и рассудительными»). И даже с неохотой признавая, что Русь долгое время хранила нечистые языческие нравы, летописец отмечает, что поляне в этом празднике разврата не участвовали:

«поляне бо своих отьць обычаи имуть, кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ, и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ деверемъ велико стыдѣнье имѣху. Брачныи обычаи имяху: не хожеше зять по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по неи, что вдадуче. А древляне живяху звѣриньскимъ образомъ, жиоуще скотьски, убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и сѣверъ, одинъ обычаи имяху, живяху в лѣсѣ, якоже всякии звѣрь...

поляне ведь по обычаю своих отцов живут кротко и спокойно и [искони?] сдержанно вели себя со снохами своими, с матерями и с родителями, [и] со свекровями и с деверями вели себя очень сдержанно. Был у них обычай заключать браки: зять не ходил [сам] за невестой, но приводили [ему ее] с вечера, а наутро приносили приданое, что считали уместным. А древляне жили как дикие звери, ведя образ жизни скота, убивали друг друга, ели нечистое, и браков они не заключали, но крали девиц, вышедших к воде. И радимичи, и вятичи, и северяне одинаковых обычаев держались, жили в лесу, словно обыкновенные звери...»

Очевидно, племя, на землях которого был воздвигнут Киев, будущая мать городов русских, виделось древнерусским книжникам каким-то особенным и будто бы заранее предназначенным для миссии первого объединителя восточнославянских племен. Естественно наделить такое племя и обоюдоострым мечом — атрибутом богоизбранного народа, и именно затем, чтобы устами хазарских мудрецов подчеркнуть предстоящую этому племени важнейшую историческую роль.

Существуют и другие примеры того, когда внешне бесхитростный и прямолинейный летописец вплетает в свой рассказ весьма сложные и требующие расшифровки аллегории. Чтобы понимать этот язык, надо знать библейский текст (причем по возможности не в современном синодальном, а в церковнославянском переводе), учение Церкви, а также, судя по всему, апокрифическую литературу, читать которую вообще-то не полагалось, но которая в большом количестве циркулировала по городам и весям средневековой Руси. Только освоив этот немалый культурный багаж, мы сможем претендовать на то, чтобы беседовать с летописцем на равных.