Курс

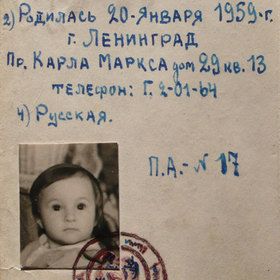

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

- 6 лекций

- 3 материала

Антрополог Альберт Байбурин — о том, каким государство видит человека по документам и как это влияет на наше представление о себе, а еще фильмы про паспорт, словарь обидных фамилий и галерея утраченных удостоверений

Курс был опубликован 24 мая 2018 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год

Если у вас уже есть подписка, нажмите