Владимир Красное Солнышко — трус и алкоголик

Что общего между реальным князем и былинным и почему один из любимейших русским народом князей оказывается жаден, завистлив, унижается перед богатырями и все время пьет. Пересказ статьи филолога Александра Скафтымова

Еще ранние исследователи русского эпоса отмечали в облике былинного Владимира «загадочное непостоянство и противоречивость», тогда как личность настоящего, исторического Владимира, согласно этнографу Всеволоду Миллеру, «должна была на долгие времена отложиться в народной памяти, стать не только „географическим“ центром эпических сказаний, а действительным „красным солнышком“ Русской земли, широко разливающим свои лучи во всей области эпических сказаний».

«Владимиру придаются эпитеты „пресветлый“, „славный“, „ласковый“; он отличается ненаглядною красотой, именуется „красным солнышком“, „великим князем“, но вместе с этим былина нередко рисует его корыстолюбивым, завистливым, праздным, вероломным, неблагодарным, коварным и жестоким».

«Былина рисует Владимира корыстолюбивым, завистливым, праздным, вероломным, неблагодарным, коварным и жестоким»

Историк русской литературы Орест Миллер считает некоторые черты былинного Владимира, например корыстолюбие, отголоском «германской дружинности во Владимире как князе-варяге». Другие отрицательные черты, считает он, «уцелели от времен отдаленнейших, от так называемой патриархальности, то есть поры грубейшего, кровного деспотизма» — «на то же лицо налег во многих былинах позднейший государственный деспотизм в духе Ивана Грозного». Объяснить такую «несочувственную сторону» князя можно и с помощью мифологических аналогий — «солнышко могло представляться не только ласковым, ясным, но и жгучим, палящим, злобным».

Черты самодурства, гневливости, жестокости и рядом с этим комический облик труса, бесславного и вероломного интригана объясняются восточным влиянием на русский эпос

Всеволод Миллер объяснял это восточным влиянием на русский эпос: «Черты самодурства, подозрительности, гневливости, жестокости — и рядом с этим комический облик труса, бесславного и вероломного интригана, над которыми иногда издевается герой-богатырь, угрожая убить его и сесть на его место, — все эти черты, должны быть навеяны извне, должны быть занесены с Востока, из области сказочных царей — деспотов и трусов, и не могли органически возникнуть на русской почве как эпические отголоски личностей каких-нибудь исторических русских властителей».

Орест Миллер, напротив, отмечал «простоту отношений между князем и богатырем» как черту, весьма далекую от византийской атмосферы. Заимствование этой княжеской черты от восточного эпоса он считал невозможным: «Ханы-родоначальники оказываются несравненно деятельнее нашего Владимира: они воюют, они охотятся и добычею кормят народ, наш же князь никогда ничего не делает».

«Ласковый князь только пирует со своими богатырями да посылает их на разные подвиги, а сам не принимает участия ни в какой опасности и сидит дома с супругой»

Другой исследователь, филолог Федор Буслаев, обращал внимание на тусклость и бесцветность былинного Владимира: «Потому ли, что государственное начало, скрепленное пришлыми варягами, охватывало русскую жизнь только снаружи, одними внешними формами покорения и налогов; потому ли, что князь и дружина, набранная из чужаков, авантюристов, стали особняком от низменного, коренного населения Руси, — как бы то ни было, только исторический идеал самого князя Владимира в народном эпосе мало выработался, не развился разнообразием подвигов и очертаний характера... Ласковый князь только пирует со своими богатырями да посылает их на разные подвиги, а сам не принимает участия ни в какой опасности и сидит дома с супругой Апраксеевной».

«Отрицательные черты князя Владимира и являются выражением неприязни дружинника‑демократа к враждебному аристократическому кругу»

По мнению фольклориста Алексея Маркова, причина существования таких разных Владимиров «лежит в различиях среды слагателей эпоса богатырского (с князем Владимиром) и княжеского (с иными князьями)». «Богатырский эпос, возникший, по мнению Маркова, в среде княжеских дружин, должен был носить черты антагонизма между властелином и подчиненными: отрицательные черты князя Владимира и являются выражением неприязни дружинника‑демократа к враждебному аристократическому кругу. В княжеских же былинах (о Романе, о Глебе Володьевиче) отношения между князем и дружиной выставляются в идеальном свете».

Специфическое новгородское представление о княжеском достоинстве: князь, который княжит, но не управляет

Со своей стороны, Всеволод Миллер ссылается на бесцветность и неприглядность облика Владимира, когда доказывает новгородское происхождения былины о Чуриле. «В нем не видно ни ласкового Красного Солнышка стольно-киевского, ни деспота с чертами московских царей или восточных сказочных. Это князь, лишенный всякого значения, как бы взятый напрокат, чтобы быть свидетелем богатства и могущества частного лица. В создании такого князя сказывается не южнорусский взгляд на князя‑дружинника, не суздальско-московский — на князя‑вотчинника и деспота, а, всего скорее, новгородское представление о княжеском достоинстве — о князе, который княжит, но не управляет». Слабость княжеского достоинства Владимир Миллер относит к факту сложения былины в Новгородской области. «С другой стороны, черты деспотизма и жестокости во Владимире не один раз служили поводом к отождествлению его с московскими царями и главным образом с Иваном Грозным».

Владимир никогда не является в былине предметом непосредственного повествования и изображения. Он всегда там на вторых и третьих ролях

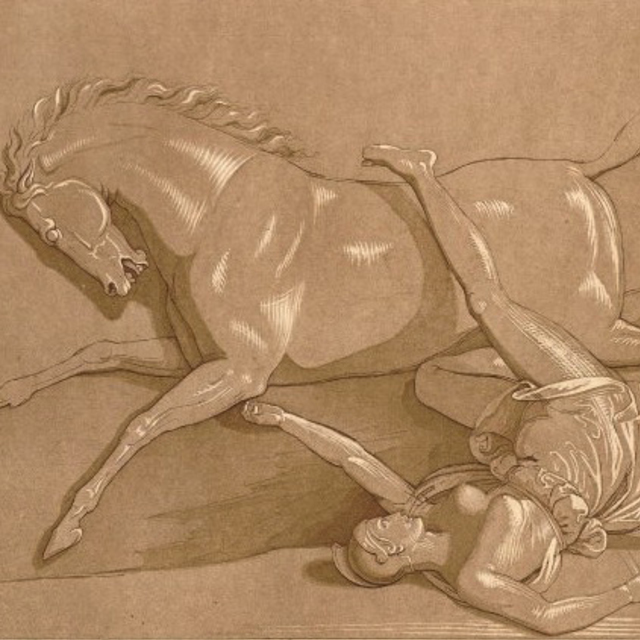

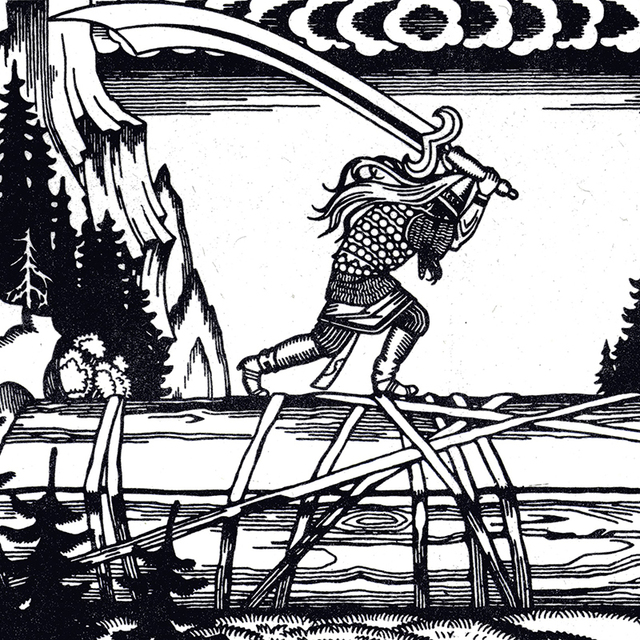

Владимир в былинах всегда на вторых и третьих ролях, всегда затенен главным героем; он как бы создает ситуацию, в которой должны проявиться качества и поступки главного героя. Так, Владимир предстает то могущественным деспотом, то испуганным просителем, то жестоким корыстолюбцем, то радушным гостеприимцем. «Все эти качества берутся на случай, смотря по надобностям момента и общим требованиям данного сюжета. Нужно изображение всеобщего ужаса пред наступающим или уже одолевающим насильником, и князь Владимир... должен обнаружить всю силу безвыходности положения, беспомощности и нуждаемости в богатыре, герое данной былины:

Тут Владимир князь да стольно-киевский,

Он по горенки да стал похаживать.

С ясных очушек он ронит слезы ведь горючии,

Шелковым платком князь утирается,

Говорит Владимир-князь да таковы слова:

— Нет жива-то старого козака Ильи Муромца,

Некому стоять теперь за веру, за отечество,

Некому стоять за церкви ведь за Божии,

Некому стоять-то ведь за Киев-град,

Да ведь некому сберечь князя Владимира,

Да и той Опраксы-королевишной.

Эти сцены унижения Владимира пред богатырями являются общим местом в тех случаях, когда былина готовит впечатление важности и значительности подвига героя».

А если сказителю былины требуется представить героя в обстановке недооцененности и пренебрежения, то князь Владимир начинает изображать деспотическую несправедливость.

Жадность, сластолюбие или вероломство — все эти качества присваиваются Владимиру тоже лишь по мере нужды: в былине о Чуриле, о Дюке Владимир завистлив к чужому богатству, в былине о Даниле Ловчанине — сластолюбив, в былине о Ставре — корыстолюбив, в разных былинах он то глуповат и недогадлив, то сметлив и рассудителен. «Каков выйдет Владимир, в сущности, былине совершенно безразлично, лишь было бы достигнуто нужное положение главного героя, отсюда такое непостоянство и противоречивость облика Владимира».

«Каков выйдет Владимир, в сущности, былине совершенно безразлично, лишь было бы достигнуто нужное положение главного героя»

Таким образом, Владимир получается собирательным образом не русского князя, а представлений сказителя о князе. «А так как эти представления возникли в связи с впечатлениями реальной жизни, то в известной мере они сами по себе уже свидетельствуют и о самом князе, и о той реальной точке зрения, какая была у певца на князя. <...>

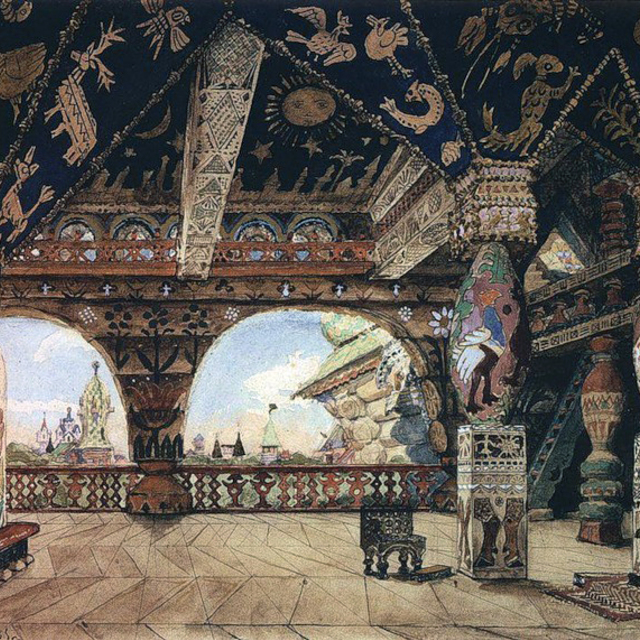

Взять хотя бы это бесконечное столованье, почестен пир. <...>

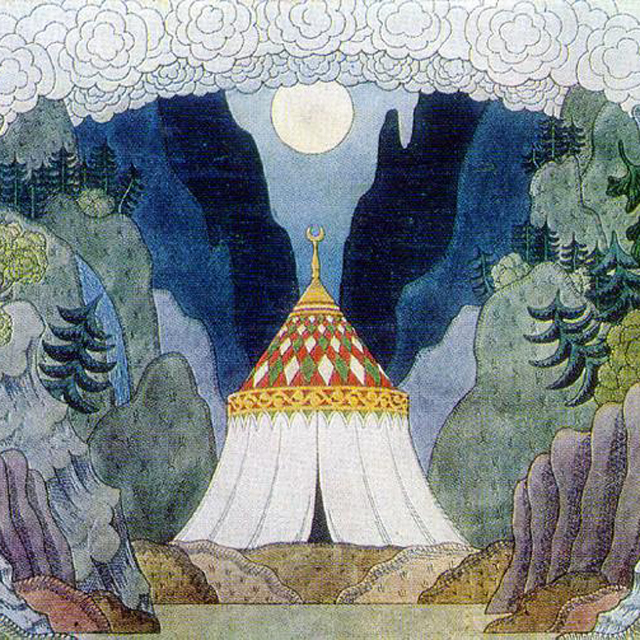

...Во всех сюжетах, где появляется Владимир, былина всегда и неизменно застает его на пиру. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, а у Владимира всегда пир во полупире, стол во полустоле. Даже в моменты грозных и тяжких обстоятельств, когда Киев одолевает враг и насильник, в гридне Владимира идет столованье, с тою лишь разницей, что среди пирующих помещается насильник Идол или Тугарин. Должно создаваться впечатление, что слагатели былин не знали и не мыслили князя иначе как только на пиру».

И здесь пир служит фоном не Владимиру, а главному герою былины — именно на пиру богатырь обычно получает задание или признание за подвиг: «...начало былины всегда озабочено созданием такой обстановки, которая давала бы впечатление угрозы и исключительности в готовящемся предприятии героя. И положение вызова на опасность в публичной обстановке пира, где в момент общей уклончивости и опасливости герой сразу выделяется из общей массы, несомненно… сделалось одним из наиболее развитых общих мест былинной техники».

Возникает справедливый вопрос: почему нет ни одной былины с Владимиром в главной роли, ни одного сюжета с подвигом самого князя? «Это обстоятельство тоже имеет свои основания, из которых главные, очевидно, коренятся в классовых симпатиях той среды, из которой вышли былины, но в имеющемся составе былин в роли резонатора и рефлектора на подвиги других лиц Владимир по условиям общей композиционной былинной манеры должен был быть таким, каков он есть…»