Никита Петров: «Фольклор не умрет никогда»

Фольклорист — о научных экспедициях, сглазе, безумии, бессмертии суеверий и о том, кто станет новым русским святым

в Вельский район Архангельской области. 2012 год © Вера Комарова

— В каком сейчас состоянии находится современный русский героический эпос?

— Последние (или крайние) четыре былины записали в 2005 году на Пинеге, в деревнях Архангельской области. Одна более-менее героическая — «Илья Муромец и разбойники», другие — балладного содержания. Былина-баллада — поздний жанр, который также называется бабьими старинами. Это рассказ о неудачной женитьбе богатыря, о социальных отношениях внутри двора или города, то есть там нет ничего героического или его очень мало. Возможно, что такие тексты еще будут фиксироваться в единичных вариантах, но в целом можно сказать, что русский героический эпос — это как древнеегипетский язык: жанр мертвый, про него знают, его расшифровали, но многое непонятно.

— Почему былины перестали петь?

— Процесс начался в 30–50-е годы ХХ века. Первая причина банальна: половину сказителей убили на войне, и поэтому если позже что-то записывалось, то это были уже не героические былины, которые обычно пелись мужчинами, а былины-баллады, более женский жанр.

Кроме того, в 30-е годы со стороны властных структур возник запрос — должны были появиться героические песни о подвиге советского человека, не богатыря прошлого, а богатыря настоящего. Собиратели начали ездить в деревни. Сказителям стали привозить газеты, книги про Сталина и Ленина, Чапаева, советские выборы и так далее. Но не всегда только собиратели влияли на возникновение нового советского эпоса, запрос был и снизу — в конце концов, сказителем быть почетно: им платили деньги, возили по стране. Иногда это был и собственный патриотический почин сказителей-импровизаторов — спеть о власти и о государстве. Получилось так, что сказитель, человек устной культуры, вдруг оказывается в ситуации, когда он вынужден читать газеты для того, чтобы спеть какую-то былину о событиях советского времени. И в этот момент сказительство заменяется на написание текста и его редакторскую обработку фольклористом — текст устный превращается в текст письменный. В итоге новины — новые песни

о народе-богатыре — стали также называться эпосом, вытесняя эпос настоящий.

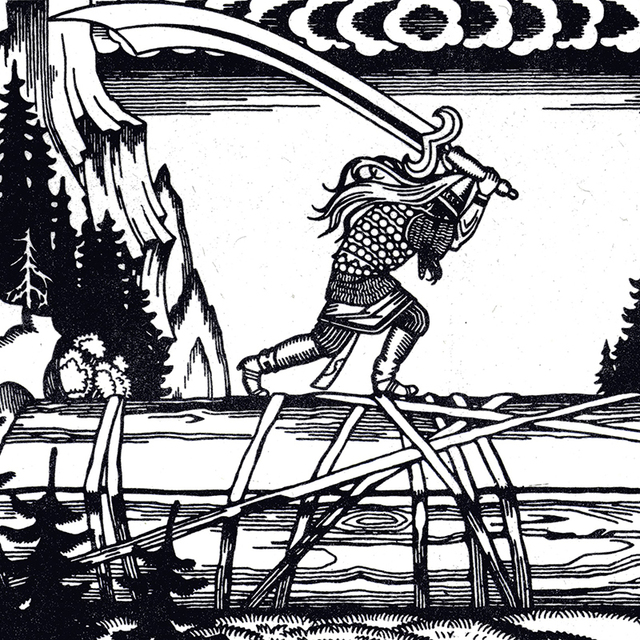

Еще есть любопытная гипотеза, она принадлежит моему учителю Сергею Юрьевичу Неклюдову. Согласно ей эпос умирает, когда прекращаются войны, основанные на рукопашной схватке. Грубо говоря, героический эпос теряет популярность именно тогда, когда схватка с огнестрельным оружием в руках заменяет поединок с холодным оружием, референтная реальность исчезает, устный текст не может опереться на реалии материального мира. Доказать эту гипотезу, наверное, невозможно, но она очень красивая: эпос действительно поддерживает боевой настрой бойцов, его пели перед схватками и поединками.

Какое место занимают былины в современном мире? Былины выходят в медиапространство. Взять, к примеру, мультфильмы компании «Мельница», рассчитанные на очень широкую аудиторию, не только на детей. Там богатыри выполняют функции отечественных культурных супергероев, которых не было ни в советское, ни даже в постсоветское время. Есть Бэтмен, есть Супермен, есть Капитан Америка — а вот героев отечественного разлива не существует. Разве что Чебурашка (но он не супергерой) или сомнительные супергерои Штирлиц и д’Артаньян. И вот в последнее время происходит своего рода импортозамещение: создается прототип своего национального героя, имя и подвиги которого так или иначе берутся из фольклора, но на самом деле это виртуальный бриколаж — микс Васнецова, сказки, былины и диснеевского мультика. Это позволяет городскому и не только городскому населению — которое, конечно, давно уже не является носителем фольклорной традиции в прямом смысле этого слова — каким-то образом поддержать свою идентичность, сказав: да, у нас есть свои русские супергерои — это Илья Муромец, Добрыня и Алеша Попович. Не так давно вышла серия нарисованных мультфильмов «Three Russian Bogaturs» — это очень похоже на мультфильмы про казаков («Киевнаучфильм», режиссер Владимир Дахно), которые ходили за солью и участвовали в Олимпийских играх. Троица борется с Годзиллой, пытается сделать так, чтобы «Титаник» не потонул, и спасает Красную Шапочку от волка. Мы видим, как богатыри вливаются в привычное медиапространство и замещают собой персонажей, которых имели в виду сказители, когда пели былину.

— Есть ли шанс у богатырей стать новыми супергероями? Не помешает ли казенный патриотизм всенародному признанию?

— Люди не видят в этом казенного патриотизма. Собственно, тут работают довольно тонкие механизмы: для подрастающих поколений, для детей, которые смотрят эти мультики, это просто прикольный герой, который делает интересные штуки. Но этот герой — «свой», да еще и «исторический». Те, кто смотрел курс и читал про былину, понимают, что установка на достоверность и отсылка к типизированной истории — ее основная черта. Если раньше на какие-то школьные праздники дети могли нарядиться в вампира, Бэтмена или чертика, то сейчас могут в богатыря — Алешу или Добрыню. В продаже существуют и такие костюмы — они пользуются спросом. Конечно, на Comic-Con Comic-Con — фестиваль в США для любителей фантастики, комиксов и видеоигр. В 2014 году Comic-Con впервые был проведен в России. эти персонажи вряд ли попадут, но в России они точно будут конкурировать с Бэтменом и Суперменом.

К слову, о влиянии и значении мультиков. Я проводил довольно интересный эксперимент: просил в разных школах пяти-семиклассников пересказать былины об Илье Муромце, Алеше Поповиче и прочих. Практически сто процентов рассказывали только то, что видели в мультиках. И хотя в школьной программе есть былины, вероятно, учителя (само собой, не все) не уделяют этому должного внимания, а у школьников сохраняются поверхностные представления только о былинном стиле и о паре-тройке героев. То есть у нас происходит конструирование фольклора, такой виртуальный фольклор, который как бы направлен в прошлое. Но по сути это героизация культурного героя.

— Какое будущее ждет богатырей? Каких?

— Если мультяшных, то тут все понятно: они станут отечественными супергероями. Если былинных, тут я буду фантазировать: скорее всего, фольклористика снова станет с энтузиазмом заниматься эпосом, это в нынешних условиях поиска русским населением своей идентичности станет популярным. Через некоторое время завершится издание «Свода русского фольклора. Былины в 25 томах», почти все тексты русского эпоса станут доступны. Появятся новые положительные персонажи в науке, которые начнут более позитивистски, с применением машинных методов, исследовать эпос. Будут и персонажи отрицательные, которые продолжат искать прародину русских с опорой на эпос, доказывать историчность былинных героев, то есть делать то, что в принципе неверифицируемо. В действительности этот процесс уже запущен. Достаточно показательный пример — Илья Муромец, который воспринимается как реальный персонаж (канонизация в XVII веке только подкрепила в массовом сознании эту идею), а его былинная биография выдается за настоящую жизнь. Интересно, что Илья Муромец с конца 1990-х — покровитель погранслужбы и ракетных войск стратегического назначения, и его былинная биография и эпические подвиги проецируются как на конструируемую реальность (Илья — святой и Илья — воин), так и на историческую действительность.

— Кто же тогда станет следующим Ильей Муромцем?

— Один резонансный персонаж уже есть: это канонизированный в 2000 году Николай II, у которого была довольно мощная пиар-кампания и поддержка. По всей видимости, другой такой персоной через некоторое время может стать нынешний президент. Он совершает довольно странные героические поступки: достает со дна амфору, летает со стерхами, приращивает территории. Он довольно лоялен к церкви, воспринимается как ее защитник, рассказывает населению, как жить в нелегкое время, — это довольно сильные аргументы для капитализации символической власти персонажа. Возникает много мемов, шуток по этому поводу, но в целом, на самом деле, он воспринимается населением России как культурный и национальный герой. Как недавно рассказала на конференции Ирина Козлова, исследовательница советского эпоса из Санкт-Петербурга, дети в школах пишут былины про князя Владимира в Кремле, который собрал все церкви православные воедино и сплотил народ. Попадание этого персонажа в сакрально-эпическое виртуальное пространство скорее всего произойдет, он там укрепится. Памятники при жизни, героизация, множество текстов в медиапространстве — все это может в самом деле привести и к канонизации.

— Как вообще происходит собирание фольклора?

— Очень по-разному. Cобирается экспедиция — в среднем едут от пяти до двадцати человек. Специально выбираем деревню, где живут примерно 300–900 жителей. Идея в том, чтобы за какое-то время, от двух недель до месяца, комплексно опросить по возможности всех, кто там проживает. Вопросы самые разные — всего их более двух тысяч. Всех не получается: кто-то отказывается, кого-то нет в деревне, но процентов сорок мы набираем, и это хорошо. Есть и специальные экспедиции: ставится определенная задача — записать рассказы о жителях определенного местечка, зафиксировать этнокультурные стереотипы. В этом случае и состав участников несколько иной (там нужны очень разные многопрофильные специалисты, владеющие тремя-четырьмя языками).

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Каргопольский район Архангельской области.

— Какая обычно стоит задача перед экспедицией?

— У фольклорно-этнографической экспедиции задача очень простая — собрать все возможное о духовной (простите, я буду пользоваться этим устаревшим термином) и материальной культуре данного локального сообщества. Для этого существуют разработанные вопросники. Их довольно много, приведу пару-тройку пунктов из них: как проходит свадьба, похороны, все обряды жизненного цикла. Когда хоронили, в какой одежде хоронили, что клали в гроб, когда закапывали, какие предания существуют о деревне, какие прозвища были у жителей, в каких целях использовали мутовку...

— Как вы получаете необходимую информацию у жителей деревни?

— Мы приходим в деревню, селимся, к примеру, в школе и начинаем потихоньку обходить людей. Стучимся в дверь, задаем им вопросы. Стратегий опроса довольно много. Удачная стратегия — ходить вдвоем, один молодой, другой постарше, тогда наш информант рассказывает каждому разные вещи. Потому что молодого он как бы поучает, а со старым общается на равных. Рассказы о родах, правилах поведения, которые приписываются беременным, и проч., конечно, лучше собирают девушки. Надо сказать, что это совершенно поразительно. Я езжу в экспедиции больше 15 лет и не перестаю удивляться: нас, совершенно незнакомых людей, пускают в дом, кормят и разговаривают с нами на очень странные темы. От всех фольклористов — поклон нашим собеседникам и информантам.

— Как идет допрос?

— Очень по-разному. Наверное, пора признаться, что мы на самом деле действуем — тут я использую рефлексию и самоиронию, — как средневековые инквизиторы: у нас есть четкая программа, четкий вопрос, мы знаем, что мы хотим получить. Мы хотим получить четкую картинку: как все происходит, почему, зачем, сколько, когда. Один вопрос «Как выглядит домовой?» чего стоит. Поэтому метафора «фольклорист-следователь, фольклорист-инквизитор» очень похожа на правду. Но не все так плохо: практически всегда это обоюдоинтересный разговор — как для собирателя, так и для информанта. Есть настоящие мастера слова с постановкой голоса, как у актера МХАТа, есть и средние рассказчики. Очень редко бывает, что человек выдумывает, рассказывает то, что не знает, чтобы сделать приятное фольклористу. Но это видно сразу, после пяти-шести минут разговора. Тогда, конечно, интервью с ним завершается или переходит на те темы, о которых он может рассказывать. Есть какие-то вполне нейтральные вещи — те же самые детские игры, которые помнит каждый, играл каждый и как-то может рассказывать. Если не хочет, гораздо проще сказать: «Ну ладно, спасибо большое, что рассказали, мне этого хватит», — и уходить, быть честным.

— Как строятся отношения с жителями деревни? Есть ли молодежь в деревне?

— Сначала, конечно, настороженно: кто это к нам в деревню приехал, какие-то чужаки, ходят, спрашивают. Постепенно привыкают, через несколько дней — все знают, что приехали собирать фольклор, интересуются историей, и охотно отвечают на вопросы, рассказывают. Во многом нам помогают главы муниципальных районов: в прошлом году глава даже дал машину, чтобы мы могли ездить в дальние деревни. Магазины делают дневную выручку — если экспедиция большая, бабушки много и охотно разговаривают, вспоминают прошлое. Им часто не с кем поговорить, а тут раз — и собиратель!

Участник экспедиции — он же не только фольклорист и антрополог, он может выступать в роли оператора (например, свадьбы), фотографа, социолога, журналиста, покупателя, газеты со свежими столичными новостями, верификатора знания. Конечно, бывают и такие случаи, когда фрейм «чужак» одолевает все остальное. Тогда студентов — непременных участников экспедиций — могут обвинить в том, что это именно они рвали малину в чужом огороде, сломали забор. Но эти локальные конфликты быстро решаются. Молодежь — отдельная тема. Их немного, но они отличаются повышенным интересом к чужакам. Через несколько дней после того, как мы заселяемся в школу, происходит то, что обычно характерно для поведения половозрелой молодежи: стучат в окна, газуют на мотоциклах, однажды подкинули жабу в окошко.

Вот типичный пример: вечером раздается «бух-бух-бух» в дверь. «Девки, открывайте!» — пришли к студенткам, которые собирают фольклор. Но тут часто гендерные ожидания молодежи не оправдываются: открывают обычно мужики, то есть мы, и начинается долгое общение. Мы выясняем социальную иерархию, структуру, как все происходит, — они же говорят, что будут бить нам морды, поят нас пивом, водкой, самогоном, пытаются узнать, кто мы и откуда и чего стоим. Обычные, иногда очень симпатичные днем ребята, которые застали на своей территории непонятного чужака — фольклориста.

— Получалось набить вам морды?

— Морды бить у них не получалось, потому что в какой-то момент в голове у потенциального мордобителя что-то переключается. Это к вопросу о том, как мы спрашиваем. Вот он говорит: «Я тебе щас, из Москвы, что ли, москвичи-москвичи, пидорасы-стукачи!» У него включается фольклорный текст, то есть стереотипное представление о нас. И тут мы раз — в лоб: «А вот бабушка здесь какая-то есть». Он такой: «Да, есть бабушка». «А что, она вас в детстве лечила, говорят?» Он такой: «Ну вот у меня зуб болел когда-то раньше, я к ней пошел...» — и начинается фольклорный нарратив.

— То есть вы блефуете?

— Нет, в реальности дня через три-четыре мы более-менее представляем, где кто живет, кто что может рассказать. Про бабушку — это сложная комбинация, но самый понятный подростковый текст — это текст про клады, которые есть чуть ли не в каждой деревне. Все ищут клады в старых разрушенных домах, а дом проклятый, где-то водит — можешь заблудиться, есть различные места, и все эти сюжеты очень просто транспонируются в личные тексты. И как только ты переводишь разговор в эту плоскость, вплоть до свадьбы, до похорон, например, как здесь хоронят, как здесь вообще с работой, тут же начинает транслироваться некоторый нарратив, который он где-то слышал, и так далее. Агрессия полностью пропадает, и, в общем, молодые парни становятся совершенно замечательными информантами.

И тогда ребята начинают рассказывать, как они сами искали клады, как ранним утром бегали в школу через мост, под которым жила русалка, как ходили на танцы в клуб, которым раньше была церковь. И ты начинаешь понимать (или думать, что понимать), как организовано символическое пространство в деревне, как оно меняется, как устроена память человека. Такие разговоры под окнами школы, правда, часто затягиваются до глубокой ночи, но что ж поделать — издержки профессии. Главное — молодежь перенимает тексты и практики, носителями которых являются представители старшего поколения, и трансмиссия местной массовой локальной культуры происходит при всех ее трансформациях.

— Но все-таки было такое, что не получалось подавить агрессию?

— При мне — вот я езжу в экспедиции с 1999 года — ничего похожего не случалось, то есть каждый раз любой агрессивный интерес можно купировать, перевести в позитивный разговор. Случается, надо и показывать, что ты тоже не лыком шит, пить ночью водку, доказывая маскулинность. Но, конечно, надо отращивать бороду: человек с бородой, как нам рассказывал антрополог Станислав Дробышевский, воспринимается как более старший и авторитетный.

— Нет ли такого, что информанты не хотят разговаривать?

— Конечно, есть. Если человек боится и говорит: «Вот тут не записывайте, что я вам скажу», — этика фольклориста должна тоже включаться, а диктофон выключаться, рука — нажимать на кнопку «стоп». Это этический выбор человека, записывающего интервью. Многие, конечно, так не делают. В принципе, есть выход: придя домой, записать все по памяти.

— А вам приходилось жульничать и обманывать информантов для получения результата?

—Да, конечно.

— И как?

—Отвратительно.

— В какой ситуации вам приходилось прибегать к обману?

— Смотрите, вот вы разговариваете с бабушкой: откуда вы, где вы живете, сколько вам лет, где родились, расскажите, как вышли замуж. Вспоминает она либо частный случай — тогда нарратив идет плохо, он конструируется мучительно долго, — либо она рассказывает какие-то типичные случаи из своей жизни, которые она много раз рассказывала. И когда голос понижается до шепота, она говорит: «Сейчас расскажу — вот моя соседка, она колдует, она сглазила меня, только это не записывай».

Недоверие к такому источнику фиксации, как диктофон, камера, понятно. Оно связано с публичным пространством: когда человек попадает в публичное пространство, он боится, что его знание станет явным для всего сообщества и его каким-то образом могут выдвинуть из деревенской социальной иерархии. Она боится подмочить свою репутацию — сделать личное признание доступным. В некоторых случаях, когда человек настаивает, диктофон выключается. Сейчас я делаю это практически всегда. Бог с ним, я не получу этот текст — от меня не убудет, я уже много таких текстов знаю. Но иногда я позволял себе говорить: «Да-да, конечно, это просто телефон, а не диктофон, он просто лежит, не обращайте внимания», — и делаешь вид, что записываешь в блокнотике. Обман, в сущности, безобидный, но от этого он не перестает быть обманом.

Однажды в Мезени (это Русский Север, деревни по реке Мезень) мы приехали в дальнюю деревню, так как бабушка знала историческую песню — редкий по нынешним временам жанр. Приехали буквально на пару часов — надо было вовремя вернуться. Жара, было нервно, а женщина за 90 мылась в бане. Ну, пришлось записывать текст прямо в предбаннике, что, согласитесь, не комильфо.

— Бывает, что человек и рад бы что-то рассказать, а ему просто нечего?

— Да, конечно. Обычно это люди, которые работают на ответственных работах, в колхозах, читают много книжек. Они, наверное, к старости вряд ли будут хорошими рассказчиками, если не имеют к этому таланта. Однажды в экспедиции в Вельском районе Архангельской области нам с тогдашней студенткой РГГУ Надей Бирюковой пришлось по второму разу обходить деревню, чтобы найти информанта. Нашли. Бабушка долго пыталась нам помочь, отвечала на вопросы, честно признаваясь, что она не знает этого, этого, этого, этого. Но понимаете, от нее ждут, она должна рассказать. Нельзя сплоховать. Потом вскочила, убежала в другую половину дома, принесла тетрадку и стала зачитывать нам анекдоты, которые она записала, слушая передачи юмориста Петросяна. Ну, что тут поделать.

— Кто вообще такие этнографы?

— Это фанаты, конечно. То, чем занимаются в этнографических, фольклорных и других (пусть меня простят лингвисты и археологи) экспедициях — это подвижничество. Ты с трудом выбиваешь деньги, едешь к черту на кулички, отрываешь людей от их повседневных занятий, работаешь по 18–20 часов в сутки. Но в результате ты начинаешь чуть больше понимать людей, понимать, как люди говорят, рассказывают тексты, почему, что они думают, чего хотят, как они мыслят мир, как организовывают пространство вокруг себя, как устраивают социальную иерархию и проч. А приехав домой, привносишь в гуманитарный научный мир чуть большую упорядоченность, описывая материал, который многими рассматривается как национальное культурное достояние.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Вельский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ в Вельский район Архангельской области.

Фольклорно-этнолингвистическая экспедиция Лаборатории фольклористики РГГУ.

Это я, конечно, так утешаю себя, говоря о полезности нашей профессии: с каждым разом приходится все более отчетливо эксплицировать аксиоматику — прояснять, чем ценна профессия этнографа, фольклориста, лингвиста. Но когда рассказываешь аудитории, что, например, фольклорные тексты о храме Христа Спасителя — от проклятия места на Волхонке игуменьей XIX века и до снятия проклятия, когда советская девушка бросила зимой свою шубку на закладной камень нового здания в 1990-е — созданы, вероятнее всего, в 1990-е и выполняют роль символической прослойки, которая в медийном пространстве легитимизирует «правильный» статус нынешнего ХХС и позволяет инкорпорировать его (и практики, в нем совершаемые) в современное символическое московское пространство, многим становится понятно, зачем нужны фольклористы.

Остается нетривиальный вопрос: почему люди рассказывают такие тексты, легенды, истории про проклятые места?

— Почему?

— Короткий ответ — потому что зачем-то эти тексты нужны людям. Зачем им это нужно — здесь ответы будут в каждом случае разниться. На самом деле интересно вот что. Люди каким-то образом в разных местах транслируют и создают очень похожие нарративы. Например, примерно в 30-е годы возникла довольно большая группа текстов, где люди рассказывали о наказании святотатцев за осквернение церквей, святынь и так далее. К примеру, мужик залез на церковь, сбрасывает колокол — и потом парализует и его, и всю его семью. Или вот известный сюжет 1956 года о куйбышевской девушке Зое, которая схватила в новогодние праздники икону святого Николая и стала танцевать с ней, а потом приросла к полу. Или дети катаются на иконах с горки и потом умирают. Таких нарративов действительно много.

— Почему? Что это значит?

— Хорошо, прямой вопрос — прямой ответ. В данном случае это своеобразная компенсация: ответ на действия властных структур, которые превращали церкви в клубы, зернохранилища, амбары и так далее. Эта компенсаторная функция существует в действительности у очень многих фольклорных текстов. Другие примеры — анекдоты о Сталине, слухи советского времени, сплетни о знакомых. Их рассказывали и рассказывают тайком, но это та информация, которой недостает в официальном дискурсе. Они помогают достраивать лакуны, информационные пустоты, они функционируют там, где информация противоречива и размыта. Фольклор что-то объясняет человеку о мироустройстве — вот, на самом деле, что такое фольклор для носителей традиции, по большому счету. Но, конечно, важно не только это.

— Насколько этнографы сливаются с теми, кого исследуют, то есть со своими информантами?

— У многих возникает профессиональная деформация — как у учителей и вообще любых людей, занимающихся какой-либо деятельностью. Самый некорректный вопрос, который можно задать после чтения фольклористом лекции о суевериях, — «А сами-то вы в это верите?» Я бы не занимался фольклором, если бы не имел опыта отстранения от исследуемого материала. Правда, если говорить честно, в среде фольклористов очень много есть тех, кто как раз не отстраняется. Некоторые фольклористы сходят с ума.

Прекрасный пример, который относится к концу 50-х годов. В Геттингене жил Вилль-Эрих Пойкерт — человек, который занимался систематизацией мифологических рассказов. Как-то он читал открытую лекцию в Бремене, где в конце лекции поделился с аудиторией рассказом о том, как он создал по фольклорным рассказам ведьминскую мазь, намазался ею и испытал ощущения, подобные тем, что испытывают ведьмы, летящие на шабаш. Самая понятная аналогия русскому читателю — мазь Азазелло в булгаковском романе «Мастер и Маргарита». Как ученый Пойкерт был совершенно замечательным, создавал каталог европейских мифологических рассказов, но после этой истории на него, конечно, тут же спустили всех собак, объявили сумасшедшим. У него было достаточно бед в жизни — может быть, он и действительно повредился рассудком, а может быть, проводил свой антропологический эксперимент.

— Вы сказали, что стараетесь отстраняться от изучаемого материала.

— Вот это тот вопрос, который всегда задают фольклористу, если он читает на широкую аудиторию. Хорошо, отвечу. Не стараюсь отстраняться — я в принципе отстранен. Если говорить совершенно простым и обыденным языком, я не верю в дурной глаз. Вообще про сглаз вот что любопытно: в него верят вне зависимости от социального положения, возраста и докторской степени. Это вещь, которая усваивается с самого раннего детства и передается, как герпес в зрелом возрасте: от соседа, коллеги. Если мама научила ребенка верить в сглаз, то, скорее всего, он это будет делать, несмотря на свой собственный опыт. Когда человек понимает, что с ним случилось что-то нехорошее, он начинает искать причину в прошлом. И находит причину — понятно, прошлый опыт состоит из множества маленьких случаев, и он легко связывает то, что случилось в настоящем, с тем, что было в прошлом, причем это не логическая связь. То есть если вы верите в то, что сглаз существует, в то, что предсказание сбудется, вы сами будете программировать свою жизнь для реализации этого пророчества. В принципе, это как-то описывает так называемый эффект Пигмалиона (или эффект Розенталя) — самоосуществляющееся пророчество.

— Попадают ли современные реалии в фольклорный процесс?

— Я вот недавно занимался таким компаративным исследованием: пытался понять, как в XIX—ХХ веках верили в сглаз, что оберегали от сглаза прежде всего и как это сейчас происходит, на материале современных интернет-запросов. Выясняется, что есть некоторые базовые ценности, если пользоваться понятием пирамиды Маслоу. Причем современный городской человек ничуть не меньше верит в сглаз и порчу, чем его сельский предшественник. Любопытно, что если проанализировать запросы в «Яндексе» по слову «сглаз», то выяснится, что люди боятся сглаза не их коровы (как было бы век назад), а машины или работы, будут использовать для защиты от сглаза не только молитву, но и аят. На первом месте, кстати, и в рассказах XIX века, и в современных, — здоровье детей и боязнь его лишиться.

Другой вопрос — когда вдруг активизируются запросы со словом «сглаз»? Забавно, но в символически опасное время и в чужом пространстве: во время новогодних праздников, 23 февраля, 8 Марта и во время летних каникул. Если что-то непонятное происходит с человеком в это время или в поездке на отдыхе, он скорее всего будет искать «фольклорную» причину неприятности.

— Есть ли в современной этнографической среде мода на русскость?

— Существуют две четко различающиеся группы людей: одни пытаются реконструировать фольклор, устраивая фестивали, приглашая казаков, поют русские народные песни, реконструируют какие-то события квазиистории, фольклорной истории. Таких много. Фольклорный фестиваль женщин и мужчин в цветастых платьях вызывает больший ажиотаж и больший интерес, поскольку воспринимается как «наше исконное», наше национальное достояние. Собственно, это не про «понять», это скорее про «показать», что «сохранилось». Все слова нужно поставить в кавычки, чтобы показать эфемерность этих категорий. Другие — это кучки исследовательских центров, которые вне моды. Они ездят в экспедиции, часто — на очень скудные средства, и пытаются, с одной стороны, зафиксировать все, что осталось, потому что фольклор все время меняется и нужно зафиксировать какой-то синхронный срез того, что меняется, того, что рассказывают устно. Потом публикуют какие-то исследования, написанные на птичьем языке, которые невозможно прочитать нормальному человеку. Поэтому во многом, конечно, важная цель — это популяризация знания и попытка развеять заблуждения. Она очень неблагодарная, но важная, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.

Мотивация исследователей не связана ни с национализмом, ни с романтизмом, ни со славянофильством. У них другие цели: глобальная — синхронный срез культурного наследия, причем не только высокого, но и низкого; вторая, пожалуй, еще более глобальная — это понять, что скрывается за тем, почему человек рассказывает фольклор.

— Наверное, глупый вопрос, но вот исходя из этих всех поездок, каков вообще русский народ и его традиция?

— Это известный вопрос: что понимать под традицией, что понимать под народом. Эти термины для фольклористики должны быть искоренены в принципе. Что считать народом? Фольклор одного конца одной деревни может в принципе различаться от фольклорных текстов, которые транслирует другой конец той же деревни. Иногда эти тексты совпадают, они что-то объясняют. Народ — это нация? Или народ — это крестьяне? Или народ — это необразованные жители деревни? Или городские жители? Неправильное слово, поэтому понятие «народ» лучше попросту не использовать. «Локальное сообщество» — термин на самом деле не сильно лучше, но в общем он позволяет как-то передать ту идею, что термин «народ» нерелевантен.

То же самое можно сказать по отношению к «традиции». Традиции чего? Например, для фольклористов начала ХХ века традицией было то, что транслировали люди, родившиеся в середине XIX века. Для нас — тех, кто ездит в экспедиции сейчас — традицией, если вообще использовать такой термин, будет то, что транслируют люди, родившиеся в 40–50–60-х годах. Насколько древняя эта традиция? Традиция ли это вообще? Насколько это конструкт в голове у исследователя и что он на самом деле имеет в виду, когда говорит: «С точки зрения традиции...»? Сейчас используется другое похожее определение — «массовая низовая культура». Оно корректнее, но тут можно задать похожие вопросы и усомниться в операциональности понятия. От понятия «традиция», на самом деле, трудно отказаться. В принципе, этот термин еще операционален для контекста публичных высказываний о фольклоре, он позволяет разграничить два понятия — «знание фольклорное» и «знание рациональное».

В целом в массовой культуре «народ», «традиция» — это термины, за которыми не стоит никакого конкретного содержания. Это лишь опасные риторические обертоны, которые нужны для того, чтобы как-то обосновать свою идеологическую позицию, толкуя о реставрационных националистических идеях властей предержащих. Ну, в лучшем случае они используются для привлечения финансирования и объяснения смысла устраиваемых мероприятий теми сообществами, о которых я говорил, которые собирают фестивали и поют народные песни, — тут содержание более-менее понятно: народная традиция — это локальный костюм, коллективные песни, игры на музыкальных инструментах и танцы. В целом надо признать, что люди уже лучше понимают, что такое фольклор, что это не только танцы, песни, сказки, тосты. Это то, что они транслируют в метро, на улице, то, чем они объясняют реальность, не имея об этой реальности представления или имея представление неверное.

— Житель деревни, того самого локального сообщества, которое вы изучаете в экспедициях, пошел бы на фестиваль русского народного творчества как зритель? На выступлении того же самого хора — почувствует ли он обман?

— Фольклорные коллективы, хоры c их репертуаром, которые есть во многих деревнях и которые функционируют начиная с ХХ века, заместили собой те песни, которые исполнялись ранее. Хоровой репертуар, где могут исполняться и советские эстрадные песни 30-х годов, и аутентичные песни, входят в понятие «традиции». То есть хор воспроизводит те тексты, которые, с одной стороны, легитимизированы, разрешены, с другой — вызывают у населения спрос. Хор ездит на фестивали, в другие деревни и выступает. И жители деревни, конечно, с удовольствием это слушают, но, придя домой, они рассказывают истории про порчу, про икоту (икота — это персонаж, который вселился в человека и говорит на разные голоса), про то, что, когда хоронят человека, необходимо рисовать на гробе окошко, чтобы покойник мог выглянуть, о том, что необходимо греть руки, когда приходишь с кладбища, и так далее — то, что хор не стал бы исполнять.

На самом деле, если говорить очень простым языком, фольклор — это не только песня, сказка, частушка (такое понимание сложилось во многом в советское время), но и бытовуха, вещи, которые делаются сами собой. «Как мама показала, так мы и делаем, как мне рассказали, так я и рассказываю». То есть самими носителями фольклора это не воспринимается как традиция, не воспринимается как фольклор, как что-то ценное — в отличие от песен, исполняемых хорами. Но ценность этого материала, конечно, осознают фольклористы, а иногда и рассказывают информантам о том, что материал ценен. И вот когда вот это вот, вот эти бытовые штуки начинают осознаваться как культурное наследие самими носителями традиции, они переходят в иной статус — статус культурного наследия. Тогда они либо исчезают, оставшись в книжках, которые написали фольклористы, и в текстах, которые они опубликовали, либо переходят на какой-то новый уровень, то есть меняется жанр, меняется прагматика текста, меняется структура текста и даже семантика.

— То есть суеверия никогда не умрут?

— Уильям Томс — археограф, который придумал, к слову, термин «фольклор» — написал об этом в 1846 году большую заметку в журнале

The Athenaeum, где обращался к английскому сообществу, к читателям журнала: зафиксировать фрагментарные баллады, остатки поверий, которые еще можно сохранить, чтобы сделать такую антологию и назвать это не немецким термином völkerkunde (популярным благодаря деятельности братьев Гримм и их «Deutsche Mythologie»), а английским, саксонским термином folklore, то есть «народная мудрость, народное искусство». То есть эта идея о том, что фольклор умирает, была еще и в XIX веке.

Но в действительности, по-моему, ничто никогда не умирает, особенно тексты устной культуры — сюжеты и мотивы. Они переходят в иные знаковые формы, засыпают на время и актуализируются в различной текстовой реализации, когда получают внешний социальный или политический стимул. Если говорить о суевериях сейчас, то понятно, что новые суеверия — суеверия вообще тоже плохое слово, лучше — практики, тексты, поверья — они постоянно реактуализируются и порождаются в то же время новым дискурсом, дискурсом, который существует здесь и сейчас. Не умрет. Пока вы не сможете себе что-то объяснить, пока ваши знания не будут на уровне компьютера

138‑го поколения, где вы можете, рационально сопоставив факты, представить себе какую-то объективную картину реальности, будущего, вы так или иначе будете зависимы от этого эффекта — эффекта случайной выборки из предшествующих событий, нужного, чтобы объяснить то, что случилось с вами. Или будете обращаться к фольклорному континууму, выбирая оттуда тексты, сюжеты, образы. Или и то и другое.

— Что вам вообще интереснее — ездить в экспедиции или в университете заниматься изучением и систематизацией материала?

— Откровенное получается интервью. И то и другое. Как шампанское без газа, как автобус без колес, фольклорист немыслим без фольклорно-этнографической экспедиции. Ближе к весне начинается экспедиционный зуд: хочется ездить и спрашивать. После трех-четырех экспедиций летом, ближе к его концу, не терпится начать систематизировать, исследовать и понимать. Потом снова в экспедицию — проверить, что ты там натеоретизировал. Практика и теория в фольклористике здесь дополняют друг друга, это две части одного процесса, равно интересные исследователю. В контексте сказанного очень жаль, что я не застал живое исполнение русских былин (вот бы переместиться в конец XIX века). Но вы знаете, отголоски актуального бытования эпоса, когда они встречаются, это полный восторг.

В Яреньге у Белого моря мне рассказали, что вместо сказителя в конце XX века рыбаки брали с собой на промысел библиотекаря, чтобы та читала книги в непогоду. А в недавней зимней экспедиции 2014 года жители Вожгоры (это Лешуконский район Архангельской области, недалеко от Республики Коми), совершенно замечательные люди и великолепные рассказчики, вспомнили выражение, что когда на 2 августа гремит гром — это Илья Муромец едет на тачке по небу.