Языки архитектуры XX века

- 6 лекций

- 4 материала

Лекции о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают, а также путеводитель по этим стилям, музыкальная игра и тест, помогающий выбрать идеальный дом

Лекции о том, как возникли и преображались архитектурные стили, которые нас окружают, а также путеводитель по этим стилям, музыкальная игра и тест, помогающий выбрать идеальный дом

В современных архитектуре, дизайне и моде — почти во всем, что нас окружает сегодня, — большинство идей было придумано в первой половине и в середине XX века. Когда мы оцениваем дом, выбираем обои, или мебель, или даже вазочку, мы сталкиваемся иногда с далеким эхом этих поисков, а иногда с последовательным использованием одного из шести стилей, которым посвящен этот курс.

Само слово «стиль» могло бы потребовать отдельной дискуссии, но мы не будем очень строги. В каждой лекции мы поговорим о том, что вдохновляло архитекторов и дизайнеров, почему их идеи имели успех у публики и о чем нам сегодня говорят линии, объемы, цветовые решения, детали.

Вернемся более чем на 100 лет назад и отправимся в Париж, на Всемирную выставку 1900 года. Такие выставки проходили регулярно на протяжении всего XIX века в разных странах. На них выставляли передовые технологии и искусство, свои павильоны строили и государства, и отдельные компании и предприниматели. К парижской выставке 1900 года были построены грандиозные павильоны Гран-Пале и Пти-Пале, которые стоят и сейчас, а также многое другое, что не сохранилось, в том числе и большой глобус высотой с многоэтажный дом у подножия Эйфелевой башни.

Выставку посетили 50 миллионов человек, и кроме архитектуры и предметов быта они могли видеть выдающиеся достижения технологического прогресса: электрический поезд на поднятых на эстакаду железнодорожных путях, колесо обозрения высотой больше 100 метров, а также кинематограф. В павильонах кроме техники посетителей ждали и многочисленные предметы современного дизайна.

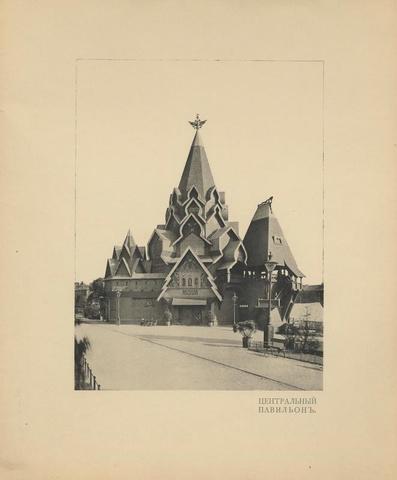

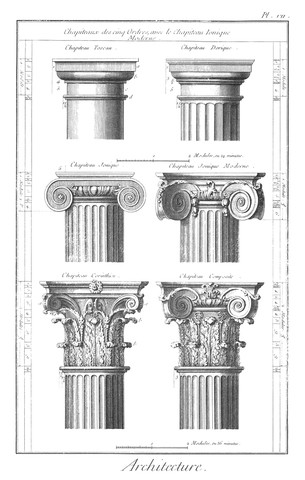

Темой выставки был «Взгляд на уходящий век», и архитекторы и кураторы с удовольствием предавались ностальгии. А ведь XIX век был полон событий и открытий — было что вспомнить! Главные здания были выполнены в актуальном тогда стиле бозар, составленном из фрагментов ренессанса, барокко и классицизма. При этом при строительстве зданий были использованы самые новые технологии, в первую очередь металлические конструкции, которые поддерживали высокие стеклянные своды этих дворцов. А российский павильон, спроектированный петербургским архитектором Робертом-Фридрихом Мельцером, вообще напоминал древнерусский кремль — на протяжении десятилетий наша страна представляла себя на международных выставках в образах русской старины, к удовольствию европейской публики и неудовольствию прогрессивной критики в России.

С предметами быта, выставленными в павильонах, происходило то же самое: многие современные вещи, от посуды до электрического лифта, от платья до кареты трамвая, тоже выглядели так, как если бы их сделали сто лет назад. Возникал странный эффект — в павильонах с исторической архитектурой были установлены суперсовременные машины, а вещи, произведенные на заводах и фабриках, выглядели так, как будто их сделали ремесленники.

Это странное соединение устремленности и в прошлое, и в будущее было характерно для всего XIX века. Комментируя еще выставку 1851 года, критик Готфрид Земпер заметил, что современная промышленность научилась массово производить многие предметы обихода, она помогает архитекторам возводить крупные здания, но остается скрыта от наших глаз эстетикой прошлых веков. Вещи, сделанные на заводах и фабриках, выглядят как предметы, произведенные вручную сто лет назад. Металлические конструкции скрываются под толстым слоем штукатурки, имитирующим классические колонны. Надо найти такой эстетический язык, который отвечает новым технологиям, писал Земпер, потому что у каждого времени должен быть свой язык.

С Земпером были согласны очень и очень многие. Английский критик, идеолог эстетического движения и вдохновитель группы «Искусства и ремесла» Джон Рёскин прямо говорил, что в архитектуре и ремесле есть правда и ложь. С его точки зрения, было просто аморально с помощью штукатурки имитировать мрамор и производить на мануфактуре мебель, которая подражает средневековым образцам. Правда, сам он как раз больше любил Средние века и готику.

Французский архитектор Виолле ле Дюк, который прославился как знаток готики и реставратор собора Парижской Богоматери, был одним из самых жестких критиков архитектуры, торжествовавшей на Всемирной выставке (правда, он умер за 20 лет до нее). Он называл здания в стиле бозар «бледными подделками, беспорядочными грудами реминисценций», упрекал архитекторов в том, что «избыток деталей скрывает бедность замысла, отсутствие идей». При этом, замечал он, получаются здания, неудобные для публики, даже плохо построенные: «здания, ничего не говорящие ни уму ни сердцу; огромные расходы, которые нас удивляют, но никогда никого не трогают» Э. Виолле ле Дюк. Беседы об архитектуре. Т. 1. М., 1937..

Требование найти в современности ее собственную гордость высказывали и многие другие: от декадента Бодлера до коммуниста Маркса. Но новых технологий самих по себе было недостаточно для создания нового художественного языка — нужны были и новые идеи. В середине XIX века их еще не было, а вот к концу они появились.

Общее настроение этой эпохи получило

Философы, психологи, проповедники вдохновлялись этой мрачноватой картиной, чтобы погружаться вглубь человеческой души и исследовать ее самые темные стороны и потаенные мотивы. Вот несколько примеров.

Одной из центральных стала идея вырождения: цивилизация, культура, подобно больному человеку, приходит к финалу, мир болен психически. Чезаре Ломброзо считал, что по особенностям строения лица и анатомии можно опознавать преступников. Но это было только частным применением его более общей идеи, что физическое и духовное развитие тесно связаны и что человеку вредны любые отклонения от нормы, будь то преступление или произведение искусства (одна из его книг так и называлась — «Гениальность и помешательство»). Его последователь Макс Нордау написал книгу «Вырождение», в которой пытался доказать, что современный образ жизни и современная культура неизбежно приводят человека на грань психического истощения. Причем проявлением этого становятся не только банальные преступления, но и политический экстремизм, декадентская поэзия, авангардная живопись и т. д.

На рубеже веков выходят из печати самые первые, перевернувшие представления о психике книги Фрейда. Их культурное влияние было значительным, что было связано с общим интересом образованной публики к естественным наукам. Публика в эту эпоху вообще жадно интересовалась темами изнанки души — скрытых желаний, сексуальных извращений, неконтролируемых и мощных сил, скрытых внутри нас.

В руках призрака надпись: «Лучше Месмера и Калиостро…»

Абсолютно повальным было увлечение спиритизмом — верой в возможность контакта с умершими. С вызовом духов с середины XIX века экспериментировали президенты и императоры (например, Александр II), и никакие протесты ученых (например, Дмитрия Менделеева) и осуждающие окрики со стороны церкви не помогали. Возник отдельный жанр спиритической фотографии — попытки запечатлеть духа с помощью новой технологии. В начале XX века в России насчитывалось 160 спиритических кружков, а тираж журнала «Спиритуалист» достиг значительной по тем временам цифры: 30 тысяч экземпляров. На фоне упадка интереса к традиционным религиозным институтам распространяется интерес к разным другим видам духовного и мистического опыта: теософии, антропософии, древним мифам и легендам.

С другой стороны, рост городов и развитие капитализма дали возможность для появления целого нового класса людей, который можно называть буржуазией или средним классом. Как ни называй, но его важные свойства — много свободного времени, неплохое образование, отсутствие замков, дворцов и титулов. Если в начале и середине XIX века первые поколения буржуа были сосредоточены на своей деловой активности и мечтали сравняться с аристократией, то к концу века их внуки уже вовсю интересовались современным искусством и искали возможность выразить себя. К их услугам были новые предметы роскоши и магазины-пассажи, новые виды искусства — фотография и кино, новые виды транспорта (вот-вот начнется автомобилизация). Научные и квазинаучные, философские и эзотерические идеи подогревали их интерес к миру, его тайнам и тайнам человеческой натуры. А вот чего у них пока не было — это эстетики, которая могла бы все это объединить и которая при этом была бы новой, не заимствованной у старой аристократии, у прошлых веков.

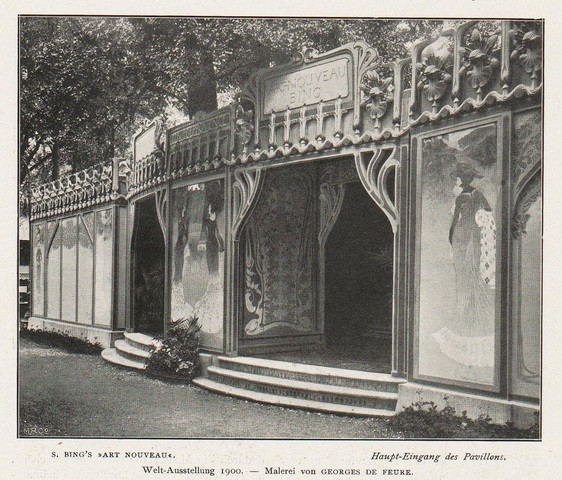

Окажемся снова в Париже в 1900 году. От парадоксального соединения старого и нового, о чем я уже говорил, были избавлены некоторые небольшие павильоны, и к ним устремлялась более искушенная публика. Среди них — L’Art nouveau Bing, или «Новое искусство Бинга». По сравнению с гигантскими центральными павильонами он просто крохотный, но именно здесь было самое передовое искусство и дизайн.

Владелец павильона — Зигфрид Бинг, представитель большой франко-немецкой коммерческой династии. Он торговал восточными товарами, японским искусством, фарфором, гравюрами.

Все это можно было увидеть и в павильоне Зигфрида Бинга на Всемирной выставке. Встречались похожие вещи и в других павильонах, однако именно название проекта Бинга, ар-нуво, стало именем нового стиля во Франции.

Увидеть «новое искусство» можно было не только на выставке, но и в городе. Вот, например, странные металлические решетки и павильоны, которые то тут, то там появляются на улицах Парижа. Своими плавными изгибами они как будто напоминают траву и даже покрашены в зеленый цвет. Иногда на кованых металлических лепестках вырастают плоды — круглые фонари. Такие же гибкие, извивающиеся буквы объясняют, что перед нами метрополитен.

Входы в метро, спроектированные архитектором Эктором Гимаром, — один из самых известных новых проектов Парижа в стиле ар-нуво. Что в нем было интересного?

Во-первых, эти объекты предназначены для масс — они украшают людные улицы Парижа, встречают пассажиров общественного транспорта, а в 1900 году, когда было открыто метро и установлены первые павильоны Гимара, им воспользовались больше 15 миллионов человек.

Во-вторых, речь идет о современных технологиях — не только само метро, но и павильоны из металла и стекла на бетонном основании были разработаны Гимаром так, чтобы быть максимально экономичными в производстве и установке (впрочем, компания — оператор метро все равно осталась недовольна).

Что Гимар предложил этим толпам прохожих и пассажиров с эстетической точки зрения? Легкий, изящный образ — и одновременно немного пугающий своей схожестью с живой природой. Неслучайно Сальвадор Дали позднее сказал, что станции вызывали ассоциации с погружением в подсознание. Но еще — если это растения, то мы погружаемся в подземное царство, где нас ждут то ли кроты и червяки, то ли просто ад.

Горожане приняли станции с восторгом и негодованием, как и все, что делается для широкой публики. И тем не менее по проектам Гимара было построено почти полторы сотни павильонов и небольших навесов и оград, больше 80 сохранились до наших дней. Сегодня, вместе с другими памятниками эпохи, павильоны Гимара составляют лицо нового стиля.

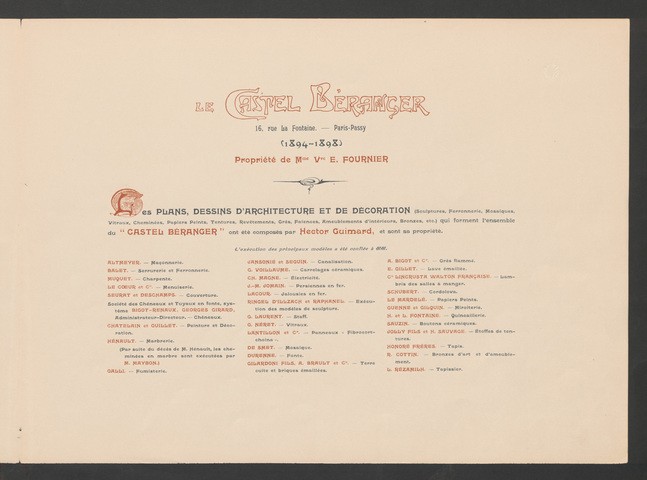

Гимару, конечно, не удалось бы получить такой интересный заказ, если бы он не был относительно хорошо известным архитектором. До метро он уже спроектировал павильон электричества для Всемирной выставки в Париже в 1889 году, а также несколько домов в самом буржуазном, XVI округе Парижа.

Но настоящий прорыв случился у него с проектом дома Кастель-Беранже, первого парижского здания в стиле ар-нуво. Это типичный доходный дом на 36 квартир. «Кастель» значит «замок», и Гимар действительно использует распространенный в середине XIX века среди архитекторов прием: современному зданию придаются черты исторического. Есть башни, бойницы, местами крупная кладка имитирует средневековую архитектуру.

Что отличает проект Гимара от предыдущих — к этим историческим параллелям он добавляет много новых деталей, начиная с главного подъезда: в низкой арке, между двумя коренастыми колоннами, как будто взятыми из подземелья романского храма, он вставил легкую кованую решетку с растительным мотивом. Растительность расползается дальше — по решеткам окон и балконов, каменным, металлическим и керамическим деталям.

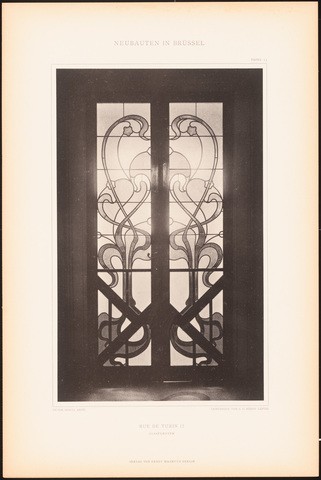

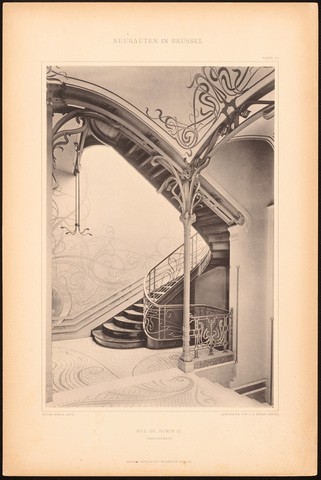

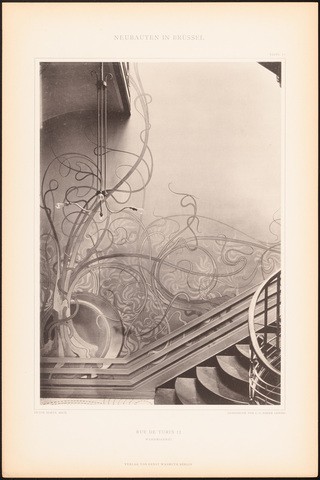

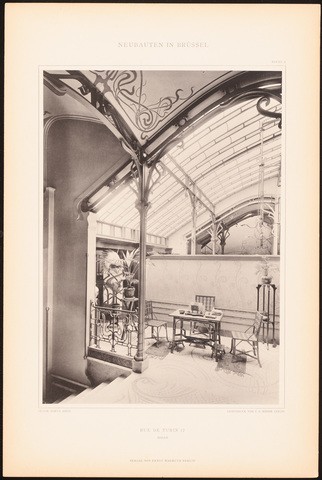

Гимар подсмотрел эти приемы у другого отца-основателя ар-нуво — бельгийского архитектора Виктора Орта. Бельгия была своего рода перекрестком европейских культур, а Брюссель — городом открытым и космополитичным. Новая культура при этом подпитывалась старинными традициями ремесла и развивающейся металлургией. В итоге концентрация памятников ар-нуво в столице этой небольшой страны едва ли не выше, чем в более крупных европейских городах.

Архитектор Орта произвел на Гимара большое впечатление. В 1893 году он как раз закончил работу над особняком Тасселя, небольшим домом для одной семьи в Брюсселе. Орта значительно смелее и радикальнее своего французского коллеги: никаких исторических мотивов, он полностью отдается власти «нового искусства», превращая с помощью росписи, керамики, металлических деталей интерьер особняка в лирическую цветочную пьесу.

Но спрос на «новое искусство» со стороны богатых людей не мешал архитекторам мечтать о более справедливом обществе, в котором пропасть между классами не была бы такой большой. «Есть... сословие, чье сердце и руки не запятнаны алчностью к деньгам, заразившей нас всех, — я имею в виду народ», — говорил бельгийский архитектор Анри Ван де Вельде в 1894 году. «Художникам придется уяснить себе возникновение принципа новой этики. Он настолько могуч, что победит даже антипатию, которую мы питаем к машинам и механической работе!» — продолжает он А. Ван де Вельде. Очищение искусства // Мастера архитектуры об архитектуре..

Ван де Вельде отмечает здесь еще одну особенность нового стиля, которую мы уже видели в павильонах метро Гимара. С одной стороны, яркие образы, энергичные, напряженные, пружинистые линии соответствуют напряженному духу времени. А с другой стороны — упрощается форма, сводится к более простым элементам. А раз так, то ее проще сделать на заводе и не ошибиться, легко выпускать большими тиражами и не терять качество. Вот оно, решение проблемы, которая так заботила в середине XIX века Земпера и Рескина!

Ар-нуво называют последним большим стилем (хотя это звание оспаривают некоторые другие). Но это еще и первый стиль современности, первый стиль массовой культуры, массовой печати, фабричного производства. Это стиль, в котором стремление найти новый смысл искусства успешно соседствовало с открытостью к самым широким вкусам публики, религиозный символизм смешивался с психоанализом, художественный образ то ли подчинял себе технологию, то ли, наоборот, подстраивался под нее.

С другой стороны, или именно поэтому, ар-нуво претендовало на то, чтобы охватить все стороны жизни. Одной рукой можно было чертить небоскреб, а другой — обложку книги. План расположения комнат в доме и рисунок на его фасаде могли быть одинаково сложными задачами.

Высказывание Анри Ван де Вельде выдает еще одну особенность ар-нуво. Он представляет себе совместную работу множества архитекторов, работу по созданию нового стиля, основанного на некоторых принципах, которые придумываются, обсуждаются, тестируются. Иначе говоря, ар-нуво — это проект, первый проект такого масштаба. В работу над ним были вовлечены архитекторы всех континентов, которые объединялись в группы, издавали журналы и книги. И им активно помогали заказчики, которые гордились сотрудничеством с передовыми мастерами и часто разделяли все их идеалы, а кроме того — производители и продавцы материалов, мебели, тканей, ювелирных изделий.

Возьмем, например, уже упомянутый Кастель-Беранже. Многостраничный альбом рассказывал обо всех достоинствах здания, предлагая на первых страницах общие виды, а дальше — все детали и элементы, деревянные, каменные, металлические, а также обои, некоторую мебель, включая цветочные горшки. На обложке альбома были перечислены все поставщики и мастера — более трех десятков имен и названий компаний.

Другие издания были более идеологическими. Например, британский The Studio, который назывался также «Иллюстрированный журнал изящного и прикладного искусства». Он был придуман Чарльзом Холмом в 1893 году. Торговец шерстью и шелком, Холм объездил всю Европу, а также посещал Японию и США. Почувствовав, что наступают новые времена, он забросил бизнес и начал издавать журнал — сперва в Британии, потом по всему миру.

Другом Холма был Артур Ласенби Либерти, основатель магазина Liberty, в котором продавались модные ткани. Первенство компании в этой сфере было настолько заметным, что в Италии, например, стиль ар-нуво даже получил имя «либерти» — как во Франции он получил имя «ар-нуво» из-за названия магазина Зигфрида Бинга.

В Германии предпочитали термин «югендстиль» — «молодой стиль», а его глашатаями были журналы Jugend из Мюнхена и Pan из Берлина. Кстати, обратите внимание на название последнего — древнегреческий бог Пан с козлиными ногами был известен игривостью, веселым нравом, а также высокой сексуальной энергией.

В Вене художники и архитекторы собрались в группу, которая получила название «Сецессион», и так же обычно там именовали и стиль. Буквально «сецессион» значит «отделение», «обособление» — от старого искусства, от его менее прогрессивных художников. В этой группе были такие известные всем сегодня люди, как Густав Климт и архитектор Отто Вагнер. У Сецессиона был свой журнал — Ver sacrum, «Весна священная». Как и в знаменитом балете Дягилева и Стравинского, это название отсылало к буйным античным праздникам начала весны. Журнал, кстати, тоже спонсировал Зигфрид Бинг.

А в Испании ар-нуво оказалось связано с возросшим интересом к национальной культуре и истории, в том числе к готике. Каталонский вариант стиля смешал черты национальной средневековой архитектуры и логику ар-нуво. Самым ярким представителем этого движения стал Антонио Гауди.

Похожим образом ар-нуво развивалось и в России, хотя мы привыкли называть этот стиль модерном. Здесь тоже были популярны все те идеи, с которых мы начинали разговор, ведь в XIX веке Россия была полноценным участником общемирового процесса. Как и западных коллег, российских архитекторов и художников волновали поиски нового стиля для нового времени. Заметную часть второй половины XIX века российские архитекторы увлекались историзмом, и как один из его вариантов можно было бы рассматривать многочисленные вариации русского стиля. Но постепенно многие архитекторы переключились на более прогрессивные идеи.

Возьмем, к примеру, Федора Шехтеля. В 1883 году он участвует в организации народных гуляний, связанных с коронацией Александра III, но не как архитектор, а как сценограф — по его эскизам проходит процессия «Весна красна». Одновременно он, опять же как сценограф, сотрудничает с антрепренером Михаилом Лентовским и его театром в саду «Эрмитаж». Обратите внимание — народные гуляния, театр для образованных горожан, представителей среднего класса…

Шехтель начинал с подражательных исторических зданий — например, с одновременно неорусского и неоготического усадебного дома Сергея фон Дервиза в Рязанской губернии, с неоготического особняка Морозовой в Москве на Спиридоновке и с собственного дома в московском Ермолаевском переулке, о котором он писал своему другу Антону Павловичу Чехову, что это «избушка непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирку, то ли за синагогу» Цит. по: Л. А. Соколова. Московский модерн в лицах и судьбах. М., 2022.. В 1901 году Шехтель даже построил русский павильон в историческом стиле на Международной выставке в Глазго, где был один из центров европейского ар-нуво.

Но с начала

Московский модерн разнообразен и игрив — городское пространство позволяло сделать каждый дом отдельным объектом искусства. В Северной столице застройка значительно плотнее, поэтому петербургским архитекторам пришлось научиться работать только с фасадами. Зато интенсивная деловая жизнь, торговля и безостановочный рост Петербурга на протяжении нескольких десятилетий открывали широкие возможности. Там сложился вариант ар-нуво, который называют северным модерном. Он был распространен еще и в Скандинавских странах. Северный модерн строже французского и немецко-австрийского вариантов в том, что касалось общей логики фасада: архитекторы стремились к достаточно простой геометрии. Зато в вариантах отделок стен, в деталях, в многочисленных скульптурах прорывалось стремление модерна к глубинам культуры, часто — к северным сказаниям, скандинавским эпосам.

Век ар-нуво был недолог, хотя в XX столетии все менялось быстро. Но ар-нуво пало жертвой собственных достижений. К чему стремились архитекторы?

И что же получилось? Стиль — идеальный вирус, легко воспроизводится даже не очень талантливыми художниками, не требует глубоких знаний и основательной подготовки от публики, узнается в предмете любого масштаба, от особняка до броши. Массовый потребитель заинтересовался теми благами, которые ранее были доступны только богатым, и производители, реклама и магазины были рады пойти в этом навстречу. В стиле ар-нуво делались любые распространенные товары: дешевые украшения, упаковки для чая и зубного порошка, мебель, посуда… Неудивительно, что

«Самый гадкий образец декадентского стиля. Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна — всюду эта мерзкая пошлятина» Запись в дневнике от 16 августа 1932 года // К. И. Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1994..

Характеристика гневная и одновременно точная, ведь все главные элементы стиля автор Мойдодыра и тончайший критик, конечно же, уловил.

Сегодня к ар-нуво часто обращаются и дизайнеры интерьера, и архитекторы. В 1990-х в российских городах ар-нуво вообще был одним из самых популярных источников идей для новой архитектуры: легко узнается, вызывает приятные чувства и ассоциируется с искусством, с

Ар-деко — эпоха контрастов. С одной стороны, «ревущие двадцатые» с джазом, вечеринками, миллионерами; с другой стороны, шок Первой мировой войны и надвигающаяся Вторая. Роскошные клубы, пароходы, тянущиеся к облакам небоскребы — с одной стороны; революции в Европе, очереди за едой, безработица, Великая депрессия — с другой стороны. Противоречивость и контрастность отразились и в самом стиле: увлечение возможностями промышленного производства соседствовало с любовью к тонко сделанным деталям; сталь встречалась с золотом; любовь к современности — с заимствованиями узоров и мотивов из древних цивилизаций; нарочитая грубость форм — с очень тонкой проработкой деталей и элементов, с ремесленным трудом, который, наверное, уже не встречался потом в западной культуре.

И хотя эпоха ар-деко осталась далеко позади, нет, наверное, другого стиля, который был бы так любим дизайнерами: использовать его мотивы в обустройстве интерьера или проектировании предметов очень легко, а эмоциональный эффект остается неизменно сильным. Давайте разберемся, как удалось создать этот особый язык и почему он до сих пор востребован.

1922 год выдался насыщенным: подписан договор об образовании СССР, Османская империя распалась, Ирландия получила независимость от Великобритании, Муссолини пришел к власти в Италии, прошло первое заседание Международного суда в Гааге, первый ночной коммерческий авиарейс перевез пассажиров из Лондона в Париж, на экраны вышел хоррор «Носферату», основана тогда еще только радиокомпания BBC, Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, а в Париже Жан Кокто поставил пьесу «Антигона» с декорациями Пабло Пикассо и костюмами Коко Шанель. А среди литературных событий нас интересует роман французского автора Виктора Маргерита «Холостячка». Скандал, вызванный этой книгой, трудно представить себе сегодня: автора лишили ордена Почетного легиона. Но книгу в течение следующих 10 лет перевели на 12 языков, включая русский, а также переделали в пьесу и уже до войны дважды экранизировали. В первый год было продано 300 тысяч экземпляров, а к концу десятилетия — больше миллиона.

Главная героиня романа — юная дама, наследница неплохого состояния, сколоченного ее отцом во время Первой мировой войны. Ее первый серьезный роман заканчивается неудачей, и она пускается во все тяжкие. Надо признать, что роман был довольно слабым в художественном отношении, но стал своеобразным документом эпохи, поскольку показывал особую культуру изнурительной экстатичности, то есть стремление довести до края и даже далее любое удовольствие или впечатление.

Вот как автор описывает вечерние развлечения героини:

«…кончая дневную работу, Моника посвящала свои вечера и часть ночи танцам. Одна и с подругами, с которыми мало-помалу сошлась теперь в театральной и артистической среде. Она постепенно избрала пять-шесть мест, где в известные часы предавалась опьяняющему кружению. Она стала одной из множества этих полуобморочных фигур, бесновавшихся в вихре шума и света, под звуки оркестра в ослепительном полуночном солнце. Она стала одним из этих жалких человеческих образов, раскачивающихся друг на друге в силу неудержимого инстинкта; маленькой волной необъятного людского моря, где прилив и отлив движется бессознательным ритмом любви».

Но Моника не только веселится: она открыла магазин дизайнерских аксессуаров и сама проектирует

В этом замечании был свой резон: во Франции на войне побывало почти все мужское население страны в возрасте от 20 до 50 лет, больше 1 миллиона солдат не вернулись с поля боя, оставив 1,5 миллиона вдов и сирот. Потери всех стран — участниц войны оцениваются почти в 10 миллионов человек. Не менее ужасным был сам опыт Первой мировой войны: новые технологии уничтожения людей и одновременно недели и месяцы, проведенные в бессмысленных маневрах или в окопах, — это заставляло пересмотреть все представления о ценности и смысле жизни.

Экономические последствия войны были не менее тяжелыми, но постепенно положение выправлялось. Успешнее всего в послевоенной ситуации развивались США, эта страна сделала большой рывок вперед. Но и европейские страны вскоре пришли в себя. Начался бурный рост — на сцену выходили новые производители, сколачивались новые состояния. Хотя, как обычно, речь идет о сравнительно небольшой прослойке людей, но их возможности и аппетиты росли очень заметно.

И одновременно радикально менялась политическая карта Европы. В нескольких странах, включая Россию и Германию, произошли революции. Во всех странах социалистические идеи и партии становились все влиятельнее, рабочее движение — все заметнее. И, с другой стороны, росли и правые партии, националистические и фашистские движения. Если предвоенную эпоху можно было описать как ожидание радикальных и катастрофических перемен и поиск новых идей и смыслов для будущего, то межвоенный период не принес ни успокоения, ни ясности: конфликты обострились и стали как будто неотъемлемым, постоянным качеством общественной и культурной жизни.

И одновременно Первая мировая война, кажется, заставила западный мир всерьез расширить круг своих эстетических интересов (кстати, и Вторая мировая тоже приведет к похожему результату, хотя не так быстро, — к появлению постмодернизма). Как будто эта катастрофа вынудила усомниться в основаниях современной западной цивилизации и обратиться ко всем возможным другим цивилизациям: Древнего Египта, ацтеков и майя, Африки, Дальнего Востока. Все это уже присутствовало в той или иной степени и раньше. Например, Египет стал источником многих эстетических находок уже после похода Наполеона. В середине XIX века были открыты отношения с Японией, и в результате японская живопись заполнила европейские салоны и вдохновила импрессионистов. Но в эпоху ар-деко спрос на эти темы вырос еще больше. Тут свою роль сыграли еще и массовая печать и путешествия, а также то, что линейность, графичность, геометричность оказались востребованы промышленностью.

Все противоречия и странности эпохи можно было увидеть, как всегда, в Париже, на очередной большой выставке в 1925 году. В этот раз — посвященной не технологиям, а на специализированной Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Спустя четыре десятилетия, в 1966 году, именно название выставки подсказало кураторам экспозиции, посвященной «ревущим двадцатым», термин «ар-деко» — и только тогда термин «ар-деко» стали использовать для обозначения части художественных поисков эпохи.

Выставку задумывали провести еще до войны, причем важным условием участия в ней было представлять проекты только в современном стиле, никакие исторические реминисценции не допускались. Из-за войны проект пришлось отложить, и вернуться к нему получилось только в середине 1920-х, но требование быть современным оставалось. Из-за этого США вообще отказались от идеи делать на выставке официальный павильон своей страны, решив, что у американских промышленников и дизайнеров нет достаточного количества примеров современного дизайна.

Хотя выставка была международной, французские дизайнеры и производители на ней заметно доминировали. Павильоны представляли отдельные регионы Франции, отрасли, компании, магазины. Их архитектурные решения были близки: уступчатые силуэты, геометризованные узоры, большие окна-витрины, металлические решетки. Это было сочетание, с одной стороны, ясных скульптурных форм, архитектурных силуэтов — логики, которая осталась еще от предыдущей эпохи ар-нуво. Только теперь они стали еще проще, геометричнее, технологичнее. А с другой стороны, к архитектуре добавлялись богато выполненные отдельные элементы, детали, орнаменты, хотя их рисунок тоже стал попроще, энергичнее, ярче. Как будто архитекторы и дизайнеры задались целью приблизить ар-нуво к народу и сделать его еще более технологичным, но чтобы не потерять внимание богатой публики, добавили роскоши в выборе материалов и ремесленного труда в отдельных элементах.

Самому большому упрощению подверглись архитектурные формы. Здания павильонов представляли собой соединенные простые фигуры — куб, параллелепипед, цилиндр. Входы, карнизы и окна уже не были такими чистыми: они украшались некоторыми узорами, но так, чтобы их смысл считывался издалека благодаря упрощению и контрасту цветов. Уже в павильонах посетителей встречали предметы мебели и объекты дизайна, в которых упрощенные силуэты сочетались с дорогими материалами и изощренными орнаментами — растительными и античными, восточными и отсылающими к достижениям прогресса. Наверное, поэтизация прогресса была одной из самых заметных черт нового стиля.

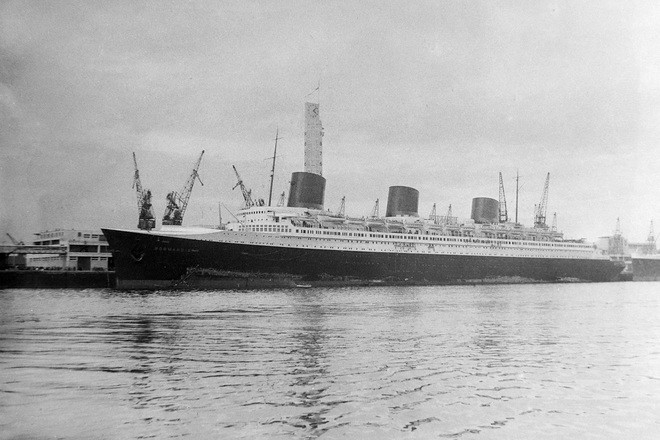

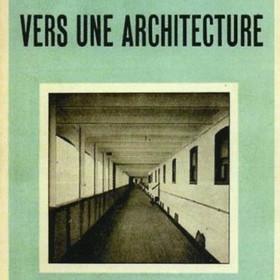

Воплощением этого соединения технологий, роскошного образа жизни, архитектуры и дизайна стали трансатлантические лайнеры, которые еще до войны начали превращаться в особый тип не столько транспорта, сколько образа жизни. Ими был очарован даже Ле Корбюзье, который представил на парижской выставке радикально упрощенный и функциональный павильон «Новый дух» и раскритиковал все прочие павильоны (кроме советского, архитектора Мельникова). Лайнеры же он называл символом «освобождения от проклятого раболепия перед прошлым» Le Corbusier. Toward an Architecture. New York, 2007., то есть от необходимости воспроизводить во всяком жилом пространстве образцы ушедших эпох. По размеру трансатлантические лайнеры были больше, чем любые многоквартирные дома того времени: в них помещалось до 3000 пассажиров, которые не только спали, но и ели, пили, танцевали, играли в казино, лечились и так далее. Небольшой город принимал форму компактного, эффективного и стремительного судна — это ли не образец для современной архитектуры, до которого она все никак не дотянется, утверждал Ле Корбюзье.

Но вот уровень роскоши, который был принят в этих городах на воде, он не одобрял. Особенно выделялись два корабля. Во-первых, «Нормандия» французской Compagnie générale transatlantique, которая была спущена на воду в 1932 году и пересекла океан за четыре с небольшим дня. А во-вторых, Queen Mary британской компании Cunard-White Star Line, которая начала курсировать между Великобританией и США чуть позже и побила рекорд скорости «Нормандии» (впрочем, они еще несколько раз передавали друг другу так называемую «Голубую ленту» — приз за скорость для трансатлантических лайнеров).

В отделке интерьеров обоих лайнеров использовались дорогие породы дерева, панели из которого дизайнеры разделяли пластинами из металла и стекла. В мебели — цветная кожа, шелк, блестящие детали. В светильниках — цветное стекло. В оформлении салонов и кают использовались специально заказанные для кораблей работы популярных художников, не самых авангардных, но и не чересчур консервативных: картины, скульптуры и барельефы.

Но еще более заметным было другое соревнование — строителей небоскребов в Нью-Йорке. Как и корабли, небоскребы этого времени были чудом современных технологий и одновременно предметами роскоши и способом продемонстрировать успех компании-заказчика. Первые здания, которые считаются небоскребами, стали появляться в конце XIX века преимущественно в Чикаго и в Нью-Йорке. Их росту и распространенности способствовали технологические новинки. Это даже не столько собственно более прочные конструкции зданий, сколько лифты, сперва механические, затем электрические, а также искусственная вентиляция, необходимая в доме такого размера и с таким количеством людей.

Но ограничиться только этим девелоперы не могут: полученные квадратные метры надо красиво упаковать, подать публике и арендаторам офисов или покупателям квартир. Внутри все этажи одинаковы, а вот внешний облик и отдельные пространства (лобби, магазины) — именно здесь искусство архитекторов и дизайнеров оказывается востребованным. Следовать надо было любому из модных на сегодня стилей, поэтому часть небоскребов интерпретируют классические мотивы, другие заимствуют элементы у готических соборов, в третьих видно влияние ар-нуво.

Но два самых знаменитых — Крайслер-билдинг и Эмпайр-стейт-билдинг — это иконы ар-деко. Первым из них начали строить небоскреб для корпорации «Крайслер» архитектора Уильяма ван Алена. Высоко над городом возносится его пирамидальная шапка, увенчанная шпилем высотой в 55 метров (только благодаря этому шпилю зданию удалось обойти по высоте еще одного конкурента, небоскреб на Уолл-стрит, 40). Металлическая обшивка, напоминающая дизайн автомобилей «Крайслер», блестит на солнце. Мотивы, связанные с автомобильным дизайном, многократно повторяются — особенно бросаются в глаза головы птиц, которые установлены на высоте, как горгульи на готическом соборе, и крылья, — все это были элементы, вторящие логотипу автокомпании. В самых заметных частях здания в металле выполнены орнаментальные мотивы, и они же повторяются на фасаде из кирпича. В лобби и лифтах — деревянные панели, наборные панно из дерева и металлические детали.

Крайслеру удалось побыть чемпионом по высоте только 11 месяцев: в 1931 году был закончен Эмпайр-стейт-билдинг, обошедший конкурента больше чем на 50 метров. Архитекторы обоих зданий несколько раз возвращались к рабочим столам, узнав, что конкурент добавил еще десяток метров. Соревнование было нешуточным: несколько рабочих погибли из-за спешки на высоте. Но строительство закончилось уже в разгар Великой депрессии, так что здание лет десять простояло полупустым и заслужило прозвище Empty State Building — «Пустое государственное здание». У этого небоскреба поменьше ярких блестящих деталей, зато поверхность стены разнообразнее: есть рельефные выступающие части, которые тянутся во всю высоту, в простенках между окнами — вставки из камня с угловатым геометрическим орнаментом. Но самое большое впечатление должны производить подъезды, оформленные как порталы в

Крупные объекты складываются из небольших деталей, а силуэт здания легко переносится на дизайн афиши, комода с радиоприемником или чайника. Шаг в сторону объединения разных масштабов одной эстетикой уже сделали мастера ар-нуво. Прошло два десятилетия, и этот принцип становится

Можно начать даже с такой, казалось бы, незаметной вещи, как шрифт. В ар-деко появилось несколько легко узнаваемых шрифтов, которые мы и сегодня связываем с этой эпохой. Здесь тоже себя проявила любовь к контрастам и преувеличениям: сильно вытянутые буквы, как небоскребы, буквы, в которых толстые штрихи соединяются с тонкими — как тонкие неоновые трубки на фасадах домов, которые стали появляться в эти же годы. Мотивы из Древнего Египта, Японии и Китая, культур доколумбовой Америки глубоко проникали в графическую культуру: дизайнеры полюбили силуэтные композиции, орнаментальные обрамления. Если в ар-нуво любили плавные завитки, растительные мотивы, рисунок с тонкими линиями, то в ар-деко вкус изменился, стал как будто грубее или энергичнее: чаще использовали прямые и острые углы, вдохновлялись автомобилями, пароходами и самолетами, увлекались фотомонтажом, не боялись упрощать изображение до пятен и геометрических фигур.

Мебель ар-деко — одна из самых ярких страниц этой истории, и во многом благодаря торговле антиквариатом этого периода ар-деко стало таким популярным в современной культуре. Мебель на выставке 1925 года была представлена особенно хорошо — на сцене появились мебельные гарнитуры. Раньше архитекторы и дизайнеры практически всю жизнь делали свою мебель в

(а именно они как раз становились все более распространенным видом жилья даже у состоятельной публики).

Кроме того, от дизайнеров требовалось привести всю мебель к стандартным размерам, ведь теперь нельзя было измерить перед производством каждую комнату и заранее определить место для каждого шкафа и комода. Функциональность и вместимость мебели тоже должны были стать стандартными, ведь теперь нельзя было заранее узнать, сколько будет платьев у дамы или сколько будет посуды на кухне. На выставках и в журналах предлагались наборы мебели, которые составляли бы обстановку для разных образов жизни или для разных помещений: «Комната для джентльмена», «Современная столовая». Такого рода названия были более коммерчески выгодными, чем очень расплывчатые определения — «современный стиль», «новое искусство» — эпохи ар-нуво. Ведь современный стиль не может меняться каждый год, а рынок начинал требовать постоянного обновления ассортиментов магазинов, сближая дизайн и моду.

Из дизайнеров особенно выделяется Жак-Эмиль Рульманн, у которого на выставке 1925 года был даже свой павильон, и довольно крупный — «Дом коллекционера», размером с небольшой загородный особняк. Здесь как раз вся мебель была выполнена в одном стиле, и в то же время почти все предметы можно было бы перенести в другое место и воссоздать там задуманную дизайнером изысканную атмосферу, демонстрирующую утонченных вкусов владельца. Впрочем, на широкое распространение этих предметов мебели надежды не было: Рульманн делал одни из самых дорогих объектов на рынке — из эбенового дерева, палисандра, акульей кожи и слоновой кости. Повторять его подходы к форме и к самому набору объектов другим компаниям, которые производили предметы для широкого потребителя, нужно было уже из более простых материалов.

Другим законодателем и авторитетом в этой области стал Рене Лалик, ювелир и мастер в том, что касалось работы со стеклом, камнем и костью. Он стал знаменит уже до Первой мировой как мастер ар-нуво, но с наступлением новой эпохи не захотел терять завоеванных позиций и, напротив, только расширил свое влияние. Лалик тесно сотрудничал с производителями, и многие его работы инновационны не только по форме, но и с точки зрения технологий производства цветного стекла и тиражных предметов. Лалик и его ателье не только заполняли своими работами многочисленные галереи и магазины, но их часто приглашали оформлять общественные пространства — рестораны, гостиницы, а самыми масштабными проектами стали оформление лайнера «Нормандия» и интерьера церкви Святого Матфея на острове Джерси.

Наконец, несправедливо было бы не упомянуть самую известную в эту эпоху дизайнера-женщину, соратницу и соперницу Ле Корбюзье — ирландку Эйлин Грей. Ее история — это сюжет отдельного романа. Она родилась в Ирландии, в аристократической семье, училась в Лондоне в художественной школе и прославилась уже своими первыми парижскими проектами, в том числе квартирой для Жюльетт Леви — парижской светской львицы и владелицы модного дома. Ее квартиру Грей оформила в 1920-х годах. Эйлин Грей тоже работала с дорогими материалами, но металл и стекло как символы современности привлекали ее не меньше. Это сблизило ее с дизайнерами и архитекторами-модернистами, и спроектированная ею самой уже как архитектором модернистская вилла E-1027 неподалеку от Монако сегодня считается одним из памятников этой эпохи.

Отдельный разговор нужно посвятить моде. Инновации здесь коснулись всех аспектов отрасли. Даже манекены изменились: фигуры были упрощены, лицам придавали характер абстрактных масок — в духе модернистской скульптуры Константина Бранкузи и портретов Модильяни. На таких манекенах хорошо смотрелись платья, которые тогда становились популярными — с простыми прямыми силуэтами, но интересными сочетаниями тканей, цветов, с ломаными, асимметричными, слоистыми краями. Отдельно популярными стали адаптации мужской моды для женщин. Как писал Ивлин Во в «Мерзкой плоти» про одну из героинь: «Она одевается в строгом, мужском стиле, который придает такой шик многим американкам…» Свою роль играла эмансипация, которая предлагала женщинам все более активные роли: интеллектуальную работу, активные вечерние и ночные развлечения, спорт, управление автомобилем и так далее.

Принципы «роскошной простоты» продемонстрировала Коко Шанель, представив в 1926 году свое знаменитое «маленькое черное платье». Из всех модельеров в истории Шанель, вероятно, чаще всего становится героиней книг, фильмов, статей, и пересказывать их все здесь было бы странно. Но важно отметить, что ее деловые успехи непосредственно связаны с восстановлением экономики после Первой мировой войны и одновременно — с ее сотрудничеством с Сергеем Дягилевым и Игорем Стравинским, которым она помогла после революции на первых порах продержаться в эмиграции. В 1920–30-е годы она делала костюмы для постановок дягилевского театра, что было полезно для развития ее стиля и в то же время делало ее все более влиятельной фигурой в творческой и светской среде. Характерна для своего времени одна постановка дягилевской труппы, посвященная роскошной жизни, к которой Шанель имела отношение, — одноактный балет «Голубой поезд». Его герои — пассажиры поезда-экспресса, который идет от Кале через всю Францию к роскошным курортам Французской Ривьеры: Каннам, Ницце, Монте-Карло. Занавес для балета был выполнен по картине Пикассо, костюмы для путешественников, спортсменов и отдыхающих на пляже сделала Коко Шанель, а сюжет написал Жан Кокто.

Еще один модельер этой эпохи, Жанна Ланвен, получившая за успехи на поприще высокой моды орден Почетного легиона, прославилась своим фирменным «силуэтом Ланвен» — платьями, которые были достаточно прямыми и простыми в верхней части, но от пояса расширялись и становились пышнее. Это решение было одновременно и современным, и консервативным и поэтому пользовалось успехом у более широкой публики, что позволило ей выстроить крупный дом моды с женским, мужским, спортивным и детским направлениями.

Эльза Скиапарелли — третье имя, которое часто вспоминают в связи с этой эпохой, замечательный пример того, как пересекались интеллектуальные, художественные и творческие круги. Она была итальянской аристократкой, дочерью и племянницей ученых — историка, астронома и египтолога, — поэтессой. Она увлекалась символизмом и теософией и вышла замуж за шарлатана-экстрасенса, который сбежал от нее после рождения дочери. Но свою карьеру в моде Скиапарелли начинает с коллекций, которые посвящены успехам современной авиации.

А что же происходило в нашей стране? Если в искусстве модерна Россия вполне совпадала с ритмами культурной жизни Европы, то после Первой мировой и революции ситуация радикально изменилась. Гражданская война и экономический кризис, массовая эмиграция представителей среднего класса — все это сделало распространение ар-деко в СССР совершенно невозможным, по крайней мере в первой половине 1920-х.

Однако постепенно ситуация менялась. Некоторые культурные контакты между Россией и западным миром все-таки сохранялись. Деятелям культуры и тем, кто отвечал за промышленные и экономические связи, было разрешено путешествовать. СССР участвовал в выставке 1925 года авангардным павильоном Мельникова и экспозицией клуба Александра Родченко. Оба проекта должны были продемонстрировать специфическое направление архитектурной и дизайнерской мысли в СССР, связанное с новыми задачами власти и культуры — служить строительству коммунизма. Однако и модернистская архитектура Мельникова, и конструктивизм Родченко были удивительно близки европейскому контексту — установками на функциональность, технологичность, ясность и простоту образов. Супрематический фарфор Казимира Малевича и его учеников Николая Суетина и Ильи Чашника, который они делали на Государственном (бывшем Императорском) фарфоровом заводе, прекрасно смотрелся — тогда — в любом интерьере ар-деко, а сегодня — в западных музеях в соответствующих экспозициях.

В повседневную жизнь советских граждан ар-деко тоже так или иначе проникал. НЭП создал небольшую прослойку состоятельных граждан, которых интересовал в том числе и западный образ жизни. Хотя официальная пропаганда и искусство не щадили вещизм и мещанство нэпманов, но благодаря им современные мода и дизайн развивались и в СССР. И несмотря на все идеологические разногласия, эстетические ориентиры ар-деко легко угадываются в продукции того времени — от портсигаров и флаконов духов до мебели.

Стремление догнать и перегнать Запад и Америку в особенности привело к тому, что заимствования и копирование иностранных образцов распространились и на государственном уровне. Хотя у архитектуры 1930-х, у непостроенного Дворца Советов и построенных уже после войны московских высоток и павильонов ВДНХ совсем другие смыслы и история, но среди нью-йоркских небоскребов или европейских особняков можно найти им аналоги. Иногда к ар-деко относят и некоторые станции московского метро, где тоже часто используется металл, цветное стекло, есть архаические мотивы в архитектурных деталях.

Конец ар-деко, как и конец ар-нуво, был связан с мировой войной, но теперь уже Второй. Закат начался уже раньше: Великая депрессия и рост социальной напряженности, установление тоталитарных режимов в Европе, новый виток национализма — все это повышало градус государственной пропаганды, а значит, в архитектуре коммерчески ориентированный стиль ар-деко постепенно уступал место помпезным и агрессивным версиям неоклассики. Примеры можно было снова увидеть на выставке в Париже в 1937 году.

Противостояние СССР и Третьего рейха на выставке было оформлено расположенными друг напротив друга павильонами — одинаково стремящимися кверху зданиями-постаментами. Германский был ближе к неоклассике, на нем был установлен орел. У советского павильона архитектурная часть по проекту Бориса Иофана своими резкими уступами немного напоминала нью-йоркский небоскреб. А статуя Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» была выполнена вполне в духе социалистического реализма, опиравшегося на эталоны искусства XIX века. Реплику павильона и восстановленную скульптуру можно наблюдать сегодня у входа на ВДНХ. Но в стороне не оставались и другие. Например, дворец Шайо — комплекс, построенный к выставке французскими архитекторами — напоминает одновременно и нацистскую архитектуру Альберта Шпеера, и московскую Библиотеку имени Ленина Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха.

А в 1960-х ар-деко открывают снова. Успехи европейского и американского дизайна после Второй мировой заставляют обратиться к его истокам. В 1966 году в Музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «25-е годы: ар-деко, Баухаус, де стейл, эспри нуво», обозначавшая четыре главных направления в дизайне того времени. Куратор выставки Ивон Брунхаммер тем самым установила паритет между более коммерческим ар-деко и иконами модернизма. О модернизме я подробнее расскажу в одной из следующих лекций, но пока что важно сказать, что устоявшееся мнение относило модернистские направления скорее к разряду высокого искусства. Теперь же Брунхаммер объявила все 1920-е годы зоной одной эстетической реальности, представленной в разных вариациях. Ар-деко с тех пор стабильно занимает одно из первых мест по продажам и на мировых аукционах, и на блошиных рынках. Что вполне объяснимо, ведь это не только красивые вещи, но и самые старые из эпохи массового производства, то есть в них есть идеальное для коллекционирования сочетание распространенности и элитарности.

Эстетика ар-деко прочно вошла в арсенал архитекторов и дизайнеров, стремящихся создать у потребителя ощущение избранности, хотя уже вряд ли к этому присоединяются провокационность, эпатаж и рискованное поведение.

Мы ждем от истории искусства и архитектуры, что она будет устроена как сериал. В одной серии герои женятся, в другой у них родился ребенок, сперва был ренессанс — а потом барокко, и никак не наоборот. Так нас учили в школе, так удобно и просто. На самом деле вернее будет представить себе историю искусства XX века как много сериалов, которые мы смотрим одновременно, переключая каналы. Иногда мы встречаем знакомые сюжеты, шутки из одного сценария используются сценаристами в другом, одни и те же актеры играют разных героев.

Из всех сюжетов в истории архитектуры модернизм, наверное, вызывает больше всего споров и разночтений. Начать можно с того, что модернизм — никакой не стиль. Мы используем этот термин, для того чтобы обозначить множество разных событий: это отдельные архитекторы, группы, движения, школы, проекты, тексты манифестов…

Когда говорят о начале модернизма, то одни указывают на время после Первой мировой войны, другие — на начало XX века, а третьи говорят о том, что корни модернизма надо искать еще дальше, в XIX веке.

Когда закончился модернизм?

Что же тогда мы вообще имеем в виду под модернизмом? Более или менее всех модернистов объединяет следующий набор убеждений.

Во-первых, уверенность в том, что мир необратимо и радикально меняется, что завтра будет совершенно непохоже на сегодня: экономически, политически, социально, культурно. При этом у модернистов разные представления о том, что именно меняется и какое будущее нас ждет: одни ждали новой большой войны, а другие — всеобщего мира и процветания. Но некоторые тенденции были достаточно хорошо заметны, и их никому не удавалось игнорировать: рост городов, развитие технологий, в том числе строительных, ускорение темпа жизни, демократизация, то есть вовлеченность масс в политическую и общественную жизнь.

Во-вторых, всем модернистам свойственно убеждение, что искусство и архитектура обязаны отреагировать на эти изменения, и даже больше того — художники и архитекторы должны направлять общество, двигать его вперед, быть в авангарде.

В-третьих, отсюда следует, что художники и архитекторы должны придумать, какими должны быть искусство и архитектура будущего. Ведь будущее еще не наступило, мы только на пороге радикальных перемен. Но если мы хотим оказаться там раньше всех остальных, быть лидерами, то должны сами придумать, что там будет впереди. А это значит, что нельзя ограничиться разработкой только своего стиля или темы: на такие масштабные задачи нужно отвечать целой системой, философией. Неслучайно «Черный квадрат» Малевича так часто пытаются сравнить с иконой — это не просто

Чтобы не запутаться, мы рассмотрим главные идеи архитектурного модернизма на примере трех проектов, появившихся примерно в одно время.

Посмотрим для начала на небольшой дом, который архитектор Ле Корбюзье вместе со своим кузеном и соавтором Пьером Жаннере построил для семьи Савуа к 1931 году в городке Пуасси в часе езды от Парижа. Заказчиками была семейная пара состоятельных и прогрессивных людей: Пьер был успешным страховщиком, его жена Евгения — женщиной активной и с деловой хваткой, заядлой автолюбительницей. Именно она в значительной степени руководила процессом строительства и вела все переговоры с архитекторами.

Дом был предназначен исключительно для отдыха, для пикников с друзьями. В доме была большая общая комната, терраса на крыше, три спальни — для хозяев, их сына и гостевая, кухня и комнаты для горничной и шофера (брат Пьера Савуа погиб в результате несчастного случая, связанного с автомобилем, и с тех пор Пьер не хотел водить машину сам). Все это можно найти более или менее в любом загородном доме в любой части света.

Но вилла семьи Савуа — в русском языке закрепилось не совсем верное наименование «вилла Савой» — уникальна, потому что лучше всего воплощает пять принципов современной архитектуры, к которым Ле Корбюзье пришел незадолго до того.

Вот эти принципы:

1. Дома следует поднимать над землей на колоннах: это освобождает место для сада, а также для машины, которая таким образом становится частью архитектурного замысла — два достижения цивилизации, современная архитектура и современный транспорт, объединяются.

2. Крыши надо делать плоскими и на крышах устраивать место для отдыха, для солнечных ванн и для растений. Так мы возвращаем природе то, что дом у нее забрал, заняв

3. Здание должно опираться не на прочные стены, а на систему колонн, которые пронизывают его снизу доверху. На колонны опираются горизонтальные перекрытия — с точки зрения структуры дом становится похож на этажерку. Тогда можно стены между комнатами ставить в любом месте, придавать им любую форму, ведь они больше не являются несущими.

Четвертый и пятый принципы тоже следуют из того, как Корбюзье переосмыслил структуру.

4. Не только внутренние стены, но и внешние теперь не являются несущими. Значит, можно делать большие окна, длинными лентами опоясывающие здание, впускающие как можно больше солнечного света.

5. По той же самой причине фасад может выглядеть как угодно.

Объект, который получился благодаря этим принципам, вилла Савой, выглядит как тонкий параллелепипед, зависший над зеленой лужайкой. Сквозь окна можно увидеть людей, находящихся внутри, в некоторых частях — даже весь дом насквозь. Самое большое помещение — на втором этаже, это гостиная. Она отделена от открытой террасы окнами во всю высоту стен. Если их раздвинуть, то почти весь второй этаж, комната и терраса, становятся одним пространством.

В процессе строительства между заказчиками и архитекторами возникали естественные трения, тем более что бюджет проекта был превышен, а дом получился неидеальным: в нем постоянно

После войны здание было в таком плохом состоянии, что его даже думали снести. Семья Савуа уже разрослась, да и не была такой же состоятельной, как до войны. Дом и участок город выкупил — без внимания хозяев вилла начинала превращаться в руину, и город планировал разместить там часть школы. Но ремонтировать здание так и не начали — получалось слишком дорого. Тогда за спасение виллы взялся сам Ле Корбюзье. Он представлял ее в книгах и статьях как важный для истории современной архитектуры памятник, который надо реставрировать. Эту идею поддержали критики и архитекторы по всему миру, а также министр культуры Андре Мальро. В результате вилла Савой получила статус памятника спустя всего 35 лет после ее строительства. Правда, отчасти это случилось и из-за того, что Ле Корбюзье погиб. Он утонул во время купания, и Франции надо было

В том же 1929 году, когда начиналось строительство виллы Савой, на Всемирной выставке в Барселоне коллега Ле Корбюзье, немецкий архитектор Мис ван дер Роэ, открывал свой проект — павильон Германии. Здание должно было продемонстрировать, что Германия совсем оправилась после Первой мировой войны и снова является одной из центральных западноевропейских держав в смысле экономики и инноваций. Лучшим способом это сделать было построить павильон из дорогих материалов, но в современном стиле.

Мис ван дер Роэ начинал свою архитектурную карьеру вместе с Ле Корбюзье — в мастерской немецкого архитектора Петера Беренса. Кстати, там же в это время работал и Вальтер Гропиус — будущий основатель Баухауса, немецкой школы дизайна и архитектуры, одного из главных центров модернизма в Европе. Беренс умело сочетал инновационность с традиционностью — он любил классические формы и материалы, прежде всего кирпич. Для своего главного заказчика, компании AEG, он построил в 1909 году гигантский турбинный завод, открытое внутри пространство без стен и опор, с большими окнами 15-метровой высоты. А перед Первой мировой войной по его проекту было построено мрачноватое здание немецкого посольства в Санкт-Петербурге, которое стоит прямо у Исаакиевского собора, — на этом проекте за стройку отвечал ученик Беренса Мис ван дер Роэ.

К концу 1920-х годов Мис ван дер Роэ уже был не просто архитектором, которого можно послать в другую страну смотреть за рабочими. К этому времени он построил несколько частных домов, постепенно перемещаясь от классических форм к более современным. В 1921 году он спроектировал несколько утопических стеклянных небоскребов интересных форм для Берлина. В 1926 году сделал мемориал, посвященный коммунистам Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Их убили в ходе столкновений, продолжавшихся в Германии после революции 1918 года. Этот мемориал — кирпичная стена с выступающими частями — уже вполне модернистский объект, который разговаривает на языке чистой геометрии.

С середины 1920-х Мис ван дер Роэ был тесно связан с ассоциацией немецких архитекторов, известной как Веркбунд — «Производственный союз», а с ее директором Лили Райх у него были не только творческие, но и романтические отношения. И наконец, в 1927 году Мис ван дер Роэ стал куратором такого проекта: под Штутгартом появился экспериментальный поселок Вайсенхоф, куда пригласили разных архитекторов придумывать экономичное и современное жилье. В том числе по одному или несколько домов там построили Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, а также Петер Беренс (на фоне своих бывших помощников он смотрелся довольно устаревшим).

И тем не менее именно барселонский павильон из этого периода творческой биографии Миса ван дер Роэ известен больше всего. Его можно назвать первым примером знаменитого принципа Миса ван дер Роэ — «Меньше значит больше». Что же он там сделал — кстати, вместе с Лили Райх, о которой часто забывают? И как понять это выражение? Павильон представлял собой небольшое строение. На прямоугольном участке архитектор поставил несколько вертикальных плоскостей, стен, и накрыл их общей крышей. Хотя большинство стен стоит свободно и не пересекается с другими, возникает ощущение нескольких пространств: побольше, поменьше, открытых, закрытых. Таким образом Мис ван дер Роэ воплотил идею свободной планировки зданий. В то время об этом размышлял и Ле Корбюзье, и американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, и многие другие.

Пол и стены были облицованы большими плитами из дорогого камня: мрамора, оникса, травертина, а часть стен сделаны полностью стеклянными. С двух сторон к павильону примыкали прямоугольные пруды, в которых красиво отражались эти каменные стены. В одном из прудов была установлена небольшая скульптура Георга Кольбе под названием «Утро» — изображение девушки, напоминающее изящные античные памятники. В нескольких местах стояли придуманные Мисом и Лили Райх кресла на основе из мягких металлических полос с кожаными подушками — они получили имя Barcelona. Сейчас оригинальные кресла можно найти в музеях, а их реплики — в магазинах.

Особенно интересны колонны, которые изобрел Мис ван дер Роэ специально для этого проекта. Редко стоящие стены, которые нигде не создают замкнутого контура, не могли бы выдержать крышу, ее надо было поддержать

Эти колонны идеально отражают принцип «Меньше значит больше»: чем меньше материала, тем сложнее делать, тем больше надо придумывать, больше вкладывать изобретательности, таланта. И результат тоже будет производить впечатление не количеством, а изяществом, незаметным на первый взгляд качеством. Впрочем, есть и другое мнение — что на самом деле колонны не были так уж необходимы с точки зрения конструкции, а Мис ван дер Роэ поставил их только для красоты и ритма, для ощущения устойчивости композиции.

В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер, который считал всю современную культуру угрозой для арийской идеологии. Баухаус, которым тогда руководил Мис ван дер Роэ, был закрыт — точнее, Мис сам принял решение о роспуске школы и вскоре уехал в США. Барселонский павильон к этому моменту уже давно был разрушен, ведь он изначально строился как временный. И тем не менее он вошел в учебники архитектуры, а Мис ван дер Роэ добился невероятного успеха в США. Диктатура Франко пала в 1975 году, и группа испанских архитекторов начала работу над восстановлением павильона по фотографиям и чертежам, даже провела небольшие археологические раскопки, чтобы установить точно, где и как был расположен фундамент. Сегодня павильон стоит на старом месте и привлекает студентов-архитекторов со всего мира.

Наш третий пример архитектуры модернизма находится в Москве, он был построен примерно в это же время. Это не загородная вилла, не выставочный павильон из дорогих материалов, а многоквартирный дом, который должен был стать прообразом коллективного жилья будущего.

Советские архитекторы стремились найти новый подход к жилью. И для этого были сформированы исследовательские группы, делались экспериментальные проекты, которые часто оставались на бумаге, а иногда строились; выпускались журналы. Перед всем сообществом советских архитекторов стояла непростая задача: как построить много жилья и сделать это максимально дешево. Решений было много, некоторые из них были диаметрально противоположными. Например, в районе метро «Сокол» в Москве в начале

Архитекторы-конструктивисты сделали ставку на многоквартирный дом и искали решение в балансе экономических, строительных и гигиенических параметров.

Во-первых, требовалось найти минимальный размер жилой ячейки, то есть квартиры, в которой человеку удобно, где он получает достаточно места для сна и работы, и добиться того, чтобы туда попадало максимальное количество света. Архитекторы предложили совсем убрать из квартиры или уменьшить функции, которые человек может разделить с другими. Пусть будет меньше кухня, а чтобы поесть, можно ходить в столовую. Пусть человек стирает одежду не в своей ванной, а относит в прачечную.

Сегодня это звучит экстремально, но в то время казалось решением одновременно нескольких проблем. Общая фабрика-кухня позволяет не только убрать кухню из квартиры, но и централизованно кормить рабочих более качественной пищей. Заодно между ними возникают дружеские отношения, формируется новое сообщество. А чем полезна прачечная? До появления стиральных машин стирка в квартире приводила к большой сырости и плесени. Стиркой занимались женщины, которые за эту работу не получали денег, то есть подвергались еще более жесткой эксплуатации, чем слуги до революции. Общая прачечная решает сразу много проблем: возникает более здоровая атмосфера и в квартире, и в семье.

Во-вторых, чем больше квартир-ячеек в доме, тем меньше материала тратится на каждую из них. Это с одной стороны, потому что с другой — тем больше придется строить коридоров и лестниц, теряя таким образом площадь, которую можно было бы использовать для жилья (лифты уже придуманы, но очень дороги и для массового жилья, о котором мечтают советские архитекторы, не подходят). Кроме того, не хочется превращать многоквартирный дом в муравейник, где никто никого не знает: дом должен способствовать развитию социалистического общества, в котором все товарищи.

Дома, где функции обобществлены и все живут одним коллективом, называли домами-коммунами. Но идеальных домов-коммун, в

Дом строился для архитекторов и инженеров, которые были готовы на своей шкуре проверить, как может быть устроена жизнь в менее комфортных пространствах, а это в идеальном доме-коммуне было бы неизбежно. Здание разделили на два корпуса: для семейных, с квартирами на две-три комнаты, и для холостых. Во дворе поместили еще один небольшой корпус, в котором должны были находиться коммунальные функции — например, клуб-столовая, прачечная и спортзал.

Как были устроены жилые корпуса? В обоих корпусах квартиры были двухъярусными, а на верхних этажах — даже трехъярусными. Такой тип жилой ячейки был разработан в Стройкоме под руководством Гинзбурга и использовался в доме Наркомфина. Это называется «жилая ячейка типа F». Две такие ячейки, расположенные одна над другой, занимали три этажа с одним общим коридором. Из него можно было войти в верхний этаж одних квартир и в нижний этаж других. В квартирах и в галереях, которые их объединяют, сделаны большие панорамные окна. Отсутствие лишних коридоров позволило сделать во всех квартирах окна на обе стороны и обеспечить сквозное проветривание.

В этом проекте архитекторы следовали, насколько им позволяли технологии и бюджеты, четырем из пяти принципов Ле Корбюзье. Железобетонный каркас давал возможность сделать в квартирах большие окна и более легкие стены — они были из кирпича или камышита, то есть камыша, закрытого бетоном. При этом внутри квартир стен почти нет, все пространство открыто. Инновационные фибролит и ксилолит — древесно-опилочные плиты — использовались во внутренних стенах и на полу. На плоских крышах корпусов, между которыми можно было пройти по мостику, планировалось сделать места для солнечных ванн и детскую игровую площадку. А вот ставить дом на ножки, как это было сделано с домом Наркомфина, не стали.

Самые интересные сегодня — это квартиры в корпусе для холостяков. Они были площадью не более 36 квадратных метров, состояли из спальни и большой гостиной-мастерской (ведь все жильцы имели отношение к проектированию). Предполагалось, что питаться жильцы будут по большей части в столовой, так что тут не было полноценных кухонь. В небольшом закутке по специальному проекту архитектора Соломона Лисагора были встроены кухни-шкафы, компактности которых позавидует любой современный шведский дизайнер.

Естественно, что с домом связана масса историй — забавных и не очень. Здесь жили некоторые из самых известных и талантливых архитекторов эпохи. Например, один из самых молодых и ярких конструктивистов Иван Леонидов, имя которого знают сегодня архитекторы по всему миру. В годы постройки дома он уже был не в чести: идеологические оппоненты конструктивистов выбрали именно его, чтобы критиковать авангардное движение. Шла кампания против «леонидовщины». Но архитектором очень интересовались за рубежом. Рассказывают, что сам Ле Корбюзье, который в этот момент занимался строительством дома Центросоюза в Москве, захотел посетить мастерскую знаменитого Леонидова. Но у него не было ни мастерской, ни даже квартиры — так что советское руководство в срочном порядке дало ему квартиру в доме «Показательное строительство».

Снова спросим себя, что общего между этими проектами? Все три проекта

Но в наших зданиях —

Каждое из этих зданий может восприниматься независимо от любого окружения. Это геометрически правильные объекты, форма которых никак не связана с контекстом, а только с тем, что у них происходит внутри. В прежние времена архитекторы чуть больше заботились о том, как сделать свои проекты похожими на соседние.

В каждом из этих проектов используются новые технологии. Они немного разные, но есть и то, что их объединяет. Это независимость структуры здания от конструкции. В прошлом была необходимость делать все или почти все стены несущими, иначе здание не могло стоять. Это значило, что большой зал, или высокий потолок, или коридор с одинаковыми комнатами, или

Как мы уже говорили в самом начале, в каждом из этих проектов заложено много амбиций: новое устройство жизни, новые принципы архитектуры, архитектор, который придумывает и воплощает эти правила и создает новый мир. И в то же время эти принципы и правила — результат не только творческой интуиции, озарения или вдохновения. Философия этих архитекторов описана, к философии прикладываются расчеты, схемы и чертежи — бери и следуй новым правилам, развивай или критикуй.

Последнее обстоятельство особенно важно. Каким бы привлекательным ни было ар-нуво, каким бы успехом ни пользовалось ар-деко — им не удалось пережить той эпохи, в которой они возникли. Если сегодня мы и обращаемся к ним, то из-за ностальгии, из желания вернуться в прошлое. Архитекторам-модернистам удалось создать целую систему, гибкую, но отвечающую запросам времени, постоянно развивающуюся. Ее можно было преподавать, сперва в созданных самими модернистами школах — Баухаусе в Германии, Вхутемасе в СССР. Когда Баухаус разгромили, то Гропиус и Мис ван дер Роэ переехали в США и перенесли новые подходы туда. А в СССР даже переориентация на классику в середине 1930-х не помешала новым методам спрятаться внутри профессии, чтобы потом, с очередным изменением курса власти во второй половине 1950-х, снова расцвести.

Модернизм оказался не только доктриной, которую легко преподавать, — он хорошо отвечал нуждам как капитализма, так и социализма. Архитекторы-модернисты верили в возможности технологий: железобетона, металла, новых материалов, верили в эффективность стандартизации и разрабатывали системы универсальных размеров всех элементов, от металлической конструкции, которая держит весь дом, до кухонного шкафчика. Это оказалось очень на руку и на Западе, и на Востоке и после Второй мировой войны помогло проектировать и строить торговые центры, офисные небоскребы, больницы и, главное, много нового жилья. Если между войнами речь шла об отдельных экспериментах и поисках,

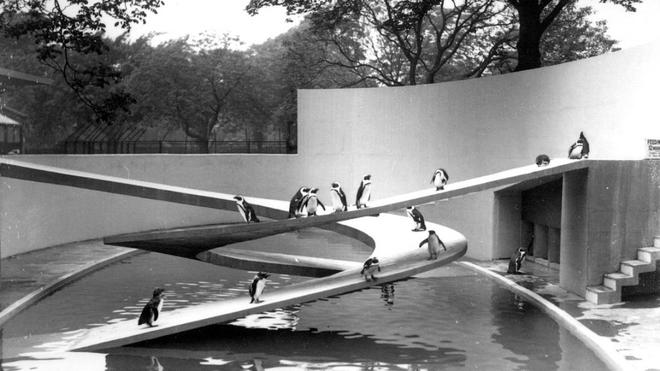

Крупными центрами модернизма стали не только Франция, Германия и СССР, но и Нидерланды, где благодаря движению «Стиль» и Амстердамской архитектурной школе модернизм начал развиваться уже до войны, а после нее стал еще интереснее и сильнее. В Великобритании модернизм появился отчасти благодаря Бертольду Любеткину, эмигранту из России, который начал тесно сотрудничать с инженером Ове Арупом. Сегодня Arup — это одна из самых крупных в мире архитектурно-инженерных компаний, с 15 тысячами сотрудников и представительствами в 35 странах. Вот такой бизнес с помощью модернизма удалось построить! Архитекторам-модернистам удалось удержаться в Италии, единственной из стран с тоталитарным режимом, — потому что Муссолини на заре своей политической карьеры водил дружбу с радикальными художниками и поэтами. После войны новые поколения итальянских архитекторов опирались на достижения архитекторов

Так же легко модернизм распространялся и в развивающихся странах. Одни из них хотели примкнуть к соцлагерю, другие следовали в фарватере США. И в том и в другом случае именно модернистскую архитектуру им было проще всего перенять от обеих супердержав. Аэропорты, деловые комплексы, инфраструктура — мы находим очень похожую архитектуру на всех континентах. В некоторых местах соединение модернизма и местных традиций дало интересные результаты, которые, в свою очередь, повлияли на весь мир: так случилось, например, в Латинской Америке и в Японии.

Модернистская архитектура не существовала в вакууме. С самого начала она была связана с изобразительным искусством, в первую очередь с абстрактным, а также графическим и предметным дизайном: художники-абстракционисты Василий Кандинский и Пауль Клее преподавали в Баухаусе, Пит Мондриан был товарищем нидерландского архитектора Геррита Ритвельда. В СССР о конструктивизме, который можно считать одним из множества вариантов модернизма, первыми стали говорить художник Владимир Татлин, фотограф Александр Родченко и графический дизайнер Алексей Ган.

Что же касается дизайна, то мебель Баухауса, Ле Корбюзье, журналы и текстиль советского авангарда повлияли на развитие визуальной культуры и предметного мира не меньше, чем архитектура. Архитекторы-модернисты сами часто занимались мебелью. Как мы уже обсуждали, для некоторых проектов мебель надо было делать специально, потому что предметов, вписывающихся в новые экономичные пространства, тогда не производили. В других случаях старая мебель не вписывалась в новые пространства концептуально. Она была слишком тяжелой, плотной, часто использовала элементы архитектурного языка прошлого. Требовалось же

Один из первых таких предметов сделал дизайнер и архитектор Марсель Бройер в 1926 году. Это кресло на основе из металлической трубки — по легенде, Бройер вдохновлялся технологией производства велосипедов. На этой основе натянута ткань или кожа. Сегодня этот предмет мебели хорошо известен под именем «Василий», якобы в честь Кандинского. Настоящее название кресла было более технологичным — B3, а имя художника уже после войны дали коммерсанты: Бройер и Кандинский и в самом деле были хорошо знакомы по Баухаусу.

Другим направлением работы дизайнеров-модернистов были поиски максимально эффективного и технологичного способа производить мебель и пользоваться ею. Хорошим примером здесь может быть так называемая «Франкфуртская кухня» — проект архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки. В 1926 году она разработала для квартала нового жилья специальный кухонный гарнитур, который должен был сделать работу хозяйки по дому максимально эффективной. Архитектор пересчитала все движения, которая делает хозяйка, и вывела оптимальное время для их выполнения. Гарнитур позволял совершать минимальное количество движений и, главное, меньше ходить по кухне, а значит — меньше уставать.

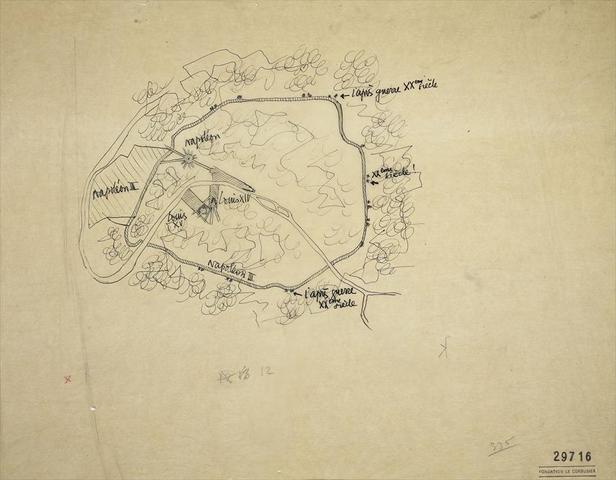

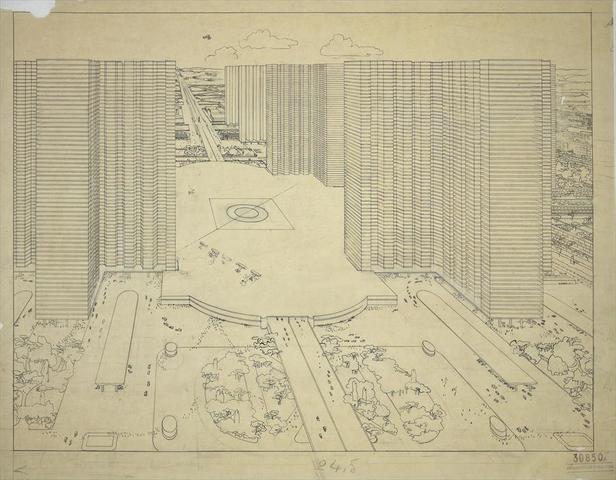

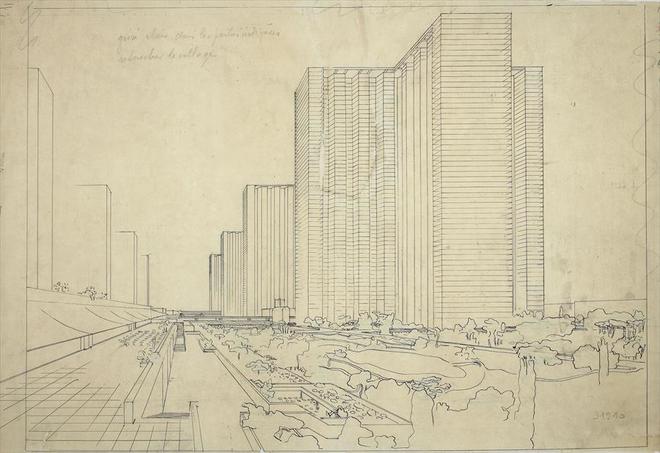

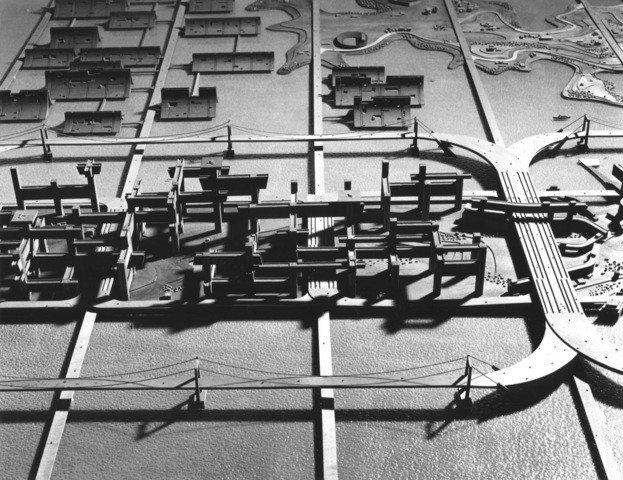

Успешно и очень быстро модернисты вырвались и в другой масштаб: градостроительный. Радикальные преобразования старых и строительство новых городов начались после Второй мировой войны, но многие смелые идеи архитекторы выдвинули уже в межвоенный период, причем это касалось и СССР, и Европы, и США. Здесь снова был первым Ле Корбюзье, который в середине

Модернизм больше, чем

Именно эти амбиции и стали объектом критики уже

И главное, несмотря на всю критику, ошибки и сложности, модернистам во многом удалось сформулировать принципы того предметного мира, в котором мы живем и сейчас. На этих принципах — максимальной функциональности, технологичности и простоты формы — теперь построено производство всех вещей и зданий, вне зависимости от масштаба и назначения: от стульев до небоскребов, от музеев до автомобильных мостов.

В 1967 году на экраны вышел фильм французского режиссера и комика Жака Тати «Время развлечений». Сюжет фильма — если так можно выразиться, потому что сюжета как такового нет — простой. Главный герой, немного неуклюжий господин Юло, которого играет сам Тати, ходит по современному Парижу. Пытается познакомиться с туристкой из Америки, заглядывает на выставку современной бытовой техники, в

Но почти половину фильма занимает сцена в ресторане, которая делает эту критику еще более глубокой. Это настоящий шедевр. Сюжета как такового нет, но каждую секунду на экране происходит

Хаос постепенно нарастает. Ресторан тоже представляет собой типичное модернистское пространство, но роскошное: с большим количеством стекла, дерева, мрамора, современных материалов — пластик, неоновые лампы… Но строить его заканчивают прямо перед появлением гостей. И выясняется, что построили его плохо: в нем все отваливается, постепенно перестает работать; лампочки выключаются, мраморные плиты отлетают. По залу бегают директор ресторана и архитектор, которые должны все время

В этой сцене прекрасно отражена вся критика модернизма: не в том смысле, что он плохо построен, а в том, что скучен и не имеет отношения к жизни. Жизнь имеет обыкновение идти своим чередом даже тогда, когда архитектура не помогает, а мешает. «Меньше значит больше» («Less is more»), — говорил Мис ван дер Роэ, который как раз в это время, в середине 1960-х, строил одни из самых крупных своих небоскребов. «Меньше значит скучнее» («Less is a bore»), — возразил американский архитектор Роберт Вентури, о книге которого мы поговорим очень скоро.

Первая мировая война вызвала у многих европейских архитекторов, да и не только у них, ощущение, что общество нуждается в скорейших и радикальных реформах. И архитектура может сыграть важнейшую роль: дать всем, кто нуждается, более здоровые условия для жизни и работы. Вторая мировая война привела к глубокому разочарованию в возможностях радикальных перемен. Напротив, убежденность модернистов в том, что они знают, как все должно быть устроено, их вера в технологию стала ассоциироваться с тоталитарными режимами, которые способны ради больших идей приносить в жертву миллионы, организуя общество и ресурсы с помощью технологий.

При этом парадоксальным образом с концом войны и победой над Третьим рейхом и его союзниками объем участия государства в архитектуре и градостроительстве не уменьшился, а только возрос. Жилищный кризис, который был достаточно острым до войны во всех развитых странах, после войны стал еще острее — из-за разрушений и социальных перемен, которые привели к перемещению миллионов людей из деревень в города в поисках более счастливой доли. За время войны все государства выстроили бюрократические и фискальные, налоговые инструменты, дававшие им гораздо больше власти, чем прежде. Строительство и развитие рынка недвижимости рассматривались как способы восстанавливать не только разрушенные города, но и экономику в целом. В результате первые послевоенные десятилетия были отмечены невиданным ранее размахом государственного строительства: жилья, дорог, мостов, инфраструктуры. Модернистская архитектура — технологичная, стандартизированная, экономичная — оказалась очень к месту. И не всем архитекторам понравилось, во что превратились идеи о переустройстве мира в руках бюрократов и технократов по обе стороны железного занавеса.

Заметить, что архитекторы не вполне довольны, можно было по дискуссиям на Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM). Эту организацию еще в конце 1920-х создал Ле Корбюзье и его коллеги, архитекторы-урбанисты. Конгресс регулярно собирался, чтобы обсудить разные проблемы современной архитектуры. На первых порах в его работе участвовали и советские архитекторы.

Одним из важнейших направлений работы конгресса была разработка теории градостроительства, которая отвечала бы современности. В 1933 году на встрече в Афинах (а точнее, на пароходе, который следовал из Марселя в греческую столицу) архитекторы приняли «Афинскую хартию» — градостроительную программу, сформулированную на основе продолжительного исследования планировки и застройки разных городов мира. Среди принципов хартии можно упомянуть предпочтение отдельно стоящим домам, которые открыты солнцу и свежему воздуху, а не собраны в тесные кварталы с узкими переулками. А также предложение четко разделять город на отдельные функциональные зоны — деловые, жилые, рабочие, — чтобы в каждой обеспечить максимально комфортные и здоровые условия. В «Афинской хартии» старые районы городов описывались весьма критически: тесные, грязные, темные, болезненные.