Герои былин в русской живописи

Как видели национальный эпос Васнецов, Билибин, Рерих и другие художники, откуда пошла мода на изображение былинных героев и как менялись богатыри со временем

В середине XIX века русские былины начали активно публиковать и исследовать. Художественная среда живо отреагировала на этот процесс, и молодые художники стали осваивать богатырскую героику наряду с другими фольклорными сюжетами.

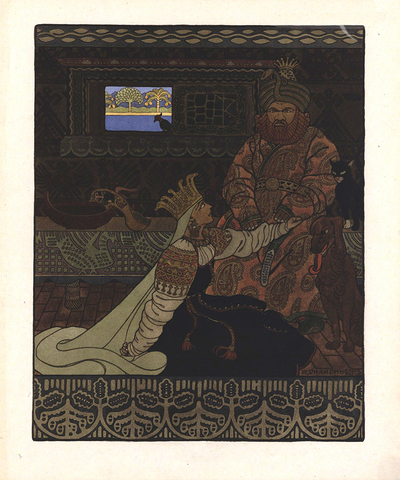

Богатырская эстафета началась в Париже. В 1874 году Илья Репин побывал на первой крупной выставке импрессионистов в мастерской фотографа Надара. Воспитанный передвижниками, художник негодовал: приятная форма вкупе с полным отсутствием смысла. А незадолго до этого Репин задумал картину на сюжет былины о Садко.

«Сообщаю Вам, под глубочайшим секретом, тему будущей моей картины: Садко — богатый гость на дне морском; водяной царь показывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры до растений и свиты царя».

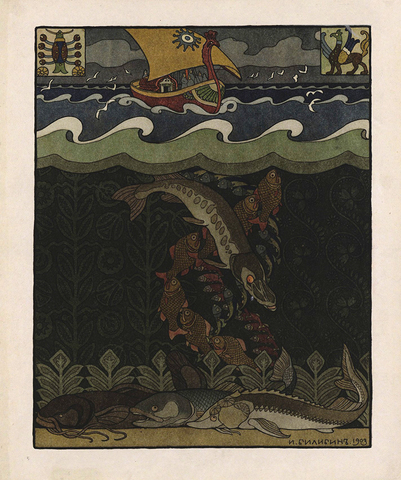

Репин несколько раз приглашал к себе в Париж Виктора Васнецова. В 1876 году тот наконец приехал, и Репин написал купца Садко с него, богато украсив картину морской флорой и фауной, которую тщательно изучал в Нормандии и Берлинском аквариуме. По технике вышел совершенный импрессионизм, но идея Репина была глубоко патриотичной. Как Садко предпочитает самым экзотичным невестам неприметную русскую девицу Чернаву в глубине картины, так и он, золотой медалист Академии художеств, отправленный на шесть лет за границу на полном пансионе, сохраняет верность родной культуре.

В том же году Репин безуспешно выставил «Садко» в Парижском салоне. Но соотечественники работу оценили. Картину купил будущий император Александр III, а художнику присвоили звание академика.

В эти дни в своей парижской мастерской Василий Поленов обсуждал с Васнецовым картину Репина. Учитель Репина Павел Чистяков прислал Поленову письмо, в котором просил передать ученику, что тот слишком сосредоточился на красоте подводного царства и совсем забыл о духе былины, который и должен задавать картине тон. Тогда же в мастерской Поленова Васнецов вспомнил об одном старом наброске и на скорую руку сделал первый красочный эскиз «Богатырей». Правда, серьезно писать картину Васнецов начнет только в 1881-м, а закончит уже в 1898-м.

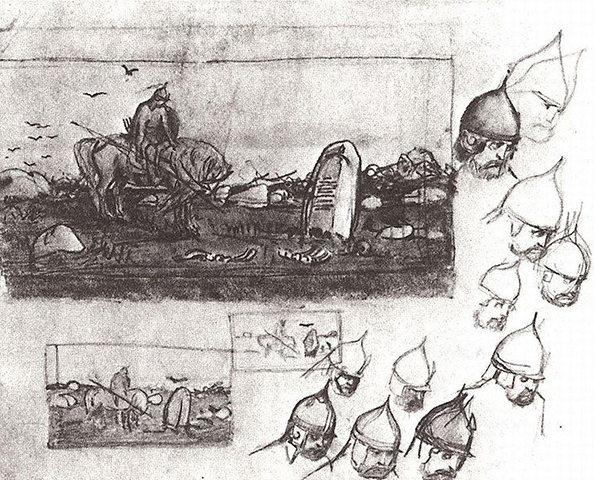

Параллельно — с начала 1870-х — Васнецов работает над другим былинным сюжетом, вдохновленный прочтением былины «Илья Муромец и разбойники». Несколько лет подряд «Витязь на распутье» не идет дальше черновых набросков, где Васнецов пытается проработать лицо богатыря. Только в 1877 году художник пишет этюд «Воин в шлеме с кольчужкой» со своего брата Аркадия и тогда же завершает первую версию картины. В следующем году она появляется на VI передвижной выставке, затем Васнецов переписывает ее еще раз в 1879 году. Третья, окончательная версия «Витязя» появляется только в 1882-м, Васнецов пишет ее для мецената Саввы Мамонтова.

Илья Муромец в «Витязе» ― почти байронический герой. Настрой Васнецова можно проследить по тому, как меняется ракурс от первых набросков к финальной версии. В эскизах богатырь повернут к зрителю в три четверти, но с каждой версией отворачивается от него все сильнее, и в итоге мы видим только кончик носа и клочок бороды героя. «Витязь» 1882 года удивительно (и, скорее всего, неслучайно) напоминает картины немецкого романтика Каспара Давида Фридриха, который изображал своих героев спиной к зрителю и лицом к стихии, будь то бушующее море, лес или закатное небо. А перед Ильей Муромцем ― роковой камень. И даже распутья в буквальном смысле нет, только поросшее бурьяном поле и голые кости. В лучших традициях романтизма. Надпись на камне взята Васнецовым из текста былины.

«На камне написано: „Как пряму ехати — живу не бывати: нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному“. Следуемые далее надписи: „Направу ехати — женату быти; налеву ехати — богату быти“ — на камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью. Надписи эти отысканы мною в публичной библиотеке при Вашем любезном содействии».

Конечно, символическое лишение витязя возможности жениться и разбогатеть ― еще один романтический симптом. Никакого распутья для русского богатыря нет: только вперед, на бой со смертью.

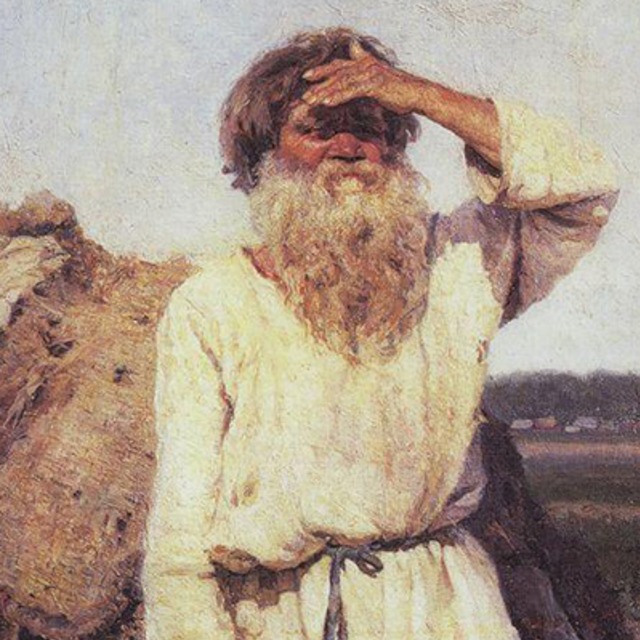

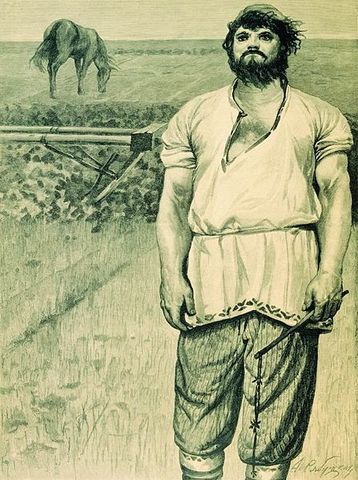

В «Богатырях» Васнецова Илья Муромец остается центральной фигурой, но не имеет почти ничего общего с печальным витязем у камня. Романтическая тоска тут остается разве что в пасмурном небе, сулящем трем богатырям опасные испытания. Сам же Илья Муромец становится воплощением жизненной силы и физической мощи и явно превосходит в этом и хмурого Добрыню Никитича по правую руку, и лукавого Алешу Поповича по левую. Неслучайно лицо Ильи Муромца Васнецов пишет с простого владимирского крестьянина Ивана Петрова. Однако похожий, витальный и приземистый воин появляется у Васнецова и задолго до «Богатырей», в акварельном эскизе «Витязь на коне» 1878 года.

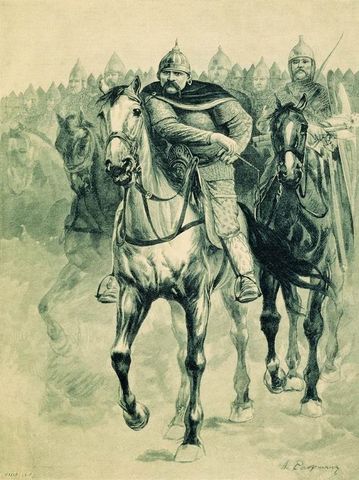

В 1914 году Васнецов пишет Илью Муромца еще раз — и опять по-новому. Динамичный, напоминающий агитационный плакат «Богатырский скок» представляет богатыря не мощной живой глыбой, а ловким бравым воином, рвущимся в бой. Учитывая, когда написана картина, такая разительная перемена в образе легко объяснима.

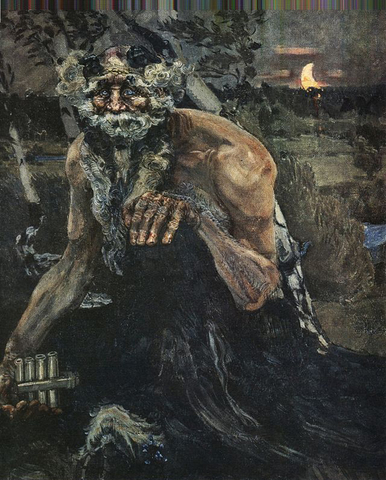

Одновременно с «Богатырями» свою версию образа Ильи Муромца представляет Михаил Врубель. На контрасте с его приземистым, будто сделанным из камня и глины «мужичищем-деревенщиной» витязи Васнецова выглядят до предела реалистичными. Из картин же самого Врубеля «Богатырь» больше всего напоминает написанного в следующем году «Пана»: Илья Муромец такой же лесной, сказочный, курчавый, и даже цветовая гамма обеих картин создает впечатление, будто они принадлежат к одной серии работ, хотя это не так. При этом гиперболизация физической силы богатыря стала скорее недостатком картины Врубеля в глазах критиков:

«Лошадь у него больше в ширину, чем в длину».

В то же время сам Врубель совсем был не намерен смеяться над Ильей Муромцем:

«Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада».

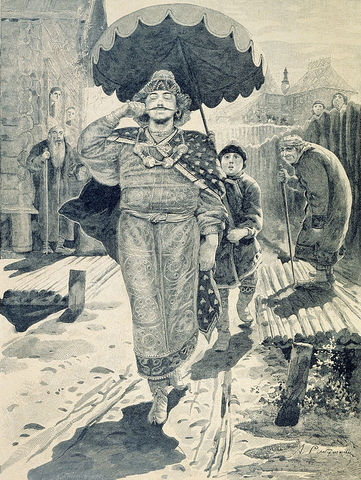

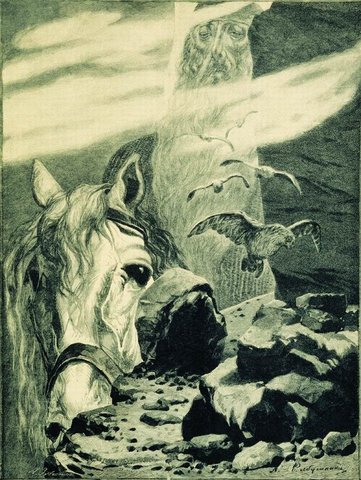

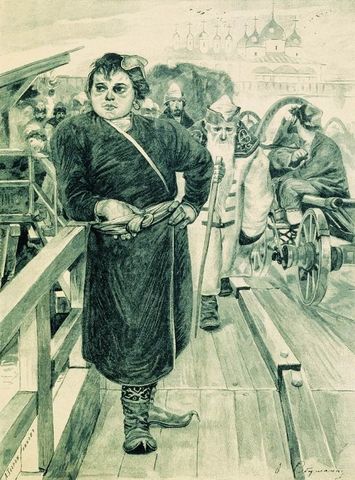

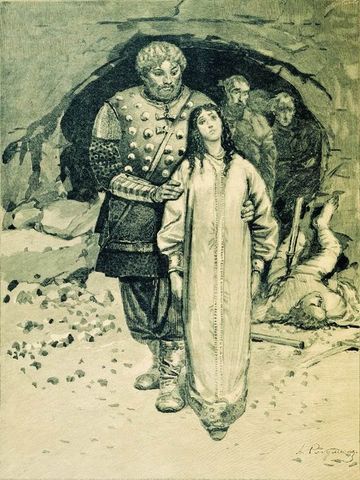

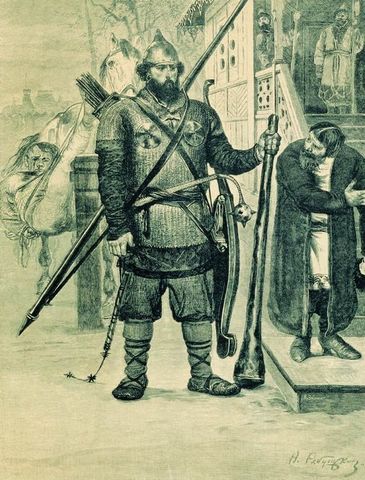

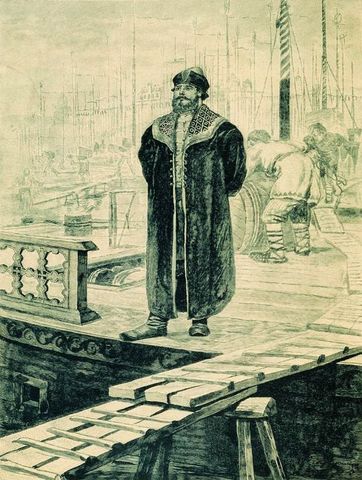

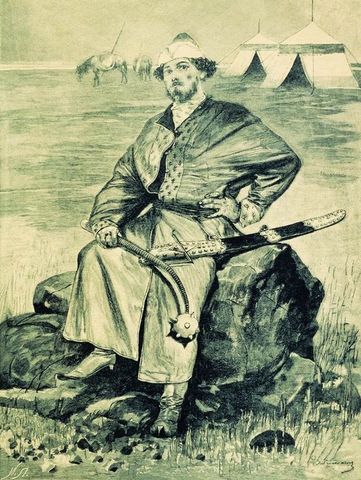

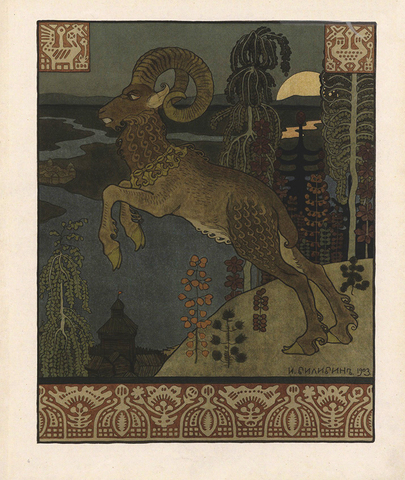

Подобно Врубелю, оригинальный взгляд на русский эпос предложил Андрей Рябушкин Андрей Петрович Рябушкин (1861–1904) — русский живописец. Мастер жанровых и исторических картин, в основном воссоздающих московский быт XVII века.. В графической серии «Русские былинные богатыри» художник представил как классические былинные образы, так и менее известных персонажей ― Чурилу Плёнковича и Василия Буслаева. В 1895 году серия была издана книгой и стала уникальным образцом «социологии» богатырей. Рябушкин стремился придать каждому персонажу как можно больше индивидуальных черт: Садко деловито заложил руки за спину, Вольга Всеславьевич притих в ожидании действий врага, Илья Муромец предстает слегка заторможенным силачом. Отсюда и стилистический разнобой серии: Святогор напоминает картины бельгийского символиста Фернана Кнопфа, а Владимир Красное Солнышко с женой ― фаюмские портреты Фаюмские портреты — серия погребальных портретов в Римском Египте I–III веков.. Но в целом, говоря современным языком, русский эпос в интерпретации Рябушкина предстает русским фэнтези, где есть и богатырь-гном Микула Селянинович, и богатырь-эльф Алеша Попович, и царящий над миром маг Святогор.

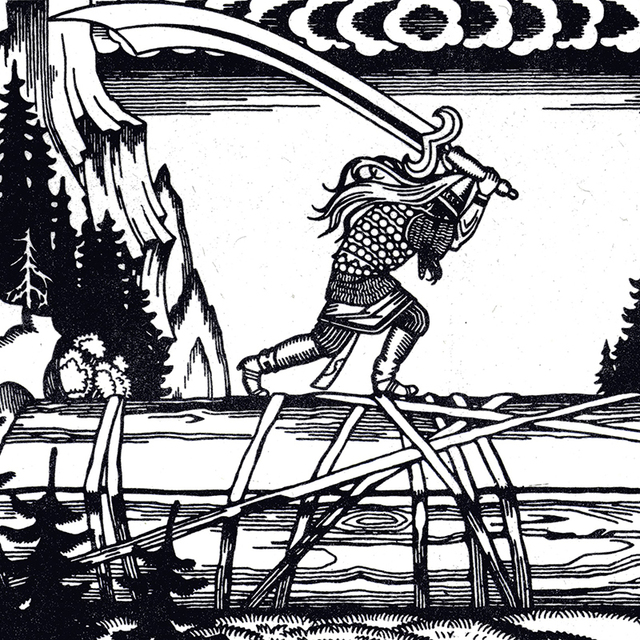

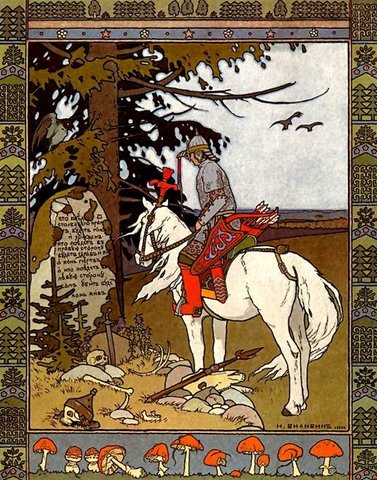

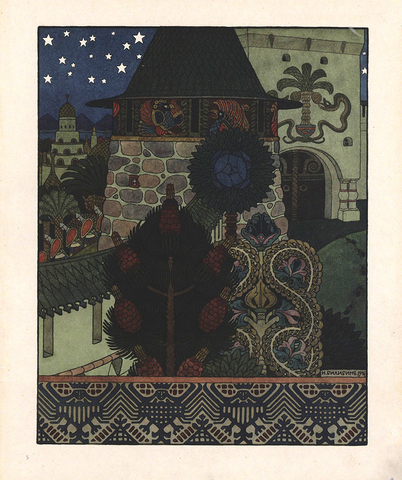

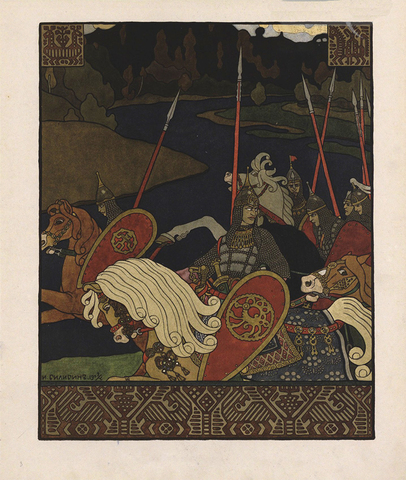

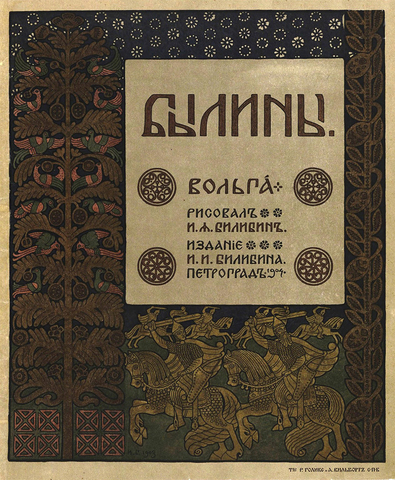

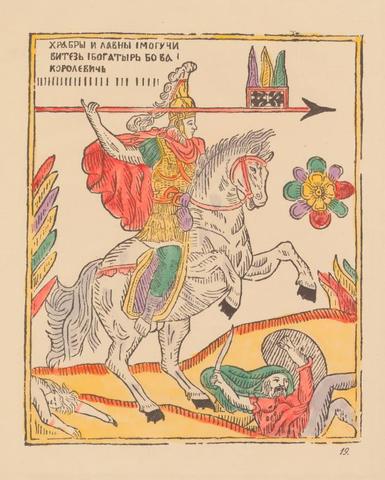

Если бы не «Богатыри» Васнецова, мир мог бы потерять художника Ивана Билибина. В конце 1890-х Билибин параллельно занимался живописью и учился на юриста, но после того, как увидел картину на первой персональной выставке Васнецова, решительно уехал в деревню и принялся изучать русскую древность. Богатыри в интерпретации Билибина бывали очень разными. Художник иллюстрировал былины наряду со сказками, и поэтому, например, его иллюстрации к «Вольге» 1903 года выполнены в жизнерадостной стилистике детских книг с картинками, хотя в них явно прослеживается влияние палехской миниатюры. При этом Билибин мог стилизовать лубок, как на плакате «Пречудный богатырь Бова Королевич» (1911), что, безусловно, оправданно: Бова Королевич известен в первую очередь как лубочный герой.

Самой же оригинальной остается билибинская серия «Богатыри» 1902 года, где лубочные элементы соединяются с визуальным языком французских плакатов в духе ар-нуво. Главная отличительная черта богатырей Билибина ― минимум идеологии.

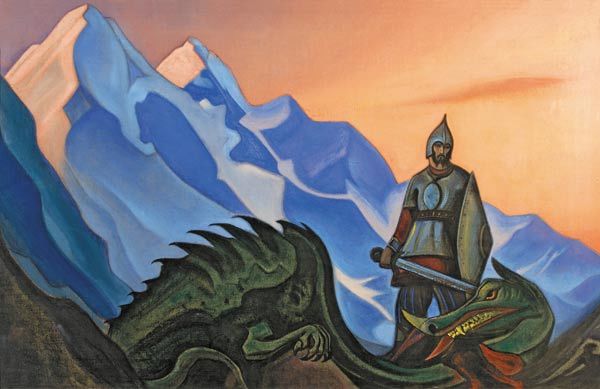

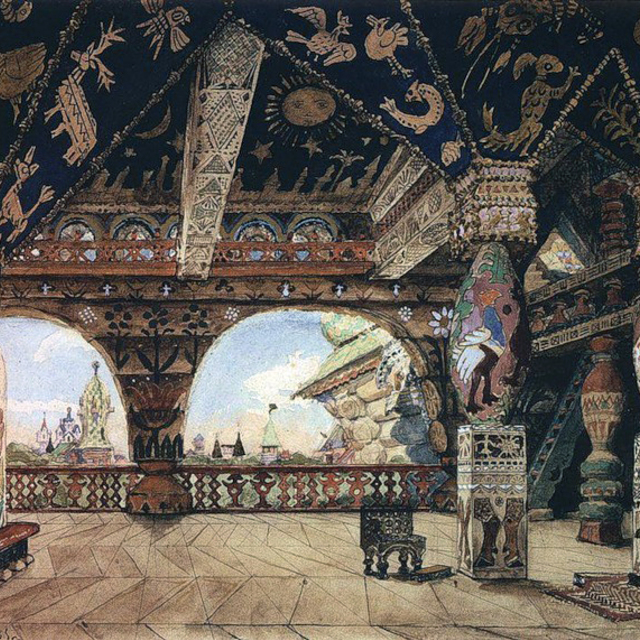

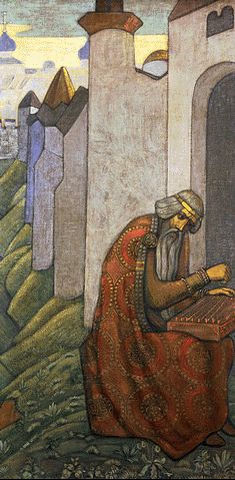

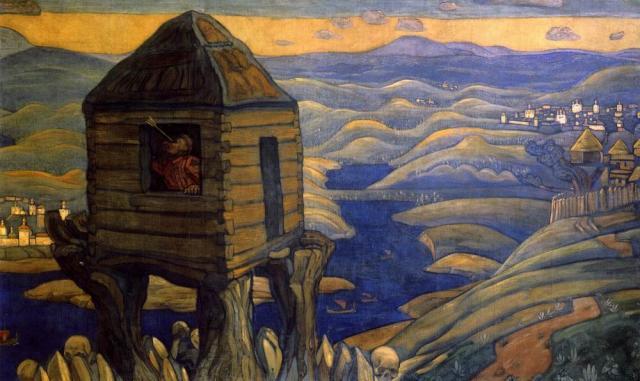

Противоположный подход был у Николая Рериха. Воспитанный, как и Билибин, на Репине и Васнецове, Рерих считал, что в исследовании древнерусской истории нужно идти еще глубже. Ему было важно отметить, что богатыри не только силачи и патриоты, но и защитники христианской веры (Илья Муромец даже причислен к лику святых). Этот вопрос занимал художников и раньше, но в искусстве непосредственно не отражался. С Рерихом все поменялось. Сам Рерих поначалу не обожествлял богатырей, хотя с юности писал проникновенные былины о возрождении святой Руси. Так, в 1909–1910 годах он участвовал в оформлении особняка промышленника Филадельфа Бажанова и выполнил для столовой серию «Богатырский фриз», состоящую из восьми панно. Здесь на первом плане — все еще декоративная составляющая, как у Билибина. И представленные в панно сюжеты выглядят достаточно традиционно, хотя Микула Селянинович почему-то вспахивает гору, а лицо богатыря в панно «Витязь» очень напоминает икону. Кстати, в том же доме Баженова есть майоликовый камин «Микула и Вольга», выполненный по эскизу Врубеля.

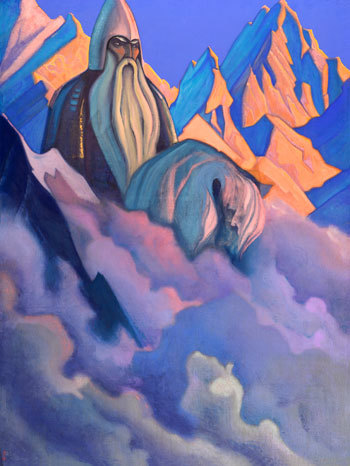

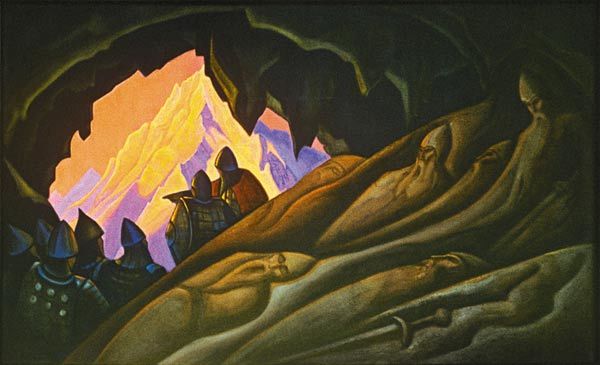

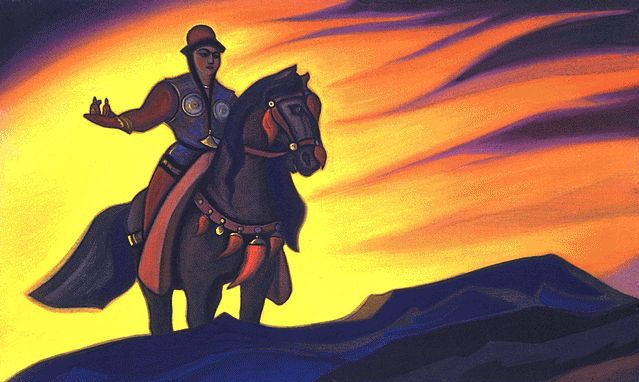

Но чем дальше Рерих углубляется в эзотерику, тем меньше его богатыри похожи на то, что делали предшественники. Ближе ко Второй мировой он снова увлекается былинными героями. Так появляются, к примеру, восточный мудрец Святогор в рассветных Гималаях и азиатская валькирия Настасья Микулична. Новые богатыри Рериха не просто древние защитники традиционных русских ценностей. Они существуют вне времени и ждут своего часа, чтобы восстать и продемонстрировать остальному миру святорусскую мощь. И за Рерихом эту тему подхватит советский художник Константин Васильев и другие поборники мистического русского возрождения во второй половине XX века. Кульминацией богатырской эзотерики Рериха можно назвать картину «Богатыри проснулись» 1940 года. И никто не объяснит, зачем в русской живописи появились богатыри, лучше, чем Рерих сделал это в статье «Великому народу русскому»:

«„Богатыри проснулись“ сейчас пишется. Посвящается великому народу русскому. Когда-то слагали былину „Как перевелись богатыри на Руси“, но тогда же верили, что проснутся они в час сужденный. Выйдут из гор, из пещер и приложатся к строительству народному. Вот и пришел час. Вот народные богатыри город строят.

Илья Муромец встал. Добрыня побывал в Галиче. Микула зачал новую пашню. А Настасья Микулична многих перегнала. По поднебесью летает на страх злым. А зависти-то сколько за морями! За морями — земли великие. Только нам недосуг до них. Свою целину не объехать, свою скрыню не убрать».