11 слов, помогающих понять культуру коренных народов Таймыра

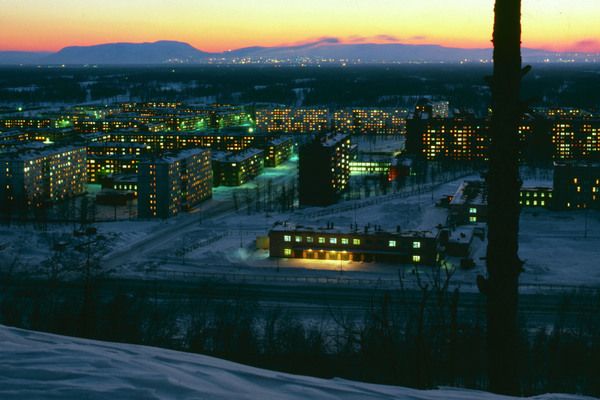

Таймырский полуостров — самая северная часть Евразии. Административно эта территория относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края. Здесь зима длится до восьми месяцев в году, над тундрой стоит полярное сияние, а в единственном городе района Дудинке и более чем в двух десятках поселков, разбросанных по бескрайней тундре, живет около 30 тысяч человек. Они относятся к разным этническим группам, среди которых пять коренных малочисленных народов Коренные малочисленные народы — понятие, используемое в российском законодательстве для обозначения представителей коренных сообществ, под которыми понимаются особые группы населения, проживающие на территориях традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы. Таймыра.

Долганы (всего около восьми тысяч человек) — самый северный тюркоязычный народ и самый молодой народ России. Окончательно он сформировался только в начале XX века — из якутских, тунгусских и русских групп населения. Ненцы (в Красноярском крае живет около четырех тысяч человек из общей численности около 50 тысяч) — самый многочисленный из всех коренных малочисленных народов России. Именно эти две этнические группы звучат в названии Таймырского Долгано-Ненецкого района. Нганасаны (693 человека) живут в основном на Таймыре и являются одними из древнейших обитателей полуострова. Энцы (203 человека) — один из самых малочисленных народов России, близкий как ненцам, так и нганасанам и живущий, как и нганасаны, преимущественно на Таймыре. Эвенки расселены на огромной территории от Охотского моря до Енисея, однако на Таймыре исторически проживали только в одном поселке, где, по последним данным, их всего 70 человек, хотя в общей сложности в России проживает около 39 тысяч человек.

Самыми «ранними» жителями Западного Таймыра, которые родственны современным коренным народам, обычно называют предков авамских От названия реки Авам. нганасан. В первых ясачных книгах, относящихся к началу XVII века, они представлены как четыре группы различного этнического происхождения, которые впоследствии образовали единую общность. До прихода русских тавги — группа, связанная как с нганасанами, так и с энцами и эвенками, — занимали Восточный Таймыр и низовья Анабара в Северо-Западной Якутии. Старинное русское название нганасан — «тавгийцы» или «тавгийская самоядь» — получено от этой группы. Численность нганасан, по мнению этнографа Юрия Симченко, многие годы оставалась достаточно стабильной — около 1000 человек.

Энцы в XVII веке кочевали в бассейне Таза и Турухана и лесотундре между низовьями Таза и Енисея, но к концу столетия под давлением переселяющихся с запада ненцев и других этнических групп с юга они отступили на восточный берег нижнего течения Енисея. Энцы, подразделенные, как и сегодня, на тундровых и лесных, кочевали в тундре между рекой Пурой и Енисеем летом, в районе реки Малая Хета и озера Пясино — зимой, а также в лесной зоне южнее Дудинки. В XVIII веке, по данным этнографа Бориса Долгих, численность энцев превышала 3000 человек, но уже в 1920-е годы энцев насчитывалось около 400 человек. В переписях 1959 и 1979 годов энцы не считались отдельной этнической группой, и их записывали ненцами или нганасанами.

Ненцы, крупные оленеводы, постепенно заселяли Таймыр с запада, с Ямала и Гыдана, продвигаясь на восток до Енисея, осваивая новые территории для своих стад. Последняя «самоедская война» 1849–1850 годов на озере Туручедо на Таймыре окончательно разграничила территории расселения ненцев (левый берег Енисея) и энцев (правый берег). Енисей привлекал ненецких бедняков без оленей возможностью заработать на рыбном промысле, организованном русскими предпринимателями, чтобы заново обзавестись оленями и вернуться к кочевому образу жизни. Численность ненцев в целом увеличилась за XX век с примерно 15 тысяч до 49 тысяч человек.

Эвенки (старое название — тунгусы) сформировались как отдельная общность уже в I тысячелетии нашей эры. На территорию Красноярского края они стали проникать с X–XI веков, спускаясь по рекам Нижняя Тунгуска и Ангара. В XVIII веке ангарские эвенки откочевали на север, в район Подкаменной Тунгуски. Другие группы эвенков мигрировали в западном направлении, достигнув Енисея, и повернули на север, расселяясь по енисейским притокам вплоть до Хантайского озера на

Формирование долган как отдельного народа произошло значительно позже других — лишь к 1920-м годам. По данным переписи 1926 года, их насчитывалось 656 человек. Этногенез долган связан с Хатангским трактом и дорожной повинностью, которой облагалось население, живущее в окрестностях. Наиболее многочисленной составляющей долган стали эвенки, к которым присоединились вилюйские якуты и русские старожилы — так называемые затундренные крестьяне. Все они жили небольшими группами охотников и рыболовов, занимавшихся мелкостадным оленеводством, поэтому их консолидация возникла на почве совместного выпаса оленьих стад в тундре.

Русское освоение Таймыра началось в XVII веке, когда служилые люди проникли на полуостров и стали собирать ясак с местного населения. В документах того времени жители полуострова фигурировали под разными наименованиями: нганасаны как «тавгийская самоядь», лесные энцы как «карасинские самоеды», тундровые энцы как «хантайские самоеды». Продвигаясь по рекам, русские основывали зимовья и фактории, постепенно привнося элементы своей культуры и технологии. К XX веку взаимовлияние культур проявилось не только в быту, но и в языке и даже в фольклоре: например, в появлении схожих персонажей в сказаниях разных народов.

Языки коренных народов Таймыра принадлежат к трем разным языковым группам: тюркской (долганы), самодийской (ненцы, энцы, нганасаны) и тунгусо-маньчжурской (эвенки). Столетия соседства создали здесь особую языковую среду: нганасаны, например, часто владеют долганским; энецкий до середины XX века считался диалектом ненецкого; существует местная говорка — своеобразный нганасанский пиджин Пиджин — упрощенный смешанный язык, развивающийся среди группы людей, не имеющей общего языка. на основе русской лексики. В целом заимствования кочуют по языкам как оленеводы по тундре.

Выбранные слова открывают различные стороны жизни представителей коренных сообществ — от повседневности до сферы сакрального. Эти слова, важные с точки зрения этнографического описания, составляют лишь малую часть более широкого круга понятий, значимых для представителей пяти коренных народов Таймыра. В составлении списка, из которого были отобраны 11 слов, автору очень помогли Бэлла Терентьевна Чуприна (главный хранитель Таймырского музея), Лидия Кундылеевна Аксенова (научный сотрудник Таймырского музея) и Роза Янковна Яптунэ (корреспондент «Вести-Таймыр»), указавшие на важные понятия их родных языков и культур.

1. Балок

Нартяной чум, передвижной дом на полозьях

Балок пришел к коренным народам Таймыра от русских. В XIX веке балок стали использовать туруханские купцы, которые разъезжали по тундре со своими товарами и скупали пушнину у местных охотников. Торговцы обычно заключали сделки с промысловиками у себя в балке, где и показывались все товары. Сегодня балок на Таймыре используют в основном долганские и ненецкие оленеводы, однако такой тип жилья распространился и за пределы Таймыра. Балок выглядит как небольшой вагончик с дверью и окошками. Длина балка обычно от трех до девяти метров, ширина от одного метра 20 сантиметров до двух метров. В большой балок во время перекочевок впрягается от шести до восьми оленей, в зависимости от его размеров. Балки состоят из деревянного каркаса, который обтягивают сначала ситцем ярких расцветок, затем утеплителем — обычно оленьими шкурами мехом внутрь, а сверху парусиной или другим водоотталкивающим материалом. В балке все тщательно продумано: в правом углу от двери — ящик для дров и небольшая железная печь, ее труба через муфту в потолке выведена наружу и возвышается над крышей на полметра. За печкой и возле нее хранятся кухонные принадлежности, подвешен умывальник. Пол в балке также деревянный, на него обычно стелют перины и оленьи шкуры для сна. В больших балках делают столики и лавки для сидения.

Балок можно приспособить под разные цели. Так, Амалия Хазанович, кочевавшая в 1930-е с долганами и нганасанами как культработница красного чума Так называли подвижные культурные учреждения, которые занимались образованием взрослых, политической работой и пропагандой «нового советского быта» на территориях проживания коренных народов Севера., в воспоминаниях писала, что смогла, помимо хозяйственных вещей, спальных принадлежностей и запаса продуктов, обеспечить свой балок всем необходимым для учебы: складным столом и сиденьями, небольшой грифельной доской, глобусом и даже маленькой библиотечкой.

2. Хорей

Деревянный шест для управления оленьей упряжкой

Происхождение используемого русскими слова «хорей» связывают с ненецким глаголом харед — «погонять», но сам шест у тундровых ненцев называется тюр, а у их соседей энцев — коре. Во время езды в оленьей упряжке в правой руке держат вожжи от передового оленя, а в левой наперевес хорей, который имеет длину три-пять метров. Хорей обычно изготавливают из цельного дерева. В нижней части хорей имеет толщину удобную для обхвата рукой, к противоположному концу шест сужается до толщины примерно большого пальца. На тонкий конец шеста обычно помещается костяной или деревянный наконечник, чтобы не травмировать оленя, на толстый — копьевидный железный наконечник. Он служит противовесом, им же оленевод может проверять глубину снега, прочность и толщину льда.

Этнограф Юрий Симченко в один из своих рассказов, основанных на полевых материалах 1960-х годов, поместил историю о важности выбора дерева для хорея, метафорично рассказанную стариком-нганасанином, который использует говорку — своеобразный пиджин:

«Однако в мою голову маленький весть Вести, или дюруме, — большая часть прозаического фольклора нганасан, включающая различные истории как о прошлом, так и фантастические сказки, притчи и так далее. пришел, — заявил доселе сидевший тихо Магеллан. — Знаешь, как хорей выбирать надо? Долго выбирать.

Какое-то дерево, как увидят,сразу-то не берут. Только дрова не глядя брать можно.Дрова-то сгорят — новые возьмешь. Хорей-то бросать не будешь, как дрова. Одно дерево увидишь — совсем хорошее, глазами смотреть хорошо. Совсем брать захочешь. Однако лучше смотреть-то будешь и не возьмешь его. Душе близко не будет…Какое-то найдешь, глазами ничего худого не увидишь, станешь хорей делать — и не получится хорей. Или тяжелый будет, рука держать не захочет, или кривой станет скоро. А надо хорей такой держать — совсем хороший… Таково же и ны [женщину] искать надо. Какую возьмешь, так и жить будешь. <…> Однако бывает, первый-то хорей все равно худой… Однако тогда ум придет, хороший какой-то найдешь. Ученый ты будешь тогда» Ю. Б. Симченко. Люди высоких широт. М., 1972..

3. Һэйро (хэйро)

Круговая песня-пляска долган

Традиционно исполняется на открытом воздухе во время различных праздников, а также при проведении охотничьего обряда встречи солнца после долгой полярной ночи. Первые солнечные лучи приносят с собой возрождение природы и самой жизни после зимней темноты, а потому так важно это слово — Һэйро, которое с долганского языка переводится как «восходящее солнце». Танец начинается с медленного покачивания в кругу, затем темп ускоряется, нарастает динамика. Сопровождается пением: запевает обычно мужчина, произнося единственное слово «хэйро», остальные участники ему вторят и ведут танец, состоящий из поклонов, по кругу. Эти поклоны связывают с движениями белых северных журавлей — стерхов. Прилет журавлей — символ уходящей холодной зимы. Они считаются посланниками божеств, предвестниками счастья, символами верности и чистоты.

В 1969 году при Доме культуры Дудинки был создан ансамбль «Хэйро», объединивший небольшие коллективы народного творчества в единый ансамбль песни и танца, представляющий важную часть национального искусства коренных народов Таймыра. Основателями ансамбля стали композитор Александр Корюков, хореограф Виталий Целищев, нганасанский художник Мотюмяку Турдагин, долганская и ненецкая поэтессы Огдо Аксенова и Любовь Ненянг. Основатели ансамбля собирали фольклорные материалы для постановки танцев и создания музыкальных композиций: посещали стойбища оленеводов и поселки, просили стариков спеть, показать танцы, вели беседы о прошлом и настоящем коренных народов Таймыра. Уже в 1971 году «Хэйро» был удостоен почетного звания народного ансамбля, а еще через несколько лет коллектив выступал на Центральном телевидении в Москве и участвовал в культурной программе Олимпиады-80.

Ансамбль «Хэйро» последовательно расширял свой репертуар, включая танцы и музыку всех народов Таймыра. В 1970-е появилась постановка «Фольклорные бубны» — попытка перенести на сцену элементы шаманских ритуалов, а также танец «Беттырие», основанный на традиционных танцевальных движениях нганасан. В 1990-е хореограф и знаток ненецкого фольклора Владимир Сигуней поставил ненецкие танцы «Янгчи» и «Тарпяв», отражающие своеобразие культуры тундровых оленеводов. Позже репертуар пополнили номера «Чайки» и «Маут» — танец, посвященный мастерству владения оленьим арканом. Сегодня народный ансамбль является визитной карточкой Таймыра, хэйровцы выступают на российских и международных фестивалях, становятся лауреатами престижных конкурсов исполнительских искусств.

4. Койкэ

Койка, нганасанские священные предметы

Для упрощения понимания того, что такое койка, можно использовать слова «идол» или «шайтан», но понятие койка гораздо шире и связано как с представлениями о Матери-Природе, так и с шаманами.

Предметы осознаются как койка вследствие некой их особенности, подмеченной людьми. Это могут быть

Всякий видимый человеку, осязаемый предмет, наделяемый способностью к самостоятельным действиям, может быть назван койка независимо от того, влиял ли

Сами нганасаны называли койка и некоторые особенно важные для контактирующих с ними людей объекты: койка-маду («жилище, дом койка») называли поселок Хатанга, где долгое время находилась церковь. Путешественник и академик Александр Миддендорф, исследовавший Таймыр в 1840-е годы, пишет, что его собеседник-нганасан называл «шайтаном» компас ученого, который тот неосмотрительно положил на женские, а потому нечистые, сани, после чего прибор нужно было подвергнуть очистительным ритуалам.

5. Бараксан

Красота; радость у долганов

Несмотря на однозначный буквальный перевод, в это слово вкладывается гораздо больше смысла. «Это выражение радости, ликования. Все, что хорошее, — бараксан. Земля, реки, озера, хорошие люди, олени, хорошая собака, солнце — это все бараксан», — писала долганская поэтесса Огдо (Евдокия) Аксенова.

Первая книга стихов Огдо вышла в 1973 году на двух языках — русском и долганском. Книга называлась «Бараксан» и состояла из двух разделов: в первом представлены оригинальные стихотворения Аксеновой, во втором — собранные ею и творчески обработанные образцы долганского фольклора (загадки, пословицы, поговорки и народные приметы).

Сборами народного творчества Аксенова стала заниматься во время своей работы заведующей красным чумом в удаленных поселках Хатангского района: Попигай, Жданиха, Катырык, Новорыбное. Книга «Бараксан» стала фактически первой долганской книгой для чтения, так как официально письменность долган была утверждена только в 1979 году, а официальный букварь вышел в 1981-м.

6. Ма̄вут (маут)

Аркан для ловли домашних оленей у эвенков

У маута много имен, так как его непременно используют все северные кочевники-оленеводы. У ненцев, к примеру, он называется тынзя'(н). Длина аркана обычно 15–20 метров. Мастерством набрасывания аркана (ма̄вутла̄н

Маут символизирует собой настоящую революцию в отношениях человека и северного оленя. Он дает человеку власть, становится продолжением его руки, позволяя ловить не убивая — приводить домой, отпускать и снова ловить, одомашнивать. Точное время приручения северного оленя неизвестно; по одной из версий, это произошло около двух тысяч лет назад в районе Саянских гор, откуда мигрировали на север и северо-восток группы первых оленеводов. Интересно, что северный олень был приручен только в Азии. В Северной Америке это величественное животное называется карибу и не одомашнено.

У эвенков маут является исключительно мужским предметом — и изготовлением его занимаются только мужчины. При этом каждый оленевод учитывает особенности и привычки владения маутом: левой или правой рукой удобнее управляться и другие нюансы. Различают два вида маутов: плетеный и скрученный. Качественно изготовленный аркан высоко ценится среди оленеводов и может прослужить несколько десятилетий. Маут может помочь при переправе через реки и протоки, спасти утопающего, он всегда под рукой во время перекочевок. По древним обычаям хороший маут передавали по наследству или в числе прочих вещей оставляли в захоронении вместе с умершим, веря, что он поможет усопшему в потустороннем мире.

В игровой культуре кочевников-оленеводов мауту отведено особое место. Самая популярная игра у всех пяти народов так и называется: «Ловля оленей». Например,

7. Дя

Земля; материк или суша; местность; место стоянки у энцев

«Базыза˝ дяд кауда˝ ни ӈа˝», — говорят энцы. Выражение буквально переводится как «Его слова на землю не падают», так говорят о человеке, который держит слово.

Энецкое дя похоже на ненецкое я, которое переводится так же. До середины XX века энецкий язык считался диалектом ненецкого. Во время переписей населения 1959 и 1979 годов энцы регистрировались как ненцы или нганасаны. Энецкий язык делится на два диалекта — северный, или тундровый («сомату»), и южный, или лесной («бай»). Диалекты отличаются друг от друга настолько, что северные и южные энцы едва способны понять друг друга. Сегодня на Таймыре тундровые энцы живут в деревне Воронцово в устье Енисея, а лесные энцы — в деревне Потапово в верхнем течении Енисея. Часть энцев живет в Дудинке. По последним оценкам, на энецких языках говорит менее 100 человек.

8. Бакари

Оригинальная нганасанская обувь, отличающаяся от обуви других народов Таймыра и Севера

Бакари не имеют подъема и представляют собой цилиндрический чехол-мешок от ступни до бедер. У пальцев в бакарях создается воздушная подушка, благодаря чему ступни не мерзнут даже в сильные морозы. Для зимы и лета шьют разные комплекты обуви, но с одинаковым покроем. Зимние бакари называются хайму, а летние — суорсана. Шьется такая обувь из камусов — шкурок с голени оленя. Зимние бакари изготавливаются из белого меха. Обувь состоит из голенища, подошвы и носка, а вверху имеет завязки. Мужские бакари длинные, выше колен, подвязываются под коленом, а на правой ноге застегивается особый ремень, к которому крепится нижний конец ножен. Женская обувь длиной до колен, а по бокам она имеет полосы и вставку над пяткой из темного меха, чем и отличается от мужской. Детская обувь отличается от взрослой только размерами. Под бакари надеваются меховые чулки, между ними прокладывается стелька из сушеной соломообразной травы. Детям вместо меховых чулок шили меховые штанишки. Когда нганасаны вели кочевую жизнь, чулки и стельки ежедневно просушивались, а бакари выбивались и складывались в чуме. Праздничную зимнюю обувь украшают цветными кантиками из сукна, вшитыми в швы.

Бакари, как и другие элементы традиционной одежды нганасан, постепенно вытеснялись из бытовой жизни, им на смену приходила обычная городская одежда. В наши дни национальный нганасанский костюм часто стилизуют, его элементы изготавливают из современных тканей. Однако и сегодня остаются мастерицы, сохраняющие традиции изготовления национального костюма. В их работе особое значение имеет точное следование традиционным орнаментам и техникам шитья, переданным им матерями. В передаче навыков изготовления традиционной одежды важную роль играет Таймырский колледж в Дудинке, где работает отделение декоративно-прикладного искусства и промыслов.

9. Нум׳

Верховное божество; хозяин и покровитель неба; это же слово используется у ненцев для обозначения погоды

Нум властвует над всем мирозданием, от него зависят судьбы людей и животных. Его имя буквально переводится как «небо». Когда говорят о погоде, тоже используют это слово: иба нум׳ — теплая погода; вэва нум׳ — ненастье.

По ненецким верованиям, Нум живет в самом верхнем, седьмом небе, откуда наблюдает за людьми и руководит природными явлениями. Его представляют как седовласого старца в сияющих белых одеждах — цвет, символизирующий чистоту и священность. Нума нельзя изображать в виде идолов: его величие непередаваемо материальными средствами.

Ненцы считают, что Нум дал людям основные законы жизни и морали. От него зависит благополучие оленьих стад, удача в промыслах, здоровье детей. К нему обращаются в трудные минуты жизни, просят помощи и покровительства. В традиционных представлениях ненцев Нум может как вознаградить человека за праведную жизнь, так и наказать за нарушение обычаев и заповедей.

В ненецкой мифологии Нум противостоит Нга — хозяину подземного мира, воплощению зла и болезней, который живет под семью слоями вечной мерзлоты. Эти два божества находятся в сложных взаимоотношениях, даже родственных (согласно некоторым легендам, их жены — сестры).

Для общения с Нумом у ненцев существуют особые ритуалы, во время которых приносят дары верховному божеству — шкуры белых оленей, монеты, кусочки ткани. При этом, однако, к Нуму обращаются не часто, а только в самых важных случаях: например, при весеннем обряде. Ненецкая исследовательница Галина Харючи писала о нескольких основных типах обращения к Нуму: нувм' тёрпава (взывать к богу), выпава (умилостивить), хыномдабава (воспевать), тёрамбава (кричать многократно) и нумд' лаханава (разговаривать, обращаться к богу).

10. Дяйку

Нганасанский фольклорный герой, маленький человечек

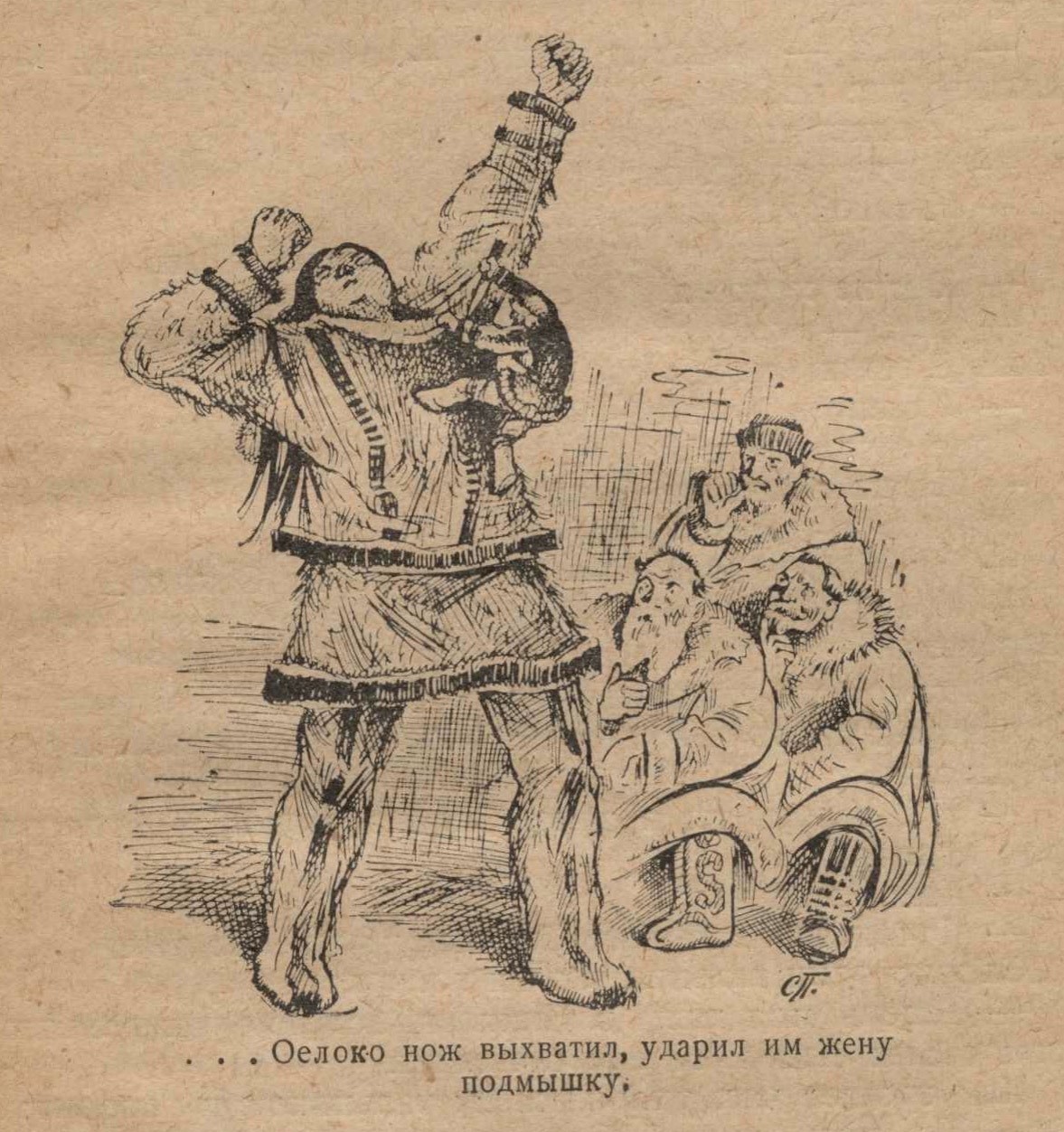

Встречается в фольклоре всех коренных народов Таймыра: у энцев его зовут Диа или Деа, у ненцев — Иомпа или Ёмбу, у долган и северных эвенков — Оёлоко или Одёлоко, а у юкагиров (еще один коренной малочисленный народ, большинство проживает в Якутии) — Дебегей.

В представлении нганасан Дяйку — хитроумный персонаж, трикстер, участник всевозможных приключений, который обманом побеждает окружающих. Иногда он наделен сверхъестественными качествами, — например, может быть оборотнем, — но чаще выступает в почти реалистическом, человеческом образе. Его приключения не всегда заканчиваются благополучно — встретив настоящего, смелого героя, он может погибнуть.

Цикл сказок о Дяйку распространен по всей Северной Сибири, в них часто вплетены эпизоды с участием русских или даже целые отрывки из русских сказок. Исследователи полагают, что этот фольклорный персонаж во многом появился под влиянием русских сказок, попавших к нганасанам от затундренных крестьян (русских старожилов, переселявшихся на Таймыр с начала XVI века, занимающихся охотой и рыбалкой). В течение времени сказки подверглись трансформациям в соответствии с местными природными и культурными условиями.

Интересно, что отношение к Дяйку у нганасан двойственное. В целом чувствуется симпатия к этому неутомимому плуту, комические эпизоды с его участием вызывают смех. Однако его гибель часто не вызывает сожаления. Почти каждый нганасан знает одну-две сказки о Дяйку или долганском Оёлоко.

По мнению этнографа Юрия Симченко, образ Дяйку-нгуо представляет собой некоторую модификацию образа главного покровителя и культурного героя У нганасан, как и у других северных бесписьменных народов, нет разделения на исторических и мифологических героев. нганасан. Сказки о Дяйку, как и другие фантастические сказки нганасан, вероятно, сложились достаточно давно и несут в себе следы бытования в переходном периоде от матриархата к патриархату.

11. Аргиш

Олений обоз, караван из людей, их оленей и саней с поклажей

На Таймыре говорят аргишить, то есть путешествовать, кочевать, совершать многокилометровые переходы по заснеженной тундре, приезжать друг к другу в гости. Конечно, в языках народов Таймыра есть свои слова, обозначающие этот процесс, но слово аргиш понимают все: оно несет в себе идею движения, суть всего жизненного пути северного кочевника.

Это слово дало название крупнейшему современному фестивалю этнических культур Заполярья — «Большой Аргиш», который проходит в Дудинке и Норильске в ноябре. В дни фестиваля солнце последний раз в году поднимается над горизонтом перед долгой полярной ночью, и люди устраивают праздник, чтобы встретить зиму. Фестиваль, символизирующий движение и соседство народов и культур Таймыра, впервые был организован в 2016 году как городской праздник, но быстро вырос в более масштабное событие. Он стал символическим мостиком между культурами пяти коренных народов Таймыра (долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков) и современной городской культурой. Его программа обычно включает гастрономический фестиваль северной кухни, ярмарку изделий мастеров традиционных промыслов, этнические спортивные состязания, например гонки на оленьих упряжках и метание маута, концерты фольклорных коллективов и многое другое.

Для современного Таймыра этнический туризм становится все более важным направлением экономического развития. Это создает новые возможности для жителей отдаленных поселков, стимулирует возрождение традиционных ремесел и промыслов, но одновременно ставит вопросы о балансе между аутентичностью и коммерциализацией, между сохранением традиций и их адаптацией к запросам туристической индустрии.