Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

- 7 лекций

- 3 материала

Аудиолекции Ильи Доронченкова о том, как на рубеже

Аудиолекции Ильи Доронченкова о том, как на рубеже

Для современного человека импрессионизм принадлежит к классике искусства. Мы знаем имена художников, которые составляли эту фалангу: это Клод Моне, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Берта Моризо, Мэри Кэссетт. Их наставником, патроном, собеседником, учителем был Эдуард Мане, вокруг них стояла группа единомышленников, людей, которые их поддерживали. Выставки, которые дали имя движению, начались в 1874 году благодаря одному из журналистов, использовавшему название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце» С фр. «Impression, soleil levant».. Эта группа и вошла в историю под именем, которое, с одной стороны, родилось как ругательное, а с другой — оказалось чрезвычайно удачным и в то же время слишком легким и понятным для многих из толкователей этого движения, потому что дело, конечно, в новом мировидении не сводилось к отпечатку мгновенного впечатления нашего взгляда. Но тем не менее это было важно, потому что произведения импрессионистов предложили новое видение современного мира — мира урбанизированного, динамичного; мира, в котором образ, отпечатывающийся на глазе художника и проецирующийся на холст, изображает сам себя. Это по большому счету реалистическое искусство, искусство, изображающее нашу жизнь и не видящее за этой жизнью символов, эмблем, готовой иконографии.

Импрессионисты окончательно разрушили ту иерархию, ту систему, которая родилась в эпоху Возрождения, — систему живописи, жанров, видов, иконографий, символов и аллегорий; пластичную, сильную, но в середине XIX века уже почти что себя исчерпавшую. И они принесли не только новое видение, но и новую поэтику, новый изобразительный язык, который опирался на опыт живописца, стоящего на природе и отбрасывающего ту школу, ту рутину, которую он постигал в академии: как создать повествовательную картину, которая находится, в общем, вне времени и пространства. Из мастерской импрессионист перемещается на природу, он пишет картину, стоя под открытым небом, на солнце, учитывая все те отношения цветов, тонов, теней и света, которые он наблюдает в действительности. И поверхность холста слушается восприятия художника: она динамична, мазок не скрыт. Более того, от нашего глаза не скрыт опыт художника и принципы, открытые современной оптикой, как, например, простые цвета, создающие более сложные. Все эти обстоятельства — новое видение и новое знание — породили новый живописный язык.

Мы знаем из истории искусства, что импрессионистов не принимали, что над импрессионистами смеялись и что их жизнь и творчество были героической борьбой за признание, иногда просто за достойную жизнь. Но это та система, которая сложилась к нашему времени, и в ней импрессионисты занимают абсолютно незыблемое место. Это исток современного искусства. Импрессионизм к началу ХХ века стал тем, что называется lingua franca — общий интернациональный язык европейского и американского изобразительного искусства. Но в каждой стране процесс восприятия и потребности национальной школы делали импрессионизм очень своеобразным.

Самый процесс восприятия воздействует на результат. Это очень интересная, почти детективная история, полная приключений, недопониманий, которые на самом деле оказываются источником новых открытий. Можно сказать, что процесс, о котором идет речь, некоторым образом напоминает дегустацию вина. Представьте себе, что перед нами хорошее, породистое французское вино, которое мы наливаем в бокалы. В общем, это вино будет примерно тем же, которое мы могли бы попробовать в самой Франции. А сейчас ситуация другая: представьте себе, что форма бокала, место, где мы дегустируем напиток, время суток и погода влияют на вкус вина. И, более того, не просто на вкус вина, а на преображение нашего организма, впитывающего это вино. Вот, собственно, этот процесс и есть процесс усвоения одной национальной традицией результатов развития другой. Франция в середине XIX века — безусловный художественный лидер. То, что происходит во Франции, так или иначе воспринимается с энтузиазмом или с отвращением другими национальными школами. Франция — это эталон, и даже французский мятеж и Французская революция, импрессионизм — это некая проблема для всех художественных школ, которые борются за собственную идентичность, за собственную физиономию во второй половине XIХ века. В этом отношении все они открыты импрессионизму — или все они закрыты перед ним. Импрессионизм так или иначе усваивается, так или иначе впитывается, так или иначе отрицается.

У русских своя история отношений с импрессионизмом, и она очень драматична. Если мы посмотрим на советские журналы по искусству середины ХХ века, эпохи борьбы с космополитизмом (конец 1940-х — начало 1950-х годов), мы увидим, что один из смертельных грехов живописи для ортодоксальных критиков 1940-х годов — это, как ни странно, импрессионизм, искусство, которое уже давно во всем мире висит в музеях, которое продается за большие деньги, и современный художественный мир только помнит о том, что импрессионистов

Сам процесс усвоения импрессионизма в России был очень драматичен. Русские открыли импрессионистов довольно рано. В 1874 году, когда в ателье французского фотографа Надара состоялась первая выставка, получившая название импрессионистической, в Париже жил молодой Илья Ефимович Репин, который поехал в столицу Франции, поскольку получил Большую золотую медаль за свою академическую композицию. Мы знаем, что он был знаком с импрессионистическими работами. В одном из писем он писал:

И тут же мы сталкиваемся с очень интересным моментом — со своего рода негативным эталоном, восприятием западного развития как негативного эталона. В одном из писем Иван Крамской формулирует важнейший принцип русского реализма: «Мысль, и одна мысль, создает технику и возвышает ее. Оскудевает содержание, понижается и достоинство исполнения». И дальше делает парадоксальное замечание: «Однако ж что это значит? Зачем на Западе дело идет как будто навыворот?» С этого момента современное западное художественное развитие и его радикальные результаты — импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм — будут играть крайне важную роль в развитии русского изобразительного искусства. Не через прямое влияние — хотя оно будет. Но прямое влияние — это не самое интересное. Самое интересное — результат спора и диалога. И примерно с этого же времени станет ясно, что новый изобразительный язык русской живописи конца XIX — начала ХХ века будет восприниматься как язык импортированный, как язык заимствованный, как язык западный.

Когда в 1889 году Павел Михайлович Третьяков приобрел картину молодого Серова «Девушка, освещенная солнцем», Владимир Маковский, один из отцов передвижничества, знаменитый жанрист-рассказчик, на публичном обеде передвижников задал Третьякову вопрос, который можно истолковать как хамский. Он сказал: «С каких пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галерее сифилис?» При всей брутальности этой формулировки Маковский попал в десятку. Если мы посмотрим на прекрасную картину Серова, мы увидим, что для человека, привыкшего к музейной живописи — к реалистической живописи, в которой световые рефлексы не играют существенной роли, в которой цвет не изменяется от прямого воздействия света, — для человека XIX столетия пятна на лице и коже девушки, пятна от лучей солнца, пробивающихся сквозь листву, без труда будут ассоциироваться с результатами воздействия сифилитической инфекции на человеческую плоть: пятна язвы, которые характерны для определенной стадии болезни. Это очень злая и грубая формулировка, но у нее есть и второе дно. Дело в том, что сифилис, очень распространенный в Европе XIX века и бывший сам по себе культурным фактором, прежде всего последней трети столетия, носил неполиткорректное название «французская болезнь». И в этом отношении Маковский оказался чрезвычайно прав. Но если Серов, который был в Париже подростком,

Парадокс заключается в том, что героическое поколение импрессионистов

Русские имели несколько возможностей приобщиться к импрессионизму до того, как первые картины мастеров этого круга попали в нашу страну. Ну, например, в 1876 году Эмиль Золя, в ту пору молодой непризнанный литератор, был парижским корреспондентом влиятельного либерального толстого журнала «Вестник Европы», на страницах которого напечатал раньше, чем

В 1891 году в Москве состоялась колоссальная французская художественно-промышленная выставка. Это был очень важный политический жест, свидетельствующий о начале сближения между Францией и Россией, результатом которого стало создание антинемецкого военно-политического союза. Эта выставка была создана по модели Всемирной выставки 1889 года в Париже, где Россия не участвовала как монархия, поскольку выставка, запомнившаяся миру Эйфелевой башней, была посвящена столетию Французской революции, но тем не менее Франция в 1891 году показала значительную часть своей экспозиции в Москве. Искусство было только фрагментом этой выставки, правда очень большим. Наряду с продукцией парижской индустрии, с экспозициями, посвященными здравоохранению и образованию, москвичи увидели свыше 600 полотен, не считая скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, архитектурных проектов и так далее. Выставка работала с апреля по октябрь, ее посетило огромное количество народа, включая государя императора. И, казалось бы, на этой выставке мы могли бы впервые увидеть импрессионистов, тем более что посетитель, взявший в руки один из номеров официального журнала выставки, начиная обзор художественного отдела, мог прочесть следующее:

«В последнее время параллельно с возникновением реалистического и натуралистического направления во французской литературе, в искусстве тоже началось господство реализма. Но так же, как литературный реализм привел к крайностям декадентизма, так реальное искусство выродилось в импрессионизм. Декаденты в литературе и импрессионисты в искусстве — представители двух однородных крайних направлений, стремящиеся к господству в интеллектуальной жизни Франции. <…> Импрессионисты… вводят в область искусства новые приемы, с помощью которых стараются передать воспринимаемые ими непонятные для большинства впечатления. Резкие эффекты цветовых контрастов, освещение рассеянным светом, мертвенный колорит человеческого тела, редко встречающийся в действительности, но приводящий тем более сильное впечатление на импрессионистов, небрежность в рисунке, невозможная выписка аксессуаров или полное отсутствие их — вот характеристические признаки новой школы, которая до сих пор не пользуется еще большим успехом, хотя, по последним известиям, произведения ее в нынешнем году наводнили Салон на Марсовом поле… Имеется в виду Марсово поле в Париже, где с 1860-х проходили Всемирные выставки.»

Журналист Духовицкий, написавший этот длинный обзор, нигде больше к импрессионизму не возвращается, но он считает нужным предупредить русского посетителя об этой опасности, которой, в общем, в Москве не было. Что же это такое? Очевидно, что импрессионизм, еще никем не виданный среди русских зрителей в Москве или Петербурге, уже казался определенной консервативной части русского художественного мира потенциальной опасностью.

На московской выставке доминировал Салон. На московской выставке можно было найти французский реализм, и лишь в нескольких произведениях прослеживались признаки импрессионистического живописного языка. Но через некоторое время после того, как эта огромная экспозиция закрылась, в Москве была дважды опубликована статья очень влиятельного журналиста Владимира Грингмута. Владимир Грингмут в конце XIX века — один из лидеров монархической публицистики. Он унаследовал пост главного редактора газеты «Московские ведомости» — очень влиятельной монархической националистической газеты. Он возглавлял Катковский лицей, школу для патриотически, монархически ориентированной элиты Катковский лицей — неофициальное название Московского Императорского лицея в память цесаревича Николая (1868—1917); закрытое высшее учебное заведение для детей из дворянских семей. Был основан на личные средства публициста Михаила Каткова., и он был, конечно, прежде всего политическим публицистом, для которого идеалом было православное царство Александра III. Вот что он писал по политическим поводам:

«Но Россия не Запад и не Восток: для нее не обязательны ни жалкая материалистическая безыдейность Европы, ни окоченелый фанатизм Азии… Россия есть Россия, государство совершенно своеобразное, государство по преимуществу православно-христианское и состоящее уже по одной этой идее неизмеримо выше прочих европейских и азиатских государств и народов».

И вот человек, разделявший эти политические взгляды и в начале ХХ века ставший одним из основателей «Черной сотни» Черносотенцы — собирательное название крайне правых монархистских и антисемитских организаций 1905–1917 годов., в 1893 году публикует статью «Гроза, надвигающаяся на русское искусство». Этой грозой Грингмут признаёт импрессионизм. Он полагает, что современное искусство в упадке, что в музыке разрушительное воздействие оказывает Вагнер, в литературе опустошающее влияние — Золя, а в изобразительном искусстве — Мане. Это искусство, лишенное духовности, это искусство теоретичное, это искусство головное, противоположное одухотворенной культуре прошлого, культуре Гете, Байрона, Шекспира, Пушкина. И Грингмут с огромным пафосом борется с импрессионизмом, давая ему очень простые характеристики:

«Для импрессионизма все предметы, явления, существа имеют лишь внешнюю оболочку, без всякого внутреннего содержания. Они напишут вам женщину в белом платье во весь рост, сидящую на траве, единственно затем, чтобы намалевать белое пятно на ярко-зеленом шпинате, но им нет никакого дела ни до выражения лица этой женщины, ни до ее характера, ни до ее внутреннего мира».

И успех этой школы публицист объясняет тем, что, во-первых, импрессионистическая манера слишком легка и потому доступна для бездарей, публика в массе своей невежественна, а современная критика беспринципна и продажна и гоняется за оригинальностью и симпатией, поэтому способствует рекламе шарлатанов. Казалось бы, здесь все очень просто, и явление, успех которого объясняется вот этими тремя внехудожественными обстоятельствами, не может представлять такой угрозы. Но Грингмут в конце своего текста исключительно высоко повышает ставки. Он пишет о том, что Франция уже охвачена импрессионизмом, Германия заполнена французскими и своими импрессионистами, в прошлом году они напали на Россию, в 1892 году на передвижной выставке он находит

Статья Грингмута художественным миром всерьез воспринята не была, ее скорее высмеяли за неуместные претензии спасения отечества от импрессионистической угрозы. Но мне кажется, что одна из реакций на эту статью, комическая и как бы маргинальная, тем не менее помогает нам определить, что же такое было слово и понятие «импрессионизм» для русского человека в 1890-е годы. В 1894 году на страницах единственного в ту пору русского художественного журнала «Артист» писатель Петр Гнедич, очень плодотворный прозаик и драматург, опубликовал рассказ «Импрессионист». В рассказе два главных героя — русский художник Плетнёв, успешный московский живописец, тридцати с небольшим лет, академик, никаким боком не относящийся к радикальным художественным кругам, и случайно встреченная им в трамвае француженка, которая в Москве

«…Февральское утро. Снег накануне стаял, полозья так и режут голый камень. Дома все стоят в

каких-то желчных пятнах, точно страдают печенью от вечной злобы на людской род. <…> Художник со своим живым, ярким настроением выступает перед публикой и говорит: „Смотри, как тепло, светло у меня на картине, как далеко все это от квартирного налога, от геморроя, от ингерманландской изморози“. <…> А знатоки говорят: „Черт знает что, — зеленый подбородок; вместо лица — географическая карта Соединенных Штатов! Он, несчастный, заразился импрессионизмом“».

И Плетнёв, что называется, закусывает удила и с остервенением начинает писать «зеленый подбородок», потому что при зеленой траве, освещенной солнцем, он и не может быть другого цвета. Окончив этюд, Плетнёв и Маргарита возвращаются к родне, а там за накрытым под летним солнцем столом с обедом сидит призванный тетушкой проповедующий старец Созонт, хранитель заветов старины. Поскольку тетушка очень боится, что натурщица женит на себе ее племянника, она призывает Созонта как спасителя, который должен изгнать скверну. Созонт требует, чтобы католичка ушла из-за православного стола, а Плетнёв говорит: ну, отче, если ты не желаешь с нами оскверняться и сидеть среди нас, так и пошел вон. И тут Созонт, не желающий уходить от застолья, обращается к художнику и говорит: я уйду и прах отрясу, но только прежде ответь мне на вопрос: кто ты еси? Плетнёв прищурился: «Импрессионист». «Не знаю, что такое слово значит. Что ж под прикрытием этого слова ты сделать хочешь? Мир прежний разорить и новый создать?» — «Вот-вот». И вот Созонт уходит, и тетушка Софья Анипадистовна спрашивает своего племянника: а что же это такое — импрессионизм? И тут художник, только что переживший инициацию, признавший себя импрессионистом, говорит: «А это, тетуля, нечто вроде жупела, только страшней».

Что такое импрессионизм, нам помогает понять мнение английского художника той же самой поры Чарльза Фурса. Вот что он пишет:

«…Читатели современной художественной критики, вероятно, знакомы с употреблением термина „импрессионизм“. Он наиболее часто применяется в нынешнем художественном жаргоне и обладает преимуществом — для большинства людей — оставаться просто словом, совершенно неотчетливым… Он стал именем, которое отличает произведения живописцев, что стремятся к выражению художественной индивидуальности, от тех, кто видит в искусстве товар, поставка которого зависит от спроса».

То есть в пору, когда мы еще не видели импрессионистов как таковых, это слово для художественного мира означало свободу и независимость художественной личности, ее противостояние заветам старины, носителям заветов старины, подобных Грингмуту. Полагаю, что рассказ Гнедича на самом деле является полемикой с Грингмутом, которого я позволю себе опознать в старце Созонте.

Спустя пять лет после выставки 1891 года наш зритель наконец смог увидеть в Москве и Петербурге настоящих импрессионистов. Там снова прошла большая французская художественная на этот раз выставка, где среди нескольких сотен картин, отражающих различные течения современного французского искусства, были показаны несколько полотен импрессионистов, а именно Моне и Ренуар. Мы достоверно знаем только один из холстов, показанных на этой экспозиции. Это был «Стог сена» Клода Моне, который сейчас хранится в музее Цюриха и который встретил ехидные отклики русских критиков и очень невнятную реакцию художественного сообщества. Мы знаем, например, что Исаак Левитан, ходивший по выставке со своими друзьями, возражал их возмущению, говоря, что здесь на самом деле

И если профессиональная среда в 1896 году была скорее озадачена холстом Моне, то люди, которым будет суждено совершить революцию в живописи и литературе, люди, которые в ту пору к профессиональной среде не относились, запомнили этот визуальный опыт на всю жизнь. Василий Кандинский в своих воспоминаниях пишет:

«Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это — стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. <…> С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память… <…> Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины».

Даже если мы примем во внимание, что Кандинский транслирует в свое прошлое уже сформулированный опыт беспредметной живописи, придется согласиться с тем, что «Стог сена» Клода Моне для русского юноши 1896 года был настоящим авангардом, который дал толчок для его деконструкции классического представления об изобразительном искусстве. Другим человеком, который навсегда запомнил московский холст Моне, был Андрей Белый, отроком посетивший эту выставку и затем на склоне лет написавший:

«…Французские импрессионисты мне нравились тем, что пестры и что краски приятно сбегались в глаза мне… и не раз потом я размышлял над тем странным, но не неприятным переживанием… Эта „странность“ казалась знакомой мне; будто она намекала на нечто, что некогда мною изведано было; и подавались первейшие переживанья сознания на рубеже между вторым и третьим годом жизни (быть может, тогда я так видел предметы?)».

Напомню, что в это время увидеть импрессионистов в публичном пространстве Европы было крайне сложно. Даже когда Люксембургский музей, представляющий современное французское искусство, получил коллекцию Гюстава Кайботта, друга и покровителя импрессионистов, и должен был выставить в своих залах произведения Моне, Мане, Ренуара и других художников, все равно подавляющее большинство членов художественного сообщества в России имело об импрессионизме крайне приблизительное представление. Когда Игорь Грабарь писал свой обзор современного искусства за последние 50 лет, сидя в Мюнхене и перелопачивая колоссальный объем информации, совершенно неизвестной для русского человека в ту пору, он, например, написал, что в Салоне 1865 года Эдуард Мане выставил картину «Девочка с кошкой». «Девочка с кошкой» — это «Олимпия».

Сама по себе эта ошибка говорит о той бездне незнания, неосведомленности, с которой столкнулись русские молодые художники и критики, которые должны были в течение очень короткого времени выстроить картину нового искусства, которое бросало вызов искусству старому и которое для молодежи было знаком надежды на то, что рутина, в которую все глубже погружалась русская художественная жизнь в конце XIX века, будет преодолена. Импрессионизм в этом отношении играл, безусловно, прежде всего мобилизующую роль, роль символа. Еще Дмитрий Владимирович Сарабьянов показал, что для значительной части русских авангардистов в начале ХХ века имя «импрессионист» было синонимично тому явлению, которое затем стало описываться понятием «футурист» или «авангардист», и что многие русские авангардисты прошли в своем очень быстром становлении стадию импрессионизма. И это совершенно не случайно: импрессионизм был и оставался знаком художественной революции.

Первым, кто в России написал большую статью об импрессионизме, стремясь понять это явление, был Александр Бенуа. Долгая парижская жизнь помогла ему познакомиться с произведениями импрессионистов, он мог найти их в магазине Дюран-Рюэля Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) — один из первых французских собирателей импрессионизма. Был владельцем магазина художественных принадлежностей, где выставлял картины художников., в частных коллекциях, но даже в 1899 году на страницах передового русского журнала «Мир искусства» Бенуа в своей статье борется с собственным страхом и с собственным недоумением:

«Недавно еще слово „импрессионизм“ было бранным и сказать про художника, что он импрессионист, это было выставить его как шарлатана или неуча. Недоумение, граничащее с ужасом, является у всякого, кто в первый раз видит картины этой школы. Неужели в этом бешеном распорядке красок и линий люди искренние и беспристрастные могут находить и свет, и солнце, и жизнь, тонкую колористическую прелесть и даже поэзию? Дега как истинный импрессионист не дал цельных картин. Его балетные, бульварные, жокейские, интимные сцены — случайные фрагменты, в которых обнаруживается гигантский талант и неглубокая личность автора. Самые удачные из произведений этой школы могут доставить наслаждение лишь художнику-специалисту, который сумеет разрешить всю трудность разрешенной задачи. Неспециалисту едва ли они много дадут: в них нет теплоты, характера, они не способны ни тронуть, ни восхитить, а без этого условия произведение искусства мертво».

Что же должно было произойти, чтобы художественный мир — и русский, и не только русский — принял импрессионизм как центральное явление XIX века и как то зерно, из которого растет новая живопись? В 1900 году в Париже состоялась Всемирная выставка, которая подвела итог столетию. Помимо огромного количества национальных павильонов, павильонов тематических, на этой выставке посетители со всего мира могли познакомиться с художественным развитием Франции за последний век. Важно подчеркнуть, что там было две выставки. Так называемая выставка десятилетия была сформирована официальными художественными инстанциями и отражала официальную картину французского искусства, официальную иерархию, где все еще доминировал Салон. А вот так называемая выставка столетия, ретроспективная, делалась усилиями музейных кураторов, историков искусства и представителей художественного рынка. У рычагов ее стоял Роже Маркс, один из самых влиятельных музейных деятелей страны. И вот именно эта выставка, показывающая развитие французской живописи от неоклассицизма до современности, впервые предъявила мировому зрителю импрессионизм как целостное, оригинальное, очень сильное явление, которое не только опровергает рутину, которое растет из глубины французской художественной традиции.

1900 год для европейских наций стал поворотным. Импрессионизм постепенно, но довольно быстро начал завоевывать симпатии широкого круга зрителей — не только коллекционеров, не только посвященных, но и образованных посетителей экспозиции. И в своем обзоре выставки 1900 года Александр Бенуа, только что написавший вот те растерянные строки о неглубокой личности Дега, о пугающем эффекте импрессионистов, пишет то, что мало кто из русских в тот момент имел мужество (не просто мужество, а понимание явления) сказать:

«Одна юбочка на

какой-нибудь ученице балетного класса, один ее крупный тупой носок, один красно-черный тон платья на пожилой даме в „Семействе Мант“ Дега содержит в себе больше искусства, нежели сотни и тысячи картин официальных реалистов, развешенных на почетных местах в разных государственных музеях. Вот если бы вместо Владимиров и Константинов Маковских, Поленовых и Котарбинских в наших хранилищах современного искусства висели бы всего три картины — „Обед в лесу“ Клода Моне, „Семейство Мант“ Дега и „Ложа“ Ренуара, — тогда можно было бы эти склады полотна назвать музеями».

Эта высочайшая оценка не означает, что восприятие импрессионизма в России отныне было лишено драматичности. Нет. К моменту, когда наши соотечественники восприняли импрессионизм и выработали в себе возможность наслаждаться этой живописью, выработали понимание того, что без уроков импрессионизма, которые уже начали постепенно усваивать молодые живописцы, невозможно преображение, модернизация русской художественной традиции, импрессионизм как таковой клонился к закату, несмотря на то, что многие великие художники-импрессионисты еще были живы и писали. Импрессионизм для посетителя передовых выставок около 1900 года был не тем явлением, которое мы знаем и любим сейчас. Это не живопись художников

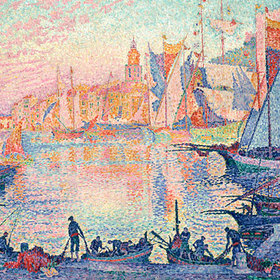

В творчестве позднего Моне, который начал писать серии картин («Руанский собор», «Тополя», «Стога», где проблемой было тончайшее изменение оттенков и освещения и где художник превращался практически в оптическую машину), современники увидели доминирование интеллектуального подхода, который, по мнению поколения символизма и декаданса, противоречил натуре искусства. И в этом отношении то, что мы в России открыли импрессионизм поздно, в начале ХХ века, как явление в большой степени интеллектуальное, в котором художник представляет собой почти механическую машину, отражающую нюансы впечатлений, сказалось на образе импрессионизма в России в дальнейшем. Он воспринимался многими, даже симпатизирующими ему, критиками и художниками как нечто, что дает нам прежде всего аналитическую, а не синтетическую картину мира, что показывает оболочку, что не может сложиться в целостную картину, несущую в себе некий возвышенный смысл. И то, что импрессионизм не ставил перед собой задачу создания сюжетного изображения, роли не играло. Вот это недоверие к импрессионизму, сочетающееся с восторгом перед ним, сохранилось в русском художественном мире и в русском художественном дискурсе на многие десятилетия, и в этом отношении тот ужас перед импрессионизмом, который охватывает советских критиков-доктринеров 1940-х годов, мало чем отличается от ужаса националиста и монархиста Владимира Грингмута 1890-х. Импрессионизм все еще остается некой нерешенной проблемой для русского художественного мира, несмотря на то, что во всем остальном человечестве импрессионисты уже давно стали искусством музеев.

Русскому человеку есть за что почитать объединение «Мир искусства» — за особое чувство истории, за изменение отношения к Петербургу: мы любим Петербург, потому что «Мир искусства» показал нам, какой это красивый город; за возрождение русского балета, потому что именно благодаря Дягилеву, одному из главных деятелей «Мира искусства», мы теперь можем гордиться этим творчеством; за то, что в произведениях «Мира искусства» Россия предстает перед нами как европейская страна, потому что историческая живопись предшествующих поколений показывала нам нашу родину как страну средневековую, Московию XVII века, да и русская архитектура этой поры была подобием русских теремов — храм Спаса на Крови или Верхние торговые ряды Сейчас — здание ГУМа. в Москве. Но в деятельности «Мира искусства» есть центральная проблема, которая связана со всеми остальными: это превращение русского искусства в искусство международное. Это медленное, но очень логичное избывание провинциальности. Как однажды хорошо написал Сергей Дягилев Александру Бенуа, «я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и, главное, поднести ее Западу, возвеличить ее на Западе». Как нечасто бывает в истории нашей культуры, этот проект оправдался очень сильно благодаря прежде всего усилиям Дягилева в «Русских балетах». Но эта самая проблема превращения русского искусства из искусства провинциального в искусство, которое хотя бы частично задает тон всему миру, — это проблема центральная для нового поколения.

1890-е годы — это была пора, когда русский художественный мир начал открываться Западу. В Петербурге и Москве за десятилетие прошла дюжина выставок, которые показали русскому зрителю искусство Франции, Германии, Австро-Венгрии, Англии, Бельгии, Голландии, скандинавских стран. Это был период небывалой открытости и резко растущей осведомленности русского зрителя о том, что творится в европейских художественных столицах. С другой стороны, это было время, когда русский художественный мир переживал своего рода робость перед полноценным общением с мировым художественным процессом. Можно сказать, что 1890-е годы проходят под знаком латентного изоляционизма. Страна открывает очень широкий круг явлений литературы, театра, музыки и живописи, перед которыми традиционный русский художественный мир чувствует себя беззащитным. И это, естественно, вызывает настороженность и страх в самых разных общественных и политических слоях.

Если мы посмотрим на то, что русские властители дум 1890-х годов думали о современном художественном творчестве, которое для человека той поры в России почти что было синонимом западного искусства, мы вынуждены будем прийти к выводу, что эти люди ни в чем другом между собой никогда бы не согласились, но всех их объединяет крайне негативное отношение к современному художественному мышлению, идущему прежде всего из Франции. Лев Толстой, великий писатель и религиозный диссидент, в своей брошюре «Что такое искусство?» издевательски говорит о поэзии французского символизма. Владимир Стасов, либеральный националист, защитник «Могучей кучки» и передвижников, с отвращением пишет о современных художественных течениях Запада. Владимир Грингмут, рупор правых националистов и монархистов, отрицает импрессионизм. Николай Михайловский, идеолог русского крестьянского социализма, народничества, считает, что Россия слишком молода и энергична для того, чтобы импортировать французский символизм. Наконец, Георгий Плеханов, первый русский марксист, видит в импрессионизме, кубизме и других художественных течениях современного Запада воплощение идейного кризиса капитализма. Ни в чем другом эти люди не были бы солидарны, но они очень хорошо отражают ту настороженность, то недоумение и тот страх, который читающая и думающая часть русской нации испытывает перед вторжением непривычного, необычного, опасного современного западного искусства.

К этим четко сформулированным опасениям, к этому идеологическому отрицанию следует добавить еще некоторые обстоятельства. К концу XIX века четко сформулирован национальный культурный стереотип. Вот что Марк Антокольский, крупнейший русский скульптор, большую часть жизни проведший за границей, пишет:

«…надо всегда принимать во внимание разницу таких двух характеров, как русский и французский. Французы — народ старый, а мы — молодой; они — богаты, мы — бедны; они расчетливы, мы — беспечны; они вежливы, а мы добродушны; у них культурная дисциплина, у нас халатность… У французов не знаешь где кончается искренность и начинается вежливость; мы же всегда искренни и поэтому всегда бранимся. <…> В искусстве французы — эпикурейцы, а мы — пуритане: у них преобладает форма, а у нас — содержание; у них главное — кáк сделано, а у нас — чтó сделано».

Этот стереотип изначального противостояния русского чувства жизни, русского чувства искусства и французского чувства, это идеологическое отрицание новых художественных явлений находит продолжение и соответствие в реакциях различных участников художественной жизни.

Ну вот, например, после десятилетия художественных выставок, которым можно было бы позавидовать, поскольку, как бы то ни было, неполно или несовершенно, но они показывали искусство различных европейских стран, в одном из петербургских журналов появляется статья «Нужны ли нам в данную минуту иностранные выставки?», в которой автор пишет:

«Отчего от таких выставок веет

чем-то холодным? Почему нет в этих полотнах чувства народной души, народных воззрений, которые интересны во всякой национальности? Просто потому, что выставки эти устраиваются официальными лицами и учреждениями, а потому и носят характер сухой и холодной официальности».

И если автор статьи в этом отношении прав, то вывод, который он делает, заставляет насторожиться:

«Количество выставочных помещений в Петербурге очень ограниченно, и потому становится досадно, когда видишь их занятыми иностранцами в такое время, когда многие наши выставки не находят себе места и откладываются с года на год. Несмотря на весь интерес, представляемый чужими странами, еще интереснее знать свою родину и ее как большие, так и маленькие уголки, где бьется много отзывчивых сердец».

Действительно, в Петербурге конца XIX века было на удивление мало современных выставочных помещений, и иностранные выставки — большие, с сотнями картин, занимающие эти помещения на относительно долгое время, могли восприниматься русским художественным миром как ненужный и опасный конкурент.

В 1896 году Александр Николаевич Бенуа, еще очень молодой художественный критик, которому немецкие коллеги дали поручение сформировать русский отдел для Мюнхенской выставки, обратился к Михаилу Нестерову с тем, чтобы заполучить его в качестве участника. И Нестеров, по воспоминаниям Бенуа, дает поразительный ответ: «Там посмотрят на нас как на диковинку, а теперь только давай диковинки!!! Нет, я лучше пошлю свои вещи в Нижний [Новгород], мне интересней, чтоб меня знали мои же!» Бенуа говорит: «Да ведь Вас никто не понимает, не оценивает! Напротив того, я слышу смех и издевательство». Нестеров: «Эка беда, как будто бы успех в публике для художника — не срам скорее? Мне довольно, чтоб меня поняли три, четыре человека — а понять истинно и совершенно мои вещи может только русский…» Справедливости ради надо сказать, что на следующий год Нестеров послал в Мюнхен одну из своих лучших картин, поэтому его изоляционизм, ясно звучащий в словах в беседе с Бенуа, не был совершенен, не был абсолютен. Но если мы посмотрим, допустим, на позицию Виктора Васнецова, который, в общем, сознательно отрешается от всех западных влияний и обращается к России XVII столетия, то мы поймем, что изоляционизм для русского художественного мира этого времени — это достаточно острая проблема, которая иногда может иметь очень личные и резкие формулировки.

Григорий Мясоедов, один из отцов передвижничества, к этому моменту уже очень консервативного явления, пишет Владимиру Стасову в марте 1898 года. Он имеет в виду выставку, которую теперь по праву считают первой выставкой «Мира искусства», выставку русских и финляндских художников, организованную Сергеем Дягилевым, на которой был представлен широкий круг современных художественных течений двух национальных школ:

«Что за иностранная саранча налетела на тощую ниву русского искусства? Что это за патриоты, которые тащат к нам первобытных чухонцев, шведов и норвежцев, французов, англичан, поляков и испанцев? Наши коммерсанты-толстосумы, которые так горячо отстаивали покровительственные пошлины, оказываются первыми поощрителями и потребителями всего иностранного. Они оказываются выше того, что может дать русская школа, им надо декадентов, символистов, им по вкусу французский сифилис, англицкая грация, немецкая ходуля, финляндское безобразие — все что угодно, только не русская жизнь, очень она уж им противна, слишком она уж им напоминает тех меньших братии, которые туго набили их большие кошельки».

Это частное письмо, и ярость Мясоедова, уже очень пожилого человека, который чувствует, что молодежь ни в коем случае не хочет подчиняться ни его административной власти — а он возглавляет передвижничество в это время, — ни следовать его школе, в общем понятна. Но вот эти вот свидетельства настороженного или враждебного отношения к современному иностранному художеству, они пронизывают русскую художественную критику и русское художественное сознание 1890-х годов. Страна стоит на пороге небывалого в своей истории открытия очень широкого круга художественных явлений, непривычных и непонятных. И в этом отношении роль «Мира искусства» колоссальна. До «Мира искусства» русская художественная школа — одна из многих европейских школ, следующих своей традиции, решающая свои локальные задачи, участвующая в международных выставках. После «Мира искусства» русское искусство — это часть мощного интернационального современного движения.

«Мир искусства» сложился как кружок друзей и родственников, и этим он отличается от всех предшествующих русских художественных движений — от передвижничества, от абрамцевской колонии. Эти друзья и родственники представляли собой очень пеструю космополитическую русскую культурную среду, прежде всего среду Петербурга. И по происхождению, и по воспитанию эти люди впитали в себя культуру Европы, и для них Россия была частью Европы. Это не означало отказа от национального лица — более того, это обостряло проблему искусства как воплощения национального духа. Но решал ее «Мир искусства»

Надо сказать, что для самих мирискусников открытие современной западной живописи было довольно большой проблемой. Вот, например, Александр Бенуа пишет своему другу Константину Сомову из Парижа. Бенуа, который принадлежал к культурнейшей европейской петербургской семье, для которого Париж был родным домом; Бенуа, который видит впервые, очевидно, картины Гогена и Ван Гога. И вот что этот проницательный критик, один из лучших русских писателей об искусстве за все время существования нашей критической традиции, говорит:

«Вот приблизительный образчик Гогена: вода зеленая, песок желтый, небо красное, трава коричневая, гора лиловая, женщина желтая. Очень мило и весело. Я сначала подумал, что он хотел передать Таити с наивным пониманием туземца. Но нет, оказывается: он бретонскую деревню отражает с такой же примитивностью. Но, может быть, он желает передать бретонскую деревню с наивным пониманием бретонского мужика? Другой раз выставлял прославленный Ван Гог, молодой голландец. Он умеет рисовать, и даже довольно ловко, но картины и почти все этюды — шаржи, и неостроумные».

То, что молодой Александр Бенуа не увидел в произведениях Ван Гога экзистенциального трагизма и счел его художественный язык всего лишь шаржем, говорит о том, что, помимо самой физической возможности увидеть новое искусство (а это было довольно сложно для иностранца в Париже конца XIX века: надо было знать, куда идти), было совершенно необходимо быть готовым к тому, чтобы это искусство увидеть и воспринять.

Другой пример: молодой живописец Игорь Грабарь, по рождению — человек Европы, он происходил из православной славянской семьи, его отец был депутатом венгерского парламента, защитником православного меньшинства. Грабарь приехал в Россию ребенком, окончил университет и Академию художеств и был направлен в Мюнхен редакцией журнала «Нива». Результатом была абсолютно поворотная статья 1897 года «Упадок или возрождение». В ней Грабарь писал:

«Наше время — это дни не упадка, не мелких страстей мелких художников, это дни блестящего возрождения, дни надежд и упований… Теперь, когда мы дошли до времени такого возрождения, когда являются братья великих мастеров прошлого, теперь должно быть недалеко то время, когда явятся люди, которые сумеют уже сделать шаг вперед, двинуться дальше старых. Кто будут эти желанные люди, в каком направлении они сделают свой шаг вперед — этого сказать нельзя. Но мы имеем все данные для того, чтобы надеяться и ожидать».

То, что сейчас звучит как риторическая фигура, в 1897 году было бомбой. Напоминаю, что одно из центральных слов художественной и литературной критики этой поры было «декаданс», «упадок». Именно так и друзья, и враги нового искусства зачастую описывали его. В этом отношении Грабарь, говоря, как сейчас кажется, очевидные вещи, на самом деле создает манифест новой живописи. Но для того, чтобы сделать это утверждение, он должен был развернуть картину развития европейской живописи за минувшие 50 лет от Эжена Делакруа до импрессионистов и дальше. Это был очень трудный процесс, даже в Мюнхене, одной из столиц европейской новой живописи той поры, было трудно найти литературу, было трудно выстроить систему ориентиров и ценностей, иерархию для того, чтобы сделать этот оптимистический вывод. Грабарь, друживший тогда с Кандинским, Явленским и другими членами русской мюнхенской колонии, и воспринимал свою статью как манифест поколения. «Мы получали и читали „Новое время“, „Русские ведомости“, иногда „Новости“ — газеты разных направлений, — писал он. — Несмотря на разницу политических взглядов, все они были одинаково черносотенны в своих суждениях об искусстве. Мы просиживали целые вечера, обсуждая отдельные положения, составляя новые аргументы».

И роль «Мира искусства» как объединения, роль Александра Бенуа и Сергея Дягилева как раз и заключается в том, что эта группа научила русского человека видеть и понимать современную живопись, современную французскую живопись в частности или прежде всего. Очевидно, что это понимание опиралось на их собственные принципы, было недостаточным и вызывало полемику следующих поколений. Но именно после «Мира искусства», благодаря «Миру искусства» русский человек породнился с современным французским творческим процессом, породнился с импрессионистами и постимпрессионистами. Процесс это был сложный. Нужно было прежде всего знать, что видеть, где видеть, нужно было выработать систему оценок и сформировать практически заново язык, которым эту абсолютно непривычную для русского человека, как, впрочем, и для большинства европейцев, живопись можно было описать и предъявить через слово образованному посетителю выставок. Нужно было сделать так, чтобы русский зритель не просто понял западное искусство, но был готов к тому, что русское искусство воспользуется западным как продуктивной моделью. И здесь первостепенна заслуга Сергея Дягилева.

Можно сказать, что Сергей Дягилев довольно рано осознал свою стратегическую задачу. Это очищение русского искусства от провинциальности, это интеграция его в общеевропейский художественный процесс, это наделение русского искусства современным живописным языком. Он прекрасно понял, чтó является самой болезненной точкой художественных дискуссий, художественных проблем 1890-х годов, по поводу довольно мелкого события, мелкого, но показательного: пронесся слух, что с выставки русских акварелистов исключают западных участников, чтобы не создавать экономическую конкуренцию отечественным художникам. И по этому поводу в газетной статье Дягилев написал:

«…новое поколение приходит со своими требованиями, и оно пробьется и скажет свое слово. Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым есть начало нашего разногласия, ваш предсмертный вздох».

Обратите внимание, что «Запад» и «новое и талантливое» в этой фразе стоят через запятую — это две стороны одной медали. Таким образом, ядро нового поколения ассоциирует себя в русском контексте с Западом. И здесь надо отдавать себе отчет в стратегии Дягилева и в стратегии «Мира искусства». Успех этой стратегии заключается в ее двойственности. В сущности, уже сейчас Дягилев осознает «Мир искусства» как двуликого Януса. В русском контексте это искусство, эта группа позиционирует себя как ярко выраженных западников-космополитов, как участников мирового художественного процесса; и то, что «Мир искусства» занимается творчеством Русского Севера, то, что в его контекст входит Билибин, то, что «Мир искусства» связан с возрождением искусств и ремесел, не является в данном случае противоречием: это часть общеевропейского процесса возрождения этнических корней современного искусства. Но вот на западной почве — а «Мир искусства» с самого начала осознал и сформулировал свои западные амбиции, — на западной почве, в немецких, французских выставочных залах, мирискусники представляли себя как большое, подлинное русское национальное искусство. В России они были европейцами, в Европе они были русскими. Триумфом этой стратегии стали Русские сезоны Дягилева в Париже 1910-х годов.

Но пока, в середине 1890-х, Дягилев формулирует задачи и ищет способы их решения.

«Если Европа и нуждается в русском искусстве, то она нуждается в его молодости и его непосредственности. Этого не поняли наши художники. <…> Им ни разу не пришел в голову вопрос: можем ли мы вас научить тому, что вы еще не знаете? Можем ли мы сказать новое слово в европейском искусстве, или наша участь — лишь не отставать от вас? Но чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом, отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства — без него нам не обойтись, это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине, так давно уже сковывающей нашу живопись».

Так Дягилев писал по поводу русского участия на Берлинском и Мюнхенском сецессионах 1896 года. Так он, в сущности, обозначает направления нашего похода на Запад.

Поход этот, как ни странно, начинается благодаря Дягилеву через Скандинавию. В 1897 году Дягилев организует в Петербурге выставку скандинавских художественных школ — Швеции, Дании и Норвегии, которая, как мне кажется, была самым представительным показом искусства этих стран вплоть до громадной, очень хорошо подготовленной выставки, которая прошла в европейских и американских музеях в самом конце ХХ века, — она называлась «Северный свет» и была посвящена школам Северной Европы в конце XIX — начале ХХ века. Надо сказать, что уже здесь Дягилев проявил себя как человек очень большой интуиции и хорошей осведомленности о том, что творилось в современном западном художественном мире. Я скажу, что, пожалуй, в этот момент в России было три человека, которые относительно адекватно представляли себе современный западный художественный процесс: Дягилев, Бенуа и Грабарь. Дело в том, что за десятилетие, прошедшее до петербургской выставки 1897 года, скандинавские художественные школы пережили абсолютно беспрецедентный переворот. Из абсолютно периферийных, провинциальных, национальных явлений они превратились в участников европейского художественного процесса, и художники-скандинавы, такие как Андерс Цорн, Эрик Вереншёлль, Фриц Таулов и затем, конечно, Мунк, сказали европейцам нечто такое на понятном им современном языке о своем национальном и общечеловеческом, что в этот момент по

Через год Дягилев организует следующее событие, которое, как принято сейчас считать, было первым выступлением «Мира искусства» как группы. В залах относительно недавно открытого училища барона Штиглица, а это был самый эффектный выставочный зал Петербурга на тот момент, состоялась выставка русских и финляндских художников. Почему финляндских? Финляндия в этот момент — часть Российской империи, но часть Российской империи с очень широкой автономией и с четким западным культурным вектором. С другой стороны, финляндская школа переживает тот же самый процесс, что школа шведская, датская или норвежская. Это создание современного языка, это приобщение к общеевропейскому художественному процессу и одновременно выработка национальной изобразительной поэтики. Например, панно на сюжеты из «Калевалы» лидера финского национального романтизма Аксели Галлен-Калеллы, те причудливые произведения, которые вызывали бешенство реалистически настроенных русских критиков. Но не только эта сторона финского искусства конца XIX века волновала Дягилева. Можно с уверенностью сказать, что Финляндия, бывшая своего рода мостиком между коренной Россией и Западной Европой, была для Дягилева моделью переформатирования национальной школы. Вот что он пишет по следам открытия национальной художественной выставки в «Атенеуме» в Хельсинки:

«Нам можно бы поучиться у финнов их солидарности, их любви к своему национальному искусству. Несмотря на заметную разность, существующую между ними, несмотря на два самостоятельных течения финнов-народников (то есть реалистов в данном случае) и художников с направлением западно-аристократическим, они все же представляют один дух, пропитанный сознанием своей общей силы. И она есть в их искусстве, эта сила. Она заключается в их врожденной любви к своему суровому народному типу, в трогательном отношении к своей бескрасочной природе и, наконец, в восторженном культе финских сказаний. <…> …Что особенно подкупает в их вещах — это их огромное умение и оригинальность техники, стоящей вместе с тем вполне на высоте Запада. <…> Финляндская живопись не похожа на скандинавскую: у нее нет наивности Норвегии, деланой простоты Дании и европейского лоска Швеции. Она не похожа и на русскую живопись, но мне думается, что единение этих двух искусств могло бы привести к тем результатам, которых и мы, и они так желаем».

Эта выставка действительно была знаковым событием. Во-первых, она представляла почти на паритетных основаниях два народа и два вектора. С русской стороны в эту группу входили не только представители «Мира искусства» — Бенуа, Сомов, Добужинский и их соратники, — но и московские живописцы, которым было тесно на передвижнических выставках, — Серов, Левитан и другие. Дело в том, что передвижники, оставаясь лидерами национальной школы и контролируя в значительной степени художественную жизнь и художественное образование в этот момент, все больше коснели в своей традиции и стремились навязать молодому поколению свое представление о функции искусства и его художественном языке. И выставки «Мира искусства» неслучайно стали своего рода полем битвы между художественным истеблишментом и молодым энергичным поколением. Вот что Владимир Стасов, уже старый лев, над которым было принято посмеиваться, но тем не менее все еще самый влиятельный русский критик, написал о выставке русских и финских художников. На этой выставке, помимо действительно широкого спектра произведений финских мастеров и русских, были такие имена, которые очень трудно было еще увидеть в России: например, Дягилев смог достать для этой выставки панно Михаила Врубеля «Утро», не самую лучшую вещь этого художника, но надо напомнить, что Врубель, который представляет для нас сейчас основу русского искусства рубежа столетий, в это время был художником, что называется, хорошо известным в узких кругах, и появление панно «Утро» на дягилевской выставке — это колоссальная заслуга куратора, гвоздь экспозиции и скандал. Стасов:

«Он [Дягилев] пошел и с великим рвением и усердием наприглашал множество других новоявленных юродствующих художников, кого из русских, кого из финляндцев, все по декадентской части. Из последних особенно отличается… Галлен с безобразными по художеству страшилищами… Рисунки, письмо, колорит, композиция этого художника — чудовищны, хуже наихудших сочинений лубочных рисунков, но… сильно нравятся господину распорядителю, когда он выставил эти картины тоже на самом почетном месте залы, на другом ее конце, прямо против „Утра“ господина Врубеля. Странные вкусы, изумительные фантазии, назначенные помогать водворению и пропагандированию нового дикого искусства!»

Сейчас над этими оценками можно посмеяться, что, в общем, делали и современники. Но надо отдавать себе отчет в том, что конфликт между теми, кто ассоциировал с собой национальную художественную школу, и теми, кто пришел, чтобы сделать эту школу своей, был осознан, артикулирован и открыт.

В 1899 году мирискусникам и Дягилеву удалось организовать в Петербурге первую экспозицию и единственную экспозицию, которая, на мой взгляд, должна была стать моделью дальнейших выставок «Мира искусства». Она называлась Первая международная художественная выставка. Снова в залах музея Штиглица петербургскому зрителю были представлены несколько десятков русских и европейских художников, отражающих срез очень широкого диапазона современного искусства — от импрессионистов до реалистов, от стиля модерн до символизма. Там были французы, немцы, итальянцы, скандинавы, финны. Художники были показаны вперемежку — не было отдельной русской секции и других национальных. Таким образом, современное искусство представляло собой если не монолит, то единство многообразий, и русские художники оказывались участниками этого единства. Эта выставка на самом деле воспроизводила модель самой передовой художественной выставки Европы, которая к тому моменту стала образцом для экспозиции передового искусства.

В 1892 году в Мюнхене произошло важное событие. Мюнхен — одна из европейских художественных столиц — организовывал свою художественную жизнь по той модели, которая была отточена Парижем: большая, регулярная, ежегодная художественная выставка в огромном выставочном пространстве стеклянного дворца, которая включала сотни имен художников и тысячи произведений. На таких выставках выделялось, безусловно, ядро самых авторитетных и успешных художников, столпов национальной художественной школы, и то, что называлось тогда в немецкой критической литературе «художественный пролетариат»: десятки безымянных мастеров, от продажи на выставке зависело их будущее — и очень часто буквально. И вот из этого потока, где очень трудно разглядеть индивидуальность, выделилось несколько десятков художников, которые создали самостоятельную выставочную организацию, известную под названием Сецессион. То есть люди, отделившиеся от основной массы. Привычные к модели авангардистского развития, мы вправе ожидать, что это люди молодые, наглые, пропагандирующие некую неконвенциональную поэтику, новый художественный язык, который сам по себе способен вызвать ярость у представителей художественного истеблишмента и зрителей. На самом деле это не так.

Мюнхенский сецессион — это организация художников относительно молодых, но уже очень успешных, обладающих интернациональной репутацией и признанием на других мировых выставочных площадках, космополитически ориентированная, стремящаяся представить художников как профессиональную группу, обладающую такими же амбициями и правами, как, допустим, инженеры или врачи, и не забывающая о бизнес-составляющей искусства. Мюнхенский сецессион был первой организацией, которая наняла специального менеджера для управления финансами и организации практической стороны выставок. То есть это были молодые, успешные, космополитические профессионалы, которые не хотели тащить на себе груз традиции и той художественной массы, в которой они неизбежно терялись. Сецессион вовсе не был взрывателем условностей или истребителем традиций. Сецессион обладал очень хорошей способностью адаптироваться и дружить с властью. Уже на следующий год Мюнхенский сецессион получил участок для того, чтобы построить здание на одной из центральных улиц города, и это здание само по себе было моделью нового выставочного пространства. Дело в том, что выставки XIX века, как правило, были огромными пространствами, завешенными картинами с пола до потолка, впритык. Сецессионисты были одними из первых, кто обратил внимание на условия экспонирования: картины были развешены с большой дистанцией, что позволяло воспринимать каждую из них отдельно; стены могли тонироваться, чтобы создать гармоническую среду для произведения, выставки украшались цветами — в общем, эстетизировалась сама среда. И именно эту модель, самую передовую на тот момент, Дягилев переносит в Петербург. Собственно, «Мир искусства» и есть наш, русский, Сецессион. Другое дело, что «Мир искусства» постоянно сталкивался с финансовыми сложностями, и потому такая международная выставка осталась, в сущности, единственной. Все остальные выставки «Мира искусства», пока эта организация существовала, были национальными выставками.

С одной стороны, эта выставка была успехом 1899 года. С другой стороны, она спровоцировала значимый конфликт. Владимир Стасов ожидаемо прошелся по ней танком, но в этот раз, помимо обвинений в декадентстве и уродстве, он очень точно заметил несколько обстоятельств, которые маркируют пришествие нового искусства в инонациональную среду. Собственно говоря, эта выставка выявила конфликты, которые станут моделью во всех странах, Россия в данном случае не исключение, и эти конфликты, в общем, продолжаются по сей день. Мы можем спрогнозировать их развитие и даже вычленить риторику, которой будут пользоваться противники современного искусства в борьбе за свои ценности. Две болезненные точки, которые не укрылись от Стасова, были индивидуальный характер формирования экспозиции: Дягилев фактически выступил как первый в России куратор, этот индивидуализм вкуса Стасов как представитель передвижнических ценностей терпеть не мог. Выставка для него была высказыванием коллективным — Дягилев во главу угла положил собственный выбор.

Второе — это вопрос о рынке и ценах. В каталоге Первой международной художественной выставки значились цены на художественные произведения. Это, в общем, само по себе не исключение для экспозиций той поры, но дело в том, что целый ряд произведений с точки зрения русских критиков был вопиюще переоценены, и прежде всего это касалось произведений Эдгара Дега. На этой выставке было восемь картин Дега, восемь картин и пастелей, среди которых

И вот цены на картины Дега были для русского рынка совершенно астрономические. Одна из картин по каталогу была оценена в 40 тысяч рублей, и если это можно счесть странным исключением, то остальные цены — около 10 тысяч, чуть больше, чуть меньше, — все равно были

Именно они стали, в частности, источником конфликта между главой национальной школы Ильей Репиным и мирискусниками. Дягилев, в общем, стремился к тому, чтобы сохранить хорошие отношения и со Стасовым, и с Репиным. Репин хоть и одной картиной, но участвовал в этой экспозиции. Однако вскоре после нее он опубликовал в «Ниве» открытое письмо в редакцию «Мира искусства», которое «Мир искусства» перепечатал с ответом Сергея Дягилева, и это письмо, в сущности, было разрывом отношений между мэтром и молодежью. Одним из центральных пунктов этого письма был вопрос о рыночных отношениях в искусстве:

«Картинные торговцы теперь… всемогущие творцы славы художников — от них всецело зависит в Европе имя и благосостояние живописца. Художник, мало оцененный по своей незначительности, вещи которого за бесценок приобретены давно всемогущим ловким торговцем Дюран-Рюэлем, Дега, полуслепой художник, доживающий в бедности свою жизнь, — и вот теперь божок живописи».

Репин здесь демонстрирует нам один из стереотипов антимодернистского и критического дискурса этой поры, который можно описать как заговор маршанов, то есть заговор картинных торговцев. Те, кто выступает сейчас противником современного искусства, как бы не могут поверить в то, что эта живопись может нравиться, может покупаться, может продвигаться сама по себе. Они видят за ней руку не просто рынка, а заговор людей, которые в экономических интересах навязывают ее европейцам.

Репин, переходя от цен на искусство Дега к оскорбительным, с его точки зрения, замечаниям мирискусников о столпах русской национальной школы, например о Верещагине, формулирует очень серьезную претензию, которая затем будет продолжаться в отношении современной русской живописи вне зависимости от того, это живопись мирискусников или живопись русского авангарда:

«В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существование русской школы, вы не знаете ее, как чужаки России, вечно пережевываете вы европейскую жвачку, достаточно устаревшую там и мало кому интересную у нас».

Здесь речь идет не о том, что Репин проявляет себя как ретроград. В конечном счете его взгляды, давно сформировавшиеся, были достаточно пластичны, и Репин, в общем, предпочитал с молодежью дружить. Здесь дело в том, что через позицию Репина мы видим некий механизм, действующий в такие моменты, когда в устоявшуюся, консервативную национальную художественную традицию внедряется новое явление, внедряется новый художественный язык. Те, кто в свое время представлял художественную молодежь, радикальную, и мы помним симпатию Репина к импрессионистам, сейчас являются ядром художественного истеблишмента, который обвиняет молодежь в коммерческом интересе, шарлатанстве, а себя представляет защитником высокого и чистого национального искусства. Эта модель также будет воспроизводиться довольно долго.

«Мир искусства» — это выставочное объединение, но это одновременно и журнал, журнал, который сыграл колоссальную роль в знакомстве русского культурного общества с современным западным искусством. Мало того что журнал по структуре своей напоминал современные европейские художественные журналы, мало того что он включал литературный и художественный отделы, его диапазон охвата был чрезвычайно широк: и русское искусство, и русская икона, русская деревянная архитектура, русская крестьянская мебель занимали издателей «Мира искусства» не в меньшей степени, чем современные художественные западные явления. «Мир искусства» имел постоянную художественную хронику, в которой знакомил русского читателя с европейским художественным процессом. Эту хронику вело несколько человек. Повторяю, что в это время очень немногие из наших соотечественников имели адекватное представление о том, что творится в мире в художественном отношении, но важна была сама привычка, сама привычка образованного читателя, открывая журнал, знакомиться с тем, что творится в Мюнхене, Париже, Лондоне или Стокгольме. «Мир искусства» поначалу публиковал значительное число переводных статей, причем особенно немецких и австрийских авторов. Мне кажется, что в этом отношении он решал несколько задач, прежде всего компенсируя недостаток компетентных людей в собственной редакции, а с другой стороны — давая русскому читателю такое вот представление. Эти ведь статьи посвящены были в основном социальным проблемам современного искусства, их отношению с публикой, с художественными институциями, проблемам понимания нового художественного языка массой, точнее, образованным обществом, которое ходит на выставки. И здесь было важно показать: смотрите, то, что творится в нашей стране, вот это драматическое непонимание молодого искусства воспитанным на социально ангажированном передвижничестве слоем потребителей художеств — это ведь не только наша проблема, вот так она решается в Европе, и там она практически решена. Это такой своего рода оптимизм авансом, это стремление показать русскому читателю, что, во-первых, это проблемы общие, а во-вторых, они решаемы.

Но постепенно с помощью западных авторов «Мир искусства» начал транслировать изменения собственного вкуса. Люди, вокруг которых это объединение сформировалось, Александр Бенуа и Сергей Дягилев, обладали редким качеством — способностью к развитию. И если Бенуа поначалу очень настороженно воспринимает постимпрессионистов и говорит об импрессионистах в 1899 году как о художниках, которые способны вызвать интерес только у профессионалов, то уже через десятилетие он ставит Гогена рядом с Рафаэлем. Это очень редкое качество. Но что особенно важно — это способность признать истину искусства, которому ты сам не следуешь. Бенуа

Тем не менее именно благодаря журналу «Мир искусства» русский человек впервые смог увидеть, например, репродукцию Ван Гога или натюрморт Сезанна. Причем первое воспроизведение Сезанна — это даже не репродукция с его работы, это репродукции с картины Мориса Дени «Оммаж Сезанну», «Приношение Сезанну», где изображена группа художников «Наби» «Наби» (фр. Nabis от др.-евр. נביא — «пророк», «избранный») — группа художников и движение в постимпрессионизме, которое сформировалось во Франции в конце XIX века. В нее входили Морис Дени, Пьер Боннар и др., почтительно столпившихся вокруг натюрморта Сезанна, стоящего на подрамнике. «Мир искусства» был первым журналом в России, опубликовавшим репродукцию молодого Матисса. Я подозреваю, не была ли это вообще первая публикация репродукции Матисса в мире. Грабарь вспоминает, что в 1904 году он, посещая Европу, в частности, заинтересовался живописью Матисса, попросил у его галериста фотографию, фотографию пришлось специально делать, и сам художник был очень удивлен, что

В 1903 году, незадолго до того, как журнал прекратился из-за отсутствия финансирования, на страницах «Мира искусства» были опубликованы две довольно большие статьи немецкого художественного критика Юлиуса Мейера-Грефе. Юлиус Мейер-Грефе — это человек, благодаря которому немцы научились понимать и любить импрессионистов. Он смог выработать систему ценностей, понятную образованному немецкому человеку, настороженно относящемуся к импрессионизму. И вместе с тем Мейер-Грефе был одним из тех людей, кто превратил современную французскую живопись в достояние человечества. Они попытались доказать, что современная художественная школа становится полноценной тогда, когда она не подражает французскому искусству, а стремится воспроизвести модель этого искусства, а именно — когда любое революционное открытие современной живописи, будь то импрессионизм, живопись Сезанна или Ван Гога, глубоко коренится в художественных проблемах предшествующего развития, когда революция является результатом эволюции, когда традиция является основой новаторства. Эти банальные слова на самом деле описывают очень важную проблему. Мейер-Грефе вызывал ненависть немецких националистов, в частности потому, что он доказывал, что искусство, которое виделось воплощением немецкого национального духа, например живопись Бёклина, изображавшего резвящихся в волнах кентавров или загадочных рыцарей, путешествующих через кипарисовые рощи, это скорее литература, это скорее визуализация национальных фантомов и иллюзий, но не живопись. Живопись же — это то искусство, которое говорит о самом себе, которое репрезентирует реальность только ему свойственными способами. Живопись — это то искусство, где ты получаешь наслаждение не от сообщаемой информации и усваиваемых идей, а от того, что видят и чувствуют твои глаза. В одной из статей, опубликованных на страницах «Мира искусства», сказано: «Надо твердо установить, что Мане есть живопись, а Бёклин — нечто совсем другое». Еще ни один русский критик этой поры не мог себе позволить такого утверждения, которое предполагало, что импрессионизм — это и есть живопись, а то, к чему привыкли люди в разных углах Европы — повествовательный реализм, символизм, мистические и национальные мотивы, — это скорее не живопись, это нечто другое. И вот в этом отношении статьи, напечатанные под самый занавес «Мира искусства», знаменуют начинающийся в русском вкусе поворот. Французское искусство вытесняет теперь космополитическую художественную среду и становится единственным ориентиром для русской молодой живописи.

В 1904 году петербургский журнал «Мир искусства» перестал выходить. На некоторое время русские модернисты утратили печатный орган, который помогал знакомить заинтересованного читателя с тем, что происходило в современном зарубежном художественном мире. Но процесс не остановился. Мирискусники познакомили в своем журнале читающую русскую публику с очень широким спектром имен. Это было поразительное время, когда происходило открытие того, что Грабарь называл абсолютной terra incognita, того огромного мира современной живописи, который в России знали, по признанию того же Грабаря, ну, дюжина-полторы художников — те, кто путешествовал за рубеж, и те, у кого был живой интерес к актуальному, необычному, революционному искусству. Это десятилетие — своего рода десятилетие некрологов. Если мы посмотрим периодику той поры, то очень многие явления современной западной живописи приходят к русскому читателю поначалу как некролог того или иного художника. Первый номер журнала «Мир искусства» в 1898 году открывался стилизованным в духе модерна, в духе ар-нуво объявлением о смерти «великого французского художника» Пьера Пюви де Шаванна. Назвать этого символиста «великим» было само по себе уже дерзостью для русского журналиста.

К концу выхода журнала «Мир искусства» русская публика, в общем, более или менее была осведомлена о том, что творится в современном художественном мире Европы, и началось постепенное выстраивание стержневой линии развития современной живописи, и ключевую роль здесь сыграла Всемирная выставка 1900 года в Париже, «выставка столетия», когда на ретроспективной экспозиции стало понятно, что именно из импрессионизма растет современное искусство и что импрессионизм — столь же великая живопись, как живопись XVI или XVII веков, знакомая каждому европейцу по собранию Лувра. «Мир искусства» не успел опубликовать те фотографии, которые были сделаны в коллекции Сергея Ивановича Щукина. Эти фотографии, эти иллюстрации были изданы в 1905 году в недолго жившем московском журнале «Искусство». Перед тем как они там появились, Игорь Грабарь написал Мстиславу Добужинскому в личном письме:

«„Мир искусства“ снимал в прошлом году массу фотографий из коллекции картин Щукина. Теперь их покупает, кажется, „Искусство“.

Ей-богу, это большее событие, чем все последние политические».

Это письмо датировано 20 февраля 1905 года, и очень просто вспомнить, что последнее политическое событие — это массовый расстрел царскими войсками на петербургских улицах мирной рабочей демонстрации, Кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. Это письмо помогает нам понять, чем же для современников были картины импрессионистов и постимпрессионистов в русском контексте. Это был переворот устоявшейся системы ценностей, сопоставимый с тем, что начиналось в России, — с социальной революцией.

Первые годы ХХ века для Европы — это не просто эпоха принятия импрессионизма как канонического искусства, как искусства, равного искусству прошлого. Это время открытия того, что приходит на смену импрессионизму, что вырастает как бы из него и что пока не имеет имени. Мы сейчас называем творчество Сезанна, Гогена, Ван Гога постимпрессионизмом, но в годы, о которых идет речь, этот термин еще не появился. Его придумал английский искусствовед Роджер Фрай в 1910 году, когда ему понадобилось

В 1903 году в Париже открылась новая прогрессивная большая художественная выставка, к этому моменту уже четвертый мегасалон. Он получил название Осеннего, поскольку открывался в октябре и длился месяц. Он был своего рода альтернативой двум огромным официальным салонам — Салону Елисейских Полей и Салону Марсова поля, а также альтернативой всеядному Салону независимых, который был создан в 80-е годы XIX века и куда можно было принести, по сути дела, любую картину и выставить ее там. Жюри там не было, что позволяло, с одной стороны, показывать живопись совершенно непригодную для официальных выставок, а с другой стороны, открывало ворота для огромного количества дилетантов. В этих салонах интересное терялось. Осенний салон должен был, сохранив модель, создать некую площадку, где было бы комфортно современным живописным исканиям. Собственно, эта задача была успешно решена, поскольку, в частности, жюри создавалось участниками Салона, выбиралось из художников, и, кроме того, этот Салон поставил своей задачей не только показать современное искусство, его прогрессивные искания, но и создать очень важную вещь — генеалогию современного искусства. Сейчас, когда мы имеем дело с безбрежным contemporary art, мы почти не сталкиваемся с очень важной проблемой, с которой столкнулось начало ХХ века. Тот абсолютно новый художественный язык, которым заговорила живопись начиная с импрессионизма, должен был быть объяснен и понят — прежде всего той публикой, которая привыкла к классическому искусству, но не была удовлетворена искусством официальным, искусством, которое следовало условностям и стереотипам. Для того чтобы это сделать, был один очень действенный ход — показать, что новая живопись на самом деле укоренена в традиции.

В 1903 году в конце октября в Осеннем салоне была открыта комната, посвященная Гогену — художнику, о котором слышали, которого время от времени видели, сочинения которого, посвященные таитянскому мифу, читали. Это была очень маленькая выставка, восемь картин. Но через несколько дней у Амбруаза Воллара, одного из самых предприимчивых и решительных, смелых дилеров современного искусства, была открыта большая выставка — 50 картин с рисунками и монотипиями. Через год в Осеннем салоне прошла большая ретроспектива Сезанна — 31 полотно. В 1906 году Осенний салон показал большую ретроспективу Гогена — 227 картин из 24 частных коллекций. И вот эти выставки переворачивали представление европейца о современной живописи. Во-первых, они показывали, что радикальные поиски той поры имеют отцов и дедов. А во-вторых, они открывали для широкого зрителя тех художников, про которых люди в основном слышали, но очень мало видели. Это действительно были поворотные годы, когда создавалась мифология великих отцов современной живописи — Сезанна, Гогена и Ван Гога.

Уже тогда стало понятно, что каждый из этих мастеров представляет собой большую проблему. Особенно трудным в России было усвоение Сезанна, как это ни странно, потому что мы знаем, что нет страны, более благодарной Сезанну за художественную науку, чем наша. В общем, нигде, кроме как в России, не сложилось явление, которое мы называем русским сезаннизмом. Но первый подход к весу, первая попытка осознать Сезанна русской критикой была драматичной. Степан Яремич, член мирискуснического движения, приятель Бенуа, в своем отзыве на выставку Сезанна писал:

«Что за ужасный глаз! Как портретист он не пишет своих персонажей, а оплевывает их и бьет по щекам. Невозможно без боли смотреть на искривленные в

каких-то судорогах лица со скошенными глазами и сбитыми черепами. Это коллекция исключительных уродов, грязных и безжизненных, которые собраны и законопачены в банки таким же вялым и без всякой жизнеспособности любителем невозможного».

Игорь Грабарь, который был одним из самых осведомленных в современных художественных поисках русским критиком, признавался в своем разочаровании. Сезанн для него был самым серьезным разочарованием за длительную европейскую поездку 1904 года. Он видел его экспозицию в берлинской галерее Пауля Кассирера:

«Никогда Сезанну не встать рядом не только с такими гигантами, как Моне, Мане и Дега, но и с такими большими мастерами, как Ренуар. Во всем искусстве Сезанна есть одно огромное необычайное достоинство — это его искренность. Искренность — гораздо более редкая гостья в современном искусстве, чем это принято думать. Энергичные натюрморты с суровыми и почти металлическими контурами, бодрыми, не компромиссными, а смело говорящими за себя красками, — в них есть

какая-то откровенная нагота природы, та слегка циническая нагота, которая в тысячу раз милее и драгоценнее ханжеских и лицемерных нарядов, в которых щеголяет ординарное выставочное искусство. И вот, несмотря на все то хорошее, что я наговорил по адресу Сезанна, я все же ушел с его выставки совершенно разочарованным. Я не нашел в ней самого главного — того grand art, большого искусства, перед которым преклоняется столько людей, мнением которых я искренне дорожу. Он интересный, но не великий художник».

Александр Шервашидзе, русский живописец и театральный художник, который также известен под своей абхазской фамилией Чачба — он был потомком последних правителей независимой Абхазии, — человек, укорененный в парижской художественной жизни, проведший десятилетие в столице Франции, был первым, кто попытался создать симпатичный образ Сезанна:

«Между всеми художниками, принимавшими участие в движении живописи последней четверти XIX столетия, Сезанн остался до сих пор наиболее неизвестным, неоцененным и непонятым. Нет колебания, нет сомнения, вся жизнь — долгий труд, посвященный преследованию одной цели, одной химеры: воспроизвести точные впечатления… окружающей жизни. Он не имел учителей, он один, он единственный, и судьба подарила ему величайшее благо, которое можно пожелать каждому выдающемуся человеку, — одиночество».

Шервашидзе постарался объяснить Сезанна единственным возможным в этот момент, как ему кажется, способом — он представил его в образе одинокого романтического гения, человека, одержимого одной задачей — правдивая передача собственного впечатления, и таким образом постарался приблизить его к пониманию читателей. Как бы то ни было, язык этих художников представлял поначалу очень серьезную проблему для понимания, усвоения, оправдания. Но сразу стало понятно, что эти три мастера начинают выполнять примерно ту самую роль, которую импрессионизм выполнял в 1890-е годы: еще не совсем было понятно, про что это, но было ясно, что это разрыв с прошлым и что это свобода.

Очень хорошо показывают, чем искусство постимпрессионистов было для молодых живописцев той поры, письма Кончаловского из Парижа к своему другу Илье Машкову. Для него творчество открываемых там Сезанна, Ван Гога, а потом Матисса знаменовало прежде всего освобождение от условностей и открытие целого мира возможностей, которые были совершенно непредставимы для человека, прошедшего художественную школу с ее неизбежной рутиной, пусть даже в очень мягком варианте Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Вот что пишет Кончаловский из столицы современной живописи:

«Действительно, если Сезанн и Ван Гог показали, что самое ценное в искусстве — сохранение ребяческого чувства, не забитого условностями, созданными долгими веками, если они показали, что освобождение от всех этих традиций есть истинный смысл настоящего искусства, этим одним они открыли для нас целый мир образцов в тех самых фресках, которые теперь перед Вами».