«Шехеразада» (1910)

«Шехеразаду» впервые показали в рамках Русских сезонов Сергея Дягилева в Париже. Забавно, что этот «русский балет» не имел ничего общего с тем балетом, что шел в самой России. Дягилев набрал гастрольную труппу из танцовщиков русских Императорских театров, но в Русских сезонах они должны были делать то, что в Императорских театрах было сделать невозможно. Русские сезоны подчинялись не министерству, не директору, не аппарату бюрократов, а только лишь антрепренерскому чутью самого Дягилева и были эдакой «машиной быстрого реагирования». Дягилев сам подбирал художников, композиторов, хореографов, а проекты новых балетов придумывались на интенсивных «мозговых штурмах» всеми сразу (потом это вылилось в яростные споры о том, кто подлинный автор того или иного балета). Хореографию «Шехеразады» сочинил Михаил Фокин, декорации и костюмы сделал Лев Бакст. Заказывать музыку специально не было ни времени, ни денег. Подходящее нашли среди произведений Римского-Корсакова. Так «Шехеразада» свела Париж с ума.

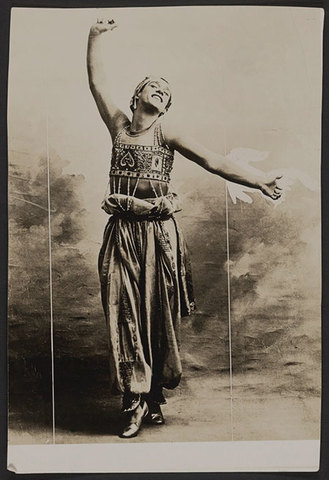

Сложно сказать, о ком и о чем после премьеры говорили больше. О Фокине с его необычной хореографией, в которой он отказался от классического танца и пуантов, зато вдохновлялся узорами античных ваз, «свободным танцем» Айседоры Дункан и приемами французской борьбы. О Баксте с его невиданными цветовыми сочетаниями (оранжевый с зеленым и синим) и восточными костюмами. О танцовщике Вацлаве Нижинском в партии Раба, который летал над сценой и удивлял парижан пластикой дикого животного. Об Иде Рубинштейн в роли султанши: Ида не была профессиональной танцовщицей, зато идеально отвечала модному типу женщины-вамп — высокая, худая, угловатая. О сюжете: одноактная «Шехеразада» была похожа на стремительное немое кино, с оргией невольниц и рабов, а потом не менее колоритной сценой массового убийства в гареме. «Шехеразада» одинаково потрясла и парижских интеллектуалов (среди поклонников был, например, Марсель Пруст), и простую публику.

Эффект этого небольшого балетика был сильнейшим. Из просто антрепризы Русские сезоны превратились в ведущую европейскую труппу. Парижские модницы, подражая героям «Шехеразады», немедленно надели шаровары, тюрбаны, длинные бусы — балет определил моду 1910-х, а сам Бакст впоследствии рисовал для журнала Vogue. Но главное — именно «Шехеразада» в массовом сознании европейцев поставила знак равенства между «русскими» и «балетом»: лучший балет, истинный балет отныне был для всех только русским.

Вся история кино с 1945 по 2026 год в одной таблице

Более 200 самых важных фильмов, имен и явлений