Импортозамещение в искусстве

Дмитрий Левицкий — это наш Антонис ван Дейк

Ван Дейк и Левицкий известны прежде всего как мастера парадного портрета, особенно аристократического. Их рецепты схожи: плавные и спокойные движения, роскошная и со вкусом подобранная одежда, дворцовые или условно природные фоны. Как в более ранних портретах (выразительных, порой серьезных), так и в поздних (несколько манерных и преувеличенно декоративных) ван Дейк транслирует не только внешнее сходство и красоту, но и статус, поведенческую норму, достоинство, утонченность. Блеск атласа и драгоценностей сочетается с мастерски выписанными лицами, буквально вылепленными светом. Герои демонстрируют власть, силу и богатство, при этом выглядят умными и полными внутренней жизни. Рубенсовский ученик, ван Дейк одухотворяет плоть и создает роскошный и разнообразный набор шаблонов для парадного портрета, которому следуют и в XVII, и в XVIII веке.

Левицкий также был виртуозом в передаче всего материального: ткани, ордена, кружева — все написано с европейским блеском. Его модели украшают собой и общество, и дворец. Но эта театральность и торжественность (к слову, ван Дейка Левицкий очень ценил) в лучших его картинах сочетается с мягкостью, теплотой и даже добродушной улыбкой. Как будто он отделяет роль человека от самого человека: в этом театре европейское — это внешний лоск, а русское — немного неловкое, обаятельное, порой трогательное. Такое впечатление складывается в том числе потому, что лица и тела Левицкий пишет без натурализма, условнее, чем его европейские коллеги. Четкости и структурности формы нет, все плавно и воздушно, а дистанция между художником и моделью становится менее официальной. Левицкий принадлежит своему времени, ведь герои и героини эпохи Просвещения скорее благодушные и человечные, чем уверенные и надменные. И уже недалеко те времена, когда частное, простое и естественное в портрете будет цениться более всего.

Филипп Малявин — это наш Андерс Цорн

За Андерсом Цорном в России пошли многие. Его манера — легкая, быстрая, свободная, виртуозная — связана с новым восприятием жизни. Живопись к 1890-м годам обогатилась эффектами пленэра и открытой фактурой. Хотя Цорн и далек от аналитического отношения импрессионистов к цвету и свету, он воспринял от них то, что понравилось (и было понятно) публике: остановленное движение и естественный свет. Его кадрирование и светотень фотографичны, что дает притягательный для зрителя эффект присутствия. Помимо изобретательных светских портретов, любимые жанры — ню и «национальные типы» в шведских костюмах. Национальное для него — здоровое, спокойное, сытое и веселое, без стыда и страха. Цорновский образ упитанной смазливой шведки на фоне красивой северной природы становится брендом. Узнаваемы и народные типы в нарядной одежде — свежие, оптимистичные. Это мечта о жизнерадостном и крепком национальном идеале. Ничего психологически сложного, зато эмоционально, вдохновительно, как катание с зимней горки.

Малявин известен более всего как автор новой трактовки понятия «русское» — уже не этнографического, а мифотворческого. По сравнению с Цорном он кажется грубым и необузданным, но тоже ищет национальное и тоже выражает свободу своей живописной техникой. Эта свобода для него — в ярком цвете, в декоративности, в движении краски. Его мир, как и у Цорна, женский; но это не соблазнительные самки, а скифские бабы — дикие, хитрые, веселые и опасные. Их самовыражение — смех и танец, необузданно дионисийские, предельно эмоциональные, экстатические. Это ответ на упования богемно-интеллектуальной публики. Малявин создает пространство мощной стихии, надеясь, что эта сила сметет все ложнокультурное и вернет человека к его сути (в полном соответствии с мечтами ницшеанцев). Малявинские героини — сверхженщины, олицетворяющие природу, над которой обычный человек не властен. Такая эмоциональность в XX веке будет связана уже с экспрессионизмом.

Павел Федотов — это наш Габриэль Метсю

Габриэль Метсю за свою недолгую (впрочем, как и у Федотова) жизнь успел стать виртуозом изображения домашних сцен. Мирная жизнь небольших домов Лейдена и Амстердама, повседневный быт голландцев — подарок для этнографа и антрополога. Для создания этого уютного театрика художник делал маленьких куколок, чтобы ставить мизансцены. Картины Метсю можно читать как текст, где много любовной символики, где встречаются народные афоризмы и библейские цитаты. Вещи выписаны необыкновенно тщательно и дают намеки и подсказки. Художник транслирует зрителю очевидные истины: семья — большая ценность, познание и воспитание приносят пользу, человеческие пороки вредны, все живое — бренно. Эти картины — игра по правилам. Есть причины и следствия, наказания и награды, роли человека в обществе и добродетель.

Павла Федотова можно было бы считать родным братом малых голландцев: он любит назидательные истории и старательно изображает мир вещей. К Метсю, пожалуй, Федотов ближе, чем к другим: и по сложности композиций, и по подвижности героев, и по изяществу цветовых решений. И там и там — суета, сложные сюжеты, кипение жизни. Только цель и правила этой жизни — разные. Герой Федотова — маленький гоголевский человек, Акакий Акакиевич, у которого мечта есть, а таланта и сил — нету. Над ним если и смеяться, то узнавая себя: во многих работах главный неудачник — это сам художник. Он пишет нам грустное послание о том, что судьбу не обманешь, а великие времена и большие люди исчезли. Но наряду с этим грустным (а в более поздних картинах — трагическим) мироощущением есть и тепло, сочувствие к этим ничтожным людишкам и любовь к бытовым мелочам. Мир несправедлив и уютен одновременно, как забавны и вместе с тем грустны и назидательны балаганные стишки, которыми Федотов сопровождал некоторые свои картины. Оба художника пишут демократические сюжеты про обычных людей, повседневный быт, мелкие пороки. Но мир голландца устроен справедливо и закономерно, в нем, как в басне, есть мораль. «Театр» Федотова очарователен, но художник по мере своего развития приходит к идее бесплодности усилий, бессмысленности существования. Никакому голландцу, вероятно, это и не снилось.

Алексей Венецианов — это наш Ян Вермеер

Венецианов — художник уникальный и самобытный, и сравнивать его лишь с одним из предшественников (или современников) сложно. В разное время его сопоставляли с Милле, Рафаэлем, Гране и другими мастерами разного масштаба. Вермеер в данном случае лишь аналогия. Но есть

Вермеер известен своими пространственными конструкциями (очень точными, почти математическими) и использованием камеры-обскуры. Тщательные аранжировки, повторяющиеся мотивы и, самое главное, удивительный свет. Он льется, мерцает, создает разные оптические эффекты, напоминающие о фотографии. Персонажи при этом заняты обычными делами: наливают молоко, пьют вино, читают письма. Но свет превращает эти мирные сцены в священнодействие. Момент длится вечно, времени больше нет, как будто герои застыли в янтаре. Лаконичность и тишина добавляют таинственности, из-за чего самые сложные трактовки картин Вермеера кажутся привлекательными.

Венецианов писал не только интерьеры, залитые светом: его крестьянские сюжеты часто включают в себя природу. Но эти несколько кукольные деревенские ребята и девушки как будто находятся во сне, замирают, замедляются. И вот уже мы видим не уборку хлеба, не пахоту или встречу помещицы со служанками, а идиллический, почти райский мир. И время в нем застывает.

Со своим принципом «писать à la Натура» Венецианов старается быть точным и в передаче пространства, будь то гумно или помещичий дом, и в деталях, нежно и внимательно выписывая каждую ленточку и травинку. Здесь нет обыденного и заурядного, всякий герой достоин уважения, а порой и благоговения. Это мир скромный и поэтичный, полный тишины и покоя. Цельности и величия Вермеера в нем, возможно, и нет, но между двумя мастерами есть общность: обычные люди и простые действия становятся

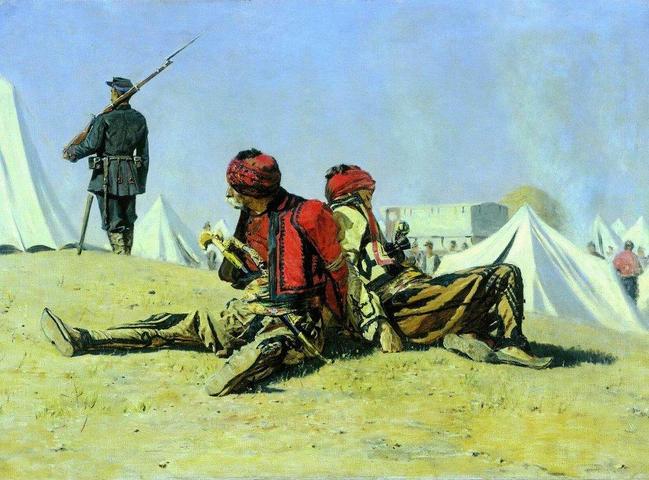

Василий Верещагин — это наш Жан-Леон Жером

Русский художник учился у своего зарубежного коллеги — и действительно, некоторые картины двух мастеров можно перепутать: те же этнографические мотивы, любовь к экзотике, яркие краски, подробнейшая фотографическая детализация. Это взгляд европейца на Восток, связанный с колонизацией и наукой. Ориентализм теряет свою поэтичность и становится археологически,

Жером трактует свои восточные сцены как настоящий эстет, развлекая и услаждая публику. Его ученик чаще шокирует, изображая не гаремы, а свирепых головорезов, нуждающихся в мудром вмешательстве прогрессивных европейцев. Верещагина не интересовали ни нагота во французском вкусе, ни развлекательные античные жанровые и исторические сюжеты. Он оказался в настоящем и будущем, в отличие от Жерома, предпочитавшего прошлое и воображаемое. Но — неожиданно — они оба так или иначе связаны с кинематографом: картины Верещагина напоминают масштабные исторические постановки (а порой и документальные фильмы), а Жером вдохновил Голливуд в XX веке своей красочностью и иллюзионистической точностью.

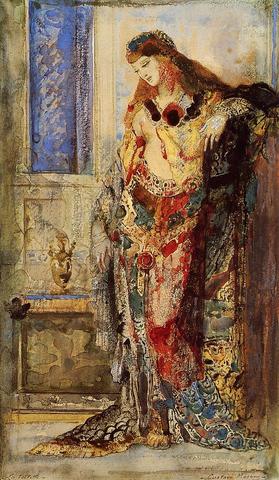

Михаил Врубель — это наш Гюстав Моро

Между Михаилом Врубелем и Гюставом Моро нет взаимных влияний и личной связи, но оба принадлежат одному контексту. Выйдя из границ академического искусства, художники становятся важной частью эпохи символизма: вместо физического зрения — прозрение невидимых фантастических миров, где странные сказочные существа обитают в местах, далеких от реальности.

При всей традиционности мифологических и библейских сюжетов француз Моро соединял Библию, Коран, Древний Египет, Древнюю Грецию в эклектической симфонии. Эротическое и мистическое смешивается в его картинах, а персонажи (чаще всего таинственные женщины) медлительны, будто в трансе или во сне. Картины изобилуют богатыми орнаментами, растительными элементами, фактурами, наслаивающимися друг на друга. Живописные эффекты, особенно в акварелях, напоминают мерцание драгоценностей. Порой его живопись производит галлюцинаторный эффект, когда внутри каждой формы копошатся множество других и вся поверхность будто шевелится. Многие из его учеников оказались новаторами: фовисты Матисс, Руо, Марке заложили основы нового искусства.

У Врубеля не было учеников, но сам он оказался предвестником поиска новых форм. Его пристальное рассматривание раковин или цветов приводит к рождению бесконечных миров, в которых тонет зритель. Его живопись также полифонична, а персонажи выглядят скованными при бурной жизни живописной поверхности. Женщины у Врубеля — волшебные, нездешние существа: духи леса, сказочные персонажи, феи. Этот искусственный мир будто создан из драгоценных камней в лаборатории. Сближение с Моро особенно заметно в декоративных панно и майоликовых скульптурах, где аналитический подход побежден условностью. Земное время здесь отсутствует, это некие «мировые сумерки», где неживое может становиться живым. Оба художника напоминают о «Неведомом шедевре» Бальзака, чей герой похоронил под бесконечными наслоениями живописи свою первоначальную идею, не будучи в силах вовремя остановиться.

Владимир Вейсберг — это наш Моранди

Моранди — пожалуй, самое главное имя среди тех, кто не вписывается в ряд революционеров от искусства XX века, громких манифестов,

Владимир Вейсберг — наш классик послевоенного неофициального искусства, так же как и Моранди удаленный от всякого «гула бытия», — хорошо знал работы Моранди по репродукциям, восхищался ими, но, когда увидел воочию, был потрясен тем, насколько его представление о мастере было искаженным, суженным. Однако, возможно, именно благодаря такому первоначальному восприятию Моранди как тонкого колориста, развоплощающего предметный зримый мир в световоздушной атмосфере, Вейсберг добился совершенно иной техникой своего рода мерцания вещей сквозь мнимую белизну холста, предметов, которые скорее отсылают к своим первообразам или идеям, чем заявляют своей конкретикой о «здесь и сейчас». Конечно, нередкое сравнение этих художников поверхностно, но кто другой сумел чисто пластически объединить предмет и среду, существование вещи с ее восприятием, присутствие и исчезновение? Не говоря уже о поразительной схожести в стремлении обоих выстроить образ жизни согласно целям и методам своего творчества.

Нико Пиросмани — это наш Анри Руссо

Уже при жизни Анри Руссо снискал своими примитивистскими картинами славу среди нескольких поколений художников: постимпрессионистов, фовистов, кубистов, абстракционистов. В отличие от большинства из них, ему — художнику-самоучке — не пришлось сознательно ломать академические рамки и сопротивляться давлению художественного мейнстрима, но значение его работ в плане живописных открытий не уступает младшим современникам. Руссо не стремился подражать ни средневековому искусству, которое еще в его время высокомерно называли «примитивом», ни детскому творчеству, но, как это бывает со многими самоучками, нашел совершенно самобытный стиль — одновременно простой и сложный, безыскусный и многодельный, доверчивый и ироничный. Особую известность получили его картины дикого мира (джунглей и тропиков) и его обитателей — картины, которые, по словам самого Руссо, он писал по воспоминаниям от путешествия в Мексику, но на самом деле от посещения Парижского зоопарка и ботанического сада и по мотивам иллюстраций в журналах и книгах.

Современник Руссо тифлисский самоучка Нико Пиросманишвили, писавший свои картины то на клеенке, то на кусках жести и, лишь если очень повезет, на холстах, вряд ли знал о картинах парижского художника и, в сущности, параллельно с ним открыл примитивизм как направление современного искусства, а не ярмарочную поделку. Стремясь обрести «своего Руссо», Михаил Ларионов, братья Зданевичи и даже Казимир Малевич начали знакомить российскую и грузинскую художественную общественность с автором вывесок и декоративных панно для духанов, но, как и в случае с Руссо, это внимание и поддержка были уже запоздавшими. Национальный колорит картин Пиросмани создавал нужный для футуристов ореол Востока, как для мастеров французского авангарда подобную роль сыграли псевдоэкзотические виды картин Руссо.

Борис Турецкий — это наш Арман

Вопрос о том, что такое реализм в искусстве, оставался насущным все двадцатое столетие, вспыхивая то «магическим», то «социалистическим», то «сюр» реализмом. В начале 1960-х, когда в СССР помыслить

В Советском Союзе ближе всего к эстетике нового реализма и одновременно поп-арта оказалось творчество Бориса Турецкого — художника, который, несмотря на свою как абстрактную, так и фигуративную живопись, вошел в историю русского искусства прежде всего ассамбляжами, названными им «вещевыми картинами». Несмотря на обманчивое сходство с Арманом, в этих работах первой половины 1970-х годов Турецкий далек как от критики товарного фетишизма, так и от эстетизации банальной вещи. Скорее в большинстве своих «вещных натюрмортов» художник говорит на запретном для соцреалистического канона языке предмета о запретной тогда теме телесности и сексуальности, больше этим напоминая objet trouve Objet trove (фр. «найденная вещь») — жанр современного искусства, получивший развитие прежде всего в сюрреализме и представляющий собой комбинацию различных артефактов повседневного быта, реже — фрагментов природы на плоскости или подобно скульптуре. В отличие от реди-мейда, не претендует на абсолютную эстетическую нейтральность, а также намеренно призван создать ассоциативные связи. сюрреалистов с их ассоциативными связями, чем современников-французов и американцев, в ассамбляжах которых вещи стерилизованы и превращены в социальные символы.

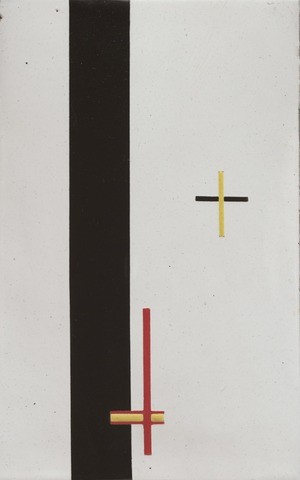

Александр Родченко — это наш Ласло Мохой-Надь

Одной из самых заметных художественных тенденций начала XX века можно считать пересмотр ценности картины как адекватного современному веку медиума. Развитие «техник наблюдателя» (прежде всего фотографии и кино), логика эволюции изобразительного искусства и его функций в индустриальном обществе, новые социальные задачи, поставленные перед художником, — все это привело к тому, что крупнейшие революции в искусстве состоялись благодаря тем, кто подверг станковое творчество полной ревизии. Так, знаменательный отказ от картины произошел у двух художников — нашего Александра Родченко и венгра, перебравшегося в начале 1920-х в Германию, а затем, с приходом нацизма, в США — Ласло Мохой-Надя. Впечатленный открывшимися перспективами беспредметного искусства Малевича, в 1918 году Родченко начал работать над серией и провозгласил главным элементом картины линию. А в 1921 году он равномерно покрыл три холста тремя основными цветами — красным, желтым и синим, указав тем самым, что живопись мертва и что, как писал критик Николай Тарабукин, «последняя картина написана».

Меньше чем через год Мохой-Надь, взяв миллиметровку и стандартный каталог цветов, заказал по телефону на фабрике по производству вывесок и рекламы пять одинаковых картин (различие было только в размере), которые, согласно параметрам миллиметровки и номерам цветов в таблице, изготовили на металлических, покрытых эмалью листах. Представив две различные формы отказа от картины (а вместе с этим — мастерства, индивидуальности творца и прочего), оба художника перешли к созданию трехмерных беспредметных конструкций, полиграфическому оформлению, рекламе, фотографии (в 1920-е резкую ракурсную съемку приписывали то одному, то другому), став авторитетными педагогами (Родченко — во Вхутемасе, Мохой-Надь — в Баухаусе), протагонистами конструктивизма (в СССР и в Германии соответственно) и одними из самых влиятельных творцов современного дизайна. Впоследствии, в самом конце 1950-х годов, в США предельные случаи монохромов Родченко и «телефонной картины» Мохой-Надя станут правилом для художников hard-edge painting Hard-edge painting — направление геометрической абстракции (в русле так называемой постживописной абстракции) в искусстве США, возникшее в конце 1950-х годов как реакция на абстрактный экспрессионизм. Характеризуется четкими геометрическими контурами, несмешанными цветами, нарочитой плоскостностью., а француз Ив Кляйн сделает серию идентичных друг другу полотен, покрытых исключительно одной, запатентованной им синей краской IKB. Смерть картины, таким образом, будет отложена на неопределенный срок.

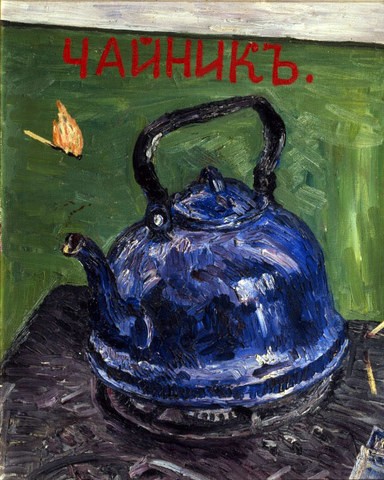

Михаил Рогинский — это наш Энди Уорхол

Несмотря на то что поп-арт нашел своих последователей по всему миру, а первыми его представителями были британцы, суть этого искусства могла найти свое полное выражение только в США и прежде всего у Уорхола. Его портреты банок с супом и консервированных персиков, долларовых банкнот и бутылок с колой, не говоря о «ящиках-скульптурах» мыльных губок и томатного сока, были своего рода абсолютными знаками новой потребительской цивилизации, символом которой стала послевоенная Америка. Сам трафаретный метод воспроизведения и фабричные тиражи уорхоловских работ полностью соответствовали технологическим принципам консюмеризма, в условиях которого не только художественные произведения, но и сам художник может рассматриваться только с точки зрения товарного фетишизма. Превратив отношения экономики и искусства в суть художественной игры, Уорхолу удалось найти такую тонкую границу между полным отождествлением себя с капиталистической машиной и вместе с тем благодаря такому отождествлению выступить ее же критиком, что решить, чем является его искусство и сам автор на самом деле, не представляется возможным.

В СССР эта художественная стратегия была взята на вооружение соц-артом, в котором в роли капитализма выступала коммунистическая идеология, но поп-арт по очевидным причинам здесь был неосуществим. Между тем в начале 1960-х годов у московского художника Михаила Рогинского появились свои «портреты вещей» — примуса, спичек, кафельной плитки и других примет советского быта, а в 1965 году художник сделал «Красную дверь», которая лавирует между действительной вещью и картиной, так же как и уорхоловские коробки Brillo, маскирующиеся под скульптуру. Несмотря на то что Рогинского часто относили к предтечам русского поп-арта, разница между его живописью и поп-артистскими изделиями слишком велика для сравнения. И все же примечательна сама процедура изображения повседневной вещи как знака, но изображаемого в разных контекстах. Картины Рогинского — это меньше всего критические означающие убогого советского быта, но скорее желание свидетельствовать о реальности на ее элементарном повседневном уровне; реальности, которая дана и которая буднична, но благодаря холстам Рогинского возвышенна и таинственна, как огонь летящей к чайнику зажженной спички.

Роберт Фальк — это наш Сезанн

Значение Сезанна для русского искусства XX века несравнимо ни с каким иным западным художником — ни с Матиссом, ни с Гогеном, ни с Моне. Именно в России возник сезаннизм, причем независимо от личности самого Сезанна и уже после его смерти — главным образом благодаря знакомству с картинами из собрания Сергея Щукина и Ивана Морозова, выставкам и репродукциям. Русские художники чутко отозвались на его монументальное по замыслу стремление создать искусство, которое восходило бы к традиционным классическим основам и вместе с тем не повторяло бы формально существующие каноны. Созвучным времени и месту оказалось и требование оставаться верным природе, но, опираясь на ее восприятие, конструировать художественный мир согласно и ее законам, и законам картинной плоскости.

Поиск гармонии между внутренними требованиями и общими живописными законами, между частными проявлениями природных форм и закономерностями бытия, между созерцанием и подражанием выводил искусство Сезанна на уровень своеобразной философии искусства, а не просто нового метода или стиля. Это превращало его художественный опыт в особое мировоззрение, где творчество и познание, природа и искусство имели глубокую внутреннюю связь. Учитывая к тому же интерпретацию Сезанна представителями французского кубизма и через нее — влияние на наших сезаннистов, неудивительно, что импульс оказался далеко не исчерпанным в 1920-х годах, так что даже в дремучих для жизни отечественного искусства 1940–50-х раздавались призывы о необходимости снова учесть сезаннистский опыт. В России прямыми наследниками стали, как известно, художники «Бубнового валета» — Илья Машков, Петр Кончаловский, Василий Рождественский, Александр Куприн, Роберт Фальк и многие другие.

Для Фалька Сезанн всю жизнь оставался своего рода эталоном искусства, и тем интереснее, что ему удалось преодолеть подражательность и пойти по пути Сезанна не только в смысле применения определенных методов (например, моделирования формы посредством коротких мазков), но и в смысле понимания живописи как вхождения во «внутренние зрительно-психологические процессы», благодаря которому может открыться именно свой индивидуальный путь и могут появиться, в частности, такие работы, как «Женщина в белой повязке» (1922–1923), «Красная мебель» (1924), «В белой шали» (1947) и другие, мало чем напоминающие манеру великого француза. Примечательно, что, подобно Сезанну, свое искусство и целую модернистскую традицию в самые трудные годы Фальк сумел передать следующим поколениям, вынужденно оставаясь при этом затворником в собственной мастерской, куда приходили те, кто составит цвет русского неофициального искусства. Феномен «квартирных выставок» в 1950–70-х годах восходит именно к встречам у Фалька, точно так же, как во многом именно ему русское искусство обязано тем новым поворотом к модернизму, который стал впоследствии именоваться «вторым авангардом».

Дмитрий Жилинский — это наш Эдвард Бёрн-Джонс

В середине XIX века прерафаэлиты предложили один из выходов за пределы академизма: они начали писать, подражая художникам Раннего Возрождения, то есть как бы в обход магистрального пути развития европейского искусства. Примечательно, что при этом в качестве моделей выступали их современники — друзья и родственники, но нередко художники «Братства прерафаэлитов» брали за основу и фотографии (процесс фотопечати как раз в то время упростился). Так возник парадоксальный синтез ультраретроспекции и новаторства — синтез, определивший во многом облик искусства начала XX столетия.

В России выход из академической эстетики был обозначен, как известно, прежде всего искусством передвижников, а позже символистов, а в качестве «примитива» выступали герои сказок и былин. Почти сто лет спустя после прерафаэлитов в СССР художник Дмитрий Жилинский поступил схожим образом: оставил лживые догмы социалистического реализма и, подобно прерафаэлитам, взял за образец работы итальянцев Кватроченто Кватроченто — принятое в истории культуры наименование периода Раннего Возрождения (XV век). Основные представители в живописи — Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Донателло, Фра Анджелико., но, учитывая лояльность советских идеологов культуры к классическому западному искусству, избежал критики и цензуры и фактически стал инициатором ретроспективного поворота, который, возможно, сыграл не меньшую роль в разоблачении соцреализма, чем неоавангард нонконформистов. В лице Жилинского «новое молодежное искусство», появившееся на волне оттепели, опиралось не только на доклассическую эстетику, но и на технику: художник писал преимущественно темперой, но в качестве основы брал не деревянные доски, а ДСП. Темперная техника требовала продуманной композиции и техничного линейного рисунка, напоминавшего уже, конечно, не только мастеров Кватроченто, но и их британских «реконструкторов». В духе времени и принципов «сурового стиля» картины Жилинского воспроизводили облик современности, не рядившейся в старинные одежды, но, как у британцев XIX и итальянцев XV века, персонажами служили близкие и знакомые ему люди. В условиях соцреалистической догмы обращение к ранним формам западноевропейского искусства стало одним из остроумных решений вдохнуть свежий воздух в фигуративную парадигму советского искусства и прервать слепое воспроизведение окостеневших канонов, как это сделали