Оттепель и шестидесятые: рождение андеграунда

Шестидесятые как культурная эпоха начинаются гораздо раньше шестидесятых календарных. Смерть Сталина, разоблачение культа личности, реабилитация — все это происходит еще в пятидесятые годы. Именем эпохи стало слово «оттепель» — название повести Ильи Эренбурга, вышедшей еще в 1954-м, а через два года о больших переменах объявят с трибуны XX съезда. Закончилось все — если говорить конкретно об искусстве — в декабре 1962-го, после того, как Хрущев разгромил выставку в Манеже и все надежды на свободу творчества иссякли. Шесть лет оттепели, с 1956-го по 1962-й, — это очень небольшой период. Внутри него все тоже было неоднозначно: на те же годы приходятся, например, преследования писателей Бориса Пастернака и Василия Гроссмана. Эта свобода была очень неустойчивой и шаткой — но она была. А инерция этой ненадолго случившейся легкости длилась долго, на всем протяжении 60-х.

Сталинское искусство казалось огромным замерзшим монолитом. И неожиданно этот монолит подвергся оттепельному таянию и стал распадаться. Первая свобода, которая появилась у художников, — свобода поиска художественных ориентиров. Поиски шли в двух направлениях. И по временной шкале — художники заново открывали прошлые достижения отечественного искусства, прежде всего авангарда, — и по шкале пространственной, через освоение того, что вот сейчас происходило на Западе. В обоих направлениях возможности у ищущих были, мягко говоря, не безграничны.

Еще были живы художники, которые застали авангард, и к ним активно «ходили» — такие были своего рода паломничества; особенной популярностью пользовались «три Ф» — Фаворский, Фонвизин, Фальк. Одновременно устраивались первые квартирные выставки — например, у коллекционера Георгия Костаки, который собирал русский авангард. О том, что происходило на Западе, узнавали из журнала «Америка»: в 1956 году советские власти вновь разрешили его выпускать. В том же году случилась первая выставка Пикассо в Москве — поскольку Пикассо был коммунистом, — и она произвела ошеломительное впечатление. В 1957-м прошел Фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого проходили выставки абстракций. В 1959 году на Американскую выставку в парке «Сокольники» привезут абстрактных импрессионистов Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга и сюрреалиста Ива Танги. Два года спустя на аналогичную Французскую выставку привезут Ива Кляйна. Таким образом, все-таки было из чего выбирать.

Эта свобода закончилась резко — в декабре 1962 года, когда генсек Никита Хрущев отправился в Манеж на выставку к 30-летию Московского союза художников. Помимо соцреалистов, он увидел там и новый советский модернизм — и пришел в бешенство. Сообщил художникам, что их живопись — «говно» и «мазня», а сами они «пидорасы проклятые». После этого началось закручивание гаек по всем художественным фронтам. Иллюзия, что в Советском Союзе искусство может быть одновременно и независимым, и публичным, умерла.

И тут художественное поле разделяется. На одной стороне оказываются те, кто на публичность рассчитывает и готов на

Принципы объединения в группы поначалу никак не были связаны с художественным выбором, а были связаны с жизненными обстоятельствами. Такими обстоятельствами оказывались общая служба, соседство или родство. Родство — это, например, Лианозовская группа: большая семья и друзья семьи. Старшие — Евгений Леонидович Кропивницкий и его жена Ольга Потапова, их дочь Валентина Кропивницкая, их сын Лев Кропивницкий. И зять, муж Валентины, Оскар Рабин, который становится главной фигурой этого круга. И близкие друзья — художники Владимир Немухин и Лидия Мастеркова, поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов.

А группа Сретенского бульвара (она сформировалась примерно в 1969−1970 годах) — соседи. Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Иван Чуйков — у них у всех были мастерские поблизости друг от друга. Это один из очагов зарождения концептуализма в России, и мы поговорим о нем отдельно. Но важно, что здесь первоначальный принцип соседского объединения перерос в принцип настоящей школы.

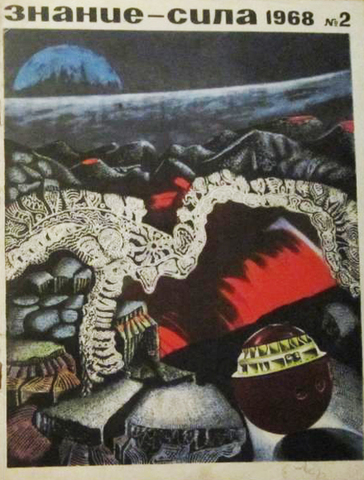

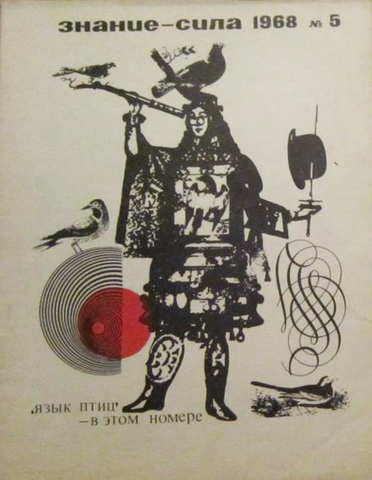

А вот еще круг журнала «Знание — сила», круг, так сказать, сослуживцев: в 1968 году там Юрий Нолев-Соболев оказался главным художником, то есть человеком с небольшим, но все-таки административным ресурсом. И он привлек к работе в журнале всех художников андеграунда. Ну не всех, но многих, всех, кого смог: Соболев был художник не партийный, он не делил коллег на своих и чужих. Так что с ним работали и Владимир Янкилевский, и Эрнст Неизвестный, и Виктор Пивоваров, и Илья Кабаков, и Борис Жутовский, и Анатолий Брусиловский, и Юло Соостер, и много кто еще. А поскольку журнал назывался «Знание — сила», то у него был важный вектор — технократический, да еще и с выходами в научную фантастику. И поэтому сама природа этого журнала поощряла всяческую условность отчасти сюрреалистического толка — не про жизнь как она есть, с натуры, а сочинительство, футурология. В общем, многое там было можно себе позволять.

И вот насчет этого «многого»: важно, что осваивалось сразу все — и все одновременно. При соцреализме было такое культурное сиротство, и вдруг мир открылся. Но открылся не в виде книги, которую можно читать от главы к главе, а в виде ленты Мёбиуса. На единой поверхности и прошлое, и настоящее, и наследие русского авангарда, и искусство Запада, сплющенное в гармошку. И все это нужно было распутать и найти свое место — и если уж говорить безлично, про искусство в целом, то нужно было догнать и восполнить.

Вообще-то, этот алгоритм — «догнать и восполнить» — он для русской культуры привычный. Начиная с Нового времени, с Петровской эпохи. Ведь пока Запад проходил Возрождение, маньеризм, барокко, эпоху Географических открытий, развитие науки, Россия сидела в избах и теремах — и тут Петр ломает ее об колено, запихивая в Европу, а она с трудом запихивается, потому что ничего про европейское устройство не знает и не понимает. Там было искусство, разные его жанры, — а здесь портрета, например, боялись, потому что портретирование души пригоняет к дьяволу. И в течение всего XVIII века Россия восполняет этот разрыв ускоренными темпами,

То же самое происходит во второй половине XIX века. Сначала передвижничество отчасти соответствует реалистическим тенденциям в живописи Запада. Но в Европе перемены случаются быстрее: проходит импрессионизм, затем — постимпрессионизм и декаданс. А мы до самого начала ХХ века остаемся с тусклыми жанровыми сценами. Но потом все случается мгновенно: быстрый модерн, быстрый авангард. Снова догнали и даже перегнали.

И та же история происходит в шестидесятые. Догонять приходится, например, абстрактный экспрессионизм. То, что было в американской послевоенной абстракции, во французской послевоенной абстракции, даже в раннем

В связи с этим как раз характерно, что дружеские кружки, образовывавшиеся в пространстве неофициального искусства, не были школами. Лианозовскую группу задним числом часто именуют школой, но это не так: никто здесь никого не учил. Хотя это было возможно: в группу действительно входили люди разных поколений, и, например, Евгений Кропивницкий застал футуризм и даже был к нему причастен. Но все ощущали себя равными, и все современное искусство, в котором ни у кого не было опыта, осваивали вместе, как вводный курс: абстракция, сюрреализм, экспрессионизм — всё вперемешку.

Единственной настоящей школой в этом кругу во время оттепели была студия яркого педагога Элия Белютина, который учил абстракции и призывал к спонтанности и раскрепощению руки. Белютин — фигура во многом загадочная: мистификатор, коллекционер (в его коллекции были Тициан, Рембрандт, Эль Греко), участник той самой манежной выставки, которому разъяренный генсек сообщил, что «все это не нужно советскому народу».

Но когда мы говорим о новой российской абстракции того времени, мы вспоминаем не многочисленных учеников Белютина, а совсем других людей.

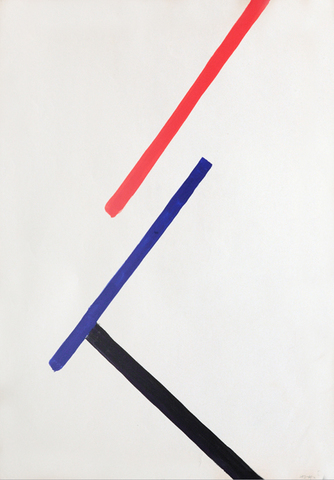

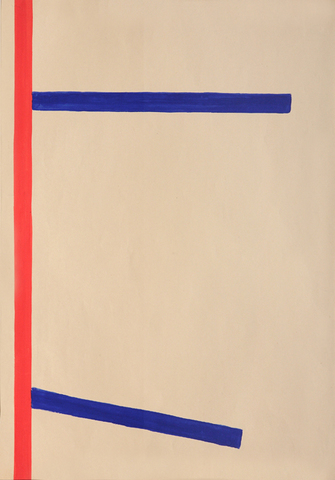

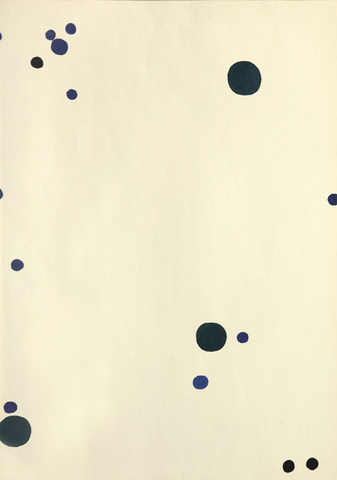

Например, Юрий Злотников. В 1960-е годы он создал серию «Сигнальная система». Это абстрактный минимализм: разноокрашенные точки, линии, пересекающиеся и автономные, элементарная геометрика. «Сигналы» мыслились как научная работа — исследование воздействия живописи на человека, попытка создать, по словам автора, «модель наших чувственных переживаний»; в создании этих вещей Злотников использовал методы математики, кибернетики и теории биотоков. И это вправду была система, претендовавшая на то, чтобы стать всеобщим языком. То есть это была претензия уровня Малевича, уровня супрематизма, уровня первого авангарда. Злотников действительно мечтал, что на основе его системы будут оформляться космические корабли. Тогда это казалось возможным и достижимым.

Рядом со Злотниковым обычно вспоминаются Владимир Слепян и Борис Турецкий. Задним числом их назначили группой, чего не было, но дружба была. Работ Слепяна сохранилось немного: он эмигрировал в 1958 году, а в 1963-м оставил живопись, переключившись на литературное творчество. Турецкий же после интереснейших абстракций 50–60-х годов перейдет к ассамбляжам — композициям из предметов, наклеенных на плоскость, — и к тоже экспрессионистской, но уже фигуративной живописи. Упомянем и ленинградского художника Евгения Михнова-Войтенко, который в конце 50‑х создал серию картин «Тюбик» — это были абстрактные холсты, где в сплошном поле зигзагов, насечек и черточек обнаруживались предметные и рукописные осколки, отпечатки руки и так далее; это было очень созвучно тому, что делали, скажем, Джексон Поллок или Ив Кляйн, о которых Михнов-Войтенко вряд ли знал.

И это изобретение собственных велосипедов — замечательно; они были совершенно радикальны, эти велосипеды, и делались без оглядки на конкретные образцы. Именно в 60-е в России появляются первые произведения, которые потом назовут термином «объект»: у Михаила Рогинского это «Красная дверь» (просто нарисованная красная дверь, но с торчащей настоящей ручкой) и это «Стена» (картина с изображением стены — и торчащая розетка). А еще Рогинский пишет картину «Метлахская плитка»: вроде бы геометрическая абстракция, а на самом деле изображение половой плитки. Это назначили русским поп-артом, хотя сам Рогинский был против такого отнесения.

Вообще, невозможно перечислить всех художников, именно тогда создавших собственные системы, собственный, не зависимый ни от чего язык. Метафизические натюрморты Дмитрия Краснопевцева, символический сюрреализм Владимира Янкилевского; Оскар Рабин с поп-артистскими «помойками», где в красочный рельеф были впечатаны реальные предметы, — и так далее. И первые концептуалистские работы Ильи Кабакова появляются тогда же.

И это было настоящей свободой — той свободой, о которой тогда вообще много говорили, она была главным словом. И не так важно, что свобода обретения языка совсем не обязательно соединялась со свободой личного поведения — с открытой фрондой или с диссидентством. Потом это станет более существенным, когда уже внутри самой неофициальной среды случатся разделения на своих и чужих. Тогда станут вспоминать, кто, как Оскар Рабин, участвовал в протестных инициативах, а кто нет; кто искал художественных заработков, а кто, как тот же Рабин, работал такелажником, но зато продавал работы иностранцам. (Кстати, эта продажа работ дипломатам — а именно они были основными покупателями андеграунда — тоже будет потом припечатана хлестким словом «дип-арт».) А пока что в шестидесятые слово «свобода» звучит еще и общо, и легко, оно включает в себя все сразу. И в этом смысле стоит сказать о тех героях времени, которые и тогда, и потом это понимание свободы олицетворяли.

Во-первых, это Анатолий Зверев. Человек из легенды — и неясно, что в рассказах о нем правда, а что нет, да и неважно. Вокруг Зверева сложился миф о художнике, который живет, как птичка Божия. О художнике-самородке, который якобы нигде не учился (это, скорее всего, неправда). О художнике, который пел как птица и пил как лошадь (а это правда) — что не мешало ему единым росчерком пера создавать гениальные портреты. Единый росчерк пера — это было очень важно. Мандельштам говорил о «блуде труда» — так вот, никакого блуда труда быть не должно. Свобода понималась в числе прочего как мгновенное вдохновение, мгновенный энергетический выброс. Работы Зверева крайне неравноценны, но они — артистический жест, за то и прославлены.

И второй человек-легенда — это Владимир Яковлев. Он тоже соответствует востребованному романтическому мифу о художнике. О художнике как фигуре трагической: душевная болезнь, прогрессирующая слепота — но утрата физического зрения как бы обостряет зрение духовное. Последние годы он живет в интернате для психохроников и на этом нижнем ярусе преисподней, приблизив лист к глазам, все-таки рисует

Вообще вокруг художников-одиночек особенно легко складывались легенды. Это могли быть мифы о художнике богемном — как в случае Зверева; миф о художнике пронзительно уязвимом — в случае Яковлева; миф об аскете, затворнике и тайновидце — в случае, например, Дмитрия Краснопевцева.

Бывали и другие мифологические фигуры, скажем Василий Ситников, и это уже легенда о юродстве, которую очень талантливо и выстраивал сам Ситников (он же Вася-фонарщик, он же Вася — русский сувенир). Очень много рассказов о том, как Ситников пишет на странном языке. Как спит в бинтах, чтобы спастись от клопов и тараканов, но этих же клопов собирает и затем выпускает в статусных заведениях, в американском посольстве, в частности. Как обучает учеников — на самом деле это были почти исключительно ученицы — посредством то ли шоковой терапии, то ли дзен-буддистских ритуалов. Эти рассказы даже не подтверждены работами — работ Ситникова вообще сохранилось немного, и в них как раз видна в первую очередь виртуозная техника и явный расчет на тех самых иностранцев, которые его работы активно покупали.

До сих пор мы говорили исключительно о неофициальном искусстве. Но было и другое — были художники, которые тоже искали новый язык и новые формы, но при этом вполне рассчитывали на публичное поле. Творчество этих художников получило позднее название «суровый стиль», и это действительно была коллективная стилистика, хотя художники не были группой. Гелий Коржев, Виктор Попков, Таир Салахов, Павел и Михаил Никоновы, Николай Андронов — все они протестовали против лжи и помпезности соцреализма — и сталинского, и в еще большей степени позднего, сахарного соцреализма. Против дидактики, мещанства и всеобщего умиления семейными ценностями. Да, они искали новый язык, но в большей степени они искали новое содержание, новых героев.

Эти новые герои картин предъявлены нам статично и плакатно, у линии рампы. Они ничего не делают — просто выступают строем, как общность. Это суровые мужчины — плотогоны, ремонтники, нефтяники, строители Братска; а если и женщины, например «Женщины Апшерона» у Таира Салахова, то они тоже обнаруживают мужскую суровость и мужское мужество. Картины разных художников, но язык единый, не отличить. С одной стороны, он тяготеет к плакатному строю — обобщенность, рубленые плоскости, а с другой — напоминает о ранних работах Дейнеки и Общества станковистов.

И поскольку это была фигуративная живопись, а не абстракция, расчет художников сурового стиля на публичность вроде как имел основания. Но он не очень оправдался: на той самой манежной выставке Хрущев обрушился на них с той же силой, что и на авангардистов. Потому что его вкус был самым примитивно соцреалистическим, а соцреализм тогда был еще вполне в фаворе. Так что новые герои просуществовали примерно года три — с 1959-го по 1962‑й, а потом их авторы стали работать уже каждый

В неофициальном кругу такие коллективные платформы появятся чуть позже, в семидесятые: самой яркой и долгоиграющей был московский концептуализм. Но уже на рубеже десятилетий начинается конфронтация между теми, кто составит концептуалистский круг, и теми, кто никакого круга не составит, но будет настаивать на уникальности собственного пути и языка.

Условно говоря, это «метафизики» — их ничего не объединяет, кроме, так сказать, вектора духовных поисков; для них искусство есть практически сакральное действие, «взыскание истины». В эту категорию попадают многие — скажем, Владимир Вейсберг, который вскоре изобретет концепцию «невидимой живописи», «белого на белом». Или Михаил Шварцман, который вообще считал себя не художником, а иератом — медиумом или пророком, который слышит голос Бога. Казалось бы, такая позиция — полный отказ от индивидуально-художнического. Но совершенно парадоксальным образом именно индивидуально-художническое у Шварцмана, наоборот, было поставлено на пьедестал невиданной высоты. Например, он совершенно особенным образом осуществлял показы своих работ: к нему можно было попасть только по рекомендациям, которые он очень тщательно рассматривал, а сам показ обставлялся как шаманское действие.

А для концептуалистов, напротив, никакой истины не было — и любая претензия на владение истиной расценивалась как властное посягательство и заслуживала только игровых деконструкций. Поэтому концептуалисты над метафизиками отчасти даже издевались. Много позже, в 1983-м, концептуалисты «первого призыва» Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов сделали инсталляцию «Kitchen Art, или Кухня русского искусства», и это была пародия на метафизическую высокопарность. Выглядело это так: кухня, на духовке написано «Духовка»; на полке, закрытой занавесками, — «Сакраловка»; а на полке с крупами, которые не портятся, — «Нетленка».

Но притом что вроде как одни противостояли другим, многое их и объединяло. Еще в статье Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм», опубликованной в 1979 году, было сказано, что в России невозможно написать абстрактную картину без ссылок на фаворский свет. И вот эти метафизические моменты — апелляции к пустоте, белизне и дао — будут очень важны для многих концептуалистов. И об этом речь пойдет в следующей лекции.

Что еще почитать про неофициальное искусство 1960-х:

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства

Герчук Ю. Кровоизлияние в МОСХ. М., 2008.

Кабаков И.

Тупицын В. Глазное яблоко раздора: беседы с Ильей Кабаковым. М., 2006.

О Михаиле Рогинском. Дураки едят пироги. М., 2009.