Илья Доронченков: «Художники — орден, который понимает друг друга»

Профессор искусствоведческого факультета ЕУСПб — о том, как читать картины, и о понимании истории, об эпатаже реализма и укорененности авангарда, о важности Маркса и советском провинциализме, о циничном пиаре в живописи и элитизме в науке

— Какого метода в науке вы придерживаетесь?

— Хороший вопрос. Одна въедливая бывшая студентка — если она будет это читать, она себя узнает — сказала мне: «Вы, Илья Аскольдович, эклектик». Это правда; как говорил Пабло Пикассо (или ему это приписывали): «Я беру свое там, где нахожу». В Академии художеств, когда я учился там в 1970‑х годах — в начале 1980-х, не было единого метода: это было описательно-повествовательное искусствознание, а мне очень хотелось иметь какую-то методологию. В то время в гуманитарных науках была привлекательна и отчетливо сформулирована только методология Московско-тартуской семиотической школы, но на этот крючок я не клюнул и подозреваю, что хорошо сделал, не выбрав в молодости одну методологию.

Сейчас мне из всего разнообразия методов импонирует социальная история искусств. Не столько в марксистском варианте, хотя я ценю Маркса: не читая «Манифеста Коммунистической партии», нельзя понять, что такое XIX век. Я, скорее, имею в виду историю искусств в изводе недавно скончавшегося британца Майкла Баксандалла: он всегда пытался понять, как произведение видели и понимали современники художника. Мне тоже важнее установить, как исходный смысл структурируется в произведении и чем определяется его восприятие современниками, нежели говорить о вероятных значениях произведения, которые мы находим в нем сейчас. Мне очень импонируют работы Карло Гинзбурга — его широкий и точный исторический взгляд, ответственность суждения, дар выявлять неочевидный генезис очевидных, привычных явлений. Это необходимое чтение для гуманитариев, в том числе для историков искусства (особо отмечу его книгу о Пьеро делла Франческа).

— То есть вы исходите из представления, что уж современник-то точно правильно понимал картину? Это же необязательно так.

— Я бы мягче формулировал: дело не в правильном понимании, а в исходном значении. Современник может и неправильно понимать. Есть гравюра Дюрера «Меланхолия I», которую, я уверен, 99 процентов современников просто не понимали. Это сложное интеллектуальное высказывание, для адекватного понимания которого, если верить Панофскому и Закслю, нужно было обладать целым набором знаний, включая оккультную философию. Эта вещь была посланием очень узкому кругу людей, которые все-таки понимали.

— В своем курсе лекций вы каждый раз выходите на вопрос, что картина говорит нам о своем времени. Живопись стала стремиться говорить о современности именно в XIX веке, или такое было и раньше?

— Вопрос, как всегда, в мере и балансе, ведь актуальное высказывание возможно и через евангельский сюжет. Но современность — это категория нашего времени; насколько я понимаю, для человека Cредних веков, вплоть до XVI века, категория современности вряд ли была релевантна. Знаете, есть такая смешная филологическая байка о самодеятельной пьесе, в которой персонаж говорит: «Мы, люди Cредневековья…» Само слово «современность» уже привязывает нас к нашему времени.

Конечно, искусство выполняло актуальные задачи и раньше, но стратегия была другой. Я пытался это пояснить на примере «Сдачи Бреды». С одной стороны, это иллюстрация актуального, всего десять лет назад произошедшего события. С другой стороны, в ней есть личное отношение Веласкеса, и оно делает эту вещь выдающейся, а не обычной батальной картиной, в которой четко различаются триумфаторы и лежащие в грязи побежденные. А с третьей, все-таки его риторика достаточно традиционна. Современность для людей классической эпохи обладала ценностью, поскольку позволяла провести аналогии с прошлым. Те же самые французские революционеры не случайно регулярно сравнивали себя с римскими героями: это были модели поведения, они все читали Плутарха. А представление о неповторимой специфике и самоценности различных исторических этапов — это все-таки уже наше время, романтическая эпоха.

История была такой наборной кассой: в нее заглядывали для того, чтобы найти образцы для подражания или, наоборот, отрицательные примеры. У Давида есть картина «Велизарий, просящий подаяние». Место действия — Константинополь VI века, времени Юстиниана, но Давид изображает не Византию, а Рим, словно не видит между ними разницы. Велизарий сидит не у ворот города, а скорее у Триумфальной арки, и одет он как тот же Гораций с «Клятвы Горациев», словно между веком Горациев и VI веком прошло лет десять. Иными словами, об историзме говорить нельзя, но что исторический эпизод актуализируется — очевидно. Когда Давид писал эту картину, во Франции все обсуждали политическую реабилитацию генерала, проигравшего англичанам войну в Индии, в результате чего Франция потеряла индийские владения. Генерала обвинили в намеренном проигрыше, осудили и, кажется, казнили. Передовая часть общества, в том числе Вольтер, восприняла этот процесс как дело чести, как борьбу с несправедливо устроенным обществом, а вопрос справедливости для XVIII века — ключевой. И зрители, и, вероятно, сам Давид проводили аналогию между судьбой французского генерала, павшего жертвой интриг и клеветы, и судьбой полководца Велизария, которому император Юстиниан был обязан своей властью и успехом, который был ослеплен и впал в ничтожество, хотя и сохранив достоинство. Вот так история использовалась как сборник аналогий.

— Одно дело говорить о текущих событиях с помощью исторических аллегорий, другое — делать это фактически в репортажном духе. Изображать то, что происходит здесь и сейчас, — это изобретение XIX века?

— Это тоже медленный процесс. В гуманитарной сфере почти никогда нельзя сказать: вот с этого момента все взяло и поменялось. И очень часто существует два пути — есть путь радикальный, непосредственно отсылающий нас к современности, и консервативный.

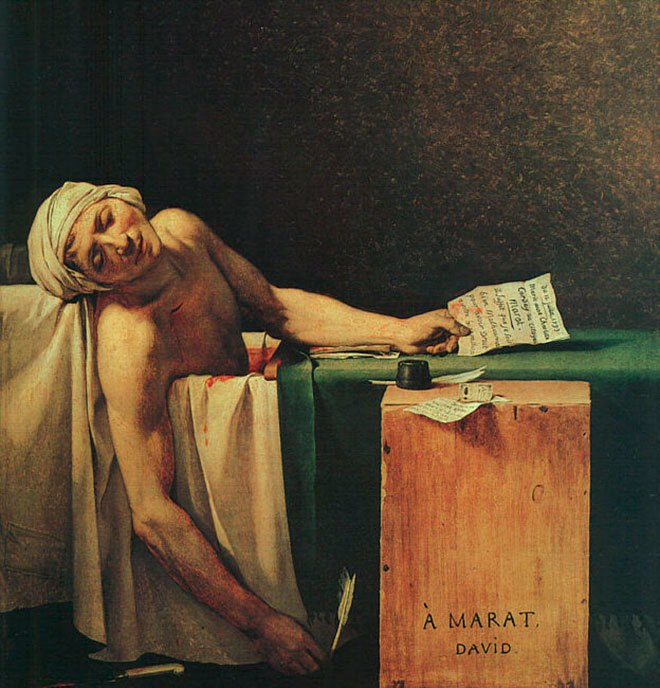

Радикальный путь — это «Смерть Марата» Жака Луи Давида, которая радикальна прежде всего откровенностью изображения. Проведу аналогии с Жан-Жаком Руссо, который в «Исповеди» рассказывал про себя разные гадости, включая то, что в отрочестве был эксгибиционистом. Зачем он это делал? Стратегия ясна. Мы думаем: если человек рассказывает даже такое, то и все остальное, что он говорит о себе, правда. Читатель становится рабом повествователя, начинает ему полностью верить. В этом смысле «Исповедь» — потрясающе стратегически выверенная вещь, Руссо был могучим имиджмейкером. И «Смерть Марата» отчасти построена так же, как «Исповедь» с ее брутальными деталями. Давид говорит: вот я вам правду покажу! А на самом деле это абсолютно лживая картина. Когда я только начинал читать лекции, я сам велся на советскую интерпретацию этой картины как скорбного возвеличивания павшего героя. Но если в ней разобраться, мы найдем политически прагматичное, если не сказать циничное пиар-высказывание — манипуляцию восприятием зрителя, похожую на манипуляцию современных средств пропаганды. Только одновременно это прекрасное произведение искусства. И при этой радикальной современности в подкладке произведения, безусловно, есть апелляция к искусству прошлого — к Караваджо или, как показал Карло Гинзбург, к римской барочной или рокайльной статуе начала XVIII века, которые Давид мог видеть и помнить. Естественно, аналогии были нужны, потому что любой культ строится по архетипу христианского культа мучеников. Соответственно, культ Марата также формировался как визуальный культ.

А компромиссный путь приближения к современности и превращения современности в историю — это «Смерть генерала Вольфа» американца Бенджамина Уэста. Генерал Вольф был командиром английской армии, которая захватила Квебек. В битве при Квебеке он был смертельно ранен, успел получить известие о победе и скончался, став для второй половины XVIII века культовой фигурой. И Уэст написал картину, которая, с одной стороны, очень традиционна, потому что вся ее аранжировка восходит к барочной композиции оплакивания Христа. А с другой стороны, картина Уэста очень радикальна, потому что изображает современных военных в современной униформе. Казалось бы, что может быть естественнее? Но тогда это была очень серьезная тема для дискуссий: считалось, что современный костюм неблагороден и что по-хорошему герои картины должны быть чуть ли не в римских тогах. А Уэст изобразил современные мундиры, да еще и посадил рядом с англичанами индейца как знак места, где действие происходит. Правда, сидит индеец в позе микеланджеловского персонажа с сикстинского потолка. Таким образом, получается компромиссный гибрид современных деталей и традиционной структуры.

— Получается, что работа искусствоведа — вскрыть то, что художник не демонстрирует сам, а прячет? Если он настаивает на острой актуальности изображенного, надо показать элементы живописной преемственности, а если напрямую отсылает к сюжетной традиции, надо вскрыть, что пришло в картину из мировосприятия его эпохи?

— Понятно, что верить на слово объекту исследования нельзя, но важно понимать: когда мы говорим «художник», мы все-таки ведемся на романтическое понимание того, что такое художник. Романтики нас научили, что художник создает произведение либо сам, либо его диктует некая высшая воля — есть множество историй, как художники отключают сознание и делают вид, что произведение пришло к ним само. Вот у Ван Гога между рукой с кистью и душевным миром нет промежутка, душа словно выливается на холст сплошным потоком. Это идеальный вариант произведения как чего-то абсолютно выражающего индивидуальность.

Но если разобраться, то, помимо художника-исполнителя, существует, например, заказчик. В эпоху Ренессанса существует также и создатель программы: если можно сказать, что Леонардо — художник-интеллектуал, то Тициан явно не интеллектуал, и семантика, аллегорический смысл, эмблематические конструкции его картин приходят не только от него самого, но и от ученых людей, которые стоят рядом. Существует опять же общественный контекст. Так что да, наверное, важно аналитически выявить, как сконструирован смысл, но нельзя все сводить к художнику. Рецепция очень важна: что за произведением видят, как его понимают и насколько это понимание меняется.

— Какими причинами обусловлено, спровоцировано стремление XIX века к правдоподобию — внутренними или внешними? Художники сами почувствовали, что старые художественные смыслы перестали работать, или захотели соответствовать современному бурлящему миру?

— Это вопрос философский. Все-таки, как человек с материалистическим бэкграундом, я полагаю, что в данном случае бытие определяет сознание. Но напряжение между идеализирующей стратегией классического искусства и стремлением к натуральности присутствует всегда, взять того же Караваджо. Караваджо совершает живописную революцию в начале XVII века: он фокусирует взгляд на маленькой группе, приближает взгляд художника к изображаемому и, таким образом, меняет картину.

В какой-то момент действительно делается радикальный выбор в пользу реальности, но не стоит забывать, что рядом с искусством, голосующим за реальность, вроде Курбе всегда существует огромный, могучий пласт искусства традиционного, конвенционального, которое всех устраивает. В этом смысле XIX век, в общем, исключение, потому что почти все его лучшие художники были в оппозиции к своему времени, к культурному истеблишменту и часто — к потребителю. Но опять же все не так просто, как рисуется великой романтической легендой, потому что тот же Эдуард Мане хотя и любил конфликты и часто шел на них сознательно, все-таки имел орден Почетного легиона и выставлялся в Салонах.

Для того же Курбе очень важен контекст. Почему он такой радикальный и новый? Потому что он висит среди бесконечного количества одалисок, Венер, мушкетеров, игроков в кости, страдающих красавиц и итальянских пейзажей. Существует пласт искусства официального, принятого, потребляемого, по отношению к которому выстраивается стремление к современности.

А потом проходит немного времени, и изображение современности может оказаться таким же салонным. Как говорил Дега: «Они нас расстреливают и одновременно выворачивают наши карманы». Дега и Мане создают свою версию современности, очень своеобразную в живописном отношении, а рядом с ними работают десятки художников, они используют язык, который уже разрешили импрессионисты, пишут очень современно, но, в общем, опять создают конвенциональные, «туристические», приятные образы Парижа. Это не значит, что они плохие, просто мы находимся в ловушке качественной оценки. Для меня Дега, безусловно, абсолютная величина в живописи, и именно потому, что это художник с острым и трагическим мировидением, которое не бросается в глаза сразу. Но это моя качественная оценка, которая не запрещает любить его современников, писавших «красиво».

— Фигура художника-оппозиционера, художника-провокатора появилась тоже в XIX веке?

— Да, художник-оппозиционер — это новая идея, хотя не возьмусь сказать, кто был первый. Конечно, художник мог быть во фронде, как тот же Караваджо. Впрочем, своеволие художника, которое могло выражаться в отвязном поведении Караваджо или в его нарочитой концентрации на отвратительном и ужасном (чего искусство до тех пор избегало), — это проекция концепции гения, сформированной к началу XVI века, когда творческое безумие было позитивно переосмыслено. Настолько, что уже в 1573 году Веронезе на допросе мог ответить инквизитору: «Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие…» Но фронда Караваджо была поведенческой, связанной с характером. Интересный вопрос, состоялась бы эстетика Караваджо, если бы он был сангвиником? С другой стороны, то, что мы здесь называем фрондой, могло быть не спонтанной, а сознательной политикой, как у Эгона Шиле, который, в общем, сделал из себя «прóклятого» художника и в этом качестве очень неплохо состоялся. Впрочем, мы часто опрокидываем в историю наши представления, чтобы отыскать в ней то, что нам близко.

— Мы привыкли считать, что классицисты — это одно, а импрессионисты — совершенно другое. А вы начали курс с Давида и закончили Эдуардом Мане, и XIX век в вашем изображении вытянулся в одну плавную линию. Как так получилось?

— Художники хорошо чувствуют родственное даже в чужеродном, казалось бы, искусстве. Это такой орден, который понимает друг друга. Известно, что, когда одна дама возмущалась кубиками Пикассо в Щукинской галерее, Суриков спокойно сказал, что, вообще-то, его хорошо понимает, потому что каждый художник начинает с такой геометрической структуры, только Пикассо на ней останавливается, чтобы подчеркнуть выразительность, а он сам идет дальше: «Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно».

Существует очень красивая и в свое время очень влиятельная концепция, согласно которой французская живопись XIX века была диалогом традиции и революции: и Гоген, и Энгр принадлежат одной линии, притом что Энгр вроде как художник компромисса и традиции, а Гоген — революционер. Какую-то живописную логику мы выделяем задним числом, но все равно для того же Дега Энгр будет абсолютной и важной величиной.

Есть и другой аспект вопроса: мы живем в визуально-плюралистическую эпоху и афишные плакаты и картины из музея воспринимаем как феномены примерно соприродные. Кроме того, теперь все произведения мировой живописи доступны нам на уровне клика. В результате мы имеем их в воображаемых музеях, хотите — в хронологической последовательности, хотите — в географической группировке, как угодно. И из-за этого мы плохо представляем себе их контекст и историческое функционирование.

Что увидит современный зритель, если подвести его к некогда остроактуальным «Похоронам в Орнане»? Темную, коричневую картину, на которой мужчины и женщины в черных костюмах стоят, ничего не делают, ничего не выражают — типичная музейная вещь. Но в лекции я попытался показать, что сама апелляция к музейности была очень радикальным жестом, потому что это совсем не тот музей, к которому взывали салонные современники Курбе. Мы не умеем видеть радикализм этих вещей, для нас радикализм — это некая самоценность, мы сейчас внутренне скорее с художниками-революционерами, чем с художниками-традиционалистами. А на искусство XIX века надо смотреть с двух точек зрения: одна — что здесь нового, вторая — что здесь преемственного. В каждой лекции я говорил о выделяющихся вещах, но если получился плавный рассказ о звеньях одной цепи, то это здорово.

— Действительно, вы говорили о самых известных картинах эпохи, и оказывалось, что каждую из них интересно разбирать. Скажите, так можно читать вообще любую картину, или же шедевры потому и шедевры, что их интересно комментировать?

— Теоретически каждая эпоха вырабатывает свою визуальную стратегию, с помощью которой можно прочесть любое произведение. Конечно, все шедевры, о которых мы говорили, оказываются высказываниями более сложными и убедительными, о них интереснее говорить. Но в принципе, если ты вырабатываешь исторически корректный инструментарий прочтения, то он приложим к самым разным вещам.

— Вы говорили, что обычный зритель не понимает радикализма, допустим, Курбе. А может ли такой художник внезапно снова стать актуальным и популярным, как это, например, сейчас произошло с Караваджо?

— Да, безусловно. Более того, думаю, что Курбе вполне актуализирован во французской традиции. Если поискать, то мы увидим массу отсылок к Курбе в актуальных радикальных произведениях. Курбе провоцирует тем, что он политически ангажированный художник, и современность, которая мыслит себя политически, к Курбе очень часто обращается, и к Давиду тоже. На Давида очень долго смотрели спокойно, но потом его стали актуализировать марксисты и коммунисты: в конце 1940-х годов прокоммунистические и просто коммунистические французские художники пытались изображать современные события средствами давидовской живописи. Получалось, мягко говоря, так себе, но это был французский социалистический реализм, сознательная ориентация на радикальное политическое искусство.

Вообще наша эпоха актуализирует прошлое с большим удовольствием. Правда, мы не всегда можем предсказать, что еще войдет в моду: например, эта священная триада — Леонардо, Микеланджело и Рафаэль — очень по-разному раскладывается в зависимости от эпохи. Наше время, безусловно, отдает приоритет Леонардо, Рафаэль где-то в арьергарде, а, скажем, середина XVIII века отдавала ему приоритет. Леонардо уважали, но почти не знали, а Микеланджело был очень радикальным авангардным художником. Например, был такой швейцарский англичанин Иоганн Фюсли, который не очень любил академический рисунок, зато обожал радикальные художественные жесты — он без Микеланджело жить не мог. Или тот же Рейнольдс, столп английского академизма XVIII века, пишет автопортрет с бюстом Микеланджело. Для нас это нормально, а это значимый выбор: Микеланджело ведь не Рафаэль.

— Девятнадцатый век упорно двигался к реализму, к историзму, к современности, а когда совсем приблизился, внезапно произошел взрыв, начался авангард, который почти всегда беспредметен. Как же так?

— Вопрос — в чем мы видим современность? Изображение повседневной действительности было очень важным завоеванием, но ведь, помимо нее, существуют современные художественные средства. Курбе изображал современность, работая во многом музейными средствами: это, конечно, другой музей, не Рафаэль, а, скажем, Франс Хальс и испанские живописцы, но все равно — традиция. А у импрессионистов, Дега, Мане — современные изобразительные средства, которые начинают постепенно эмансипироваться от того, что они изображали. В этом состоит логика перехода к беспредметному искусству. Когда повествование перестает быть главной задачей, активизируется не «что», а «как», активизируются формальные и визуальные качества живописи: структура, фактура, отношение цветов. И постепенно оказывается, что некое визуальное высказывание выстраивается без высказывания, без сюжета, рассказа, даже без жизнеподобия.

Потом, что называть авангардом? Мы воспринимаем его как чистое новаторство, но на самом деле авангард частично основан на стремлении к истокам — только к истокам не классическим. Кубизму предшествовало изучение африканской скульптуры. Подозреваю, что без африканских идолов полуабстрактный аналитический кубизм Пикассо и Брака вряд ли был бы возможен. Эрнст Гомбрих в своей посмертно изданной книге «The Preference for the Primitive» прослеживает эту ориентацию на примитивное вплоть до античности, то есть это очень старая тенденция, которая вспыхнула и актуализировалась в искусстве XIX — начала XX века.

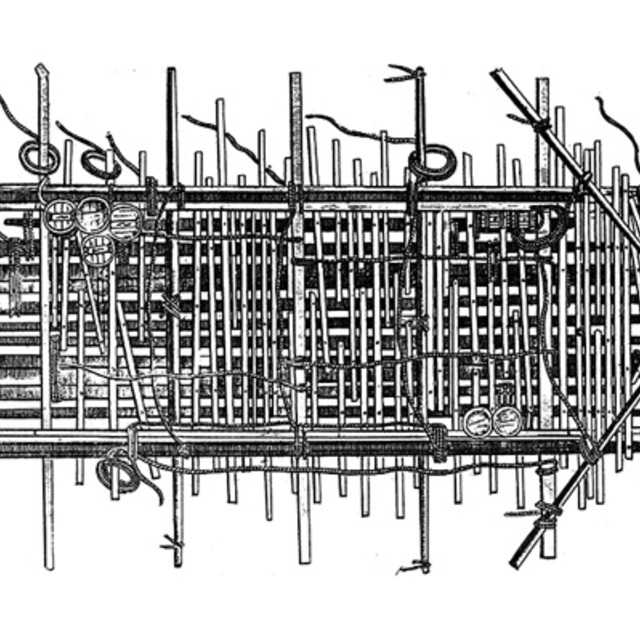

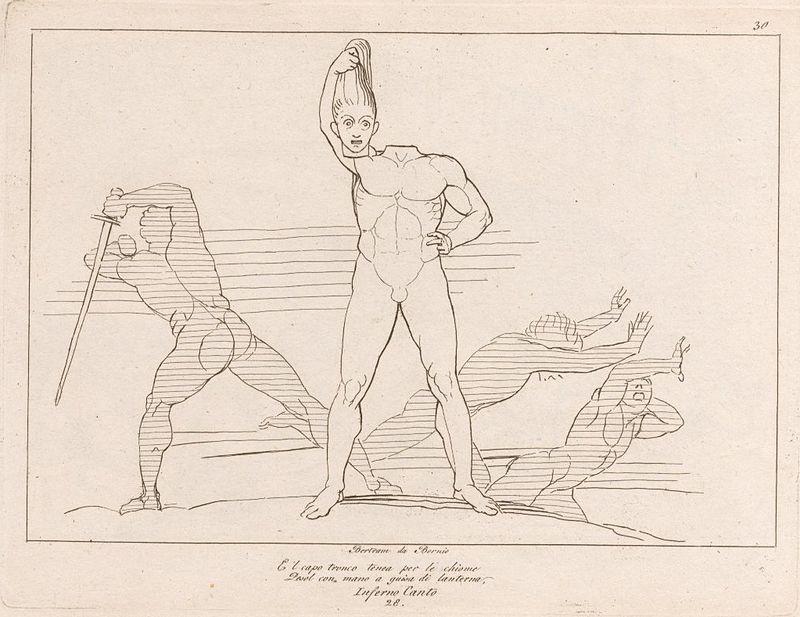

Парадоксально, но новатором в этом отношении оказывается ранний Энгр. Его называли консерватором, сам он считал себя воплощением традиции и терпеть не мог свое время. Но в его ранних вещах четко прослеживается ориентация на архаические греческие памятники, на вазопись: он стремился свою живопись сделать плоской, ритмической и простодушной. Еще более радикальный автор — Джон Флаксман, известный нам как художник мануфактуры Веджвуда. На рубеже XVIII–XIX веков он иллюстрировал «Илиаду» и «Божественную комедию» и делал абстрагирующие контурные рисунки, в которых не было глубины, не было объема, которые апеллировали к контурным рисункам на вазах.

— Какая главная мода в современном искусствознании?

— В русском искусствознании все еще наблюдается методологический вакуум: мы не дочитали то, что писали в мире за последние лет эдак сто. Какие-то вещи на русский уже переведены, но важно иметь их не на полках, а в собственном аналитическом опыте. А это процесс долгий и, боюсь, уже недогоняемый. Мы жертвы нашего советского провинциализма.

В мировом искусствознании последние десятилетия модным трендом было приложение French Theory к визуальным исследованиям. Условно говоря, Мишеля Фуко спроецировали на изучение изображений. Отчасти это, безусловно, реакция на интеллектуалистское элитистское искусствознание, которое ищет аутентичные смыслы. Эта стратегия предполагает свободу интерпретатора, что, собственно, покойный Мишель Фуко и демонстрировал в своих гипнотических экфрасисах картин — более или менее удачных. Но меня эта тенденция не устраивает.

— Вы за элитистское?

— Я за исследовательское. Кроме того, радикальный деконструирующий подход, прокламирующий себя как антиэлитистский, сам уже стал инструментом культурного истеблишмента современных западных университетов, тоже стал элитистским. С этим ничего не поделаешь, такова уж судьба.