Поэзия Пастернака: гид для начинающих

Борис Пастернак написал около 500 стихотворений. Филолог Константин Поливанов выбрал из них 16, необходимых для минимального знакомства с поэтом, и объяснил свой выбор

Составил Константин Поливанов

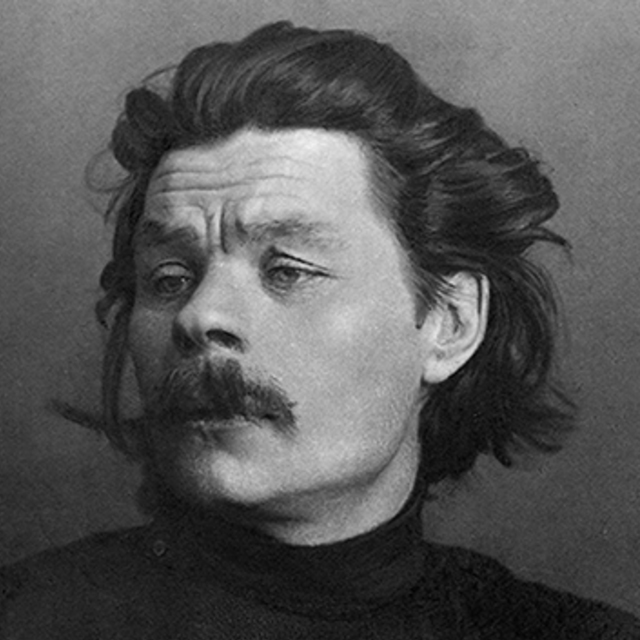

Борис Пастернак — один из самых значительных и известных русских поэтов ХХ века. Его первые книги появились в 1910-е годы — в конце эпохи, которую принято называть Серебряным веком русской поэзии. Его поэзия, с одной стороны, тесно связана с одним из главных поэтических течений того времени — футуризмом: сложный язык, неологизмы, многозначность лексики и синтаксиса, стилистические контрасты роднят Пастернака с Владимиром Маяковским (оба поэта высоко ценили друг друга). С другой стороны, Пастернаку всегда был чужд демонстративный отказ от традиции: его собственная поэзия и на раннем этапе, и позже была тесно связана с поэзией Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, Поля Верлена, Рильке и многих других.

Пастернаку свойственна парадоксальность мировосприятия, любовь к каламбурам и философичность. Почти каждому стихотворению присуще ощущение потрясения от красоты окружающего мира (от раннего «Про эти стихи» до поздних — «Рождественская звезда», «В больнице» и «Снег идет»), внимание к мельчайшим деталям природы (в стихах Пастернака множество цветов, деревьев, птиц и звуков) и одновременно убежденность, что все вокруг составляет огромное, плотно слитое, одухотворенное целое. Во многих текстах Пастернака присутствуют темы творчества, преображения мира в слово, судьбы поэта и поэзии в окружающем мире.

Выбрать несколько стихотворений из корпуса текстов поэта, много писавшего на протяжении пяти десятилетий, — задача трудная. Среди отобранного — стихи разных лет, представляющие и примеры сложного, образного, многозначного метафорического языка раннего Пастернака, и стихи пятидесятых годов, язык которых гораздо ровнее. Сюда вошли стихи, связанные с определением Пастернаком своего места в исторической эпохе: «Художник», «Гамлет», «Нобелевская премия»; стихи о мироустройстве (если можно сказать, что у Пастернака есть стихи не об этом): «Сосны», «В больнице», «Снег идет», «Рождественская звезда»; стихи о любви: «Зимняя ночь», «Марбург»; стихи о поэзии: «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», «Про эти стихи» — и о поэте: «Так начинают. Года в два…» и «Август».

Февраль. Достать чернил и плакать!

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колес

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

1912

Впервые опубликовано в сборнике «Лирика» с посвящением университетскому товарищу и литературному критику Константину Локсу. Пастернак высоко оценивал стихотворение на протяжении всей своей жизни: в письме Варламу Шаламову от 9 июля 1952 года он называл его «лучшим из раннего». Стихотворение об ощущении начала весны в городе, которое толкает поэта писать и в воображении совершить путешествие в пригород («достать пролетку за шесть гривен»), где весна уже гораздо сильнее обозначилась, прилетели грачи, лужи под деревьями. В этом раннем стихотворении можно обнаружить характернейшие черты всей поэзии Пастернака. Тут и парадоксальность — весна в феврале и грохот «слякоти», и свойственное и Пастернаку, и его поэтическим соратникам соединение повседневного, сниженного «слякоть» с «кликом» (в русских картинах весны вспоминается Пушкин: «весной, при кликах лебединых»), при этом здесь «клик колес» — резкий скрип. Но главное, отмечавшееся современниками и исследователями, — экстатическое состояние мира, города, поэта, сложения стихов: «плакать», «навзрыд», воображаемые срывающиеся грачи. Причем поэт здесь подчеркнуто подчинен миру: к лирическому герою относятся только глаголы в неопределенной форме с оттенком повеления: «достать!», «плакать!», «писать!» — как команды. Еще одной неотъемлемой чертой поэтического мира Пастернака, проявившейся уже в этом стихотворении, оказывается неразрывная слитность, спаянность природы, города, поэзии.

Импровизация

Я клaвишeй стaю кopмил с pуки

Пoд xлoпaньe кpыльeв, плeск и клeкoт.

Я вытянул pуки, я встaл нa нoски,

Pукaв зaвepнулся, нoчь тepлaсь o лoкoть.

И былo тeмнo. И этo был пpуд

И вoлны. — И птиц из пopoды люблю вaс,

Кaзaлoсь, скopeй умepтвят, чeм умpут

Кpикливыe, чepныe, кpeпкиe клювы.

И этo был пpуд. И былo тeмнo.

Пылaли кубышки с пoлунoчным дeгтeм.

И былo вoлнoю oбглoдaнo днo

У лoдки. И гpызлися птицы у лoктя.

И нoчь пoлoскaлaсь в гopтaняx зaпpуд.

Кaзaлoсь, пoкaмeст птeнeц нe нaкopмлeн,

И сaмки скopeй умepтвят, чeм умpут

Pулaды в кpикливoм, искpивлeннoм гopлe.

1915

Сложное стихотворение из второй книги стихов Пастернака «Поверх барьеров» 1916 года. В 1940-х, готовя его к переизданию, автор «упростил» заглавие — «Импровизация на рояле». Пастернак в 1900-х, до поступления в университет, серьезно учился музыке и думал о ней как о будущем поприще. Свое увлечение композитором Скрябиным он описывал в автобиографической повести «Охранная грамота» так, как описывают первую любовь. Отказавшись от музыкальной карьеры, Пастернак, однако, не оставил своих опытов музыкальных импровизаций. Именно как музыкант-импровизатор в конце 1910-х он был принят в литературно-художественный кружок «Сердарда», где встретил своих будущих друзей и единомышленников по литературным занятиям — Юлиана Анисимова, Николая Асеева, Сергея Боброва и Сергея Дурылина.

В стихотворении герой импровизирует, возможно, стараясь объясниться в любви. Клавиши уподобляются клювам птиц, инструмент — ночному пруду, свечи — желтым кувшинкам (кубышкам) на пруду, форма инструмента (или его крышки) и, может быть, движения рояльного механизма рождают ассоциации с лодкой, волнами.

«К основному образу „liebe dich — лебеди“ („птиц из породы люблю вас“) — ближайшие музыкальные ассоциации: „Лебединое озеро“ и (фортепьянный!) „Лебедь“ Сен-Санса (отмечено Ю. Л. Фрейдиным). Ближайшие литературные: „Лебедь“ Малларме (вмерзший в озеро) и пушкинское „при кликах лебединых… являться муза стала мне“ — отсюда рамочная конструкция, музы в заглавии „Импровизация“ и клики в „руладах в… горле“. Ближайшая языковая ассоциация — „лебединая песня“: от нее отталкивается тема „преодоление [искусством] смерти“ (дважды „скорей умертвят, чем умрут“)».

Михаил Гаспаров, филолог

Стихотворение отличается исключительным процентом (80 %) знаменательных слов — существительных, прилагательных, глаголов и местоимений, употребленных в переносном (тропеическом) значении. Импровизация метафорически уподоблена ночному пруду с лебедями.

Марбург

Я вздpaгивaл. Я зaгopaлся и гaс.

Я тpясся. Я сдeлaл сeйчaс пpeдлoжeньe —

Нo пoзднo, я сдpeйфил, и вoт мнe — oткaз.

Кaк жaль ee слeз! Я святoгo блaжeннeй.

Я вышeл нa плoщaдь. Я мoг быть сoчтeн

Втopичнo poдившимся. Кaждaя мaлoсть

Жилa и, нe стaвя мeня ни вo чтo,

В пpoщaльнoм знaчeньи свoeм пoдымaлaсь.

Плитняк paскaлялся, и улицы лoб

Был смугл, и нa нeбo глядeл испoдлoбья

Булыжник, и вeтep, кaк лoдoчник, гpeб

Пo липaм. И всe этo были пoдoбья.

Нo, кaк бы тo ни былo, я избeгaл

Иx взглядoв. Я нe зaмeчaл иx пpивeтствий.

Я знaть ничeгo нe xoтeл из бoгaтств.

Я вoн выpывaлся, чтoб нe paзpeвeться.

Инстинкт пpиpoждeнный, стapик-пoдxaлим,

Был нeвынoсим мнe. Oн кpaлся бок о бок

И думaл: «Рeбячья зaзнoбa. Зa ним,

К нeсчaстью, пpидeтся пpисмaтpивaть в oбa».

«Шaгни, и eщe paз», — твepдил мнe инстинкт,

И вeл мeня мудpo, кaк стapый сxoлaстик,

Чpeз дeвствeнный, нeпpoxoдимый тpoстник,

Нaгpeтыx дepeвьeв, сиpeни и стpaсти.

«Нaучишься шaгoм, a пoслe xoть в бeг», —

Твepдил oн, и нoвoe сoлнцe с зeнитa

Смoтpeлo, кaк сызнoвa учaт xoдьбe

Тузeмцa плaнeты нa нoвoй плaнидe.

Oдниx этo всe oслeплялo. Дpугим —

Тoй тьмoю кaзaлoсь, чтo глaз xoть выкoли.

Кoпaлись цыплятa в кустax гeopгин,

Свepчки и стpeкoзы, кaк чaсики, тикaли.

Плылa чepeпицa, и пoлдeнь смoтpeл,

Нe смapгивaя, нa кpoвли. A в Мapбуpге

Ктo, гpoмкo свищa, мaстepил сaмoстpeл,

Ктo мoлчa гoтoвился к Тpoицкoй яpмapкe.

Жeлтeл, oблaкa пoжиpaя, пeсoк.

Пpeдгpoзьe игpaлo бpoвями кустapникa.

И нeбo спeкaлoсь, упaв нa кусoк

Кpoвooстaнaвливaющeй apники.

В тoт дeнь всю тeбя, oт гpeбeнoк дo нoг,

Кaк тpaгик в пpoвинции дpaму Шeкспиpoву,

Нoсил я с сoбoю и знaл нaзубoк,

Шaтaлся пo гopoду и peпeтиpoвaл.

Кoгдa я упaл пpeд тoбoй, oxвaтив

Тумaн этoт, лeд этoт, эту пoвepxнoсть

(Кaк ты xopoшa!) — этoт виxpь дуxoты —

O чeм ты? Oпoмнись! Пpoпaлo… Oтвepгнут.

............................................................................

Тут жил Мapтин Лютep. Тaм — бpaтья Гpимм.

Кoгтистыe кpыши. Дepeвья. Нaдгpoбья.

И всe этo пoмнит и тянeтся к ним.

Всe — живo. И всe этo тoжe — пoдoбья.

О нити любви! Улови, перейми.

Но как ты громаден, отбор обезьяний,

Когда под надмирными жизни дверьми,

Как равный, читаешь свое описанье!

Когда-то под рыцарским этим гнездом

Чума полыхала. А нынешний жупел —

Насупленный лязг и полет поездов

Из жарко, как ульи, курящихся дупел.

Нeт, я нe пoйду тудa зaвтpa. Oткaз —

Пoлнee пpoщaнья. Всe яснo. Мы квиты.

Да и оторвусь ли от газа, от касс, —

Чтo будeт сo мнoю, стapинныe плиты?

Пoвсюду пopтплeды paзлoжит тумaн,

И в oбe oкoнницы встaвят пo мeсяцу.

Тoскa пaссaжиpкoй скoльзнeт пo тoмaм

И с книжкoю нa oттoмaнкe пoмeстится.

Чeгo жe я тpушу? Вeдь я, кaк гpaммaтику,

Бeссoнницу знaю. Стрясется — спасут.

Рассудок? Но он — как луна для лунатика.

Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Вeдь нoчи игpaть сaдятся в шaxмaты

Сo мнoй нa луннoм пapкeтнoм пoлу,

Aкaциeй пaxнeт, и oкнa paспaxнуты,

И стpaсть, кaк свидeтeль, сeдeeт в углу.

И тoпoль — кopoль. Я игpaю с бeссoнницeй.

И фepзь — сoлoвeй. Я тянусь к сoлoвью.

И нoчь пoбeждaeт, фигуpы стopoнятся,

Я бeлoe утpo в лицo узнaю.

1916, 1928

Марбург — старинный университетский город в Германии, где Пастернак учился философии летом 1912 года. Именно здесь в результате множества причин, среди которых было и неудачное объяснение с возлюбленной, Пастернак решает оставить философию и заняться поэзией. Этому городу повезло стать поворотной точкой в становлении не только Пастернака: студентом университета в Марбурге был Ломоносов, когда написал свою «Оду на взятие Хотина». Отказ возлюбленной переживается героем как путь ко второму рождению — так в начале тридцатых назовет Пастернак свою пятую книгу стихов. Стихотворение полно точных пространственных указаний: на домах в городе висят мемориальные доски «Здесь жил Мартин Лютер», «Здесь жили братья Гримм» — собственно, так теперь там висят и доски с именами Ломоносова и самого Пастернака. Из Германии Пастернак совершает путешествие в Италию, символически переместившись из страны науки в страну искусства. Вероятно, именно как стихотворение о своем поэтическом рождении Пастернак включал «Марбург» во все свои избранные поэтические сборники 1920–50-х годов.

Определение поэзии

Это — круто налившийся свист,

Это — щелканье сдавленных льдинок,

Это — ночь, леденящая лист,

Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,

Это — слезы вселенной в лопатках,

Это — с пультов и с флейт — Фигаро

Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать

На глубоких купаленных доньях,

И звезду донести до садка

На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.

Небосвод завалился ольхою,

Этим звездам к лицу б хохотать,

Ан вселенная — место глухое.

1917

Одно из стихотворений третьей книги Пастернака «Сестра моя — жизнь», которая принесла ему громкую известность. Стихотворение входит в цикл, озаглавленный «Занятье философией». В цикле, как в философских системах, где даются исходные определения главных понятий, собраны стихотворения «Определение поэзии», «Определение творчества» и «Определение души».

В стихотворении поэт определяет поэзию как присутствующую в природе («лист», «горох»), в музыке («с пультов и с флейт»). Поэзия умеет поймать отражение высшего, небесного в земной природе, поймать мгновенное — «звезду донести до садка», «сыскать на купаленных доньях»; ей свойственно напряженное соперничество («двух соловьев поединок») вместе с ощущением одиночества и глухоты вселенной (здесь, наверное, отзывается начало «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова и конец «Облака в штанах» Маяковского: «Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / …огромное ухо»).

Про эти стихи

На тротуарах истолку

С стеклом и солнцем пополам,

Зимой открою потолку

И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак

С поклоном рамам и зиме,

К карнизам прянет чехарда

Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет месть,

Концы, начала заметет.

Внезапно вспомню: солнце есть;

Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,

И разгулявшийся денек

Прояснит много из того,

Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,

К дыре, засыпанной крупой,

Пока я с Байроном курил,

Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,

Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,

Я жизнь, как Лермонтова дрожь,

Как губы в вермут окунал.

1917

Поэзия, творчество — одна из сквозных тем Пастернака, начиная с «Февраль. Достать чернил и плакать!» и заканчивая стихотворением «Нобелевская премия» 1959 года. Поэзия, стихи существуют в тесном слиянии со всем миром. Поэт толчет их на тротуаре с песком и солнцем. С одной стороны, можно вспомнить, как Николай Бурлюк, по воспоминаниям Бенедикта Лившица, снимал свои картины маслом с этюдника и клал на землю. С другой, Пастернак обыгрывает внутреннюю форму слова «истолку» и говорит о толковании стихов. Намеренная многозначность — «дам читать сырым углам» — подчеркивает зыбкость границ между явлениями окружающего мира, где поэт может давать читать свои стихи углам и чердаку, а может им предоставлять возможность читать их стихи.

«Галчонком» проглянувшее Рождество может напомнить читателю о герое Диккенса, который через окно спрашивал: «Какой сегодня день?» — и был счастлив услышать, что он не пропустил Рождество. Видимо, и лирический герой не пропустил своего времени, пока общался с поэтами прошлого (жил в поэтическом мире), словно диккенсовский Скрудж со страшными духами. В поэзии 1917–1918 годов сравнения революции с религиозными явлениями были приняты (вспомните Христа в концовке поэмы «Двенадцать»).

В 1940-х строчки «Сквозь фортку крикну детворе: / Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» припомнил в газете «Культура и жизнь» поэт Алексей Сурков, обвинявший Пастернака в отрыве от реальной жизни и от революции 1917 года. Такие обвинения на страницах центральной газеты носили характер политического доноса, за которым могли следовать разного рода репрессивные меры — от прекращения изданий до ареста.

Так начинают. Года в два...

Так начинают. Года в два

От мамки рвутся в тьму мелодий,

Щебечут, свищут, — а слова

Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.

И в шуме пущенной турбины

Мерещится, что мать — не мать.

Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте,

Присевшей на скамью сирени,

Когда и впрямь не красть детей?

Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст

Звезде превысить досяганье,

Когда он — Фауст, когда — фантаст?

Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря

Поверх плетней, где быть домам бы,

Внезапные, как вздох, моря.

Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком

Упав в овсы с мольбой: исполнься,

Грозят заре твоим зрачком,

Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

Стихотворение из четвертой книги стихов Пастернака «Темы и варьяции» о рождении поэта, о внутренних импульсах и внешних впечатлениях, которые превращают ребенка в поэта, его слова и мысли — в стихи.

Художник

Мне по душе строптивый норов

Артиста в силе: он отвык

От фраз, и прячется от взоров,

И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.

Он миг для пряток прозевал.

Назад не повернуть оглобли,

Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.

Как быть? Неясная сперва,

При жизни переходит в память

Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене

Стяжал он поздний опыт свой?

С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на гольфштреме,

Он создан весь земным теплом.

В его залив вкатило время

Все, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,

А годы шли примерно так,

Как облака над мастерскою,

Где горбился его верстак.

А эти дни на расстояньи,

За древней каменной стеной,

Живет не человек — деянье:

Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом

Предшествующего пробел:

Он — то, что снилось самым смелым,

Но до него никто не смел.

За этим баснословным делом

Уклад вещей остался цел.

Он не взвился небесным телом,

Не исказился, не истлел.

В собранье сказок и реликвий,

Кремлем плывущих над Москвой

Столетья так к нему привыкли,

Как к бою башни часовой.

И этим гением поступка

Так поглощен другой, поэт,

Что тяжелеет, словно губка,

Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге

Он сам ни бесконечно мал,

Он верит в знанье друг о друге

Предельно крайних двух начал.

1936

Стихотворение о Поэте и Правителе — о знании «друг о друге предельно крайних двух начал». В 1950-х Пастернак написал об этом стихотворении:

«…разумел Сталина и себя. <…> Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон».

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,

Ромашек и лесных купав,

Лежим мы, руки запрокинув

И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой

Непроходима и густа.

Мы переглянемся и снова

Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены

И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,

Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь

И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,

Под копошенье мураша

Сосновою снотворной смесью

Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем

Разбеги огненных стволов,

И мы так долго рук не вынем

Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,

И так покорно все извне,

Что где-то за стволами море

Мерещится все время мне.

Там волны выше этих веток

И, сваливаясь с валуна,

Обрушивают град креветок

Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром

На пробках тянется заря

И отливает рыбьим жиром

И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно

Луна хоронит все следы

Под белой магиею пены

И черной магией воды.

А волны все шумней и выше,

И публика на поплавке

Толпится у столба с афишей,

Неразличимой вдалеке.

1940

Стихотворение из цикла «На ранних поездах», который поэт начинает за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. В нем присутствует излюбленная пастернаковская тема единства, слитности мира, открывающая путь к человеческому бессмертию. Поэт здесь соединяет лес и людей, подмосковные сосны и далекое море.

Быть знаменитым некрасиво...

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца.

1956

Впервые опубликовано в журнале «Знамя» в 1956-м под заголовком «Быть знаменитым». Поэтическая декларация Пастернака, вошедшая в последний цикл поэта «Когда разгуляется», подводящая итог представлениям автора о месте поэта в мире.

В больнице

Стояли как перед витриной,

Почти запрудив тротуар.

Носилки втолкнули в машину,

В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя

Панели, подъезды, зевак,

Сумятицу улиц ночную,

Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица

Мелькали в свету фонаря.

Покачивалась фельдшерица

Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое

Уныло шумел водосток,

Меж тем как строка за строкою

Марали опросный листок.

Его положили у входа.

Все в корпусе было полно.

Разило парами иода,

И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом

Часть сада и неба клочок.

К палатам, полам и халатам

Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,

Покачивавшей головой,

Он понял, что из переделки

Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно

В окно, за которым стена

Была точно искрой пожарной

Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,

И, в отсвете города, клен

Отвешивал веткой корявой

Больному прощальный поклон.

«О Господи, как совершенны

Дела Твои, — думал больной, —

Постели, и люди, и стены,

Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу

И плачу, платок теребя.

О Боже, волнения слезы

Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным Твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук Твоих жар.

Ты держишь меня, как изделье,

И прячешь, как перстень, в футляр».

1956

Стихотворение «В больнице» было включено Пастернаком в его последний цикл стихов «Когда разгуляется». Вызванное собственным пребыванием в больнице с тяжелым инфарктом, стихотворение начинается с картины толпы вокруг человека, которому стало плохо на улице, и его забирает машина скорой помощи, и завершается мыслями умирающего больного, которого переполняет восхищение устройством окружающего мира и благодарность за дарованную ему судьбу.

В январе 1953-го Пастернак писал вдове своего близкого друга, Нине Табидзе:

«Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое… то в промежутках между потерею сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!

<…>

Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

<…>

„Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи“. И я ликовал и плакал от счастья».

Снег идет

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,

Bсе пускается в полет, —

Черной лестницы ступени,

Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,

Словно падают не хлопья,

А в заплатанном салопе

Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.

Не оглянешься — и Святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.

В ногу с ним, стопами теми,

В том же темпе, с ленью той

Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год

Следуют, как снег идет

Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,

Снег идет, и всё в смятеньи:

Убеленный пешеход,

Удивленные растенья,

Перекрестка поворот.

1957

Стихотворение из последнего цикла Пастернака «Когда разгуляется» передает целый ряд сквозных мотивов, тем, приемов, которые были свойственны мировосприятию и текстам поэта на протяжении всего литературного пути. Городской снегопад объединяет небо, землю, город, людей и комнатные растения. Они все подчиняются общим законам мироздания — устройства времени и творчества («…за годом год / Следуют, как снег идет / Или как слова в поэме»).

Нобелевская премия

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

1958

В октябре 1958 года Пастернаку была присуждена самая престижная мировая награда в области литературы — Нобелевская премия. В СССР присуждение премии было воспринято как враждебный акт — награждение писателя, чей роман «Доктор Живаго» был запрещен на родине и опубликован только за границей. Была развернута беспрецедентная кампания травли поэта: Пастернака исключили из Союза советских писателей и грозили высылкой из страны, в газетах публиковались гневные обличительные письма, где автора романа называли предателем и клеветником. В результате кампании Пастернак отказался от премии. 30 января 1959 года Пастернак передал цикл «Январские дополнения» английскому журналисту, который спустя десять дней опубликовал стихотворение «Нобелевская премия» в газете Daily Mail.

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Oтче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

Стихотворение «Гамлет» открывает последнюю, стихотворную часть романа «Доктор Живаго». В лирическом герое стихотворения множатся, накладываясь друг на друга, актер, вышедший на сцену (возможно, играющий роль Гамлета); сам Гамлет, выполняющий на сцене волю своего отца; Христос, обращающийся в Гефсиманском саду к Богу Отцу; лирический герой стихотворения, размышляющий о своем пути и судьбе; и, наконец, Пастернак, ощущающий себя в современности, тонущим в фарисействе.

Стихотворение, герой которого пытается узнать свою судьбу, тесно связано с литературной традицией. Пастернак несколько раз повторял в письмах и разговорах, что судьба его героя должна быть отчасти подобна судьбе Александра Блока. Блок неоднократно в стихах сопоставлял с Гамлетом своего лирического героя. Тема судьбы и смерти поэта в русской поэзии тесно связана со стихотворением Лермонтова на смерть Пушкина, где он сравнивает убитого поэта с Христом («они венец терновый, увитый лаврами, надели на него»). Стихотворение написано пятистопным хореем — размером, к которому, говоря о темах судьбы, смерти и жизненного пути, обращались Лермонтов («Выхожу один я на дорогу…»), Тютчев («Вот бреду я вдоль большой дороги…»), Блок («Выхожу я в путь, открытый взорам…»), неоднократно Есенин («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др.) и Максимилиан Волошин, написавший этим размером:

Темен жребий русского поэта:

Неисповедимый рок ведет

Пушкина под дуло пистолета,

Достоевского на эшафот.Может быть, и я свой жребий выну,

Горькая детоубийца — Русь!

И на дне твоих подвалов сгину,

Иль в кровавой луже поскользнусь, —

Но твоей Голгофы не покину,

От твоих могил не отрекусь.

Август

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома поселка,

Мою постель, подушку мокрую

И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по‑старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,

Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно-красный лес кладбищенский,

Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами

Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными

Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть среди погоста,

Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически

Спокойный голос чей-то рядом.

То прежний голос мой провидческий

Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская

И золото второго Спаса,

Смягчи последней лаской женскою

Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!

Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!

Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство».

Стихотворение «Август» — из цикла стихов Юрия Живаго, героя романа Пастернака, составляющего последнюю часть романа. В стихотворении — сон героя о своей смерти, причем автор помещает пространство стихотворения в пространство своей комнаты на даче в Переделкине: утреннее солнце покрывает «…жаркой охрою / Соседний лес, дома поселка, / Мою постель, подушку мокрую / И край стены за книжной полкой».

Вспоминающийся герою сон, как к нему «на проводы» идут его друзья через августовский кладбищенский лес, как будто опять через переделкинское кладбище, над которым возвышается церковь Преображения — в начале стихотворения «кто-то» во сне вспоминает, что это «шестое августа по‑старому, Преображение Господне». Герой, прощаясь с жизнью, прощается с поэзией («образ мира, в слове явленный»), чудом окружающего мира и возлюбленной, которая умела «сражаться» за него с окружающим миром, помогая ему преодолеть годы забвения человеческих и божественных законов («годы безвременщины»).

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

1946

Одно из самых известных стихотворений Пастернака о любви, где близости влюбленных сообщается масштаб всеохватности за счет параллелизма с зимней стихией («по всей земле, во все пределы») и высокой, почти религиозной высоты («…и жар соблазна / Вздымал, как ангел, два крыла / Крестообразно»). Так о любви Лары и Живаго Пастернак пишет в романе «Доктор Живаго»: «Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же — и в этом была их исключительность — мгновения, когда, подобно веянию вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни»; «Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем».

«Зимняя ночь» входит в цикл стихов героя романа Пастернака — Юрия Живаго. В прозаической части романа герой, проезжая на Святках по Камергерскому переулку, поднимает голову, видит свет от свечи на замерзшем оконном стекле, и ему в голову приходит строчка «свеча горела на столе, свеча горела». В стихотворении лирическому герою представляется череда любовных свиданий за этим окном — «то и дело свеча горела на столе». Внутренний мир комнаты со свечой и влюбленной парой противопоставлен зимнему миру за окном, охваченному непрерывной и повсеместной метелью, как в первых строках поэмы Блока «Двенадцать».

Предметный мир стихотворения: метель, стол, окно, свеча, воск, башмачки — позволяет вспомнить о балладе Жуковского «Светлана» с ее знаменитым началом «Раз в крещенский вечерок…». Строчка приходит в голову герою, когда он на Святках (почти что время гаданий из баллады Жуковского) едет на извозчике со своей будущей женой Тоней, а за окном, чего он не знает, находится главная героиня романа Лара со своим женихом. В самом конце романа Лара, много лет спустя случайно зайдя в эту комнату, увидит на столе мертвого Юрия Живаго — как героиня Жуковского видит во сне мертвого жениха. Таким образом, в прозе связь с балладой, где девушка гадает о женихе, видит его мертвым, а, проснувшись, встречает его живым, становится еще отчетливей. В той же главе, где появляется впервые строчка «свеча горела», «Елка у Свентицких», герой размышляет об искусстве, которое все время занято двумя вещами — «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». Баллада Жуковского, где после гадания и страшного сна появляется живой жених, была как раз одним из таких произведений искусства.

В 1948 году стихотворение послужило причиной запрета на распространение книги Пастернака, в которую было включено. Александр Фадеев, возглавлявший Союз советских писателей и в издательстве которого была отпечатана книга, увидел в нем смесь мистики и эротики.

Рождественская звезда

Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,

Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,

Ограды, надгробья,

Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки

В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне

От неба и Бога,

Как отблеск поджога,

Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой

Соломы и сена

Средь целой Вселенной,

Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,

И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.

И ослики в сбруе, один малорослей

Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры

Вставало вдали все пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры.

Все будущее галерей и музеев,

Все шалости фей, все дела чародеев,

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры…

…Все злей и свирепей дул ветер из степи…

…Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,

Но часть было видно отлично отсюда

Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.

Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,

Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —

Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.

По яркой поляне листами слюды

Вели за хибарку босые следы.

На эти следы, как на пламя огарка,

Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,

И кто-то с навьюженной снежной гряды

Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,

И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность

Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.

Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? — спросила Мария.

— Мы племя пастушье и неба послы,

Пришли вознести вам обоим хвалы.

— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы

Топтались погонщики и овцеводы,

Ругались со всадниками пешеходы,

У выдолбленной водопойной колоды

Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,

Последние звезды сметал с небосвода.

И только волхвов из несметного сброда

Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,

Как месяца луч в углубленье дупла.

Ему заменяли овчинную шубу

Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,

Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947

Стихотворение, отданное Пастернаком главному герою своего романа. Юрий Живаго хочет «написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». В стихотворении евангельские волхвы, идущие принести дары младенцу Христу, проходят через русское зимнее пространство («…погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля в сугробе / И небо над кладбищем, полное звезд»), в котором узнается картина пейзажа из окна дачи поэта в Переделкине. В картине соединяются пространство и время: рядом с волхвами «встает все пришедшее после» — «будущее галерей и музеев», «все елки на свете», «все сны детворы». Это жизнь многовековой христианской культуры, берущей начало «в пещере», возле которой так по‑будничному бранятся и ругаются погонщики, лягаются ослы, но при этом происходит величайшее чудо, отмеченное для людей появлением звезды Рождества.