Константин Поливанов: «„Доктор Живаго“ был не самой запретной книгой»

— Когда вы впервые прочитали «Доктора Живаго» и как стали им заниматься?

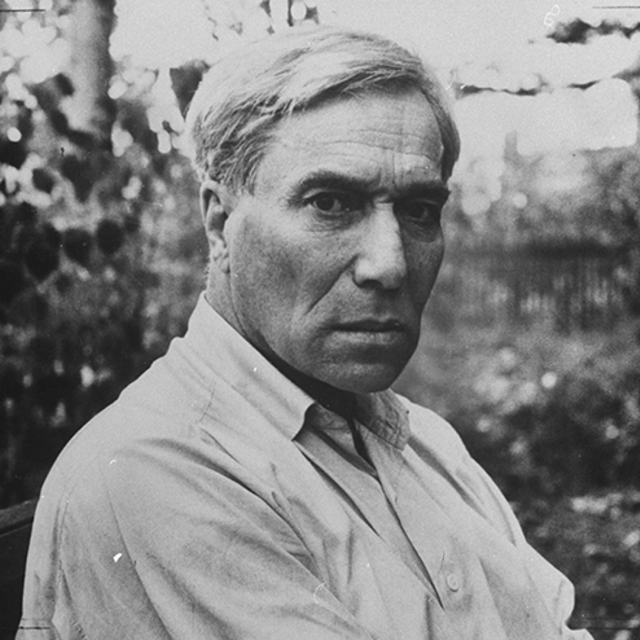

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассказать историю своей жизни. По загадочным обстоятельствам я прочитал роман «Доктор Живаго» сравнительно поздно: мне было двадцать с лишним лет, хотя я явно мог бы сделать это и раньше. В конце 1980-х годов ко мне обратились родственники Пастернака, Евгений Борисович и Елена Владимировна, которые занимались публикацией его сочинений. Они попросили меня им помочь в подготовке издания стихов и писем для пятитомного собрания сочинений в «Художественной литературе». А дальше, по мере работы с письмами, у меня стали возникать интересы, связанные непосредственно с «Живаго» — роман был впервые напечатан в Советском Союзе в 1987 году. А начав копаться, думать и расшифровывать, было трудно остановиться, и я уже двадцать с лишним лет этим занимаюсь.

— Вы помните свое первое впечатление от «Живаго»?

— Роман на меня произвел достаточно сильное впечатление. Более того, как это часто со мной бывало, прочитав книжку, я несколько раз возвращался к перечитыванию то больших, то меньших кусков романа — вновь и вновь на протяжении нескольких лет.

В тот момент главным фоном моей филологической деятельности были поиски разнообразных биографических и библиографических сюжетов про авторов пятого и шестого ряда начала XX века для словаря «Русские писатели». И для меня «Доктор Живаго», наверное, в какой-то степени был иллюстрацией той самой жизни, которой я уже года два-три интенсивно занимался, реконструируя биографические обстоятельства своих словарных персонажей. Я воспринял «Живаго» как роман об этих людях, об этом поколении, об этом круге.

— Какие эмоции вы испытывали? Ощущение опасности? Вы чувствовали, что читаете книгу, вызвавшую большой скандал? Это щекотало нервы, льстило самолюбию?

— Это отчетливо воспринималось мною как чтение заведомо неподцензурной, тамиздатовской литературы. Конечно, какой-то драйв при этом я испытывал. Хотя в те годы, в начале 80-х, круг московских читателей тамиздата был очень широк, то есть это не было ощущением сверхисключительности.

— Это было статусное чтение?

— Пожалуй, нет. В то время мои друзья с большим увлечением читали Сашу Соколова, Лимонова и так далее.

— В каком издании вы прочли роман, как вам оно досталось?

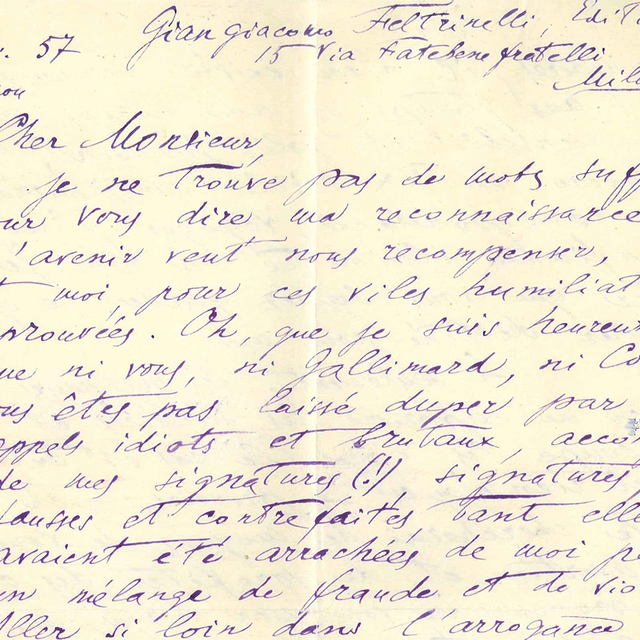

— По итальянскому русскоязычному изданию, вышедшему в начале 1960-х. Мог бы прочесть и раньше, потому что у моей бабушки, которая с середины 1940-х до середины 1950-х перепечатывала стихи и прозу Пастернака, этот том стоял на полке. Я же говорю, это странное нелюбопытство, что я не прочитал роман раньше. «Охранную грамоту» я читал существенно раньше, и она мне очень нравилась. Тогда же я начинал читать прозу 1920-х, которая мне, наоборот, не понравилась. Думаю, это на несколько лет вперед прослужило противоядием от чтения «Живаго».

— Книги, корешки которых ты видишь в детстве на полке, по умолчанию воспринимаются тобой как абсолютная классика. Когда вы прочитали «Живаго», это уже ощущалось как классика?

— Я думаю, что нет. Я думаю, что непечатные тексты Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Солженицына, Гумилева до начала перестройки воспринимались не как классика, а как что-то абсолютно современное. Может быть, в силу запрещенности или неполной доступности все это ощущалось как актуальное. Дальше, после публикации «Реквиема», «Доктора Живаго», «Архипелага ГУЛАГ», это ощущение до известной степени исчезло. Они стали классикой через несколько месяцев после того, как были опубликованы, что не мешает им, по-моему, оставаться злободневным чтением.

— Когда вы прочли роман, вы уже любили поэта Пастернака?

— Да, я любил поэта Пастернака, и, наверное, чтение романа увеличило степень моего ощущения Пастернака. У меня было ощущение, что это ни на что не похоже, кроме самого Пастернака. Сходство с «Охранной грамотой» я чувствовал. Ощущение сходства с какой бы то ни было другой прозой было гораздо меньше. Несмотря на то что потом мне приходилось замечать общие черты с романами Федина начала 1920-х или с романом Осоргина 1930-х годов, у меня сохранялось чувство, что это ни на что не похоже. Оно остается и до сих пор.

— В период перестройки читателям пришлось одновременно открыть для себя Булгакова и Платонова, была напечатана проза Мандельштама. Пастернак выделялся и тогда?

— Мне кажется, что да — выделялся. Хотя сегодня я понимаю, что из «Петербурга» Андрея Белого вырастают эксперименты и Булгакова, и Вагинова, и Платонова, и Пастернака в какой-то степени тоже.

— Расскажите, как «Живаго» впервые опубликовали в России.

— Роман «Доктор Живаго» пытались издавать долго. Когда в 1983 году в издательстве «Художественная литература» готовился том прозы Пастернака «Воздушные пути», вполне серьезно обсуждалось, не удастся ли напечатать еще и роман. Когда в 1985 году то же издательство затеяло двухтомник Пастернака, то обсуждался вопрос о том, нельзя ли издать один том стихов, а другой — роман «Доктор Живаго».

Но этого не произошло. Роман категорически не соответствовал нормам государственной идеологии по причине провозглашаемых религиозных принципов и просто буквального называния явлений, о которых нельзя было упоминать или упоминать в таком тоне: «жестокость ежовщины», женские лагеря, коллективизация как ошибка, марксизм не наука, революция, которую сделали без моего согласия, и она мне не нужна — и так далее.

Возможность публикации много раз обсуждали с конца 1970-х, но ведь и Гумилева пытались пропихивать, и Замятина. Роман «Мы» был напечатан только в 1988 году. Коренной перелом в публикаторской практике произошел, когда в апреле 1986 года в двух местах были напечатаны запрещенные до этого стихи Гумилева.

— Во многих воспоминаниях именно публикация Гумилева в «Огоньке» описывается как переломная. Тогда все поняли, что всё изменилось?

— Да. Некоторые углядели это еще раньше: за неделю до «Огонька» Гумилев вышел в «Литературной России». А некоторые узнали об этом только после выхода «Огонька». А дальше пошло: Ходасевич, Замятин, Клюев, Хлебников. С другой стороны, шло и сопротивление. Сейчас, наверное, это можно документировать и проследить, правда это было так или нет, но как только какой-нибудь номер «Московских новостей» или «Огонька» выходил слишком беззубым, то это сразу связывали с тем, что Горбачев заболел, Никонов в командировке, а всем опять управляет Лигачев. Похоже, что в значительной степени примерно так и было.

Я помню, как в ноябре 1986 года был один из таких моментов: на две с половиной недели публикации остановились, и было ощущение, что всё, больше не будет ни Гумилева, ни Ходасевича. А моя сестра работала в здании, где находилась редакция журнала «Огонек», и там его продавали уже вечером, накануне поступления в киоски. И у меня лежал в сумке «Огонек» с Ходасевичем, который должен был выйти только завтра. И я знал, что это были двухнедельные сложности и все не кончилось. Я пришел с завтрашним журналом в сумке на заседание издательства «Энциклопедия», где тогдашний главный редактор этого издания и словаря «Русские писатели», профессор московского филологического факультета Петр Алексеевич Николаев сказал: «Хочу всех порадовать: уже принято решение, что в приближающемся юбилейном году 70-летия революции никаких этих публикаций не будет».

Трудно сказать, почему именно Гумилеву повезло стать символом перемен. Вообще говоря, был информационный повод — его юбилей, и это помогло пробить его в печать. С другой стороны, я думаю, никогда не следует забывать, что советские издатели часто перестраховывались. Почему не проходил «Доктор Живаго» — понятно: там все-таки была прямая антисоветчина. В тех стихах Гумилева, которые были опубликованы в 1986 году, прямой антисоветчины не было.

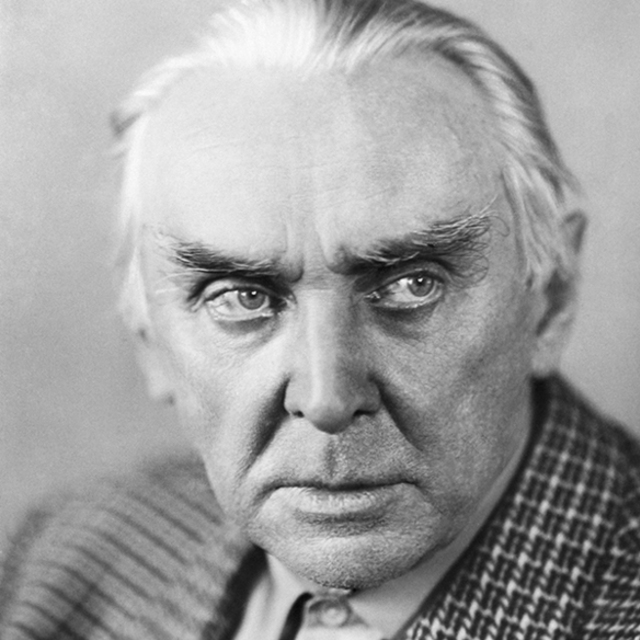

Так вот, на этом фоне естественно возник вопрос о публикации «Доктора Живаго». Отчасти начиналось и соревнование главных редакторов: кто что опубликует первым. В начале 1987 года возглавлявший тогда журнал «Новый мир» Сергей Залыгин обратился к Евгению Борисовичу Пастернаку с просьбой подготовить издание романа. Поскольку, помимо всего прочего, Евгений Борисович довольно сильно болел, он пригласил помочь подготовить издание своего младшего друга Вадима Борисова. Тогда же Борисов был взят на работу в «Новый мир» — сначала для подготовки романа, а потом редактором в отдел хроники.

— Как роман был воспринят читателями? Так же остро, как Гумилев?

— Наверное, нет, потому что к моменту завершения публикации прошло уже два года и другие вещи воспринимались как гораздо более острые. Так же, как и вышедшие раньше «Котлован» и «Чевенгур». Знаете, ни «Котлован», ни «Живаго» не могли восприниматься как что-то сокрушительно-разоблачительное просто потому, что там много чего другого кроме разоблачения. И до публикации в СССР он был не самой запретной книгой. Роман бы явно изъяли при обыске, но он был гораздо менее опасной вещью, чем тот же Солженицын.

— А какая была официальная реакция?

— Вслед за публикацией романа была напечатана статья советского американиста и переводчика Дмитрия Урнова. Он писал, что еще 30 лет назад было понятно, что ничего особенного в «Докторе Живаго» нет: роман слабый, неудачный, недотянутый, вычурный и так далее. Это, конечно, было не частное мнение, а позиция сохранявшей свою силу культурной и литературной номенклатуры, которая совершенно не хотела переоценки ценностей.

— Чем больше вы узнаете про «Живаго», тем больше он вам нравится, или вы привыкли?

— Нет, не привык.

— Для вас важен вопрос литературной иерархии? Я в юности баловался составлением троек-пятерок лучших поэтов XX века. Есть Бродским закрепленная четверка: Мандельштам — Пастернак — Ахматова — Цветаева. Или для вас это не было важно и это мои химеры?

— Нет, это не ваши химеры. Я думаю, что до известной степени это было важно и для людей моего поколения, и для людей поколения моих родителей. Но из этой четверки Пастернака и Ахматову я внутренне любил и ценил больше других и добавлял к ним Блока. Если говорить о прозе, то Булгаков и Набоков ощущались мною как люди и авторы, которые вызывали у меня сходное восхищение. Но «Доктор Живаго» все равно вызывал большее, при всей моей любви к «Белой гвардии» и к «Дару».

— Со временем происходит переоценка всего, и если кто-то один назовет «Доктора Живаго» лучшим романом XX века, то другой, наоборот, скажет: самый переоцененный роман XX века. Вы к этому как относитесь?

— Внутренне возмущаюсь. Но все зависит, во-первых, от того, насколько агрессивно это произносят, во-вторых — насколько для меня существенно мнение этого человека. Например, меня огорчали слова Михаила Леоновича Гаспарова, что он надеется дожить до смерти, не перечитав романа. Несколько лет спустя моральной компенсацией для меня стало наблюдение, с каким воодушевлением и вниманием Михаил Леонович слушал доклад одной лучших исследовательниц «Живаго» — шведского литературоведа Сусанны Витт. Знаете, как Михаил Леонович сидел обычно на конференции: отключив слуховой аппарат, он сидел и что-то чертил в книжечке. Примерно через полторы минуты после начала доклада он включил аппарат, отложил книжечку, устремился ухом, задавал вопросы и так далее.

— А попсовое, наивное восхищение романом не вызывает у вас раздражения?

— Нет, совсем. Я думаю, любой читатель читает на разных уровнях, и если «Живаго» ему интересен на том уровне, на котором он привык читать книжки, то и прекрасно. Кто-то в нем видит лав-стори, а кто-то — роман о революции. Хотя, видимо, уже никто не видит роман о революции, потому что не знает, что это такое.

— В свете подъема массовой духовности, наверное, должно выходить множество непрофессиональных православных работ о «Докторе Живаго».

— Странным образом меньше, чем можно было ожидать. В современной культуре считается, что православие и христианство — вещи разные. Я тоже так считаю и думаю, что роман не православный — в сегодняшнем, неофитском понимании этого слова. Я уже пытался объяснить, что одна из важных для Пастернака мыслей заключалась в том, чтобы восстановить христианские представления об истории. Именно они послужили победой героя над временем.

— Как ученый вы чувствуете свою принадлежность к какой-либо научной традиции?

— Трудно сказать. В школьные и университетские годы меня всегда восхищали работы Бориса Андреевича Успенского, Юрия Михайловича Лотмана и Андрея Анатольевича Зализняка. Но я не вполне чувствую свою принадлежность к этой традиции. Мне кажется, что в некоторых работах мне удавалось выступать в русле Михаила Леоновича Гаспарова, не претендуя на прямое сходство. Хотя мне повезло и у нас есть книжка, написанная в соавторстве. Работы Вадима Эразмовича Вацуро представляются тем направлением в литературоведении 20–30-летней давности, которое мне, может быть, даже ближе, чем направление Лотмана и Гаспарова.

— У вас ведь не было личного соприкосновения с Вацуро?

— Личного никакого. Мы, наверное, дважды виделись на разных околоэнциклопедических собраниях, но это было случайно. Сейчас я даже не смогу вспомнить, как он выглядел. Тем не менее его книжка «Записки комментатора» и многое, что я читал, казались мне близкими.

— Раз уж вы сами заговорили о методе, попробуйте, пожалуйста, эксплицировать, в чем он заключается.

— Мне представляется, что как в работах Бориса Андреевича Успенского, так и в работах Лотмана и Вацуро методология заключается в тщательном воссоздании исторического контекста в широком смысле этого слова: не только исторических и политических обстоятельств, но и специфических законов культуры эпохи, с помощью которых мы сегодня можем адекватнее понять, что значил текст для автора и его современников.

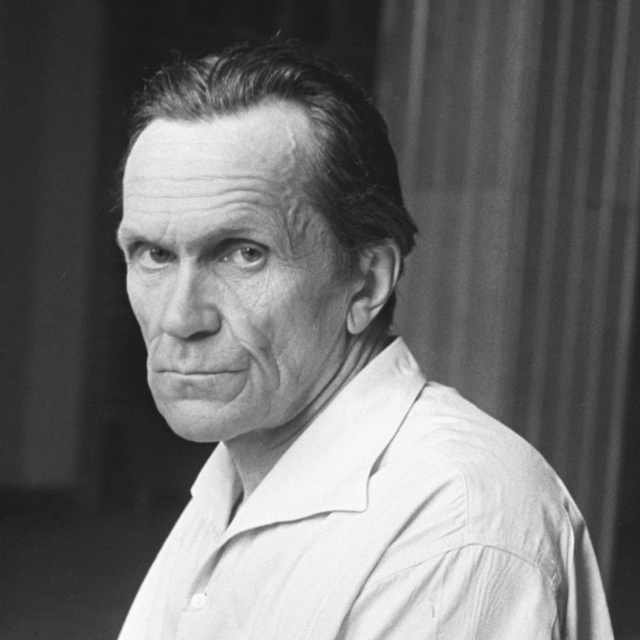

Из людей старшего поколения ближе всех мне оказывается Александр Алексеевич Долинин с его исследованиями Набокова, Пастернака, Пушкина. Притом что, казалось бы, наибольшее количество соприкосновений у меня должно было быть с Тименчиком и Богомоловым, я ощущаю свою научную близость скорее к Лаврову и Долинину.

И Долинин, и Вацуро обладают умением зацепиться за строчку, словосочетание, а иногда за отдельное слово и объяснить его, связав с подтекстом и традицией. Мне интересен целостный взгляд как на писателя, так и на его отдельные произведения через всю широту интертекстуальных, исторических и литературных поисков.

Любая архивная и комментаторская находка интересна, если через нее мы можем понять больше смысла. До тех пор пока мы не найдем смысл, ни обнаруженное сопоставление, ни головокружительный архивный текст не принесет радости. Лавров открывает читателю и слушателю те смыслы, которые он обнаруживает за своей находкой.

— Для вас это противопоставление открытости и гордыни? Выход на читателя с просветительской миссией против возвеличивания собственной фигуры?

— Думаю, что да.

— Вацуро — специалист по пушкинской эпохе. Как вам кажется, его методология может быть перенесена на XX век? В чем заключаются отличия, обусловленные столетним промежутком?

— Важные отличия, обусловленные столетним промежутком, есть. С одной стороны, счастье «двадцативечника» заключается в том, что у него документальных источников гораздо больше. С другой стороны, это несчастье, потому что как их все охватить? В этом смысле двадцативечник часто вынужден доверять собственной интуиции.

— Кажется, суть школы Вацуро в том, что ты переставал быть человеком из 1970-х и 1980-х годов и становился современником Пушкина. Как вы к этому относитесь и насколько это актуально для вас как исследователя XX века?

— Хороший вопрос, я не думал об этом. Мне кажется, вы правы — с одной существенной оговоркой: я думаю, что для Вацуро и его ближайших современников, Лотмана и Эйдельмана, исследования, посвященные началу XIX века, были способом взгляда на современность. Я бы сказал, что мои исследования исторического контекста романа «Доктор Живаго» странным образом не теряют, как это было принято говорить в советских школах, своей актуальности для понимания сегодняшнего дня, а скорее увеличивают свою актуальность.

— Для вас это не эскапизм?

— Наверное, нет.

— То есть вы в полной мере чувствуете себя современником 2014 года, только вы понимаете его лучше, потому что знаете «Доктора Живаго»?

— Я думаю, что роман «Доктор Живаго» позволяет нам найти язык для понимания не только культуры, но и истории. Тем не менее при всем ужасе происходящего сегодня на Украине Разговор проходил летом 2014 года. уровень ужаса гражданской войны, описанный на страницах «Доктора Живаго», еще пока что больше. Хотя постепенно приближается.

— Вам кажется, что это своего рода урок, который мы извлекаем, читая роман?

— Это урок, который мы не извлекаем, читая «Капитанскую дочку», «Белую гвардию», «Доктора Живаго», даже нелюбимый мной «Тихий Дон».

— Как вам кажется, какие книги классической литературы сейчас нам больше всего пригодилось бы?

—В случае с «Доктором Живаго» и, скажем, с «Белой гвардией» осмысление исторического опыта помогло что-то понять. С другой стороны, скажем, «Дар» или «Приглашение на казнь» — не напрямую об историческом опыте. Я думаю, что полезнее всего учиться думать и читать — и думать, читая. И неожиданным образом прикладывать к окружающему свои соображения. Вообще, чем больше читать, тем лучше.

— Тема, которая носится в воздухе, — либо осмыслить исторический опыт, либо скрыться от него, притвориться, что этого не происходит в твоей стране, вокруг тебя. У вас такого соблазна нет?

— По-моему, это невозможно.

— Я думаю, многим кажется, что им удается. Или вы имеете в виду, что это невозможно для мыслящего человека?

— Если вы говорите, что таких людей много, мне придется ответить, что эти люди не мыслят. Думаю, что это как-то иначе. Наверное, есть способ постараться не смотреть вокруг себя и не ужасаться происходящему. Собственно, там, где вы перестаете ужасаться происходящему, вы перестаете радоваться происходящему. Потому что жизнь устроена так, что в ней есть светлые и темные полосы, и даже в самые мрачные исторические периоды все равно есть светлые моменты. Уж не говоря о том, что вообще всё в культуре устроено парадоксально. По большому счету в истории русской культуры XX века трудно найти более безнадежное семилетие, чем с 1946 по 1953 год. Однако роман «Доктор Живаго» был по большей части написан именно тогда.

— Помимо литературы, которая бесстрашно идет навстречу современности и истории, есть и литература бегства — например, эстетская или, напротив, массовое фэнтези. Как вы относитесь к тому, что сейчас функция литературы очень изменилась по сравнению с тем, что мы привыкли читать со школы?

— А что называть функцией литературы? Чтение «Капитанской дочки» не приводит всех читателей к осознанию законов чести и долга. Огромное число читателей «Капитанской дочки» или вообще не помнят, что там было написано, или помнят, что это было очень скучно на уроках. На самом деле умение извлекать из литературы новые и новые смыслы так или иначе свойственно людям, которые литературу если не перечитывают, то по крайней мере передумывают. Таких людей не очень много. Мне кажется, их никогда не было существенно больше, чем сегодня. Что касается фэнтези, то это вещь мне неблизкая, хотя какое-то количество времени я истратил на увлеченное чтение довольно большого количества фантастики: за полгода я прочел, наверное, 30 томов из тогдашней «Библиотеки современной фантастики». Как прочел, так и забыл, но подозреваю, что мне свойственно забывать то, что я читаю. Подозреваю, что, если бы прочел сегодня, это чтение расширило бы и изменило мой взгляд на окружающий мир.