«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

- 6 лекций

- 28 материалов

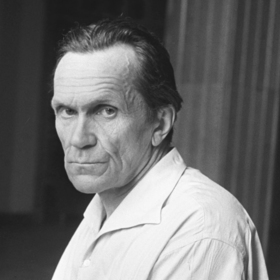

Константин Поливанов о главном русском романе XX века

Константин Поливанов о главном русском романе XX века

История романа «Доктор Живаго», наверное, одна из самых скандальных в советской и европейской послевоенной культуре.

«На пленуме комсомольской организации первый секретарь комсомола Семичастный, будущий глава Комитета государственной безопасности, произнес знаменитые слова, что Пастернак ведет себя хуже, чем свинья, потому что свинья „никогда не гадит там, где кушает“. Но этому скандалу 1958 года предшествовала не менее напряженная история текста „Доктора Живаго“, возникшая уже в 48-м году».

В 1948 году генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев не допустил к продаже уже отпечатанную книгу стихов Пастернака из‑за стихотворения «Зимняя ночь», которое впоследствии войдет в «Доктора Живаго». По мнению Фадеева, стихотворение нарушило запрет на религиозность и эротизм в литературе, фактически установленный после знаменитого постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 1946 года.

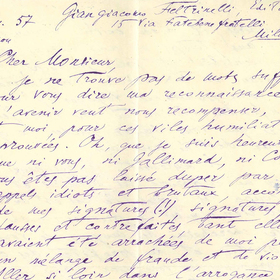

Но после смерти Сталина, в 1954 году, в СССР публикуется подборка стихов из романа, а в 1956-м к Пастернаку приезжает итальянский журналист Серджио Д’Анджело. Он знакомится с романом и сообщает издателю Джанджакомо Фельтринелли, что его надо печатать в Италии. Журналист передает рукопись издателю в Западном Берлине.

Однако затем наступает период закручивания гаек, спровоцированный антикоммунистическими настроениями в Венгрии. КГБ узнает, что Пастернак передал роман за рубеж, но уже не может остановить его печать. Вслед за изданием «Доктора Живаго» в ноябре 1957 года в Италии роман выходит в Германии, Дании, Швеции и даже по-русски — в Голландии. В результате в 1958 году Пастернаку присуждают Нобелевскую премию, после чего писателя начинают травить в СССР.

«Секретарь Союза советских писателей, сосед по Переделкину, друг Пастернака Константин Федин приходит к Пастернаку в тот же день с требованием отказаться от премии. Пастернак не принимает эту настойчивую рекомендацию. Тогда через два дня на страницах „Литературной газеты“ публикуют полностью рецензию журнала „Новый мир“, который за два года до этого отклонил публикацию романа. А еще через два дня на страницах „Литературной газеты“ помещается большая подборка под заглавием „Гнев и возмущение. Советские люди осуждают действия Бориса Пастернака“. Заглавия говорят сами за себя: „Пасквилянт“, „Слово рабочего“, „Единодушие“, „Голос московских писателей“, „Советские люди осуждают действия Пастернака“, „Оплаченная клевета“, „От эстетства — к моральному падению“, „Позорный поступок“».

Уже первые читатели «Доктора Живаго» обращали внимание на то, что сюжет романа во многом основывается на случайных совпадениях.

Например, герои издалека видят, как поезд остановился там, где не должен, — а впоследствии выяснится, что с этого поезда бросился, покончив с собой, отец главного героя. Подстрекателем самоубийства оказывается адвокат Комаровский — и он же затем растлевает героиню Лару. Перед смертью Живаго видит женщину, которую не узнает — а между тем они встречались много лет и страниц назад.

Случайные совпадения — «скрещения судеб» — представляют собой закон устройства произведения. Его можно продемонстрировать на примере знаменитого стихотворения «Зимняя ночь», процесс создания которого Юрием Живаго описан в романе: оно возникает перед Живаго в тот момент, когда он едет со своей будущей женой, Тоней Громеко, на елку.

В этом стихотворении упоминается слово «башмачки», которое вместе с упоминаниями о свече, зиме, воске и окне вызывает в памяти балладу «Светлана» Жуковского: «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали: / За ворота башмачок, / Сняв с ноги, бросали».

«Зачем вдруг могло здесь понадобиться Пастернаку вспомнить Жуковского? Казалось бы, его стихотворение к cвяточным гаданиям о женихе не имеет никакого отношения. Но посмотрим не только на стихотворение, но и на обрамляющую его прозаическую часть. В тот момент, когда по Камергерскому переулку едут Юра и Тоня, жених и невеста, за окном находятся Лара и Паша Антипов — будущие муж и жена, в этот момент даже еще не жених и невеста. То есть тема жениховства и гаданий о будущем может быть объяснена именно так.

Само стихотворение кончается словами: „Мело весь месяц в феврале, / И то и дело / Свеча горела на столе, / Свеча горела“. Однако в прозаической части строчки „Свеча горела на столе, свеча горела“ приходят автору в голову именно на Святках, то есть накануне Крещения — именно так, как это и описано у Жуковского».

«В конце части „Елка у Свентицких“, в которой Живаго сочиняет ту самую строчку, описываются похороны матери его будущей жены Тони Громеко. Возвращаясь с похорон, Живаго думает, что ему очень хочется писать. И в его мыслях возникают следующие слова: „Искусство постоянно занято двумя вещами — оно все время размышляет о смерти и все время творит этим жизнь“. Наверное, баллада Жуковского „Светлана“ являлась как раз одним из, может быть, лучших примеров такого искусства, которое, размышляя о смерти, творит этим жизнь. Героиня Жуковского гадает о женихе, ей видится мертвый жених, и на следующее утро жених появляется живой, здоровый. Жуковский кончает это словами: „О! не знай сих страшных слов / Ты, моя Светлана…“».

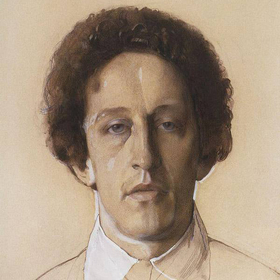

Пастернак начинает писать свой роман в 1945 году. Одновременно с этим он писал в письмах нескольким своим корреспондентам, что его герой будет поэтом и ему хотелось бы, чтобы стихи его героя были похожи на стихи Блока, Есенина, Маяковского и его самого 1910-х годов.

Фигура Александра Блока вообще очень важна для романа. Первое из стихотворений Живаго — «Гамлет» — отсылает к любимому литературному персонажу Блока. Отвечая в юношеской анкете на вопрос о смерти, Блок писал, что хотел бы умереть на сцене от разрыва сердца, и, возможно, это отразилось в «Гамлете». Юрий Живаго одно время думает написать статью о Блоке, но потом отказывается от этой мысли.

«Но мне представляется, что связи с Блоком обнаруживаются не только в виде упоминаний Блока, не только в виде цитирования его строк, не только в виде размышлений о Блоке, но и в уподоблении судьбе Блока судьбы главного героя. Главный герой, который должен был быть похожим на сборного поэта 1910-х годов, дальше проживает судьбу поэта в революции».

«В январе 1921 года Блок произносит свою знаменитую речь о назначении поэта, посвященную очередной годовщине гибели Пушкина. В этой речи Блок среди прочего говорит такую парадоксальную фразу: „Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха“. Когда через несколько месяцев умер сам Блок, множество современников вспоминали эту его фразу и относили ее к самому Блоку, говоря, что и Блока убило отсутствие воздуха. Пастернаковского героя в 1929 году в буквальном смысле убивает отсутствие воздуха. И получается, что, таким образом, он не просто повторяет судьбу Блока — он оказывается вписан в блоковское понимание судьбы поэта в России».

В «Докторе Живаго» Пастернак помещает своих выдуманных персонажей во вполне конкретное историческое время.

«Начинается роман событиями 1903 года, дальше упоминаются события Русско-японской войны. Часть действия романа происходит во время революции 1905 года; в частности, более подробно описаны московские события декабря 1905 года. Дальше на какое-то время история как бы уходит на второй план и вновь вторгается в жизнь героев во время войны 1914 года и последовавшей за ней революции. Все события первой части от 1903 года до октября 1917-го выписаны с тщательной хронологической точностью. Там, где Пастернак сам не был свидетелем или участником событий, он обращается к мемуарам, запискам своих современников».

«Скажем, про Живаго говорится, что он вернулся в Москву в начале НЭПа. Однако если сложить все годы, проведенные семьей Живаго на Урале, то получится, что раньше конца 1922 года он никак не мог вернуться, а скорее всего, это событие стоило бы отнести даже и к еще более позднему периоду. При этом задолго до своего возвращения в Москву Живаго получает известие от жены, что ее с отцом высылают в Париж. Но высылки интеллигенции начинаются летом 1922 года. Уже получив известие о высылке в Париж, Живаго сталкивается с Комаровским, который зовет его и Лару в Дальневосточную Республику, но ее не существовало уже с мая 1921 года».

Пастернак подчеркивает намеренность своих анахронизмов. Когда в эпилоге он пишет «прошло пять или десять лет», это означает, что действие происходит в 1948 или 1953 годах — принципиально разных периодах в истории страны. Однако автор предпочитает не уточнять.

Как это объяснить? До 1917 года, когда события следуют в хронологической точности, они постоянно соотносятся не только с обычным, но и с церковным календарем. Анахронизмы начинаются, когда церковный календарь пропадает.

«В начале романа дядя главного героя Николай Николаевич Веденяпин объясняет, что история в нынешнем ее понимании основана Христом, что история — это не нечто существующее помимо людей, а то, что людьми творчески создается. Для этого, говорит он, пишутся симфонии, для этого совершаются открытия. Дальше он добавляет, что для всего этого нужно духовное оборудование, и таким духовным оборудованием является Евангелие. Можно предположить, что сам Юрий Живаго в своих стихах, которые завершают роман, таким образом преодолевает период, который в его собственных стихах назван „годами безвременщины“».

Исторические события 1917 года описаны в «Докторе Живаго» достаточно подробно, но некоторые эпизоды все равно требуют филологической дешифровки.

«Первый такой эпизод связан с движением транспорта во время революции в России. Восторженная реакция Юрия Живаго на известие об октябрьском перевороте 1917 года в Петрограде заканчивается словами о том, что это чудо истории бухнуто в самую гущу курсирующих по городу трамваев. После этого Пастернака неоднократно упрекали — и прежде всего советские критики — в том, что он не видит разницы между Февралем и Октябрем. Думаю, что разговор о курсирующих по городу трамваях, напротив, позволяет увидеть принципиальную разницу между двумя революциями».

«Другой эпизод, также представляющий собой именно шифровку: Живаго должен уехать с фронта в Москву. Помогающая ему в этом мадемуазель Флёри звонит по телефону на станцию телеграфисту. Телеграфист не хочет выслушивать ее просьбу и ведет странные — как кажется, шифрованные — разговоры, потому что его речь пестрит цифрами и десятичными дробями. Периодически он произносит слова „Псков“, „комосев“ — и дальше опять десятичные дроби. Раздраженная мадемуазель Флёри, которая не может ничего добиться от телеграфиста, которого зовут Коля Фроленко, ругает его и говорит „маленький Иуда-предатель“».

«Введение же прозвища „маленький Иуда-предатель“ по отношению к Николаю Фроленко может напомнить читателю, что посланного из ставки в Петроград на подавление революции и наделенного всеми полномочиями генерала звали Николай Иудович. Не трудно себе представить, сколько раз ему бы поминали его отчество, если бы он добрался до Петрограда и смог подавить восстание. Но Николай Иудович Иванов не добрался до Петрограда как раз благодаря усилиям телеграфиста».

Хотя «Доктор Живаго» был запрещен в СССР, одна главка — из части «Лесное воинство» — была доступна советским читателям. Она была опубликована в «Литературной газете» вместе с отрицательной рецензией редколлегии «Нового мира», чтобы продемонстрировать идеологическую вредность романа, автор которого был только что удостоен Нобелевской премии.

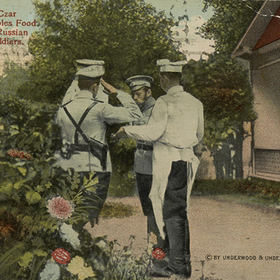

«О чем эта глава? Живаго вынужден участвовать в партизанском бою вопреки своему желанию и требованиям международных конвенций, по которым врач не имеет права брать в руки оружие. Он берет винтовку в руки, но вместо того, чтобы стрелять в людей, стараясь в них не попасть, стреляет в дерево и любуется наступающими белыми. Ему нравится их выправка, смелость, решительность. Все это в сопровождающем тексте ставили в вину и Пастернаку, и его герою члены редколлегии „Нового мира“, говоря о том, что злобы Живаго хватило бы на злобу нескольких Врангелей и Деникиных».

«Чудо как одна из важнейших категорий устройства мира в этом романе вообще, видимо, для Пастернака значило очень много. Существеннейшая часть случайных совпадений, встреч, немыслимых пересечений, скрещений судеб, которые возникают на страницах романа, тоже по‑своему иллюстрирует именно эту категорию чуда. Чудом Живаго удается пережить все эти события, вернуться в Москву, сохранить стихи. Ему в этом помогает его таинственный брат Евграф Живаго — в терминах фольклористики его можно было бы назвать волшебным помощником. Евграф помогает брату собрать и сохраняет эти стихи, которые в конце концов попадают к друзьям Живаго. Благодаря им и возникает это ощущение тайной свободы».

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости