Чахотка в XIX веке

Медицинская справка

Легочный туберкулез, от которого умерли, видимо, три сестры Бронте, Джон Китс, Виссарион Белинский и Антон Чехов — наряду с миллионами безвестных страдальцев, — до сих пор убивает около пяти тысяч человек ежедневно, то есть по человеку каждые 20 секунд.

История

Вид Mycobacterium tuberculosis выделился примерно три миллиона лет назад — он ровесник ранних гоминидов. Современная туберкулезная палочка представляет собой союз нескольких ветвей-клад Клада — группа организмов — потомков одного общего предка., возникших от общего предка, который существовал 15–20 тысяч лет назад. Туберкулез позвоночника (болезнь Потта) найден у древнеегипетских мумий, описания легочной формы содержатся в книгах Второзакония и Левит.

В средневековых захоронениях немало останков со следами костного туберкулеза и туберкулезного шейного лимфаденита. Тогда эта болезнь называлась золотухой. Причиной распространенности средневековой золотухи было сырое коровье молоко, зараженное туберкулезом крупного рогатого скота (Mycobacterium tuberculosis t. bovinus). В книге «Короли-чудотворцы» французский историк Марк Блок описывает чудесное лечение золотухи наложением рук, которое практиковали средневековые властелины, начиная с франкского короля Хлодвига.

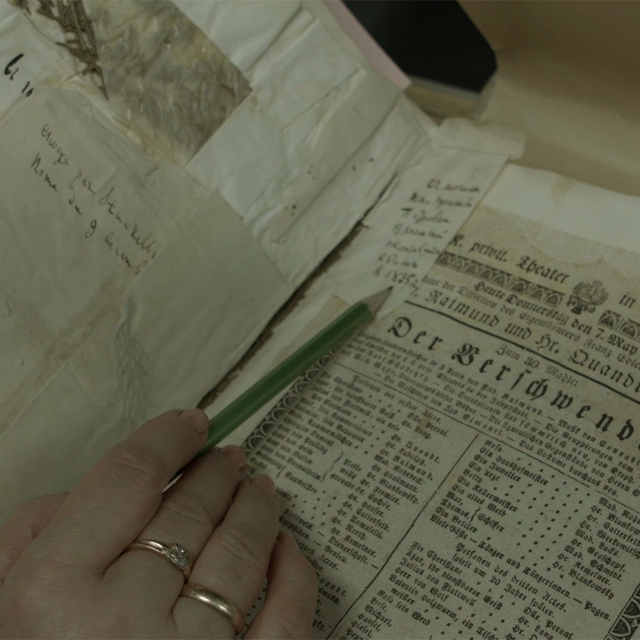

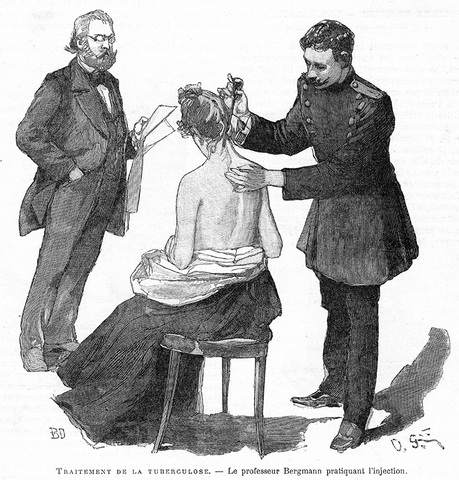

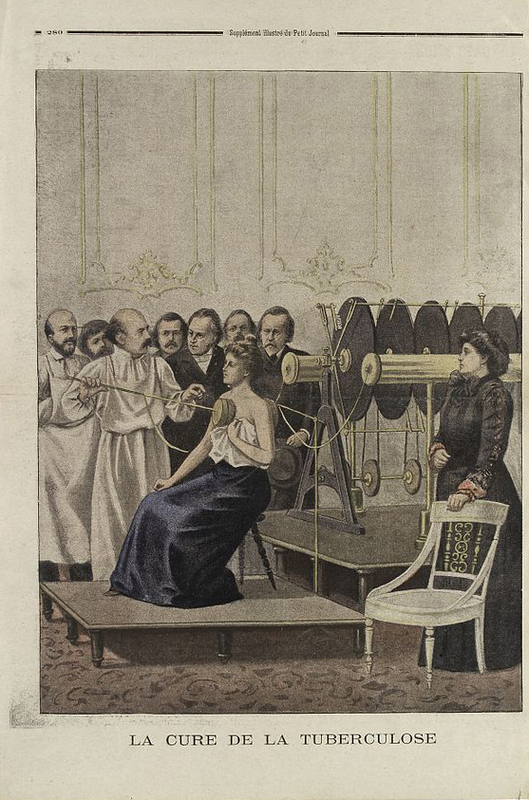

Вся история туберкулеза делится на два периода: до и после 24 марта 1882 года, когда Роберт Кох объявил об открытии туберкулезной палочки Mycobacterium tuberculosis и это открытие было усвоено практикующими врачами. Впервые же гипотезу о том, что чахотку вызывают мельчайшие живые существа, за 160 лет до Коха выдвинул английский врач Бенджамин Мартин B. A. Marten. New Theory of Consumptions: More Especially of a Phthisis or Consumption of the Lungs. London, 1720., но тогда научное сообщество эту мысль не поддержало. В 1897 году врач из Бостона Фрэнсис Уильямс обнаружил, что зараза в легких заметна в рентгеновских лучах — так были заложены основы рентгенографии и флюорографии. Все это стимулировало поиск специфических методов лечения: препаратами и реагентами, действующими на конкретный вид — туберкулезную палочку. До Коха в распоряжении врачей были лишь лекарственный и гигиенический методы.

Название

Термин «чахотка» появился в русском медицинском обиходе в XVIII веке как калька с древнегреческого слова phthisis — «увядание, иссушение»: под этим именем туберкулез описывали Гиппократ и Гален. Чахотка, скорбь чахоточная — это болезнь, от которой чахнут. Также использовались термины «бугорчатка» — из-за покрывающих легкие бугорков (tuberculum); «жемчужница», или «жемчужная болезнь», — из-за перламутрового цвета гноя и бугорков в запущенной стадии, и со второй половины XIX века «туберкулез».

Однако чахотка XIX века и современный туберкулез легких — не совсем одно и то же. В добактериологической медицине границы многих болезней определялись иначе, порой более широко и расплывчато, чем сейчас. «Домашний лечебник» Конрада Килиана определял чахотку как «изнурение, сопровождаемое ежедневною огневицею, кашлем и выхаркиванием гнойных или, по крайней мере, гноеобразных мокрот» К.-Й. Килиан, П. Бутковский. Домашний лечебник. СПб., 1830.. Врачи не знали о существовании туберкулезной палочки — и считали, что катар (бронхит), золотуха (туберкулезный лимфаденит), инфлюэнца (грипп), спинная сухотка (нейросифилис), перипневмония (воспаление легких), плеврит и английская чахотка / хлороз / бледная немочь (малокровие) связаны между собой.

Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки (Febris nervosa lenta), которая давала о себе знать припадками — резкой переменой температуры тела, учащением пульса, приливами и потливостью. Неслучайно в письмах и дневниках больных виден страх, что простуда или пневмония перейдут в чахотку. Подобно горячке диагноз «чахотка» подразумевал большой и разнообразный букет симптомов, который с трудом поддавался однозначной интерпретации.

Причины

Врачи XVIII — первой половины XIX века видели причину чахотки и других неэпидемических болезней в неумеренности и сильных страстях. В медицине тогда господствовала теория гуморов, которая объясняла здоровье и болезнь балансом четырех телесных жидкостей — крови, флегмы (лимфы), желчи и черной желчи, влиявших на телосложение, темперамент и склонность к тем или иным занятиям. Умеренность в еде и питье, разумное чередование сна и бодрствования, труда и отдыха, физического и умственного напряжения, душевный покой, свежий воздух и благоприятный климат помогали обеспечить равновесие соков и доброе здравие. В свою очередь, любые излишества и эксцессы нарушали равновесие и приводили к «худосочию»: волновали кровь, мешали пищеварению и затуманивали рассудок, ослабляя организм и делая его уязвимым для всяческих болезней.

Считалось, что чахотку, нервную горячку и малокровие способны вызывать слишком тяжелая пища, избыток соли и пряностей, тепловатые напитки — кофе и чай, горячительные напитки — вина и крепкий алкоголь, ненужные кровопускания и «крепкие проносные» — то есть слабительные, которые щедро прописывались докторами во избежание запоров.

Также чахотку влекли за собой сидячий образ жизни и «глубокомысленные упражнения ума»:

«Беспрестанное прилежание в немногие месяцы часто разрушало наилучшее телосложение... Чахотка, столь часто у них [ученых] случающаяся, происходит от согбенного и беспрестанно сидячего положения тела» К.-Й. Килиан, П. Бутковский. Домашний лечебник. СПб., 1830..

Неестественные позы способствовали развитию чахотки и у ремесленников. В 1869 году, рассуждая о причинах болезней, автор «Архива судебной медицины и общественной гигиены» писал:

«Сапожники постоянно сгибают спину, сжимают печень, стесняют грудь и ведут сидячую жизнь; отсюда страдания грудных и брюшных органов, отсюда множество чахоточных. Отсюда мечтательность и мудрствование» В. П-ов. Причины болезней // Архив судебной медицины и общественной гигиены. Кн. 1. СПб., 1869..

Кроме того, в группе риска были напрягающие легкие певцы и игроки на духовых инструментах.

Страсти — скорбь, печаль, стыд, гнев и несчастная любовь — были повинны в разрушении душевного равновесия. Наконец, спровоцировать чахотку могли другие болезни, в особенности истерия и ипохондрия. Наиболее подверженными чахотке считались женщины из высшего общества, хрупкие, изнеженные, склонные к страстям и запертые в душных гостиных с пяльцами и вязаньем.

Несмотря на длительную полемику между теми, кто верил, что болезни могут передаваться через прикосновение, и теми, кто возлагал ответственность на атмосферу, климат и поведение человека, в России чахотка долго не считалась заразной болезнью. Окровавленный платок был символом индивидуального страдания, а не воплощением опасной для окружающих инфекции. Тем не менее бытовало мнение, что чахотка передается по наследству — с молоком матери или семенем отца. Специальные руководства описывали приметы, по которым можно распознать детей, втайне несущих в себе чахоточное начало:

«Они растут быстро, глаза и зубы у них прекрасны, шея длинна, плечи узки и поданы несколько вперед, грудь узка и плоска, верхние части рук тонки, бедра длинны, пальцы также, ногти довольно остры; кожа по большей части нежна и бела, а щеки румяны. Психические способности обыкновенно пресчастливые, но при этом показывается сильная раздражительность и страстность, упрямство и чувственность» К. Г. Нейман. Частная патология и частная терапия. Ч. 1. М., 1846..

Склонность к чахотке давала о себе знать ночными поллюциями, обильными месячными, носовым кровотечением и пристрастием к онанизму. Русский переводчик, комментируя главу о чахотке в медицинском компендиуме 1790 года шотландца Уильяма Бьюкена, одного из самых проницательных терапевтов XVIII века, во всем винил «наши распутства во всяком вымысле, злоупотребление кофея, смертоносную повадку пеленания и шнурования... плотоугодие, а наипаче мерзкую привычку — к рукоблудию, коему предаются молодые люди почти с самого отрочества».

Радикальной профилактикой рукоблудия и нервных горячек было удаление клитора и перевязывание основания пениса бинтом или пластырем.

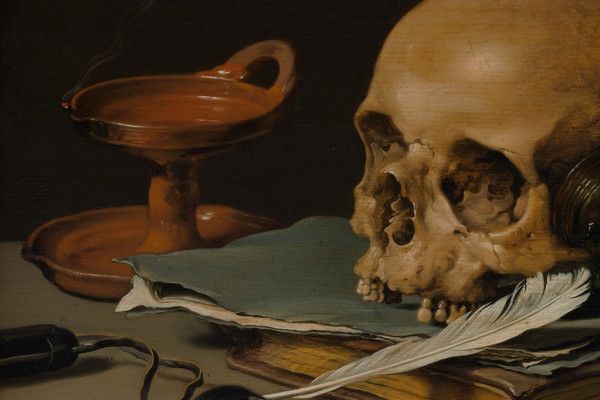

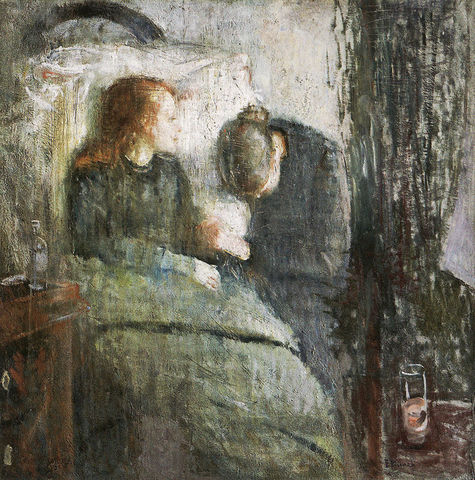

В картине видят воспоминания художника о скончавшихся от чахотки сестре и матери.

Жена художника, изображенная на картине, умерла от туберкулеза в возрасте 32 лет.

Во второй половине XIX века с ростом урбанизации и развитием статистики выяснилось, что большинство жертв чахотки — не изнеженные молодые люди из аристократических семей, а заключенные и фабричные рабочие. «Чахотка — болезнь преимущественно промышленного населения», — писали российские врачи-гигиенисты, начавшие крестовый поход против антисанитарии, скученности и городских миазмов. В 1880–90-х годах в России каждый десятый горожанин умирал от легочного туберкулеза; в Петербурге смертность от чахотки в пять раз превосходила смертность от тифов и в три раза — от азиатской холеры. Мужчины при этом страдали чаще, чем женщины, которых в большинстве своем не брали на фабрики. Это дало повод говорить о том, что «социальные условия вынуждают мужчину вести более тревожное и более тяжелое существование, нежели какое ведет женщина» И. А. Литинский. Общераспространенные болезни. Современная «чума» — чахотка. СПб., 1903.. В эту эпоху главными причинами чахотки считали спертый воздух и пыль всякого рода.

Чаще всего болезнь поражала стригалей овец, трепальщиков шерсти, полировщиков, граверов, парикмахеров и ткачей. И если более обеспеченные слои мало-помалу начинали устанавливать в квартирах вентиляторы, кипятить воду и молоко и мыть руки несколько раз в день, то в дешевых «меблирашках», углах, трущобах, на фабриках и в мастерских эти гигиенические практики оставались неизвестными до самого конца XIX века.

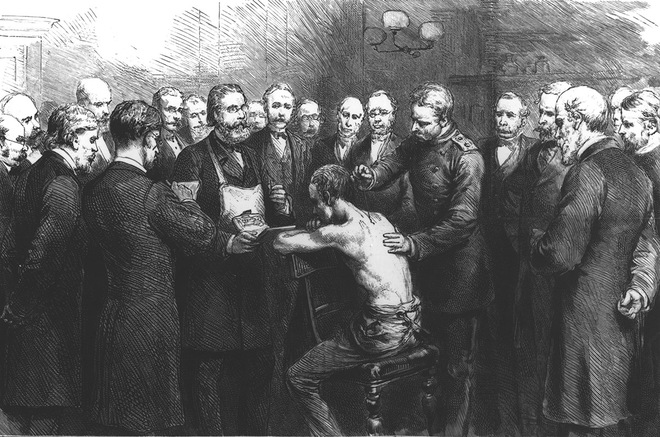

Диагностика

Из-за сходства начальных симптомов чахотки с признаками горячек, лихорадок и катаров диагностика заболевания часто запаздывала на несколько месяцев. Большинство пациентов переходило в категорию чахоточных, когда вылечить их было уже невозможно. Уильям Бьюкен, автор медицинского бестселлера «Домашняя медицина» W. Buchan. Domestic Medicine. 1769., так описывал процесс диагностирования:

«Ежели болезнь дает о себе знать, как то обыкновенно случается, сухим кашлем, часто продолжающимся чрез многие месяцы и после кушанья влекущим за собою тошноту или позыв на рвоту; ежели больной чувствует более жара, нежели сколько бы надлежало в естественном состоянии; ежели имеет боль и тягость в груди, а особливо по сделании какого-либо движения; ежели харкотина на языке солона и часто смешана с кровью; ежели больной пасмурен, стал меланхолик и весьма похудел; ежели позыв у него на еду очень слаб; ежели пульс вообще част, мягок и мал и иногда довольно полн, а иногда и жесток; ежели вскоре по том харкотина принимает цвет зеленоватой, белесовой или кровяной; ежели в больном держится внутренняя или иссушительная лихорадка и льет пот бессвязной, поочередно следующий один за другим, т. е. один около вечера, а другой около утра; ежели у него есть понос и обильное течение урины; ежели он чувствует жгучий жар на ладони рук; ежели щеки у него после принятия пищи покрываются цветом багровым; ежели пальцы утончаются, ногти сгибаются, волосы вылезают; ежели, наконец, на ноги и бедра придет опухоль, силы совсем пропадут, а глаза будут уходить под лоб и проч., то по всем сим признакам познается чахотка» Бухан В. [Бьюкен У.] Полный и всеобщий домашний лечебник. В 5 т. М., 1790–1792..

Тут следует пояснить, что уходящие под лоб глаза — это уже признак агонии.

Лечение

Еще Гален рекомендовал лечить чахотку прогулками на свежем воздухе, молоком и морскими путешествиями. Те же методы использовались врачами Нового времени и во второй трети XIX века породили моду на воды, морские курорты и горные санатории.

Но существовали и лекарственные протоколы для разных стадий чахотки, призванные снять или облегчить симптомы. В 1800-е годы кашель пытались утишить кровопусканием, разжижить мокроту — пилюлями из смеси кардамона, морского лука и аммониака (эта растительная смола и сейчас входит в состав отхаркивающих средств) и улучшить пищеварение с помощью кислых сиропов и горьких отваров. В запущенной чахотке боролись с «гнилостью внутренних соков» с помощью хины и вяжущих средств — мирры и камфоры, а бессонницу и боль снимали настоями наперстянки, цикуты, белладонны и опия. Умирающим прописывались банки, препараты ртути и свинцовый сахар: больной отправлялся на тот свет раньше, чем чувствовал отравление.

В популярных медицинских руководствах советовали, как лечить чахотку подручными средствами. Больному давали исландский мох, сваренный в молоке с сахаром, — по полчашки каждые два-три часа; семя водяного укропа — три-четыре раза в день в порошках с сахаром; раствор извести, разбавленный молоком; настой дегтя; морковный или свекольный сок пополам с конопляным маслом — восемь раз в день по большой рюмке.

Иногда врачи решались и на более серьезные меры. Причиной кровохарканья считался нарыв в легких, который нужно было прорвать и очистить. Для этого на грудь или спину ставили нарывный пластырь или делали между ребрами искусственную язву с нагноением. Оговаривалось, что слишком малые язвы не приносят пользы и вообще «средства, причиняющие наименьшую боль, наименее и полезны». Те, кто боялся вмешательства, могли пойти другим путем: кричать, смеяться, нюхать уксус или же проехаться в телеге по колдобинам, чтобы внутренний нарыв вскрылся от механического сотрясения легких.

Уход и диета

Одни лекарства не могли обеспечить выздоровления: их следовало сочетать с диетой, моционом и размеренным образом жизни. Во-первых, больной должен был не думать о болезни и «изыскать приличные занятия для тела и души». Что это были за занятия, каждый из докторов понимал по-своему. Одни предлагали чтение смешных сочинений, другие запрещали всякое чтение как волнующее ум и ратовали за «скучные занятия, не раздражающие фантазию», — составление смет и чистую математику, третьи разрешали собирать цветы и переписывать ноты. Тело укрепляли верховая езда, утренние и послеобеденные прогулки в тысячу шагов, обтирания холодной водой.

Следовало отказаться от спиртного и любой еды с выраженным вкусом и запахом. Рацион составляли бульоны из цыплят и дичи, отварное сорочинское пшено (то есть рис), печеные несладкие плоды и парное молоко, в идеале — ослиное, кобылье или козье, иногда с добавлением варенья или порошка из раковых клешней. Некоторые авторы сокрушались о технической невозможности лечить женским молоком как наиболее полезным для человека продуктом. Одна диета подразумевала употребление пустого молочного супа три раза в день в течение полугода (в качестве баловства разрешался хлеб со сливочным маслом). В середине XIX века в России, с повальной модой на кумыс, туберкулез пытались победить кумысолечением. Показаны были также минеральные воды, белый хлеб и нежирная рыба.

Одним из решающих условий выздоровления был хороший воздух. Оздоровить воздух в комнате больного можно было проветриванием и парами дегтярной воды или креозота. Большую пользу видели в «атмосфере, напитанной вонючими испражнениями животных», которые по представлениям врачей выталкивали из организма заразное начало. Поэтому чахоточных клали спать в коровниках и водили гулять на унавоженные поля. Один из врачей замечал, что чахотка — редкость среди мясников и мыловаров и что сами врачи, заболев чахоткой, мигом излечиваются после занятий в анатомическом театре.

Поскольку причиной болезни мог быть и дурной климат, по возможности чахоточные старались уезжать в рекомендованные им «полуденные страны» — Италию, Испанию, южную Францию. По качествам атмосферы деревня считалась лучше города, юг — лучше севера, высокая хорошо проветриваемая местность лучше низин (за исключением приморских курортов).

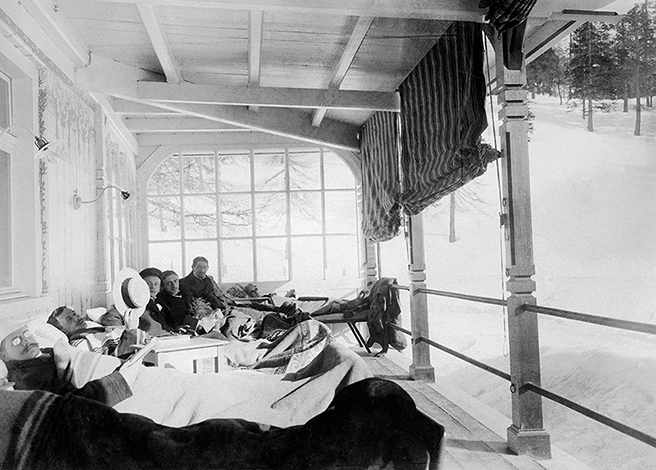

Санатории

Первый в Европе туберкулезный санаторий открылся в деревне Герберсдорф в прусской Силезии в 1854 году. Санатории открывали у моря или в горах, где воздух постоянно обновлялся, а созерцание пейзажа успокаивало нервы. К 1890-м годам в Западной Европе заработали сотни санаториев (в частности, с горных санаториев начался весь швейцарский туризм). В России же их было всего два, оба — неподалеку от Петербурга. Санаторий «Халила» (ныне — «Сосновый Бор») был создан на средства Александра III, но из 102 мест лишь 20 были доступны разночинной публике (не военным и чиновникам) за немалую тогда плату — от 40 до 75 рублей в месяц. Второй — народный санаторий Русского общества врачей в Тайцах — был бесплатным, но лечиться там могли всего 20 человек. Так что обычно состоятельные люди уезжали лечиться за границу, а рабочие и ремесленники ни о каких санаториях не помышляли.

В санатории «Халила» больным прописывались прогулки на свежем воздухе и усиленное питание, основанное на вере в антитуберкулезную силу молока:

7:30–8:00 — стакан молока или овсянки с хлебом (в постели).

9:00–10:00 — молоко, чай/кофе/какао, хлеб, масло, свежие яйца, холодное жареное мясо, коньяк или испанское вино.

10:30 — стакан молока.

12:30 — два горячих блюда (мясное и рыбное или мучное).

15:00 — стакан молока.

18:00 — три горячих блюда (суп, жаркое с салатом, сладкое), красное или испанское вино и пиво, кофе.

20:00 — стакан молока.

21:00 — чай, молоко, хлеб, масло, яйца, холодное жаркое, ветчина.

22:00 — стакан молока.

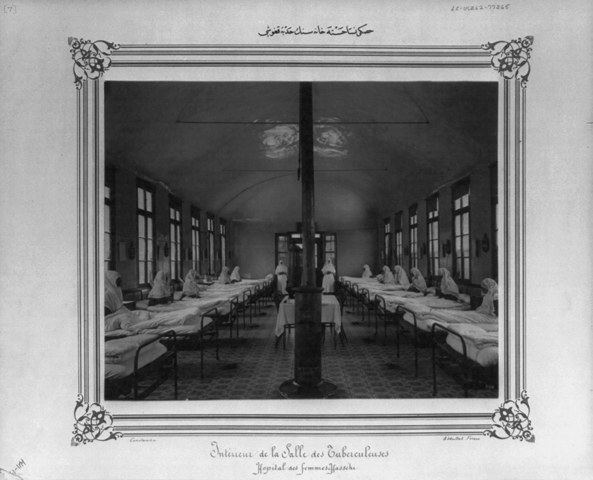

Поскольку чахотка считалась в целом незаразной, никаких особых мер предосторожности при уходе за больными не было. Испачканное кровью и мокротой белье и носовые платки отдавали прачкам, покои больного мели, а не мыли, вздымая в воздух пыль с живущими в ней микобактериями. В моменты облегчения чахоточные посещали светские салоны, театры и рестораны. Изолировать их от окружающих начали очень поздно, в последние десятилетия XIX века. Тогда же в губернских и земских больницах стали создаваться специальные отделения для чахоточных, где предоставлялся минимальный уход и, по сути, пациенты лишь «подгоняли друг друга к могиле».

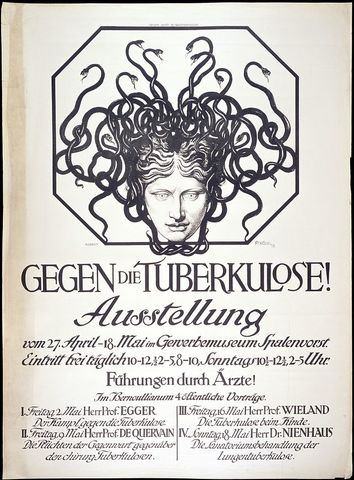

Профилактика

В первой половине XIX века профилактика чахотки подразумевала здоровый режим дня, сбалансированное питание и улучшение окружающей среды. Врачи советовали ежедневно проветривать комнаты, избегать сырости, дурных запахов, нечистот, осушать болота и бороться с пылью. Не следовало слишком волноваться, а также предаваться напряженным занятиям без перерыва: этот совет столетие спустя ляжет в основу гигиены и охраны труда.

К 1870-м годам, когда болезненность объясняли миазмами и скученностью, во главу угла встала проблема чистоты воздуха. «Нужно старательно избегать всех мест, где воздух отравлен испарением нечистоплотной или бедной толпы, например трактиров, ресторанов, тесных почтовых и торговых контор, магазинов, театров, разных общественных зал», — писали врачи в брошюрах, посвященных чахотке. Были разработаны специальные гимнастики, укрепляющие легкие; спортивные общества предлагали тренировать дыхательный аппарат греблей и плаванием.

После публикации Коха российские доктора потребовали внести изменения во Врачебный устав, которые могли бы защитить здоровых. Список предложенных мер включал обязательную регистрацию чахоточных и дезинфекцию их квартир, повсеместное введение плевательниц, лабораторную проверку рыночного мяса и молока, уведомление о смертях от чахотки в гостиницах, пансионах и тюрьмах и запрет чахоточным работать сиделками, няньками, акушерами, официантами и продавцами съестного (в сущности, этот список мало отличается от требований нынешней санитарной книжки). Были и радикальные идеи — запрещать больным жениться и вступать в брак (некоторые смягчались и предлагали ограничиться запретом поцелуев и рукопожатий).

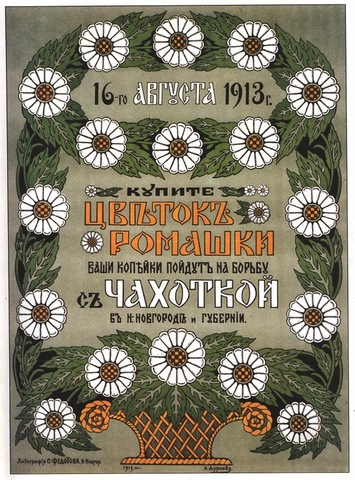

День белого цветка — день помощи больным туберкулезом.

Репутация

Сильные чувства и меланхолия, в которых видели одну из причин чахотки, способствовали ее возвышенной репутации в первой трети XIX века. Считаясь болезнью людей утонченных и порывистых, одержимых страстью к науке или творчеству, способных глубоко переживать реальные и воображаемые события, чахотка превратилась в романтический диагноз. Медицинские описания больных туберкулезом перекликаются с тогдашними литературными портретами, и, наоборот, персонажи Лермонтова, Герцена, молодого Тургенева будто сошли со страниц медицинских справочников:

«Тело и силы исчезают быстрее, чем веселость и надежда на жизнь... во всех действиях больного что-то напряженное, страстное. Глаза вваливаются, лицо, если только не страждут местно легкие, бледно. Часто чувствует он себя как-то болезненным, бессильным и через несколько часов здоров по-прежнему. По утрам он бывает в особенности утомлен и вял и потому лежит долго в постели без сна; к вечеру он бодр и весел, но в этой веселости есть что-то напряженное, делающее ее решительно отличной от веселости — дщери здоровья. Он предпринимает многое, выполняет же весьма немногое; все желания его сильны, но нет сил удовлетворить их; беспокойство мечет его всюду» К.-Г. Нейман. Частная патология и частная терапия. В 4 т. Т. 1. М., 1846..

Страсть и слабость, обширные планы и мизерность возможностей, каприз и подвиг, отвращение к обществу и невозможность быть в одиночестве характерны и для чахоточного, и для лишнего человека. От чахотки, обещавшей пылающий взор и интересную бледность, мечтал умереть Байрон и умер Шопен. Чахотка воспринималась как борьба между духом и телом, борьба, в которой тело истаивало на глазах у всех, высвобождая человеческую личность во всей ее сложности.