Первая волна эмиграции: русская культура за рубежом

Весь мир облетела весть о присуждении Нобелевской премии по литературе Ивану Бунину — русская эмиграция переживала общий «невыдуманный национальный праздник». Объединенные общим порывом, знаменитые и безвестные соотечественники Бунина, оказавшиеся за рубежом, плакали от радости, словно узнали о победе на фронте; «будто мы были под судом и вдруг оправданы», как было сказано в одном из поздравлений. Газеты, ликуя, трубили о победе русской литературы и русской эмиграции: «за Буниным ничего не было — утверждал поэт и литературный критик Георгий Адамович, — ни послов, ни академий, ни

Свежеиспеченный лауреат отправляется в «столицу русского зарубежья» — Париж, где чествования и банкеты сменяли друг друга с карнавальной быстротой в атмосфере всеобщего радостного опьянения. Поездка со свитой в Стокгольм, где Бунин восхитил сдержанных шведов царственно-аристократическими повадками и едва не потерял нобелевские диплом и чек, стала завершением праздника. Часть денег была роздана — прежде всего малоимущим друзьям-писателям (и не только друзьям: не была обделена и не жаловавшая «самонадеянного барина» Марина Цветаева), но бóльшая часть денег была прокучена; предпринятое нобелевским лауреатом собрание сочинений оказалось убыточным. И вот уже снова знакомый стук колес, и Бунин ездит по разным концам Европы читать свои рассказы и украшать своим присутствием банкеты в собственную честь, и вновь бьется буквально «за каждую копейку» гонорара, пристраивая новые произведения в эмигрантской периодике.

Нобелевская премия Бунина стала первым подведением итогов всей эмиграции за дюжину лет ее послереволюционного рассеяния. Лауреатом впервые в истории премии стало «лицо без гражданства».

Эмиграции предшествовало беженство, вызванное Гражданской войной. Февральская революция, на которую возлагали столько надежд, не стала победой демократии и либерализма. Лозунгом Временного правительства был «Война до победного конца», но солдаты устали воевать. Ленин же обещал мир — народам, землю — крестьянам, заводы и фабрики — рабочим, и привлек на свою сторону прежде всего трудовое население. После Октябрьской революции страна раскололась на красных и белых, братоубийственная война оказалась беспощадной.

Красный террор выплеснул из страны многих. Сотни тысяч беженцев, осевших на чужих берегах, принято называть в отечественной историографии первой волной эмиграции.

Эмиграция, предпочтенная террору, ежедневным арестам, экспроприации — это не рациональный просчет жизненных стратегий, это бегство, желание укрыться в безопасном месте, переждать до лучших времен. Среди тех, кто покинул родину после Октября 1917 года, оказалось немало выдающихся представителей русской литературы, музыкантов и художников, артистов и философов. Перечислим главные причины, побудившие их к отъезду или даже бегству.

Во-первых, резкое неприятие большевистской власти, отторжение не только ее идеологии, но и ее главных деятелей: так, Бунин и Куприн прославились такой острой антибольшевистской публицистикой, что остаться для них означало добровольно встать к стенке. Оставшись в Петрограде и выжидая, даже продолжая заниматься сочинительством, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус пришли позже к тому же решению и стали столь же резкими критиками новой власти. Большевистскую революцию не приняли многие — это был сознательный выбор, творческий и идеологический. Не предпринимая никаких явных антибольшевистских шагов, уехал в Италию с лекциями символист Вячеслав Иванов; «на лечение» (это была удобная формулировка для многих беглецов, поддержанная наркомом просвещения Луначарским) уехал в Берлин писатель Алексей Ремизов. Оба не вернулись.

Во-вторых, физическое выживание. Для многих деятелей литературы и искусства революция и Гражданская война означали прекращение профессиональной деятельности. Далеко не всех устраивали выступления перед красноармейцами за скудный паек, сочинение агиток и малевание плакатов. Рахманинов и Прокофьев покинули Россию, чтобы покорить Америку: великая слава пианиста-виртуоза навсегда задержала Сергея Рахманинова в эмиграции, а Сергей Прокофьев, плодотворно работавший и как композитор, вернулся на родину и органично влился в идеологизированное советское искусство, создав, например, «Здравицу» Сталину. Артисты МХТ, уехав на длительные гастроли, вернулись не все — труппа раскололась. Уезжали и звезды дореволюционного русского экрана. В гастрольную поездку отправилась гордость отечественной сатиры Тэффи — ради заработка, читать комические стихи и скетчи; закончилось это турне в Париже.

В-третьих, советская власть могла сделать врагом недавних сторонников. Даже не прибегая к крайним мерам, советская власть избавлялась от слишком независимых умов, высылая их из страны. На так называемом философском пароходе (на самом деле их было два: «Обербургомистр Хакен» и «Пруссия») более 160 интеллектуалов вместе с семьями прибыли в конце 1922 года в немецкий порт Штеттин. Высланные не были врагами советской власти, но их инакомыслие было слишком очевидным.

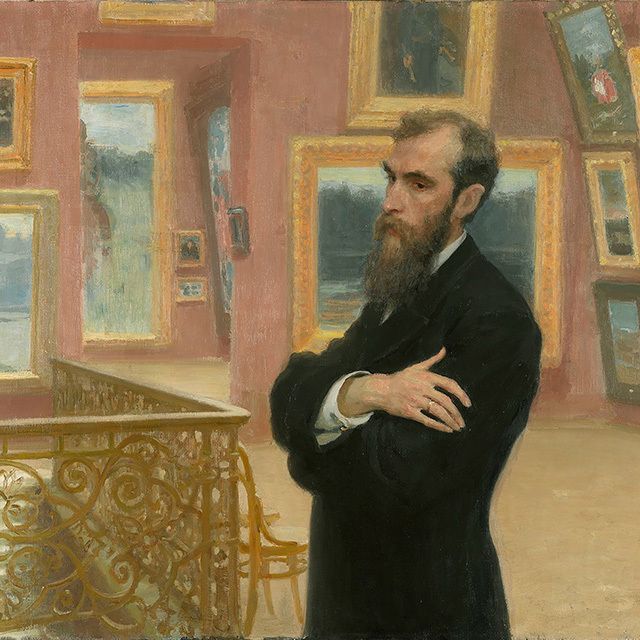

В-четвертых, границы Советской России сильно уменьшились по сравнению с дореволюционными, появились новые государства, и в традиционно дачных местах оказались за рубежом — в Финляндии Леонид Андреев и Илья Репин, а в Эстонии — Игорь Северянин. В прибалтийских государствах сложились большие русские диаспоры никуда не уезжавших людей, родившихся и выросших в Риге или Дерпте (Тарту). Немало русских жили в Польше и в Харбине, на территории Китая.

Было и в-пятых: Марина Цветаева, отлично вписавшаяся благодаря особенностям таланта и характера в творческую обстановку послереволюционной Москвы 1920-х годов, отправилась в Прагу, где жил ее муж Сергей Эфрон — белоэмигрант. Сложный случай Горького — организатора большевистской культурной политики, уехавшего из-за разногласий с новой властью и не имевшего связей с эмиграцией — повлиял на другие судьбы: Владислав Ходасевич с Ниной Берберовой поехали именно к нему, но уже не вернулись.

Наконец, младшее поколение эмиграции: юношам, оказавшимся в белой армии, путь в Россию был отрезан. Судьбы их оказались разными: Гайто Газданов стал писателем; Алексей Дураков — поэтом, погибшим в сербском Сопротивлении; Илья Голенищев-Кутузов, тоже поэт и тоже сербский партизан, вернулся в Россию после Второй мировой войны и стал крупным ученым, специалистом по творчеству Данте. Впрочем, его увозили родители — как и Владимира Набокова, чей отец был одним из лидеров кадетской партии. Невозможно представить Набокова советским писателем; появление же «Лолиты» в СССР и вовсе превосходит все мыслимые допущения.

Большинство эмигрантов не предполагали, что эмиграция станет их судьбой. Некоторые писатели и деятели культуры продолжали жить с советскими паспортами, с симпатией писать о советской литературе и культуре и носить прозвище «большевизанов» (как Михаил Осоргин). Но всеобщие надежды на недолговечность большевиков быстро таяли, с 1924 года все больше стран признавали СССР, а контакты с друзьями и родственниками сходили на нет, поскольку переписка с заграницей грозила советским гражданам нешуточными преследованиями. Историк-классик Михаил Ростовцев предупреждал Бунина:

«В Россию? Никогда не попадем. Здесь умрем. Это всегда так кажется людям, плохо помнящим историю. А ведь как часто приходилось читать, например: „Не прошло и 25 лет, как

то-то илитот-то изменились“? Вот и у нас будет так же. Не пройдет и 25 лет, как падут большевики, а может быть, и 50 — но для нас с вами, Иван Алексеевич, это вечность».

У послереволюционной эмиграции стратегия оказалась одна: выживание. Направление беженства определило характер эмиграции. Из Крыма и Одессы эвакуировались остатки белой армии; с ними уходило гражданское население — семьи военных; уходили те, кто в глазах победивших большевиков выглядел «контрой», недобитыми буржуями. Воспетое Блоком в «Двенадцати» «Тра-та-та» («Эх, эх, без креста!») приводило Бунина в ярость; он был среди тех, кто не принимал большевизма не просто политически, но и психофизически: «какие-то хряпы с мокрыми руками» не убеждали его ни как будущие правители государства, ни как слушательницы возвышенных стихов.

Первой остановкой оказался Константинополь, турецкая столица. Французские оккупационные власти, ужаснувшись численности прибывшей русской армии, отправили военных в лагеря на голых островах — Галлиполи и Лемнос, и еще дальше — в тунисскую Бизерту. В островных лагерях проводились концерты, ставились спектакли, а ежедневная газета не издавалась на бумаге, а звучала из репродуктора. Обеспокоенные отличной подготовкой и приподнятым духом русских солдат, французы поспешили отослать их на работу в славянские страны, прежде всего в Сербию и Болгарию.

Русских беженцев приютило Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия), и на Балканах возникла русская диаспора. Это была по большей части монархическая, в еще большей части патриотическая и антибольшевистская эмиграция. После войны, распада Австро-Венгерской монархии и Османской империи новообразованное королевство остро нуждалось в квалифицированных кадрах — врачах, учителях, юристах. Русские эмигранты оказались исключительно кстати: они преподавали в университетах и школах, работали врачами и медперсоналом всех уровней, прокладывали дороги и строили города. В присутствии королевской семьи 9 апреля 1933 года был открыт Русский дом имени императора Николая II: «Не кичись, Европа-дура, / Есть у нас своя культура: / Русский дом, блины с икрой, / Достоевский и Толстой!»

Между тем своим появлением Русский дом обязан принятию в среде русской эмиграции положения о «русских Афинах», то есть о развитии национальной эмигрантской культуры, которая должна была вернуться в Россию. «Бедные, старые, лохматые русские профессора наполнили на чужбине книгами кафедры и университеты, как греки некогда, после падения Константинополя», — вспоминал поэт Милош Црнянский.

Целостной эмиграция не была нигде, не исключение и Королевство сербов, хорватов и словенцев: большинство русских осталось на земле южных славян, они не обязательно ассимилировались, но Белград или Скопье стали их новой родиной. Русские зодчие отстроили новый Белград со всеми его узнаваемыми зданиями: королевские резиденции (возведенные Николаем Красновым, создателем крымской Ливадии), новые церкви в сербско-византийском стиле (разработанном Григорием Самойловым), театры, банки и гостиницы, в том числе лучшие отели Белграда «Москва» и «Эксельсиор». Эмигрировавших из послереволюционной России архитекторов и инженеров-строителей в Югославии трудилось более трехсот.

Если на Балканах диаспора была по преимуществу «недемократической», православно-монархической, то Праге суждено было стать центром «прогрессивных русских». С 1921 по 1932 год в Чехословакии действовала инициированная правительством «Русская акция». Средства на сохранение «остатка культурных сил России» (слова президента Чехословакии Масарика) выделялись весьма значительные, но принимающая сторона руководствовалась не только гуманизмом — подготовкой кадров для будущей России, — но и прагматикой: русские культурные и научные институты, учрежденные и развиваемые эмигрантами, служили престижу Чехословакии.

«Русский Оксфорд» собирал студентов со всего зарубежья, обеспечивая их стипендиями. Именно так попал в Прагу Сергей Эфрон — муж Марины Цветаевой. Интеллигенция — профессора, учителя, инженеры, писатели и журналисты — были обеспечены пособиями. Даже поэтические кружки обретали строгий академический вид: так, «Скитом поэтов» руководил профессор Альфред Бем, и там проходили настоящие историко-филологические чтения.

Литературная Прага соревновалась с Парижем; Марк Слоним, возглавлявший литературный отдел в журнале «Воля России», не делил русскую литературу на советскую и эмигрантскую, но предпочтение неизменно отдавал первой. Стоит сравнить атмосферу Праги, зачитывавшейся советскими писателями, с Белградом: когда Голенищев-Кутузов опубликовал в Белграде статьи о первом томе «Поднятой целины» Шолохова и романе Алексея Толстого «Петр I», то номера журнала были конфискованы югославской полицией, а автора арестовали за «советскую пропаганду».

Русским пражанам, мечтавшим о «возвращенчестве с высоко поднятой головой», победно вернуться не удалось; многих ждала драматическая участь после Второй мировой войны — вплоть до ареста и гибели, как Альфреда Бема. «Евразийский соблазн» завершился расколом на правую и левую группы. Левые евразийцы стремились в Советский Союз, поверив в идеи коммунизма. Сергей Эфрон и Дмитрий Святополк-Мирский поплатились за свою веру жизнью (оба были арестованы и погибли).

После «кламарского раскола» (на рубеже 1928–1929 годов) евразийство возглавил представитель правого крыла — Петр Савицкий, и до оккупации Чехословакии интенсивно развивалась евразийская историософия, но гитлеровская власть запретила движение, наложив вето на последнюю, уже подготовленную к изданию «Евразийскую хронику». После победы Савицкий был арестован, отсидел в мордовских лагерях; к этому времени относится его эпистолярное знакомство со Львом Гумилевым, позже начинается активная переписка, обмен идеями и взаимовлияние.

Литературная и театральная Прага была средоточием нескольких культур, куда органично влилась и русская. Если в иных центрах русского рассеяния эмигранты чувствовали себя чужими в чуждом и непонятном мире, то в Праге, напротив, было взаимное притяжение интеллигенции двух славянских народов. Особой национальной гордостью эмигрантов была Пражская труппа Московского Художественного театра: в ее составе были актеры, не вернувшиеся в СССР после заграничных гастролей.

Если некогда Константинополь стал своего рода гигантским пересыльным пунктом, где вчерашним гражданам огромной мощной страны пришлось свыкаться со статусом эмигрантов, то в Берлине, игравшем в 1921–1923 годах роль одного из центров русской культурной жизни, скрещивались на краткий исторический миг пути тех, кто останется в эмиграции, и тех, кто вернется на родину. В Берлине надолго или временно останавливались Андрей Белый, Алексей Ремизов, Илья Эренбург, Владислав Ходасевич, Виктор Шкловский, Борис Пастернак, Борис Пильняк, Сергей Есенин.

Немецкая марка упала, и жизнь привлекала дешевизной. Именно экономические выгоды обусловили размах постановки издательского дела: с 1918 по 1928 год в Берлине было зарегистрировано 188 русских издательств. Самые известные среди них — «Издательство Зиновия Гржебина», «Издательство Ладыжникова», «Знание», «Геликон», «Петрополис», «Слово». Редактор журнала «Русская книга» (позднее — «Новая русская книга») Александр Ященко сформулировал принцип единства русской литературы — без разделения на советскую и эмигрантскую.

Берлинская пресса была самого разного спектра: от эсеровских газет до журнала «Беседа», в редколлегию которого входили Ходасевич и выехавший «для лечения» Горький. Будто нет и не было никакой цензуры, в Берлине печатали новые произведения Федора Сологуба, Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Константина Федина, а тиражи отправляли в Россию.

В восстановленном по петроградскому образцу Доме искусств на подмостки выходили писатели, которым через несколько лет суждено было расстаться навсегда. К берлинскому периоду жизни Набокова (с 1922 по 1937 год), вступившего в литературу под псевдонимом Сирин, относится почти все написанное им

Подспудно шел активный процесс взаимного обогащения культур, быстрого знакомства с современными эстетическими и интеллектуальными тенденциями, многие из которых привезли в Берлин эмигранты: русский авангард в искусстве, формализм в литературоведении, из которого возникнет впоследствии европейский структурализм. Выставки русских художников сменяли друг друга: Гончарова, Коровин, Бенуа, Сомов, Кандинский, Явленский, Шагал.

Несколько лет существования русского Берлина стали своего рода передышкой, временем самоопределения для оказавшейся в нем русской творческой элиты. Те, кто выбрал эмиграцию, вскоре разъехались из Германии: большинство —в Париж, некоторые — в Прагу, иные — в прибалтийские страны. Эксперимент закончился, «Шарлоттенград», где все говорили

Как известно, Россия состоит из столицы и провинции. Именно так оказался устроен и мир русского рассеяния. Космополитической столицей после Первой мировой войны был Париж. Париж, город, в который полтора века стремились все мыслящие русские люди, стал и столицей русского рассеяния. Благодаря политике Третьей республики, благосклонной к русским беженцам, русские эмигранты буквально хлынули на берега Сены.

После краткого пребывания в Константинополе и Софии в марте 1920 года в Париж прибыл и Бунин, который быстро стал играть роль литературного мэтра. «Париж нравится», — записала в дневнике жена писателя Вера Муромцева-Бунина. И грустно добавила:

«Нет почти никаких надежд на то, чтобы устроиться в Париже. <…> За эту неделю я почти не видела Парижа, но зато видела много русских. Только прислуга напоминает, что мы не в России».

Почти непроницаемое существование двух миров, французского и русского, продолжалось вплоть до Второй мировой войны: измученный «Великой» — Первой мировой — войной, Париж веселился в упоении от победы, от Версальского мирного договора, наложившего непомерную контрибуцию на Германию, и равнодушно отнесся к русским. Многие вчерашние «врангелевцы» и «деникинцы», кадровые офицеры были согласны на любое место: чернорабочих на заводах «Пежо» и «Рено», грузчиков, таксистов. Русская интеллигенция, аристократия, буржуазия, военное и чиновническое сословие во Франции стремительно обеднели и пролетаризировались, пополняя ряды лакеев, официантов, мойщиков посуды.

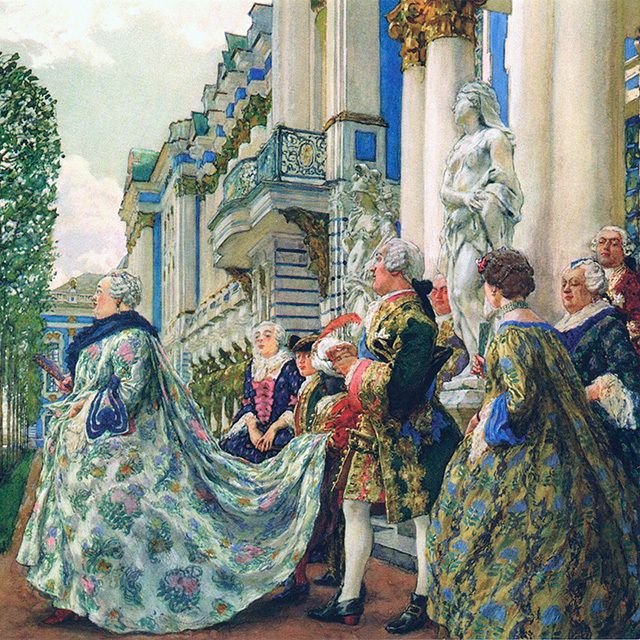

Париж стал главным литературным центром русского зарубежья. Русский «городок», как его называла Тэффи, собрал все лучшие, жизнеспособные творческие силы эмиграции. Париж уже в конце XIX века был Меккой для художников и музыкантов. В предреволюционное десятилетие Русские сезоны Сергея Дягилева завоевали Париж и весь культурный мир. Музыкально-театральная жизнь русского Парижа только в перечислении имен и событий заняла бы многие страницы.

Но культурное наследие русского зарубежья прежде всего логоцентрично, что проявилось в издательской деятельности, в разноплановости периодики, в многообразии литературы художественной, поэзии и прозы, и документальной — мемуары, дневники, письма. К этому следует прибавить философские трактаты, критику и публицистику. И если метафорически русская эмиграция может быть определена как текст, то его главные страницы были написаны в Париже.

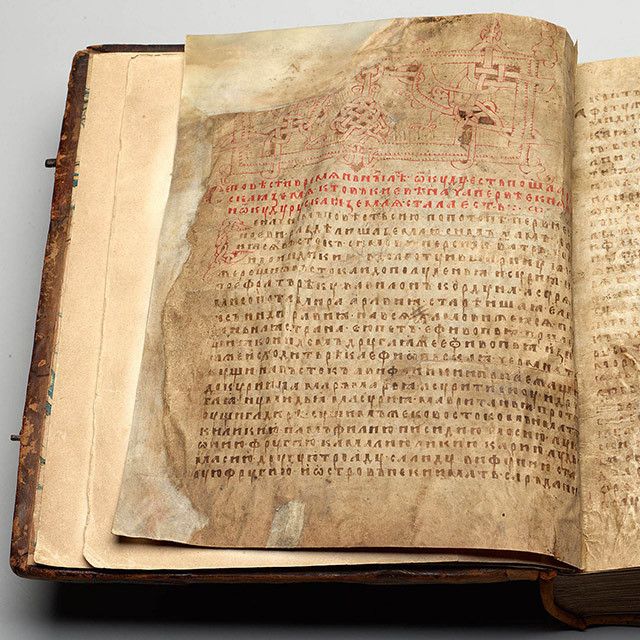

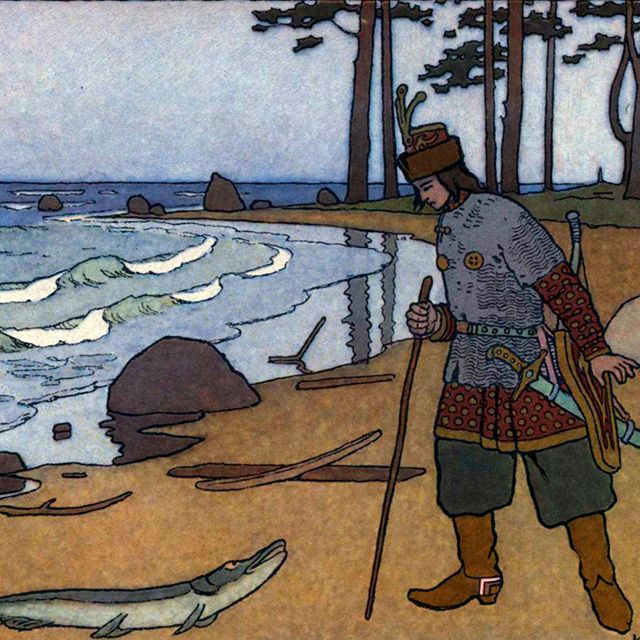

«Мы не в изгнании, мы в послании», — заметила однажды Нина Берберова. Завершив традиции классической русской прозы в творчестве Бунина и поэтического Серебряного века в творчестве Георгия Иванова и Марины Цветаевой, создав миф о православной Руси в эпопеях Ивана Шмелева, придав русской книжности и фольклорной архаике черты модерна в сочинениях Алексея Ремизова, русское зарубежье восполнило русскую литературу XX века, воссоздав ее целостность.

Эмигранты держались сознанием, что они выбрали свободу, что в оставленной России творческая личность унижена и придавлена политическим режимом и социальным заказом. Георгию Адамовичу казалось, что советская литература упростилась до лубка, а Ходасевичу предписанное соцреализмом «счастье» виделось

Культура русской эмиграции во многом оказалась компенсаторной по отношению к советской — не только в слове, но и в балете или в изобразительном искусстве. Это происходило во всем: религиозная философия против научного коммунизма, литературный модерн и поэтизация русской старины против авангарда 20-х и соцреализма 30-х, одиночество и свобода против диктатуры и цензуры. У большинства мэтров литературы русского зарубежья советская действительность и советская культура вызывали отвращение и отторжение. Зинаида Гиппиус предлагала:

«Неужели никому не приходило в голову, оставив в стороне всякую „политику“, все ужасы, разрушенье, удушенье, кровь (это тоже зовется „политикой“), взглянуть на происходящее в России и на советских повелителей только с эстетической точки зрения? <…> Попробуйте. Если насчет всех прочих сторон („политика“) еще могут найтись спорщики, то уж тут бесспорно: никогда еще мир не видал такого полного, такого плоского, такого смрадного — уродства».

Советские люди пугали эмигрантов даже на фотографиях: без носков ходят (летом). Казалось, однако, что уродство пройдет, что Россия вернется к своим традициям и тогда окажется, что эмиграция стала соединительным мостом между прошлым и будущим. В Париже в 1924 году Бунин произнес речь «Миссия русской эмиграции». Писатель говорил о погибели России, имея в виду тысячелетнюю Россию с ее православной верой, сложившимся общественным укладом с царем во главе государства, с историческими завоеваниями, победами и великими культурными достижениями. Миссия русской эмиграции виделась в сохранении этой преемственности. Но как это сделать — ни политики, ни писатели, ни философы, ни тем более юные балерины ответа бы дать не смогли.

Никакой мотивации жить в чужой стране у большинства не было. Вернуться для барской жизни и всенародной славы? Это удалось Алексею Толстому, а Сергей Прокофьев умер в коммунальной квартире. Старенький и больной Куприн уехал, чтобы умереть на родине; Горького почти выкрали — это была знаковая фигура, и писатель был обязан продолжать служить революции. Бунин же и после войны, в эйфории от победы, вернуться не решился. Его России уже не существовало — а новой он не знал.

Никаких стратегий у эмиграции не было — было выживание. «Так всех нас разметало по белому свету, / Что не хватит бумаги заполнить анкету», — определила русскую скитальческую судьбу XX века Ларисса Андерсен. Когда поэтесса скончалась на 102-м году жизни, метафора возникла сама — последний лепесток восточной, харбинской ветви эмиграции отлетел. «Писать стихи на русском, живя среди иностранцев (а я всю жизнь пишу только на родном языке), — это то же самое, что танцевать при пустом зале», — признавалась поэтесса.