Сталинская Москва как мечта о социализме

Немецкий политик, историк и писатель Вольфганг Леонгард оказался в Москве в 1935 году, ему было четырнадцать. Они с матерью, немецкой коммунисткой Сюзанной Леонгард, эмигрировали в СССР, спасаясь от нацистов. В книге воспоминаний «Революция отвергает своих детей» Леонгард пишет:

«В то время ориентироваться в Москве было нелегко. Никакого плана города не было. У моей матери сохранился еще план 1924 года, но он нам мало помогал. <…> Поэтому мы очень обрадовались, когда во всех книжных магазинах появились новые планы. Разочарование последовало незамедлительно: план города, который мы могли купить в июле 1935 года, был таким, каким он должен быть… в 1945 году. <…> Моя мать удивленно спрашивала:

— Зачем мне план города 1945 года, если я хочу пройтись по Москве 1935 года?

— Но совершенно ясно зачем, — отвечали ей. — В начале июля опубликовали 10-летний план генерального строительства Москвы. Для того, чтобы сделать его популярным, теперь выпустили планы на 1945 год».

Теперь, когда Вольфганг с матерью шли гулять, при них всегда было два плана. Первый — Москвы десятилетней давности, второй — Москвы через десять лет. Это важная история о том времени и о том месте, о которых пойдет речь, — о Москве 1930-х. О городе, которым она была, которым она должна была стать, о ее предполагаемом месте в мире и в СССР.

Тридцатые годы для Москвы — время, когда она становится тем городом, который мы знаем, и приобретает большую часть тех архитектурных и пространственных черт, из которых складывается ее нынешний образ. 1930-е и отчасти конец 1920-х — время взрывной урбанизации, связанной с переходом от традиционного типа общества к индустриальному.

К началу 1930-х в Москве и так не слишком много осталось от гражданской размеренной буржуазной жизни, от той повседневности, о которой мы читаем, скажем, у Гиляровского. В урезанном и измененном виде черты этой повседневности отчасти восстановились при НЭПе, однако в 1930-х прежняя жизнь завершилась окончательно: в 1923 году в городе жили полтора миллиона человек, в 1933-м — 3,7 миллиона человек, а в 1939-м — уже больше четырех миллионов. Разумеется, такой прирост мог быть обеспечен только миграцией. В период первой пятилетки (1928–1932) почти 70 % всех промышленных рабочих в Москве были выходцами из деревни.

В 1928 году началась коллективизация, пик ее пришелся на 1929–1930 годы. Она сопровождалась «ликвидацией кулачества как класса», призванной сломить массовое сопротивление крестьянства. Люди бежали из деревни — сначала собственно от коллективизации и раскулачивания, а потом и от голода, который начался в декабре 1931 года. По периметру Москвы, Ленинграда и особенно Киева стояли войсковые кордоны. Но беженцев было слишком много — и части из них удалось попасть в город. Удалось это и некоторым из тех депортированных, кто отважился бежать из ссылки.

Постепенно становясь рабочими, вчерашние крестьяне одновременно и усваивали, и меняли городскую культуру, а жители Москвы, напротив, приспосабливались к обычаям и ценностям новых переселенцев. Возникшая гибридная культура (не городская, но и не деревенская повседневность) довольно быстро стала преобладающей. Носителям этой культуры трудно было смириться с разнообразием городской жизни, но и высокая связность, характерная для культуры крестьянской, в ней отсутствовала. Одни социальные структуры уже распались, а новые не успели возникнуть.

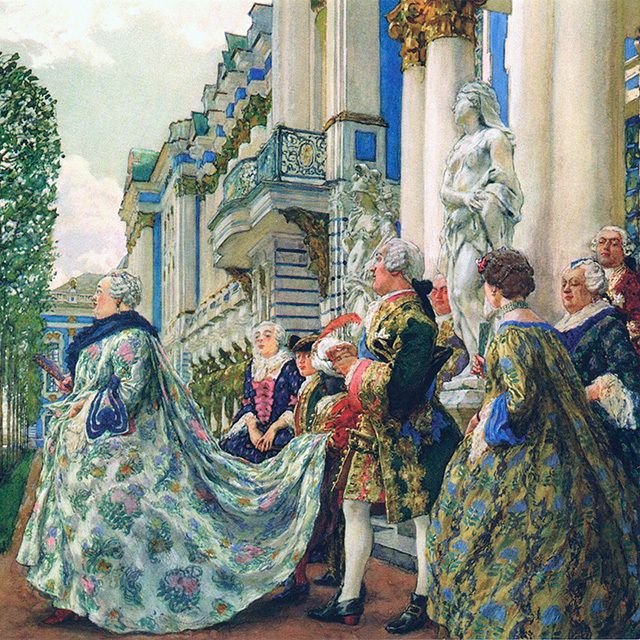

В градостроительном смысле судьба Москвы была в значительной степени предопределена переносом столицы в Санкт-Петербург в начале XVIII века. В течение XVIII–XIX веков европейские (и колониальные) города строятся и реконструируются в соответствии с некоторой идеологией, которая появилась еще раньше, во Франции середины XVII века, в Версале, который был первым заметным (а впоследствии модельным) проектом, где на первый план выходит проспект, ось, пересекающая город из конца в конец. В городах, наиболее последовательно спроектированных в соответствии с новой градостроительной рамкой — например, в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, — в сущности, уже нет центра: основным структурным элементом здесь являются диагональные магистрали в Вашингтоне и авеню — Невский проспект — в Петербурге. Спрямление и расширение улиц, разрушение концентрической структуры, создание дополнительных площадей — все это определяет три крупнейших проекта городской реконструкции XIX века: Вены, Лондона и Парижа. Так вот, в градостроительном отношении старая новая столица отстала от Петербурга — и тем более от столиц европейских — на те самые 200 лет, в течение которых она развивалась органически.

К началу 1930-х Москва была городом без набережных и широких улиц (асфальта тоже почти нигде не было), без современных водопровода и канализации, но втягивающим в себя при этом колоссальный поток согнанных с земли крестьян. Размер жилой площади на одного человека в 1930-е годы не просто не рос, а уменьшался: с пяти с половиной квадратных метров в 1928 году до четырех с небольшим в 1940 году. Отсюда — коммунальные квартиры и общежития, в которых жила огромная часть москвичей. Кроме того, в 1928 году были введены карточки на хлеб, а на осень 1931-го приходится окончательный запрет частной торговли, но даже к пустым магазинам выстраивались огромные очереди в ожидании — вдруг «подвезут» хоть

«Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа — было ли это? <…> Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки… мрачные улицы… <…> На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. <…> Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин».

На то же десятилетие пришлась последняя, но очень значительная волна культурной дипломатии. СССР с первых дней своего существования находился в сложной ситуации, когда он был вынужден взаимодействовать с другими государствами в рамках имевшейся системы межгосударственных отношений, одновременно призывая к полному слому этой системы, то есть к мировой революции. Начиная с 1925 года, когда была принята доктрина о «возможности построения социализма в отдельно взятой стране», призывы эти стали в значительной степени ритуальными. Но, скажем, США и многие восточноевропейские страны установили с СССР дипломатические отношения только в 1930-е.

Коминтерн (или Третий интернационал, международный союз коммунистических партий, возникший в 1919 году) был важным инструментом влияния, однако именно по этой причине к коммунистам во многих странах относились настороженно, считая их (не без основания) агентами влияния Москвы. К тому же Коминтерн был мало пригоден для установления и развития экономических связей. Вот почему СССР с самого начала использовал в качестве дипломатического инструмента культуру. В частности, Советское государство пыталось устанавливать тесные связи с теми независимыми интеллектуалами, которые сочувствовали левым, и приглашало их в СССР: первым гостем этого рода был, по всей видимости, Герберт Уэллс, посетивший Ленина в 1920 году.

В начале 1930-х в СССР приезжало немало иностранцев, либо симпатизировавших коммунистам, либо просто интересовавшихся советским экспериментом. Для того чтобы эти визиты не оставались просто разовыми туристическими поездками — и, разумеется, для того, чтобы гости видели в СССР то, что им было положено видеть, — еще в 1925 году было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, ВОКС.

И, конечно, иностранцы в первую очередь приезжали в Москву. Чем же была тогда советская столица? Тот город, о котором шла речь выше, не мог быть тем, чем Сталин собирался его сделать, — «столицей мирового пролетариата», то есть альтернативным глобальным центром, политическим и культурным. Памела Трэверс, автор знаменитой книжки про Мэри Поппинс, а тогда молодая журналистка, посетила Москву в 1932 году по туристической путевке в компании британских профсоюзных деятелей и нескольких интеллектуалов. Увидела она вот что:

«Вдоль всех улиц тянутся очереди за продуктами. Люди стоят молча и серо. Их выносливость поразительна. На лицах застыло постоянное отсутствующее выражение, словно они находятся под наркозом. Это голод?»

Трудно не заметить, как похоже это описание на процитированный выше отрывок из дневника Шаламова. А посетивший Москву годом раньше Бернард Шоу остался всем доволен: по возвращении он писал, что за 10 дней «ни разу не столкнулся с чудовищной бедностью, царящей в нищих кварталах капиталистических городов», однако встречать каждого иностранца с оркестром, флагами и почетным караулом, как Шоу, было невозможно.

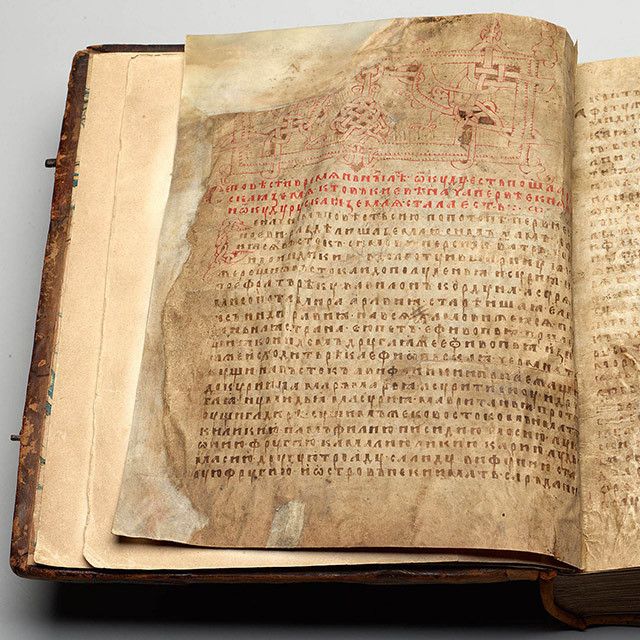

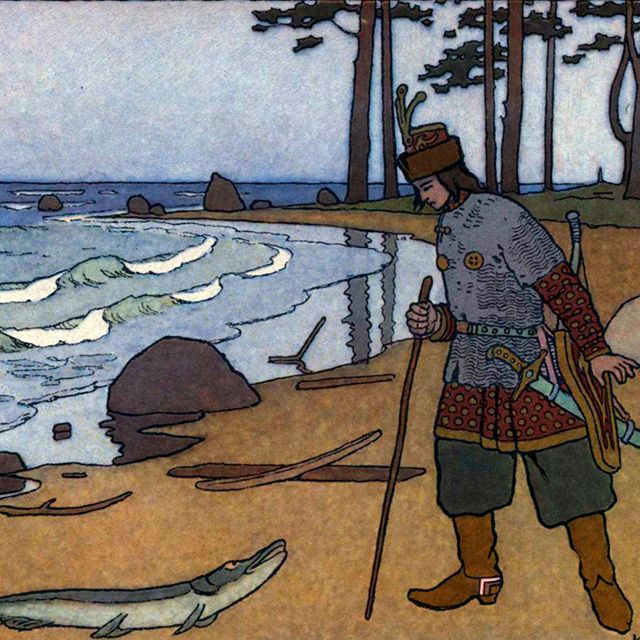

Дело здесь, конечно, не только в практических соображениях из области культурной дипломатии. В XIX веке публичная дискуссия о национальной идентичности в значительной степени была посвящена поискам ответа на европейские представления об отсталости России, и уже в начале XX века антизападнические настроения были довольно сильны. В контексте старых споров славянофилов и западников сталинизм предлагал неожиданную альтернативу: Советская Россия не является Западом, потому что она есть будущее Запада и, таким образом, указывает путь всем народам земли. Эта идея оказалась очень удачной и с щелчком встала на будто заранее подготовленное ей место среди мессианских представлений о роли России, которые восходят к 1520-м годам: тогда старец Филофей в письме великому князю Василию III сформулировал свое известное положение о Первом и Втором Риме, которые пали, Третьем, который стоит, и Четвертом, которому не бывать. Смысл идеи состоял в том, что Третий Рим через Византию наследует исходной мировой империи, Риму, и получает тем самым приоритет — причем не только светский, но и церковный — среди остальных народов.

Однако если Третий Рим искал истоки своей легитимности в прошлом, то Четвертый (так называет Москву 1930-х годов историк культуры Катерина Кларк), наоборот, в будущем. В программе Коминтерна 1928 года говорится:

«СССР неизбежно становится базой мирового движения всех угнетенных классов, очагом международной революции, величайшим фактором мировой истории. <…> …Играет… роль живого примера того, что рабочий класс способен не только разрушать капитализм, но и строить социализм; роль прообраза братских взаимоотношений между национальностями всех стран в Союзе Советских социалистических республик мира».

Советскому социализму необходима была не просто витрина, а в

Такая же «действующая модель будущего в натуральную величину» нужна была и советским людям: первая пятилетка была выполнена, по разным оценкам, на 50 или 60 %; классовая борьба, как Сталин заявил еще в 1928 году, по мере продвижения к социализму должна была обостряться — что означало рост государственного насилия; от голода в 1932–1933 годы погибло около семи миллионов человек. Никаких улучшений жизни в масштабе страны правительство предъявить не могло — но могло в масштабе одного города, то есть Москвы. Запрос на новую Москву как не только союзный, но и мировой центр был в начале 1930-х вполне ясен заинтересованным лицам. В 1930 году был опубликован опрос экспертов довольно высокого ранга — включая, например, председателя Госплана. Все опрошенные согласились, что «при составлении задания по разработке плана будущей Москвы должно, конечно, исходить из того, что Москва является и останется центром СССР и РСФСР, сохраняющим свою роль политического центра международного рабочего движения».

Впрочем, по многим другим вопросам (скажем, по транспортной проблеме и по предпочтительности многоэтажного или малоэтажного строительства) были разные мнения, как и по вопросу о том, что делать с радиально-кольцевой структурой. Большинство высказалось за то, что нужно задать новое направление развития, не разрушая старый центр. Архитектор Ле Корбюзье, впрочем, которому была направлена та же анкета и который к тому времени уже строил в Москве здание Центросоюза на Мясницкой, предложил центр снести и построить заново, на рациональных основаниях. В июне 1931 года член Политбюро ЦК Лазарь Каганович на Пленуме ЦК ВКП(б) выступил с докладом о направлениях развития городов при социализме, и именно этот момент, видимо, нужно считать началом реконструкции Москвы и превращения ее в столицу мирового пролетариата. В 1931-м прошел первый из четырех туров конкурса на строительство Дворца Советов, в декабре окончательно снесли храм Христа Спасителя, место которого Дворец Советов должен был занять, и начали прокладку первой линии метро.

В 1932 году в должность главного архитектора Москвы вступил Владимир Семенов, фигура очень любопытная. Он был горячим поклонником Эбенизера Говарда, который придумал концепцию города-сада, работал с ближайшим коллегой Говарда Реймондом Анвином, принял участие в первой в мире конференции по градостроительству, а вернувшись в Россию, опубликовал в 1912 году «Благоустройство городов», первую русскую книгу по урбанистике. В 1927 году он организовал Бюро по планировке городов, на базе которого в 1929-м был основан знаменитый Гипрогор — институт, занимавшийся созданием генпланов городов и рабочих поселков по всему СССР.

Именно Семенов вместе с Сергеем Чернышёвым (впоследствии спроектировавшим главное здание МГУ) и оказался в итоге автором Генерального плана реконструкции Москвы, принятого только в 1935 году. Генплан легко найти в сети, пересказывать его нет смысла, но необходимо обратить внимание на несколько главных вещей. Москва, реконструируемая по Генплану 1935 года, по сути дела встает в один ряд с Веной, Лондоном и Парижем. Париж тут важен: именно реконструкция французской столицы, проводившаяся во второй половине XIX века бароном Османом, очевидно была главным историческим ориентиром Семенова и Чернышёва. Лазарь Каганович, назначенный Сталиным ответственным за новую Москву, еще летом 1932 года на совещании с архитекторами в Моссовете говорил:

«Осман… сделал большое архитектурное дело… <…> Он работал очень скромно: он завершал кольца и выравнивал линии. Вот все, чем он ограничился, и этим хвастает французская буржуазия в течение десятков лет…»

Радиально-кольцевую структуру оставили на месте (а вместе с ней в основном и старый центр), однако Семенов и Чернышёв осознавали такое устройство города как проблему. Решению ее должно было помочь, во-первых, создание, наряду с Кремлем, нового, еще одного центра (Дворца Советов), а во-вторых, сквозные диагональные магистрали. Их было предусмотрено несколько, среди прочих — по направлениям нынешних Ленинградского, Щелковского и Можайского шоссе. Главной осью Москвы, то есть

Однако в Генплане заметно и влияние города-сада, придуманного урбанистом и социальным философом-практиком Эбенизером Говардом. Рабочие поселки по Говарду в СССР охотно строили в 1920-х, однако усадебная застройка — то есть дома с участками — противоречила модернизационным идеям советской власти. Идеи эти заключались в том, что предпочтительной формой жизни является «производственно-трудовой» коллектив, строящийся вокруг фабрики. К началу 1930-х говардовские идеи были окончательно преданы анафеме и от них осталось, казалось бы, только стихотворение Маяковского 1929 года: «Сливеют губы с холода, / но губы шепчут в лад: / „Через четыре /года / здесь будет город-сад!“».

Но Семенов, не упоминая самого термина, привнес в Генплан как минимум две говардовские идеи. Во-первых, видимо, именно этим объясняется то непропорционально большое внимание, которое Генплан уделяет озеленению и паркам. Во-вторых (и это гораздо важнее), возможность роста города не просто не предусмотрена, а прямо наоборот: московский Генплан — единственный из разрабатываемых в то время, в котором указан верхний порог численности населения. Дело в том, что, по Говарду, города не должны быть большими. Роль «естественных» границ выполняет у него так называемый зеленый пояс, до сих пор окружающий многие английские города, — неприкосновенная зона лесов и сельскохозяйственных угодий шириной в десятки километров, строительство на которой запрещено. Точно такая — она называется Лесопарковый защитный пояс — была заложена Генпланом 1935-го и формально существует до сих пор.

Масштабы разрушений старого города и строительства нового были впечатляющими, но касались по большей части исключительно центра в пределах Садового кольца. Впрочем, для целей культурной политики этого было достаточно. Андре Жид, посетивший СССР в 1936 году, был скорее впечатлен увиденным, хотя многое внушало ему скепсис:

«Здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет. Свидетельства этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь, что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают — и все это как бы случайно, без общего замысла. Но все равно Москва остается самым привлекательным городом — она живет могучей жизнью».

Лион Фейхтвангер, оказавшийся в СССР годом позже, в 1937-м, и написавший по следам своего путешествия апологетическую книгу «Москва 1937», хотя и отмечает, «в каких убогих и тесных жилищах, как скученно живут москвичи», однако оправдывает это:

«…Жилищное строительство ведется по принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид общественных зданий и учреждений их до известной степени за это компенсирует. <…> Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью как ни один город в мире».

Андре Жид счел московское строительство хаотичным, а Фейхтвангер, напротив, писал, что «разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы».

Нас, однако, больше интересует другая его фраза из той же книги: «Пожалуй, нигде так полно и глубоко не раскрывается существо Советского Союза, как на модели будущей Москвы, установленной на строительной выставке». Модель, судя по всему,

«Стоишь на маленькой эстраде перед гигантской моделью, представляющей Москву 1945 года… Модель электрифицирована, и все время меняющиеся голубые, зеленые, красные электрические линии указывают расположение улиц, метрополитена, автомобильных дорог, показывают, с какой планомерностью будут организованы жилищное хозяйство и движение большого города. Огромные диагонали, разделяющие город, кольцевые магистрали, расчленяющие его, бульвары, радиальные магистрали, главные и вспомогательные пути… <…> Бесчисленные маленькие вспыхивающие точки и линии показывают: здесь будут школы, здесь больницы, здесь фабрики, здесь магазины, здесь театры».

Но и этого оказывается недостаточно: буквально через полторы страницы читателя ожидает параграф «Еще раз о модели».

Мы уже говорили выше о «модели» — о том, что сталинская Москва и сама по себе была «действующей моделью социалистического города в натуральную величину». Она должна была стимулировать работу воображения — именно поэтому в 1935 году в продаже были только перспективные планы 1945 года.

Новая Москва быстро превратилась в главный город СССР. На I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 1937 году датчанин Гаральд Хальс начал свое выступление со слов «Я слышал, что у вас есть здесь поговорка о Москве: в Советском Союзе три класса населения: 1) живущие в Москве; 2) на пути в Москву и 3) надеющиеся попасть в Москву». Задуманная как прообраз социалистического будущего для иностранных гостей, Москва стала им скорее для советских граждан: после расцвета культурной дипломатии времен народных фронтов террор, страх и шпиономания превратили ее в город, который почти никому из иностранцев не приходило в голову посетить по своей воле. В город, где Сюзанну Леонгард арестуют и отправят в лагерь в 1936-м, в город, где ее сын проведет следующие три года в детдоме, станет свидетелем Большого террора, потом заключения пакта Молотова — Риббентропа, потом начала войны, а потом, в 1944-м, будет отправлен работать в советскую оккупационную зону в Германии.

Потом Москва станет совсем другим городом — один раз, другой, третий, четвертый. Так всегда бывает с живыми городами. Но Москвой 1945 года с карты, которую Вольфганг с матерью купили летом 1935-го, она не станет никогда. Сталинская Москва, как и социалистическое будущее, которое она должна была представлять, никогда не воплотится, оставшись только в старых картах, проектах, моделях.