Поиск русской идеи и понятие народности

В 1841 году в первой статье цикла о народной поэзии Белинский без колебаний определил самое актуальное и влиятельное историко-культурное понятие своего времени. Речь шла о категории «народность».

«„Народность“ — есть альфа и омега эстетики нашего времени… <…> Волшебное слово, таинственный символ, священный гиероглиф

какой-то глубоко знаменательной, неизмеримо обширной идеи, — „народность“ заменила собою и творчество, и вдохновение, и художественность, и классицизм, и романтизм, заключила в одной себе и эстетику и критику. Короче: „народность“ сделалась высшим критериумом, пробным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтической славы».

Констатировав важность самого понятия, Белинский при этом зафиксировал интересное несовпадение: слово «народность» использовалось повсеместно, однако смысл его оставался по большому счету темным, «таинственным». Оно отсылало к иным, более значимым ценностям.

Наблюдение Белинского исключительно важно. Во-первых, он отметил, сколь сильно повлияла на русскую культуру идея народности, а также ее спутник-антагонист — «европеизм». Русский образованный человек XIX века мыслил свое существование в рамках оппозиции «Россия — Запад», сформировавшейся после реформ Петра I. Противопоставление порождало целую серию судьбоносных вопросов: к какому миру мы на самом деле принадлежим? хорошо ли это или плохо? что нам следует делать в будущем, чтобы приблизиться к воображаемой идеальной действительности? Во-вторых, Белинский уловил характерную черту популярного понятия: сам по себе термин «народность» не отсылал к

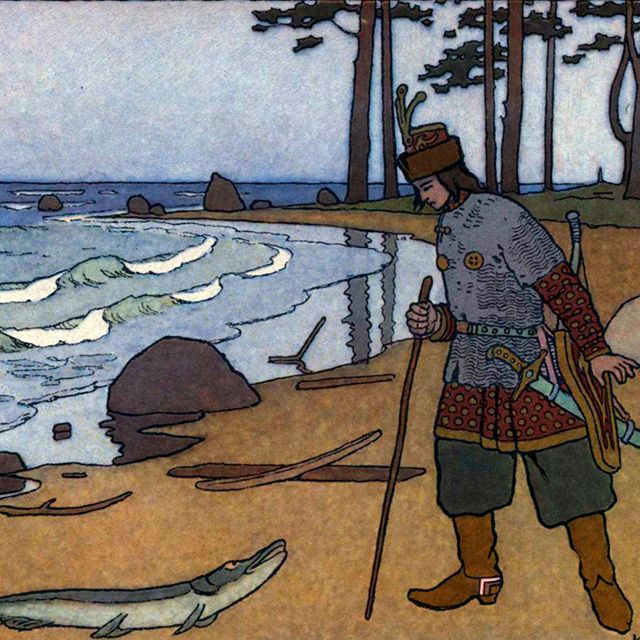

XIX век проходит под знаком интенсивных дискуссий о русской национальной идентичности. Политическая философия этого периода занята поисками культурных истоков: в Древней Руси, Западной Европе, в славянском мире, в идее самодержавия или социализма. История русской музыки и живописи также пронизана спорами о «русской душе». Одновременно русская наука приступает к исследованию «народности» и ее истоков: с середины XIX столетия начинается систематический сбор и интерпретация фольклорных материалов; одновременно Русское географическое общество инициирует кампанию по этнографическому изучению Российской империи.

Наконец, дискуссии о «народности» разворачиваются и в пространстве русской литературы. Русские писатели исследуют последствия Великих реформ Александра II, обсуждают преемственность и разрывы между старой и новой Россией. Влияние литераторов резко увеличивается: во второй половине XIX века возникает массовая читающая публика, тиражи книг, журналов и газет стремительно растут. В итоге самой оригинальной, «народной» и при этом экспортируемой становится сама русская словесность, оказавшая значительное влияние на западные литературы.

Уже к началу 1840-х годов термин «народность» стал настолько употребительным, что Белинский замечал: «…слово „народность“ до того расширилось в своем значении, что наконец чуть ли не потеряло всякого значения, и, думая быть всем, чуть не сделалось ровно ничем». Чтобы попытаться вернуть понятию его историческое значение, нужно начать с истории самого слова.

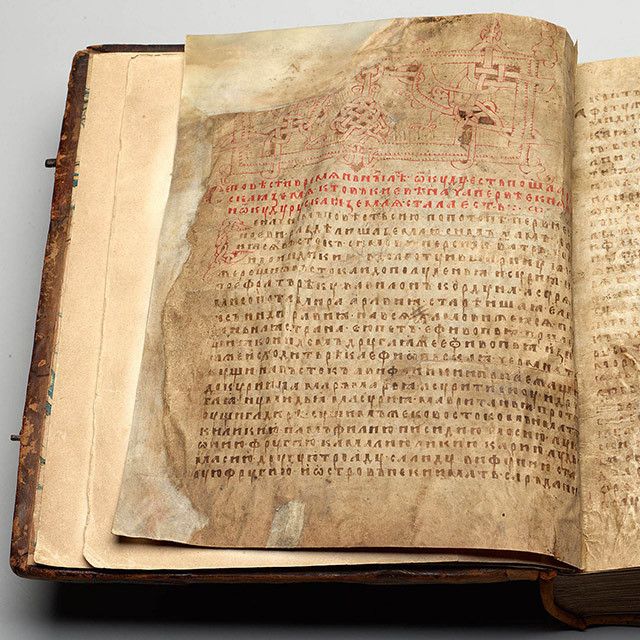

У понятия «народность» в русском языке есть «изобретатель» — это князь Петр Андреевич Вяземский. В 1819 году он служил в Варшаве в канцелярии императорского представителя в Польше графа Новосильцева, которому Александр I, в частности, поручил разработать «Государственную уставную грамоту Российской империи», своеобразный аналог конституции. Проблема, однако, состояла в том, что русский политический язык был плохо разработан, в нем не находилось соответствий целому ряду ключевых терминов европейской политической теории — например, французскому понятию nationalité, благодаря которому европейские монархии того времени могли истолковать собственную власть через особую связь с нацией, народом. Перевести французское слово с помощью категории «национальность» едва ли было возможно: в этом случае перевод оказался бы буквальным и калька — слишком очевидной. Тем более что в польском языке уже существовал «оригинальный» термин narodowość. И тогда Вяземский предложил ввести понятие «народность». Он писал своему другу литератору Александру Тургеневу 22 ноября 1819 года:

«Зачем не перевести nationalité — народность? <…> Слово, если нужно оно, укоренится. <…> Окончание ость — славный сводник; например: libéralité непременно должно быть: свободность, а liberal — свободностный».

«Свободность» в русском политическом языке не прижилась, а «народности», наоборот, предстояла относительно долгая жизнь. Новый термин позволил увязать значение двух французских слов — populaire и national: «народное» как относящееся к жизни народа, например, крестьян или жителей допетровской Руси, и «народное» как «национальное», характерное для всех социальных слоев в целом (схожая оппозиция возникла и в немецком языке, в котором соседствовали понятия Volk и Nation). Эти две формы и предопределили дальнейшую историю понятия: термин «народность» практически вышел из политического обихода в 1880-е годы и был заменен на «национальность», поскольку тот лучше отражал связь явления с национализмом, одним из основных пунктов внутренней политики Российской империи того времени.

Обратимся теперь к истории идеи «народности». Есть все основания считать, что ее «придумали» немцы. «Националистическая» концепция появилась в результате интеллектуального переворота рубежа XVIII и XIX столетий. Европейскую политику стали понимать как соперничество наций, каждая из которых имела собственный, уникальный путь развития. Теория национальной идентичности впервые была ясно сформулирована в 1780-е годы, прежде всего в многотомном труде Иоганна Готфрида Гердера «Идеи к философии истории человечества». Гердер обосновал точку зрения, согласно которой не существует по определению «варварских» и «образованных» народов; каждая нация имеет свой «особый» путь, предопределенный божественным сценарием. Более того, нации развиваются с разной скоростью: если в настоящем некий народ располагается на относительно низкой ступени развития, то такое положение не является приговором и свидетельствует, скорее, о небольшом возрасте этого народа. В будущем «молодую» нацию ожидает расцвет и «зрелость», в то время как народы, находящиеся ныне на высшей стадии, затем будут лишь «стареть» (и, как любили писать славянофилы, «гнить»).

Существенно, что для иллюстрации собственной теории Гердер активно использовал эффектную риторическую стратегию: рассуждая о судьбе народов, он постоянно прибегал к так называемым органицистским метафорам. Эти метафоры заложили основу нового политического языка. Гердер писал о народе так, как будто речь шла о биологическом организме, например человеке или растении. У нации как совокупности тысяч или миллионов человек по определению не может быть никакого характера. Однако если мы опишем народ как единое политическое тело, то характер у нации появится, как он есть у каждого индивида.

В трактовке Гердера народы представали живыми организмами с особым характером, уникальной традицией и, главное, исторической миссией, которую требуется описать и сделать основой государственной политики. Зачастую национальная идея превращалась в нечто иррациональное, стихийное, в явление, не поддающееся разумному объяснению. «Национальную жизнь» можно лишь почувствовать, «угадать», воспринять интуитивно. Собиратель русских песен Петр Киреевский замечал по этому поводу:

«Что же такое национальная жизнь? Она, как и все живое, неуловима ни в какие формулы. <…> Полнота национальной жизни может быть только там, где уважено предание и где простор преданию, следовательно, и простор жизни. У нас она парализована нашим пристрастием к иностранному».

Неслучайно в записях Киреевского есть противопоставление «наше» — «иностранное», «Россия» — «Европа». Идея «особого пути» ставила принципиальную проблему. С одной стороны, если наша историческая миссия совершенно «особая», то миссии остальных народов все же чуть менее уникальны, чем наша. Отсюда важность культурного и политического изоляционизма, нежелание заимствовать

«Чем полнее существо человека, тем и лице его выразительнее, не похожее на других. То, что называется общечеловеческой физиономиею, значит не что иное, как на одно лице со всеми, т. е. физиономия пошлая».

С другой стороны, определить, является ли «особым» наш путь, мы можем, лишь сопоставляя Россию с другими странами. Категория «Другого», «врага», «противника» становилась необходимой частью рассуждения о собственной уникальности: как ни выгоняй Запад в дверь, можно быть уверенным, что он немедленно вернется через окно. Более того, рассуждавшие о русской исключительности дворянские или разночинские интеллектуалы сами были плоть от плоти европейской культуры, прекрасно владели иностранными языками и по внешнему виду были подчас неотличимы от европейцев. По сути, нет ничего более интернационального, чем теория национальной исключительности.

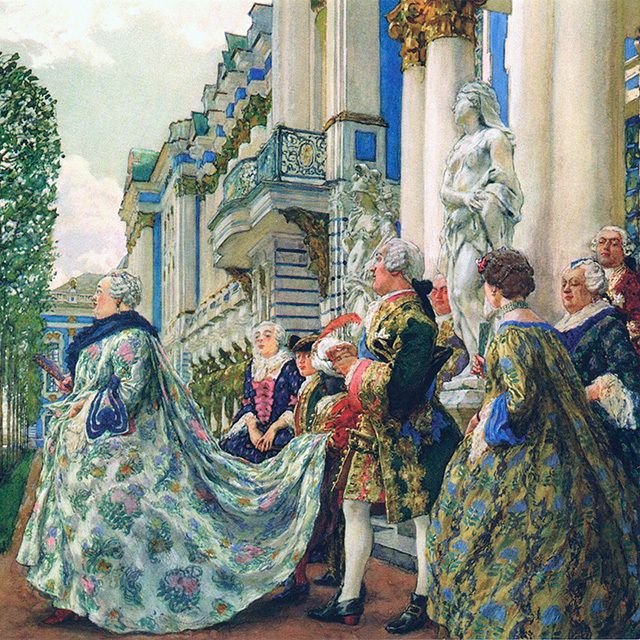

Языковая терминология Гердера утвердилась благодаря Наполеоновским войнам начала XIX столетия. Невиданное по масштабам унижение европейских монархий ускорило кристаллизацию националистической теории. В 1806 году по вине Бонапарта распалась почти тысячелетняя Священная Римская империя германской нации, а в 1812 году иностранная армия впервые за двести лет заняла Москву.

Столь масштабные потрясения необходимо было объяснить — немецкие, а затем и русские идеологи того времени должны были, по сути, решить одну, но крайне значимую проблему: осмыслить, «изобрести» нацию, которая не зависела бы от превратностей текущей политики. Именно в этом контексте оказалась актуальной предложенная Гердером и развитая философами Фихте и Шлегелем концепция: основа исключительности и самобытности немцев — это особенная культура и особенное образование, которые нельзя завоевать мечом. И тогда плачевное состояние германских княжеств уже не было фатальным. В России немецкая политическая концепция быстро оказалась востребованной. Настоящими «варварами» оказались французы, а русские и немцы, напротив, продемонстрировали «стойкость духа» и приверженность собственной традиции.

Если князь Вяземский «открыл» понятие «народности», то его стремительное распространение — заслуга собрата Вяземского по литературному обществу «Арзамас» Сергея Уварова. Став министром народного просвещения в 1833 году, Уваров предложил императору Николаю I программу идеологического обоснования его власти, которая строилась на сочетании трех элементов: православия, самодержавия и народности. Николай одобрил уваровскую триаду, и она стала официальной идеологической эмблемой его царствования. Уваров

Более того, Уваров был убежден, что Россия и Европа двигаются в одном и том же направлении, которое задается «правильными» европейскими ценностями, в частности наукой и образованием. Однако движется Россия к «европейской цивилизации» особенным путем, далеким от траекторий ослабленной революциями «старой» Европы. Уникальность русского пути в значительной мере заключена в истории России: неслучайно Уваров фактически заимствовал концепцию «народности» у Николая Михайловича Карамзина, автора «Истории государства Российского». Согласно Карамзину, теоретические рассуждения о пользе или вреде жесткого монархического правления не являлись свидетельством в пользу «народности» самодержавной власти. Власть царя потому была «национальной», что стала итогом многовекового процесса исторического развития — от призвания варягов и крещения Руси и до войны 1812 года. Русская «народность», таким образом, укоренена в истории.

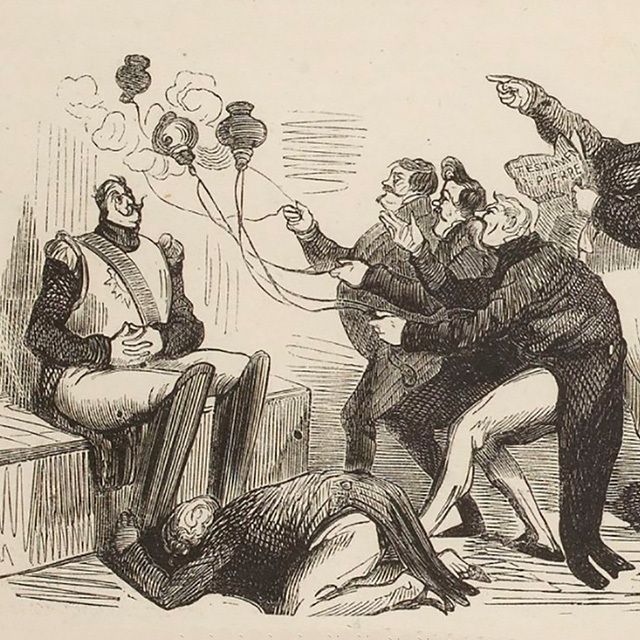

Если уваровская интерпретация могла быть действенной при проведении идеологической реформы, то в силу своей очевидной узости она неизбежно порождала несогласие. Появление официальной доктрины национализма побудило русское образованное общество высказать свои взгляды на вопрос о русской народности. Так, в 1830-е годы началась полемика между западниками и славянофилами, к которым затем присоединились сторонники панславизма и социалисты.

Проблема «народности» еще со времен Великой Французской революции поставила перед монархическими государствами проблему народного суверенитета. Так, если народность является важной составляющей официальной политической доктрины, то к мнению народа надо прислушиваться. В частности, допустить народное представительство, ввести парламент и позволить политически и экономически активным гражданам участвовать в принятии важных решений. Таким образом, культивирование идеи национальной уникальности таило и свои опасности: в XIX веке, особенно после революций 1848 года, стремительно растет запрос на политическое представительство. Разные государства решали эту проблему

В России XIX века проблема усугублялась еще и существованием крепостного права. Русские дворяне и русские крестьяне едва ли были частями одного культурно-политического сообщества. Они говорили на разных языках, следовали разным укладам жизни и имели совершенно разные представления о мире. Дворяне и крестьяне встречались лишь в церкви, да и то,

Вместе с тем Россия не была исключением в ряду стран, в которых вопрос о «народности» обсуждался особенно пристрастно. Комплекс «национальной отсталости» мы обнаруживаем, например, в XVIII веке в Испании в отношении Франции или в XIX столетии в Германии в отношении ее западных соседей. Неслучайно националистические теории распространяются именно в германоязычных странах. Более того, понятие Sonderweg — «особый путь» развития — возникает в качестве действующей политической метафоры именно в Германии второй половины XIX века. В контексте идеологической программы Отто фон Бисмарка Германия обладала не только уникальной культурой, но и особой формой государственного устройства, при котором монархия опиралась на сильный и развитый бюрократический аппарат и армию. Этими качествами структура власти в Германии отличалась от других западноевропейских стран с традициями парламентаризма и любовью к публичным общественным дискуссиям.

Государственное устройство Германии — «особость» ее исторического пути — было предметом гордости немцев вплоть до трагических событий Второй мировой войны. После поражения гитлеровского режима оказалось, что немецкий Sonderweg имеет не положительное, а сугубо отрицательное значение. Немецкое прошлое отныне свидетельствовало уже не о движении к историческому триумфу национальной модели, а о пути к самой настоящей цивилизационной катастрофе.

Не меньшее внимание идее «национального» уделялось и во Франции. Пожалуй, самый известный текст о нации, созданный в XIX столетии, принадлежит перу француза — известного филолога и религиозного философа Эрнеста Ренана. 11 марта 1882 года он прочитал в Сорбонне доклад под характерным названием «Что такое нация?». Речь Ренана была разделена на две части: в первой он последовательно разбирал и опровергал существующие концепции нации, во второй — формулировал свою собственную. Ренан доказывал, что в основе нации не могут лежать династия и древнее завоевание — пример Швейцарии и Соединенных Штатов Америки опровергает подобный взгляд на вещи. Не меньшим и очень опасным заблуждением Ренан считал этнографическую идентификацию нации и расы, поскольку современные ему нации сложились в ситуации очевидного расового смешения. Нацию нельзя считать плодом языковой общности — здесь вновь Ренан отсылал своих слушателей к опыту Швейцарской конфедерации.

Ошибкой будет и сводить национальное к религиозному: в современной Ренану Европе нет понятия «государственной религии», каждый исповедует те убеждения, которые хочет. Общность интересов (скажем, торговых) или география также не могут выступать ключевыми для понимания наций факторами.

Что же, по мнению Ренана, заставляет нацию считать себя единой? Любопытно, что, переходя к изложению своих взглядов на нацию, Ренан оставляет наукообразный стиль своего повествования и сам превращается в идеолога. Нация — это «душа, духовный принцип», для которой принципиально важны культ предков и героическое прошлое, полное общих потерь:

«…Это великая солидарность, устанавливаемая чувством жертв, которые уже сделаны и которые расположены сделать в будущем».

Разумеется, слушателям Ренана, пережившим унизительное поражение во Франко-прусской войне 1870 года, идея общей жертвы была понятна, что тем не менее не лишало ее известной доли идеологичности. Изгнав, по его собственному убеждению, «из политики метафизические и теологические абстракции», Ренан между тем сам немедленно создал новую мифологию.

«Народность» — по выражению Белинского, «волшебное слово, таинственный символ, священный гиероглиф