Соловьев, Бердяев и другие: русская религиозная философия

Поэт Осип Мандельштам оставил следующие воспоминания об одном из самых ярких российских людей второй половины XIX столетия, враче-психиатре Борисе Синани: «Однажды за чайным столом

В конце XIX — начале XX века «базаровщина» и позитивизм были значительно потеснены: у российских интеллектуалов возник отчетливый запрос на выход за пределы традиционных для русской интеллигенции вопросов и тем. Проще говоря, для интеллигента перестало считаться постыдным быть религиозным человеком, даже мистиком, заниматься богословскими проблемами, увлекаться оккультизмом, всерьез относиться к магии, астрологии, спиритизму и тому подобному. Поэтому с легкой руки эмигрантских историков русской мысли этот период стал называться религиозным ренессансом. Термин этот достаточно условный, ведь если смотреть на Российскую империю в целом, то на рубеже веков уровень религиозности скорее снижался, доказательством чему — сравнительно слабое сопротивление населения антирелигиозным акциям большевиков после октября 1917 года. Однако для краткого описания определенной тенденции в русском обществе рубежа веков определение «религиозный ренессанс» представляется более или менее пригодным.

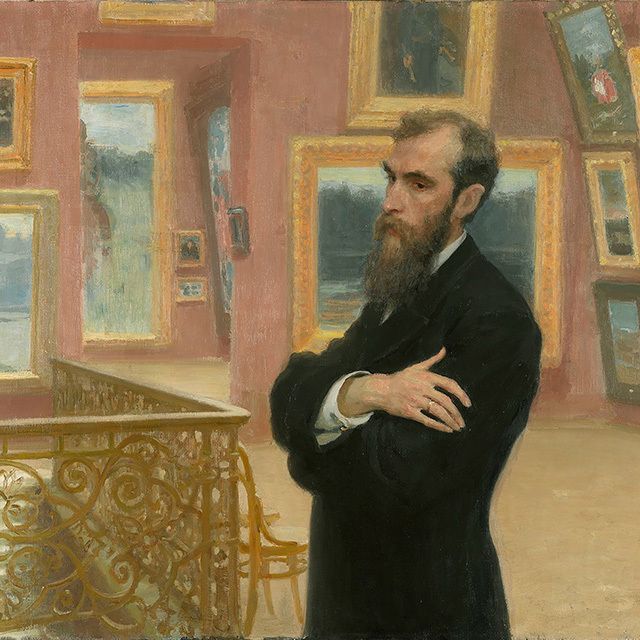

У истоков этого движения стоял философ и поэт Владимир Сергеевич Соловьев, роль которого для русской религиозной философии (отчасти и для поэтов-младосимволистов) сравнима с ролью Пушкина для русской литературы. Мыслители начала XX века могли бы, перефразируя известные слова Аполлона Григорьева о Пушкине, сказать: «Владимир Соловьев — наше все». Действительно, в книгах, статьях, стихах, письмах Соловьева в свернутом, а иногда и в развернутом виде содержатся практически все те идеи и смыслы, которые определят специфику русского религиозного ренессанса.

Соловьев создал так называемую философию всеединства, в основе которой убеждение в том, что благо — в целостности, а зло — в раздробленности. Бог — абсолютная целостность, он неделим, его нельзя представить как сумму

Это учение оказало огромное влияние на русскую культуру первых десятилетий XX века. Оно отозвалось не только в трудах философов и богословов, но и в мировоззрении таких поэтов-символистов, как Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, в их убежденности, что мир един и все происходящее «внизу», в материальном мире, лишь отражает те процессы, которые идут «наверху», в высших сферах бытия. «Затем, что оба Соловьевым / Таинственно мы крещены…» — писал Иванов в стихотворном послании Блоку, и эта формула была не красным словцом, а честной констатацией.

Надо понимать, что пафос всеобщего синтеза, а особенно дидактизм и морализм соловьевской концепции (добро для него явно важнее красоты) выглядят отчетливо оппозиционными по отношению к главным тенденциям европейской мысли этого времени. Крупнейший английский писатель конца XIX века Оскар Уайльд проповедует автономность искусства, невозможность подчинения его любым этическим теориям. Немецкий философ Фридрих Ницше, самый влиятельный мыслитель Европы рубежа веков, противопоставляет мораль и знание: последнее достижимо только при выходе за пределы сковывающих свободную мысль моральных ограничений. На этом фоне учение Соловьева смотрится вызывающим анахронизмом.

С другой стороны, подход Соловьева и его последователей прекрасно вписывается в общеевропейский неоромантический тренд. Неоромантики не доверяли рациональному знанию — по Соловьеву, адекватно познать целостный мир с помощью расщепляющего его на части рационалистического анализа невозможно, нужен такой же целостный духовный акт познания. Неоромантики отвергали современную жизнь и обращались в поисках идеала к прошлому — у философов русского религиозного ренессанса также в полной мере ощутим этот консервативный пафос. Так, Николай Бердяев находил пример идеального общественного устройства в эпохе Средневековья, а Павел Флоренский признавался, что готов назвать себя по духу скорее пунийцем (то есть жителем Древнего Карфагена), нежели сыном своего времени и современным «цивилизованным» человеком. И в этом отношении русская философия рубежа веков была частью общемировой реакции на научную революцию, капиталистический способ хозяйствования, торжество «буржуазных» ценностей, чуть позже — на Первую мировую войну и революцию 1917 года, в конечном итоге — на общее ускорение жизни и ощущение, что мир стремительно меняется и никогда больше не будет прежним.

Русская религиозная философия возникает до тех катаклизмов, которые потрясли мир в 1910-е годы. Однако мироощущение мыслителей и поэтов рубежа веков пронизано пониманием неизбежности грядущих потрясений и даже наступления последних времен. У самого Соловьева ожидание близкого конца света иногда принимало причудливые формы — так, приближение апокалипсиса он связывал с «восточной опасностью», «желтой угрозой», то есть с грядущим вторжением японо-китайско-тибетских орд в Россию и Европу. В финальных строфах своего знаменитого стихотворения «Панмонголизм» 1894 года Соловьев зловеще пророчествовал:

От вод малайских до Алтая

Вожди с восточных островов

У стен поникшего Китая

Собрали тьмы своих полков.Как саранча, неисчислимы

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы,

Идут на север племена.О Русь! забудь былую славу:

Орел двухглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен.Смирится в трепете и страхе,

Кто мог завет любви забыть…

И Третий Рим лежит во прахе,

А уж четвертому не быть.

Неудивительно, что Русско-японскую войну 1904–1905 годов многие современники восприняли как исполнение пророчеств умершего к тому времени философа.

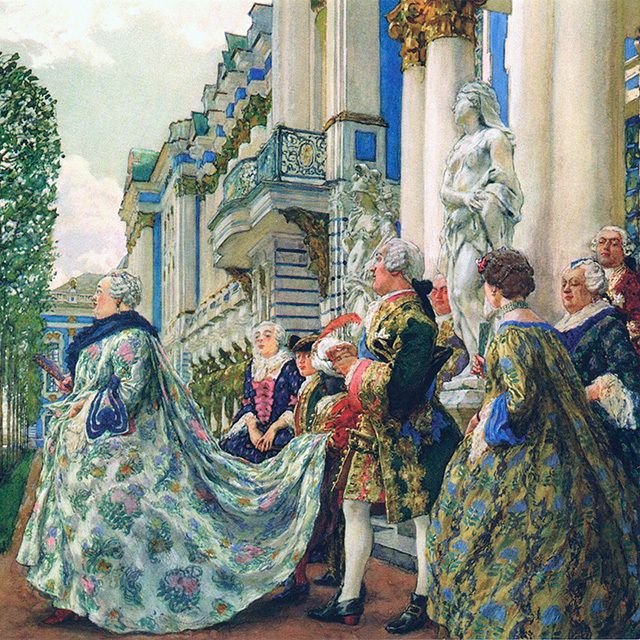

В преддверии близящегося пришествия Антихриста Соловьев считал важнейшей задачей объединение православной и католической церкви, чтобы христианский мир встретил смертельного врага во всеоружии, то есть в нерасчлененном единстве, как в первые века христианства. Отчаявшись увидеть на практике воплощение ожидаемого синтеза, Соловьев реализовал его сам, тайно приняв католицизм без отречения от православия и став таким образом первым и единственным членом соединенной Церкви. Особую роль в чаемом объединении Востока и Запада, православия и католицизма Соловьев отводил Польше как стране, лежащей между двумя мирами. Отсюда его любовь к польской культуре и, в частности, чрезвычайно высокая оценка личности и творчества Адама Мицкевича, которого Соловьев ставил выше Пушкина.

Эсхатология Соловьева оказала на его младших современников не меньшее влияние, чем его учение о всеединстве. Культура Серебряного века буквально пронизана эсхатологическими чаяниями. Дмитрий Мережковский предсказывал скорое наступление эпохи Третьего Завета, Царства Духа, которое должно прийти на смену Царству Отца (Ветхий Завет) и Царству Сына (Новый Завет), и через призму этой концепции рассматривал всю мировую историю. Один из самых странных мыслителей эпохи Василий Розанов, полушутливо-полусерьезно уверявший читателя, что каждая его строка «есть Священное Писание», после революции 1917 года завершил корпус своих трудов книгой, которую он назвал «Апокалипсис нашего времени». В этой книге он, в частности, предложил выразительную метафору октябрьского переворота как внезапного для многих прекращения течения отечественной истории, упразднения привычного предметного мира и торжества страшной пустоты:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Вообще сравнение событий Первой мировой войны и революции с апокалипсисом стало общим местом в философии, литературе и публицистике той эпохи.

Нужно сказать, что русский религиозный ренессанс вовсе не был монолитным явлением. Среди русских философов той эпохи были священники и богоискатели, славянофилы и западники, соловьевцы и ницшеанцы. Одни из них ценили новые течения в литературе и искусстве, другие — презирали. Одни, вслед за Соловьевым, исходили из примата нравственных требований, другие, как Бердяев, проповедовали абсолютную свободу, без которой невозможно полноценное существование ни человека, ни даже Бога, и ставили спонтанность творческого акта выше сковывающих рамок этики.

Что же в таком случае позволяет нам объединять этих столь разных людей и их столь непохожие одна на другую концепции в одно явление? Если брать предельно общий знаменатель, то, наверное, ответ на этот вопрос может быть сформулирован так: стремление к расширению языка философии, к раздвижению границ мысли. Предметом философствования стали многие темы и проблемы, которые анализировались в Средние века, но затем были отброшены философией Нового времени. Мыслители начала XX века позволили себе использовать современный философский аппарат для обсуждения вопросов, которые традиционная философия относила к области богословия и потому игнорировала. Примером могут послужить работы философа и священника Сергея Николаевича Булгакова о троичности, где вся концепция мира и бытия неотделима от обсуждения православного учения о Троице.

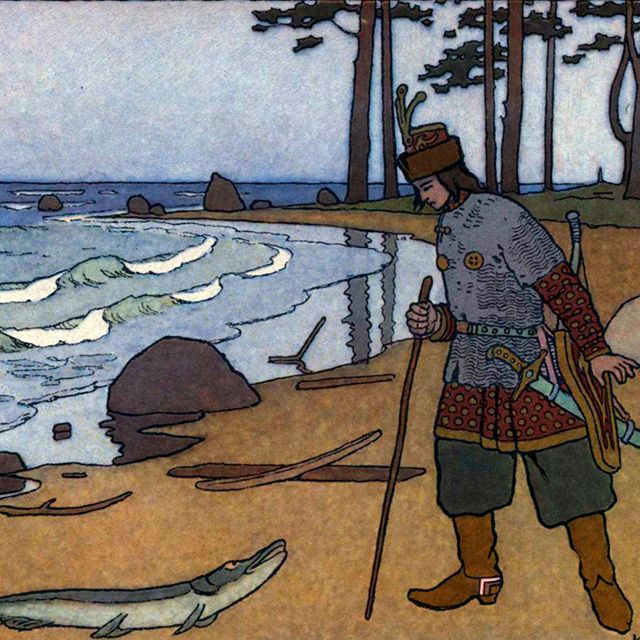

Но еще важнее здесь не «что», а «как», не содержание, а форма философского высказывания. В предсмертной статье о Лермонтове Соловьев приводит легенду о полумифическом предке поэта, шотландском рыцаре Томасе Лермонте, который славился как ведун и прозорливец и за страсть к стихотворству был прозван Фома Рифмач. «Конец его был загадочен, — пишет Соловьев, — он пропал без вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фей». В этой истории философ видит разгадку личности, творчества и судьбы Лермонтова. То есть предание, по сути сказка, становится аргументом, обладающим для автора не меньшей убедительностью и объяснительной силой, чем логические построения.

Сама жизненная история Соловьева была примером подобного синтеза рационализма и мистики, «нормального» и «странного». Профессор Петербургского университета, автор множества ученых трудов, написанных вполне в рамках академических «приличий», — и одновременно духовидец, рассказывающий друзьям о своих встречах с таинственной Вечной Женственностью и о том, как на него во время путешествия на пароходе нападал черт. Умер Соловьев от болезни почек, вызванной многолетним отравлением парами скипидара: скипидар Соловьев считал действенным средством против бесов и постоянно обрызгивал им свою комнату и постель.

И это не просто анекдоты — для последователей Соловьева было очень важно, что философ не только в своих трудах, но и в жизни преодолевал привычные рациональные формы мировидения и поведения (Розанов не случайно написал, что самое интересное в Соловьеве — то, что «бесенок сидел у него на плече»). Даже смерть Соловьева в 1900 году, как и одновременная смерть Ницше, воспринимались как знак судьбы, символ: два великих мыслителя подвели итог предшествующей эпохе, но не смогли перейти в новый век, как Моисей после многолетнего странствия по пустыне подвел евреев к границе Земли обетованной, но умер, не сумев в нее войти.

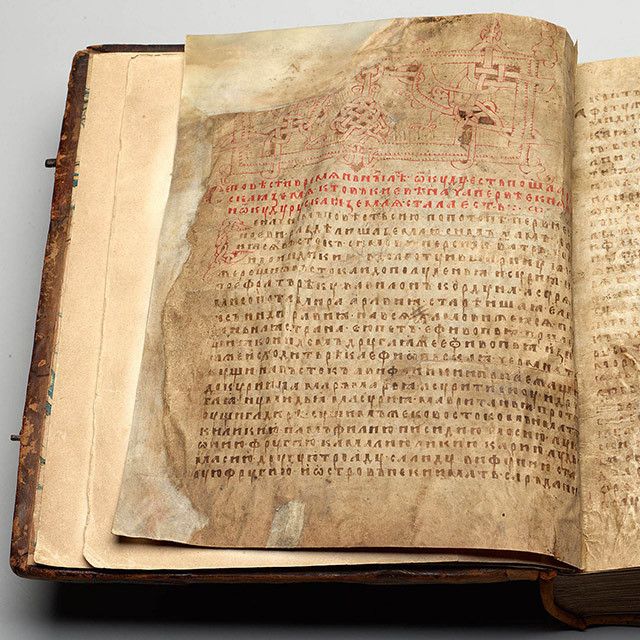

В Серебряном веке радикально меняется само представление о философском высказывании. Философ теперь может писать как Лев Шестов, стремящийся раз и навсегда избавиться от любых общих идей и философских систем, от рационального мышления и принудительной морали, утверждающий абсурдность мира и, подобно библейскому Иову, обращающийся к Богу с «последними» вопросами: о смысле страдания, зла и человеческого существования, всегда уникального в своем трагизме. Или как Розанов, выражающий свои мысли в форме «опавших листьев» — отрывочных полудневниковых записей, где демонстративно отсутствует какая бы то ни было логическая аргументация и даже внешняя связь между отдельными фрагментами. Философская книга могла выглядеть как «Столп и утверждение истины» Флоренского — по содержанию традиционный богословский труд, по внешнему виду, однако, напоминавший то ли средневековые рукописи, то ли фигурные стихи футуристов и постфутуристов: автор настоял на постоянной смене внутри издания причудливых шрифтов и снабдил главы гравюрными заставками-розетками.

Конечно, это стремление выйти за пределы рационального и обыденного зачастую оборачивалось готовностью всерьез рассуждать о вещах и явлениях, заведомо отвергаемых научным знанием, да и просто здравым смыслом. Отсюда целая россыпь самых фантастических идей и концепций. Так, Флоренский создал целую «науку» о значении имен и их влиянии на судьбу человека. С его точки зрения, женщина по имени Александра непременно «надтреснута психологически и нравственно», имя Алексей «мало способствует проявлению мужественности», а Ольги «обыкновенно имеют черты лица и фигуру значительные и скорее красивые, но не тонкие». А Розанов верил в то, что евреи накануне Пасхи похищают христианских младенцев и готовят на их крови ритуальные лепешки — мацу. При этом, внешне возмущаясь такой «практикой», на самом деле Розанов скорее восхищался евреями: во-первых, они беспрекословно выполняли якобы данную им Богом заповедь и таким образом демонстрировали крепость своей веры, а во-вторых, не забывали, что главная тайна — это тайна крови.

Вообще в трудах Розанова на еврейскую тему (и не только) доведена до предела еще одна важная тенденция философии этого периода. Если мы посмотрим на круг источников, которыми он пользовался при написании своих главных работ о еврействе, то увидим, что его реальные знания о еврейской религии весьма ограниченны. То, что Розанов называет «юдаизмом», — это скорее его собственная религия, нежели действительный иудаизм, на что, собственно, и указывали еще современники философа. Розанова, однако, такие возражения отнюдь не смущали — оппонентам он отвечал, что ни ученые, ни раввины ничего в иудаизме не понимают, они для этого слишком «европейцы», слишком позитивисты. Подразумевалось, что

Филолог Михаил Гаспаров заметил некогда, что из всей гигантской переписки Блока и Белого современному читателю понятны лишь две фразы: «дорогой Саша» и «дорогой Боря» (настоящее имя Андрея Белого — Борис Бугаев) — все прочее нуждается в переводе. И это касается, конечно, не только Блока и Белого, но и любых людей прежних эпох, которых мы пытаемся понять и «перевести» на свой язык. У мыслителей Серебряного века были свои прорывы и свои провалы, но важно понимать, что в культуре все взаимосвязано и без вторых, возможно, не было бы первых. Движение философской мысли тогда требовало именно такого языка и такого мышления, где духовный максимализм и стремление к абсолюту зачастую не оставляли времени на пристальное рассмотрение деталей, а попытка преодолеть ограниченность рационального знания оборачивалась презрением к разуму как таковому.

Окончательный расчет с «базаровщиной» был произведен группой философов, объединившихся в сборнике «Вехи». Книга, включавшая статьи Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Михаила Гершензона и других авторов, была посвящена, по выражению Семена Франка, критике «интеллигентского миросозерцания», «обличению духовной узости и идейного убожества традиционных интеллигентских идей». Она вышла в 1909 году и в течение года выдержала пять изданий — факт для «идейного» сборника небывалый. «Вехи» породили целую контрлитературу, количество написанного о сборнике во много раз превосходило объем самих «Вех». Высказанные «веховцами» мысли оспаривались в ответных сборниках, многочисленных журнально-газетных статьях, на устных диспутах. Лидер партии кадетов Павел Милюков совершил специальное лекционное турне по России с опровержением «веховских» тезисов. Очевидная заслуга участников «Вех» в том, что им удалось вывести столкновение двух мировоззрений на поверхность, сделать его основным содержанием идейной жизни России конца 1900-х — начала 1910-х годов.

Октябрьский переворот, воспринятый многими людьми Серебряного века как воплощение их эсхатологических предчувствий, стал началом конца бытования русской религиозной философии в прежних формах. Окончательную черту под эпохой подвел так называемый философский пароход, когда из России осенью 1922 года были высланы Николай Бердяев, Николай Лосский, Семен Франк и другие крупнейшие мыслители. Отныне идеи русского религиозного ренессанса могли развиваться либо в эмиграции, либо в «кухонных» беседах оставшихся в России философов. Их труды не имели доступа к печатному станку и распространялись в лучшем случае в нескольких машинописных копиях среди доверенных друзей и единомышленников. Однако многие из них в течение десятилетий оставались верны прежнему языку и стилю мышления. Так, друг Мережковского и Розанова Петр Перцов даже в работах 1930–40-х годов осмыслял съезды партии, приход к власти Гитлера, Вторую мировую войну в терминах неославянофильских споров начала века и размышлял о трех первоэлементах, из которых состоит все сущее.

Вместо общего подведения итогов лучше процитировать выразительное обобщающее суждение одного из самых видных представителей той эпохи, Николая Бердяева:

«Русский культурный ренессанс начала века был одной из самых утонченных эпох в истории русской культуры. Это была эпоха творческого подъема поэзии и философии после периода упадка. Это была вместе с тем эпоха появления новых душ, новой чувствительности. Души раскрылись для всякого рода мистических веяний, и положительных и отрицательных. Никогда еще не были так сильны у нас всякого рода прельщения и смешения. Вместе с тем русскими душами овладели предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но

что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир (А. Блок, А. Белый). Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России».