Татары и русская культура

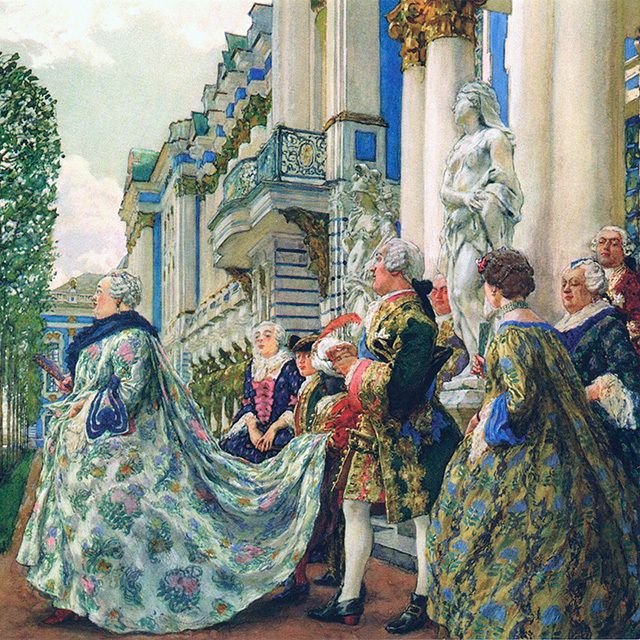

9 января 1724 года в Архангельске произошел занимательный случай. На праздновании именин секретаря Архангелогородской губернской канцелярии присутствовал правнук хана Кучума — сибирский царевич Василий Алексеевич. Услышав, как императора величают большим, то есть полным, титулом, в том числе и «царем Сибирским», он не утерпел и крикнул: «Это я и есть царь Сибирский». Дело в Петербурге замяли, так как слова были сказаны при «такой компании, в которой изветчики и ответчик были все шумны» (то есть пьяны). После этого сибирских царевичей стали именовать только князьями. Хотя до этого на протяжении трех столетий все потомки Чингисхана в России именовались царевичами и царями, если до выезда занимали тот или иной престол. А за 10 лет до этого Петр отказал служилым людям мусульманского вероисповедания во включении их в нарождающееся дворянство, переведя их в статус государственных крестьян. В правление Петра I закрепился мировоззренческий слом. Отношение к иному, неправославному, резко изменилось в негативную сторону. А что же было до этого, в XVI–XVII веках?

Существует расхожая фраза: «Потри любого русского и получишь татарина». Понятно, что она далека от действительности. Но вклад татар, точнее сказать тюркских народов, в русскую культуру значителен. Многие высказывают мнение, что все носители фамилий с тюркскими корнями имели своими предками татар, забывая при этом, что процесс имятворчества достаточно сложен. Можно привести в пример православного крестьянина XVI века, зафиксированного в писцовых книгах с именем Шигалей, и мусульман Семена, Ивана, Александра.

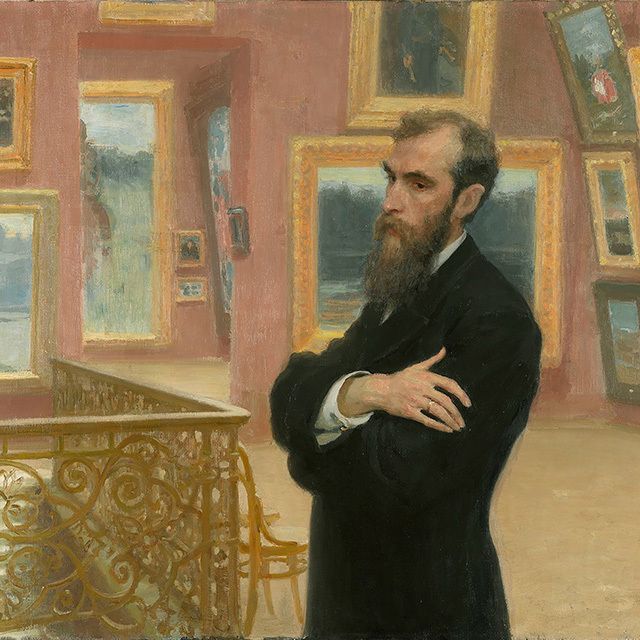

Многие ранние генеалогии легендарны и не могут быть подтверждены архивными данными. Это, скажем, случай с историком Карамзиным, происходящим якобы от некоего Кара-мирзы (Черного мирзы). Но тюркское происхождение части русского дворянства подтверждается: это князья Юсуповы, Урусовы, Тенишевы, Енгалычевы. В XVII веке вчерашний татарин при крещении мог стать Ивашкой Петровым и дать начало русскому дворянскому роду татарского происхождения — Петровым.

Но почему «вчерашний татарин»? Дело в том, что в России XVI–XVII веков этническая принадлежность была вторична и определялась по вероисповеданию. Если мусульманин — значит, татарин, хотя это мог быть сарт (оседлое население Средней Азии), грузин, араб, турок. Православный — значит, русский. Язычник — мордвин, черемис и другие. Со сменой веры менялась и этническая принадлежность. При этом полноценным подданным московского государя мог быть исключительно православный человек, остальные находились на положении «полуподданных» и в документах назывались иноземцами. Хотя законодательно они практически ничем не отличались. Мы можем выделить только два значительных отличия: первое — неправославный не имел права держать в домашнем услужении православного, дабы не создавать предпосылок для «порухи православия» (смены веры), что было тягчайшим преступлением; второе — неправославные служилые люди не могли стать членами государева двора, то есть имели ограниченные карьерные возможности. Однако при смене вероисповедания многие из них получали значительные служебные и экономические преимущества.

Когда количество подобных «полуподданных» стало значительным в Русском государстве? Традиционно мы связываем это со стремительным продвижением на Восток — от взятия Казани до выхода к Тихому океану.

Предпосылки для интеграции мусульманского и языческого населения в жизнь Московского царства были заложены еще в Киевский период. Древняя Русь отличалась этнической и религиозной веротерпимостью. Для верховной власти было важнее, чтобы ее подданные, независимо от вероисповедания, хорошо выполняли возложенные на них государственные повинности: служилые люди — несли военную службу, податное население — уплачивало налоги.

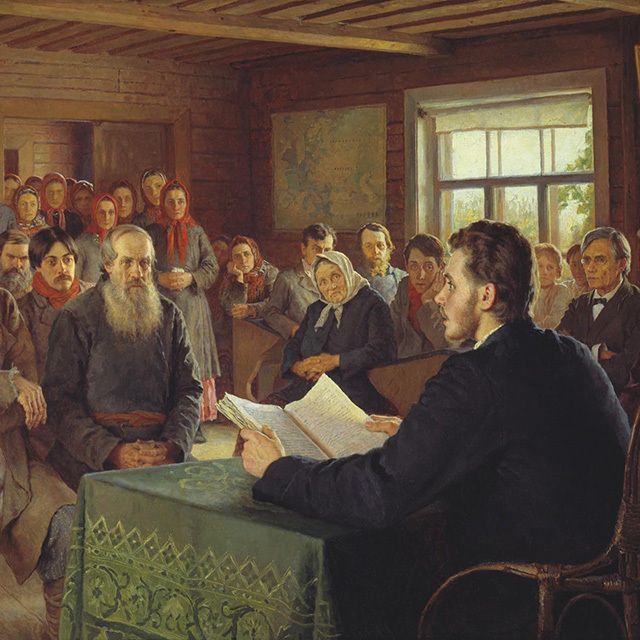

Нерусское население жило анклавами в окружении русских людей или же занимало значительные массивы на окраинах государства, как в Мещере (северо-восток современной Рязанской области и Республика Мордовия). Наиболее известным образованием было так называемое Касимовское царство (город Касимов Рязанской области), где с середины XV по XVII век фиксируются татарские цари и царевичи. При этом в местах компактного проживания «полуподданных», в особенности если эти территории были значительно удалены от центра и слабо освоены русским населением, существовала определенная автономия в судопроизводстве. О касимовском царе Ураз-Мухаммеде восточный автор говорил: «Он правой рукой действовал по шариату, а левой рукой — согласно высочайшему указу государя Бориса Федоровича-хана То есть Годунова., бил кнутом воров, разбойников и неблагочестивых». В других местах тюркское и языческое население по своим законам судили их старейшины, сотники, головы и хафизы (абызы в русских документах). Хафизами первоначально называли тех, кто знал наизусть весь Коран. Позднее же хафиз, или абыз, — это просто грамотный человек. Они были учителями, выполняли культовые обряды.

Но вернемся к судопроизводству. Так решалось большинство гражданских и уголовных дел. Но если стороны не могли примириться или дело касалось жителей других сел или уездов, то истцы шли к назначаемым из Москвы воеводам. Постепенно значение воеводского суда возрастало. Само местное население било челом, чтобы его судили воеводы, а не по селам. Долгое время даже на воеводском суде сохранялись судебные поединки, а шертование (принесение присяги мусульманином или язычником) приравнивалось к крестоцелованию православного человека. Так, на рубеже XVI–XVII веков шертовавший на осину мордвин Темниковского уезда становился победителем в судебном разбирательстве с русским крестьянином. А упавший с осины (разновидность судебного поединка у мордвы), безусловно, проигрывал дело. Поклявшийся своей душой мордвин не был умален по отношению к совершившему аналогичный обряд православному.

Подобное положение дел в настоящее время наиболее хорошо исследовано на примере Мещеры. Так происходило и на иных присоединенных или завоеванных территориях. Для этого, однако, требовалось одно существенное условие: местное население должно быть лояльным по отношению к Москве. В противном случае власти прибегали к жестким репрессивным мерам. Но даже на территории Казанского ханства, где неоднократно поднимались восстания, мы можем наблюдать более чем крупные поместья знатных татар, сохранивших верность исламу, подобно мещерским мирзам и князьям. Получается, что репрессивные меры опять-таки применялись выборочно.

После присоединения новых территорий требовалось заручиться поддержкой местной родоплеменной верхушки, а также приучить коренное население обращаться со своими проблемами к русской администрации. Для этого новые местные власти настоятельно требовали от коренного населения регулярно посещать уездный город и сообщать обо всех своих трудностях, а также доносить о возможных изменах своих соплеменников и рассказывать о ситуации на пограничье и территории сопредельных государств. Определенным стимулом для местного населения были награждения сукном и деньгами, а также угощение для местной верхушки и ценных информаторов от имени московского царя или же воеводы. Подобная практика известна в Сибири конца XVI — первой половины XVII века и Астрахани второй половины XVI — начала XVII века. Для этих целей в города специально привозили запасы еды и питья.

В наказах и грамотах воеводам сибирских городов регулярно встречается формулировка «и во всем им Сибирские земли людем ласка и привет держати и приводити их ко государеву жалованью ласкою, ни в чем их не жесточить, чтоб их не отогнать». Другое дело, что благие намерения центральных властей зачастую разбивались о человеческую жадность. Именно злоупотребления на местах, и далеко не обязательно воевод (это могли быть рядовые стрельцы, толмачи и казаки), приводили к волнениям среди местного населения. Нужно помнить, что Сибирь осваивали более чем специфические люди, подчас ссыльные преступники. И тем же самым воеводам было очень трудно держать их в своем послушании.

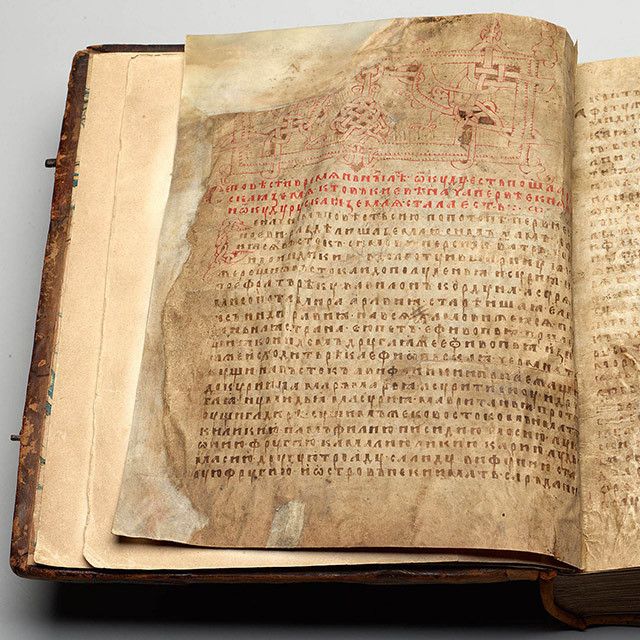

К середине XVI века система управления неправославным населением во многом была уже отработана. В Москве уже 100 лет жили Чингисиды (татарские цари и царевичи, потомки Чингисхана). В Россию регулярно выезжала знать из Ногайской Орды, Казани и Крыма. Татар было много в русской армии, да и во взятии самой Казани служилые татары московского государя принимали самое непосредственное участие. В татарских военных подразделениях было если не обязательно, то по крайней мере желательно присутствие абызов, которые на Коране могли принимать шерть (присягу) у служилых татар. Отдельные абызы в местах компактного проживания мусульман, возможно, выполняли функцию привлеченных служителей в воеводских приказных избах: принимали шерть, в том числе и на суде, прикладывали руку (ставили подпись) на официальных документах вместо своих неграмотных единоверцев. Без наличия Корана и абыза принять шерть было невозможно. В России продолжали функционировать мечети. Интересно, произносилось ли во время хутбы — пятничной молитвы, где упоминается имя правителя, — имя московского государя?

В XVI–XVII веках татары проживали на территории большинства уездов Русского государства, где имелось поместное землевладение. Существовали уезды — Шацкий (Мещера), Романовский, Ярославский, Новгородский и некоторые другие, — где их было

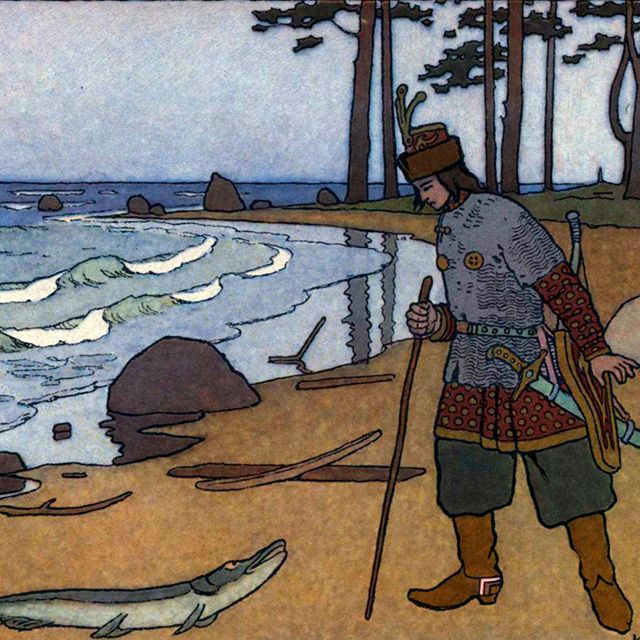

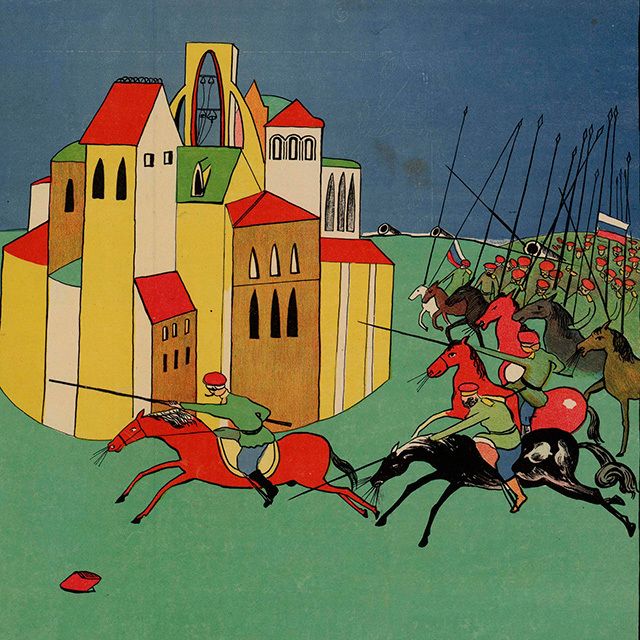

Как происходило движение Москвы на Восток? Захват Казани в 1552 году и Астрахани в 1556 году были заранее спланированы и продуманы. Но постоянно возникавшие новые обстоятельства приводили к некоторым корректировкам.

Во взаимодействии с вновь присоединенными народами встречалось и непонимание особенностей психологии местных жителей. С 80-х годов XVI века Москва начинает использовать институт аманатов (заложников). Эта практика отрабатывалась в Астрахани, где мирзы из Большой Ногайской Орды отдавали в город своих детей, тем самым хоть

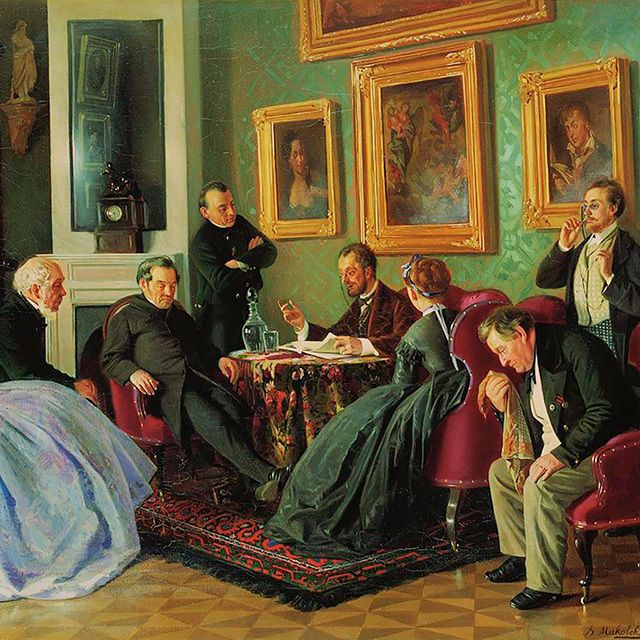

Часто взятие Казани интерпретируется как крестовый поход. Но правомерно ли его считать таковым? Последние исследования показывают, что для большинства участников этих событий это была простая рутинная борьба государств за превосходство в регионе. Внутри русской правящей элиты по отношению к покоренным мусульманам наметилось определенное разногласие. Одни предлагали царю, чтобы он «до конца выгубил бы воинство бусорманское». В свою очередь, противники такой политики предлагали опереться на представителей национальных элит. Решения о покоренных территориях принимались при царском дворе непросто, а сторонников насильственной христианизации было меньшинство. Они проиграли. Впрочем, ставка, сделанная на местную элиту, не всегда себя оправдывала. Уже в 1554 году ряд представителей казанской знати переходят на сторону восставших. После этого последовали репрессии.

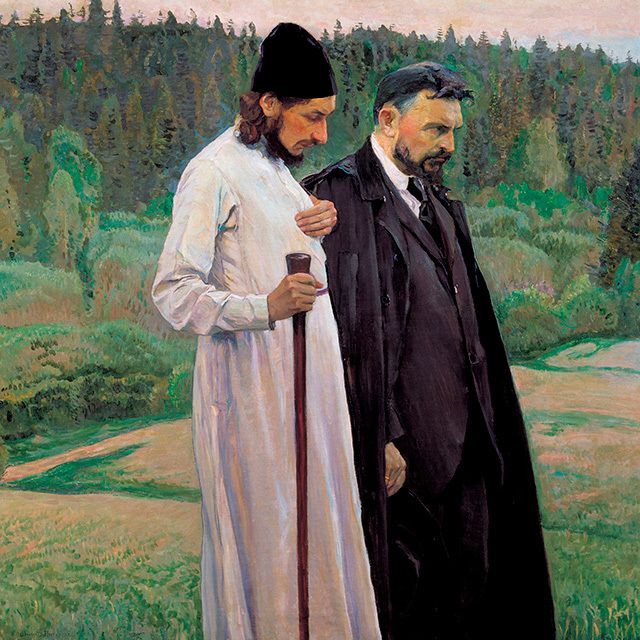

Политики бескомпромиссной христианизации не было ни в Астрахани, ни в Сибири, ни в Мещере вплоть до 1680-х годов. Даже указ 1681 года лишал мирз и татар низовых городов (междуречье Оки и Волги), поместий и вотчин, в которых проживали православные крестьяне. Но оставался выбор: потерять землю и крестьян, но сохранить веру — или же сохранить землю и православных крестьян, но отказаться от ислама. Крещение или смерть — так вопрос никогда не ставился. На протяжении XVI–XVII веков мы видим постоянные напоминания центральных властей о недопустимости насильственных крещений. Этот акт должен быть добровольным и осознанным, а ни в коем случае не «от нужи». Конечно же, случались и злоупотребления на местах. Отдельные протопопы в середине XVII века стремились обратить татар в православие не проповедью, а вымучивали согласие в тюрьме, а порой и под пыткой.

Бывали и отдельные случаи, вызванные политической целесообразностью: к примеру, крещение плененных казанских царей. Приняв православие, они уже не могли стать знаменем для мусульман региона в борьбе за политическую независимость. Но в целом государство XVI–XVII веков требовало искренности и добровольности при принятии православия.

Веротерпимость, существовавшая в государстве длительное время, в определенной мере подчеркивала связь с Чингисханом и его идеями. Принцип терпимого отношения к иноверцам закреплен и в верховном законе монголов — Ясе. Среди первых Чингисидов можно увидеть язычников, буддистов, христиан несторианского толка, мусульман. Папский легат Антонио Поссевино искренне недоумевал: как христианский царь может терпеть в своем государстве неверных? Иван же Грозный отвечал ему, что неверные делятся на своих, внутренних, и чужих.

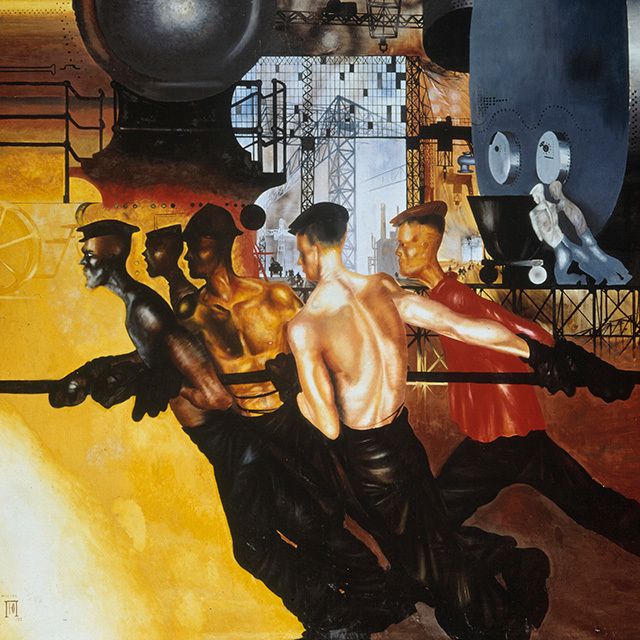

Вопрос о взаимном культурном влиянии довольно сложен. Безусловно, русские переселенцы не могли выжить на новом месте, не заимствуя навыки коренных жителей. Их знания климатических особенностей, особенностей местной флоры и фауны были бесценны. Однако со временем наблюдается обратный процесс. Коренные народы заимствуют инструменты у русских. Народы Сибири пытаются приучить к более активному возделыванию хлеба — главной сельскохозяйственной культуре и долгое время основе экономики Русского государства. Стоимость сибирского меха, собираемого в виде дани — ясака, оставалась значительно ниже стоимости хлеба, необходимого для прокорма служилых людей и ружников (людей, работавших на государство за фиксированную плату зерном). Только значительное развитие пашенного земледелия позволило Сибири перестать быть убыточной территорией.

Первые десятилетия после покорения Сибири затраты Москвы на освоение новых земель были значительно больше налоговых поступлений оттуда. Дальнейшие продвижения на Восток после разгрома Кучума отчасти были вызваны потребностью найти территории, пригодные для земледелия. Это, в свою очередь, еще более усложняло полиэтническую картину государства.

Что касается прямого влияния ислама на русскую культуру в XVI–XVII веках, то в настоящее время это одна из наименее разработанных тем. Русский человек давно познакомился с изысканными изделиями восточных мастеров, покрытых замысловатыми узорами. Стеклянная и керамическая посуда, оружие, ткани, ковры (паласы) привозились купцами и послами в качестве дипломатических даров. Со временем русские мастера стали копировать отдельные восточные образцы, в частности доспехи, и помещали на них коранические надписи (скорее из подражания), рассматривая их как элемент декора. Подобные надписи мы можем наблюдать даже на царских инсигниях (знаках власти), таких как походный шлем Ивана Грозного. Другие регалии: держава, жезл (посох), саадак (футляр для лука и стрел), бармы царя Алексея Михайловича — специально были заказаны стамбульским мастерам. Известны случаи, когда холодное оружие, привезенное с Востока и сделанное специально для христианского потребителя, на клинке имело выгравированное изображение креста и одновременно прославляющую Бога надпись на арабском языке. Однако до сих пор до конца не выяснено, воспринималось ли это как надписи или же только как причудливый узор. На Востоке закупали и украшения для царских и церковных одежд.

А вот в массовом обращении исламское (восточное) культурное влияние проследить значительно сложнее. Конечно же, в обращении находились предметы, позаимствованные на Востоке, такие как кумганы — сосуды для воды с длинным носиком. Восточные языки подарили нам такие слова, как «колпак», «колчан», «халат», «сундук» и другие. Но в целом археологические раскопки памятников XVI–XVII веков за пределами Москвы нечасто обнаруживают предметы восточного происхождения или их подражания. Это же относится и к археологическим изысканиям на территории двора касимовских царей и царевичей в городе Касимове этого периода.

Русские и казанские предметы быта XVI века типологически похожи. Так, в отчетах археологических раскопок города Казани регулярно отмечается керамика русского типа. Одним из объяснений может быть большое количество русских по происхождению ремесленников. В Касимове, по данным XVII века, на Чингисидов работали исключительно русские мастера. Это не означает, что они не могли изготавливать изделия, ту же одежду, обувь и отдельные предметы утвари, по восточному образцу. Не до конца понятны и различия между русской и татарской одеждой. Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии» пишет: «Одежда их и телесное убранство у всех одинаковы… при этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь, на правой стороне, а татары, одежда которых очень похожа, — на левой». Подобное заявление, однако, следует принимать с долей осторожности: для имперского посла экзотичными были наряды как первых, так и вторых. На гравюрах, сопровождающих издание «Записок о Московии» Герберштейна, одежды татар изображаются несколько более короткими.

Однако последние археологические изыскания позволяют нащупать отдельные точки культурного влияния. Во время раскопок на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря, находящегося на территории Казанского кремля, было обнаружено православное каменное надгробие. Украшающий его рельеф явно восходит к восточным образцам. Близкие аналогии в оформлении можно увидеть в декоре мусульманских надгробий эпохи Казанского ханства и во второй половине XVI века в Закавказье. Надгробные камни с растительным орнаментом с более простыми формами встречаются в Москве и Подмосковье. В частности, надгробие князя Воротынского в Троице-Сергиевом монастыре, поновленное в 20–30-е годы XVII века.

Можно привести обратный пример, когда русская архитектура влияла на вкусы тюркского населения. Вдова хивинского царевича Авган-Мухаммеда ибн Араб-Мухаммеда, сибирская царевна, перевезла тело супруга из Москвы в Касимов. На старом посадском кладбище она построила для него текие (мавзолей). Здание имеет вид типичного богатого русского дома: построено из красного кирпича, украшено изразцами и наличниками. Однако это единичный пример. Другие сохранившиеся в Касимове текие (середины XVI и рубежа XVIII–XIX веков) имеют типичные восточные черты. Возможно, в случае с хивинским царевичем свою роль сыграло долгое проживание в столице, где возникли свои представления о красоте и престижности. Через несколько десятилетий в московском Златоустовском монастыре был построен родовой склеп сибирских царевичей, не сохранившийся до настоящего времени. Судя по всему, склеп выглядел как увеличенная копия палатки, в которой был похоронен касимовский царевич Яков Васильевич, кстати местночтимый святой. А его склеп по архитектуре напоминал несколько видоизмененное мусульманское текие. Таким образом, мы видим, что заимствования происходили со стороны носителей как православной культуры, так и ислама.

Исламский мир подарил нам несколько православных святых. Однако их история подчас более чем темна. Так, некто Турсас (Сергий), плененный войсками Ивана Грозного в Казани в 1552 году, родич астраханской царицы, постригся в Кожеозерском монастыре с именем Серапион в 1556 или же 1566 году. Позднее он стал настоятелем монастыря. Бросается в глаза тот факт, что монастырь имел земли в Каргопольском уезде, в Турчасовском стане. Сравните с именем святого — Турсас. Этот факт может свидетельствовать о частичном искажении данных о святом его агиографом. Интересно другое. Ику-Турсо — морское божество в карело-финской мифологии, сын бога-громовержца Укко. Созвучность имени святого, названия стана, где находился монастырь, и финского божества явно неслучайны. Здесь смешалось сразу несколько традиций.

Таким образом, мы наблюдаем картину взаимного влияния русской (православной) культуры и культуры народов ислама, постепенного взаимопроникновения и обогащения. Можно ли говорить о религиозном мире? До конца XVII века — пожалуй, да. Хотя, конечно же, время от времени происходили отдельные трения, но они скорее носили экономическую, нежели религиозную природу, хотя и рядились под последнюю. Это были чаще всего обвинения в религиозных преследованиях и осквернении через запрещенные (табуированные) продукты (чаще всего конина), призванные изменить социальный статус человека в лучшую сторону. Подобные обвинения чаще всего встречаются от холопов татар, стремящихся получить таким образом свободу. В Москве это прекрасно понимали, однако вынуждены были лавировать и делать поправку на то, что Россия официально считалась христианским (православным) царством. Но при этом русский царь являлся и государем для носителей иных религий.

Перелом наметился в начале XVII века. Его причины до конца не установлены. Отмечены отдельные акции против носителей ислама, проводимые патриархом Филаретом (в том числе сокращение прерогатив касимовского царевича и романовских мирз). В середине века их проводили сторонники Никона и «боголюбцы» (члены кружка ревнителей благочестия, собравшиеся вокруг духовника молодого царя Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева). При патриархе Иоакиме церковь смогла добиться от государства проведения отдельных ограничительных мер. Но только при Петре они окончательно сложились в определенную государственную политику. С прежней веротерпимостью было покончено. На ее место пришла унификация. Скорее всего, здесь можно говорить о европейском влиянии. В Кремле живо интересовались европейскими религиозными известиями. Подобные сведения регулярно фиксируются в первой русской рукописной газете «Куранты», создаваемой специально для царя и его ближайшего окружения. Поэтому, пожалуй, мы не погрешим против истины, когда скажем, что отказ от веротерпимости следует рассматривать в общем русле петровских преобразований.