Первые святые и рождение русской иконы

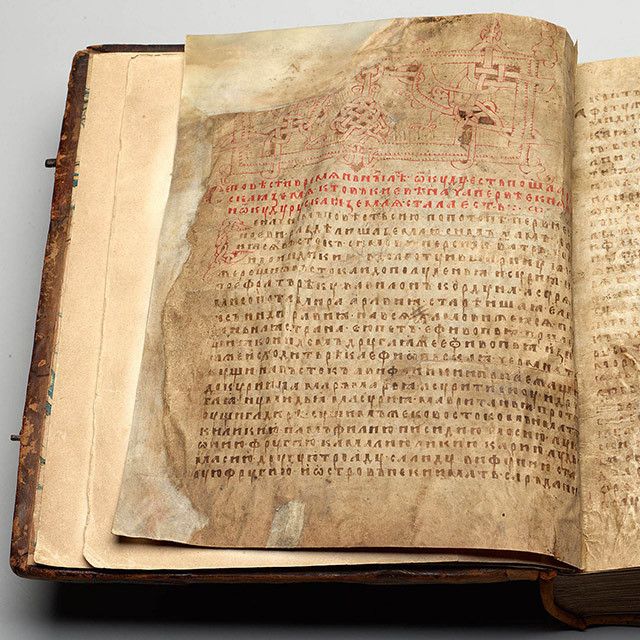

В самом начале XIII века, незадолго до взятия Константинополя крестоносцами, в столице Византийской империи побывал русский паломник — новгородец Добрыня Ядрейкович. В принадлежащей его перу «Книге Паломник» — описании святынь Царьграда — Добрыня свидетельствует о том, что в Константинополе были осведомлены о первых русских святых, князьях-страстотерпцах Борисе и Глебе, погибших в 1015 году сыновьях Владимира Святого. Русский путешественник упоминает большую икону Бориса и Глеба, стоявшую не

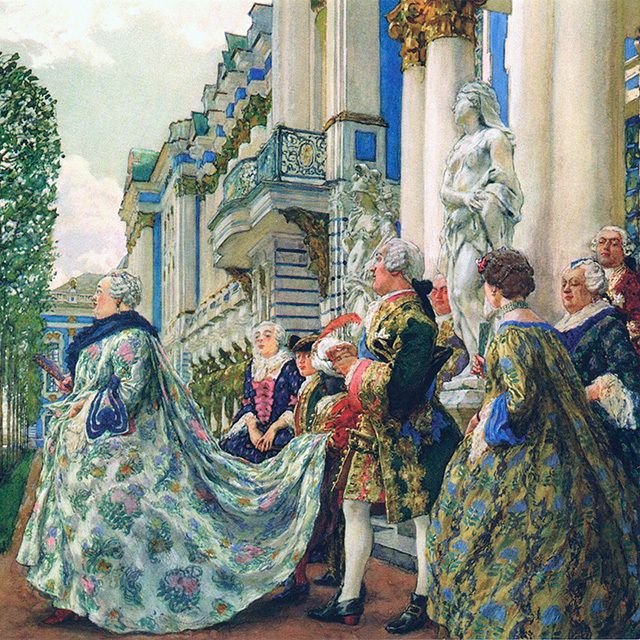

Разумеется, Добрыня обратил внимание на эти факты прежде всего потому, что речь шла о святых-соотечественниках: на фоне сотен церквей Константинополя и тысяч образов разных святых, которые там находились, эти свидетельства почитания Бориса и Глеба были каплей в море. Тем не менее они имели определенное символическое значение. Присутствие образов русских святых в византийской столице красноречиво говорило о том, что Русская церковь, одна из самых молодых митрополий Константинопольского патриархата, сразу после Крещения Руси Владимиром внесла свой вклад в общехристианскую сокровищницу святости. Даже те византийцы, которые ничего не знали о жизни и смерти святых братьев, видя их необычные, явно невизантийские костюмы и атрибуты, убеждались в том, что и вчерашние «варвары» могут дать миру собственных святых. Заказчиками константинопольской иконы и храма в Испигасе, вероятно, были русские князья или епископы, но в данном случае они не могли действовать без санкции константинопольского патриарха. Его разрешение означало, что жизнь Бориса и Глеба была признана достойной подражания, приписывавшиеся им чудеса считались подлинными, а их изображения воспринимались как достоверные портреты, которые способствуют общению верующих с самими святыми и заслуживают почитания.

Маловероятно, что образы Бориса и Глеба были широко известны в Византии. Мы не располагаем никакими произведениями, которые позволяли бы говорить о том, что греки почитали первых русских святых в более позднее время. Тем не менее для домонгольской эпохи судьба культа Бориса и Глеба в Византии представляется довольно успешной, особенно в сравнении со святыми других православных территорий, которые, подобно Руси, не входили в состав империи. Этому, очевидно, способствовали не только интенсивные связи между Константинополем и Киевом, но и роль Бориса и Глеба как «новых», только что явившихся святых, чьи останки были доступны для поклонения и совершали многочисленные чудеса.

Прославление Бориса и Глеба состоялось при их брате Ярославе Мудром, не позднее 1050-х годов. Очень быстро князья-страстотерпцы стали восприниматься как общерусские святые. Однако на этом создание «своих» культов не остановилось. К моменту монгольского нашествия в разных землях Руси почитались и другие местные святые — или, по крайней мере, персонажи, которые в скором времени могли стать таковыми. Они пользовались неодинаковой степенью известности, но, взятые вместе, создавали довольно разнообразную картину, включавшую представителей нескольких чинов святости: князей, епископов и монахов. Так, к середине XIII века, кроме Бориса и Глеба, в тех или иных формах почитались другие представители правящего рода Рюриковичей — креститель Руси Владимир и его бабка Ольга. К чину святых епископов принадлежал ростовский епископ Леонтий — просветитель Ростовской земли и, по некоторым данным, мученик, пострадавший от язычников. Его культ,

Кроме Бориса и Глеба, погибших в ходе княжеской усобицы, и Леонтия Ростовского, чью биографию источники излагают противоречиво, на Руси были и «классические» мученики, пострадавшие за исповедание христианской веры. Это Феодор Варяг с сыном Иоанном, убитые в Киеве при Владимире еще до его крещения, и Авраамий Болгарский — христианин, погибший в Волжской Булгарии, но почитавшийся во Владимире-на-Клязьме, куда в 1230 году торжественно перенесли его мощи.

Рано появились и собственные преподобные, то есть святые монахи. Наиболее известными из них были Антоний и Феодосий, основавшие знаменитый Киево-Печерский монастырь и чтившиеся уже в XII столетии. За ними следует целый сонм печерских подвижников — героев сложившегося к первой трети XIII века Киево-Печерского патерика. К середине того же столетия в

Домонгольские изображения почти всех перечисленных персонажей отсутствуют. Иногда это можно объяснить утратой древнейших памятников, происшедшей по разным причинам. Развитие других культов и связанной с ними изобразительной традиции могло быть прервано неблагоприятными обстоятельствами: в случае с Авраамием Болгарским таким обстоятельством, скорее всего, стало монгольское нашествие, подорвавшее мощь Владимира-на-Клязьме, а в случае с Евфросинией Полоцкой и Авраамием Смоленским — ослабление Полоцкого и Смоленского княжеств. Почитанию других святых, вероятно, препятствовало отсутствие чудес от их мощей или даже отсутствие самих мощей, недоступных для поклонения. Поскольку наличие чудотворящих останков в русской традиции стало важным условием для становления культа святых, а акт их обретения фактически заменял собой канонизацию, подобный недостаток мог серьезно повлиять на отношение верующих к очень заметным персонажам, таким как креститель Руси Владимир: у его гробницы не совершались чудеса, и по этой причине в домонгольское время культ Владимира не получил развития. Что касается многочисленных киево-печерских преподобных, погребенных в монастырских пещерах, то их, скорее всего, воспринимали обобщенно, как сонм подвижников, чьи деяния характеризовали не столько их самих, сколько Киево-Печерский монастырь — место, наделенное особой степенью святости. Поэтому индивидуальные образы этих местночтимых усопших не имели значения: всю монастырскую братию и саму обитель олицетворяли ее основатели Антоний и особенно Феодосий.

В известном смысле к числу святых, которые в домонгольской Руси воспринимались как свои, местные, можно отнести одного из первых римских пап — Климента, скончавшегося в херсонесской ссылке. Часть его мощей была перенесена Владимиром Святым из Херсонеса в Киев и положена в Десятинной церкви. Следствием этого события стало сложение устойчивого почитания Климента на Руси. Оно выразилось в строительстве посвященных ему церквей, создании изображений и восприятии этого римского епископа как своего рода участника христианизации Руси. Еще один святой вселенской церкви, довольно рано получивший аналогичный статус, — апостол Андрей Первозванный, который, согласно легенде, включенной в состав Повести временных лет, прошел по землям будущей Руси и предрек расцвет христианской веры. Однако русские изображения этих святых в целом следуют византийским стандартам и не являются оригинальными. Гораздо более интересны «портреты» святых, сконструированные на Руси, хотя и по византийским правилам. Это именно та, не так уж часто встречающаяся ситуация, когда мы можем говорить о собственном вкладе Руси в сокровищницу восточнохристианской иконографии.

Если резюмировать данные о тех собственно русских святых, чье почитание в домонгольскую эпоху приобрело развитые формы, таких персонажей окажется гораздо меньше, чем уже было перечислено. В первую очередь это князья Борис и Глеб, затем — киево-печерские преподобные Антоний и Феодосий, и, наконец, ростовский епископ Леонтий. Есть прямые или косвенные сведения о том, что этих святых изображали на иконах, а их гробницы украшались серебром, превращаясь в драгоценные реликварии (источники сообщают о серебряных украшениях рак, то есть гробниц, Бориса и Глеба в посвященном им храме в пригороде Киева — Вышгороде и Феодосия Печерского в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря).

Несмотря на скудость данных о наиболее ранних образах того или иного русского святого, иногда мы можем представить процесс их создания. Для появления иконы чтимого лица не требовалось официальной санкции церковных властей. Кроме того, существовали своего рода переходные изобразительные формы, не предполагавшие поклонения, но сохранявшие память о человеке. Так, уже упоминавшаяся княжна-инокиня Евфросиния, основательница Спасского монастыря в Полоцке, к рубежу XII–XIII веков уже пользовалась почитанием на своей родине или, по крайней мере, в своем монастыре. Это почитание,

Память об основателях монастырей и желание иметь их образы, которые в случае благоприятного развития событий могли бы стать авторитетными прототипами для икон, были явлением, характерным для восточнохристианской культуры. О том, что прижизненные или посмертные портреты подвижников — естественно,

Сам этот мотив — узнавание явившегося святого по его образу — типичное общее место византийской литературы. Следовательно, сообщению патерика можно было бы и не поверить. Однако важнее другое: судя по этому сообщению, не позже начала XIII века в Киево-Печерском монастыре считали, что у изображений Антония и Феодосия есть очень древние прототипы и, следовательно, их реплики имеют портретное сходство с самими преподобными. Следует добавить, что правдивость этого рассказа весьма вероятна, так как причисление к лику святых Феодосия Печерского относят к рубежу XI–XII веков: он умер в 1074 году, а в 1091 году состоялось обретение и перенесение его мощей. К этому времени должны были появиться и первые иконы Феодосия, а также, вероятно, изображения его собрата Антония, поскольку позднее их почти всегда изображали вместе.

История формирования иконографии печерских преподобных недвусмысленно говорит о том, что для людей Средневековья образы святых были портретами, которые узнавались не только по надписям, но и по визуальным признакам — типажам, прическам, форме бороды, возрастным характеристикам, одеяниям и атрибутам. Это не вполне согласуется с представлениями о средневековой иконописи как о крайне условном искусстве. Между тем это искусство основывается на мощной традиции античного портрета, хотя и тяготеет к условности и типизации облика святых.

Эту его двойственность хорошо показывает древнейшее сохранившееся до наших дней изображение Антония и Феодосия Печерских — чудотворная икона Богоматери Свенской, на которой киевские святые показаны в молении перед сидящей на троне Богородицей. Икона, относящаяся ко второй половине XIII века и созданная на юге Руси,

Если иконография русских святых могла зависеть от иконографии святых, издавна почитавшихся в Византии, возникает вопрос: насколько оригинальными были древнейшие изображения Бориса и Глеба? К сожалению, обстоятельства их создания известны плохо. Лишь «Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» — текст позднего XI века, принадлежащий перу Нестора — сообщает об иконе святых братьев, написанной по приказу Ярослава Мудрого для пятиглавой деревянной церкви, которая была поставлена в Вышгороде над мощами святых. Автор «Чтения» специально отмечает «портретный» характер образа: верующие, созерцая икону, видели как бы самих Бориса и Глеба. Впрочем, в этих словах отражены самые общие представления об историчности икон святых, характерные и для византийской, и для древнерусской культуры.

Строительство Ярославом деревянного Борисоглебского храма в Вышгороде означало, что Борис и Глеб были признаны если не общерусскими, то местночтимыми святыми. Это событие приходится, скорее всего, на 1040-е годы. Тем же временем можно датировать и создание первых икон Бориса и Глеба, которые,

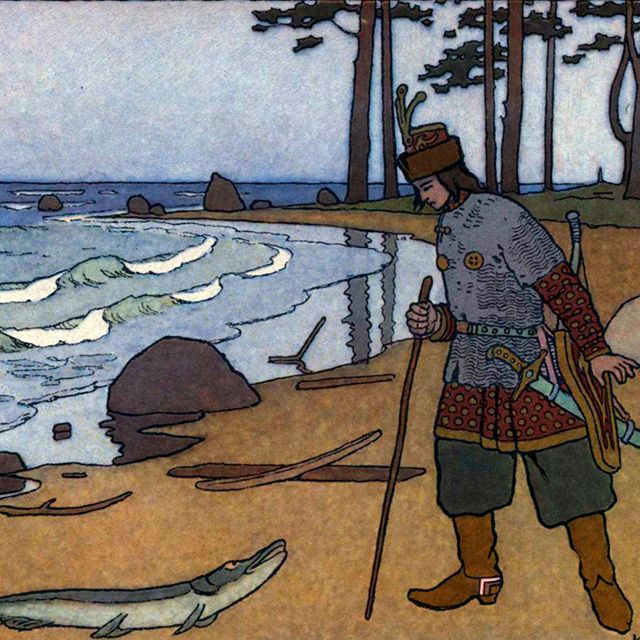

Один из важнейших элементов ранних изображений Бориса и Глеба — их одежды. Именно они делают иконографию первых русских святых крайне оригинальным явлением. Дело в том, что образы русских иноков или епископов фактически не отличались от образов византийских святых, принадлежавших к тем же чинам святости, так как и те и другие изображались в одинаковых монашеских или епископских одеяниях. Между тем иконография Бориса и Глеба очень отчетливо привязана к древнерусским реалиям. Разработавшие ее мастера не пытались уподобить сыновей Владимира византийским императорам или ветхозаветным царям, которых было принято изображать в византийском императорском костюме. Борис и Глеб не похожи и на мучеников, представленных в римских патрицианских одеяниях. Очевидно, по настоянию заказчика первой иконы Бориса и Глеба они были представлены в одеждах русских князей — длинных подпоясанных рубахах, характерных плащах с треугольным полотнищем, закрывающим переднюю часть фигуры, и округлых или конических шапках с меховой опушкой.

Историческая достоверность этого костюма легко доказывается, если сравнить путем сопоставления ранние изображения Бориса и Глеба с портретами русских князей XI–XII веков. Эти князья, представленные в качестве заказчиков храмов или рукописей, одеты в аналогичные одеяния, которые могут иметь как славянские, так и скандинавские корни. Впрочем, каким бы ни было происхождение таких одежд, они выглядят совершенно не

Можно говорить о том, что формирование столь узнаваемой внешности Бориса и Глеба суммирует несколько тенденций. С одной стороны, историчность и достоверность облика святых братьев и в особенности их атрибутов не противоречат методам иконографического творчества, характерным для византийского искусства. С другой стороны, результат оказывается настолько невизантийским, что изображения Бориса и Глеба хочется сопоставить с образами святых правителей, почитавшихся в Северной, Центральной и Восточной Европе — Вячеслава (Вацлава) Чешского, Олафа Норвежского, Стефана Венгерского и других. Иконография этих святых, чтившихся христианами латинской традиции, но типологически близких «православным» Борису и Глебу, не была связана с византийской или западной императорской иконографией. Однако у нее были другие достоинства: узнаваемость и связь с местными реалиями, делавшая очевидным сходство святых королей с их потомками — представителями той же династии.

Подобным же образом воспринимались зрителями изображения Бориса и Глеба. Облик святых князей, экзотический с точки зрения византийцев, был нормален для жителей Руси и тем более для сродников Бориса и Глеба — князей из рода Рюриковичей. Но именно эта нормальность и имела значение. Сходство икон святых братьев с обликом реальных русских правителей, носивших такие же плащи корзна Корзно — княжеский плащ или мантия, застегивавшийся запонкой-фибулой на правом плече. и шапки, свидетельствовало о том, что Борис и Глеб — «свои» святые для русской княжеской династии и всей Русской земли. Появление иконографии Бориса и Глеба в русских княжеских одеждах отчасти объясняет, почему князья второй половины XI — XII веков не пытались заимствовать атрибуты византийских императоров, как это делал Владимир Святой, на своих монетах предстающий в императорской короне. У Рюриковичей появились не просто святые сродники, но идеальные предки, как бы освящавшие своим авторитетом родовые традиции и даже облик русского князя.

Несмотря на очевидную связь изображений Бориса и Глеба с образом идеального князя Рюриковича, иконография святых братьев первоначально обладала и несколько иным содержанием. Серия знаменитых икон Бориса и Глеба, относящихся к XIII–XIV векам, изображает их с мечами, которые были не только оружием, но и одним из знаков княжеской власти. Между тем это сравнительно поздняя деталь, получившая распространение начиная с рубежа XII–XIII веков и, очевидно, отражавшая почитание Бориса и Глеба как защитников Руси. В более ранних произведениях братья представлены безоружными: в их руках — только кресты, указывающие на мученический подвиг святых. Такой вариант иконографии сопоставим с текстами борисоглебского цикла, где описаны чудеса братьев: это чудеса не воинского, защитного характера, а главным образом исцеления больных. Следовательно, культ братьев не воспринимался как исключительно воинский или династический.

Эволюция иконографии Бориса и Глеба от образа князей-мучеников к образу князей-воинов интересна не только сама по себе, но и как доказательство того, что представления о первых русских святых не были застывшими. Напротив, на протяжении домонгольской эпохи этот сюжет не раз переосмыслялся. Это неудивительно, если учесть, что к XII веку кроме Вышгорода, где находился главный Борисоглебский храм, хранивший мощи братьев, в разных землях Руси существовали и другие посвященные им церкви — например, храмы, построенные в местах гибели обоих князей. Об убранстве этих давно погибших сооружений нет почти никаких сведений. Однако даже тот фрагментарный материал, который сохранился от XI–XIII веков, позволяет говорить о большом разнообразии произведений и их функций. Образы Бориса и Глеба встречаются в иконописи и в храмовых росписях, в миниатюрах рукописей, в каменных иконках, на медных крестах-мощевиках и на перегородчатых эмалях, на печатях князей, носивших имя Борис или Глеб. Кроме тех композиционных вариантов, о которых уже шла речь, к концу XII века существовали и другие. Это, например, образы Бориса и Глеба, которые держат в руках посвященные им храмы, выступая в качестве их покровителей и, в переносном смысле, основателей (ситуация, совершенно нетипичная для византийского искусства, где с храмами в руках изображались их настоящие строители). Это и образы Бориса и Глеба на конях, видимо, основанные на житийном рассказе о явлении конных святых. Благодаря русскому культурному влиянию они добрались даже до балтийского острова Готланд — русские святые в виде всадников представлены в росписи конца XII века в одном из местных храмов. Есть основания думать, что уже в XII столетии существовали и изобразительные циклы, иллюстрировавшие тексты о Борисе и Глебе.

Такая активность иконографического творчества, характеризуя культуру домонгольской Руси, предвосхищает и объясняет богатство русской изобразительной традиции XIV–XVII веков, когда «своих» святых на Руси станет гораздо больше. История русской святости начинается в домонгольскую эпоху, и именно в это время рождаются многие иконографические темы, впоследствии получившие большую популярность. Их появление было бы невозможно без прочной византийской базы, включавшей и теорию иконного образа, и практические принципы создания портрета святого. Однако из-за того, что Русь никогда не стремилась к воспроизведению византийской культуры во всей ее полноте и рано сформулировала собственные предпочтения, облик ее ранних святых специфичен и узнаваем. Впоследствии он не раз изменится, как это произошло и с иконографией Бориса и Глеба. Но и эти изменения