Режиссерский театр: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд

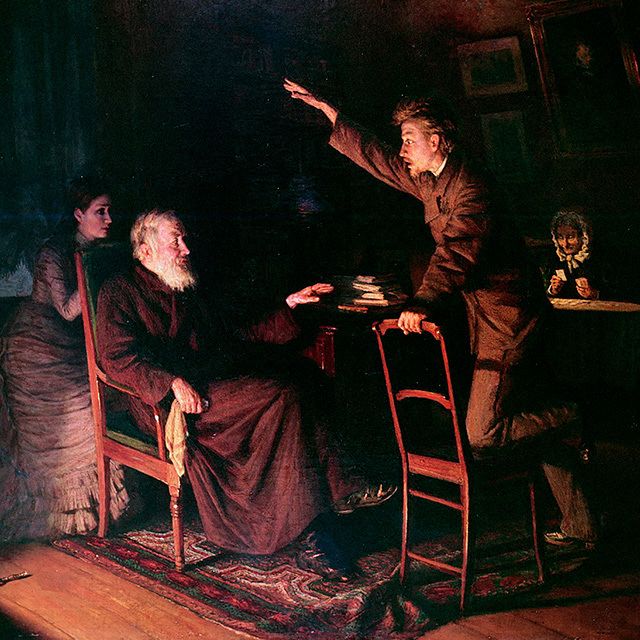

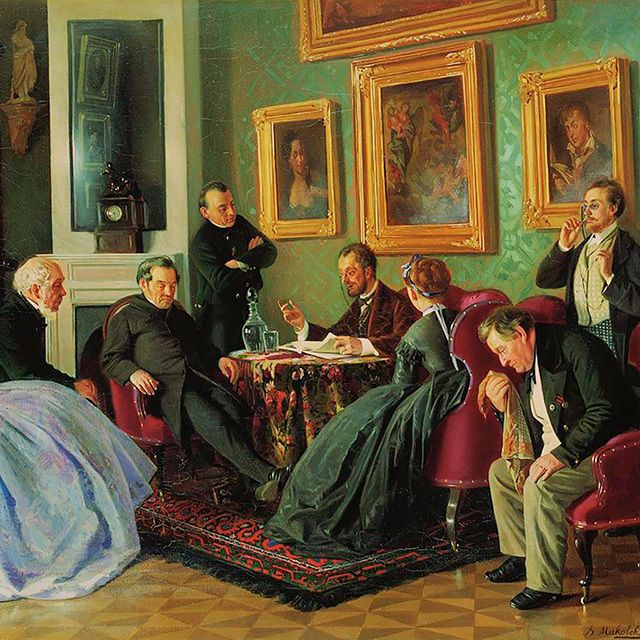

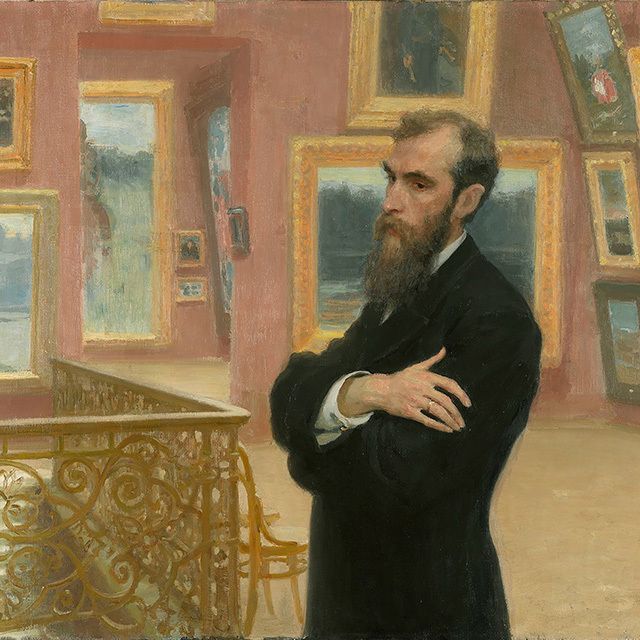

22 июня 1897 года в два часа дня в московском ресторане «Славянский базар» началась одна «знаменательная встреча». Младший участник встречи так описывал старшего, подходившего в то время к своим сорока годам:

«…он был тогда известным драматургом, в котором некоторые видели преемника Островского. Если судить по его показываниям на репетиции, он — прирожденный актер, который лишь случайно не специализировался в этой области… [К тому же он] руководил школой Московского филармонического общества. Немало молодых русских артистов прошло через его руки на императорскую, частную и провинциальную сцены».

Старший тоже оставил портрет младшего, 34-летнего:

«На театральном поле [он] был человек совсем новый. И даже особенный… Любитель, т. е. не состоявший ни на какой театральной службе, не связанный ни с каким театром ни в качестве актера, ни в качестве режиссера. Из театра он еще не сделал своей профессии…»

В тот летний день два человека провели в беседе 18 часов. Они хотели создать свой театр — свободный, независимый, художественный, противостоящий казенной сцене. Старшим был Владимир Иванович Немирович-Данченко; младшим — Константин Сергеевич Алексеев (на сцене — Станиславский). Через год они откроют Московский Художественный общедоступный театр, которому в истории мирового сценического искусства предстоит стать эмблемой новой эпохи — эры режиссерского театра.

Современному зрителю трудно представить театр без режиссера. Сразу возникают вопросы: а как же тогда в дорежиссерскую эпоху был организован театральный процесс? А кто «придумывал» театральное представление?

Должность режиссера существовала в русской практике XIX века и прежде всего на императорской сцене, но это была техническая (административная) единица с нечетким кругом обязанностей. Создателем же театрального представления в эпоху дорежиссерского театра считался драматург (автор пьесы)

и/или актер (автор роли).

С начала XIX века под воздействием многообразных политических, экономических и социокультурных причин старая театральная система начала деформироваться, прежние отлаженные механизмы выходили из строя, переставали работать. И в первую очередь разрушалось единство действия в драматургии, а в актерском искусстве в связи с этим — иерархия. Это означало, что вместо истории одного главного героя — а следовательно, одного актера-премьера на сцене — появлялось несколько параллельно развивающихся историй и несколько главных ролей. На смену четкой трехступенчатой структуре (актеры-премьеры, второстепенные и третьестепенные актеры) приходила идея ансамбля, солирования разных актеров в определенные моменты. Такое драматургическое построение исключало стихийную «режиссуру» актера-премьера, больше других занятого на сцене и волей-неволей становившегося «осью действия». В спектакле теперь возникало несколько конкурирующих центров.

Право драматурга на авторство в театральном процессе также оказалось поколеблено. Конфликтную ситуацию создавала новая, растущая роль декоратора. Драматурги не хотели уступать: в частности, в «новой драме» Новая драма — термин, которым описывают творчество драматургов-новаторов рубежа XIX–XX веков: Антона Чехова, Генрика Ибсена, Августа Стриндберга и других. они значительно увеличили ремарки, прямые авторские указания, через которые пытались диктовать художественную волю не только актерам, но и театральным художникам.

Интересно, что аналогичный процесс происходил в то же время и в другом исполнительском искусстве — в музыке. Возникновение режиссерского театра можно сравнить с появлением симфонического оркестра и ролью дирижера в нем. На смену небольшой группе музыкантов, среди которых всегда был «первый», пришли оркестры, в которых главных нет, но есть солирующие в разное время инструменты. Дирижер-организатор (такой, например, как Ханс фон Бюлов или Антон Рубинштейн) существует не внутри, а вне оркестра. Он находится между слушателями и музыкантами: лицом к музыкантам, спиной к публике. По сути дела таковы же место и роль театрального режиссера.

Режиссер возник «из своих» (драматургов или актеров), но постепенно стал отдельной самостоятельной фигурой. Функции режиссуры как новой профессии сложились не сразу. Хотя процесс шел быстро, в нем все же можно выделить несколько этапов. Режиссура родилась для решения организационных задач, и только позже к ним добавились творческие права.

Прежде всего появилось поколение театральных директоров нового типа (во многих европейских языках режиссер и поныне обозначается словосочетанием «директор театра»). Они уже не просто набирали труппу, готовую играть что придется, а имели общую программу: искали определенный репертуар, актеров-единомышленников, приспособленное для их целей стационарное здание. В качестве примера такого директорства можно привести Андре Антуана и его парижский Свободный театр, созданный в 1887 году.

Вторая организационная задача — координация театрального процесса. Театру стал важен подготовительный этап (сбор материала, особенно для исторических спектаклей; репетиции, в том числе и разъяснительные, «застольные»). Во время создания спектакля необходимо было объединение всей театральной команды под одним началом, соблюдение дисциплины, беспрекословное подчинение. Именно на этих основах возник другой ранний европейский режиссерский театр — немецкая труппа герцога Мейнингенского, которую в 1866 году возглавил Людвиг Кронек.

Еще одна функция — педагогическая, которая заключается в воспитании и актеров, и — зрителей в определенных правилах, подходящих для данного конкретного театра.

Творческая же возможность режиссера — прежде всего в создании мизансцен. Мизансцена — буквально расположение на сцене: актеров по отношению друг к другу, к отдельным частям декорации, к пространству сцены, к зрителю. Сложное продуманное мизансценирование в режиссерскую эпоху стало новым театральным языком наряду со словом и пластикой (жестом, позой, мимикой), а сформироваться оно могло лишь тогда, когда появился некто — режиссер, — кто увидел сцену со стороны зрительного зала.

И наконец, когда все эти задачи и возможности сложились воедино, режиссер заявил о себе как автор спектакля — взамен драматурга и актера. С этого момента именно режиссерский замысел и режиссерская композиция спектакля стали определяющими и главенствующими. Тогда и появилась возможность говорить о целостности спектакля, подчиненного одной художественной воле.

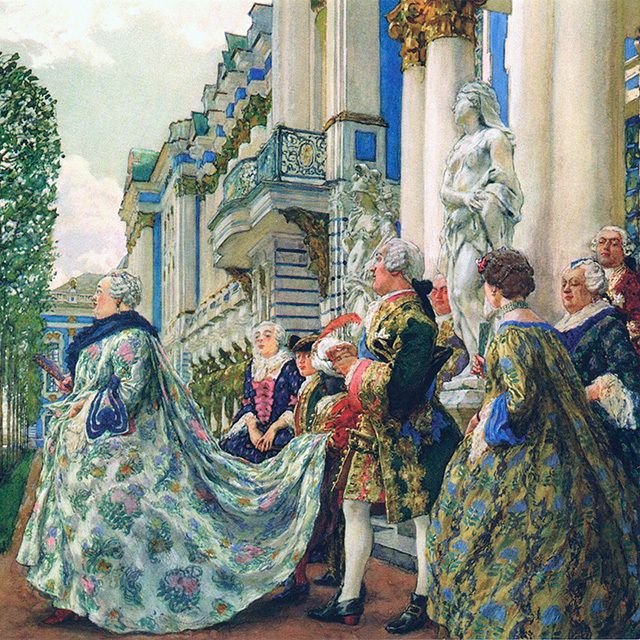

Первые европейские режиссеры появились в Англии в 1850–60-х, во Франции и Германии — в 1870–80-х годах. Особенность же русской ситуации заключалась в том, что, во-первых, Россия была молодой европейской театральной державой и все процессы шли здесь в несколько ином по сравнению с театральной Европой ритме. Во-вторых, закон о театральной монополии, изданный еще Екатериной II, почти столетие сдерживал энергию развития театра в Санкт-Петербурге и Москве. По этому указу в двух столицах (в отличие от провинции) не разрешались частные театральные антрепризы, а могли существовать только императорские театры. Отмена государственной монополии в 1882 году высвободила эту энергию и привела к появлению частных театров в столицах. Однако этим театрам было трудно конкурировать с императорской сценой. Частные театры 1880-х–90-х годов возникали и вскоре закрывались, не успев оказать существенного влияния на петербургскую и московскую театральную жизнь.

К моменту рождения МХТ Москва с нетерпением ждала нового частного театра. И чудом можно считать первоначальное согласие и единомыслие двух мечтателей — основоположников этого театра. Впереди у них еще будут сложнейшие полувековые взаимоотношения, часто на грани разрыва, но о той «знаменательной встрече» Станиславский писал:

«Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения».

Немирович вторил ему:

«Беседа завязалась сразу с необыкновенной искренностью. Общий тон был схвачен без всяких колебаний. Материал у нас был огромный. Не было ни одного места в старом театре, на какое мы оба не обрушились бы с критикой беспощадной. <…> Но что еще важнее, — не было ни одной части во всем сложном театральном организме, для которой у нас не оказалось бы готового положительного плана — реформы, реорганизации или даже полной революции. <…> Наши программы или сливались, или дополняли одна другую, но нигде не сталкивались в противоречиях».

Практически сразу же они договорились о двойном руководстве театром. Учли и организаторский дар Станиславского, авторитет фамилии Алексеевых в московской меценатской среде (именно он позволит создать общество пайщиков для начала театральной деятельности), и литературную репутацию Немировича. В практике МХТ Немирович получит право на литературное, а Станиславский — на постановочное вето (то есть запрет). Основу труппы составят актеры-любители из Алексеевского кружка и молодежь из класса Немировича в Филармоническом обществе разных выпусков: Иван Москвин, Ольга Книппер, Всеволод Мейерхольд и другие.

В этой мгновенно сложившейся программе будущего театра (а в сущности, в одной из прекрасных утопий Серебряного века) «новые директора» учли, вероятно, все составляющие театрального процесса.

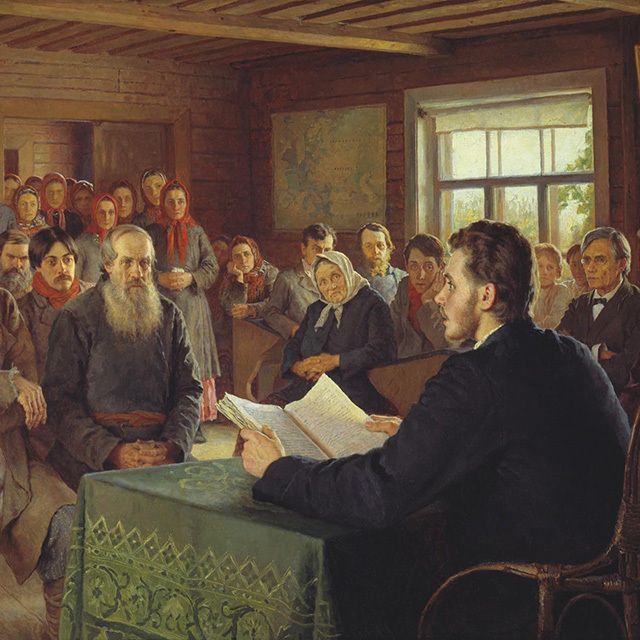

Сначала в названии театра после слова «художественный» стояло слово «общедоступный», но оно быстро исчезло, так как важнее оказалась идея адресности, «своего» зрительского круга. Создавался не просто еще один театр, но общий дом, крепкая театральная семья, в которую были включены и зрители. В этой идее «коммуны» — формы общежития — театральные идеи МХТ соотносились с установками демократической интеллигенции.

С самого начала отношения внутри труппы пытались выстроить иначе, чем на казенной сцене, основываясь на социальном и творческом равенстве. Немирович перечислял пайщиков МХТ:

«…мещанин города Одессы, замечательный актер; чудесная актриса, крестьянка Саратовской губернии Бутова; учитель чистописания, очаровательный Артем; „Рюриковичи“ граф Орлов-Давыдов, князь Долгоруков; ее превосходительство Иерусалимская — это наша grande dame Раевская; почетный купец, еще купец, графиня Панина, князь Волконский, лекарь Антон Чехов».

Грезились «идеальные человеческие взаимоотношения», снимающие всяческую иерархию: «Сегодня ты — Гамлет, завтра — статист». Новый актер представлялся моделью для человека будущего.

Изменяющимся отношениям между сценой и зрительным залом должно было помогать пространство театрального здания в Камергерском переулке, которое реконструировал Федор Шехтель. «Театр начинается с вешалки» — эта знаменитая фраза Станиславского вовсе не анекдотична, как может показаться. В МХТ появился гардероб, куда все зрители обязательно сдавали верхнюю одежду. Не только обязательность — непривычная в целом для европейского театра, — но и демократичность (равенство зрителей), при которой и скромная солдатская шинель, и роскошная шуба висели в этом гардеробе рядом, без сословного разбора, вызывали удивление. Приглушенный свет в зрительских фойе, нейтральный оливковый цвет стен, строгий занавес — все продумано и выполнено для сотрудничества, совместной работы актеров и зрителей.

Актеры долго и серьезно готовятся к спектаклю: «застольный» период — чтение пьесы, разбор; многократные репетиции на сцене; генеральная репетиция. Но и зрителей подготавливают для встречи с театральным событием, приучая их — с помощью новых, ранее не существовавших в русском театре жестких правил — к роли «тихого свидетеля»: не входить после третьего звонка, не перемещаться по залу, не аплодировать и не бисировать во время действия и так далее, то есть не мешать сосредоточенной актерской работе. Но есть и еще правила: например, дамам в шляпах с большими полями рекомендуют снимать головные уборы перед входом в зал (это уже для того, чтобы зрители учитывали и интересы друг друга).

Немирович-Данченко мечтал о «литературном» театре. МХТ с первых же дней был озабочен высоким уровнем драматургии в своем репертуаре. Ничего проходного и случайного. В то же время литературная программа художественников не была ограничена

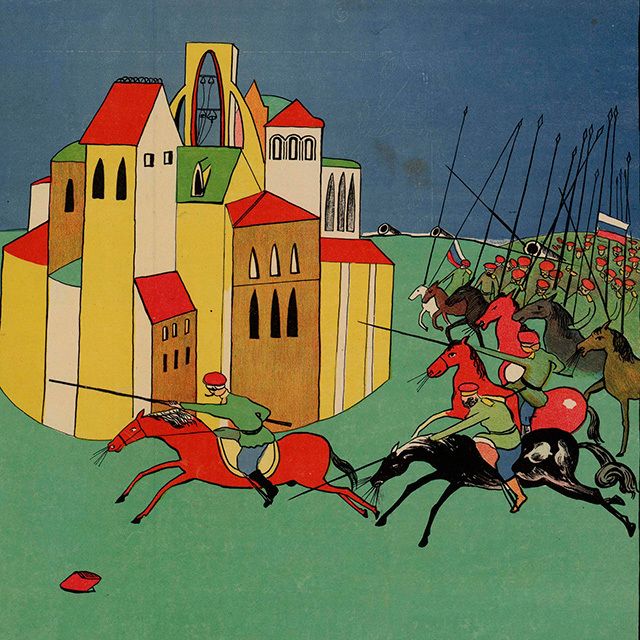

На подготовку к открытию Художественного общедоступного театра ушел год с небольшим. За это время сняли театральное помещение в саду «Эрмитаж», собрали труппу. Выбрали пьесу — историческую драму «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого,

Первый спектакль Художественного общедоступного театра — «Царь Федор Иоаннович» — был сыгран 14 октября 1898 года (и казалось символичным, что за 74 года до этого в тот же день открылся Малый театр). Однако Немирович-Данченко вспоминал:

«…новый театр еще не родился. <…> Прекрасные внешние новшества не взрывали глубокой сущности театра. Успех был, пьеса делала полные сборы, но ощущения того, что родился новый театр, не было. Ему предстояло родиться позднее, без помпы, в обстановке гораздо более скромной».

В анонсе репертуара театра стояли Софокл («Антигона»), Шекспир («Венецианский купец»), Ибсен («Гедда Габлер»), Писемский («Самоуправцы»), Гауптман («Потонувший колокол» и «Ганнеле») и Чехов («Чайка»). Немирович иронизировал:

«…целый флот из броненосцев и дредноутов, тяжелая артиллерия — гаубицы и мортиры. Среди них Чехов с его „Чайкой“ казался небольшим судном, в пять тысяч тонн,

каким-то шестидюймовым орудием. А между тем…»

А между тем именно «Чайке» с ее обыденностью, отсутствием исторической эффектности, экзотичности, с бытовыми вещами («золаизмом», то есть натурализмом), с ее речевыми паузами, наполненными звуками, с внутренней сосредоточенностью и малолюдностью (в пьесе нет выигрышных массовых сцен) Художественный театр обязан своим настоящим рождением.

17 декабря 1898 года на премьере «Чайки» театр был полупуст. Чеховская пьеса не сделала полного сбора. И вдруг — неожиданный успех спектакля, не только определивший будущую судьбу Чехова-драматурга и Художественного театра, но и в целом изменивший театральное искусство XX века. Позже именно четыре чеховские драмы (от «Чайки» до «Вишневого сада») стали программной основой художественников, той лабораторией, где были сделаны важнейшие открытия в области режиссерского психологического театра. «Дядя Ваня», которого Чехов едва не отдал Малому театру. «Три сестры» — лучший, по мнению Немировича, спектакль по актерскому ансамблю и «мизансцене» Станиславского. И наконец, «Вишневый сад» — самый яркий и самый выразительный символ Художественного театра. К слову сказать, Чехов остался недоволен постановкой «Вишневого сада». В этом вроде бы, на первый взгляд, частном эпизоде оказался заложен будущий конфликт двух авторств — драматурга и режиссера, — острый и актуальный и по сегодняшний день.

В спектаклях по Чехову (в «линии интуиции и чувства») «театр четвертой стены» (то есть театр, четко разделенный невидимой воображаемой плоскостью на сцену и зрительный зал) учился театральному психологизму. Чеховские паузы, рассогласованность слов и действий его персонажей обнаружили зазор между внешним и внутренним (так называемый психологический подтекст). Внимание зрителей переключилось с внешних событий на оттенки переживаний героев, на тонкую и сложную вязь человеческих отношений. И персонажи на сцене, и зрители в зале были нацелены на понимание внутреннего мира «другого». Художественная целостность спектакля создавалась с помощью атмосферы (той эмоциональной достоверности, которая позволила современникам определять чеховские спектакли как «театр настроения»).

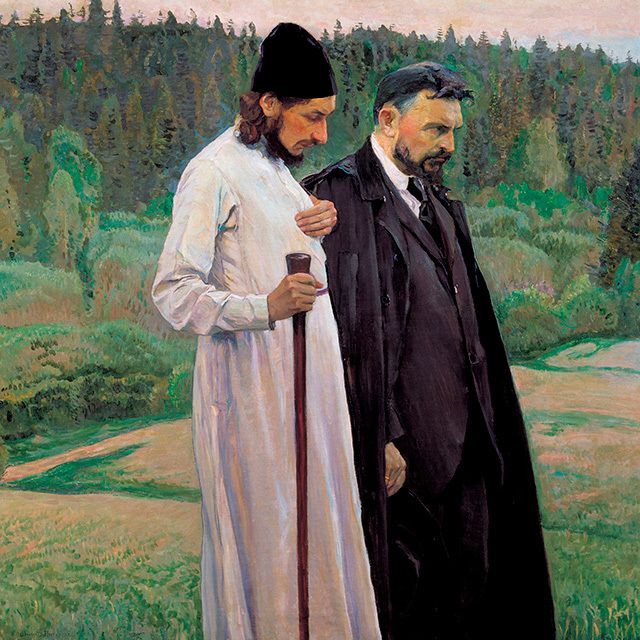

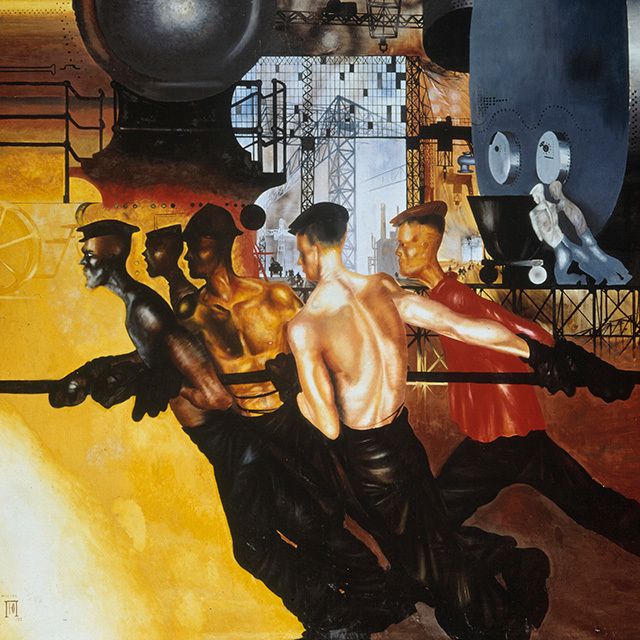

Едва возникнув, Московский Художественный театр стал любимым (и модным) театром интеллигентной публики, находившей в его спектаклях соответствие своим идеалам, вкусам, чаяниям. Однако театральный процесс в первые полтора десятилетия XX века развивался стремительно. Пройдет всего четыре сезона, и любимый ученик Немировича, один из ведущих актеров Художественного театра Всеволод Мейерхольд внезапно покинет Станиславского и Немировича, откроет «Товарищество новой драмы» в провинции, пробуя себя не только как актер, но и как режиссер. А еще через три года, летом 1905-го, в Студии на Поварской (филиальной мхатовской сцене) Мейерхольд, приглашенный Станиславским, вместе с художниками Николаем Сапуновым и Сергеем Судейкиным начинает освобождаться «от натуралистических пут мейнингенской школы», от «ненужной правды» (выражение Валерия Брюсова) своих учителей. Театр-студия стал «театром исканий новых сценических форм». И хотя подготовленные в нем спектакли так и не увидел зритель, Мейерхольд в этой работе впервые подошел к идее театра намеренной условности — оппонента психологического театра.

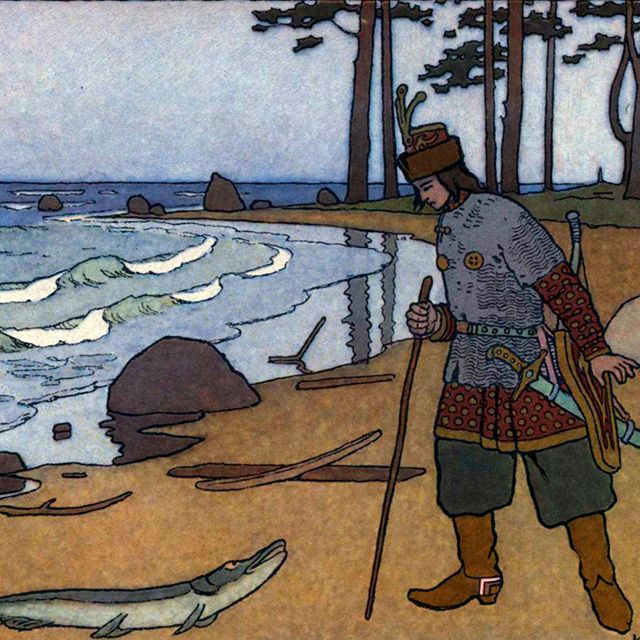

Пройдя до возможного предела один из путей «условного театра» начала XX века — символистского «статичного театра», восходящего к теории и практике Мориса Метерлинка, Мейерхольд открывает эстетику театра-балагана. В канун нового, 1907 года он ставит на сцене петербургского театра Веры Федоровны Комиссаржевской «Балаганчик», в афише которого значилось: «Авторы спектакля — Александр Александрович Блок и Всеволод Мейерхольд». Впервые режиссер впрямую назвал себя «автором спектакля».

Теория театра-балагана отсылала к тем театральным эпохам, в которые не существовало жесткой литературной основы (письменной драматургии). Актер был центром такого театрального действа, которое создавало не «жизненную реальность», но открытую «игру в жизнь» с импровизацией, опирающейся на «сценарий» — последовательность драматических ситуаций, с образом-маской, намечающим типы поведения без конкретных индивидуальных особенностей («не один Арлекин, а все Арлекины,

К началу 1910-х годов в режиссерском театре четко обозначились два полюса. На одном — психологический, литературный «театр четвертой стены». На другом — игровой, импровизированный (в духе комедии дель арте) театр-балаган. Между ними (рядом с ними), дополняя и взаимно влияя друг на друга, существовали различные типы комбинаций «жизнеподобного» и «условного» театрального искусства.

С момента легендарной встречи в «Славянском базаре» прошло чуть больше 15 лет. За это время не только возник и укрепил свои позиции Московский Художественный театр, во многом определивший театральное искусство первой половины XX века, но родилась новая творческая профессия, радикально изменившая театральный язык, произошла смена автора — «хозяина» спектакля. Появление режиссера спровоцировало определение театром своих границ, осознание самостоятельности театрального искусства. И сама режиссура, восходящая корнями к мхатовским опытам, пошла разными дорогами, пробуя, экспериментируя одновременно в нескольких направлениях.

Много лет спустя Михаил Чехов в лекции для американских студентов «О пяти великих русских режиссерах» попытался обобщить опыт ранней русской режиссуры, богатой на имена, открытия, эксперименты, — той части культурного наследия Серебряного века, которая стала значимой не только для русской, но и для мировой сцены. Михаил Чехов выделил пять великих режиссерских имен: Константин Станиславский, Всеволод Мейерхольд, Евгений Вахтангов, Владимир Немирович-Данченко, Александр Таиров — и дал творчеству каждого краткую характеристику: Станиславский с его верностью «правде внутренней жизни», Мейерхольд с его «демоническим воображением» («во всем он прежде всего видел зло»), Вахтангов с его «сочной театральностью», Немирович-Данченко с его математическим мышлением, чувством структуры и целого, Таиров с его красотой как самоцелью. Все они в итоге, по мнению Чехова, расширили пределы театра, открыли свободу в выборе творческого метода: «Сопоставляя крайности Мейерхольда и Станиславского с театральностью Вахтангова, мы в конце концов приходим к убеждению: все допустимо, все возможно в театре». Главный урок раннего режиссерского театра: «Все совместимо и сочетаемо! Смелость! Свобода! Так воспитали нас Станиславский, Мейерхольд, Таиров и другие».