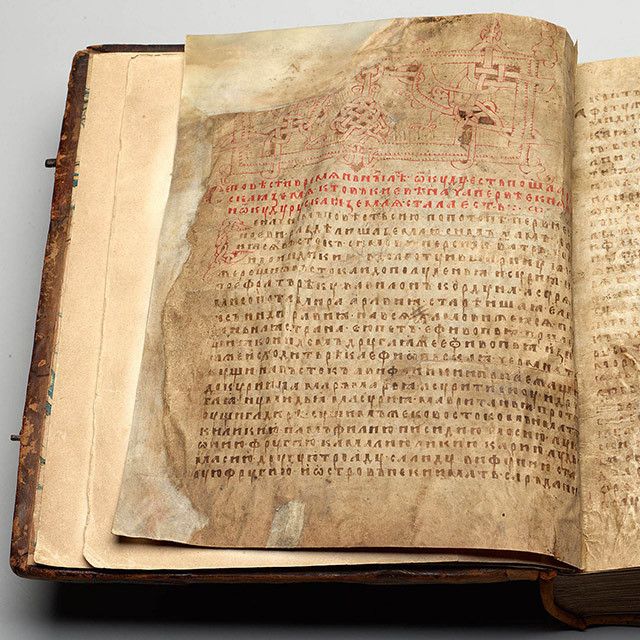

Расцвет русской иконописи

Если у человека, не являющегося историком искусства, спросить о том, какие древнерусские иконы ему известны, он почти наверняка назовет произведение первой четверти XV века — «Троицу» Андрея Рублева, сознательно или инстинктивно продолжив устойчивую традицию суждений о русской иконописи. Искусство средневековой Руси пережило несколько блистательных эпох, но до сих пор о нем часто судят по памятникам XV столетия — времени знаменитых мастеров Андрея Рублева и Дионисия. Этот выбор неслучаен, так как на него влияет целый ряд сошедшихся воедино факторов.

Русская, прежде всего московская, живопись XV века выделяется не просто своим художественным совершенством, но и тем, что она, поднявшись до византийского уровня, вполне очевидным образом сочетает свои «византийские» свойства с ярко выраженной спецификой, которую условно можно назвать национальной. Это искусство находится на хронологическом пограничье собственно византийской истории и так называемого поствизантийского периода — эпохи, начинающейся с падения Константинополя в 1453 году. Оно формулирует высокий идеал, как бы суммирующий духовный опыт классического православного Средневековья. Как и средства его художественного воплощения, этот идеал имеет вполне очевидные византийские истоки, но создается мастерами, глубоко укорененными в местной культуре. Их имена, известные по источникам, соединяются с более или менее сохранившимися произведениями, едва ли не впервые за всю историю Руси позволяя исследователям порассуждать о том, каким был средневековый русский иконописец. Все эти составляющие — высокое качество живописи, ее своеобразие, универсальный характер и глубина стоящих за ней идей, иллюзия ощущения (о иллюзии я говорил в том смысле, что этих иконописцев воспринимали по аналогии с европейскими художниками Нового времени, не до конца учитывая реалии Средневековья) присутствия конкретных, а не анонимных творцов — в нашем сознании совмещаются с представлениями о целом ряде исторических процессов: возвышении Москвы, активизации ее духовной жизни и расцвете монастырей, освобождении от ордынского ига и формировании единого государства. Все это вместе создает образ расцветающей, бурно развивающейся русской культуры.

Несмотря на кажущуюся ясность истории русского искусства XV столетия, она вызывает много вопросов. В какой степени пути его развития определены логикой эволюции культуры православного мира и в какой степени — внутренними русскими обстоятельствами? Почему именно в этот период в Москве, Новгороде и Пскове складываются более отчетливые, чем раньше, узнаваемые признаки региональных художественных традиций? Можем ли мы говорить о «русском искусстве» как о целостном явлении, или это условный термин, порожденный нашими представлениями об эпохе единого государства, которые распространяются на XV век? Почему в это время почти нет следов пребывания на Руси греческих и балканских мастеров? Как русская художественная культура этого периода обходится со своим византийским наследством?

Попробуем ответить на эти вопросы и понять, почему в XV веке живопись Руси достигает значительных художественных вершин. Какими бы ни были исторические судьбы русских земель, этот феномен вряд ли мог состояться без активной экспансии византийской художественной культуры во второй половине XIV столетия. Письменные источники и сохранившиеся памятники свидетельствуют о том, что в это время в Москве, Новгороде, вероятно в Пскове и, может быть, в других крупных городах Руси работало много выдающихся живописцев византийского и балканского происхождения, сформировавшихся в мастерских Константинополя и Фессалоники. Они принесли на Русь разнообразные, но всегда высококачественные варианты так называемого палеологовского стиля.

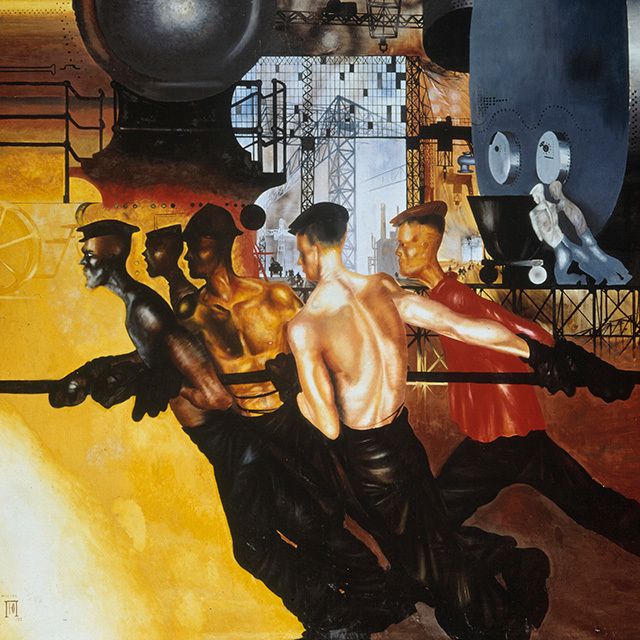

Этот стиль, названный по последней императорской династии, возродил унаследованные от Античности классические формы, приспособив их к особенностям поздневизантийского религиозного сознания. Русь во второй половине XIV века узнала оба основных варианта палеологовского искусства. Одним из них было экспрессивное течение, смело искажавшее и стилизовавшее форму, чтобы показать процесс духовного перерождения человека. Второй, более традиционный и уравновешенный вариант стиля позволял создать полноценный образ физически и духовно прекрасной личности, преобразившейся благодаря воздействию Божественной благодати.

Вместе с этими художественными концепциями византийские иконописцы и фрескисты принесли на Русь сложную систему живописных приемов, рассчитанных на использование мастерами-виртуозами. И сравнительно немногочисленные свидетельства письменных источников, и сохранившиеся произведения позволяют говорить о том, что русские иконописцы усваивали эти приемы не только путем копирования, но и более эффективным способом, обучаясь у византийцев и помогая им при создании крупных живописных ансамблей. В тех землях, где в последние десятилетия XIV и в начале XV века строилось и украшалось много каменных храмов — в Новгороде и особенно в Москве, которая к тому времени стала резиденцией и великого князя владимирского, и митрополита всея Руси, — сложилась подвижная, менявшая свой состав, но устойчивая греко-русская художественная среда, определившая характер элитарного русского искусства. О ней проще всего судить в случае с Москвой (аналогичное явление в Новгороде,

Эту стилистическую полифонию — признак развитой столичной культуры — почти невозможно напрямую соотнести с именами и фактами, упомянутыми в письменных источниках. Однако важно, что последние дают принципиально схожую картину. Так, судя по летописным данным, в 1390–1400-е годы, в эпоху великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана, ведущим московским живописцем, исполнявшим основные великокняжеские заказы, был Феофан Грек, чья репутация сложилась гораздо раньше, когда он работал в Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. В 1395 году мастер руководил росписью дворцовой церкви Рождества Богородицы, в 1399 году — росписью Архангельского собора, а в 1405 году возглавлял живописные работы в Благовещенском соборе. Каждый раз процесс был организован

Все эти сведения не позволяют реконструировать биографии перечисленных мастеров и выяснить, кто из них в свое время мог учиться у Феофана, у Семена Черного или у неизвестных нам по имени византийцев. Однако на основе летописных данных мы можем сделать важный общий вывод: на протяжении довольно короткого промежутка времени, в течение примерно двух десятилетий, в Москве более или менее синхронно работали пять выдающихся иконописцев, чьи имена удостоились упоминания в летописи. Один из них был греком, трое, несомненно, русскими. Еще один иконописец — Семен Черный — мог быть кем угодно: греком, русским или представителем одного из южнославянских народов. Коль скоро Семен, Прохор и Андрей Рублев работали вместе с Феофаном и к тому же были отмечены летописцем, их явно признавали мастерами столичного византийского уровня. Кроме того, в распоряжении московских заказчиков были и другие высококлассные мастера, в том числе византийцы. Их имена не попали в источники либо по случайным причинам, либо потому, что этим людям не пришлось участвовать в росписи каменных храмов (именно такие крупные работы, и то не всегда, фиксировались летописцами). Очевидно, многие московские живописцы — прежде всего те же безымянные ученики и сотрудники Феофана, среди которых могли быть и другие греки, — долгое время оставались членами артели своего учителя, что не мешало им в случае необходимости выступать в качестве самостоятельных мастеров высокого класса. Судя по всему, греческие живописцы приезжали в Москву и при митрополите Фотии, прибывшем на Русь в 1410 году.

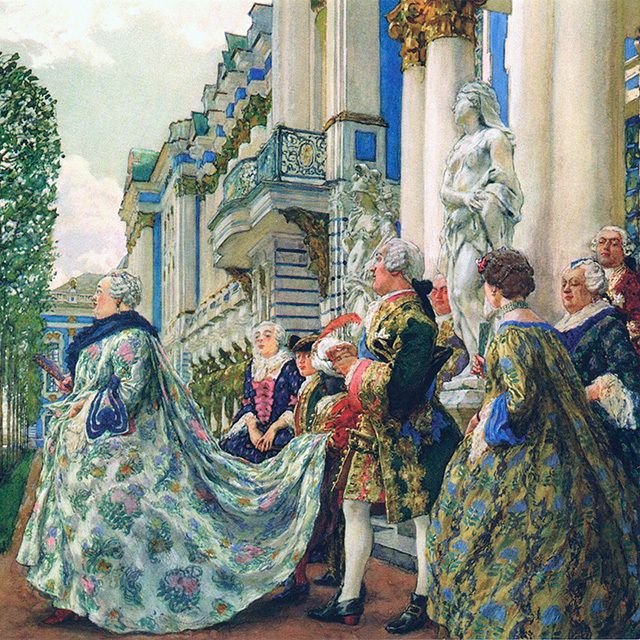

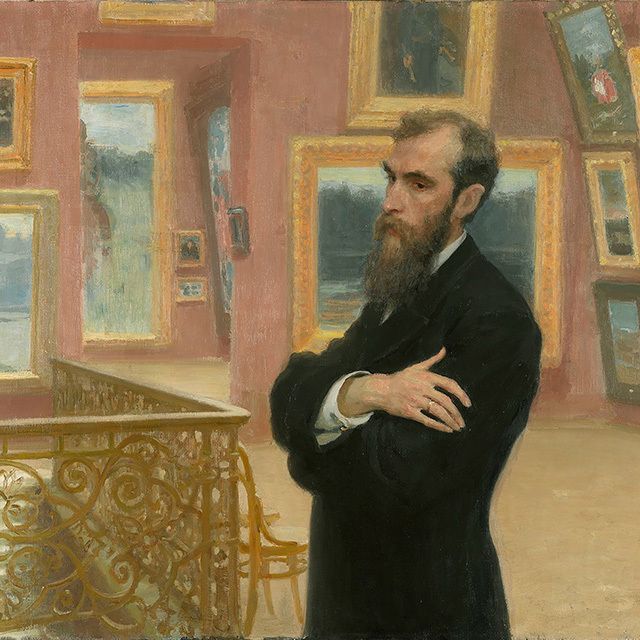

Комплексный анализ источников и артефактов дает основания видеть в Москве рубежа XIV–XV веков не просто одну из нескольких «художественных столиц» Руси, но своего рода восточнославянский Константинополь в миниатюре. Здесь не только создаются великие произведения, такие как иконы деисусного чина из Успенского собора в Звенигороде, а впоследствии — рублевская «Троица», но и разрабатываются новые иконографические темы и целые типы живописных ансамблей. Достаточно напомнить, что именно московское искусство породило систему высокого многоярусного иконостаса и его центральную композицию — эсхатологический образ Спаса в Силах, то есть Христа во славе, восседающего на своем небесном престоле. Здесь же, вероятно благодаря Феофану Греку, оставшемуся в памяти образованных современников (об этом мы знаем по восторженному отзыву Епифания Премудрого в его письме Кириллу Тверскому), сложился архетипический образ «пресловущего», то есть знаменитого, живописца, повлиявший на восприятие современниками и потомками Андрея Рублева и Дионисия.

Местная художественная жизнь становится явлением общерусского значения. Еще до окончательного торжества Москвы как политического центра она стала церковной столицей Руси, распространяя свое культурное влияние и на Северо-Восток, и на Новгород, и на гораздо более далекие земли, которые, казалось бы, уже жили отдельной жизнью, но до середины XV века номинально еще подчинялись проживавшим в Москве киевским митрополитам. Так, непредвзятый анализ икон XV столетия, происходящих из нынешней Западной Украины, показывает, что московские импульсы в виде определенных сюжетов и композиционных схем доходили почти до Кракова, влияя на дальнейшее развитие искусства Галичины, Волыни и Карпат. Впрочем, эти территории, судя по всему, не были изолированы и от других художественных центров, оказавшихся внутри границ современной России, прежде всего от Новгорода. Если даже дальние юго-западные земли бывшей Киевской Руси в XV веке еще не покинули общее культурное пространство, то Новгород, Псков, Тверь и Рязань тем более должны были испытывать влияние московского искусства, хотя в эту эпоху они и не входили в состав Московского государства.

Однако сказанное не означает безусловного художественного первенства Москвы и первичности ее искусства. Столицы других княжеств и земель поддерживали связи с Византией не только через центр русской митрополии, но и самостоятельно. В Новгороде — и, вероятно, не только там — также сложилась собственная художественная среда, имевшая прочную византийскую основу и высоких покровителей. Даже иконографические новации, приходившие из Москвы, здесь толковались

Совершенно иначе выглядит искусство Новгорода и Пскова, не говоря уже о том, что оба эти центра, в свою очередь, мало похожи друг на друга. Псковская традиция, оформившаяся в первой половине XV века, строится на антиклассических началах: в ее основе лежит экспрессивный вариант поздневизантийской живописи, позволяющий передать глубокую взволнованность персонажей, напряженность их духовной жизни и готовность к подвигу ради единения с Господом. Чтобы показать это состояние, фигуры изображаются в резком движении, ликам придается почти гротескная выразительность, цветовая гамма строится на сопоставлении темных тонов и ярких вспышек света, а пластическая форма моделируется темпераментно и обобщенно.

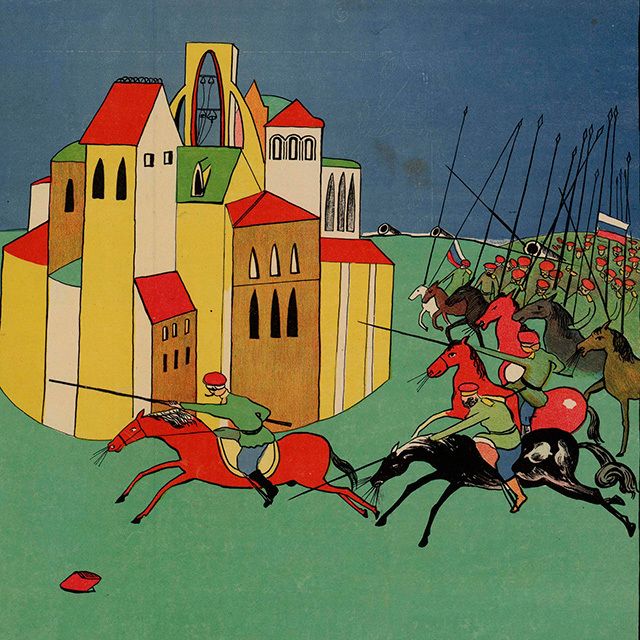

Новгородская живопись в первой половине XV столетия более разнообразна. От этого времени остались иконы и миниатюры, в которых заметно воздействие разных стилистических течений, включая экспрессивную живопись второй половины XIV века. Тем не менее новгородские мастера не пошли по пути соседей-псковичей и создали свой художественный идеал на иной основе. В новгородских произведениях форма не искажается, а сохраняет структурность и пластическую полноценность, лики обладают правильными очертаниями, цветовая гамма остается разнообразной и звучной. Определенность и предметность художественного языка новгородской иконы сочетается с предельной отчетливостью ее эмоционального строя. Несколько геометризованные формы, пластические и цветовые контрасты подчеркивают героическую мощь персонажей. Их физическая сила усиливает духовную значительность образов, которые являют зрителю ясно сформулированный нравственный императив.

Узнаваемый облик новгородской иконы сложился примерно ко второй четверти — середине XV века. К этому времени или даже несколько раньше оформились устойчивые признаки живописи Пскова и Москвы. Относительное совпадение этих процессов неудивительно, так как в разных регионах Руси они протекали более или менее одновременно. И в Москве, и в Новгороде, и в Пскове на основе более ранних традиций и принесенных византийских идей выработались устойчивые местные вкусы, которые поддерживались средой, создавшей то, что принято называть школой, — систему преемственного воспроизведения квалифицированных кадров. Однако было еще одно важное обстоятельство: приблизительно во второй четверти XV века на Руси исчезают следы присутствия приезжих иконописцев. О византийских и балканских художниках нет сведений в русских источниках, но бесспорных свидетельств их работы не содержат и сами произведения живописи. Отныне живопись русских земель развивается самостоятельно, используя в качестве основы достижения позднего XIV и раннего XV столетия.

Миграция византийских иконописцев на Русь могла прекратиться по нескольким причинам, сводящимся к неблагоприятной политической обстановке. К их числу, вероятно, относились династическая война в Московском княжестве, Ферраро-Флорентийская уния 1438–1439 годов и последовавший за ней церковный разрыв между Москвой и Константинополем, экспансия турок-османов, которая вряд ли благоприятствовала использованию традиционных путей между Византией и Русью, наконец — падение Константинополя в 1453 году. Однако не менее важным кажется то, что ведущие центры Руси выработали свою модель художественной жизни. Она уже не требовала присутствия учителей-греков, обеспечивала заказчиков художественными силами нужного уровня и чем дальше, тем больше воспринималась как нечто самодостаточное — в том числе в эстетическом отношении. В этих условиях местное «чувство формы» стало доминирующим, среда мастеров, очевидно, более монолитной, а система приемов подверглась почти академической стандартизации. Хотя русскую живопись второй половины XV века можно сопоставлять с искусством греческого мира и Балкан, порой находя общие черты, в целом эти явления связаны между собой слабо. Это видно из сравнения московских памятников эпохи Андрея Рублева и живописи последней трети XV века, которую олицетворяют произведения Дионисия и мастеров его круга. От родственных византийских памятников произведения рублевского времени отличаются особыми качествами: пластической обобщенностью рельефа, ведущей ролью силуэта и линии, идеализацией образов, которые кажутся менее портретными, чем на византийских иконах. Ориентируясь на художественную систему поздневизантийского классицизма, московское искусство раннего XV века не полностью использует ее возможности, сокращая арсенал используемых средств, лишая фигуры физической весомости, а лики — ораторского пафоса.

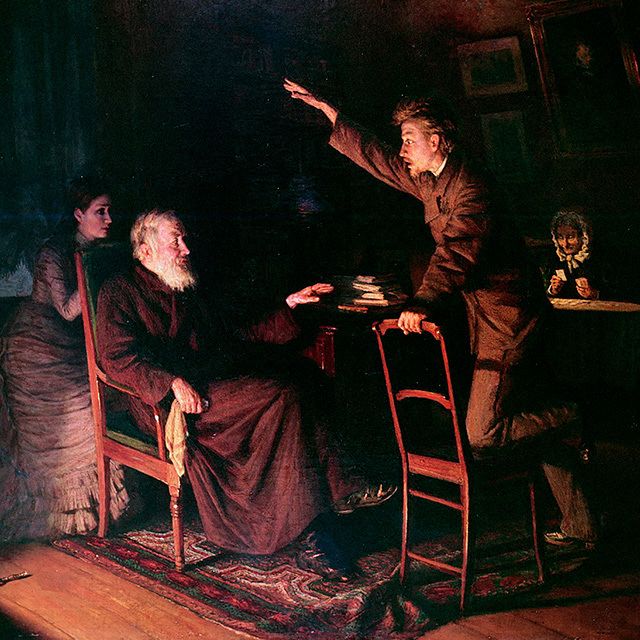

Тем не менее по сравнению с образами эпохи Дионисия образы времени Рублева выглядят гораздо более византийскими. В них сохраняется равновесие между условностью художественного языка, позволяющей сосредоточить внимание зрителя на универсальных идеях, и глубиной характеристики персонажа. На этом фоне искусство конца XV века воспринимается как прекрасная абстракция: сохраняя признаки генетической связи с живописью палеологовской Византии, оно не придает большого значения индивидуальным чертам образов и подвергает их унификации. Имперсональность московской живописи конца XV века, легко узнаваемой по изящным, сильно удлиненным фигурам с маленькими головами и едва намеченными чертами ликов, могла быть программной, но вместе с тем это закономерное следствие жизни без Византии, отсутствия прямых контактов с греческим миром и его искусством, которое в этот период, переживая не лучшие времена, все же сохраняло память о величественных фигурах и ярких образных характеристиках палеологовского искусства.

Все сказанное имеет отношение не только к московской культуре. При всем своеобразии живописи Новгорода и Пскова сходные тенденции заметны и там, причем это вряд ли можно объяснить только воздействием московской культуры и тем более расширением границ Московского государства. Скорее здесь действовали более сложные механизмы и более общие закономерности. В XV веке восточнохристианское искусство в целом тяготело к тому, чтобы сформулировать универсальный, вневременной идеал святости, и процесс его художественного воплощения со временем должен был привести к появлению стилистической концепции, в которой общее преобладало над индивидуальным. На Руси этот процесс был усилен дополнительными факторами. Одним из них оказалась склонность к большей условности и схематичности художественного языка, которая была естественна для страны без античного прошлого. Вторым важным обстоятельством, вероятно, была относительная молодость русской культуры. В XIV–XV веках, после монгольского нашествия, постепенно формировался ее новый вариант — так сказать, «великорусская» ветвь, и для него потребовалось равнозначное явление в области искусства. Невизантийская по своей природе ментальность формирующейся общности нашла яркое выражение в обобщенности художественных характеристик и образного решения. Эти качества унаследует и искусство XVI столетия: оно также будет оперировать общими категориями, а не индивидуализированными образами, хотя в эту эпоху не раз предпринимаются попытки возвращения к формам величественного поздневизантийского классицизма.

Сходство путей развития изобразительного искусства в крупнейших центрах Северо-Востока и Северо-Запада Руси не может быть объяснено лишь тем, что все они принадлежали к большой православной ойкумене. Вполне очевидно, что в XV столетии Русь представляла собой общее, хотя и сложно организованное культурное пространство, где одни и те же идеи могли бы распространиться и без импульсов московского происхождения. И все же этот мир был разнообразным, а перспективы его эволюции непредсказуемыми. Из-за неравномерной сохранности памятников мы не можем судить о всех вариантах искусства XV века. Однако, если опираться на то, что есть, складывается впечатление, что не каждый крупный город обладал своей оригинальной художественной школой. В этом отношении Русь как будто делится на несколько разномасштабных регионов: это небольшая Псковская земля, Новгород с его огромными территориями и не менее обширная Средняя Русь со множеством старых городов, на фоне которых выделяются две великокняжеские столицы — Москва и Тверь с их развитой, но укорененной в среднерусской традиции художественной культурой. Возможно, что со временем, при альтернативном ходе истории, эти три «протоматерика» могли бы отделиться друг от друга и вести самостоятельную художественную жизнь. Этого не произошло, но показательно, что даже в XVI веке, когда отличительные свойства местных традиций теряют былую отчетливость, живопись Новгорода, Пскова и Средней Руси во главе с Москвой все же не образует абсолютно единого потока. Каждая из этих исторических областей сохраняет элементы своего прежнего художественного менталитета, соединяя их с элементами нового общерусского стиля. В этом и состоит значение искусства XV века: способное к емким художественным обобщениям, оно завершает собой классическое русское Средневековье и становится основой для позднесредневековой культуры, которую уже можно считать культурой русского народа в современном смысле этого слова.