Леонид Крысин: «Это была атмосфера свободы и интеллектуального блеска»

Детство в Подмосковье, эвакуация на Урал, экзамен по географии, дружба с Чуковским, работа в «Информэлектро», Красная площадь утром 25 августа 1968 года. В новом выпуске цикла «Ученый совет» — воспоминания лингвиста Леонида Петровича Крысина

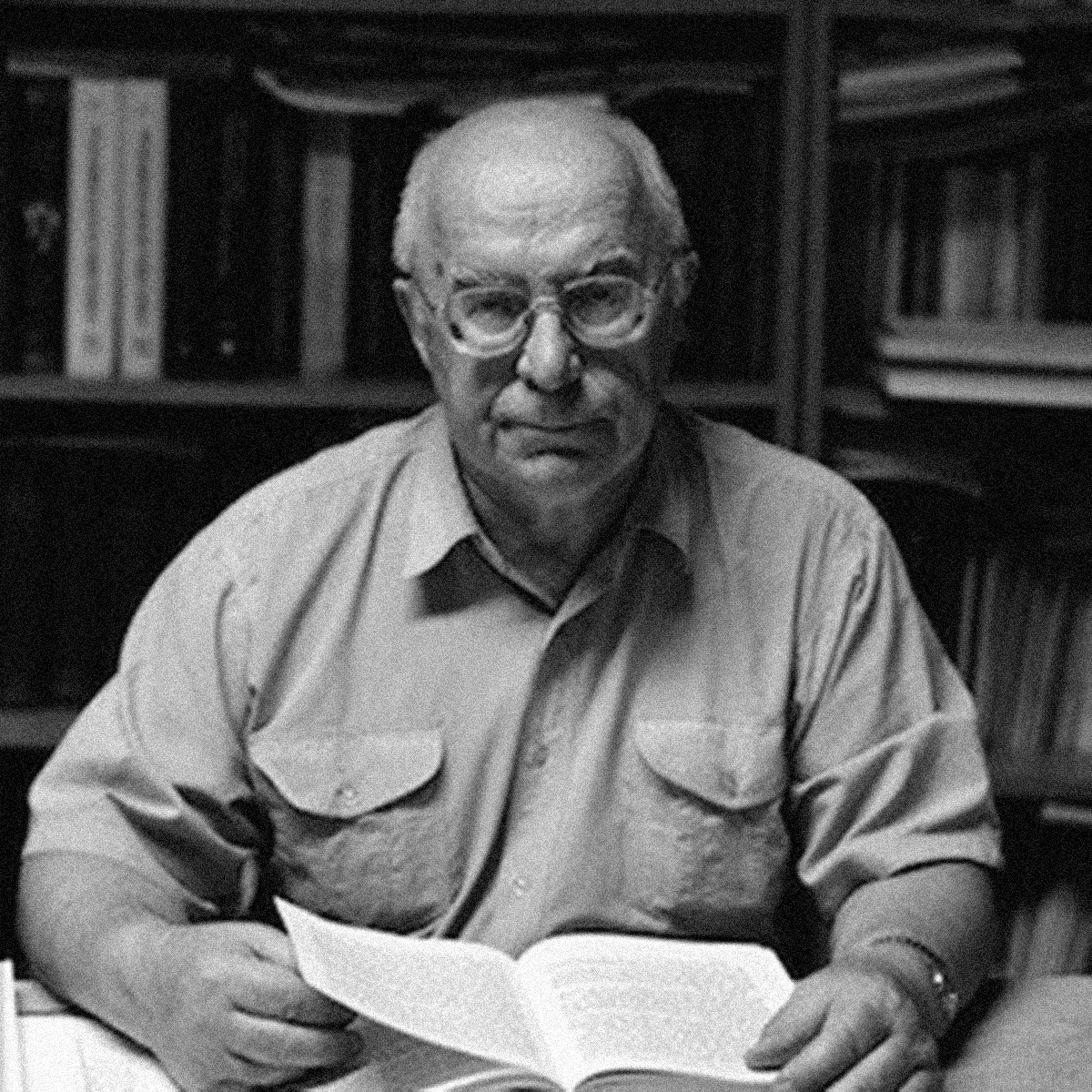

Лингвист, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, глава Московской школы функциональной социолингвистики.

С 1997 года заведует отделом современного русского языка ИРЯ РАН. Автор более 400 публикаций — монографий, словарей, учебников для вузов, статей, рецензий. Автор идеи создания Толкового словаря русской разговорной речи, один из его составителей, ответственный редактор.

Научные интересы: лексикология, семантика, стилистика, лексикография, социолингвистика, разговорная речь.

О собаке на веревочке

Я помню себя, наверное, лет с трех. Жили мы тогда в Подмосковье, на станции Плющево (сейчас это Москва). Из игрушек у меня была одна только матерчатая собака, набитая опилками. Я ее по полу возил за веревочку. Иногда, когда приезжали гости, я играл на ней, как на гармошке. Это первое воспоминание о детстве.

6 июня 1941 года мне исполнилось шесть лет, и в тот же месяц началась война. 22 июня над нами кружил самолет. Опознавательных знаков не было видно: довольно высоко. Но взрослые говорили, что это разведчик снимает, фотографирует. Бабушка Евдокия Терентьевна выскочила из дома в панике, что сейчас начнут бомбить, но ее успокоили.

Об эвакуации на Урал и четырех стульях

Отец работал на военном заводе. В начале июля и завод, и семьи работающих на этом заводе были эвакуированы на Урал. Процесс эвакуации был очень длительный,

Сначала была команда быстро собраться и ничего с собой не брать. В Перове стояли вагоны. Они

О маслобойне и ссылке

Семья состояла из шести человек: мама, отец, двое братьев, сестра, я маленький. Отец работал токарем на заводе. У него был высший, седьмой разряд, но зарплата все равно была маленькая, и на шесть человек ее не хватало.

Отец происходил из большой крестьянской семьи и был четырнадцатым ребенком. После него родились еще двое, причем пятнадцать — это мальчики, а последняя — единственная девочка, тетя Шура. Отец очень рано начал помогать взрослым, чуть ли не с семи лет. А с 12 лет просто работал наравне с ними.

Уже после революции, в 20-е годы, у него вместе с братьями была маслобойня, но чем дальше, тем труднее становилось ее содержать. В декабре 1929 года отец заплатил большой налог — и вдруг приходит бумажка, что нужно платить еще раз. Он пошел выяснять, в чем дело, начал говорить

Их привезли на станцию Чусовская, по названию реки Чусовая, и там он работал на углежжении — был такой промысел. Через

В 1932 году ссылка кончилась, отец поехал в Подмосковье и нашел работу в сельскохозяйственном институте на станции Плющево. Было много трудностей с получением жилплощади, но в результате все-таки дали две комнаты в коммунальной квартире. И там жили до начала войны.

О жизни в Симе, хлебе и соли

Нас эвакуировали на Урал, в Сим. Сейчас это небольшой город, а тогда это был поселок — довольно большой. Через него шла узкоколейка.

Отец работал на том военном заводе, с которым эвакуировался, и довольно быстро к нему присоединились дети. Старшему, Юре, было семнадцать. Лиде, наверное, пятнадцать. Вите четырнадцать лет.

Отец был тысячником, то есть рабочим, который выполнял тысячу норм. Для меня это загадка: что это за нормы, которые можно было в тысячу раз превысить? Может быть, гипербола

Население этого поселка к эвакуированным относилось враждебно. Очень не хотели, чтобы им подселяли эвакуированных. Мы несколько раз меняли квартиру из-за того, что с хозяевами никак не удавалось дружно жить. Потом

Главная трудность в первый год заключалась в том, что у местного населения были посевы, посадки. А мы приехали в середине июля и уже не могли ничего посадить: даже если бы нам дали землю, не успели бы. Это лето и осень 1941 года, а потом зима и уже весна 1942-го — жуткое было время, очень голодное. Но

Уже в 1942-м нам дали землю, мы посадили картошку и дальше питались вволю. Картошка была основной едой. Мама

О 1 сентября 1943 года

Я пошел в школу в восемь лет, в 1943 году. Причем я пошел в буквальном смысле: меня никто не провожал, потому что всем было некогда. Я просто знал, что 1 сентября начинается учебный год, и пошел из дома в школу. Меня встретила директор и спрашивает: «А ты с кем пришел?» Я несколько обалдевши говорю: «Ни с кем, я пришел учиться». Она была удивлена, что со мной нет никакого провожатого. Но меня зачислили, и я проучился там до весны 1946 года. Я оканчивал четвертый класс, но не окончил, потому что мы уехали.

О жизни в бараке

Мы жили в Мытищах, на Тайнинской (есть такая станция перед Мытищами), в одноэтажном бараке. Отцу выделили комнату, довольно большую — метров тридцать, наверное. Посреди комнаты стояла печь с плитой, на которой можно было готовить, она отапливалась дровами. От этой печи шла труба через половину комнаты, чтобы дым выходил наружу.

Эта барачная комната была замечательна тем, что уже с начала зимы стены в ней промерзали примерно сантиметра на два. Вот такая снежная корка.

О школе в Мытищах и учителях

Я ходил в мытищинскую школу № 1 — в ней я проучился с конца 1946 года до самого начала 1950-го. У меня было два замечательных учителя литературы и русского языка: Петр Афанасьевич Дубровский и Александр Андреевич Лапицкий. Первый учил меня вплоть до седьмого класса, а второй — с восьмого по десятый. Замечательные люди — и как учителя, и в человеческом смысле. Когда мы переехали из Мытищ в Люберцы и я стал учиться в люберецкой школе, я был в переписке с Дубровским. В девятом или в десятом классе я написал ему, что я хочу поступить на филологический факультет в МГУ. Он прислал мне панический ответ: «Куда ты устремился? Филологи — это самые нищие люди, им платят копейки. Что ты будешь делать, когда у тебя будет семья? Как ты будешь кормить семью?» И так далее. Я поблагодарил его, все-таки остался при своем мнении и в 1953 году поступил на филологический факультет МГУ.

О кудряше, долгунце и птичьем помете

Был очень большой конкурс — 14 человек на место. Администрация факультета, а может быть, даже всего МГУ придумала такой ход: добавить еще один экзамен, на котором возможен провал. И добавили географию. Вопросы, которые задавал мне географ, были довольно трудными.

— Что из технических культур сеется в лесной полосе Европейской части СССР?

Я отвечаю:

— Лен, конопля.

— Где?

— В Калининской, Смоленской областях, на северо-востоке Белоруссии.

— Почему там сеют лен?

— Там влажный климат.

— Ну и что?

— Лен нуждается в большом количестве влаги.

— Почему?

— Потому что толстый стебель льна питается почвенной и дождевой влагой.

— Верно. А какой лен там сеют, кудряш или долгунец?

— Долгунец.

— Чем отличается лен-кудряш от льна-долгунца?

— Не знаю.

— Ну ладно, это уже ботаника. Где самые богатые месторождения селитры?

— В Южной Америке.

— Где именно?

— В Перу.

— Почему?

— Там на прибрежных скалах очень большие гнездовья птиц.

— Ну и что?

— Птичий помет со временем превращается в селитру.

На этой географии подорвалось много народу. А я прокололся, как ни странно, на литературе, то есть на моем любимом предмете. Меня экзаменовал молодой преподаватель, как выяснилось потом, студент третьего курса филфака — видимо, преподавателей для экзаменов не хватало. И вот он со мной начал беседу о Тургеневе. Мне достался билет «Образ Базарова». А я до этого прочитал статью Добролюбова как раз на эту тему и стал говорить ему то, чего не было в стандартных учебниках, а он мотал головой: «Что-то вы не то говорите». Я пытался сказать, что это одно из мнений о фигуре Базарова. Он мне четверку влепил. Ну, неплохая вроде бы оценка, но она сильно подорвала мои возможности стать студентом, потому что нужны были одни пятерки, то есть надо было иметь 25 баллов. Тех, у кого было меньше 25 баллов, просто не принимали. А если недоставало одного балла, рекомендовали идти в приемную Клима Ворошилова Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — российский революционер и военачальник, а впоследствии государственный и партийный деятель., который в то время занимал

Об «Осином гнезде»

С

Ну а какие еще вы знаете произведения Ивана Сергеевича Тургенева?

— «Осиное гнездо».

— Что?

— Ой, извините, «Осиновое».

Имелось в виду «Дворянское гнездо». В общем, это, конечно, развеселило экзаменатора, и Валя был принят.

Не помню, на каком курсе нас переселили из общежитий со Стромынки на Ленинские горы, в высотное здание. Это были такие блоки, рассчитанные на двух жильцов, — небольшая прихожая и две комнаты. Валя был хорошим гимнастом и проделывал такую штуку. Блок был разделен каменной стеной, но снаружи был небольшой бордюр, по которому можно было из одной комнаты перейти в другую, минуя прихожую. Он не один раз это проделывал, хотя я его всячески отговаривал. И потом произошла трагическая ошибка. Он сорвался с этого выступа. Это был седьмой этаж, и он, естественно, разбился. Это был 1957 год. Он погиб в возрасте 21 года.

Об учителях

Первый учитель, который мне приходит на ум, — это Николай Алексеевич Федоров, замечательный и человек, и специалист. Как он проводил уроки, казалось бы, умершего латинского языка! Как он живо, и требовательно одновременно, и весело умел прививать такую любовь к этому языку. «Facilius est dicere, quam agere» («Легче говорить, чем делать») — такая латинская пословица. Прошло уже много лет, а я до сих пор это помню.

Петр Саввич Кузнецов, очень известный, очень разносторонний ученый. Он был историк языка, но мог преподавать и многие другие дисциплины. Более того, он даже писал

Сергей Михайлович Бонди — грандиозная фигура, очень известный литературовед, специалист по Пушкину. Когда он читал лекции в МГУ, приходили не только с других курсов филфака, но и с других факультетов. Он рассказывал о Пушкине с таким мастерством, с таким задором, с таким знанием предмета, что набивалась целая Коммунистическая аудитория: те, кто учился в старом здании МГУ, знают, что она довольно вместительная.

О Сталинской стипендии и распределении в Хабаровский край

Обычная стипендия, даже повышенная, была 290 рублей, а сталинская — 830. Когда я, окончив университет, пришел на работу в Институт русского языка, у меня зарплата была меньше, чем стипендия. Эта стипендия была серьезным подспорьем для нашей большой семьи со скудным обеспечением.

В конце пятого курса было так называемое распределение — термин, который нынешним студентам, возможно, не очень известен, но раньше распределение предполагало обязательную трехлетнюю работу после окончания вуза. Допустим, человек оканчивает МГУ — он никуда не может пойти по своей воле: филологам назначались школы, технарям — заводы, производство. Я был в числе тех, кто был распределен в Хабаровский край, в

Но осенью 1953 года был намечен съезд славистов в Москве, и высокое начальство с ужасом обнаружило, что в нашей стране нет института родного языка. Решили, что нужно разделить Институт языкознания, выделив русский язык, и вместо распределения направили группу студентов, окончивших филфак с отличием, в Институт русского языка Академии наук. Нас было 10 человек. Сейчас осталось двое: я и Игорь Степанович Улуханов, мой ровесник. Он родился на шесть дней раньше, чем я, — 31 мая 1935 года, то есть мы оба девяностолетние.

Я стал работать в этом институте, и началась другая эпоха: в профессиональном смысле это было изучение всех ипостасей русского языка.

О секторе культуры речи и работе с Ожеговым

Я и мой однокурсник Скворцов попали в сектор культуры речи, которым руководил Сергей Иванович Ожегов. Фамилия Ожегова знакома не только филологам, но и людям негуманитарного образования, потому что известен ожеговский словарь. Мы довольно быстро включились в работу и буквально в первые месяцы появления в Институте русского языка по заданию Сергея Ивановича стали разрабатывать словарь под названием «Правильность русской речи».

С моим появлением именно в здании института связана такая сценка. Я пришел, поднялся на второй этаж. Первый человек, которого я увидел, был Виктор Петрович Григорьев, ученый секретарь института. Он направил меня на третий этаж, в сектор Ожегова. Это была комната номер семь. Я туда поднимаюсь, открываю дверь, вхожу — сидят два старца, бородатые оба, о

Я вхожу, они прекращают свои разговоры, Ожегов недовольно, враждебно даже опускает очки с носа и спрашивает:

— В чем дело?

— Я пришел к вам на работу.

— У нас никакой работы нет.

— Ну как же, меня послал Виктор Петрович Григорьев, ученый секретарь института.

— А! Так вас к нам направили!

И тон изменился.

Началась наша работа над «Правильностью русской речи» Правильность русской речи. Опыт словаря-справочника. Составители Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов при участии Н. И. Тарабасовой. Под редакцией С. И. Ожегова. М., 1962.. Занимались мы этим три года. Наконец в 1962 году книга вышла и стала известна в институте и за его пределами.

Я недолго работал под руководством Сергея Ивановича Ожегова, потому что он умер в 1964 году, еще сравнительно молодым — ему было 64 года. Еще до этого сектор культуры речи разделился на два сектора.

О русском языке и советском обществе

Виктор Владимирович Виноградов, директор института, примерно в 1961 году пригласил в институт Михаила Викторовича Панова. Это был замечательный ученый, очень оригинально мыслящий, специалист не только в лингвистике, но и в литературоведении, читавший с успехом лекции в МГУ.

Он пришел к нам в институт, и началась работа с уклоном в изучение не культуры речи, а самого языка — современного русского языка. И вот тогда

Ожегов уговаривал меня остаться в его секторе, но я перешел к Панову. Все-таки в секторе под руководством Панова была более богатая, более глубокая, разнообразная исследовательская работа. Тема работы звучала немножко

Эта работа была закончена в 1966 году, что довольно быстро для исследовательской работы, а в 1968-м уже вышла в четырех томах.

О «массовом обследовании»

После этой монографии мы начали исследование, связанное со статистикой. Михаил Викторович Панов нас надоумил сделать такую работу, которая показывала бы, что существуют варианты произношения. Одни говорят «шыги», другие говорят «шаги», одни говорят «четверьг» — уже почти никто сейчас не говорит, — большинство говорит «четверг». И вот это было такое в основном фонетическое исследование того, как говорят люди из разных слоев, владеющие русским языком.

Мы ходили по разным учреждениям и делали массовые записи. Обычно тема записи объявлялась тому лицу, от которого зависело разрешение. На

Однажды мы со Скворцовым были на суде — записывали от руки, конечно. С этим Скворцовым мы потом расплевались, потому что он был секретарем партбюро Института русского языка, которое нас с Юрой Апресяном осудило.

О дружбе с Чуковским

В течение этой работы произошли некоторые события не лингвистического, не научного характера.

Одно событие такое. 1962 год, август. Я иду по коридору института, дохожу до конца, собираюсь спуститься вниз и вижу Корнея Ивановича Чуковского. Я в некотором обалдении останавливаюсь, он поднимается ко мне и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, где я могу увидеть двух сотрудников под фамилиями Крысин и Скворцов?» Я еще в большей степени обалдеваю и говорю, что я как раз Крысин. «Ну замечательно, я хотел бы попросить вас обоих написать рецензию на мою книгу „Живой как жизнь. Разговор о русском языке“». Первое издание уже вышло, он готовил второе и хотел, чтобы мы дали отзыв специалистов. Мы, естественно, согласились и с этого времени стали гостями в Переделкине у Корнея Ивановича. Он хотел общаться с нами, с такой вот филологической исследовательской молодежью, и сам приглашал нас, мы не напрашивались.

Когда мы приезжали в Переделкино, нас иногда встречали с шутливым издевательством. Кабинет был на втором этаже. И когда мы входили, снизу

Чуковский рассказывал такую историю. Гуляет он по дорожкам, идет вдоль забора. Мальчишки

— Дядь, а чё такое здесь на этой территории?

— А это дом сумасшедших.

— Как дом сумасшедших?

— Ну так, дом. Вот видите человека, который рыбу удит? Он утверждает, что он Ворошилов. А вот того видите? Это… — Корней Иванович ещекого-то называет.

Такой вот был шутник. С ним было очень интересно и разговаривать, и

Позже я познакомился с его дочерью. Лидия Корнеевна жила на этой же территории, но в отдельном помещении. Она занимала домик, который юмористически называла «Пиво-воды», потому что было похоже на палатку, где продавали пиво. Но она была строга относительно того, чтобы мы долго не занимали Чуковского своими разговорами.

О знакомстве с Юрием Апресяном

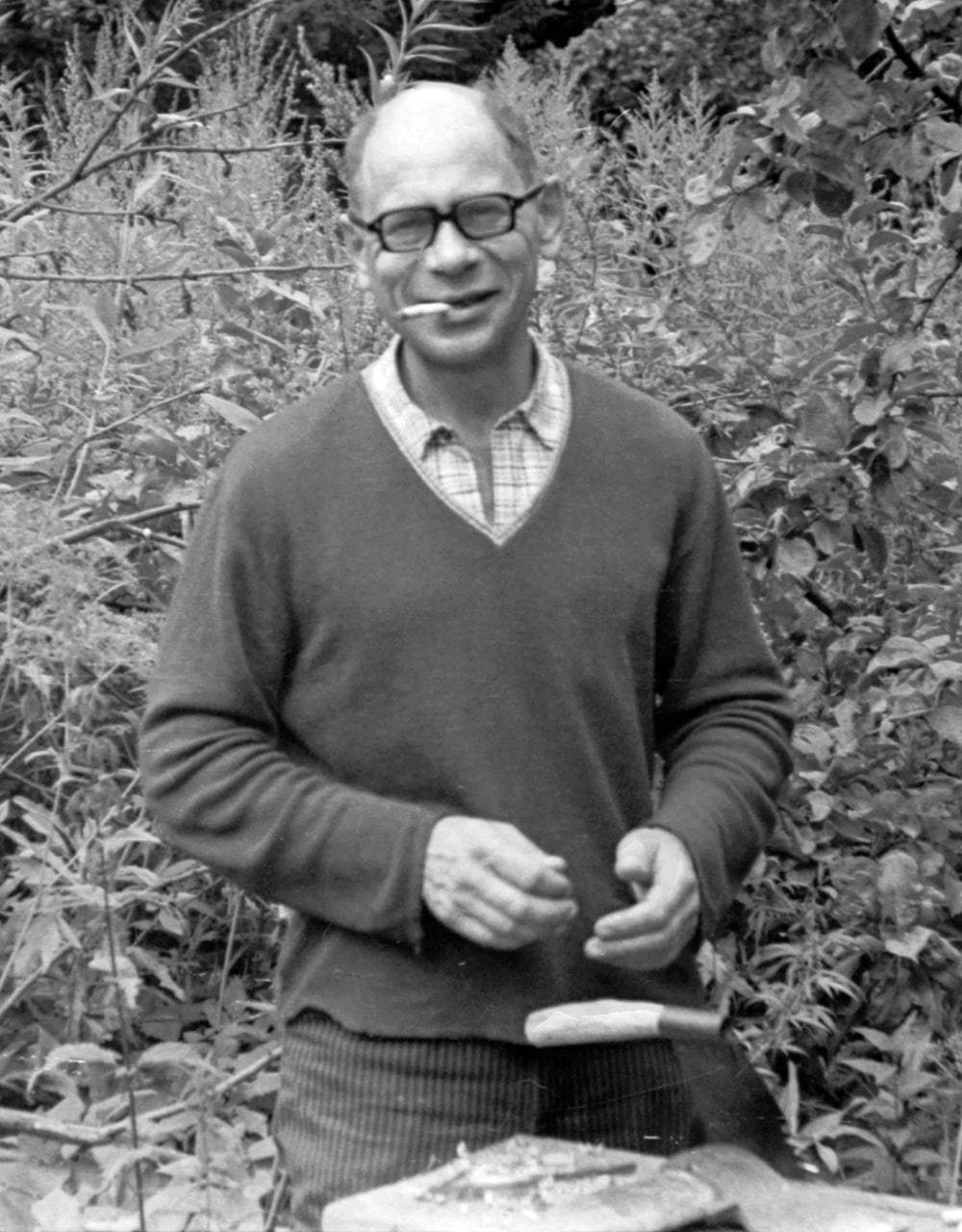

В 1960 году в Институте русского языка я познакомился с Юрием Дерениковичем Апресяном. Для меня он был Юра, и наше знакомство длилось до его кончины в 2024 году, то есть 64 года. Замечательный. Замечательный — даже это слабо сказанное слово. Мудрый, умный, продуктивный, новаторский. Он обладал очень многими свойствами исследователя, замечательными.

Он был старше меня на пять лет и пришел к нам из Института Мориса Тореза. Он был англист, окончил факультет английского языка, и сюда его пригласили одновременно и Виноградов, и Панов. Апресян работал в другом секторе, но мы довольно быстро подружились вот на какой почве. Юра написал друг за другом две книги, и они

Ю. Д. Апресян. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967..

Но за это время произошли определенные события, не имеющие отношения к научной работе Института русского языка.

О подписании писем и увольнении

Апресян вместе с несколькими другими людьми подписал письмо в защиту Даниэля и Синявского. И вскоре после этого были еще люди, подписывавшие письма в защиту уже других правозащитников — Гинзбурга и Галанскова «Процесс четырех» — один из советских политических процессов против диссидентов. В январе 1967 года КГБ арестовал четырех москвичей по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Центральным пунктом обвинения против Александра Гинзбурга было составление и публикация за границей сборника «Белая книга» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Юрию Галанскову инкриминировалась помощь Гинзбургу в подготовке «Белой книги» и составлении второго тома альманаха «Феникс», «Феникс-66», Алексею Добровольскому — авторство одного из текстов альманаха, Вере Лашковой — участие в подготовке «Белой книги» и «Феникса-66» в качестве машинистки. Процесс начался 8 января 1968 года. Мосгорсуд приговорил Гинзбурга к пяти годам лишения свободы, Галанскова — к семи, Добровольского — к двум, Лашкову — к одному.. Свои подписи поставили и некоторые сотрудники нашего института, в том числе я. Партбюро института и дирекция, конечно, начали преследовать этих людей, прорабатывать их и угрожать, что они будут уволены.

Раньше звание младшего или старшего научного сотрудника давалось ученым советом на определенный срок, и у Апресяна срок этот кончался в 1972 году. У него была должность младшего научного сотрудника — это у человека, который написал две монографии, и обе были переведены на другие языки. А у меня срок кончался в следующем году.

И вот в 1972 году подходит время аттестации. Апресяна вызывает директор института Филин. А до этого еще была проработка на партбюро, чтобы мы отказались от подписи, хотя мы никогда не были членами партии. Ни он, ни я не отказались. И весной 1972 года Юру не переаттестовали в должности младшего научного сотрудника. Но, слава богу, он нашел место, где его приняли на работу, и продолжал заниматься лингвистикой. А в конце 1972-го меня вызвал к себе Филин и начал говорить: «Зачем, зачем вы связались с этими евреями, — прямым текстом, — дали подпись под письмами протеста; я предлагаю вам отказаться от этих подписей, и тогда вы будете оставлены в институте». Я сказал, что не буду отказываться. «Ну, в таком случае мы не можем вас переаттестовать». А переаттестация была назначена на январь. Я не стал дожидаться и уволился 7 января 1973 года, а 8 января поступил на работу в тот институт, в котором уже работал Апресян.

Об «Информэлектро»

Институт назывался «Информэлектро». Он принадлежал Министерству электротехнической промышленности и занимался разными вещами, очень далекими от лингвистики и тем более от

Юра обратился к директору этого института Сергею Глебовичу Малинину — такой был замечательный независимый человек — и убедил его, что разработка системы машинного перевода Процесс автоматического перевода текста или речи с одного языка на другой, который осуществляется искусственным интеллектом без участия человека. Первые системы машинного перевода строились на основе словарей и системы лингвистических правил, более современные — на основе вероятностного подхода, это статистический и нейронный методы автоматического перевода. очень перспективна. Начали с перевода технических текстов с французского языка на русский — к тому же французы подарили нам ЭВМ, электронно-вычислительную машину, и она занимала целый большой зал на первом этаже. И на ней можно было осуществлять конкретную работу над созданием системы машинного перевода.

Появились другие исследователи, гораздо более молодые: Леня Иомдин, бывший аспирант Апресяна, Игорь Богуславский, окончивший МГУ, еще

И продолжалось это — для меня — до 1983 года, то есть в течение десяти лет. Но в конце этой работы по разработке системы машинного перевода я попросил Апресяна меня отпустить туда, где я мог заниматься другими вещами. И хотя душа моя

О демонстрации против вторжения советских войск в Чехословакию

Я должен рассказать о знаменательном событии, свидетелем которого я был. 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве была демонстрация протеста против ввода наших войск в Чехословакию. Я был свидетелем этой демонстрации.

Как я узнал о ней? Надо пояснить, что я неслучайно туда приехал. У меня был товарищ Виктор Сипачев, который учился в МГУ на филологическом факультете, но курсом младше меня. Когда он учился на четвертом курсе, друзья использовали его машинку для печатания протестных листовок. По почерку машинки определили владельца: Виктора выгнали из университета, сослали в армию. Когда он вернулся, то не стал продолжать учебу, а занялся химией и поступил на химический факультет. Мы были знакомы и до его ссылки и продолжали дружить. Я довольно регулярно бывал у него в доме и там познакомился с людьми, которые организовали эту протестную акцию (естественно, тайно).

Был я у Сипачева и в один из дней после ввода танков в Чехословакию. Вместе с ним и еще несколькими нашими товарищами обсуждали вопрос о том, не надо ли посмотреть со стороны, как будет выглядеть демонстрация протеста, какие меры могут применить к демонстрантам власти. Я вызвался быть таким свидетелем.

25 августа часов в одиннадцать я приехал на Красную площадь, и не один, а с женой Лилей и дочерью Галей, которой было четыре года. Мы сочинили такую версию: если будут спрашивать, чего мы делаем на Красной площади, скажем, что пришли показать ребенку, где лежит дедушка Ленин.

У Натальи Горбаневской незадолго до демонстрации родился второй ребенок. Она была в составе этой группы из семи человек и везла коляску с ребенком, а остальные участники просто шли прогулочным шагом к Лобному месту. Дойдя до него, они сели и только успели развернуть

Один из этих семерых людей был мой товарищ Костя Бабицкий. Когда их всех погрузили в машину и увезли, мы с Лилей и Галей ушли. Я поехал к Костиной жене — Татьяне Михайловне Великановой, которая впоследствии стала известной правозащитницей.

О том, зачем заниматься лингвистикой

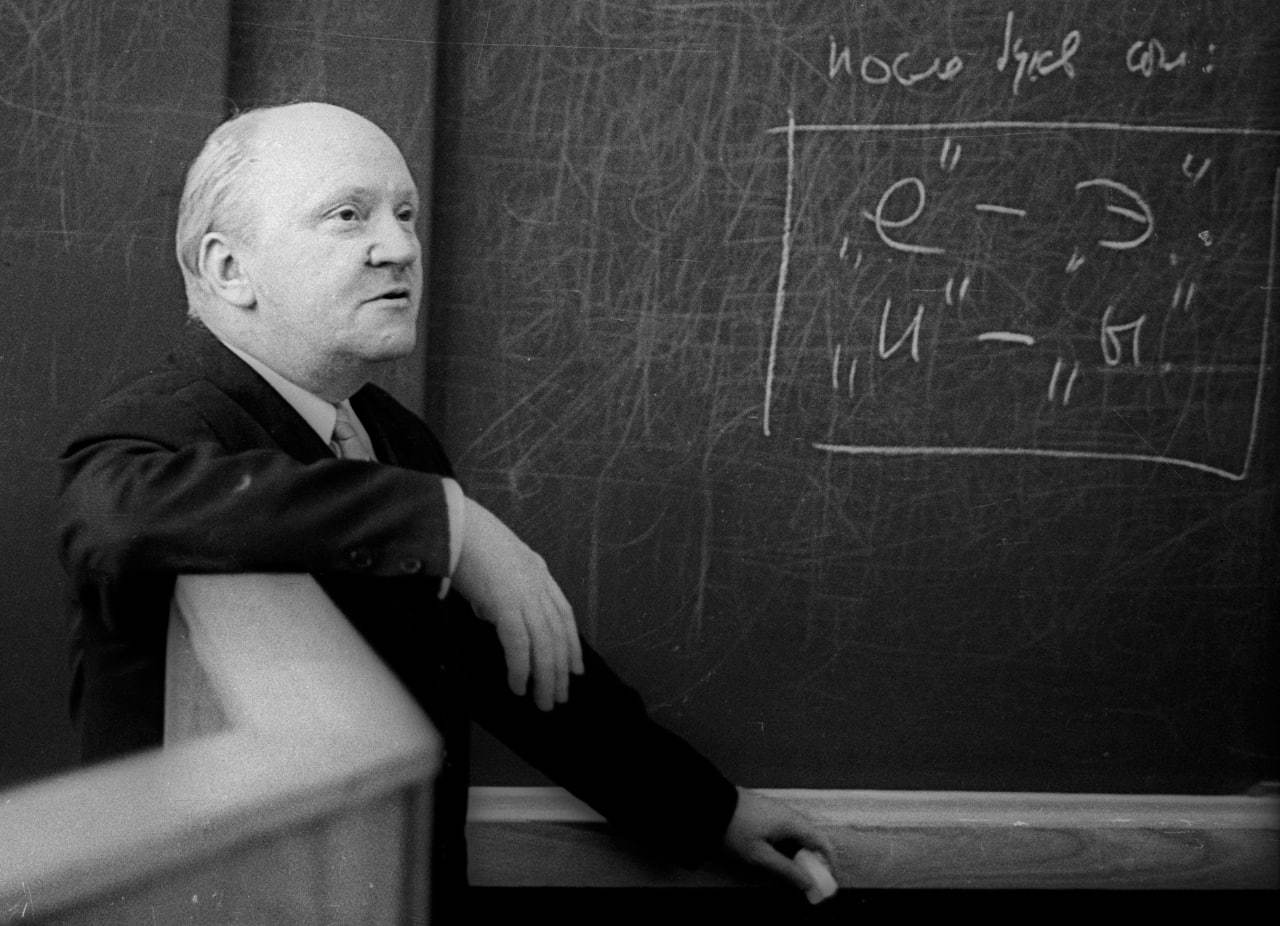

Стоят Леонид Крысин и Александр Молдован, сидят Виктор Живов и Юрий Апресян.

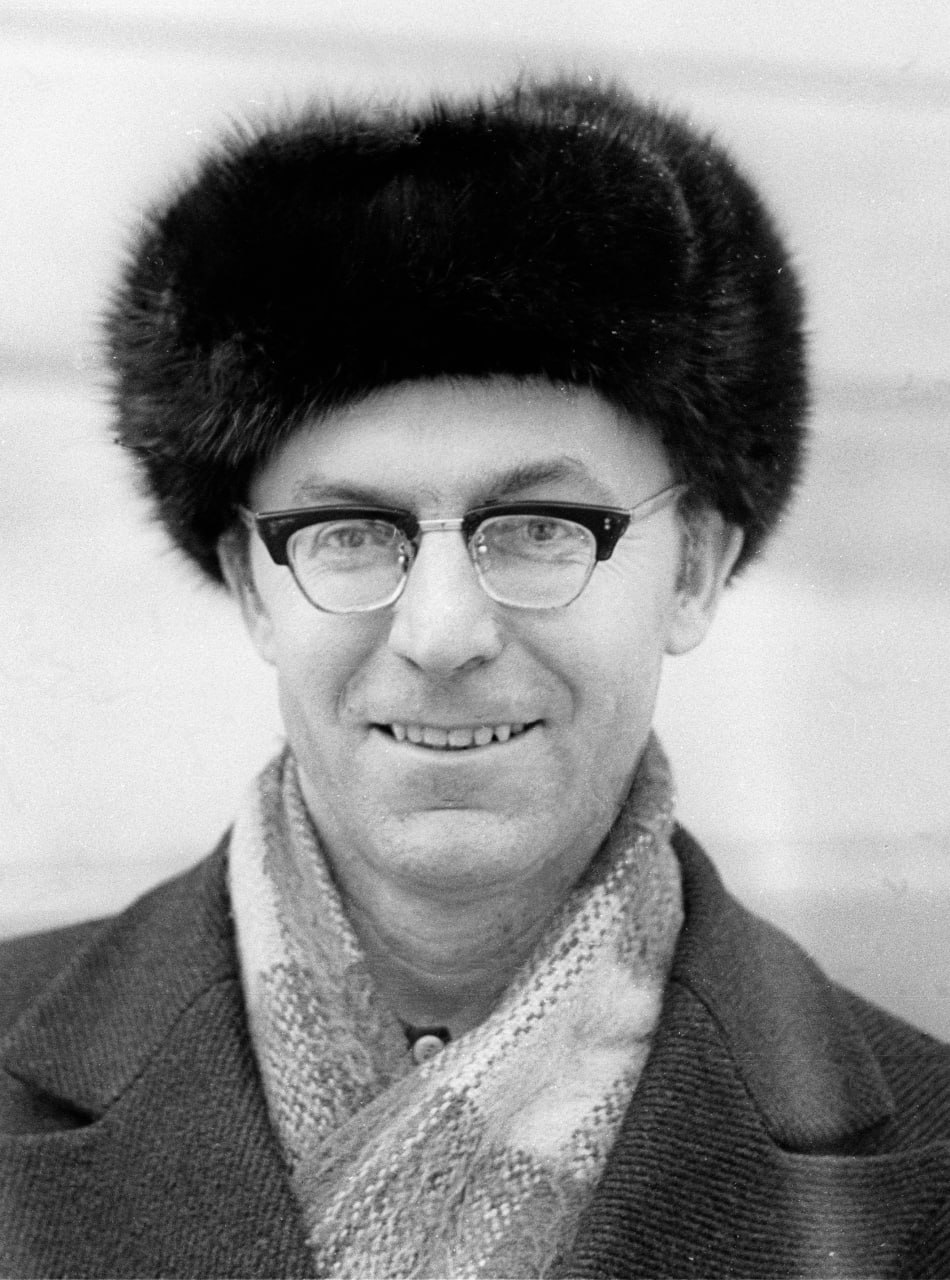

Стоят Елена Какорина, Леонид Крысин, Маргарита Китайгородская, Анна Занадворова, Елена Голанова, сидят Ольга Синева, Елена Земская, Марина Гловинская.

Когда практически всю жизнь человек посвящает любимой работе, то ему трудно ответить на заданный вопрос. «Потому что нравится» — первое, что приходит в голову, но такой ответ, видимо, легкомысленен. С другой стороны, если человек начинает всерьез доказывать, что наука, которой он занимается, самая главная из всех наук, это может вызвать усмешку. Лингвистика для меня интересна и захватывает бóльшую часть моей сознательной жизни. Но я с большим уважением отношусь и к тем исследователям, которые занимаются