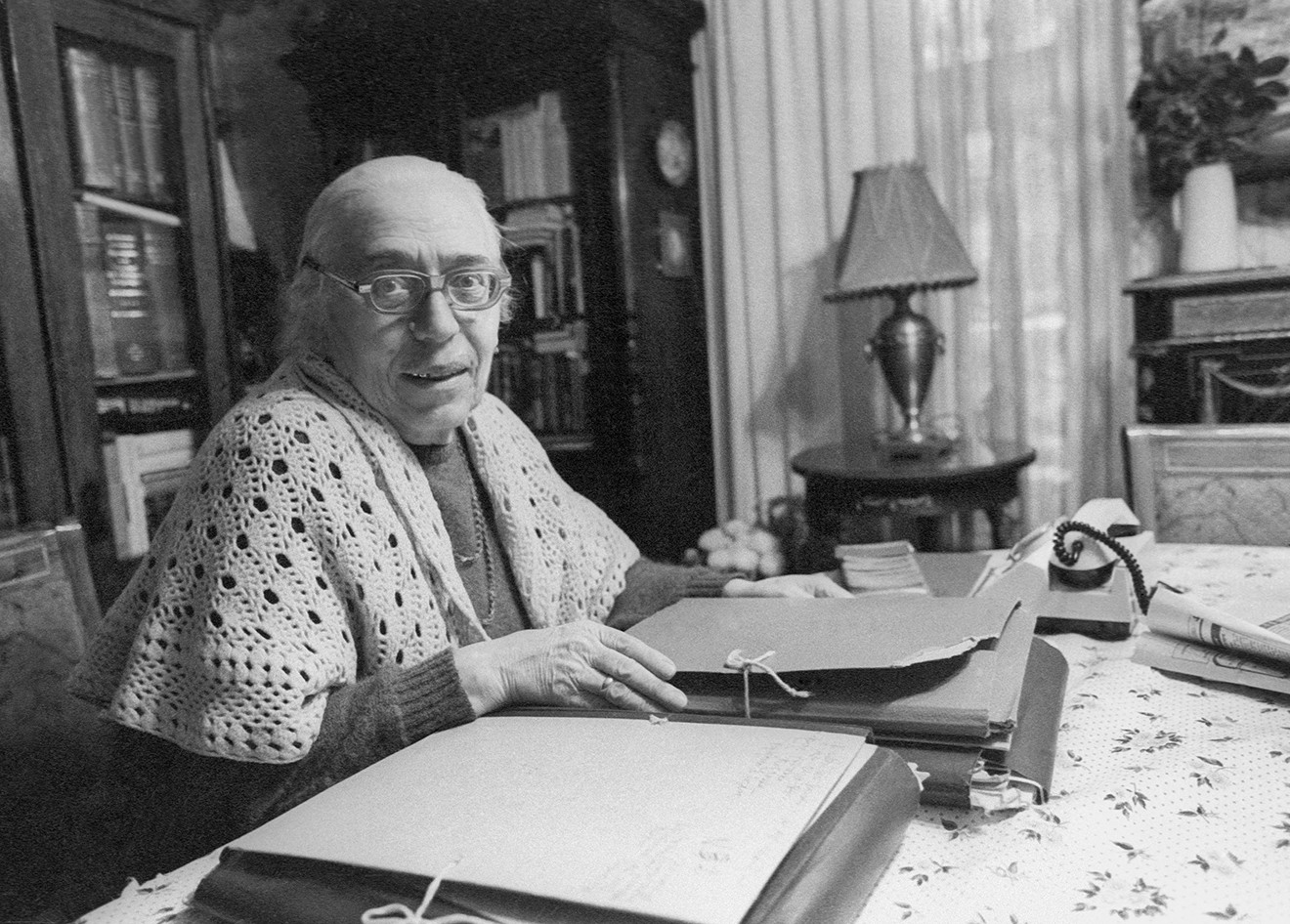

Нина Брагинская: «У меня два полушария: одно сформировано Фрейденберг, другое — Аристотелем»

Героиня нового выпуска цикла «Ученый совет» — филолог, переводчик и комментатор античных авторов Нина Владимировна Брагинская

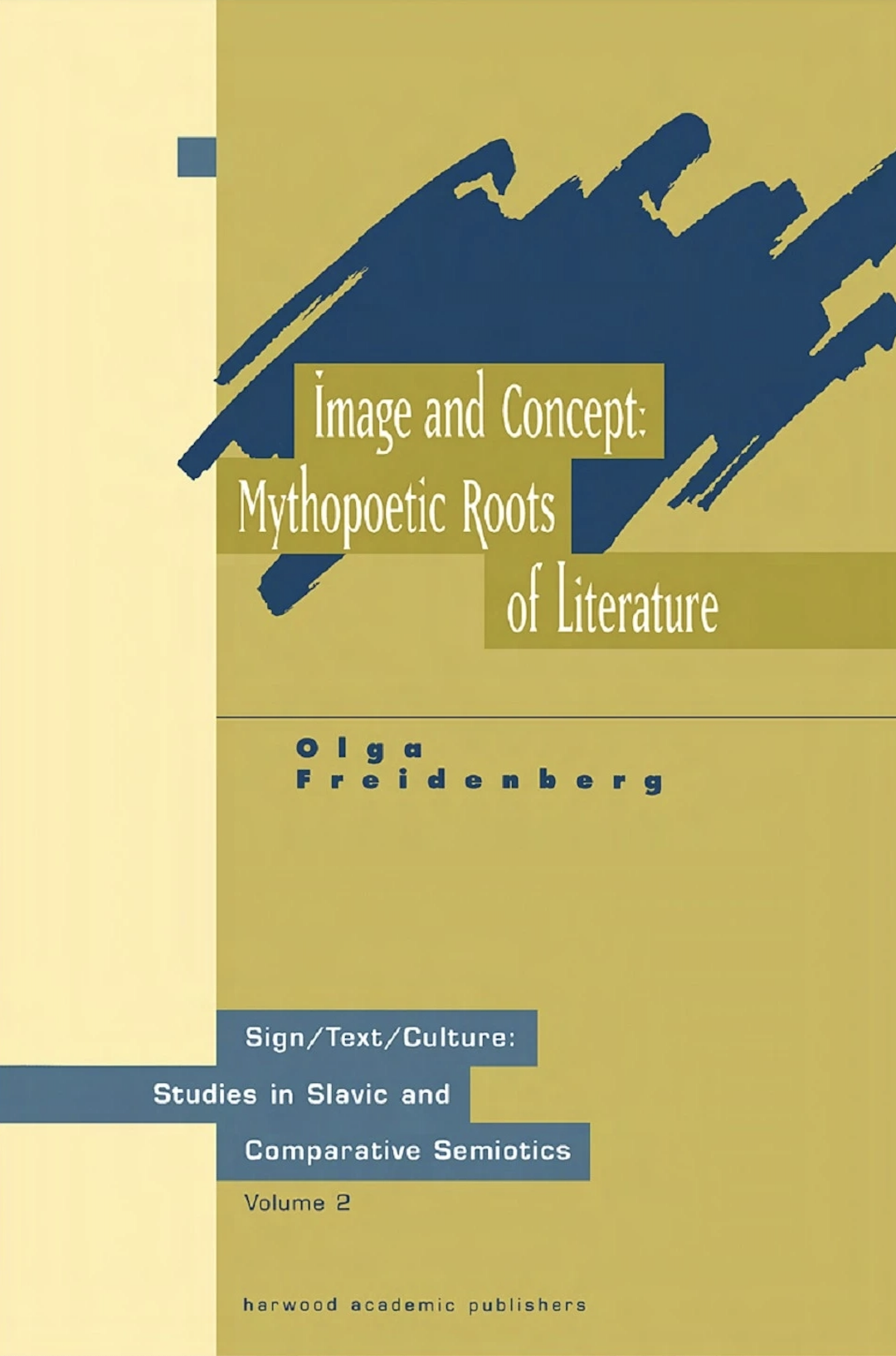

Доктор исторических наук (1992), филолог-классик, театровед, переводчик и комментатор греческих и латинских авторов, публикатор наследия российских антиковедов — Ольги Фрейденберг, Якова Голосовкера, Вячеслава Ивановича Иванова. Старший преподаватель кафедры истории и теории мировой культуры МГУ (1991–1993), эксперт фонда «Культурная инициатива» (1991–1994), профессор кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа (1994–2000), старший, а затем ведущий научный сотрудник ИВИ РАН (1992–1997), ведущий, а затем главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ (1992–2017). Профессор Института восточных культур и античности РГГУ (с 2003 года), профессор и главный научный сотрудник Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ (с 2017 года), организатор и руководитель семинаров «Лаборатории ненужных вещей» при Независимом Московском университете (с 2017 года). Автор более трехсот научных публикаций и переводов древних текстов (Аристотеля, Плутарха, Цицерона, Тита Ливия, Четырех Маккавейских книг и др.).

Научные интересы: сравнительная мифология, сравнительное изучение античной иудео-эллинистической и раннехристианской литератур, античная литература, философия и искусство, история отечественного антиковедения.

Об автобиографии

Нужно говорить о себе, а это не очень просто. Последнее время меня интересует то, что в Античности не было автобиографии. Биография была, а автобиографии не было. Она стала вылезать под видом разных других вещей. Например, «Res Gestae Augusti» «Res Gestae Augusti» («Деяния божественного Августа») — краткая автобиография первого римского императора Октавиана Августа. были вырезаны на медных досках и помещены на мавзолее императора Августа. Он сам составил свое жизнеописание для будущей усыпальницы, но эти медные таблички были разосланы и по империи, а их фрагменты затем нашли прикрепленными на храмах или вырезанными в камне, в том числе в переводе на греческий. Это было громадное расширение того curriculum vitae, какое принято было писать на могилах от имени покойного: я

Можно счесть обычной автобиографией (не на могиле), начинающейся с родителей и детства, «Жизнь» Иосифа Флавия. Он, конечно, маргинал, особенно по сравнению с Августом, и носителем античной традиции его считать трудно. Он видел себя на суде истории и писал свою апологию, подводя к ней с рождения. Ему было в чем оправдываться. А Либаний Либаний (314–393) — греческий ритор, софист, учитель красноречия. решил написать обыкновенную философскую диатрибу Диатриба — философское рассуждение по

О честном ленинском в песочнице и Кржижановском в лифте

Я происхожу от двух военных переводчиков, участников войны, окончивших Военный институт иностранных языков. И родилась еще при Сталине. Когда был ХХ съезд, я в песочнице проводила «политинформации» и говорила, что теперь надо говорить не «честное ленинское и честное сталинское», а только «честное ленинское».

Я родилась в Москве, в Доме на набережной, куда некогда были поселены мои прадед с прабабкой, народовольцы, то есть так называемые «старые революционеры», политкаторжане. Но, еще не достигши одного месяца, я перелетела в город Батайск, вернее в военный городок рядом, где мои родители преподавали иностранные языки в летном училище: мама — немецкий, а папа — военную историю и английский. Потом они демобилизовались, стали учиться в аспирантурах и вернулись в Дом на набережной. Там Кржижановский Глеб Максимилианович Кржижановский (1872–1959) — советский государственный деятель, один из создателей Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), ученый-энергетик, близкий друг Ленина. меня возил в лифте. Я до кнопки не дотягивалась, он мне нажимал нужный этаж. В соседнем подъезде жила Катя, моя подружка по прогулочной группе. Сильно позже я узнала, что это была внучка Сталина.

О желании стать археологом и раскопках на Юкатане

Я хотела быть археологом и потому ходила в кружки — в Музее изящных искусств, в Историческом музее. Читала, как все, Керама — «Боги, гробницы, ученые». К концу школы я пошла на день открытых дверей исторического факультета МГУ и сказала, что хочу вести раскопки на Юкатане. На дворе — СССР. Человек, который со мной разговаривал, прямо-таки обомлел. Нет, говорит, Юкатан — это вы зря, туда вы не поедете. Но в Среднюю Азию поедете, а там тоже очень интересно. Потом меня привели к одной археологине, чтобы она помогла мне сориентироваться в профессии. И она была такая разочарованная, такая скучная: знаете, говорит, археология — это не женская профессия, они же там все время пьют. Но даже не эти слова, а облик человека, который устал и от своей профессии, и от всего вообще, поколебал мои намерения быть археологом.

О случайной встрече на Московском кинофестивале и поступлении на классику

Где-то в 12 лет, когда родители на кухне бурно обсуждали «Один день Ивана Денисовича», я спросила маму: «Я

Тем летом мама пошла на Московский кинофестиваль и встретила там Симона Маркиша, переводчика Плутарха и не только, редактора античной серии в «Художественной литературе» и в «Литературных памятниках». Он спросил маму (знакомы были по худлиту), как дела. «Дочь поступает в университет». — «Куда?» — «На английский». — «А зачем? Пусть идет на классику». Матушка пришла и сказала: «Поступай на классику, все равно же не поступишь, так хоть не стыдно провалиться при таком конкурсе». Я поступила. И никогда об этом не пожалела.

Об университете

Это были неплохие годы, такие еще постоттепельные. Правда, прямо после нашего курса

Со мной в одной группе учились Александр Васильевич Подосинов, известный историк античной географии, а еще автор школьных учебников латинского языка и многие годы обожаемый школьный учитель латыни; лингвист, хеттолог Галина Келлерман, ныне Аккерман, ученица Вячеслава Всеволодовича Иванова Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) — лингвист, семиотик, антрополог, переводчик; доктор филологических наук, академик РАН. Один из основателей Московской школы сравнительно-исторического языкознания., живет в Париже, перевела на французский целый шкаф современной русской прозы; Надежда Федоровна Каврус, ученица выдающегося палеографа и кодиколога Кодикология — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает рукописные книги. Бориса Львовича Фонкича. Надя давно живет в США и составляет каталоги греческих рукописей, разбросанных по университетам. Не имея «места работы», она за три десятилетия объездила почти все библиотеки, и скоро всем станут доступны хранящиеся там рукописи. Это большое дело! На первом курсе с нами учился Валентин Асмус — ныне митрофорный протоиерей, патролог и византолог. Еще был такой замечательный человек Самсон Затеишвили, который стал настоятелем храма в женском православном монастыре в Литве, в Игналине.

Мы изрядно зубрили, потому что Николай Алексеевич Федоров задавал выучивать двести латинских слов в день. Это было не очень просто. Я даже пыталась наговоривать на магнитофон и спать под запись, чтобы слова сами собой проникали в голову. Мы были изможденные первокурсники, от зубрежки потерявшие и вес, и облик. Мы вместе готовились к экзаменам и обсуждали свои курсовые работы, делились

Об ограниченном пути и Тюхе

Моим университетским руководителем была Аза Алибековна Тахо-Годи Аза Алибековна Тахо-Годи (р. 1922) — филолог-классик, переводчик, философ., и она хотела, чтобы я оставалась в аспирантуре. И тут передо мной открывался нормальный путь: ты оканчиваешь университет, потом — аспирантура, потом 40 лет преподаешь пять склонений одного языка, три склонения другого языка, читаешь античных авторов и, в общем, ничего другого не видишь. Хороший путь, но очень ограниченный. Мне это не было суждено: вспомним Либания и Тюхе, которая, давая, отнимает, а отнимая, дает.

В аспирантуру меня не захотели брать из-за неблагонадежности, партком отказал. Это было связано с моей перепиской с заграницей и с

Тогда я попала на работу в издательско-полиграфический техникум и там два с половиной года обучала корректоров латинскому языку. Иногда туда приезжали заочники из очень далеких мест, где на тысячу верст кругом нет ни одного латинского словаря. Им было очень сложно: они не могли понять, что такое действительный и страдательный залог. Один юноша никак не мог. Тогда я сказала: «Ну давайте

О семинаре Мелетинского и тунгусах

Через мою однокурсницу Галю Келлерман в 1972 году я попала к Елеазару Моисеевичу Мелетинскому Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918–2005) — филолог, историк культуры, основатель исследовательской школы теоретической фольклористики.. Он предложил мне две вещи. Первое — это поехать в Петербург и заняться архивом Фрейденберг Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) — филолог, двоюродная сестра Бориса Пастернака., а второе — участвовать в подготовке коллективной работы по архаической мифологии сибирских народов. Дескать, у зарубежных этнологов есть Полинезия, или Мезоамерика, или Африка, куда они могут ездить собирать древние мифы. Давайте мы будем заниматься изучением сибирских народов. Мы поделили Сибирь:

Я очень серьезно этим занялась: ходила по букинистическим и находила редчайшие книжки по тунгусоведению, читала все это, мне страшно нравилось. Даже язык начала учить, но не очень далеко продвинулась. Семинар этот длился несколько лет, его основные участники — Елена Новик, Сергей Неклюдов, Елеазар Моисеевич. Вместе с Дмитрием Сегалом они написали коллективную работу в продолжение «Морфологии волшебной сказки» Проппа (это еще до моего «присоединения к Сибири»), а в сибирском семинаре — по большой книге: Неклюдов — о монгольском эпосе, Новик — о шаманах, Мелетинский — о сибирском трикстере, вороне. А у меня никакого продукта не получилось. До сих пор стоит большая коробка с карточками, куда я

О безумном предложении, испарениях и дружбе

Следующий семинар, в котором происходили мои вторые, а потом были третьи и четвертые университеты, — это домашний семинар Ивана Дмитриевича Рожанского, историка античной науки. Как я туда попала? Когда Аза Алибековна поняла, что с аспирантурой ничего не получится, она попыталась пристроить меня в Институт истории естествознания и техники. С работой и тут ничего не вышло, но я познакомилась с Рожанским, и он пригласил меня сначала на семинар в институте, а потом на свой домашний. Вскоре Иван Дмитриевич предложил мне переводить «Метеорологику» Аристотеля для собрания сочинений. Это был с его стороны совершенно безумный поступок. Я не имела никакого опыта, никакого знания для того, чтобы переводить Аристотеля, причем книгу, которую никто до этого не переводил на русский язык. Но, как ни странно, я этот перевод сделала.

А еще через некоторое время историк философии Василий Васильевич Соколов вдруг предложил мне отредактировать перевод «Никомаховой этики», сделанный Эрнстом Радловым, очень известным человеком и главой отдела редкой книги в Публичной библиотеке Петербурга. Это весьма сложный и основополагающий текст. На фреске Рафаэля «Афинская школа» Платон стоит с «Тимеем» в руках, а Аристотель — с «Никомаховой этикой».

Отредактировать Радлова было невозможно. Перевод и комментарий заняли несколько лет жизни. Конечно, я

«Никомахову этику» я переводила строго терминологически и не приспосабливала каждый раз перевод к конкретному контексту, чтобы

О работе лифтершей и переводе «Никомаховой этики»

В результате загадочных событий и невероятных стечений обстоятельств я поступила в аспирантуру по античному театру в Институт истории искусств (ныне искусствознания) на место, которое было предназначено совсем не мне, а кому надо. Моим руководителем стал Александр Абрамович Аникст Александр Абрамович Аникст (1910–1988) — литературовед-шекспировед, председатель Шекспировской комиссии АН СССР. Автор работ в области теории и истории западноевропейской литературы, театра и эстетики, книг о Шекспире и Гёте., светлая ему память, он

Аспирантуру я окончила в 1978-м, вступила в профком литераторов и поступила лифтером в кооперативный дом работников кино, где проработала четыре года. Моей обязанностью было закрывать на ночь дверь, открывать ее жильцам, не пускать посторонних и не торговать спиртным по ночам. Кроме того, я должна была мыть подъезд и лифт и разносить почту. Почтальон раскладывал письма по ящикам, а я эти ящики открывала и разносила почту жильцам.

Как раз в лифтерской происходил перевод «Никомаховой этики». Там была довольно большая комната, и я держала под топчаном машинку и неоплатонические комментарии, которые из Института философии для меня взял Бибихин Владимир Вениаминович Бибихин (1938–2004) — переводчик, филолог и философ.. Мы вместе работали и основательно ругались. Он числился сверщиком, но на самом деле он редактировал и хотел, чтобы в переводе было все, что потом выросло из Аристотеля, а я — чтобы Аристотель был сам по себе. Бибихин говорил, что у меня «археологическая въедливость». При этом я ему чрезвычайно благодарна за многие важные исправления по смыслу.

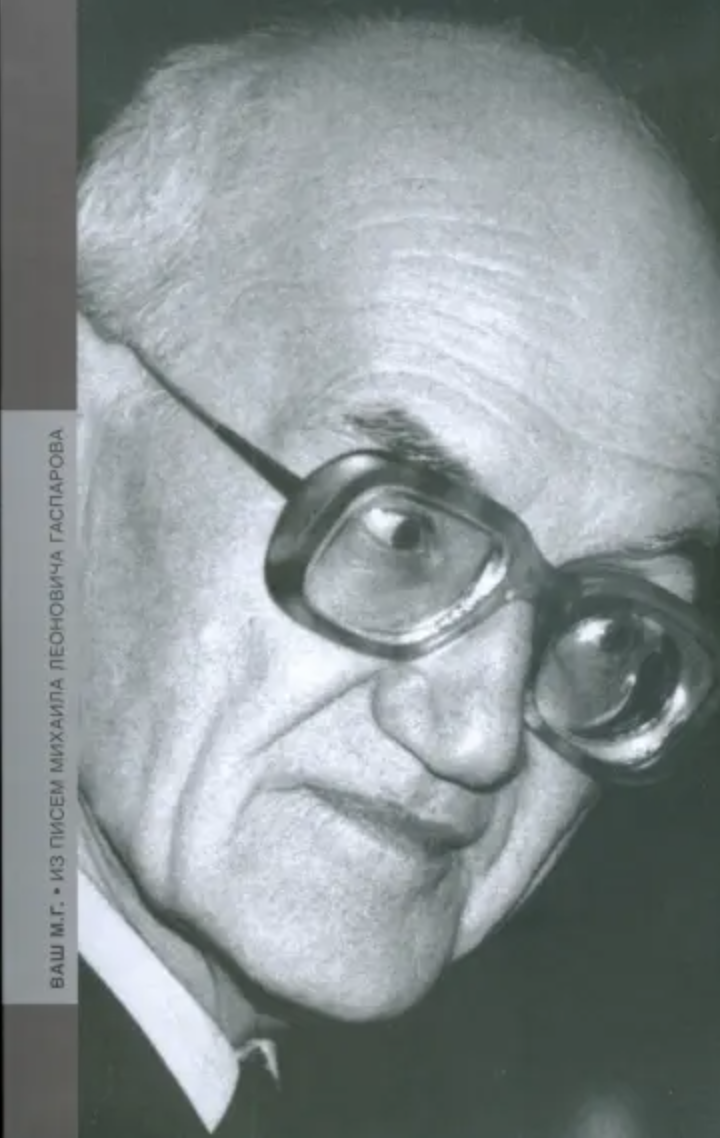

Конечно, я бы не выдержала двадцать лет без среды и работы, если бы не поддержка уже упомянутых фольклористов, Рожанского, Гаспарова Михаил Леонович Гаспаров (1935–2005) — филолог-классик, историк античной литературы, стиховед, переводчик. Один из крупнейших филологов второй половины XX века. Академик РАН., Аверинцева, Иванова, Гуревича, Даниловой — людей, которые приглашали меня в сборники и на конференции. А переводчики Ошеров и Смирин несколько дней вместе со мной обсуждали и редактировали мой перевод речи Цицерона. Два опытнейших человека в летах сидели с девчонкой и учили переводить. Причем над этим переводом уже поработали Кнабе Георгий Степанович Кнабе (1920–2011) — историк, филолог, философ, культуролог и переводчик. и Гаспаров! Их правку эти двое иногда критиковали. Представляете, как относились к делу эти люди, трудясь над переводом вчерашней студентки и считая его моим, а свою работу — естественной помощью старших?

О Михаиле Гаспарове, русском читателе и уроках перевода

Но в основном я научилась переводу благодаря тому, как перемарывал то, что я делала, Михаил Леонович. Он дал мне как пробный перевод десять страниц «Греческих вопросов» и «Римских вопросов» Плутарха и все переписал. Когда я увидела, что там все черно — мелким-мелким бисерным почерком все переписано, — то чуть в обморок не упала. А он мне пишет: вы переводите хорошо, это важное занятие — и для нас, и для русского читателя. Этот «русский читатель» меня совершенно поразил, потому что после университета я думала больше о том, куда себя девать с этим университетским образованием, а тут мне говорят, что я должна

Последующие мои переводы он тоже основательно кромсал. И главное, чему он учил, — не использовать иностранных слов и иностранных корней, и чем короче, тем лучше. Все равно до краткости синтетического греческого или латинского языка не дойдешь, но у нас тоже синтетический язык. Поэтому чем меньше слов, тем лучше. Вот этому я и следую. А почему он тратил свои силы на то, чтобы переписывать пачкотню молодых переводчиков, я не знаю. Взял бы да и перевел сам. Что ему, трудно, что ли? Нет, он переписывал наши опыты.

О двух килограммах мелованной бумаги

Аристотель основательно прочистил мои девичьи мозги. Ты каждый день идешь своей мыслью за его мыслью и никуда не должен сворачивать — только так.

Я составила картотеку и выписывала каждое слово и все однокоренные слова на бумажку. Сейчас, когда есть компьютер и поиск, это простейшее дело. А тогда была машинка и коробка с двумя килограммами мелованной бумаги, на которой выписаны все термины. Зато я сделала лучший в мире указатель терминов. И сейчас в четвертом издании «Никомаховой этики» довела его до блеска.

О пачке писем Пастернака на дне сундука

Параллельно шла работа с архивом Фрейденберг. Он лежал в сундуке у Русудан Рубеновны Орбели Русудан Рубеновна Орбели (1910–1985) — советская писательница, востоковед. под роялем в большой комнате. Когда я ездила в Питер, она приносила мне некоторые работы в Институт востоковедения, где тогда работала. И там я их читала. Потом она привезла в Москву

Об Ольге Михайловне Фрейденберг

Я вам говорила, что мои девичьи мозги облучил Аристотель. И то же, но совершенно в другом направлении с ними проделала Ольга Михайловна. После семи лет при Аристотеле, вернувшись к Фрейденберг, я вдруг почувствовала, что не понимаю ни звука. Вместо неумолимой логики там метафоры и поэтическая образность, рассчитанная на то, что читатель все поймет, гениальные догадки без объяснений. Тут я на время стала тем самым гелертером Гелертер — ученый, обладающий широкими, но книжными, оторванными от жизни знаниями., тем самым классиком, который брезгливо говорит: что это значит? Это вздор

Стало быть, зимой 1972–1973 годов я первый раз поехала в Петербург, чтобы посмотреть архив. И потом ездила каждый год, пока не настал печальный

Фрейденберг — философ культуры. Если бы она вышла замуж в Швеции и осталась бы там, то стала бы одним из крупнейших умов Европы наряду с Леви-Строссом Клод Леви-Стросс (1908–2009) — французско-бельгийский этнолог, социолог, этнограф, философ и культуролог, создатель структурной антропологии, исследователь мифологии и фольклора. и Кереньи Карл Кереньи (1897–1973) — венгерский и швейцарский филолог-классик, крупнейший деятель европейской гуманитарной науки, основатель венгерской школы классической археологии. и стояла бы вровень с этими классиками. Одна девушка из Петербурга написала очень хорошую работу о древнегреческой лирике в представлении Фрейденберг. Когда я показала ей фотографию Ольги Михайловны в форме медсестры Первой мировой войны, она сказала: эта фотография висит на кафедре классической филологии в Петербурге, но никто не знает, кто это.

О фантастических совпадениях

В 1936 году Фрейденберг опубликовала книгу «Поэтика сюжета и жанра», которая тут же была изъята из продажи. В «Известиях» вышла статья Цецилии Лейтейзен «Вредная галиматья» о том, что Фрейденберг не почитает Гомера, которого почитают все комсомольцы. За такой статьей должен был бы следовать не только запрет книги, но, кажется, и арест автора. Но последовал только запрет печататься где бы то ни было, кроме малотиражных университетских изданий.

Египтолог и гебраист Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий, работавший с Ольгой Михайловной, решил поехать в Переделкино к Борису Леонидовичу Пастернаку, чтобы тот написал письмо Бухарину в защиту этой книги. Когда он ехал на такси к станции, туда же посадили еще

О связи классики с политикой

Кроме Ольги Михайловны я занималась архивом Голосовкера, который находился в квартире его племянника Сигурда Оттовича Шмидта. Антиковед и переводчик Голосовкер сидел в лагере и почти не мог публиковаться при советской власти. Это очень интересная личность, очень своеобразная, сильная. Он был вне университетской и академической среды, переводил, писал

Занятия судьбами филологов-классиков привели меня к тому, что я стала читать курс «История отечественного антиковедения». Мне кажется, это нужно знать всем, кто вступает в компанию российских антиковедов. Что такое классическая филология в России, как она выглядит, кто в ней есть, сколько классиков было репрессировано в советское время, когда были взлеты и когда падения, как она развивалась и как это связано с политикой. Я шла в классику, чтобы быть на обочине, а оказалось, что классическое образование, как и образование вообще, очень сильно связано с политическим режимом, причем в самых разных отношениях. Иногда реакция означает введение классического образования, иногда — изничтожение классического образования. Вот куда меня вывело занятие архивами и маргинальными для классической филологии людьми.

О создании «Мемориала»* и историческом семинаре

В 1987–1988 годах начался «Мемориал»*. Он возник в клубе «Демократическая перестройка» в Центральном экономико-математическом институте, где работал мой муж Дмитрий Леонов. То есть, вообще говоря, он сложился на конференции неформалов в ДК «Рассвет» в августе 1987 года. Неформалы там были самые разные, в том числе Юрий Самодуров, который предложил проект памятника жертвам репрессий. Вячеслав Игрунов и еще разные люди создали инициативную группу, Дмитрий Леонов в нее вошел. 14 ноября 1987 года они стали собирать на улице подписи за установление памятника. За ними была слежка, их забрали, судили. Но суд не знал, что с ними делать: в итоге присудили штраф и потом отпустили (штраф так и не взыскали!).

Они были холодные, голодные, стоял ноябрь. Им надо было все обсудить, и они приехали к нам домой и с тех пор стали собираться у нас. Я тоже была принята в инициативную группу «Мемориал»* и организовала семинар, из которого потом выросло историко-просветительское общество, а «Мемориал»* стал всесоюзным обществом. Историко-просветительский «Мемориал»* п

О том, как на Лубянской площади появился Соловецкий камень

Я, как и другие, занималась сбором подписей за установление памятника. Приходили дети репрессированных. Часто они вспоминали свое детство, как забирали их родителей, и начинали плакать. Помню девочку-бурятку, которая сидела на руках у Сталина на знаменитом портрете. И вот она пришла уже взрослая — ее родителей погубили Энгельсина Сергеевна Чешкова (1928–2004) в детстве прославилась тем, что 27 января 1936 года ее сфотографировали на руках у Сталина. Фотография стала символом счастливого советского детства. Ее отец, нарком земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардан Маркизов, был расстрелян в 1938 году, а девочка вместе с матерью и братом сослана в Туркестан..

Я пересчитывала подписи, которые присылали по обычной почте в «Мемориал»* со всей страны. Их было около 50 тысяч, и эти 50 тысяч мы собирались передать на партийную конференцию через Юрия Афанасьева, ректора РГГУ. И подписи я ему передавала на первом разрешенном митинге, он был 25 июня 1988 года. Меня чуть не сшибли с ног корреспонденты, потому что там впервые после возвращения из ссылки появился на публике Андрей Дмитриевич Сахаров.

Подписи дошли до Горбачева, и в 1990 году на Лубянке был поставлен камень, привезенный с Соловков. Сначала был огромный конкурс проектов памятника, но все они по тем или иным причинам были негодными. Я написала статью «Слава бесславья» о том, как люди представляют себе прославление жертв террора. Дети репрессированных говорили, что им нужно место, куда они могли бы принести цветы в память о замученных родных, ведь своей могилы у тех нет. Одни говорили, что должен быть крест, другие просили поставить красную звезду, и так далее. Террор, который охватывал все национальности и этносы, все состояния и все сословия, не оставлял места для единого образа. И вот одному из нас, кажется Сергею Владимировичу Кривенко Сергей Владимирович Кривенко (р. 1962) — общественный деятель, правозащитник. Признан иностранным агентом., пришла идея поставить камень. Просто камень, привезенный с Соловков: своей тяжестью, бесформенностью, природным безмолвием он выразил все.

О принце Амлете

В конце 1988-го родился сын Андрей. Гонорар за перевод «Истории Рима» Речь идет о труде Тита Ливия «История от основания города». Тита Ливия поддержал меня, когда сын был младенцем, а профком литераторов посчитал средний заработок в год получения этого гонорара и еще год оплачивал мне декретный отпуск. В эти же годы я переводила историю о принце Амлете и размышляла о том, как сюжет об Амлете, записанный Саксоном Грамматиком Саксон Грамматик (около 1150 — около 1220) — датский хронист, автор латинских «Деяний данов», изложивший в них древнейшие скандинавские саги., преобразовался у Бельфоре Франсуа де Бельфоре (1530–1583) — французский писатель, автор «Трагических историй», рассказывающих о мести Амлета., а потом и у Шекспира в его «Гамлете».

Я рассматривала миф, стоящий за историзирующей «сагой о древних временах», то есть эпосом, затем превращение эпоса в возрожденческую нравоучительную новеллу и, наконец, превращение новеллы в знаменитую пьесу: что она отбросила, что ввела, как перестроила отношения действующих лиц и даже как реконструировала миф (смерть Офелии), тогда как у Бельфоре он исчез, а уже у Саксона от него остался только анекдот. Переводила, сидя с младенцем, без библиотек, по изданию 1576 года, которое мне щедро одолжил Аникст. Потом я опубликовала две статьи о мифе — саге — пьесе, а перевод и комментарий так и не собралась опубликовать.

О Сибарисе

Сибарис — это город на юге Италии, который, по легенде, затопили во время войны кротонцы Кротон — город, основанный греками-ахейцами в 710 году до нашей эры. В конце VI века до нашей эры был самым могущественным городом юга Италии.. Я заинтересовалась этим Сибарисом и легендой о нем: писали, что он был необыкновенно богатый, что там все были, соответственно, ленивые и изнеженные — сибариты, а потом город затонул, как Атлантида или град Китеж. Я узнала, что его пытаются найти и ведут раскопки, но найти не могут.

Литература была старая. Почитав разные источники, я поняла, где он находился, и написала в Немецкий археологический институт в Риме. Мне отвечают: «Фрау Брагинская, вы совершенно правы. Его там и нашли двадцать пять лет тому назад». Потом мне представилась возможность съездить в Сибарис на раскопки, и я собиралась чуть ли не книгу писать, но написала только одну статью. Мысль ее состояла в том, что пифагорейская пропаганда, представившая Сибарис богатейшим городом ленивцев и нечестивцев, оказалась сильнее научных изысканий и археологических данных, которые не подтверждают существования богатейшего многолюдного города.

О семинаре в РГГУ и символических повестях

С 1992 года я начала работать в РГГУ и работаю там по сей день. А с

Через наш семинар прошло больше ста человек.

Десятки работ были опубликованы, защищены диссертации. Постепенно стали появляться труды в соавторстве — не сборники, а именно совместные работы. Еще один семинар я завела для перевода трехтомной хрестоматии «Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме». Эта работа от начала до выхода последнего тома заняла шесть лет — с

Работа по ветхозаветному апокрифу «Иосиф и Асенет» вылилась в коллективный перевод и совместные статьи. Дважды мы проводили конференции, на которых выступали только участники семинара — студенты и доктора наук вместе. Одна конференция была посвящена удивительному продолжению любовного романа Ахилла Татия в христианском «Жизни и мученичестве святых мучеников Галактиона и Эпистимы». Другая конференция — по сказке о Купидоне и Психее (почти все доклады опубликованы — теперь надо собрать их в книгу). А в прошлом году уже вне РГГУ прошла конференция по «Страстям Перпетуи и Фелицитаты» Первый номер научного журнала о религии Studia Religiosa Rossica за 2024 год был целиком заполнен статьями участников семинара по этому памятнику. Несколько материалов вошли и в следующий номер..

Сравнительное изучение повествований рубежа эр Эпоха рубежа эр — переходное время от раннего железного века к эпохе древнеримских древностей и эпохи переселения народов. привело нас с Анной Ильиничной Шмаиной-Великановой к обобщению: большая часть читанных нами в семинаре текстов Книга Иудифи, ветхозаветный апокриф «Иосиф и Асенет», история Сусанны и старцев, жизнь Эзопа, сказка о Купидоне и Психее, апокрифические «Деяния Павла и Феклы», «Житие и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы», «Сказание отца нашего Агапия». предстала как произведения одного жанра, который мы назвали «символической повестью». Напечатали пока три части этой работы — будем живы, напишем еще три.

О Четырех Маккавейских книгах

Тринадцать лет заняла наша общая с Анной Шмаиной-Великановой работа над Четырьмя Маккавейскими книгами Четыре Маккавейские книги — важнейшие источники по истории евреев и иудаизма в дохристианский период. . Инициатором перевода и комментария всех четырех книг вместе был полиглот и филолог-индоевропеист Андрей Николаевич Коваль, который, к сожалению, не дожил до выхода книги в 2014 году. Уже на последнем этапе к нам присоединились как литературный и научный редакторы Андрей Десницкий и Михаил Туваль, помогали с научным аппаратом Павел Лебедев, Татьяна Михайлова и Святослав Смирнов. Получилась книга почти в 70 авторских листов Авторский лист — 40 000 печатных знаков, включая пробелы., притом что греческий текст занимает семь. Все это — статьи, комментарии, иллюстрации и справочный аппарат.

О (не)свободе

Был период — больше 15 лет, — когда можно было создавать научные коллективы вне рамок учреждений и работать не под грантовый отчет и не за зарплату. Теперь же безопасность стала религией, все по пропускам, заказ которых требует

О занятиях греческим с Валерием Савреем, чае с вареньем и кафедре с лучшими учеными

Когда я сидела на даче и ждала ребенка, мне прислали студента классического отделения МГУ, которого собирались отчислить. Хотели, чтобы я его подтянула по греческому для закрытия сессии и перевода на философский факультет. Он был слегка затравлен и, начиная говорить, немедленно закрывал рот рукой, боясь, что оттуда выскочит неправильная форма глагола. Чтобы он не закрывал рот, пришлось применить чай с вареньем.

Этот молодой человек, Валерий Саврей, был из шахтерской, если не путаю, семьи. Он хотел создать такое место, где можно учиться у лучших ученых. Страсть была великая, воля могучая, но он не знал, кто эти великие ученые. Я продиктовала ему список, и он — поразительный факт — таки создал кафедру теории и истории мировой культуры на философском факультете МГУ, которую возглавил Вячеслав Всеволодович Иванов. Такие возможности возникают только в особые периоды истории. Потом на этой кафедре я три года — с 1990-го по 1993-й — преподавала древние языки. А Саврей стал доктором наук, профессором.

Тем же летом после Саврея ко мне пришла дачная соседка, физик Оля Овсянникова, преподаватель Физтеха. Его ректор Николай Карлов хотел создать гуманитарную кафедру для физиков, и я продиктовала Оле аналогичный список с телефонами. Помнится, хотя я кажусь себе Хлестаковым, что такую же кафедру я продиктовала

О теории комментария

После августа 1991 года я пошла в Институт всеобщей истории к Арону Яковлевичу Гуревичу, который велел мне писать диссертацию. В конце года я ее защитила по совокупности трудов, и мне предложили не оформлять кандидатскую степень, а перезащитить диссертацию как докторскую. Так и произошло летом следующего года.

Эту «совокупность трудов» я позже осознала и назвала своей «теорией» — комментарий как механизм инноваций в традиционной культуре. Если кратко, то традиционная культура потому и традиционная, что не стремится к новому. Скорее она должна держаться старого. Но пусть медленно, изменения происходят, и для следующих поколений нужно комментировать, устно или письменно растолковывать то, что передается традицией. Это явление прослеживается во всех культурах мира — от Полинезии до Греции. Например, в греческой трагедии есть хоровой мелос — очень сложный, поэтический язык, — а есть ямбика, которая говорит на другом языке, на языке рациональном и не столь образном. Есть роль гипокрита, который поясняет, что вещает Пифия: это слово означает и «актер», и «толкователь». А гипокриза — это толкование. И мы знаем из «Иона» Платона, что он бранил рапсодов Рапсоды — профессиональные исполнители гомеровских поэм в классической Греции. за то, что они толкуют содержание своих песен. Ты, дескать, пой, что тебе муза внушила, но не толкуй, ты в этом ничего не понимаешь. Но эти запреты значат, что они толковали и поясняли этот самый эпос!

Комментарий, оказывается, часто создает нечто новое. Какие формы нового появляются в результате комментариев в разных культурах? Вот об этом моя теория и рассказывает: новые жанры, новые виды искусства — самые разные вещи.

О влиянии мужа-математика и автаркии и странствующем риторе Филострате

Помимо Аристотеля, Фрейденберг и других на меня оказывал влияние мой муж-математик Дмитрий Николаевич Леонов, потому что задавал мне некондиционные вопросы. Например, откуда известно, что автаркия — термин экономический? И с его подачи я пересмотрела все, что написано об автаркии.

Мы с мужем работали вместе над порядком расположения отдельных описаний в «Картинах» Филострата. Приехавшего в Неаполь ритора Филострата Лемносского попросили описать разные картины в частной галерее. Получилась книга, состоящая из предисловия и этих описаний. Они бывают побольше, поменьше, совсем маленькие, совсем большие. Я обнаружила, что два маленьких или два больших описания никогда не идут подряд — рядом с ними могут быть только средние. Сначала я это определила на глазок, а потом мы пересчитали по буквам, с iota subscriptum и без нее. Iota subscriptum, или йота подписная Йота подписная — маленькая йота, подписываемая под гласными α, η или ω (ᾳ, ῃ, ῳ), обычно когда они являются последней буквой слова. Эта йота не влияет на произношение, но важна для правильного перевода., не занимает места в строке. Мы же не знали, какая из йот была в авторской рукописи.

Мы расположили описания по возрастанию, затем нарисовали у каждого описания знаки «больше» (>) и «меньше» (<) по отношению к соседу. Получился симметричный узор. Я стала смотреть дальше и обнаружила еще много закономерностей в расположении картин с теми или иными сюжетами и героями и разного рода симметриями. Всех я описывать не буду, но в итоге я поделила 63 картины и предисловие на четыре комплекта. В рукописях «Картины» делятся на две книги, но из книги начала XIX века я знала, что существует и деление на четыре книги.

Бинго случилось, когда я встретилась с замечательной французской исследовательницей Симоной Фолле, палеографом и кодикологом, которая занималась рукописями Филострата всю жизнь. Она прислала мне машинописную копию своего каталога рукописей «Картин» Филострата и их описания. И я увидела потрясающую вещь: деление на четыре книги в части рукописей совпадало с тем, как я поделила на четыре части эти картины. Я исходила из семантических соображений, где границы и как все устроено, а это был авторский замысел! Стало быть, я его разгадала, не зная о том, как делятся на четыре части картины в некоторых рукописях.

О совах

Меня прозвали совой и задарили совами — у меня весь дом в совах: сережки, подвески, картинки, скульптурки. Я всю жизнь работаю ночами до утра — потом я плохо себя чувствую, весь день летит. Но ночью никто к тебе не пристает. Греки называли ночь εὐφρόνη — «благоумная». В общем, сосредоточенность у меня наступает поздним вечером, и я бы очень хотела хотя бы к трем заканчивать эти бесчинства. Неправильно так жить. Иногда мне приходится лечь рано: внуки на мне поездят, я в изнеможении свалюсь в двенадцать и встаю рано. Какой день большой получается, сколько всего можно успеть!

О том, как сложно довести до конца начатое

Я жалею, что не издала все из архива Фрейденберг, и очень боюсь, что не успею. Да после ее смерти вышло более ста работ на разных языках — не все опубликовано мною, хотя в основном все-таки мною. И примерно двести о ней.

Конечно, я копуша и кунктатор Кунктатор (лат. cunctator) — медлительный человек. Так называли римского полководца Фабия из-за его неторопливости.. Не могу сделать абы как, а если не абы как, требуется огромное время. И остается очень много работ, не доведенных до печати. Так, свое исследование истории понятия «автаркия», начатое в конце 80-х, я так и не опубликовала, хотя опубликовала статьи в нескольких энциклопедиях.

Еще студенткой я занималась «эоном» (аἰών) от его архаического полузабытого значения «костный мозг» до философской «вечности», а затем наполнением его новыми смыслами при столкновении с ближневосточными и иранскими культами и при переводе Библии на греческий, а также приспособлением к христианской историософии. Мне были интересны протеические слова, чья историческая семантика представляет собою драму переосмысления. Таковы μῦθος, λέξις, ῥυθμός, σχῆμα у Аристотеля. Такова αὐτάρκεια.

Уже двенадцать лет я откладываю описать, как μάρτυς — «свидетель» — стал «мучеником». Я делаю 97 %, а потом перескакиваю к другому. Новая идея глянется, и я за ней бегу, а довести до конца начатое у меня не получается. Это очень плохо, меня тяготят незаконченные вещи, все-таки осталось уже мало времени и сил. Кажется

*«Мемориал» признан иностранным агентом.