Абрам Рейтблат: «Философия — это не наука»

Как люди пушкинского круга испортили репутацию Фаддею Булгарину? Чем архивист отличается от остальных ученых? Что такое социология литературы и почему текст создает не писатель, а множество других людей? В новом выпуске «Ученого совета» — социолог культуры Абрам Ильич Рейтблат

Кандидат педагогических наук. В 1972 году окончил философский факультет Московского государственного университета. В 1972–1975 годах работал в социологической лаборатории ВГИКа и Московского управления кинофикации, а в 1977–2002 годах — в секторе социологических исследований чтения Российской государственной библиотеки С 1924 по 1992 год носила название Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. (младший, затем старший, потом ведущий научный сотрудник). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методология и методика изучения динамики чтения в массовых библиотеках». С 2002 года по настоящее время — сотрудник Российской государственной библиотеки искусств (главный библиограф фонда редких книг, потом — сектора архивных материалов). С 1995 года по настоящее время — член редакции журнала «Новое литературное обозрение»; создал и вел в издательстве «Новое литературное обозрение» книжные серии «Россия в мемуарах» (с 1996 года по настоящее время), «Кинотексты» (2004–2020). Член редколлегии журнала «Литературный факт».

Автор книг «Как Пушкин вышел в гении: историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи» (2001), «От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы» (2009); «Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции» (2016) и др.

Научные интересы: историческая социология русской литературы XIX — начала XX века; история цензуры, книгоиздания и журналистики; Фаддей Булгарин как журналист и идеолог; лубочная литература.

О Сахалине и грузинских ветрах

Я родился в 1949 году на острове Сахалин, где служил мой отец. Он окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского, успел немножко повоевать с японцами и потом был отправлен служить на этот остров, южная часть которого после только после войны перешла к Советскому Союзу. Я ничего не помню о Сахалине:

Отец, Илья Иосифович, руководил ремонтом пушек, пулеметов и прицелов, стоящих на военных самолетах. Все мое детство проходило на территории воинской части и стадионе, находившемся рядом. Я или рвал туту, как там называли шелковицу, или ходил на свалку в части, где можно было найти разного рода приборы, или элементы этих приборов, или магниты, или еще

О пересказе Дефо и Жюля Верна по дороге из школы

Школа находилась в четырех километрах от дома, в основном городке гарнизона. Утром нас туда отвозили, а обратно приходилось возвращаться пешком, потому что уроки в разных классах кончались в разное время. Минут 40–50, если не подхватит попутная машина, мы шли домой. Идти было скучно, и тут меня выручало то, что я читал больше своих одноклассников и по дороге мог пересказывать им Дефо и Жюля Верна. Достать этих самых Жюлей Вернов было трудно: в воинских частях библиотеки заполнялись в основном пропагандистской литературой, в лучшем случае — русской классикой, а то, что интересно ребенку, то есть фантастика, детективы и так далее, практически отсутствовало. Я записался во все библиотеки, которые там были: библиотеку воинской части, библиотеку полка, библиотеку гарнизона. Кроме того, мы с матерью ездили к ее сестре в город Сумгаит в Азербайджане, а у сестры были Дюма, Жюль Верн и еще кое-какие книги такого типа. И, соответственно, вот этими рассказами я завоевывал популярность у одноклассников.

О быте и культуре военного гарнизона

Офицеров снабжали продуктовыми пайками: в магазине в военном гарнизоне была пустота. Иногда женщины из местных грузинских деревень

Два раза в неделю, в субботу и воскресенье, в солдатском клубе показывали фильмы. Это были фильмы о войне, производственные фильмы или еще с

О томе Фейербаха, учебнике логики и решении поступать на философский факультет

Родители мои были технари: отец окончил Военно-воздушную академию, а мать — Высшее техническое училище имени Баумана, защищала диплом по котлам. Непонятно, каким образом я вдруг вырулил совсем в другую, не техническую сторону. В библиотеках мне попался толстенный том Людвига Фейербаха «Сущность христианства». Я его внимательно прочел и

О глупости и переводе на дневное отделение

Тогда на заочном отделении учились шесть лет. Нас обеспечили учебниками, и я добросовестно стал осваивать учебную программу. На сессии ездил в Москву: там можно было ходить в букинистические магазины, покупать книги классиков философии на русском языке. Два года подряд я успешно сдавал сессии и по глупости решил перевестись на дневное отделение. Но добиться этого не мог. Тогда я пошел к проректору университета по фамилии Хлябич: мол, так и так, меня не переводят, хотя других, у кого оценки ниже, переводят. Он говорит: «Ты где работаешь?» А к тому времени отец демобилизовался, мы переехали в Электросталь, и я работал ассистентом в школе. Он говорит: «Вот ты пойди на завод, поработай год, а если не переведут, я тебя переведу». Я поступил на Электростальский завод тяжелого машиностроения, работал там техником по КИП и автоматике (КИП — это контрольно-измерительные приборы). Проработал год, опять сдал сессию, результат тот же — не переводят. Я пришел к этому Хлябичу: «Вот, так и так, вы мне год назад

О тайных кинопоказах

Сначала я был театралом — ходил в театр на Таганке, в другие московские театры, смотрел гастроли «Комеди Франсез», «Берлинер ансамбль» и все прочие. А потом приобщился к кино и стал ходить в «Иллюзион». Там бывали ретроспективы разных режиссеров, в том числе и привозные фильмы. Позднее, когда я работал в Ленинке, у меня появился знакомый киномеханик в Госкино. Когда там были просмотры новых западных фильмов, он мне звонил. От библиотеки до Госкино недалеко было: я приходил, платил ему пять рублей (сумма для того времени немалая), он меня проводил. Бывали просмотры и в разных других местах. Был такой Университет марксизма-ленинизма в помещении Театра-студии киноактера, и там после лекций по марксизму-ленинизму тоже показывали новые западные фильмы. Так что мне удалось довольно прилично познакомиться с историей кино и современным западным кинематографом. В «Иллюзионе» я познакомился со своей будущей женой.

О социологической лаборатории ВГИКа и московском кинозрителе

Я не думал о будущем. Не будучи членом партии и будучи евреем, я вряд ли мог получить место преподавателя в

О службе солдатом в желдорбате

А дальше меня забрали в армию, и я год служил солдатом: год, потому что у меня было высшее образование, и солдатом, поскольку я не посещал военную кафедру. Меня отправили в самый презираемый род войск — желдорбат, железнодорожные строительные батальоны. Они считались даже хуже стройбата, где солдаты по крайней мере зарабатывали деньги. Но когда я приехал и замполит части узнал, что у меня философское образование, он сразу же взял меня ассистентом — проводить политзанятия в воинской части. Воинская часть располагалась в Одесской области, рядом с Молдавией, и основные работы велись там. И вот мы с ним частенько ездили по различным строительным точкам. Он проверял морально-политическое состояние — прежде всего шел на кухню смотреть, как кормят солдат. И

О книжных магазинах в молдавских деревнях

Через полгода замполит поехал сдавать сессию: он учился в ленинградской Военно-политической академии. И меня сразу же перевел к себе начальник штаба: с одной стороны, он сделал меня почтальоном, а с другой — библиотекарем. Теперь я мог регулярно читать журналы «Вопросы философии», «Вопросы истории» и так далее.

Тогда в стране был книжный дефицит, а в Молдавии

О секторе книги и чтения (СКИЧ), чаепитиях и неординарных людях

Какое-то время я работал инспектором по репертуару в одной из районных кинодирекций, а потом нашел работу в Государственной библиотеке имени Ленина, в секторе книги и чтения, который его сотрудники кратко называли СКИЧ. Там была совершенно замечательная руководительница Валерия Дмитриевна Стельмах, которая, к сожалению, недавно умерла, и вообще собрались яркие, интересные люди. Например, там работал Борис Владимирович Дубин, впоследствии известный социолог, переводчик поэзии Борхеса, научных текстов и культурологических эссе. Там работал Михаил Дмитриевич Афанасьев — он сейчас директор Государственной публичной исторической библиотеки. Там работала Светлана Просекова, которая потом была директором Центральной городской публичной библиотеки. И ряд других неординарных людей.

Сектор находился в большой комнате, перегороженной стеллажами и шкафами, а в центре стояли два больших прямоугольных стола, сдвинутые вместе. В середине дня, во время обеда, все собирались за этим столом. Был общий чай,

О знакомстве со Львом Гудковым*

Окончив университет, я понял, что философия — это не наука, и с большим интересом стал относиться к социологии. На рубеже 70–80-х к нам в сектор поступил Лев Дмитриевич Гудков*, который был профессиональным социологом. И вот под его влиянием мы с Дубиным стали осваивать классические труды социологов и заниматься практической работой. Втроем мы подготовили указатель зарубежной литературы по социологии — литературы не как корпуса текстов, а как социального института. То есть и цензуры, и издательской деятельности, и библиотечной деятельности, и так далее. И вот мы выпустили толстенный том, обрисовывающий рубрикацию всей социологии литературы. И дальше мы стали делать сборники по социологии литературы.

О социологии литературы

Социология литературы — это научная дисциплина, которая стремится понять и осмыслить литературу как социальный институт. Социальный институт — это, с одной стороны, совокупность социальных ролей, с другой — та идеология, которая определяет деятельность каждой роли и всего института в целом. Например, возьмем литературный институт в развитом виде. Принято считать, что для литературоведа литература — это то, что пишут писатели. Но ведь пока

О том, кто делает литературу

Автор не сам приносит читателю свой текст — его нужно доставить. Значит, существуют издатели, которые этот текст соответствующим образом фабрикуют. И тут есть масса нюансов: тираж, оформление, дизайн, возможно, иллюстрирование, реклама и так далее. Но ведь и не издатель доставляет текст читателю — нужны еще книгопродавцы, которые будут продавать этот текст, или библиотекари, которые через библиотеку будут его распространять. А еще существуют критики, которые этот текст определенным образом интерпретируют, размечают литературный поток и говорят: вот это хорошее, а это плохое. А еще есть школьные педагоги, которые препарируют этот текст, адаптируют и доносят до учащихся. А еще цензоры — какое воздействие они оказывали в соответствующее время, заставляя изымать фрагменты текста, переписывать их и так далее! И в итоге до читателя доходил не тот «Евгений Онегин», которого мы находим в современных книгах, а совсем другой текст. Все эти люди вместе делают литературу и составляют институт литературы. А вокруг него есть и другие социальные институты: государство, которое влияет на литературу не только через цензоров, Церковь, которая тоже

Помимо взаимодействия всех этих социальных ролей внутри института литературы, взаимодействия с внешними институтами, инкорпорированности этих влияний в текст литературного произведения, сам писатель, когда пишет, имеет в сознании образ читателя и соответственно перестраивает свой текст.

В «Литературном наследстве» был опубликован ранний вариант одного из лесковских романов. Он был очень сложно построен — со всякими фантасмагорическими видениями, переходом с первого лица на третье и так далее. Если бы Лесков опубликовал этот роман в таком виде, читатели его объявили бы сумасшедшим, а критики съели. И он его сильно переработал, то есть он думал о том, как этот роман будет восприниматься современными читателями и современными критиками. Вот всеми этими аспектами и занимается социология литературы.

О разнице между социологией литературы и историей литературы, а также невидимых текстах

Российского историка литературы середины ХХ века интересует текст и некоторым образом биография автора — о другом он почти не пишет. В начале своей деятельности я издал сборник лубочных повестей, популярных у русского народа во второй половине XIX — начале ХХ века. Лев Толстой любил спрашивать у собеседников, кто самый известный русский писатель. В ответ

Или была мощная русская детективная традиция: этот жанр называли «уголовный роман», в нем главное не раскрытие дела, а понимание психологии и причин, которые привели к преступлению. До революции писались сотни этих уголовных романов — они были чрезвычайно популярны. Хоть один литературовед их изучал? Нет. Но для меня как социолога они важны как литературный факт, как указание на соответствующий уровень читателей. Один уровень — лубочный, другой — иллюстрированные журналы, третий — толстые журналы, и так далее. Эти уровни я выделяю не в оценочном смысле, а в социальном: это то, что отражает социальное положение читателей, уровень их образования. Я уважаю читателей-крестьян и читателей среднего уровня так же, как элитарную публику. Но для литературоведов этот громадный корпус литературы был совершенно невидим. Они его не знали и не писали о нем.

Или, скажем, такой аспект, как гонорар. Литературоведы упоминают в биографиях, что

Гонорарам я посвятил соответствующую главу своей книги и выстроил иерархию писателей. Было чрезвычайно интересно, почему Лев Толстой получал в два раза больше, чем Достоевский. С одной стороны, это степень популярности, но есть и другой момент. Дело в том, что у Толстого было поместье и он не зависел от своих гонораров. А Федор Михайлович не мог без них прожить. Поэтому Федору Михайловичу нужно было сразу получить гонорар при сдаче произведения, а еще лучше — аванс. Издатели журналов это понимали. И они могли ему предложить меньший гонорар, а он был вынужден соглашаться.

О Фаддее Булгарине

В нашем секторе некоторое время числилась Мариэтта Омаровна Чудакова. Однажды она позвала сотрудников сектора на встречу с редакцией словаря «Русские писатели». Этот проект длится с конца 80-х годов, когда готовился первый том. После этой встречи я предложил написать про

О «доносах»

То, что он делал, литературоведы обычно называет доносами. Но семантика слова «донос» с тех пор изменилась. В то время каждый военный чиновник приносил присягу и был обязан доносить обо всем, что против государства, царя, религии и так далее. Слово «донос» не имело резко негативной окраски.

Булгарин — жертва и своей деятельности, и всего остального. Я долго просидел в архиве Третьего отделения и извлек то, что можно атрибутировать Булгарину, — не все подписано его фамилией, но есть детали, по которым можно определить, что это исходило от него. По большей части это консультационные записки, в которых нет ничего негативного.

Например, Булгарин довольно много общался с Мицкевичем, который был сослан в Россию за причастность к неким политико-идеологическим движениям, и на него поступали доносы из Польши. А Булгарин его обелял, и, видимо, благодаря ему Мицкевич смог уехать из России во Францию. Есть там и записка, где он обеляет Пушкина: мол, говорят

Я все эти записки издал в толстенном томе с комментариями и попытался определить в предисловии, что же делал Булгарин. Негативные характеристики составляют процентов пять — прежде всего они касаются его журнальных противников.

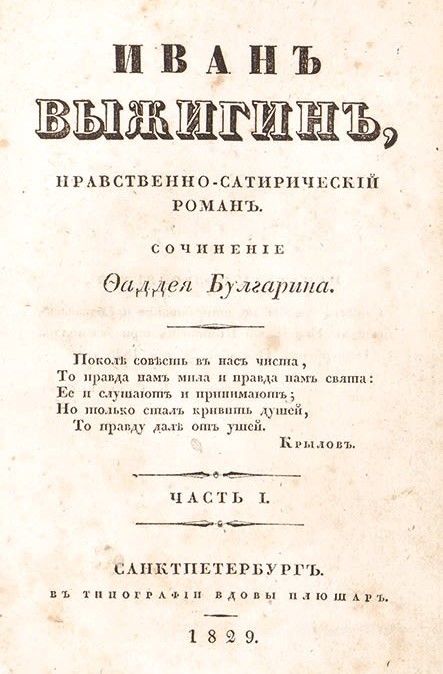

Об антибулгаринской кампании в пушкинском кругу

Пушкин и близкие ему литераторы ориентировались на культурную элиту. Булгарин же ориентировался на среднего читателя и, соответственно, писал другие тексты. Романов на русском языке в то время вообще не писалось, их не было со времен Хераскова. Булгарин же написал роман «Иван Выжигин», который вызвал гигантский читательский интерес как у высоких, так и у средних слоев. Сразу за первым изданием вышли второе и третье, чего никогда не бывало — ни одна книжка Пушкина или Гоголя так не издавалась. Был очень широкий резонанс, появилась масса рецензий, эпиграмм, стихотворений. В это время происходит литературный слом — переход от культуры стихов к культуре прозы, и этот перелом был очень резко негативно воспринят культурной элитой. В том же 1829 году вышла «Полтава» Пушкина, которая провалилась и вместо интереса вызвала кислые отклики. Конечно, так называемый пушкинский круг очень нехорошо воспринял успех булгаринского романа. И как раз в это же время ему стало известно о закулисных контактах Булгарина с Третьим отделением. Уцепившись за это, они начали антибулгаринскую кампанию.

О микрооткрытиях

.jpg)

Гуманитарная наука — дело коллективное: она всегда базируется на том, что делали другие. Ты можешь продвигаться вправо на шажок, влево на три шага, но, с моей точки зрения, открытий не сделаешь. Но

О неизвестных текстах и их атрибуции

Интересно не когда ты можешь прочитать

О мышлении архивистов

У историков и архивистов другое отношение к современности: они документируют то, что происходит. Например, сейчас я готовлю том писем Булгарина. Сам булгаринский архив погиб: его письма сохранились, а письма ему — почти нет. А в каком случае они сохранились? Если автор оставлял себе копию. А кто оставлял копию? Прежде всего, историки и архивисты. А письма писателей, чиновников, знакомых, родственников и так далее почти не сохранились. Вот вам пример, чем мышление и привычки архивиста и историка отличаются от привычек других людей.

О рабочем дне и фильмах

Встал, позавтракал и сел за работу. Поработал, пошел пообедал, вернулся. Поработал, пошел на часик погулять в рощу, которая тут рядом, вернулся, еще поработал. Сел, посмотрел фильм. Кино играет громадную роль в моей жизни. Я до сих пор его смотрю в больших количествах и, соответственно, историю кино очень неплохо знаю, много смотрю старых фильмов, того, что в советское время не удалось посмотреть. Номер один для меня — это Ясудзиро Одзу, японский режиссер, а номер два — американский режиссер Джон Форд и француз Жан Ренуар.

*Признан иностранным агентом.