Ирина Сурат: «Ответы всегда находятся у самого автора»

Таинственная связь с незнакомой бабушкой, занятия французским в Доме офицеров, Ленинка как эпицентр социальной жизни, встреча с Александром Менем, бесцельные прогулки по холмам, Пушкин, Ходасевич и Мандельштам. Героиня нового выпуска «Ученого совета» — филолог Ирина Сурат

Ведущий научный сотрудник отдела русской классической литературы Института мировой литературы РАН, доктор филологических наук. Окончила в 1981 году филологический факультет МГУ. В 1985–1988 годах преподавала русскую литературу в Историко-архивном институте (ныне РГГУ), с 1997 года работает в ИМЛИ РАН.

Лауреат премий журналов «Новый мир», «Звезда», «Знамя», лауреат русско-итальянской литературной премии «Белла».

Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Филологические науки», «Русская речь», «Новая Европа», «Знание — сила», «Наука в России», «Новая русская книга», Studia Litterarum, «Литературный факт», «Русская литература», «Известия РАН. Серия литературы и языка», в газетах «Русская мысль», «Русский язык», «Книжное обозрение» и др.

Автор десяти книг и более 250 статей о русской литературе. Занималась преимущественно биографией и творчеством Александра Пушкина, Владислава Ходасевича, в последние десятилетия больше пишет о поэзии Осипа Мандельштама, иногда — о современной русской поэзии и прозе.

Книги: «Жил на свете рыцарь бедный…» (1990), «Пушкинист Владислав Ходасевич» (1994), «Жизнь и лира. О Пушкине» (1995), «Пушкин. Биография и лирика. Проблемы. Разборы. Заметки. Отклики» (1999), «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (в соавторстве с Сергеем Бочаровым, 2002), «Опыты о Мандельштаме» (2005), «Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах» (2009) «Мандельштам и Пушкин» (2009), «Человек в стихах и прозе. Очерки русской литературы XIX–XXI веков» (2017), «Тяжесть и нежность. О поэзии Осипа Мандельштама» (2022). В ближайшее время выходит из печати книга «Лексикон русской лирики».

Научные интересы: Пушкин, Ходасевич, Мандельштам.

О хуторе Негодяево и бегстве в Москву

Мои первые воспоминания невнятные. Меня водили в милицейский детский сад, потому что другого не нашлось. И этот сад выезжал на все лето за город. Было очень тоскливо, и вдруг светлая картинка: приезжает мама. Я вижу ее в чудесной шляпке и с маленькой куколкой, которую она мне привезла. Но вообще я из раннего детства мало что помню.

Мама моя из крестьянской семьи. Родилась на хуторе Негодяево Белозерского района Вологодской области. Потом выяснилось, что на самом деле хутор назывался Негодаево, но они говорили «Негодяево». Семья была большая, мама — тринадцатый ребенок. И жили они неплохо своим трудом, пока не пришло раскулачивание. В 1930 году, когда маме было восемь лет, их предупредили, что сейчас за ними придут. Старшие дети уже были в разных городах, частично в Москве. Дед мой собрал младших детей, погрузились. Ехали до Череповца, а потом сплавлялись на баржах по реке. В общем, добрались до Москвы, где были старшие. Там поселились в

О маме

А мама пошла в московскую школу. Видимо, она была очень способная, хорошо училась. Она рассказывала, что помогала делать уроки соседской девочке и за это ей давали обед. Суп съедала, а котлетку в кармане приносила маме. Я потом чудом нашла эти ее места, о которых она так туманно вспоминала, —

О семье отца и обретенных сестрах

Папу я не знала практически, видела его в детстве пару раз. Но потом мне захотелось его найти и познакомиться. Я его разыскала. Он жил со своей семьей не в Москве, и в мои 27 лет приехал в Москву повидаться. Мы познакомились очень тепло и хорошо. А потом, через много лет после его смерти, меня нашли две мои сестры. Это было чудесное обретение родственников: они оказались прекрасные, близкие и очень сильно старше меня — одна довоенная, другая послевоенная. Мы подружились, и у нас до сих пор прекрасные отношения.

Сестры мне много рассказывали про нашу общую бабушку. Когда они увидели в интернете мою фотографию, у них было потрясение, потому что я похожа на эту бабушку как две капли воды. Бабушка эта была книжница. Образования никакого, но она всю жизнь читала книги и внучкам своим рассказывала всю европейскую литературу. А потом она вдруг перестала читать книги и через три дня умерла. Ей было 90 лет.

О мистической связи с незнакомой бабушкой

С бабушкой у меня связана мистическая история. Надо сказать, что я всегда считала, что меня неправильно назвали и что вообще меня зовут Мария, а настоящая моя фамилия — не Сурат, а Лурье. Это правда так, потому что папа Лурье, а Сурат — фамилия маминого мужа, которая мне досталась. И у меня как бы была вторая личность. Думаю, вы уже догадались, что бабушку звали Мария Лурье: я была поражена, когда это узнала. Сестры мне прислали ее фотографии, и я вам скажу, что если бы я раньше их увидела, то, мне кажется, я была бы немножко другим человеком. Это такая стать, такое достоинство.

О детстве на Арбате, первой школе и супе, вылитом в угол

Мы с мамой жили в коммуналке на Арбате, в Нижнекисловском переулке напротив дома Моссельпрома. Положено говорить Кисло́вском, но мы говорили Ки́словский. Коммуналка была совершенно типичная: с коридором, по которому можно было кататься на велосипеде (только велосипеда не было). Там стоял сундук, над сундуком телефон, и

Два первых года я училась в английской спецшколе № 60 в Собиновском переулке, напротив Театра Маяковского. Воспоминания не самые хорошие: за провинности били линейкой по рукам.

Я всегда хорошо училась и всегда плохо себя вела. И первое замечание, которое появилось в моем дневнике, было такое: «Регулярно выливает суп в угол». А дело вот в чем. Когда я ходила в милицейский детский сад, я плохо ела и не доедала суп, и то ли раз, то ли два мне вылили его за шиворот. Я это запомнила на всю жизнь. Поэтому я быстро сориентировалась и нашла местечко в углу столовой, куда можно было слить остаточки. Меня, конечно, поймали.

А вообще жизнь была вольная. Бегали в ресторан «Прага». Там в конусах продавали сок — томатный, абрикосовый. А иногда шли через всю Манежку в Александровский сад кататься на санках. Маленькие дети, представляете? Это было общедоступное городское пространство, и ничего не возбранялось, и мы катались прямо с кремлевских стен.

Тогда прорубали Новый Арбат, он назывался Калининский проспект. На углу бывшей улицы Воровского (теперь это Поварская) стояла церковь Симеона Столпника. Она была руинирована, и ее хотели сносить. Потом уже я услышала историю о том, что архитектор Антропов, уже немолодой тогда человек, залез в ковш и сказал, что не вылезет до тех пор, пока ему не принесут бумагу от министра, что храм будет спасен. И представьте себе, архитектор Барановский, великий человек, который спас и Спасо-Андроников монастырь, и Коломенское, и много чего еще, принес ему эту бумагу.

О школе «Трудовые резервы» и практике на швейной и мыльной фабриках

В 1968 году мы переехали с Арбата. Меня отдали в ближайшую школу, и это уже была не английская спецшкола, а школа «Трудовые резервы» при швейной фабрике «Вымпел». Вплоть до 10-го класса главным предметом был труд. По окончании школы мне выдали бумажечку, что я теперь «швея-мотористка 6-го разряда». Не пригодилось.

В школе у нас была трудовая практика и трудовое воспитание. Например, нас водили на швейную фабрику «Вымпел» и на мыльную фабрику «Свобода». И это я не забуду никогда. Мы должны были шить на электрических машинах. Чуть-чуть нажимаешь на педаль — шов мгновенно

А вот на мыльной фабрике «Свобода» было гораздо веселее. Нас ставили на конвейер, по которому летело розово-земляничное мыло. Мы должны были поймать

О беспорядочном чтении и Доме офицеров

В школе я занималась физикой и математикой и даже училась в заочной физматшколе при физтехе. Но все это меня не интересовало. Я очень много совершенно беспорядочно читала, случайные книги под одеялом с фонарем. В 10-м классе к нам пришел молодой физик Игорь Гершевич Лисенкер (в школе он продержался год, его, конечно, выгнали). Из его рук я получила «Реквием» Ахматовой, напечатанный на машинке. Он собирал нас в своей лаборантской и давал всякую подпольную машинопись.

На Красноармейской улице находился Дом офицеров, и там были разные клубные мероприятия, в том числе курсы французского языка. И вот с этим французским из Дома офицеров я пришла поступать на филфак. Мама хотела, чтобы я пошла в физтех, но не стала мне мешать.

Экзамен

О новой жизни и научно-студенческом обществе

На филфаке началась совершенно новая жизнь. Люди меня поразили: замечательные, все о

Из НСО вышли такие люди, как Алексей Михайлович Песков, Вера Мильчина, а также учившиеся курсом младше Андрей Зорин, Сергей Козлов, Сергей Зенкин, Андрей Немзер, Олег и Вера Проскурины и еще много замечательных людей. А я была самая маленькая. Все собирались и читали доклады. Я помню два доклада Немзера, которые длились то ли шесть часов, то ли восемь. Помню темы: поэма «Без героя» и восьмая глава «Евгения Онегина». А Анна Ивановна с Валентином Евгеньевичем сидели

О спецкурсе Михаила Панова по русской поэзии

Одно из первых очень ярких впечатлений — это Михаил Викторович Панов, замечательный лингвист, которого уволили из штата за подписание

И вот приходим мы на первую лекцию по фонетике. У доски маленький, кругленький человечек, глаза у него лукавые. Он первым делом нарисовал на доске бесформенное облако, а рядом зигзаг со стрелочкой и говорит: «Какая из этих фигур „малама“, а какая — „чичиритри“?» Все хором угадали. Это он нам показал таким образом, что звуковая форма слова имеет собственный смысл и мы этот смысл легко считываем.

А еще Панов читал спецкурс «Язык русской поэзии», который не входил ни в какие расписания и на который в битком набитую аудиторию стекался весь филфак. Ради этого спецкурса я прогуливала все прочие занятия, он мне дал больше всего. Студенты с преподавателями сидели вместе, лекции записывались на магнитофон. Сейчас стараниями целого ряда людей, в первую очередь Татьяны Нешумовой, записи разысканы и расшифрованы, и вышла книга «Язык русской поэзии XVIII–XX веков».

Панов дал нам почувствовать, как можно работать со стихом, как можно в него вглядываться, вслушиваться и понимать

О бессознательной работе

Мне все говорили, что не надо заниматься Пушкиным, потому что все утоптано, все сказано, все найдено. А мне

О жизни в Ленинке

Образ жизни был такой, что целыми днями сидели в библиотеке. Сначала в библиотеке гуманитарного корпуса МГУ на Ленинских горах, потом в Центральной библиотеке МГУ на Моховой, потом в Ленинке. Это сидение в Ленинке — целая эпоха. Встаешь утром и едешь в Ленинку. Ты уже знаешь, кто где сидит: это была и социальная сеть, и пресс-клуб, и научное общество, и дискуссионный клуб. На четвертом этаже была страшная курилка, в которую и

Это десятилетие с середины 70-х до середины 80-х воспринималось — мною, во всяком случае, — как вечность. Такая советская вечность, которая никогда не кончится. Даже в голову не приходило, что может быть

О бедном рыцаре и чудесном обогащении

Однажды меня заинтересовало пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный…». Мне показалось, что я вижу за ним историю с Натальей Николаевной, что это

В Париже я пошла к Никите Алексеевичу Струве Никита Алексеевич Струве (1931–2016) — переводчик, публицист, глава издательств YMCA-Press и «Русский путь».. Он меня очень тепло принял, а книжку мою поставил в магазине на продажу (я привезла несколько экземпляров). Потом меня привели в «Русскую мысль», Арина и Алик Гинзбург Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) — участник диссидентского сидения, член Московской Хельсинкской группы, в 1979 году эмигрировавший из СССР во Францию. Вместе с женой (Ариной Жолковской-Гинзбург, 1937–2021) работал в газете «Русская мысль». надавали мне

О догадках и разговоре с текстом

Большую роль играют догадки. Ты смотришь в текст, читаешь все вокруг, а потом вдруг тебе приходит

Далеко не все догадки подтверждаются, но роль интуиции огромна. Вот ты читаешь стихотворение Мандельштама, которое не понимаешь, а если ты понимаешь, то тебе не надо о нем писать. Если же у тебя есть

Догадки иногда вдруг подтверждаются невероятным образом. У меня была чудесная история с мандельштамовским «Нет, никогда ничей я не был современник…». Там есть такие строчки: «…И странно вытянулось глиняное тело, — / Кончался века первый хмель». С легкой руки Харджиева Николай Иванович Харджиев (1903–1996) — филолог, текстолог, коллекционер. в комментариях все пишут, что это про смерть Байрона. Я подумала: при чем здесь Байрон? А в стихотворении еще упоминается походная постель. Начала копать, и оказалось, что речь идет о смерти Александра I, воспринятой в большой степени через Мережковского. В его романе «Александр Первый», который Мандельштам, конечно, читал, как раз лейтмотивом идет эта походная постель, которая переходит от императора Павла к Александру. А потом я вдруг нашла подтверждение в одном неопубликованном комментарии Надежды Яковлевны Мандельштам. Она говорит: «Ну так это же про Александра Первого».

Об Александре Мене

Одно из сильнейших впечатлений моей жизни — отец Александр Мень. Я не была его прихожанкой и вообще знала его очень мало: мы общались только последний год его жизни на почве книгоиздания. Издательство «Книга» затеяло светское издание Евангелия с комментариями отца Александра, а иллюстрации — прекрасные гравюры — подготовил мой друг Саша Смирнов. Я очень хорошо помню последнюю встречу в Новой Деревне Отец Александр Мень (1935–1990) был настоятелем церкви Сретения Господня в Новой Деревне в 1989–1990 годах.. Мы приехали с художником и редактором. Ждем-ждем — отца Александра нет. Вдруг я вижу — вдалеке характерная фигура, ряса развевается, портфель, шляпа. Он издалека кричит: «Простите меня, простите, не было электрички». Потом мы сидели в его комнатке и несколько часов обсуждали это издание. Он проявил фантастическое знание мирового религиозного искусства. Но самое невероятное — и я никогда такого не чувствовала — это чувство, что с тобой разговаривают как бы по делу, а ты себя ощущаешь лучшим человеком на свете. Так он видел лучшее в человеке. И это ощущение я очень хорошо запомнила.

Это был как раз тот год, когда его убили. Я очень хорошо помню, как мне рано утром позвонил Сергей Георгиевич Бочаров Сергей Георгиевич Бочаров (1929–2017) — филолог, пушкинист.. Это был шок. Потом мы с Сашей Смирновым поехали на похороны, я заехала за ним. И вот мы спускаемся по лестнице, а в почтовом ящике письмо от отца Александра, написанное за три дня до убийства. Он пишет Саше: «Давайте начинать это издание. Лучше вас никто не сделает». И после его смерти мы выпустили Евангелие от Матфея огромным тиражом в 40 тысяч экземпляров.

О Ходасевиче

Когда я начала собирать все, что Владислав Ходасевич написал о Пушкине, было нелегко, потому что эмигрантская периодика находилась в закрытом хранении, а многие издания вообще нельзя было разыскать в России. Так получилось, что я помогала сотрудникам архива — тогда он назывался ЦГАОР Центральный Государственный архив Октябрьской революции. — разбирать газеты и журналы из знаменитого Пражского архива русской эмиграции, вывезенного после войны из Праги и пролежавшего здесь десятки лет. Там много нужного нашлось. Все это переписывалось от руки, потому что газетные статьи нельзя было ни отксерить, ни сфотографировать. Кое-что мне передали: довольно-таки внушительную часть материалов дал замечательный энтузиаст эмигрантики Игорь Хабаров, кое-что привез из Парижа Сергей Георгиевич Бочаров. Но большую часть этих текстов я переписала рукой, и так собралось три тома пушкиноведческих работ Ходасевича. Только к одной части первого тома было написано 20 листов комментария и написана вступительная статья на шесть печатных листов. И тут все рухнуло: и эта программа, и издательство «Книга» перестали финансироваться — издание не состоялось. В 1992 году я издала вступительную статью отдельной книжкой — она называлась «Пушкинист Владислав Ходасевич», и это была первая в России книжка о Ходасевиче.

Ходасевич себя считал профессиональным пушкинистом и в

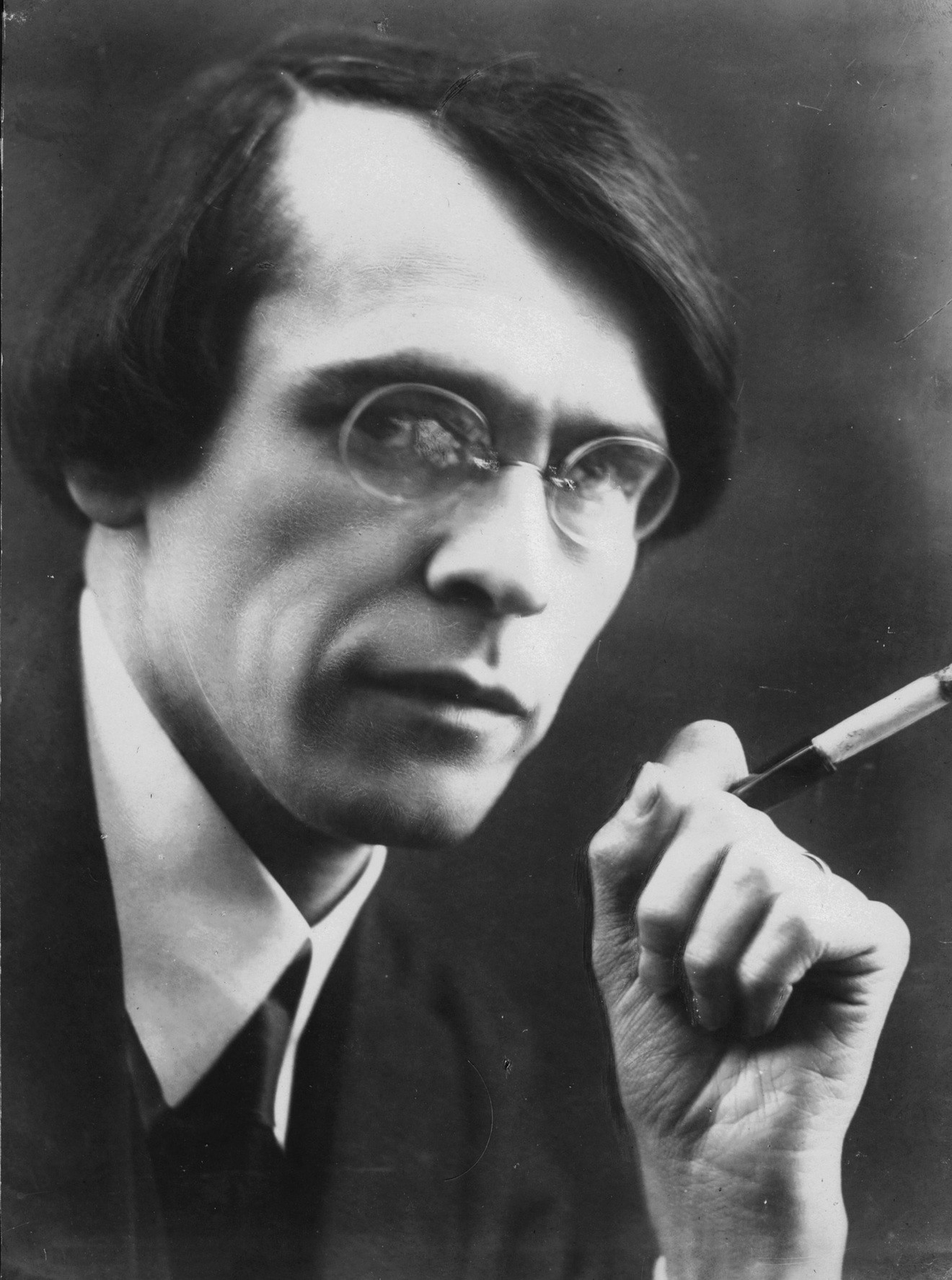

Я очень любила Ходасевича в молодости, но больше такой потребности в нем нет. А Мандельштам не исчерпывается никогда, и потребность в нем растет. Он ощущается очень близким: потрясающий современный поэтический язык, невероятная скорость художественного мышления, ну и просто содержательно он очень близок мне. Современники ведь не совсем его понимали. И мы сейчас его немножко догоняем.

О биографии Пушкина

Много лет назад было затеяно замечательное фундаментальное издание словаря «Русские писатели. XIX век». Но оно очень растянулось, хотя есть надежда, что в ближайшем году оно завершится последним томом. И для этого словаря после долгих переговоров мне заказали статью о Пушкине. До этого ее начинал писать Юрий Михайлович Лотман, а потом он умер. Потом ее начинал писать Вадим Эразмович Вацуро, но потом и он умер. В общем, в

Перед биографами всегда стоит очень сложная задача: как совместить разговор о жизни и о творчестве, чтобы это получилось не искусственно. Я писала о лирике и общебиографическую всю канву, а Бочаров — о больших произведениях. Это, конечно, не полная биография, а краткий очерк жизни и творчества — как такая сжатая пружина. Хорошей биографии Пушкина — большой, полноценной и все-таки научной — у нас нет до сих пор.

Всегда трудно справиться с объемом материала. Это такой ком, и для меня самое трудное — начать его разматывать, чтобы оттуда вытянуть

У Битова есть замечательная повесть «Фотография Пушкина». Герой, перенесясь в прошлое, пытается Пушкина сфотографировать, а он ускользает и никак не попадает в кадр. То есть невозможно сделать из этого динамичного, объемного, ускользающего явления

О бесцельных прогулках

На самом деле больше всего я люблю гулять. Люблю такие бесцельные большие прогулки — по открытым пространствам, чтобы был горизонт, по холмам, чтобы была большая вода. Это зародилось в юности. Мы с моим товарищем Сашей Маховым, о котором я уже говорила, ходили в походы. И эти походы я на всю жизнь запомнила и с тех пор полюбила такие блуждания. Это тебя погружает в самое лучшее состояние, которое может быть. У меня все время глазной голод: мне хочется видеть

О «Неаполитанских песенках» Мандельштама

Я не занималась специально биографией Мандельштама, и когда мне предложили в «Молодой гвардии» написать его биографию, я не откликнулась. Но сейчас немножко пришлось позаниматься. Кажется, удается опознать одно лицо из биографии воронежских лет Мандельштама, которое до сих пор было не опознано. Надежда Яковлевна несколько раз упоминает певицу с низким голосом, для которой Мандельштам перевел неаполитанские песни. Про «Неаполитанские песенки» никто даже не знает, потому что в полное собрание сочинений и писем Мандельштама они не включены.

Он взялся за перевод для этой певицы, чтобы она могла петь

О неожиданных темах

Вообще я занимаюсь тем, что мне интересно. А тем, что не интересно, совсем не занимаюсь. Интересны бывают совершенно неожиданные вещи. Например, недавно вышел новонайденный роман Домбровского «Рождение мыши». И мне захотелось о нем написать. А в

Подробнее о метареализме можно почитать в материале Arzamas «Что такое метареализм?».. Здесь были личные причины: мы очень любили Еременко в молодости, а мне захотелось отдать дань этой любви и понять, почему мы его любили. Он написал мне 15 писем в ответ и делился впечатлениями. Такая же неожиданная история у меня с Николаем Бруни, соучеником Мандельштама по Тенишевскому училищу, поэтом, художником, переводчиком, музыкантом, летчиком-испытателем, священником. Они с Мандельштамом родились в один год и погибли на разных концах ГУЛАГа почти одновременно. И судьбы их то переплетались, то расходились.

О читателе и любви к работе

Я придаю очень большое значение письму, взвешиваю каждое слово. Я не знаю, чувствует ли это читатель, но читатель мне очень важен. Гаспаров говорил, что мы пишем для читателя литературы. Или Шкловского я могу вспомнить. Он говорил, что одни работы написаны для соседа-филолога, а другие — для читателя. Вот я не для соседа-филолога пишу — я пишу для читателя. И у меня, конечно, потрясающие читатели. Я, например, знаю, что меня читают учителя. Поэтому я стараюсь, чтобы, с одной стороны, было написано внятно, а с другой стороны — ни в коем случае ничего не упростить, оставить поле для мышления. Ну и чтобы было сказано по возможности хорошо.

Есть

Об утре, деревьях и холмах

Мой рабочий день устроен очень просто. Я рано встаю, потому что утром у меня хорошо работает голова, и я сразу сажусь за компьютер. Это лучшее и самое продуктивное время, когда мне приходят в голову мысли. Все остальное время дня, которое я провожу с компьютером, я занимаюсь более рутинными делами. Когда я живу на даче, а это три-четыре месяца в году, я вечером выхожу на холмы. И тут мое сердце ликует, потому что я могу себе позволить смотреть на горизонт час, два или

О самом счастливом дне жизни

Сейчас