7 секретов «Двенадцати стульев»

Почему у Бендера были апельсиновые штиблеты, а у Кисы — золотое пенсне? Что скрывается за турецким происхождением Остапа? Откуда взялся Гаврила в стихах Ляписа Трубецкого?

1. Тайна абрикосового чепчика мадам Петуховой и апельсинных штиблет Остапа Бендера

Вторая глава романа открывается сценой предсмертного признания о бриллиантах:

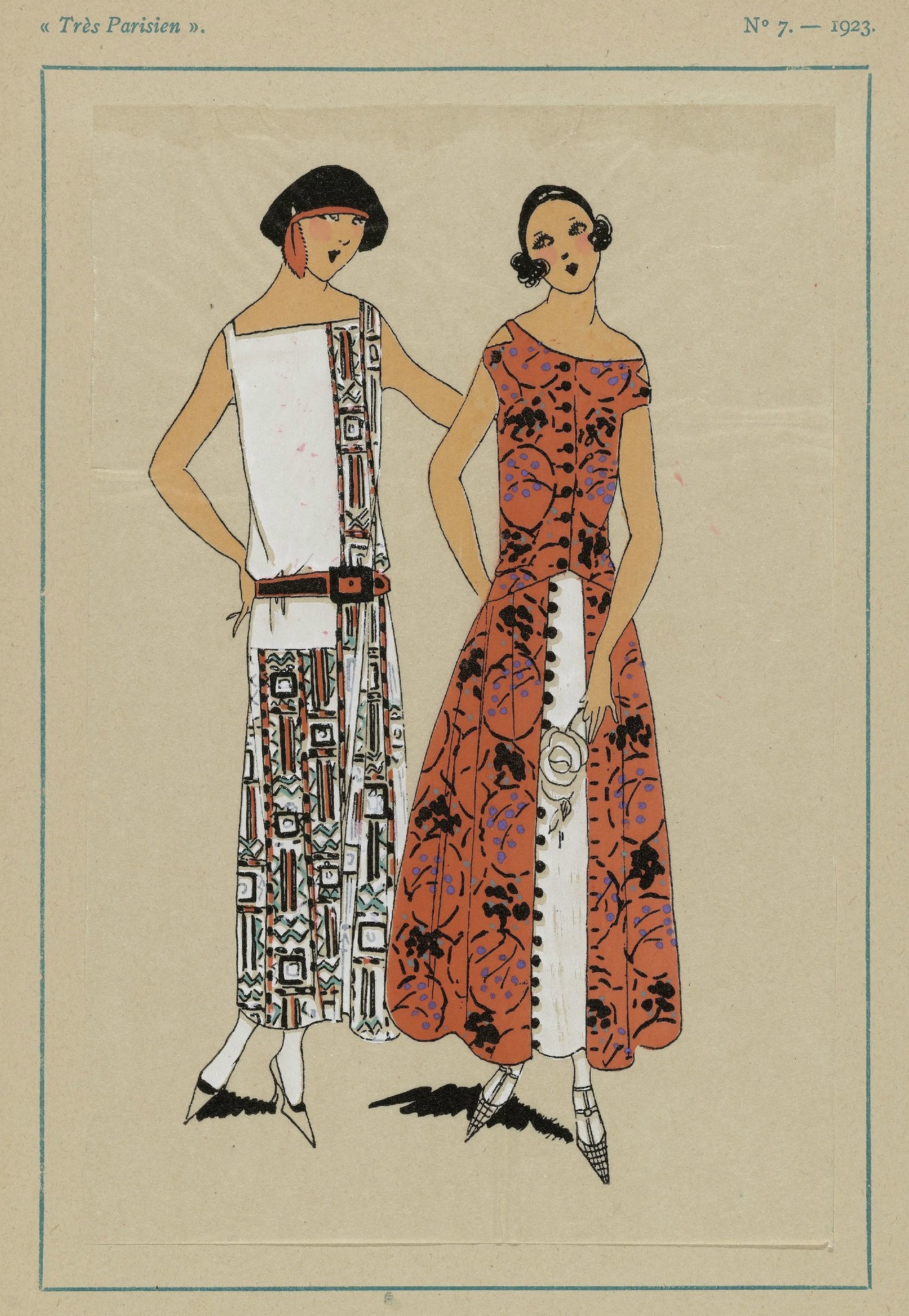

«Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в

какой-то моде вкаком-то году, когда дамы носили „шантеклер“ и только начинали танцевать аргентинский танец „танго“».

Оранжевый, или абрикосовый, в 1910-х годах стал цветом вошедшего в моду аргентинского танго. В комментариях Юрия Щеглова к роману «Двенадцать стульев» цитируются воспоминания театрального режиссера Эммануила Краснянского. Эммануил Борисович свидетельствовал, что в то время танго было на пике моды и о вещах модного оранжевого цвета (носки, платки, галстуки, жилеты и т. д.) говорили, что они в цвете танго.

Мода на танго и оранжевый цвет сохранилась и в 1920-е годы. Друг Ильи Ильфа и брат Евгения Петрова Валентин Катаев в романе «Алмазный мой венец» описывает визит королевича (Есенина) в гости к соратнику (Асееву):

«Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.

Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго.

— Какими судьбами! — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем» В. П. Катаев. Алмазный мой венец. М., 1994..

К той же моде отсылают знаменитые штиблеты апельсинового цвета Остапа Бендера:

«— Я вас не понимаю, — сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие».

В романе «Золотой теленок» Бендер уже сам будет танцевать аргентинское танго под невидимый оркестр, представляя, как подпольный миллионер Корейко отдаст ему миллион.

2. Тайна газеты «Станок» и Дома народов

Илья Ильф и Евгений Петров детально описывают будни газеты «Станок», в которой появилась заметка об Остапе Бендере «Попал под лошадь»:

«Было самое горячее редакционное время — пять часов.

Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди.

По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:

— У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.

Это значило, что она любит другого. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

— Дайте десять копеек на трамвай!

За этой суммой он забрел в отдел рабкоров».

Редакционные интриги и суета ежедневной газеты описаны со знанием дела: в 1920-е годы авторы романа работали вместе с Юрием Олешей, Михаилом Булгаковым, Валентином Катаевым и другими писателями в ежедневной железнодорожной газете «Гудок», ставшей прототипом «Станка». В 1920-е годы редакция располагалась во Дворце труда, по адресу Москворецкая набережная, 7, и славилась своими запутанными переходами. Вот как вспоминал об этом месте Константин Паустовский:

«Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церковью и парикмахерской.

Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца труда пользовалось коридорами как дорожками для прогулок» К. Г. Паустовский. Книга скитаний. М., 1964..

Именно этой променадной функции лестниц Дворца труда авторы романа посвятили большое лирическое отступление:

«Коридоры Дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора».

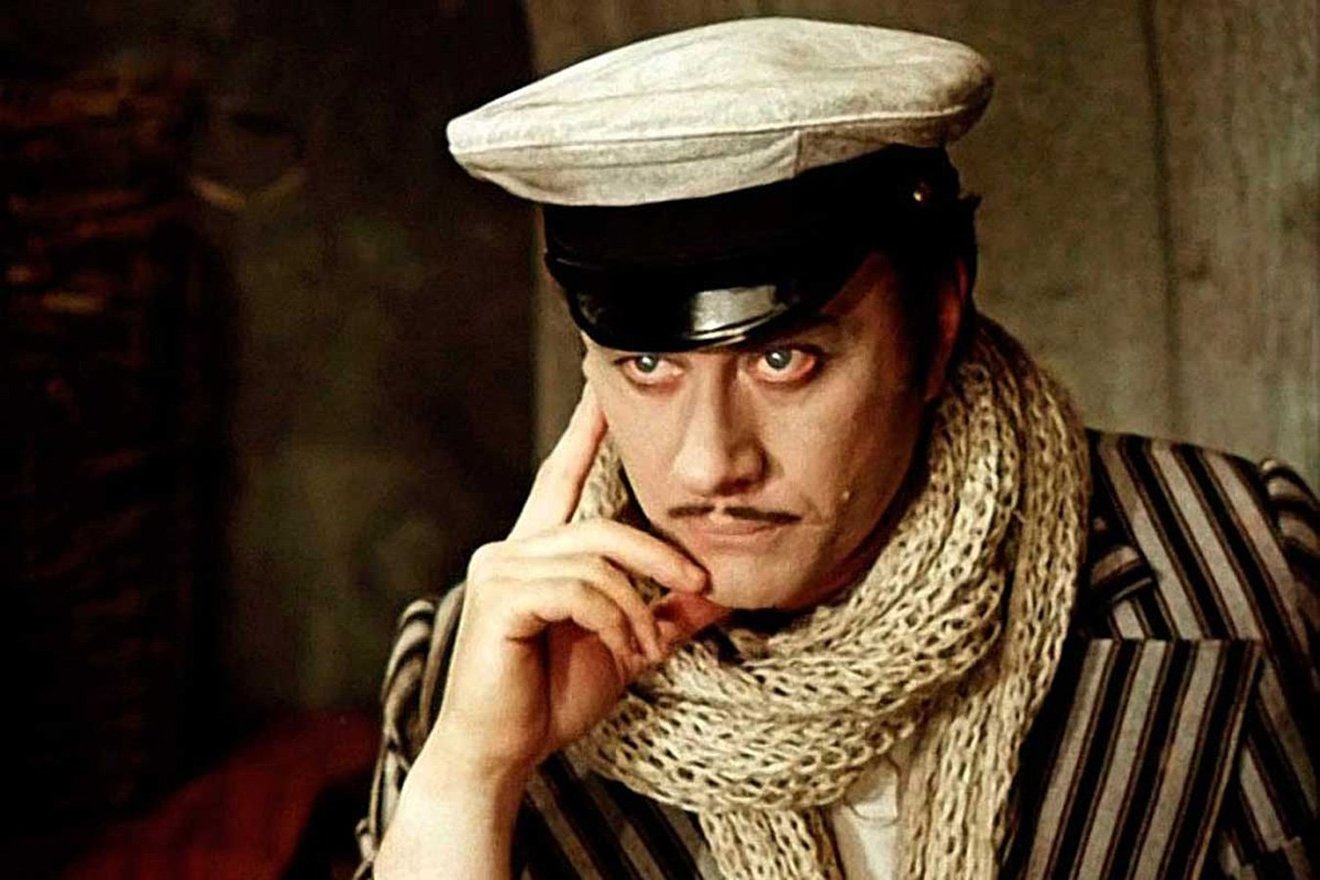

3. Тайна происхождения Остапа Бендера

Вот как нам представляют героя романа:

«Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: „Мой папа, — говорил он, — был турецкоподданный“. Сын турецкоподданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя

какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег».

По версии комментаторов романа Давида Фельдмана и Михаила Одесского, подданство главного героя намекает на то, что отец Остапа Бендера жил в Одессе, где коммерсанты еврейского происхождения часто принимали турецкое подданство, чтобы обойти дискриминационное законодательство.

Исследователи Майя Каганская и Зеев Бар-Селла полагают, что в этой фразе соединились две основные черты Бендера — демонизм и плутовство. По их версии, некоторые черты образа Остапа Бендера сближают его с дьяволом и особенно Воландом.

А вот Юрий Щеглов сближает Остапа не с Воландом, а с литературной традицией изображения романтического демонизма в духе Печорина. В упоминании турецких корней Бендера он видит отсылку к плутовской стороне Остапа и ссылается на цикл очерков Владимира Короленко «Современная самозванщина», в котором описываются самозванцы из Турции:

«Точно стая саранчи, налетают они на „святую Русь“ и из Персии, и из Палестины, и из Турции, подымаются, наконец, из собственных недр нашей жизни, устремляясь на эксплуатацию легковерия и искреннего, но непросвещенного религиозного чувства. Газеты то и дело вновь и вновь напоминают об этом явлении» В. Г. Короленко. Современная самозванщина // Короленко В. Г. Полное собрание сочинений. В 9 т. Т. 3. СПб., 1914. .

Таким образом, уже при первом появлении Остапа Бендера короткой репликой демострируются две его главные черты — демонизм и плутовство.

4. Тайна общежития имени монаха Бертольда Шварца

«По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.

— Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.

В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.

— Дома, — ответили за дверью.

— Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.

— Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал № 2.

В третьем пенале радостно зашипели:

— К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.

В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались».

Илья Ильф и Евгений Петров обыгрывают советскую традицию давать учреждениям имена деятелей революции и культуры. Юмористический эффект создается за счет несовпадения объекта (советское общежитие студентов-медиков) и названия (считается, что монах XIV века Бертольд Шварц изобрел порох). Жилищный кризис

«Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилище в романе „Двенадцать стульев“, в главе „Общежитие имени монаха Бертольда Шварца“» Е. Петров. Мой друг Ильф. М., 2001..

В легком ужасе от комнаты Ильфа был Михаил Булгаков, которому его собственная коммуналка на восемнадцать человек показалась раем после вечера в Большом Чернышевском:

«Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов, и рай — это есть тишина» М. А. Булгаков. Москва

20-х годов // Булгаков М. А. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. М., 2008..

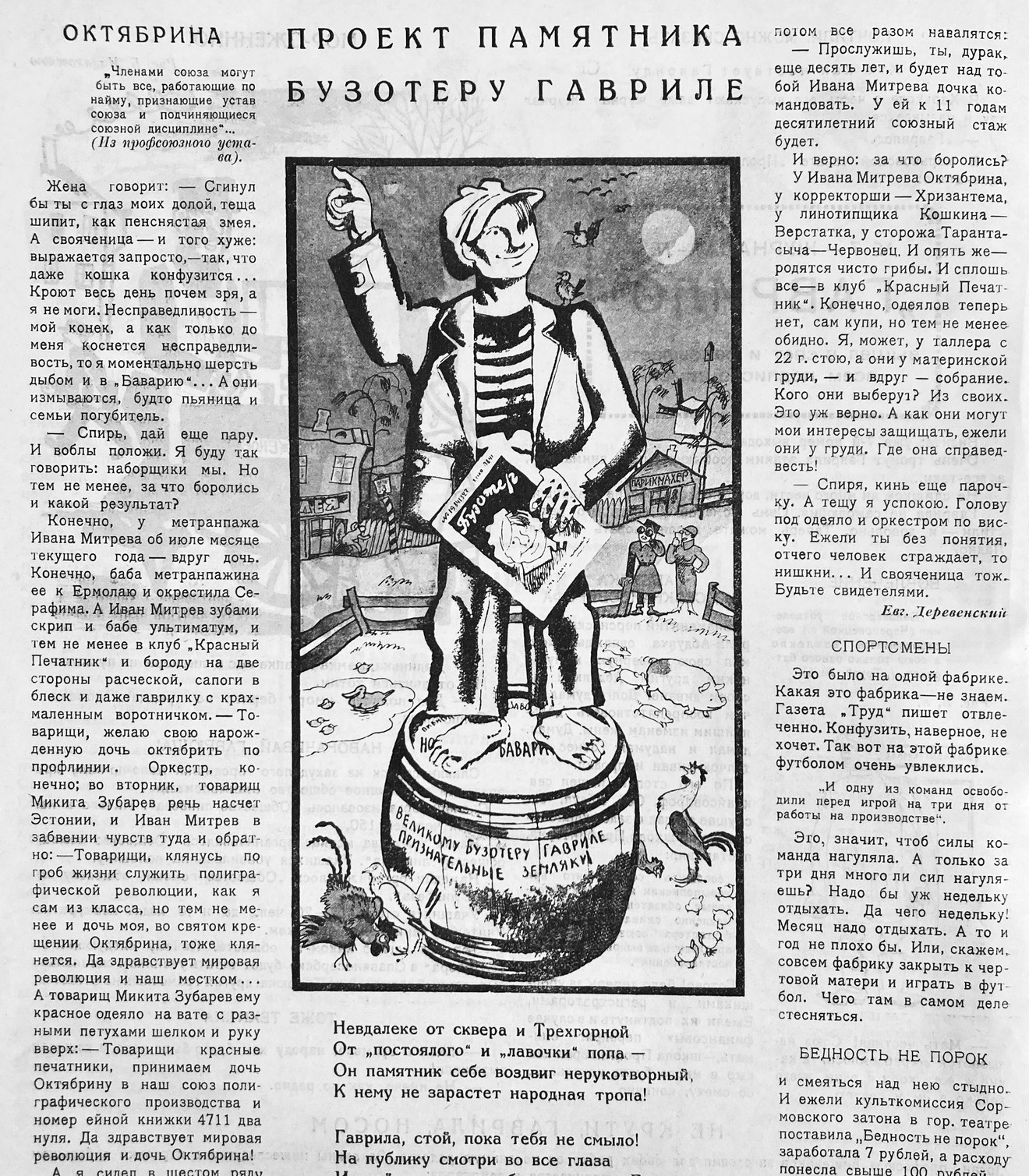

5. Тайна стихов о Гавриле

«После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В „Кооперативную флейту“ Гаврила был сдан под названием „Эолова флейта“.Служил Гаврила за прилавком.

Гаврила флейтой торговал…Простаки из толстого журнала „Лес, как он есть“ купили у Ляписа небольшую поэму „На опушке“. Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом,

Бамбук Гаврила порубал…Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции „Работника булки“».

По-видимому, имя героя стихов халтурщика Ляписа Трубецкого соавторы взяли со страниц сатирического журнала «Бузотер». Редакция «Бузотера» сидела там же, во Дворце труда, вместе с гудковцами и публиковала современных популярных писателей-сатириков — звездой журнала был Михаил Зощенко. В редакции был придуман собирательный образ главного героя журнала — Гаврилы, у которого была своя рубрика «Бузотер Гаврила». Приключения Гаврилы описывались в стихах и прозе почти в каждом номере журнала. В 1925 году на страницах «Бузотера» фигурировали «Гаврила за границей», «Гаврила-домовладелец», «Гаврила в деревне», «Гаврила-растратчик» и др. В 13-м майском номере был даже напечатан «Проект памятника Бузотеру Гавриле».

Продукция Гаврилы и о Гавриле была высокого качества и создавалась первоклассными авторами. Ильф и Петров взяли для романа узнаваемое во второй половине 1920-х имя, но мишенью их остроумной пародии был обобщенный образ фельетониста-халтурщика, составленный из самых разных, подчас малоизвестных, но многочисленных имен со страниц сатирических журналов тех лет.

6. Тайна аукциона Главнауки

«Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая.

Время тянулось мучительно.

— Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.

В публике засмеялись.

— Купите, предводитель, — съязвил Остап, — вы, кажется, любите.

Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.

— Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике „Правосудие“. Пять рублей. Кто больше?»

В любом произведении, посвященном поиску сокровищ, героев ждут преграды, замедляющие продвижение к заветному кладу. Ильф и Петров используют повседневные советские реалии

Комментатор Юрий Щеглов отмечает, что в 1920-е годы рекламные объявления о проведении аукционов и даже дворцовых распродаж публиковались в прессе и в них мог принять участие любой желающий. Они были так популярны, что вызывали общественные дискуссии. Например, в 1925 году в «Огоньке» появился очерк «Царская барахолка» о распродаже в Зимнем дворце. На эту же тему были написаны рассказы Владимира Тоболякова «Сапоги» (1926) и Михаила Зощенко «Царские сапоги» (1927).

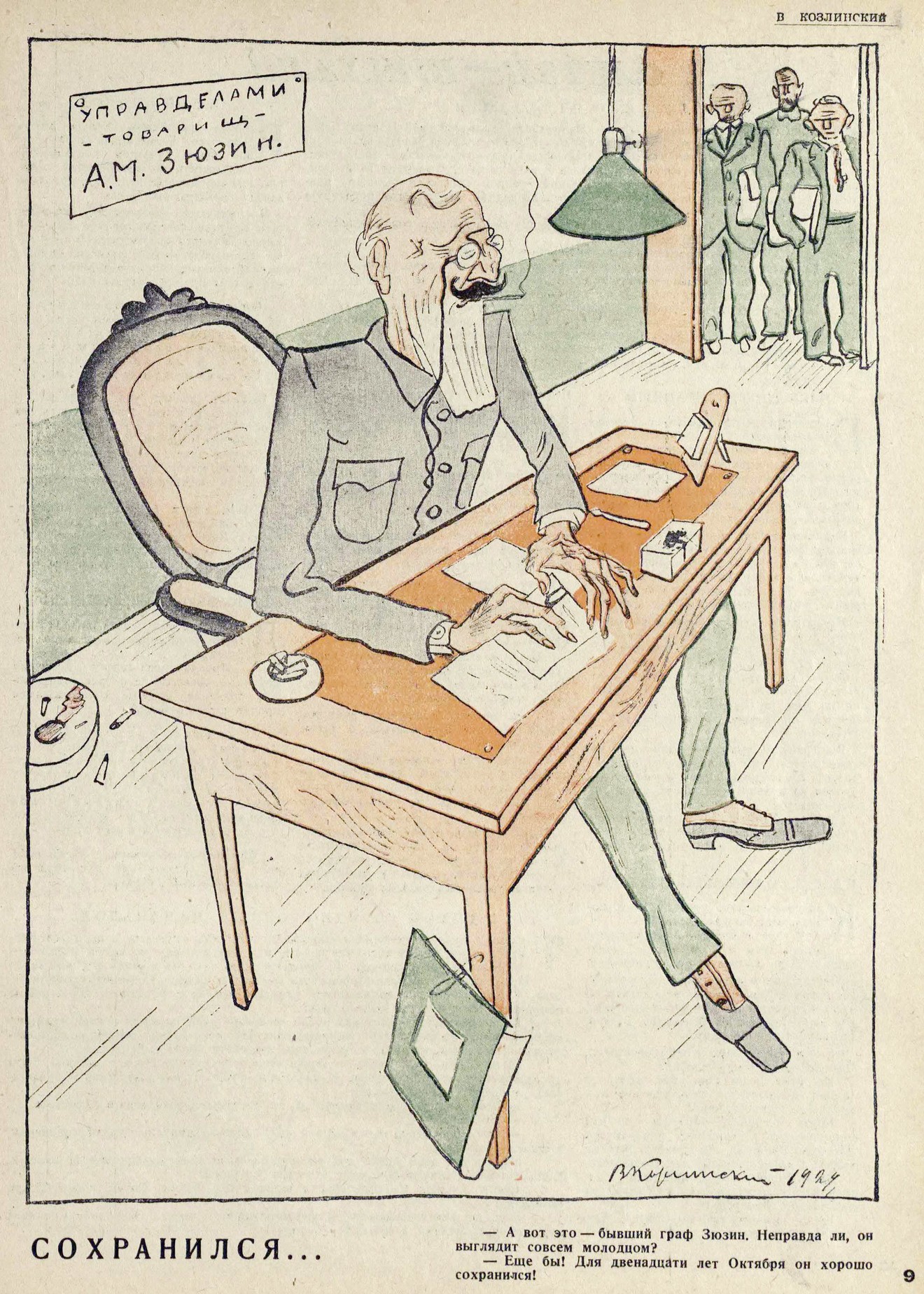

7. Тайна золотого пенсне Ипполита Матвеевича Воробьянинова

Вот как авторы романа описывают утро Воробьянинова:

«В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил».

В набросках к книге «Мой друг Ильф» Евгений Петров рассказывал, что центральным героем книги должен был стать Киса Воробьянинов, но Остап Бендер, задуманный как второстепенный персонаж, постепенно начал занимать все больше и больше места в романе и потеснил Ипполита Матвеевича. Придумывая бывшего дворянина, искателя сокровищ новой советской эпохи, Ильф и Петров позаимствовали многие черты из биографии двоюродного дяди Евгения Петрова — помещика, сибарита и путешественника Евгения Петровича Ганько Воспоминания об этом дяде оставил Валентин Катаев. Он был родным братом Евгения Петрова, настоящая фамилия которого тоже Катаев. Евгений Катаев выбрал себе простой псевдоним Петров, чтобы его не путали со старшим братом, уже состоявшимся литератором.. Валентин Катаев описывал дядю как тучного человека с подагрой, производившего на племянников очень внушительное впечатление своими бакенбардами, римским носом и великолепным золотым пенсне. От таких деталей, как тучность, подагра и благородные бакенбарды, соавторы в итоге отказались, а золотое пенсне оставили. Старомодный аксессуар подчеркивал принадлежность бывшего предводителя дворянства к веку ушедшему, навсегда сметенному революцией.