7 секретов «Мастера и Маргариты»

Почему в романе Булгакова золотистое фалернское вино меняет цвет на красный? Какая погода чаще всего встречается в «Мастере и Маргарите»? Кто и зачем оборвал пуговицы на пальто мастера? Объясняем, что означают эти и другие — на первый взгляд незначительные — детали

1. Тайна любви мастера к розам

«— Вы вообще не любите цветов?

В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву».

В сцене знакомства с мастером Маргарита несет в руках мимозу, в подвальчике мастера на столе стоит вазочка с ландышами, под окнами у влюбленных растет душистая сирень. В черновиках мелькают весенние фиалки — их Маргарита покупает в цветочной лавке на Охотном Ряду перед тем, как устроиться на скамейке в Александровском саду и встретиться с Азазелло, но позднее Булгаков букетики фиалок вычеркнул.

Чаще всего в романе возникают розы, причем и в московских, и в ершалаимских главах. «Долгожданные и обоими любимые розы» стоят летом в подвальчике мастера, а одну из них, уже засохшую, Маргарита хранит вместе с обгоревшей рукописью у себя в чулане. На бал Сатаны ей шьют туфли из лепестков бледной розы и омывают ноги розовым густым маслом. Возможно, тем самым, запах которого мучает Пилата в его резиденции. Кстати, в саду Пилата тоже растут розы.

Почему именно розы? Третья жена писателя Елена Сергеевна вспоминала, что Михаил Афанасьевич любил розы. В 1929 году, когда они только познакомились, Булгаков писал ей любовные письма и в них «посылал лепестки красных роз» Дневник Елены Булгаковой. М., 1990.. Комментаторы «Мастера и Маргариты» Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс отмечают, что роза в пространстве романа также символизирует земную любовь между мастером и Маргаритой, неразрывно связанную со страданием, и одновременно отсылает к масонскому слою текста. В книге Михаила Орлова «История сношений человека с дьяволом», которую Булгаков штудировал, работая над романом, описывается масонское «святилище Розы Креста», в стенах которого Великий Мастер проводит секретные обряды. Любовь мастера к розам подчеркивает связь этого персонажа с масонами, уже заданной обозначением героя как мастера, отказавшегося от своего имени и прошлой жизни ради духовного пути и самосовершенствования.

2. Тайна цвета фалернского вина

«— И опять-таки забыл, — прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу, — совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок, — тут он отнесся именно к мастеру, — бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино.

Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты и мастера. Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови».

Работая над ершалаимскими главами, Булгаков искал интересные бытовые детали в доступных ему источниках. В выписках, которые он назвал «Материалы к роману», можно найти записи об одежде («Хламида застегивалась блестящей пряжкой на правом плече»), растениях («масличные деревья и большие смоковницы»), письменных принадлежностях того времени (Булгаков использует их для совсем небольшой детали в сцене с Пилатом: «На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента»).

О том, что прокуратор пил фалернское и цекубское, Булгаков мог узнать из книги Гастона Буассье «Римская религия от Августа до Антонинов. В трех частях» или рассказа Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи», вышедшего в Москве в 1928 году отдельным изданием. У Буассье и Франса цвет вина не упоминается, но Булгаков мог узнать, что фалернское вино было золотистого цвета и по качеству уступало лишь цекубскому из короткой статьи «Фалернское вино» в словаре Брокгауза и Эфрона. Полное собрание знаменитой энциклопедии стояло у писателя на книжных полках в кабинете — оттуда он делал выписки о шабашах, Пилате, Иерусалиме и прочих вещах. В «Материалах к роману» он сделал пометку: «Falernum vinum — золотистое вино».

Фалернское вино производилось в южной части Италии, в области под названием Кампания, у подножия Массикской горы. По преданию, бог виноделия Вакх посетил местного жителя по имени Фалерн и в награду за гостеприимство вручил виноградную лозу, от которой и произошел знаменитый виноград для фалернского. Самым лучшим считалось вино, выдержанное не менее 15 лет, хотя и оно уступало цекубскому, из винограда, произраставшего в Цекубской области, расположенной на территории области Лацио, южнее Рима. Знаменитые италийские вина были воспеты Горацием, Плинием и Марциалом.

По очень правдоподобной версии Ирины Белобровцевой, Светланы Кульюс и Бориса Соколова, Булгаков намеренно изменил цвет фалернского вина с золотистого на кроваво-красный в предгрозовом свете московского дня, чтобы подчеркнуть важность происходящего в подвальчике мастера: герои проходят инициацию, через отравление и смерть совершается переход в иное бытие.

3. Тайна грозы

В романе «Мастер и Маргарита» гроза и ливень — самое частое погодное явление и в московских, и в ершалаимских главах. Вот самые знаменитые строки романа — начало возрожденной из пепла рукописи, которую читает Маргарита после обретения своего любовника мастера:

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды… Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана».

Булгаков дает почти идентичное описание Москвы перед отъездом Воланда из столицы:

«Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле».

Борис Михайлович Гаспаров выделил в структуре романа несколько линий, или каналов, пронизывающих весь текст и соединяющих его части в единый организм, и назвал их лейтмотивами. Одним из таких лейтмотивов, подчеркивающих параллелизм двух историй и цикличность времени в пространстве романа, стала гроза.

Гроза сопровождает как мелкие неприятности (похищение Варенухи, попытки Иванушки описать гибель Берлиоза), так и крупные (гроза обрушивается на Ершалаим во время казни Иешуа, огромная туча накрывает город, когда мастер и Маргарита перед отъездом из столицы навещают Бездомного в клинике Стравинского).

Для самого писателя гроза была предвестником неудач, хотя он не был особенно суеверен. Вот что Елена Сергеевна Булгакова рассказывала Мариэтте Чудаковой о работе мужа над пьесой «Батум», обернувшейся катастрофой:

«Когда он в то лето читал „Батум“ — каждый раз была гроза! Однажды Калишьян пригласил нас в театр на читку. Была жара, июль, я в легком воздушном платье без рукавов. И пока ехали в машине — началась страшная гроза!

Подъехали к театру — висела афиша о читке „Батума“, написанная акварелью, вся в дождевых потеках.

— Отдайте ее мне! — сказал Миша Калишьяну.

— Да что вы, зачем она вам? Знаете, какие у вас будут афиши? Совсем другие!

— Других я не увижу» Цит. по: М. О. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 2024..

Пьеса действительно не увидела сцены: представленная Сталину (он был главным героем текста), она получила отрицательный отзыв и была запрещена к постановке. После этого Булгаков тяжело заболел и так и не оправился от болезни.

4. Тайна оборванных пуговиц

Мастер рассказывает Ивану Бездомному, как в первой половине октября ночью к нему в окошко постучали. В следующий раз он оказался возле своего подвальчика уже в январе:

«— Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике».

И хотя Булгаков не дает никаких дополнительных деталей, современники прекрасно знали, как после стука в дверь человек мог оказаться на улице без пуговиц.

В комментарии к московской части романа Мариэтта Чудакова перечисляла привычные москвичам советские реалии

В черновиках гораздо больше «тюремной» специфики, от которой позднее Булгаков отказался. Он подробно описывает, как после ареста Никанора Ивановича Босого приводят в тюрьму (в разметке романа есть глава «Босой в тюрьме»):

«Первые ожидания Никанора Ивановича как будто оправдались: спутники привезли его на закате солнца на окраину Москвы к неприглядному зданию, о котором Никанор Иванович понаслышке знал, что это тюрьма. Следующие впечатления тоже были как будто тюремные. Никанору Иванович пришлось пройти ряд скучных формальностей. Никанора Ивановича записали в

какую-то книгу, подвергли осмотру его одежду, причем лишили Никанора Ивановича подтяжек и пояса» М. А. Булгаков. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. Мастер и Маргарита (переписанные главы). М., 1999..

Да и мастер в черновиках находится не в сумасшедшем доме, а в лагере и нечистая сила вызволяет его именно оттуда:

«[Фиелло преобразился. На нем оказалась ушастая меховая шапка и длинный полушубок] Здесь и далее в квадратных скобках приводится вычеркнутый писателем текст.. <…>

Ватная мужская стеганая кацавейка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги.

Весь в грязи, руки изранены, лицо заросло рыжеватой щетиной. Человек, щурясь от яркого света люстр, вздрагивал, озирался глаза его светились тревожно и страдальчески» М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита. Полное собрание черновиков романа. Основной текст. В 2 т. Т. 1. М., 2019. .

Как мы знаем, позднее Булгаков решил поместить мастера в сумасшедший дом, но линию с арестом по доносу и тюрьмой оставил легким намеком. В

5. Тайна цвета волос Азазелло

Булгаков писал роман более десяти лет, в нем появлялись новые герои (например, мастера и Маргариты в ранних черновиках романа не было), а старые меняли имена, облик или характер. Азазелло из свиты Воланда в первых редакциях носил имя Бонифаций и был гораздо более отталкивающим, чем в последней редакции текста:

«Один глаз вытек, нос провалился. Одета была рожа в короткий камзольчик… …И клыки росли куда попало. <…> Кроме того, горб».

Позднее герой стал более презентабельным (клык торчал всего один, а вытекший глаз стал просто бельмом), но одно в его внешности оставалось неизменным — рыжие волосы.

Этому есть несколько объяснений. Первое и самое очевидное: Азазелло — мошенник и обманщик, часть свиты Сатаны, а хитрость и коварство приписывались рыжим людям еще со времен Средневековья. Вероятно, их род возводился к рыжему Иуде: о том, что Иуда был рыжим, Булгаков мог узнать из книги Федерика Фаррара «Жизнь Иисуса Христа», которую он проштудировал, собирая материалы к роману.

В книге «Красный. История цвета» историк Мишель Пастуро пишет о суевериях, появившихся на исходе Средневековья: «…встретить на дороге рыжего — дурная примета, а женщины с волосами такого цвета — либо ведьмы, либо блудницы». Ведьма Гелла в свите Воланда тоже рыжая.

Другое объяснение связывает цвет волос Азазелло с клоунадой и буффонадой. Шутовской аспект его образа особенно заметен в черновиках романа. В ранней редакции Азазелло одет в полосатую разноцветную одежду, расшитую бубенчиками. Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс в комментарии к роману указывали, что прототипом буффонных черт Азазелло стал Рыжий. Это клоунское амплуа появилось в конце XIX столетия и быстро завоевало популярность — как соло, так и в дуэте с Белым клоуном: «В русском дореволюц. цирке выступал также соло (соло-Р., Р. у ковра)» Цирк. Маленькая энциклопедия. М., 1979.. Для амплуа Рыжего очень характерны гротеск и буффонада. Конечно, это описание ближе к паре Коровьев — Бегемот, но и Азазелло не чужд буфонного гротеска. Лидия Яновская, отмечая у Азазелло эту сторону его образа, показывает, как ближе к концу романа в нем «все настойчивее проступают демонические» Л. М. Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. черты. В главе «Прощение и вечный приют» читатель наконец видит истинного Азазелло: «Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца».

6. Тайна лунного гостя

«Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом:

— Выпей, выпей. Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут.

Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью! — зашептал Коровьев Маргарите. — Смотрите, он уже приходит в себя.

Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.

— Не сомневайся, это я, — ответила Маргарита.

— Еще! — приказал Воланд.

После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.

— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищуриваясь, — теперь поговорим».

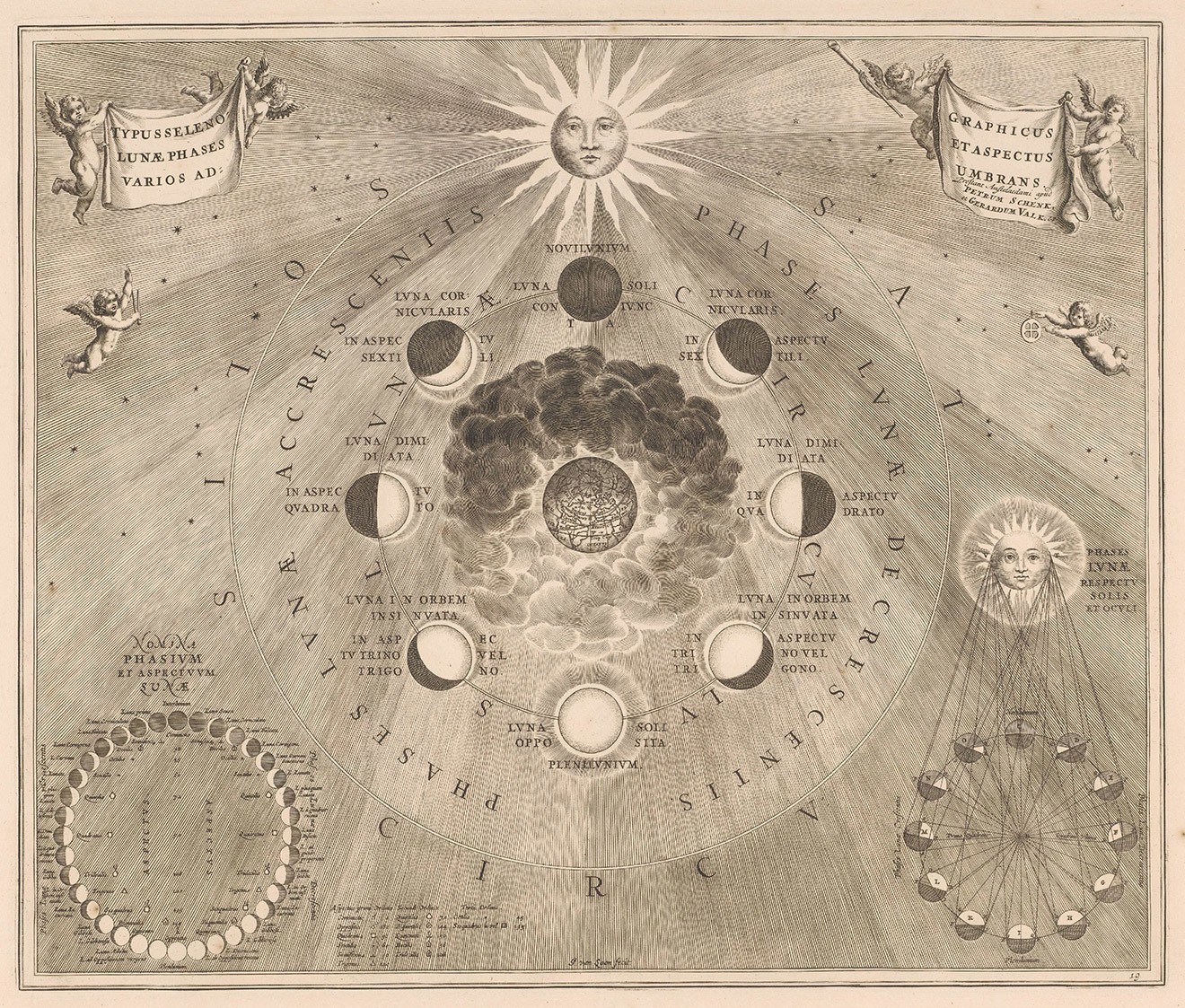

Действие романа «Мастер и Маргарита» часто развивается ночью, при луне или лунном свете: в черновиках эпилог даже назывался «Жертвы луны», но потом Булгаков отказался от этой идеи. Луна появляется уже в первых главах:

«На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу».

В романе луна сопровождает нечистую силу, традиционно активную по ночам, и мастера — героя, не имеющего отношения к нечисти. Мы впервые видим мастера в свете луны: «на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем». А в эпилоге он снится Ивану Николаевичу Поныреву в потоках лунного света:

«Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это — тот номер сто восемнадцатый, его ночной гость».

Как и грозу, луну можно назвать лейтмотивом, связывающим двух героев из разных миров: Иешуа в ершалаимских главах и мастера в московских. Иешуа, как и мастер, ассоциируется с луной. Пилату снится, что он гуляет по лунной дороге с бродячим философом («все время вижу во сне лунный луч»), и по лунной же дороге вместе со своим псом он покидает ущелье, в котором он был заточен двенадцать тысяч лун.

Светлана Кульюс и Ирина Белобровцева отмечают, что Булгаков, несомненно, знал, что распятие Христа сопровождалось затмением. В «Материалах к роману» сохранились его выписки из книги Давида Штрауса «Жизнь Иисуса»: «Причиною тьмы, которую один Лука определяет более точным образом, как затмение солнца, не могло быть естественное затмение: в то время было пасхальное полнолуние» Цит. по: И. З. Белобровцева, С. К. Кульюс. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. М., 2007..

Но луна интересовала Булгакова не только в связи с Иешуа Га-Ноцри и мастером. В конце 1930-х годов он вел наблюдения за луной. «Луна! Проверить луну!» — написано на полях рукописи романа. Исследовательницы Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс цитируют характерные заметки писателя о луне: «Луна [здесь же приводится рисунок] 10.III.1938 г. без двадцати одиннадцать вечера она была такова: (белая) (видно из окон, обращенных к Б. Афанасьевскому пер.). Вскоре пропала (облака?)». Или: «Луна 29 марта 1939 г. около 10 часов вечера была на левой руке, высоко, если смотреть из окон моей комнаты, в виде [далее следует рисунок наклоненного полумесяца]».

7. Тайна шахматной партии

Вот описание партии между Воландом и Бегемотом:

«На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые.

Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.

<…>

<…> Белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля».

Исследователи выдвигают разные версии о том, что за гамбит разыгрывался на доске. Наиболее вероятными считаются две партии. Первая была разыграна на московском международном шахматном турнире в 1935 году между Михаилом Ботвинником и Николаем Рюминым. Турнир широко освещался в прессе, а партия Ботвинник — Рюмин удостоилась приза за красоту В. Пимонов. Загадка Маргариты // 64. Шахматное обозрение. № 17. 1985.

М. Йованович. Еще раз о шахматной сцене // 64. Шахматное обозрение. № 2. 1986.. По другой версии, прототипом шахматного сражения в романе стала партия Майет — Левенталь Б. В. Соколов. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Очерки творческой истории. М., 1991..

Маргариту в романе поражает, что шахматные фигурки на доске — живые. В ранних редакциях романа сцена была гораздо лаконичнее:

«Сидящий в этот момент стукнул золотой фигурой на доске и молвил:

— Играешь, Бегемот, безобразно.

— Я, мессир, — почтительно отозвался партнеру здоровяк черный котище сконфуженно, — [пешку не заметил] просчитался. На меня здешний климат неблаготворно действует.

— Климат здесь ни при чем, — сказал сидящий, — просто ты шахматный сапожник.

Кот хихикнул льстиво и наклонил своего короля» М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита. Полное собрание черновиков романа. Основной текст. В 2 т. Т. 1. М., 2019..

По предположению Владимира Пимонова, здесь отразились воспоминания писателя о партии в «живые» шахматы Михаила Ботвинника и Николая Рюмина, состоявшейся в 1934 году на московском стадионе. Штангисты были королями, теннисистки — королевами, легкоатлеты — ладьями, велосипедисты изображали слонов (офицеров), а копьеметатели — коней. Пешками стали футбольные команды, одетые в черное и белое В. Пимонов. Загадка Маргариты // 64. Шахматное обозрение. № 17. 1985.. Мариэтта Чудакова добавляет, что «живые» шахматы, которыми играет Воланд, символизирует его могущество над судьбами людей, и отмечает, что турниры Ботвинник — Рюмин 1934 и 1935 годов состоялись за несколько лет до работы Булгакова над развернутой шахматной сценой М. О. Чудакова. Михаил Булгаков: его партнеры, его сочинения // 64. Шахматное обозрение. № 18. 1985.. Тем не менее в памяти Булгакова могли остаться впечатления от этих партий: он с юности любил шахматы и играл в них с увлеченностью серьезного любителя.

Его первая жена Татьяна Николаевна вспоминала о зиме 1917 года в Саратове: «Плохо помню то время, помню только, что отец с Михаилом все время играли в шахматы…» Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. Позднее, в 1920-е, он играл в шахматы со своим близким другом, филологом Николаем Ляминым, а в 1930-е его постоянными партнерами по шахматам были писатель-сатирик Аркадий Бухов, театральный художник Сергей Топленинов, делавший замечательные театральные макеты, и врач Андрей Арендт, чьи предки в свое время лечили Пушкина М. О. Чудакова. Михаил Булгаков: его партнеры, его сочинения // 64. Шахматное обозрение. № 18. 1985.. По свидетельству Елены Сергеевны, Булгаков даже обучил игре в шахматы ее младшего сына:

«Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (сами понимаете, это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: „Выдать Сергею полплитки шоколаду“. Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате. А то они писали заговорщицкое письмо и клали его в почтовый ящик на двери и всячески вызывали меня посмотреть: нет ли чего в ящике…» Дневник Елены Булгаковой. М., 1990.

Неудивительно, что это увлечение нашло отражение в романе, занимавшем в 1930-е годы почти все мысли писателя. В одной из ранних редакций Бездомный в погоне за Воландом бежит к подъезду дома в Савельевском переулке и слышит от швейцара: «Зря приехали, граф, Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть». Николай Николаевич — это тот самый Лямин, заядлый шахматист и друг Михаила Булгакова. Этот эпизод автор потом вычеркнул, он вообще постепенно убирал из романа явные автобиографические следы, но шахматы остались.