Анна Поливанова: «Я не хочу идти в туман, не имея возможности рационально оценивать свое творчество»

Как задачка может явить чудо творения в языке? Какую пользу приносят науке ошибки школьников? Что общего между ученым-лингвистом и чистильщиком очков? И почему в лингвистике не бывает научных открытий? В новом выпуске «Ученого совета» — лингвист Анна Константиновна Поливанова, ученица Андрея Зализняка и внучка философа Густава Шпета

Лингвист, кандидат филологических наук, составитель грамматики и словаря старославянского языка (2013), автор книги «Логические основы грамматики. От фонологии до семантики» (2022). Окончила отделение структурной и прикладной лингвистики на филологическом факультете МГУ. С конца

Научные интересы: грамматика, типология, сравнительная грамматика славянских языков, славянская акцентология, синтаксис, семантика.

О первом винограде и смерти брата Котика

.jpg)

В моей памяти есть такая картинка. Нас в детстве за общий стол не сажали. Поросят кормили отдельно. А в праздник Рождества меня посадили за общий стол. Горела елка. И мне на блюдечко положили большие виноградины, разрезанные напополам, из которых были вытащены косточки. Не уверена, что с таким объектом, как виноград, я

Этот эпизод не очень трудно датируется, потому что за столом сидели мы все, и в том числе мой брат, который скончался очень юным. Он умер, когда ему было шестнадцать, а мне — три с половиной. Я его хорошо помню. Я помню отчетливо свои переживания по его поводу. Не по поводу того, что он умер или болен, — это мне было трудно понять. Я переживала, что я его люблю меньше, чем самого старшего, Мишу. Это стыдно мне казалось, нехорошо. Дело в том, что Котик любил

А потом Котик скончался. Помню, как няня говорила, что теперь он у Бога и ему хорошо. И помню хорошо, что после смерти Котика началась для меня такая особенная, странная жизнь, в которой надо было все время оглядываться, чтобы не попасть в запретную зону: про

О философе Густаве Шпете, актрисе Марии Крестовской и «пуританском воспитании»

Моя мама, Маргарита Густавовна Поливанова, родилась в семье философа Густава Густавовича Шпета и актрисы Марии Александровны Крестовской Крестовская — псевдоним, ее настоящая девичья фамилия — Крестовоздвиженская.. Густав Густавович оставил семью, когда две его дочки были маленькими, и завел себе другую. На время тяжелых семейных передряг Мария Александровна отправилась со своей свекровью Марцелиной Иосифовной за границу: в Германию, Швейцарию. А в 1914 году, как только началась война, дед сказал: «Всеми правдами и неправдами перебирайтесь в Москву, потому что грядут события неизвестного исхода и лучше всем быть в одном месте». Он сам выехал из Гёттингена В 1912–1913 годах Густав Шпет был стипендиантом Гёттингенского университета.. А бабушка с двумя девочками и свекровью большими трудами, через лагерь перемещенных лиц, добиралась до Москвы.

И в Москве жили тяжело, с голодом, с холодом. И маму, и папу в детстве пристраивали в

Мамино воспитание у нас дома называлось «пуританским», что я понимала как слишком строгое, слишком аскетическое, зато безупречное морально. Дело в том, что и Марцелина Иосифовна, и сам Густав Густавович были католиками, а Мария Александровна, моя бабушка, — православной. И примирили родители свои разногласия на лютеранстве. Так и стали дети их лютеранами. Эти самые «пуританские добродетели», равно как и просто христианские добродетели, в маминой семье чтились высоко и строго блюлись. Церковно-православной жизнью не жили.

О дедушке, который пускал трамвай, мусоре городской богемы и доме Макса Волошина

А папа мой был, наоборот, из светской современной семьи. Если маленькая мама едва понимала: Гражданская война, немецкая война, — то папе это все было очень ясно. Папин отец, то есть мой дед, Михаил Константинович Поливанов, был инженер и занимался градоустройством. Он знаменит тем, что пустил в Москве трамвай и должен был пускать метро. Дети росли как положено: с гувернантками, с летом в имении и поездками за границу. Потом грянул 1914 год, потом революция. Дед очень скептически относился и к царскому правительству, и к его министрам, и к революции, но считал, что он делает свое дело для города.

Папину гимназию разгромили, и с четырнадцати лет он нигде не учился. Он болтался с очень сомнительной публикой, в среде которой были и наркотики, и самоубийства, и мистика, и черт знает что. Но сквозь мусор городской богемы, шулеров, мистиков и наркоманов прорастал интерес к настоящей поэзии, настоящей музыке, настоящей жизни. От своих старших сестер и их друзей папа узнавал и Блока, и Пастернака, и Ахматову, и Гумилева, и Мандельштама, и Ходасевича. А заодно и танго, и фокстрот. Лет в пятнадцать, как папа рассказывал, он почувствовал «острый интеллектуальный голод» и отправился на подготовительные курсы университета, чтобы поучиться латыни и истории, а в соседнем дворе подрабатывал в виварии (ловил и препарировал лягушек), чтобы спастись от безделья и десоциализации.

Подросши, пошел учиться в Институт слова Государственный институт слова (ГИС) — образовательное учреждение, в первую очередь предназначенное для обучения технике речи и ораторскому искусству, но занимались там в том числе словесностью, философией, языкознанием и другими гуманитарными дисциплинами. ГИС был основан актером, чтецом, педагогом Василием Серёжниковым, создателем жанра коллективной декламации, и существовал с 1920 до 1925 года. В разное время там преподавали философы Николай Бердяев и Иван Ильин, поэт Вячеслав Иванов, лингвист Дмитрий Ушаков, искусствовед Борис Грифцов, литературовед Михаил Петровский, историк и искусствовед Александр Габричевский и др.. Это был свободный, независимый институт, в котором работала оппозиционная к официальному университету профессура, например Аполлон Грушка Аполлон Аполлонович Грушка (1870–1929) — филолог-классик, декан историко-филологического факультета Московского университета, автор работ по грамматике латинского языка.. Там были

А в перерывах между чтением хороших стихов и болтанием с

В 1924 году мой папа по приглашению своего друга Левы Бачинского поехал в Коктебель, где они познакомились с Максимилианом Александровичем Волошиным. Папа буквально влюбился в дом, в Коктебель, в Макса Поэт Максимилиан Волошин с 1917 года постоянно жил в Крыму в Коктебеле, где его мать купила участок и построила дом. Летом туда приезжали многочисленные гости: художники, поэты, богословы и др. Сам Волошин называл свой дом «Домом поэта».. Он вдруг увидел другой мир, который стал ему очень дорог: папа любил поэзию, философию, горы, путешествия. У Макса Волошина было принято, что если человек понравился, то его приглашали на следующий год приезжать уже дорогим гостем. И папа поехал раз, поехал два. Это было очень важно для его становления, для его самостояния: именно в Коктебеле, как потом вспоминал папа, его вынесло, как морской волной, с того богемного дна, на котором он находился.

А осенью 1924 года по совету своего отца папа поступил в МВТУ Московское высшее техническое училище, сейчас — МГТУ им. Баумана.. Дело в том, что молодой человек с неподходящим социальным происхождением («из бывших») в те годы не мог рассчитывать быть принятым в высшее учебное заведение. И вдруг ввели «путевки» для детей преподавателей, по которым они могли все-таки поступать. Михаил Константинович получил такую «путевку» для своего сына. Папу тянуло в историю, филологию и философию, но дед прекрасно понимал общую обстановку. «Никаких филологов и философов у нас быть не может. А для инженера есть шанс уцелеть». И папа должен был согласиться с доводами отца и скрепя сердце начал свой инженерно-технический путь.

А в 1926 году папа познакомился с маминой старшей сестрой, Норой Ленора Густавовна Шпет (1905–1976) — филолог по образованию, впоследствии — театровед, историк театра, участвовала в создании Центрального театра кукол совместно с Сергеем Образцовым, заведующая литературной частью театра в течение 30 лет. Член президиума Международной организации деятелей театра кукол УНИМА. . Это было на встрече нового, 1927 года в ГАХН ГАХН — Государственная академия художественных наук.. А летом 1927 года девочки поехали в Коктебель, где папа и познакомился с младшей сестрой, с моей мамой. Закончилось это знакомство тайным венчанием. Все чин чином, прямо как в «Метели». И начали они (Кот Поливанов и Маргарита Шпет) свою семейную жизнь.

О внутреннем и внешнем поведении, волках под кустами и политическом комментировании жизни

Свое детство я помню бесконечно счастливым. Я родилась последним, вымоленным, желанным ребенком. И с младенчества и до старости я имела в семье абсолютную, безупречную, не вызывающую ни на волосок сомнения любовь — от папы, от мамы, от старшего брата, от погибшего среднего брата и от старшей сестры Маши. И все бабушки, которые у нас были, меня любили, и няня меня любила.

Но я хорошо знала и то, что этот мир очень быстро кончается. Что вот здесь — такой оазис, в котором тепло, дружба, взаимопонимание, доверие, а там — вьюга, стоит только за дверь выйти. Что мы живем в

На улицу мы одни, конечно, не ходили. Никаких дворов не было, или мы их не знали. Если ты идешь на улицу, то можно только за руку идти. Недалеко от нашего дома был садик, и там был каточек. Спрашиваешь: «Можно пойти на каток?» — «Ну,

Это ощущение передавалось из поколения в поколение. Я понимаю, что сегодня это может выглядеть как странность

Таково было внешнее поведение. Но было и внутреннее. С тех пор как я себя помню, культурный, социологический, политический комментарий к жизни шел с настойчивостью никак не меньшей, чем официальная пропаганда, которой мы не

%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B8%CC%86.%201940-%D0%B5%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpeg)

Мы жили до десяти моих лет в коммунальной квартире — и я прекрасно знала, каковы наши соседи. Меня только огорчало, что те, которые были настоящие доносчики, уехали, а мне было интересно на них посмотреть. Но что в коридоре с соседями не разговаривают, это мне было совершенно ясно. Нет, надо вести себя вежливо! Я выхожу в коридор за водой, а там соседка добрая: «Ой, Анечка, то да се, а в школу ты не ходишь?» — «Нет, не хожу». — «Ну а

Конечно, мы знали цену демонстрациям, пионерским галстукам, сталинскому режиму. Папа с мамой рассказывали про то, как происходило раскулачивание, как голодали на Украине, как обдирали оклады с икон и волокли батюшку мордой по асфальту. Как преследовали евреев и кавказские народы, как отнимали, отнимали и отнимали… И все это было нанизано, как чеки на иголочку, на

Когда я слышала слово «забрали», один из частых, обычных глаголов того времени, я представляла себе, что забрали все-таки на улице. Мне казалось, что дома нельзя забрать — ну как заберут тебя дома? Я очень хорошо себе представляла: идет человек по улице, совершенно себе в ус не дует. Пошел посмотреть, вдруг можно хлеба купить. А его раз — забрали. И, наверное, дедушка Густава Шпета впервые арестовали в Москве в марте 1935 года и приговорили к пяти годам ссылки, второй раз — в октябре 1937 года. Его обвинили в принадлежности к «офицерско-кадетской монархической повстанческой организации» и в ноябре того же года расстреляли., нянин сын, муж маминой подруги, бабушка, муж бабушки — наверное, они все вышли

Мамина ближайшая подруга была врачом, и все дела врачей — это были дела ее коллег, ее друзей. И нам не говорили: «Деточки, идите поиграйте в кубики…» И мы все вместе жили, цепенели от ужаса, дрожали от страха.

В 1953 году я уже ничем не отличалась от взрослых (так мне казалось). Мне было восемь. Мы были знакомы с Петей Скворцовым, дирижером военного оркестра. Он под строгим секретом рассказывал, что их еженощно вызывают на Красную площадь репетировать похоронный марш: черные лошади, катафалк… Меня больше всего поразило, что дирижеру надо идти задом — он должен быть обращен лицом к оркестру. И все понимали, чьих это похорон репетиция и что Сталин уже мертв.

Я подчеркиваю это, потому что среди моих сверстников очень много людей, родители которых считали нужным скрывать все от детей. И свою позицию они оправдывали набившим оскомину слоганом: «Им жить!» Нет, в этом смысле моя семья представляет маленький островок инакомыслия. Таких семей было не очень много. Маме с папой бы в голову не пришло стремиться в

О детских впечатлениях, мороженщицах на берегу океана, Сезанне и предчувствии ледохода

Оглядываясь назад, я понимаю, что мое детство было чрезвычайно богато впечатлениями. Здесь, кажется, есть противоречие, ведь жили мы замкнуто. Но, во-первых, папа с мамой с большим удовольствием и очень много нам рассказывали про прошедшую жизнь, прицепившись к чему попало. И жизнь в Швейцарии, и швейцарский детский сад, и как папа жил на океане в Ле-Сабль-д’Олон, и как мороженицы на берегу кричали — ну куча всего. Это было очень увлекательно. Во-вторых, нам очень много читали вслух. Библиотека была скромная, но достаточно богатая, чтобы напитать малых детей. (Кстати, детских книг как таковых и детских писателей мы не знали. Ну разве что Самуила Маршака с «Детками в клетке» и «Вересковым медом». Из специально детской литературы читались две-три детские книжки из маминого детства, типа «Леди Джен» «Леди Джен» — детская книга американской писательницы Сесилии Джемисон, написана в 1889 году., а остальное — нормальная взрослая литература.) Стихи читались просто с утра до вечера: вспомнил — прочел. «Как, ты не знаешь? Это Сологуб, очень хороший поэт». В-третьих, я начала заниматься с семи лет музыкой, и это тоже было огромное событие — и такое разнообразное, новое с каждым новым произведением. А вдобавок ко всему мы ужасно много путешествовали. В 1950 году у папы появилась машина, и каждое свое привилегированное двухмесячное отпускное лето В 1949 году Константин Михайлович Поливанов был профессором Московского энергетического института, а с 1952 года — заведующим кафедрой теоретических основ электротехники. Ежегодный отпуск у преподавателей вузов продолжался 48 рабочих дней. папа хватал нас всех, сажал в машину, и мы отправлялись в

И тем не менее мы продолжали вести вот эту презамкнутую жизнь. Клапаном был Коктебель, потому что там жила вдова Волошина Мария Степановна Заболоцкая (1887–1976) после смерти Максимилиана Волошина продолжала жить в Коктебеле. Она сумела сохранить дом Волошина в том виде, каким он был при жизни поэта, а в 1984 году там открылся его дом-музей., которая была нам почти родственницей, можно сказать. Там были

В школе впечатлений было мало. Все-таки я пошла в пятом классе в школу. Я чувствовала, что отличаюсь от других, ну, примерно как кролики от кошек. И видела, что все мое школьное детское окружение,

Правда, в пятнадцать лет я отправилась в художественную школу. Мне повезло: я попала в поток, из которого вышла плеяда художников — это и Алик Меламид Александр Данилович Меламид (р. 1945) — художник, перформансист, один из двух основателей соц-арта., и Боря Касаткин, и Женя Чернятин. И с ними было действительно интересно. О чем мы говорили? В музеи ходили и на выставки, говорили о том, какие у Сезанна тени и полутона. В эти же годы я познакомилась с Фальком и Фонвизиным Артур Владимирович Фонвизин (1883–1973) — акварелист. В юности — член объединения «Мир искусства», участник выставок «Голубая роза», «Золотое руно», «Ослиный хвост», первой выставки «Бубнового валета». В конце

А в конце школы я стала осваивать самиздат. Марина Казимировна Баранович, теща брата — Миши Поливанова, была первой машинисткой Бориса Леонидовича Пастернака, и они очень подружились. Марина Казимировна печатала и стихи, и «Доктора Живаго». Поэтому в наш дом это попадало сразу. А вторым источником был сам Миша, у него был широкий круг друзей и знакомых, в том числе из светского общества, литературного и артистического. А тут уже пошли совершенно другие дела: венгерские события 1956 года, Нобелевская премия и смерть Пастернака. Появилось радио, по которому можно было слушать «голоса» и все что хочешь. И, конечно, люди стали разговаривать друг с другом. Тут все прямо пошло буйно цвести и открываться.

Я думаю, что в 1957 году для московского общества было ясно, что лед вот-вот тронется. Он вот сейчас, сейчас треснет! Буду ли я в это время на льдине или вдруг окажусь

О взрослении и Надежде Яковлевне Мандельштам

Я помню момент, когда я почувствовал себя взрослой. Мне кажется, это был 1961, но может, и 1962 год. Я в районе девятого-десятого класса. И вдруг мне такое обломилось! Все это затеял Мишин друг Евгений Семенович Левитин. У них в последних классах была такая компания — Володя Успенский, Женя Левитин и Миша Поливанов. Володя пошел на мехмат, Евгений Семенович стал искусствоведом, а Миша пошел на физфак — он был физик-теоретик.

Евгений Семенович был эрудит и знаток всей литературы вообще, с Античности до наших дней, и, в частности, великий знаток поэтов Серебряного века. И, конечно, он был около всех самиздатов и так далее. И вот они с Мишей затеяли поехать в Тарусу, потому что туда, в Тарусу, отправилась Надежда Яковлевна Мандельштам. Мишина жена Настя по

И тут я поняла: началось. Понимаете, ну как первый бал. И не просто первый бал, а меня пригласили — и я чуть ли не звезда, потому что я сижу в доме у Оттенов Николай Давидович Оттен (Поташинский) (1907–1983) — переводчик, писатель, сценарист и киновед; жил в Тарусе вместе со своей женой, переводчицей Еленой Михайловной Голышевой (1906–1984)., где жила Надежда Яковлевна. Вот так я сижу — а так Надежда Яковлевна сидит, так Миша сидит, так Женя. Я сижу и внимаю. Во-первых, половина того, что написано в ее воспоминаниях, была проговорена за этим столом. Во-вторых, сколько стихов было прочитано! А я, как ромовая баба, пропитываюсь и пропитываюсь. Даже не надо рот открывать, а нужно только пропитываться. Это было абсолютное счастье.

Утречком мы вставали рано-рано.

Я увлекалась точными науками — меня манила астрономия, физика… Читать фикшн считала ниже своего достоинства и помню, что Миша взял с меня обещание, что в порядке оплаты свалившихся на меня ни с того и ни с сего каникул — и каких каникул! — я пропилю Голсуорси, все два или три тома «Саги о Форсайтах». Ох и

О выборе профессии, часах полного обалдения и факультете ожидающих невест

На волне этих ошеломляющих открытий я и добежала до университета.

Я очень хорошо помню, как сижу у Миши в комнате за его письменным столом и листаю «Охранную грамоту» «Охранная грамота» — автобиографическая повесть Бориса Пастернака.. Меня терзают страсти.

Когда я читала «Охранную грамоту», мне показалось, что вообще стоит заниматься философией. Тем более что и дедушка Густав Густавович был философ. Но философия — это прямо в пасть ко льву. Поэтому я размышляла о том, как связаны философия и физика. Читала записки Гейзенберга В. Гейзенберг. Философские проблемы атомной физики. М., 1953. и биографию Эйнштейна. Физика была единственным предметом, к которому я в школе относилась всерьез: мне повезло, нам попался очень талантливый учитель. Кроме того, папа и Миша мне очень много рассказывали. Я любила попозже вечером прийти к ним, спросить про

Но с другой стороны, я еще не бросила свои помыслы о живописи. Первые годы эти занятия шли очень плохо, но к концу школы ко мне пришел относительный успех. Очень важный и хороший учитель стал меня неожиданно хвалить, он говорил, что за два-три месяца он меня собственноручно подготовит к конкурсному экзамену по рисунку: «Дело же не в таланте, это просто надо выучить». Это был замечательный человек, очень хороший художник — Анатолий Иванович Шугрин Анатолий Иванович Шугрин (1906–1987) — живописец, скульптор, график. Его называют представителем неподцензурного советского искусства середины XX века и продолжателем традиций русского авангарда. Он был членом разных творческих объединений, работал по договорам Художественно-производственных мастерских (МАСТОМХ), «Всекохудожника (Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств) и т. д. В 1945 году вступил в МОСХ, но практически никогда не выставлялся — как вспоминают его ученики, он всегда помнил о судьбе своего учителя Михаила Соколова, репрессированного в 1938 году, и старался держаться в тени. До войны преподавал в изостудии Дома пионеров Сокольнического района в Москве, а в послевоенные годы — в Московской художественной школе № 1 (на «Кропоткинской») и Строгановском училище. Большинство его ранних работ пропали во время Второй мировой войны. Первая его ретроспектива состоялась в Вашингтоне в 1982 году, а его первая персональная выставка в России прошла в 2009 году в Третьяковской галерее. .

А

И вот я мыкалась, мыкалась, и в один

А главное, что раз и навсегда определило мой выбор, — это верифицируемость усилий и достижений. Я понимала, что если я неправильно решила задачу по физике, то учитель мне покажет мою ошибку, и я с ним не смогу не согласиться: «Ошибка — ты не в ту клеточку посмотрела». А в рисовании или музыке — что он может мне сказать? Ничего. Тут нет никакой рациональной критики. А я не хочу отправляться в туман, не имея возможности критически, рационально оценивать свое творчество.

Так я решила, что выбираю науку. Оставалось только решить какую. В разговорах с Мишей прозвучал такой аргумент: «Ну смотри, папа не пошел по филологической части, потому что поступал в 1924 году. Я не мог в 1948-м. Но сегодня 1962-й — мы дождались!

Я мечтала о настоящих науках. Оттепель обещала их пышный расцвет на отечественной территории. Это было так увлекательно, это было так интересно! Умопомрачительно. Тот факт, что я в школе ничего не выучила, меня совершенно не смущал. Я считала, что это разное. Вот университет для меня — это прямая дорога к Декарту. А здесь — ну,

А тут вдруг оказалось, что на физику и астрономию экзамены в июле. А сегодня какое? Сегодня 30 июня. Когда математику пишут? Послезавтра.

Ладно, подумала я, бери себе год, готовься — вон у тебя сколько книг. А сегодня? А сегодня я пойду работать мойщицей троллейбусов! Это было очень соблазнительно и выглядело круто, как сказали бы сегодня. Тут кипит Холден Колфилд Сэлинджера Холден Колфилд — главный герой романа Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». . А троллейбусный парк как раз около моей школы. И если меня всякие вот эти люди, которые, например, в Коктебеле встречаются, спросят: «А ты где учишься, куда поступаешь?» — то я скажу: «А я мою троллейбусы!» Как хорошо.

В общем, я уже совсем уверилась, что с сентября мою троллейбусы, и вдруг получаю от Миши письмо: «Анюточка, не дури. Я познакомился с девочками, которые едут в Москву принимать экзамен по английскому языку на филологический факультет. Там есть ОТиПЛ — отделение теоретической и прикладной лингвистики. Ни литературы, ни истории сдавать не надо, там только математика. Сдай хорошо математику, а с остальным дело в шляпе, как сказали мне девочки». То есть, попросту говоря, по блату девочки поставят мне пять, какой бы у меня ни был английский. И сбило меня это письмо с прямого пути в мойщицы в троллейбусном парке. Уж очень показалось соблазнительным поучиться (пока) на лингвистике. Конечно, стилистическое чувство было задето — филфак!

О космогонии лингвистики, колдовстве Шихановича и тяжелой артиллерии бессмыслицы

Математика — первый экзамен. Почесала репу — пошла на консультацию. И вдруг увидела Шихановича Юрий Александрович Шиханович (1933–2011) — математик и правозащитник, политзаключенный (отбывал наказание в 1972–1974 и в 1983–1987 годах).. Представляете, пробирается невзрачный дяденька в потертом, немыслимом совершенно плащике. Нос

Во-первых, он сказал, что, когда вас будут спрашивать, не спешите отвечать. Вы всегда можете сказать: «Я хочу подумать». А если вас спросят: «А теперь вы готовы?» — не спешите. Если вы не уверены в том ответе, который подготовили, вы должны сказать экзаменатору, что вы хотите подумать. Я думаю: интересное кино, так, пожалуй, можно и экзамен сдать. Потом называет три места, в которых школьники обычно путаются. Боже мой! Такого же не бывает. Это про математику — и все понятно с первого раза?! Вот просто, как два плюс два — четыре.

Ну дальше я уж не буду вдаваться в детали, но в конце концов я прошла, завороженная Шихановичем. Вопросы были как раз мне по душе. Трудные, но если долго думать, то можно.

А потом, года полтора спустя, в

Миша Поливанов, мой брат, сказал: «Понимаешь, в чем дело? Ты девочка. И может так случиться, что ты не сможешь отдавать науке все свое время и все свои силы. Математика устроена так, что, не вгрузившись в нее полностью, не вкладывая все сто процентов усилий, ты просто не будешь понимать, что происходит в настоящей науке. А лингвистика устроена так, что, даже занимаясь в прогулочном стиле, ты сможешь прекрасно разбираться в том, что происходит в большой науке». Мне кажется, это очень справедливо. Я никогда не могла отдать научным занятиям все свои силы. Ну, разве что в последние годы, но сил не так много осталось. Но я могу следить за лингвистикой. Могу понимать, что происходит на передних краях. А с математикой — ну конечно, мне бы в лучшем случае осталась роль учительницы: проверять стандартные контрольные работы первокурсников.

Успенский со мной поступил очень просто. Он сказал: «Все прекрасно. Везде все схвачено. Я сам пойду к ректору, скажу, чтобы вас переводили без экзаменов немедленно. Только одно условие: сначала сдайте все свои хвосты на филфаке. Потому что иначе вы всю жизнь будете сомневаться, потому ли вы ушли на мехмат, что вам не хотелось сдавать экзамен по латыни, или потому, что вам действительно хотелось заниматься математикой. Как только вы все сдадите, приходите ко мне — на следующий день вы будете зачислены». Крутого нрава был наш хозяин — Владимир Андреевич Успенский Владимир Андреевич Успенский формально не возглавлял отделение теоретической и прикладной лингвистики, но в действительности именно он был инициатором его создания, принимал важнейшие организационные решения и чувствовал себя его полноправным хозяином.. Но я приняла это к сведению.

А третьим был Зализняк. Шихановичу ужасно хотелось, чтобы я перешла на мехмат, но тем не менее он сказал: «Анна Константиновна, у меня к вам большая просьба: прежде чем вы окончательно примете решение переходить, поговорите с Зализняком». И Шиханович устроил нам свидание.

И когда Андрей Анатольевич стал мне рассказывать, чем занимается лингвистика, все было решено. Потому что я поняла, что такое упустить — это невозможно. Я раньше смотрела на лингвистику

О том, как одна задачка может показать чудо творения в языке

Как-то одновременно с упомянутой просветительской встречей начались академические занятия с Зализняком. Не будучи прописан на нашем отделении и не ведя табельных занятий по программе кафедры, он стал читать нам арабский и санскрит. И вот здесь действительно в моей университетской жизни случилось поворотное событие. Набралась группа, мы встретились с Андреем Анатольевичем, выбрали день, час. И к первому занятию Зализняк дал нам задачку, знаменитую «samīrun» «samīrun» в переводе с арабского «рассказчик». Эта задача была предложена осенью 1960 года участникам семинара по математической лингвистике на мехмате под руководством А. А. Маркова, В. А. Успенского и А. А. Зализняка.: дан текст

Сегодня я, может быть, не очень удачный лингвист, но по крайней мере с большим стажем. И могу сказать: да, конечно, это то самое. Как компас может показать чудо мироздания, так задачка может показать чудо творения в языке. Задачку, разумеется, сочинил сам Зализняк.

О сплошной поэзии на математике, грациозном смерче и прогулках по книжным

Я обязательно хочу рассказать про своих университетских учителей.

Следующий после Шихановича человек — Александр Дмитриевич Вентцель Александр Дмитриевич Вентцель (р. 1937) — математик, с 1993 года живет в США, заслуженный профессор Тулейнского университета Луизианы.. Если Шиханович был медленный, старательный и педантичный, то Вентцель был прежде всего чрезвычайно быстрый, ироничный, к себе относящийся несерьезно. Он показал нам, что в математике вовсе не идут от буквы к букве, а думают. Я помню, как он посмотрел на

«Впрочем, кажется, я неправ. Так, простите, наверное, я должен подумать. Да, да. Ведь

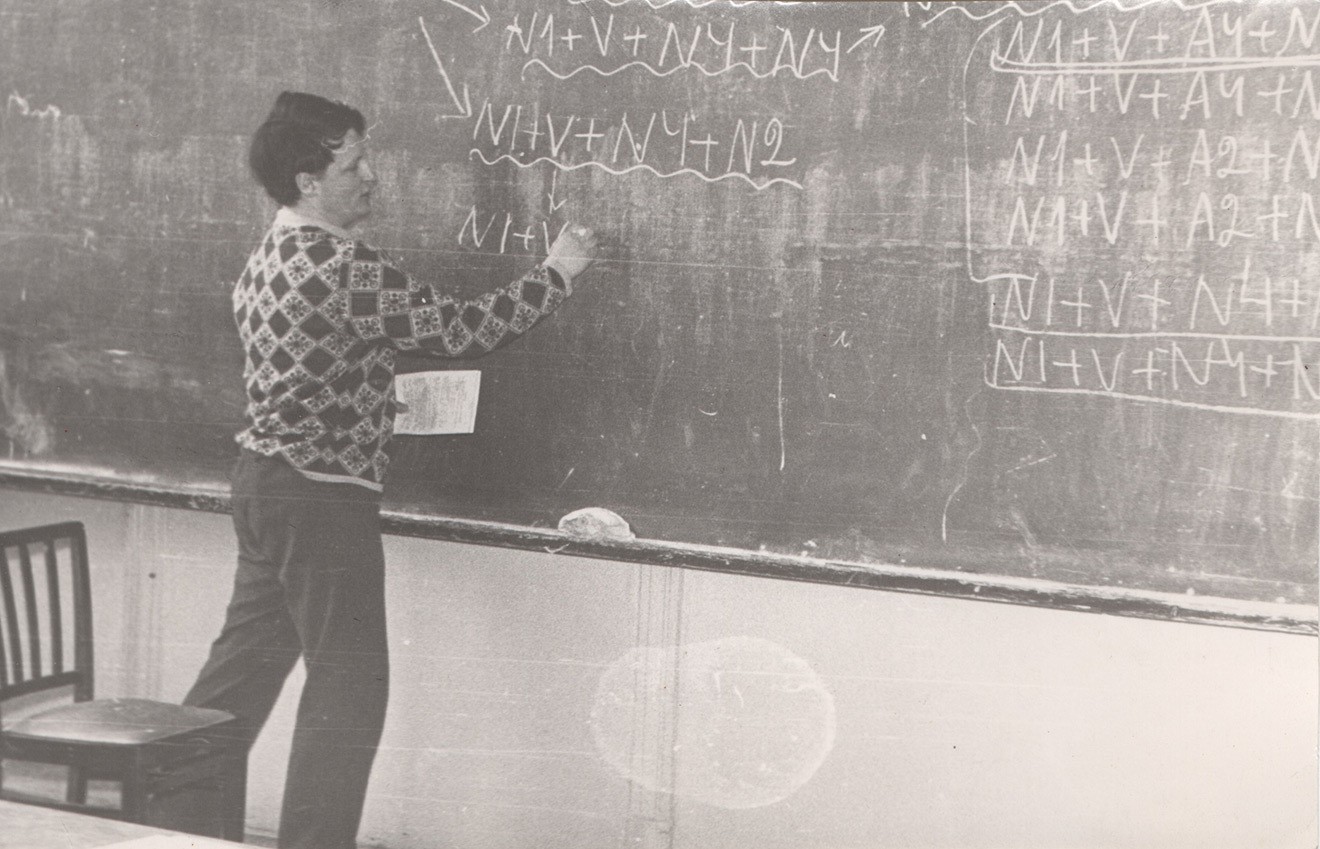

.jpg)

Следующий — Успенский, который абсолютно виртуозно читал нам логику. Кто не был на лекциях Успенского, тот и представить себе не может. Шут. Фигляр. Актер. Мистик. Иллюзионист. Все вместе. Я такого не видела больше ни у кого. Из тех авторов, которых я читала, в том числе уже взрослой, он занимает первое место по искусству излагать — чрезвычайно ясно, просто, убедительно. И не только в письменном виде, когда можно подумать, но и экспромтом, устно. Не всегда — только когда ему хочется: я видела его неудачные студенческие лекции. Но если он вдохновлялся, то на него нисходила

Все перемешано, беспорядок на доске, расстегнутая рубашка — безумный темперамент. Уж не знаю, от кого он это взял, от Колмогорова или от

Следующий учитель — Зализняк. Про него я даже не буду говорить. И вот мы имеем: Вентцель, Успенский и Зализняк. Они нам читали

Об олимпиаде и выстругивании лингвистов

Это все было интересно и поучительно, но это все пустяки по сравнению с тем, что эти трое делали на заседаниях оргкомитета школьных олимпиад по лингвистике и математике.

Крайний слева — Сережа Старостин, будущий выдающийся лингвист, член-корреспондент РАН, почетный доктор Лейденского университета. На олимпиаду для школьников 8–11-х классов он пришел будучи пятиклассником — и получил первую премию. Из личного архива Анны Поливановой

Олимпиады по математике имели огромную традицию. Успенский со времен своего университетского ученичества на мехмате был крупным деятелем по этим олимпиадам. Из них выковывались кружки и всякое такое — это был способ привлечения и подращивания талантливого молодняка. Идея сделать лингвистическую олимпиаду для школьников принадлежала тогдашнему второкурснику Журинскому. И за нее с удовольствием ухватились.

Сначала шли бесконечные заседания по сочинению, редактированию и прорешиванию задач, сортировке: на какой тур, в какой класс. Потом шла страда проверки сданных школьниками решений и подготовка публичного разбора. Обучение лингвистике вперемешку с тренингом «интеллектуальной честности» происходило на этих заседаниях. И так случилось, что эта необычайная конструкция неожиданным образом стала значить гораздо больше, чем все плановые лекции.

Первые два года права голоса мне не давалось, я только бумажки раскладывала. Но я видела, как это делается. Я видела, что такое обработка сложного, плохо формализуемого и весьма богатого информационного материала. Училась тому, что качество задачи определяется тем, насколько безупречно четко ее можно проверить. Училась технике приведения оценок к сопоставимому виду. Училась искусству публичного разбора задач.

Мы учились работать «тупым школьником». Вот я — школьник, а ты — разборщик. Я тебя слушаю: «Нет, я не понимаю». У хорошей задачи существует хороший разбор, разборщик не может сказать: «Правильное решение — вот такое». Он обязан убедить «тупого школьника» в неизбежной своей правоте. Мы учились научной демократичности. Если разборщик не мог достойно парировать тупому школьнику, задачу рубили.

Задача — научная миниатюра. На этих миниатюрах нам показывали, что такое верификация лингвистического утверждения, как отличать эвристику от обоснования, что значит честность и открытость, как защищать свои суждения. Любой вердикт «задачных» и «проверочных» комиссий должен быть коллегиальным и выдерживать публичное «состязание сторон», а сами комиссии, разумеется, выборные. Мы, студенты, может, не до конца понимали глубинных принципов наших наставников, нас просто увлекали бесконечные дискуссии и голосования, и мы пропитывались, проникались и складывали в свой золотой фонд их общий стиль и дух.

Вообще, редко воедино сходятся три человека такого мощного интеллекта, как Зализняк, Успенский и Вентцель. Им было лет по тридцать, сейчас я могу сказать — мальчики, и эти мальчики играючи проводили с нами время. Они не читали лекции, не принимали экзамены и не располагали властью выбросить из университета. Они показывали. Вентцель, Успенский и Зализняк втроем научили меня заведомо больше всяких лекций и книг. Пришел в девять часов в университет, на первой паре побывал, на вторую не пошел — сходил в «Националь», выпил кофе, а в час уже оргкомитет олимпиады или заседание задачной комиссии — и до одиннадцати вечера. И так эти мальчики нас выстругивали.

Об одессите Игоре Мельчуке, дедуктивной мощности и дохлой крысе

Еще одним моим учителем был Мельчук. Это совсем другая история. Такое ощущение — еще и из-за того, что у него рыжие волосы, — что он весь сотворен из огня, а сверху кожица поднатянулась. Настолько это бьющий через все щели напор. Находчивость, речевая ловкость. Его склонность к нескромным шуткам меня никогда не шокировала — мне кажется, это просто такое своеобразное быстроречие и быстроумие. Ну он же из Одессы — чего вы еще хотите? Скорость, сила, работоспособность. И невероятная дедуктивная мощность. Если он пускал свою мощь на борьбу с собеседником, тот всегда падал поверженным.

Иногда Игорь не опровергал меня, просто показывал, что предложенная мною проблема неуместна, несвоевременна: «Да-да-да, конечно, мы ее будем решать в 1984 году, а сегодня — нет». А разговор идет в 1970-м. (В те молодые наши годы пятнадцать лет казались «жизнью будущего века».) Неслучайно он так зорко следил за поэтапностью вопросов, задач и работ. Он хорошо видел стратегию: все эти вершины можно завоевать шаг за шагом, но шаги нельзя переставлять произвольным образом, нельзя сразу бросаться к цели, не вооружившись толком подходящим инструментом, — тогда все повалятся вниз. Вот сейчас эта задача, потом эта задача, потом эта задача.

И потрясающая, гениальная способность видеть коварные места и осторожно их обходить. Вот мы пишем

Этим, в частности, он отличался от Зализняка. Зализняк говорил: «Да-а-а-а. Кажется, я знаю. Нет, наверное, я не знаю. Ну хорошо, подожди». Садился, писал — а потом говорил: «Теперь все ясно, ну а писать об этом не будем. Это очень сложно и отвлекает от основной мысли». То есть он сначала решал, а потом делал сжатие. А Мельчук умел сделать сжатие, не разобрав, какая там дохлая крыса лежит. Игорь знал: вот так сказать можно, так сказать опасно, так сказать просто нельзя, а вот так совсем хорошо. Такие кошмарные сны иногда снятся: ты на машине, но

О Лаборатории машинного перевода

1970 год. Я уже училась в аспирантуре. Была конференция, и я пошла и сделала доклад. В те времена молодых лингвистов было мало, «структурных» и того меньше. Поэтому никакой конкуренции.

Конференция эта была в бывшем инязе Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, теперь — Московский государственный лингвистический университет.. И была там Лаборатория машинного перевода Мельчука. То есть Мельчук, конечно, не был заведующим, общаться с администрацией не мог и политической благонадежностью не обладал. Но был там замечательный Виктор Юльевич Розенцвейг, который как мало кто другой понимал, что Игорь — это наше все. И поэтому фактически руководителем лаборатории был Игорь, а официальным — Виктор Юльевич. Машинный перевод в тот момент — это самое новое и возбуждающее умы. Просто топ-топ.

В перерыве между двумя заседаниями конференции меня берет под ручку Коля Перцов, мой сокурсник, который там работал, и приглашает зайти в лабораторию. Мы зашли. И я поняла, что никогда не хочу отсюда уходить, хочу здесь быть всегда. Там сидят незнакомые мне люди, и все говорят о лингвистике. И все перекидываются, как теннисным мячиком: функ, опер, S₀, конверсив. Я слушаю и балдею. Они готовы говорить о функах и операх целыми днями! Я тоже хочу. Только мне не с кем.

Но

Мельчук формально работает в Институте языкознания, а свою любимую лабораторию навещает примерно два раза в неделю. Когда он приходит в институт, уже из коридора доносится его уверенный жизнеутверждающий голос с неподражаемыми одесскими интонациями. (Однажды мне довелось пожить в гостинице в Дубултах с пожилым господином, у которого голос и интонации были прямо один к одному — Мельчук! Ох как приятно было! О чем мы говорили? О собаках, что ли, а радость свидания с родным и любимым голосом согревала мне душу.) Рядом с Игорем бегут

Правда, меня гложет небольшой червь сомнения, что вот так замышленный машинный перевод меня не очень радует. Во-первых, потому что мне совсем не хочется, чтобы он обязательно был воплощен в железе. В теории, на бумажке, у доски — да, а в железе мне не обязательно.

А с другой стороны, это очень большой ручной труд, это огромные человеческие ресурсы. Для небольшой пилотной версии машинного перевода в нашей лаборатории создавался вручную многотысячный семантико-синтаксический англо-русский словарь, требующий нескольких лет работы квалифицированных специалистов, работы не слишком увлекательной и не слишком поучительной с лингвистической точки зрения. А

А в конце концов машинный перевод в железе так и не появился. Потому что, пока люди шли вместе с Мельчуком по этому тернистому пути — все это осмыслить, написать хорошие грамматики и потом запустить машину, — случилась компьютерная революция, и проблемы экономии памяти больше не стало. Гугл-переводчики имеют очень скромную лингвистику Современные алгоритмы машинного перевода текстов обходятся без подробных грамматик и семантико-синтаксических словарей, поскольку основаны на сравнении огромного количества параллельных текстов на разных языках..

Из пережитого опыта дальше каждый сделал свои выводы, как говорится, в меру своей испорченности. Великое открытие, которое выросло на удобренной машинным переводом почве в гениальной головке Игоря Мельчука, — это так называемый Толково-комбинаторный словарь, или иначе — инструмент лексических функций. Лексические функции Игорь, конечно, не придумал, они всегда были. Просто он понял, как они работают, и дал им имя, выделив из остального ассортимента языковых средств. И это действительно мощный прорыв.

Об исповедническом даре и чуде внутреннего горения

Что еще я очень хочу сказать об этих годах и этих людях? Что оба — и Мельчук и Зализняк — обладали тем свойством, для которого в обиходе нет хорошего слова. Ну умные, ну добрые, ну нежадные, ну демократичные, ну талантливые — это все при них. Но еще они дарили нам свет и радость. Да, исповедничество — они показывали свою великую радость и заражали «благородной инфекцией» окружающих, так голодный заражает сытого. Вот такой дар. Мельчук дистанционно заражал всех нас своей неистощимой энергией, безграничной смелостью и неиссякаемым любопытством, а Зализняк — непревзойденной ясностью, прозрачностью и стройностью выкладок. Подышать одним воздухом, послушать голос — и лукавый огонек, шальное желание попробовать собственные силы разгорается, и уже трудно отличить, у кого горят глаза, не у тебя ли?

О том, что такое лингвистика

Мне повезло увидеть много практически гениальных людей. Целый вагон — чуть ли не четыре человека! И к ним надо добавить еще одно великолепное знакомство. Зрелище, я бы сказала. Это Израиль Моисеевич Гельфанд. У него был легендарный семинар, на который

И вот однажды он меня спросил: «Вы можете сказать, что такое лингвистика, чем она занимается?» Помня уроки Шихановича, я сказала: «Могу в следующий раз. Хочу подумать». И я подумала. И ответила ему так: «Лингвистика занимается изучением того, как устроено нерукотворное информационное устройство, обеспечивающее хранение, передачу, преобразование и создание новой информации».

В этом смысле лингвистика немножко похожа на биологию, которая изучает, например, как у нас с вами устроена иммунная система. Вот у животных есть иммунная система. А есть язык. Ну, хотите — назовите это мыслительной системой. Мне все равно. Но язык — это

О научных открытиях, игре в теннис без мяча, очищении очков и рациональности науки

Я бы не любила так свою работу, если бы каждый день не находила

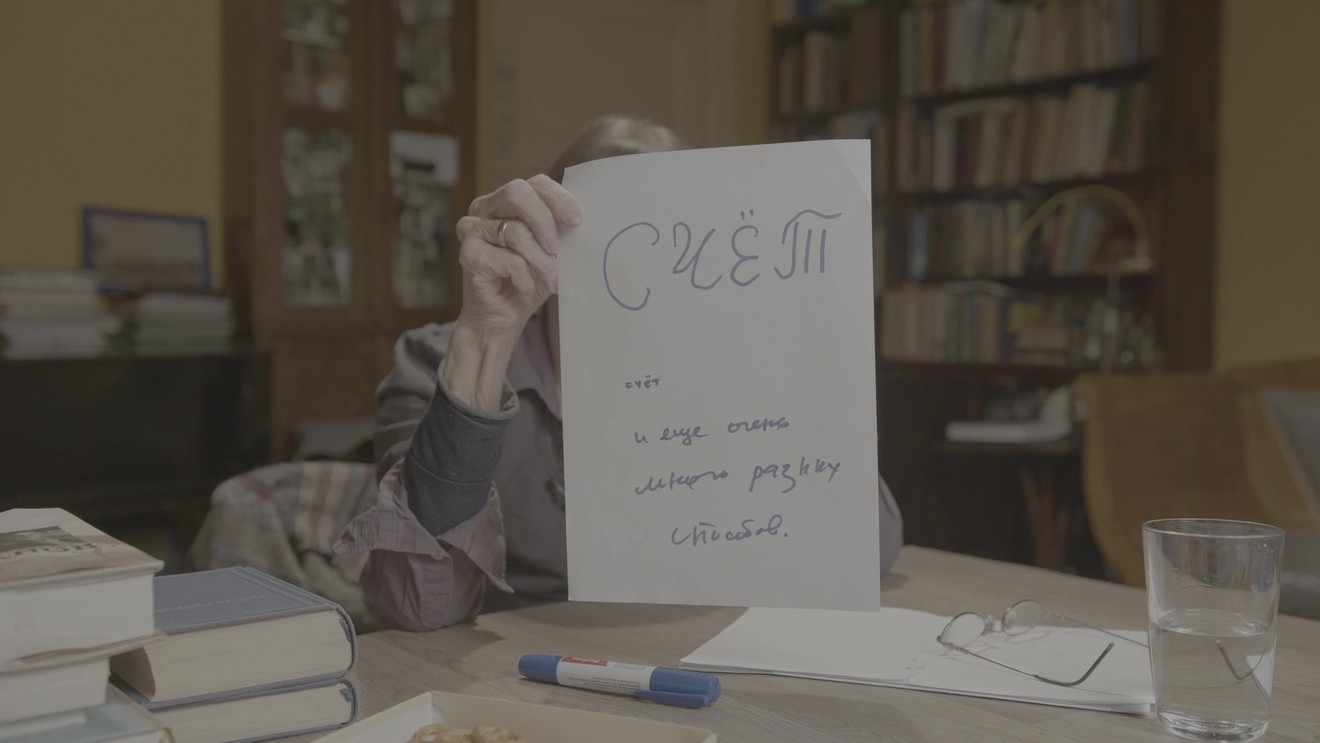

Я вам сейчас покажу пример. Некий человек придумал не очень удачную задачу. Он ее сформулировал так: «Сколькими способами можно написать русское слово „счет“?» Автор имел в виду, что можно написать

И когда мы увидели такое решение, кроме радости и смеха, оно немедленно явило лингвистическое соображение о том, что

В конце 1970-х мой друг, биолог Леня Марголис Леонид Борисович Марголис (р. 1948) — доктор биологических наук, заведующий отделом межклеточного взаимодействия Национальных институтов здоровья США, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова., меня спросил: «А вот что у вас считается открытием?» Я с тех пор думаю. И прихожу к выводу, что, кажется, в лингвистике могут быть открытия новых источников для размышления, но не может быть великих научных открытий.

Бывают ли открытия источников или объектов изучения? Бывают, конечно. Вот берестяных грамот сначала не было — а потом появились. А в остальном мне больше нравится слово «результат». Так принято говорить: «Получен интересный результат». Назову в порядке примера очень важный результат, полученный Андреем Анатольевичем Зализняком. Он установил факт грамотности писцов новгородских грамот. И сформулировал правила правописания, которым они следовали. Ведь раньше считалось, что они потому так странно писали, что это всё мужики, рыбаки да рыбачки, вот они и писали неграмотно. А Зализняк, разобрав все грамоты, какие откопались, построил грамматику, показывающую, что все словечки ходят строем. Это очень важный результат. Бывают важные результаты и в сравнительном языкознании, например знаменитые работы Фердинанда де Соссюра Фердинанд де Соссюр (1857–1913) — швейцарский лингвист, один из основоположников структурной лингвистики, семиотики и современной европейской лингвистики в целом.: о греческих гласных Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977. и о литовском ударении К вопросу о литовской акцентуации (Интонации и ударение в собственном смысле слова) // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977..

А в чем открытия? Открытий не может быть. Потому что лингвистика — дедуктивная наука. Потому что, даже если ты доказал теорему Ферма, это не называется открытием. Ну, просто долго старались — и никак не могли. А потом доказали. Так и тут: раньше мы не знали, как это явление назвать и описать, а теперь знаем. Это что? Это мы почистили свой инструмент.

Это и есть основной жанр моей работы. Я не открываю ничего, я просто чистильщик. Вот мне дали очки — а они грязные. Попробую вытереть — опять грязные. Пойти, что ли, вымыть? Не отмывается. Может,

Открытий, конечно, никаких я не делала. Но я не просто чистильщик, я еще защитник и борец за принципы рациональной науки. Я осталась верна той стилистике, той позе научного исследования, которой нас учили Зализняк, Успенский, Вентцель. Я говорю об идеалах 1960–70-х годов, когда был провозглашен рациональный метод, требующий в лингвистике критерия опровержимости, который сформулировал Поппер Карл Поппер (1902–1994) — австрийский и британский философ и социолог, основоположник философской школы критического рационализма, апологет принципов демократии и концепции открытого общества.: утверждение должно быть не просто фальсифицируемо и верифицируемо — то есть установлено, что это истина. Поппер требует, чтобы утверждение было опровержимо. Если вы говорите, что Пастернак в стихотворении «Мне снилась осень в полусвете стекол» хотел сказать

Я считаю очень важным, что я открыла один прием, который в явном виде нигде никогда не был написан. Но, с другой стороны, конечно, его никоим образом нельзя внести в золотую копилку лингвистических достижений, как нельзя занести в копилку лингвистических достижений мое любимое правило, которому я учу всех студентов и которое я, как и многое другое, усвоила от Шихановича: что в тетрадке надо писать только на одной стороне. На одной странице пишешь — а соседнюю оставляешь чистой, еще на одной написал — следующая чистая. Потому что потом вдруг

Так вот, я придумала, что когда лингвист пишет грамматику, он должен сказать: «Я вам не скажу за всю Одессу — вся Одесса очень велика». Я не могу написать синтаксис всего русского языка (синтаксис — это, в частности, про управление, можно ли сказать «рассуждать о» или «рассуждать над»), но я могу написать синтаксис одной повести. Иными словами: грамматика должна не скрывать от своего читателя, где у нее забор.

И для этого надо предъявить тексты, предъявить ту грядку, которую ты обрабатываешь. Меня это соображение постигло не просто так, а в опыте составления грамматики старославянского языка. Старославянский язык очень маленький, сохранилось не так много текстов. Но все-таки между исследователями есть разногласия, какой памятник считается старославянским, а какой уже русским или еще

Вот так. Я думаю, что мое мастерство — подворачивать разные проблемы так, чтобы они становились доступны рациональному знанию, изучению и чтобы любое утверждение было бы опровержимым. Для меня, в моей кухне, это большое достижение. И я благодарю за него своих учителей. Они меня этому учили.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Бориса Пастернака, Никиту Охотина, Валерия Золотухина и Марину Акимову.