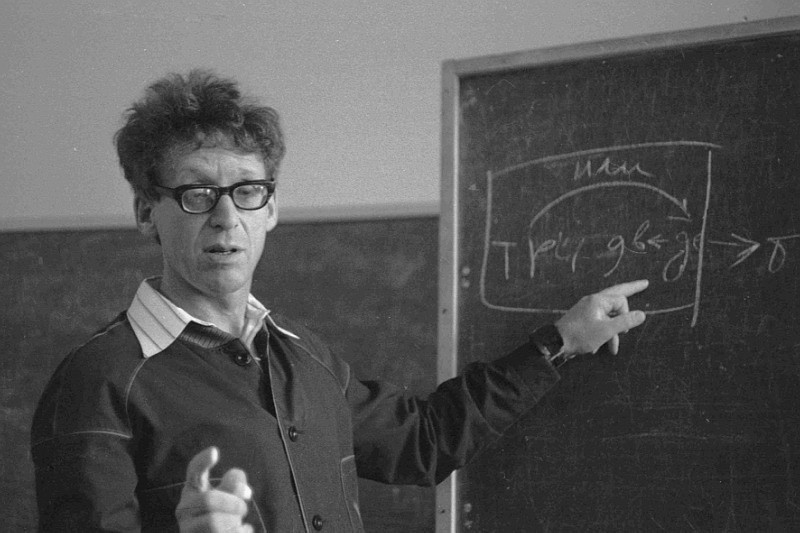

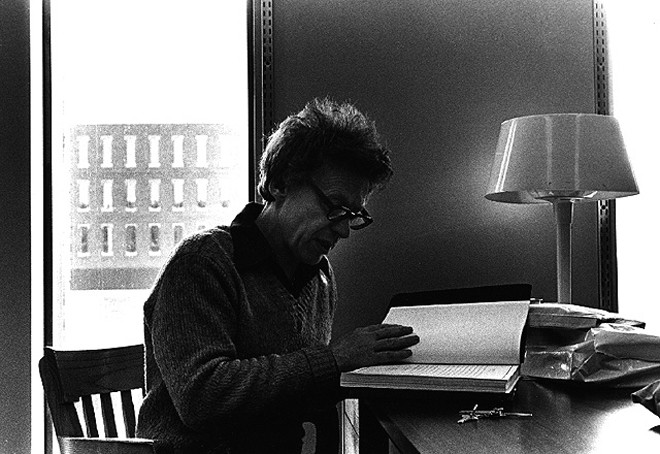

Игорь Мельчук: «Я же не могу спокойно сидеть»

В новом выпуске цикла «Ученый совет» создатель лингвистической модели «Смысл ↔ Текст» и один из основоположников российской математической лингвистики рассказывает о любви к испанскому языку, профессоре Ляпунове, встрече со снежной лавиной и эмиграции в Канаду

Лингвист, создатель лингвистической модели «Смысл ↔ Текст», один из основоположников российской математической лингвистики и Московской семантической школы. Разработчик (совместно с Ольгой Сергеевной Кулагиной) первой в СССР системы французско-русского машинного перевода.

В 1976 Мельчука уволили из Института языкознания за письмо в New York Times в поддержку Андрея Сахарова и Сергея Ковалева (припомнив и его поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля), после чего он эмигрировал в Канаду. До выхода на пенсию в 2009 году был профессором Монреальского университета (Université de Montréal).

Член Парижского и Европейского лингвистического общества, Королевского общества Канады.

Научные интересы: семантика, синтаксис, морфология, лексикография.

О бабушке, маме и товарищах большевиках

Родители у меня — это целая история. Я начну с мамы, потому что для евреев это более важно. Мама из очень хорошей, добротной интеллигентской еврейской семьи. Бабушка окончила Новороссийский университет в Одессе и была зубным врачом. Пришла революция, и товарищи большевики полностью раздолбали всю бабушкину жизнь: отняли ее зубную практику и выгнали на улицу с двумя маленькими дочками. Поэтому большевиков она не любила очень решительно. Но жить надо было, и мама

О большом прохиндее, чудесах и скандальеро

Папа из семьи мелких предпринимателей, очень бедных, живших в Киеве, на Подоле. Раньше внизу от Подола, прямо на берегу, был такой район —Предмостная слободка. Жили там как в Венеции: постройки были на сваях и все держали лодочки. Этот район построили, поддерживали и населяли евреи, занимавшиеся сплавом леса (был такой отходный промысел). Не то что они сами сидели на плотах, но они это организовывали: снабжали инструментами и всем прочим. Дед, видимо, был одним из таких третьеразрядных посредников. В 1916-м его ограбили и убили. Просто на улице ночью.

Отец вступил в партию в начале 1918 года и в 18 лет стал красным командиром. В это время создавалась будущая Первая червонно-казачья дивизия. И он, лихой кавалерист, отслужил там. Я помню, у него была наградная шашка с золотой рукояткой, которой мне давали поиграть. И пистолет с золотой такой штучкой и с бумажками. Он все это сдал в 1938 году, и остались только отвинченные эти штучки.

После Гражданской войны он остался на

Я не знаю, где он провел 5 или 6 лет своей жизни, но вынырнул директором Харьковского института. Я думал, что это семейная легенда, потому что он не имел никакого образования, даже четырехклассного, и писал

Он был большой прохиндей, знал много гитик и умел совершать некоторые чудеса. Особенно среди дам. При этом он был небольшого роста, меньше меня, — уж казалось бы, я и сам коротышка. В старости такой толстенький и округленький. Но даже в старости отбою не было! И вот в 1931 году он встретил мою бедную маму. Увидел ее на платформе, когда курс уезжал на практику. Вскочил в поезд — проверить, как его студенты там устроились, — ну и в результате родился я. К этому времени, несмотря на то что ему еще не было 30 лет, он был счастливо женат, на нем было двое детей. Членам партии такого не полагалось, естественно, и произошел большой скандальеро. Отцу пришлось бросить работу и все на свете. Бабушка, мамина мама, его ненавидела до дрожи: гнусный коммунист, неграмотный, некультурный, нахальный… Но ребеночек!

О детстве и смерти мамы

Я родился в Одессе, но родители увезли меня совсем маленького в Москву. Во время моего детства оба работали как сумасшедшие — работали по ночам, а днем спали или пропадали на целые дни. Жизнь

Мама умерла очень молодой, не дожив до 30 лет, от рака. Последний раз я ее видел в начале 1942 года в эвакуации, в городе Асбест на Урале. Потом она вернулась в Москву, где работала в

Нас с сестренкой воспитывала бабушка. Сестра была на семь лет меня младше и умерла, не дожив до 40 лет, от того же рака, что и мама. А с отцом у меня были очень плохие отношения, хотя,

О том, как удалось избежать репрессий

В конце 1936 года отец организовал экспедицию в Туву и на два года уехал туда со всеми нами: мамой, бабушкой, мной и своими двумя детьми от первого брака. Я был маленький, так что из воспоминаний у меня остались лишь отдельные картинки. Как я

Уехав, отец избежал репрессий. Потому что всех его сослуживцев — почти всех — перебили. Перед тем как мы уехали в Туву, отец был директором «Взрывпрома». Это был такой трест, такой социальный конгломерат — отдельная организация, которая находилась в подчинении наркомата, но фактически не являлась частью наркомата, а была самостоятельной единицей. Такая партизанщина официальная в промышленности. Благодаря навыкам, приобретенным на Гражданской войне, он, не зная ни физики, ни математики, организовывал взрывное дело на больших стройках: в Магнитогорске, в других местах.

Когда Сталин помер, к отцу явились его приятели, от которых 20 лет не было ни слуху ни духу, — за

Об эвакуации, бомбежке паровоза и спасении

В середине августа 1941 года, когда немцы подходили к Москве, нас отправили в эвакуацию — сначала в Асбест, потом в Свердловск. Хотя отец был в большом положении (какое-то время он был замминистра промышленности и строительных материалов), нас с бабушкой и сестренкой отправили в эвакуацию в теплушках

В эвакуации я заболел дистрофией и чуть не умер. Меня спасло то, что нас нашли сестра матери и ее муж, которые чудом выбрались из Одессы с последним военным транспортом и добрались до нас в Свердловске. Дважды в неделю они сдавали кровь в госпитале, получали специальное питание и кормили нас с сестрой и бабушкой.

О школе на Чистых прудах и прекрасных учителях

© Fortepan photo archive

Мы вернулись в Москву в конце 1943 или в начале 1944 года, и там я поступил в школу. Это была 276-я школа, бывшая французская гимназия. Там я и проучился до 10-го класса.

Я жил на углу Боброва переулка. Напротив — здание страхового общества «Россия», в те времена самый высокий дом в Москве. В 1941 году на крыше была зенитная батарея, и много стаканов от снарядов падали в наш двор к радости мальчишек. У меня было несколько хороших таких осколков.

Я жил в коммунальной квартире, где было пять больших семей и одна уборная. Поэтому утром было очень трудно обойтись! И я бежал в школу, до которой было метров 700. То есть за 5 минут можно было добежать. Это была совершенно нормальная, стандартная, ничем не примечательная школа, но у меня остались от нее только хорошие воспоминания дружбы. Большинство учителей по всем ведущим предметам были один (или одна) другого лучше. Прекрасный физик — инвалид войны, другой инвалид войны, историк, — очень хороший, очень. В общем, все было прекрасно.

Об испанском языке и другом большом скандальеро

Я любил математику и физику, но видел, что особых талантов у меня там нет. Было много ребят, которые очевидным образом были меня сильнее в этом деле. Я никогда не хотел быть лучшим, но видел, что вот в этом деле у меня способностей больше, чем у других, а в том — таки нет. Кроме того, я был ужасный идеалист — и сейчас, наверное, все еще им остаюсь — и хотел служить на благо народа. Ну, Коммунистическая партия, товарищ Сталин… Я хотел стать видным коммунистом, потому что папаша такой. Где готовят культурных работников партии? От философии меня с раннего детства просто тошнило, поэтому после школы я попытался пойти на исторический факультет университета. Дама в приемной комиссии глянула на мои документы. Выражение лица ее было очень дружелюбным, но она мне сказала: «Я не знаю, понимаете ли вы, что вам сюда не попасть. Не теряйте времени, это безнадежно». Действительно, на евреев была жуткая процентная норма.

Тогда я решил, что, раз нельзя никак на исторический факультет, пойду-ка я на филологический, на испанское отделение. Когда мне было пять лет, я собирал по квартирам деньги на республиканскую Испанию. Помню, что я не мог дотянуться до звонков — так я ходил с палочкой, чтобы нажимать на кнопки. Собрал

Поступить я поступил, но меня — как и всех евреев, как потом выяснилось, — приняли на немецкое отделение. Почему — не знаю. А я не хотел! Я хотел на испанское. Мне стали говорить, что там нет мест. Я пошел туда и нашел

Об Эрнестине Левинтовой и первом машинном переводе

Сначала я о лингвистике

О профессоре Ляпунове

Об этом эксперименте прочел второй человек, сыгравший колоссальную роль в моей научной судьбе: профессор математики Алексей Андреевич Ляпунов. В отличие от большинства советских профессоров он был из очень хорошей дворянской семьи. Знаменитый композитор Сергей Михайлович Ляпунов, знаменитый филолог Борис Михайлович Ляпунов, первоклассный математик Александр Михайлович Ляпунов — все это его дядья! Сам он знал французский с детства, потому что имел хорошую бонну.

Он первым в Советском Союзе начал внедрять кибернетические методы. Кибернетика тогда была объявлена лженаукой и была под категорическим запретом, но, когда понадобились расчеты для баллистических ракет, оказалось, что эта лженаука очень нужна. Ляпунов перешел работать из университета, где его травили, в специальное заведение, созданное военными, — Институт прикладной математики. На самом деле это был вычислительный центр по расчету баллистических траекторий, где создавали компьютеры.

Ляпунов прочитал про этот эксперимент, пришел в полный восторг и сказал: а почему бы нам не попробовать, чем мы хуже? Собрал трех своих аспиранток, но они ни одного языка толком не знали. У одной из них, Наташи Рикко, был возлюбленный, Дима Урнов, теперь большой шекспировед. Она ему сказала, что им нужен человек, который бы хорошо знал языки и интересовался научными методами. В этот же день Дима шел в университет, налетел на меня (или я налетел на него) и рассказал мне все это дело. Я тогда и слов таких не знал, как «вычислительная машина», «компьютер», и понять не мог, что это такое и что такое машинный перевод. Он сказал, что тоже не понимает, но отвел меня к аспиранткам Ляпунова. В результате этой встречи через полтора года мы с Олей Кулагиной запустили первый в Союзе работающий алгоритм французско-русского перевода и получили первую премию на конкурсе студенческих работ.

О древних языках и Коме Иванове

Незадолго до этого я начал интересоваться древними языками. В моей жизни появилась третья важная фигура — Вячеслав Всеволодович (Кома) Иванов. Он только что окончил аспирантуру, защитил диссертацию и начал вести спецкурсы и семинары (больших лекций ему не доверяли). Я во все совал нос, тут же к нему прилепился и даже начал писать диссертацию про тохарский язык. Ну а потом, когда я оканчивал университет, произошел скандал. Я хотел поступить в аспирантуру. Кома Иванов — руководитель. Но тут произошла пастернаковская история В 1958 году Вячеслав Иванов был уволен из МГУ за то, что не подал руки литературоведу Корнелию Зелинскому, особенно активно участвовавшему в травле Бориса Пастернака., и Кому выгнали из университета. Я написал протест министру высшего образования, и меня тоже выгнали. Так что в аспирантуру я не поступил, Кома лишился работы, о тохарском языке не могло быть и речи.

В этот самый момент Ляпунов захотел, чтобы я продолжил работу в широком масштабе, но ему категорически отказали. В свой институт он меня взять не мог, и тогда он добился, чтобы ставку, которая была в его распоряжении, внутри Академии наук передали в Институт языкознания. И чтобы я, числясь в другом учреждении, продолжал работать. Но директор Института языкознания сказал, что не может взять еще одного еврея: у него перебрана норма, и очень сильно. Я слышал это, сидя за дверью: разговор был на повышенных тонах. Ляпунов сказал: «Бросьте эти штучки. Я дойду до…» Ляпунов был партийный и накоротке с военными чинами. Так что меня взяли. Это было в 1956 году, и с тех пор я стал признанным специалистом по машинному переводу. Думаю, что сейчас я самый старший из тех, кто занимался этим и еще жив.

О самой невероятной истории

Самая невероятная история в моей жизни — как я пролетел полкилометра во время схода лавины. Это произошло в 1957 году в походе на так называемом хребте Петра Великого, отделяющем Таджикистан от Узбекистана. Я остался жив в силу бесконечного совпадения случайностей. В момент удара я стоял на очень крутом склоне, а выше меня была большая трещина. У трещин на крутом леднике верхний край всегда оказывается сильно выше нижнего. Поэтому получается такое нависание. Благодаря этому лавина, которая шла по леднику, прыгнула с верхнего края, с верхней губы трещины, и пролетела над моей головой. Меня зацепил ее хвост, но это все равно был сильный удар. Было два часа дня и очень жарко, поэтому я был в расстегнутой штормовке. Так вот, внутренний карман был начисто, как ножом, спорот куском льда. Основная масса лавины, пролетевшая надо мной, забила свежим снегом другую колоссальную трещину, которая была на 500 метров ниже и которую мы очень долго обходили. Я погрузился в этот свежий снег и не разбился — только всего-навсего сломал руку. Тут мне тоже повезло, потому что на руке у меня болтался ледоруб. При таком падении полностью теряешь ориентацию: я не понимал, где верх, где низ, но все равно пытался его

О чудесном спасении и десяти днях жутких мук

Со мной наверху был Сережа Яценко. Он думал, что я погиб, но спустился проверить и убедился, что я жив. Двигаться я, конечно, не мог — моя рука просто из кусков состояла. А внизу произошло следующее. Там остались четыре человека. Двое — начальник группы Поспелов и еще один — сказали, что никуда не пойдут. Они видели обвал и были уверены, что нас убило, а подыматься в 3 часа дня на такую высоту им казалось безумием. Другие двое — Миша Белецкий и Сталий Брагинский — сказали: «А вдруг они живы, а вдруг они ранены?» И пошли вдвоем. Они добрались до меня и втроем с Сережей спустили вниз.

Десять дней мы добирались до ближайшего населенного пункта, летовки, где пастухи-киргизы живут. Но у них была полуторка То есть автомобиль ГАЗ-АА грузоподъемностью 1500 кг., на которой они подвозили припасы, и на этой полуторке меня отвезли до ближайшей больницы, которая находилась в ста километрах, в городке Рештан в Ферганской долине. Доктор-узбек сказал, что перелом слишком серьезный, без рентгена его сшивать нельзя, а рентгена нет, поэтому лучше я вам все это загипсую, чтобы зафиксировать, волью антибиотики — и езжайте в Москву. Я с ним согласился, и он на меня налил примерно 30 килограммов гипса. Я был как статуя Командора, но зато я мог ходить — даже мог пойти в уборную сам! После десяти дней жутчайших мук это было блаженство. В общем, я приехал в Москву, меня положили в Институт Склифосовского и починили руку, забив туда огромный гвоздь. Он там и сейчас сидит.

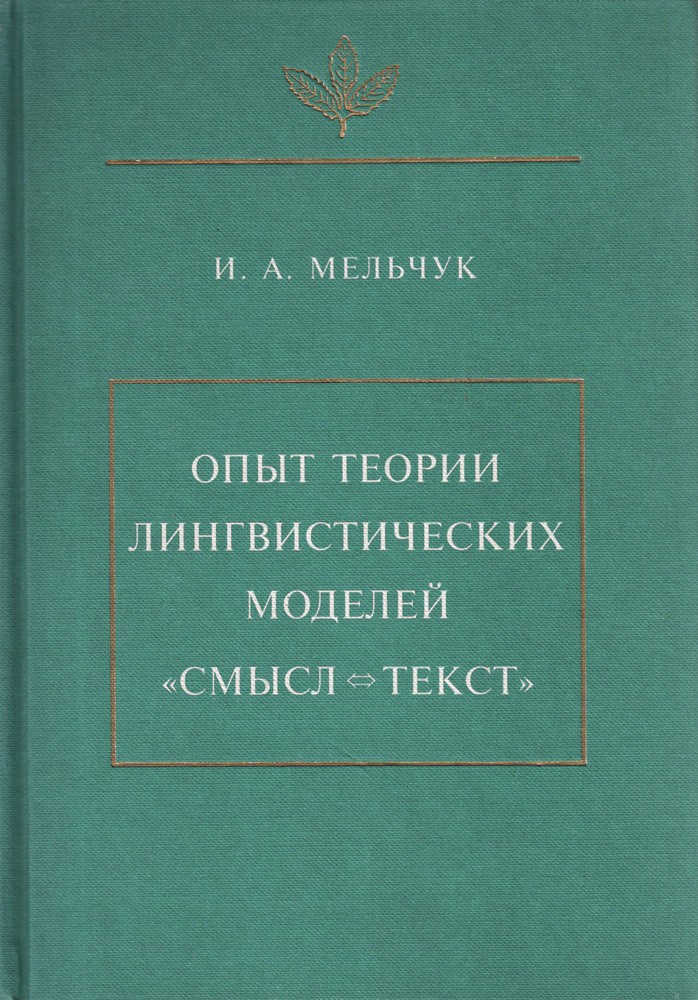

О модели «Смысл ↔ Текст»

Когда я написал книгу о модели «Смысл ↔ Текст», ее очень долго не печатали, хотя и приняли к печати. Она вышла в 1974 году благодаря вмешательству и храбрости женщины, имя которой я сейчас не помню. Книга эта ей очень понравилась, и она ее издала под свою ответственность. Я был ученым секретарем сектора, то есть занимался всякой бумажной катавасией. Каждый младший научный сотрудник должен был в год написать N листов (кажется, 20) и при этом не имел права публиковать больше семи листов в год и одного тома в три года. То есть прямо по плану больше двух третей работы писалось в помойку. Поэтому удалось издать только первый том — «Семантика, синтаксис». Эта женщина мне сказала: второго тома надо ждать минимум три года.

Второй том должен был быть про морфологию, и я потихоньку с разными дипломатами переправил на Запад статьи из него. Нашелся энтузиаст, немец, который все это перевел, и книжка вышла — «Das Wort. Zwischen Ausdruck und Bedeutung» «Слово. Между формой и смыслом».. Я начал новую линию в морфологии — моделирование, поэтому книжка стала популярной и благодаря ей я приобрел некоторую известность.

О протесте против ввода войск в Чехословакию и письме в New York Times

Когда начались ужасные явления вроде советского вторжения в Чехословакию, мне опять повезло. Летом 1968 года я был в походе на Саянах и в предгорьях Алтая и очень сильно повредил ногу: разрыв связок и хрящей. Мы вернулись в Москву спустя неделю после демонстрации на Красной площади Лекцию Александра Даниэля о «демонстрации семерых» вы можете послушать в курсе Arzamas «Человек против СССР».. Поэтому я на нее не попал. Если бы я был в Москве, то оказался бы в тяжелом положении. Может быть, я побоялся бы пойти и тогда страдал бы от своей трусости. А может, пошел бы и оказался в лагере, как все они. Я очень дружил с Костей Бабицким Константин Бабицкий

Конечно, промолчать я не мог. Я начал повсюду писать, а практика писания и возмущения у меня была со времен Пастернака. Я написал протест против вторжения в Чехословакию, ходил, собирал подписи у других людей — и пошло-поехало. Когда снова начали закручивать гайки, мне по наивности казалось, что, если все-таки не убивают и не хватают на улицах, значит, можно договориться.

А потом на коллективном собрании Института русского языка и Института языкознания Лида Иорданская Лидия Николаевна Иорданская (р. 1936) — лингвист, соавтор и жена Игоря Мельчука. назвала своего коллегу по университету, секретаря парторганизации Скворцова сволочью и свиньей. На собрании шла речь о людях, которых выгоняли, потому что они тоже подписали

Об эмиграции в Канаду

В этот момент — опять же благодаря разному счастливому стечению обстоятельств — Монреальский университет пригласил меня на работу. Уже будучи в Вене, я очень быстро получил канадскую визу и в сентябре 1977 года приступил к работе. Первые полгода я был, что называется, visiting professor. То есть получал зарплату как полный профессор, но не имел никаких прав. А через шесть месяцев стал полным профессором в обход всех правил: по университетским правилам тебе не могут дать профессорское место раньше тех, кто служит дольше.

О чтении

Я читал много, но сейчас с книжками стало очень трудно — мне ничто не нравится. Я перечитываю в сотый раз классику и даже не помню, что читал раньше. Ну не мог же я читать «Капитанскую дочку» в сотый раз с тем же самым удовольствием! А современная литература мне всегда сильно не нравилась.

В течение многих лет любимой книжкой был «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. А потом я не мог ее перечитывать, казалось скучно. Уже

Я теперь больше шести часов в день работать не могу, мозг отказывается — я начинаю делать ошибки и в

О новых книгах

В 2018 году я и моя бывшая аспирантка Ясмина Миличевич закончили учебник, который называется «Advanced Introduction to Modern Semantics». В один том втиснули то, что у меня распределено на три здоровенных тома. Получилось вроде бы хорошо, его приняли в Cambridge University Press, и вот сейчас я жду вторую корректуру. Я подумал, что теперь нужно заняться синтаксисом, и стал делать книжку. У меня нет контракта, но вроде она принята колоссальным лингвистическим издательством De Gruyter Mouton. Как только я получу от них согласие, да даже раньше, я начну новую книгу. Я же не могу спокойно сидеть. Она будет по фразеологии и уже частично набросана. Это моя другая любимая сфера.