Габриэль Суперфин: «Во мне на всю жизнь застряла бацилла архивного поиска»

Четыре года в детском доме, дощатые заборы на Малой Бронной, московские книжные и книжники, чтение стихов на площади Маяковского, профессор Лотман и Тарту, работа садовником в ссылке и правила поведения в тюрьме. В новом выпуске цикла «Ученый совет» — филолог и историк, архивист и источниковед Габриэль Гаврилович Суперфин

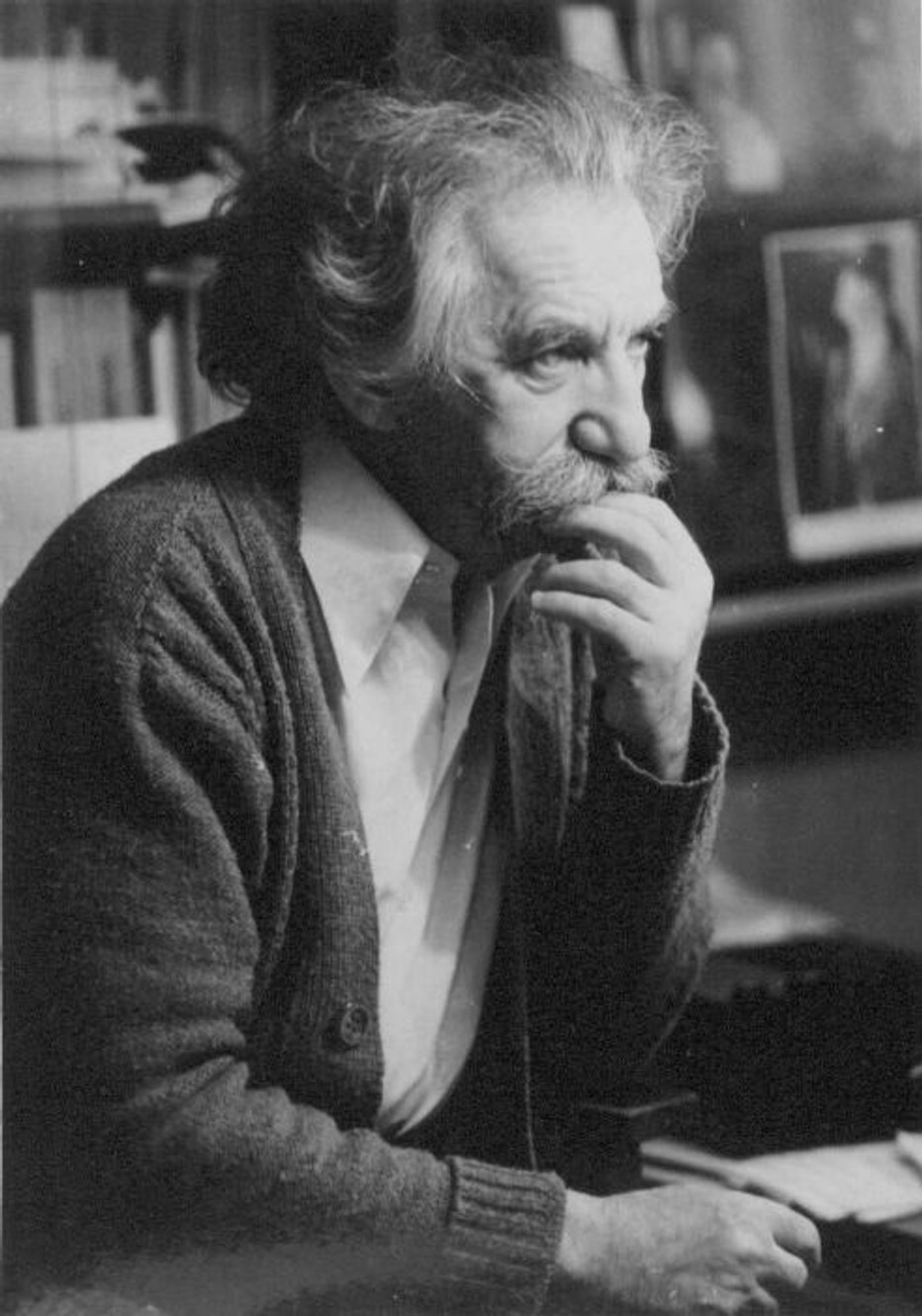

Филолог, историк, источниковед. В 1964–1969 годах — студент историко-филологического факультета Тартуского университета (Эстония). Ученик Юрия Лотмана. Автор работ по фольклору, древней и новой русской литературе, истории лингвистики, научной и общественной мысли, русской поэзии ХХ века. Опубликовал некоторые тексты Анны Ахматовой, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака. Среди архивных разысканий Суперфина — неизвестные материалы по истории отечественной лингвистики (в частности, рукописи Евгения Поливанова и Николая Трубецкого). В 1967–1968 годах совместно с Арсением Рогинским редактировал сборники материалов научных студенческих конференций. В

Научные интересы: поэзия Серебряного века, лингвистика, языкознание, мемуаристика, советская история и цензура.

О чтении

Я никогда не перечитываю книги, более того, я, кажется, совсем не читаю — в последние годы скорее проглядываю. А перечитывать только мечтаю. Может, дело в том, что уже не бывает такого состояния беззаботности, как в детстве во время болезни: лежишь себе дома и читаешь. Сейчас процесс чтения становится делом, тяжелым. Это именно дело.

О родителях

Я родился в сентябре 1943 года на Урале, в эвакуации. Отец умер молодым за несколько месяцев до моего рождения — там же, а не во время репрессий и не на фронте: в тридцатые годы он работал на фабрике, на него упала какая-то махина и повредила грудную клетку. По-моему, мама меня назвала, следуя еврейской традиции, по имени покойника. Но домашняя версия появления этого имени была другая: мама мечтала назвать ребенка — независимо от того, девочка родится или мальчик, — именем Габриэль. Что правда, а что легенда, я не знаю.

Мама и отец — из еврейских местечек на границе Белоруссии и России. Брянщина, Могилёвщина и так далее. Про отца я очень мало знаю, мало интересовался,

О жизни в детском доме

Когда мне было восемь или девять месяцев, мы вернулись в Москву. Жили сначала впятером, а после смерти бабушки (со стороны мамы) в 1946 году — вчетвером: я, моя сестра, на 10 лет старше, мама и мамина старшая сестра, которая нам помогала и принимала на себя все заботы по хозяйству. Поскольку мама осталась с двумя детьми, одна из сестер отца устроила меня в детский дом, в котором работала. Он считался элитарным, потому что его директором была Евгения Петровна Паршина, жена наркома. Я лишь сейчас поинтересовался, что это был за наркомат: думал,

Мама приходила каждый день, но все равно моим миром был детский дом. Напротив находился зоопарк, и я считал, что мир состоит из входящих в зоопарк и выходящих оттуда. Уже будучи подростком, я искал этот детский дом, но не смог найти. Помню, что к нему вела высокая лестница, а там, где я искал, никакой высокой лестницы не было — только три-четыре ступеньки. А в памяти она была как Эльбрус.

Дома я стал появляться только перед возвращением обратно в семью. В течение некоторого времени меня на воскресные дни приводили домой, чтобы я привыкал. В детском доме я был до 1947 года: помню, как меня одевают в

К маме я долгое время обращался на «вы». Помню, она меня отвела в парикмахерскую на тогдашней улице Герцена, Большой Никитской, с мужским и женским отделениями. Это, видимо, была моя первая стрижка (вообще, стрижка детей механическими машинками — акция отвратительная) и заодно — мытье головы. Я попросил маму зайти туда же и сказал: «А теперь вы побрейтесь». Еще помню, как в сентябре 1947 года, на 800-летие Москвы, мы идем с улицы Горького по бульвару и заходим в фотоателье. Там меня ставят на стул и фотографируют. Значит, мне было четыре года.

О первых воспоминаниях

Из раннего детства я помню несколько эпизодов. Не знаю, правда, что из этого мифология, а что — иллюстрация к рассказу взрослых обо мне. Помню, как я лежу на столе и трясу руками в такт

О деревянных заборах на Малой Бронной

Мы жили на Малой Бронной, в замечательных трехэтажных корпусах — так называемых домах Гирша, где в XIX веке были студенческие общежития Московского университета. Жили на первом этаже, в одной комнате коммунальной квартиры на две семьи. Я помню печь, занимавшую несколько квадратных метров, и вертикальную трубу под широким подоконником, которая вела в подвал. Судя по всему, раньше на месте нашей квартиры была пивная для студенческого сообщества и по этой трубе гнали пиво из бочек, стоявших в подвале. Мы хранили в подвале картошку и дрова.

Подъезды выходили во двор, а торцом дом стоял к улице. Наверное, до середины 1950-х годов здесь была булыжная мостовая. По крайней мере, я помню, как ее покрывали асфальтом (часами стоял и смотрел, как это делается). Тротуары,

Еще я помню звуки улицы: цоканье лошадиных копыт, потому что ходили лошади и развозили часов в семь утра молоко. Напротив нас, на углу с Большой Бронной, была детская молочная кухня, куда чуть ли не каждый день возили бидоны молока и ящики с бутылочками кефира. Сначала слышалось цоканье, а следом — звяканье бутылочек. По крайней мере, в воскресенье — единственный день, который я проводил дома (после детского дома я был в детском саду на шестидневке), — утро начиналось с этих звуков. Иногда проходил ослик. Его вел человек в чалме.

Дворы были обнесены дощатым забором с калиткой и воротами, перед которыми должен был стоять по праздникам дворник — например, на 1 Мая он надевал белый фартук. Эти ворота сняли приблизительно перед Фестивалем молодежи Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Москве в летом 1957 года..

О евреях

После детского дома я был записан в детский сад

Потом, уже лет в пять-шесть, я спросил у мамы, кто такие евреи. Наверное, я услышал

Позже в пионерском лагере деревенские мальчишки в темноте, проходя рядом с забором, углядели меня: «Вот жид!» В общем, это слово звучало постоянно, и мне не хотелось быть евреем. Уже в подростковом возрасте в том же пионерском лагере я врал, что грузин, и говорил, что мое отчество — Александрович, потому что Гаврилович, наверное, звучит как еврейское. И фамилию свою переиначивал. Я долго шел к признанию себя евреем и относительно себя это слово произносил со страхом и неприязнью.

О школе

Первая моя школа находилась в трехэтажном здании у Никитских Ворот (сейчас этого дома нет). По слухам, ее патронировал сын Сталина. Рассказывали, что он ездил туда на трамвайной колбасе, то есть на буфере, который торчал за последним вагоном и на котором ехали бедовые пацаны и мужики, догнавшие трамвай.

Лицо директора я запомнил на всю жизнь. В первом классе я сказал, что у него нос как картошка, — и

Потом я учился в школе на Малой Бронной, напротив бывшего Еврейского театра (затем там были Театр сатиры и Театр на Малой Бронной). Школа стояла на месте кладбища: когда мы играли на школьном дворе в футбол, иногда попадались кости. В этой школе была замечательная учительница литературы — Надежда Яковлевна Мирова. Однажды — наверное, это было году в 1959-м — она пригласила меня домой, и я увидел там сборнички стихов 1910–20-х годов. Надежда Яковлевна мне дала почитать Адамовича и Клюева. Кроме того, она очень любила Маяковского: это дало мне первый импульс посмотреть, кто такие футуристы. А так это была обычная московская школа с хорошими и плохими преподавателями. У меня было отвращение к ней, я учился плохо и ненавидел учебу.

О московских букинистических магазинах как способе подружиться…

В конце 50-х — начале 60-х люди моего возраста знакомились в книжных магазинах и потом сдруживались. Приходят несколько подростков и спрашивают в один голос: «А у вас Хемингуэй уже был?» Потому что в 1959 году ждали выхода двухтомника Хемингуэя. Ровно так началась моя дружба с Юрой Гельпериным, который познакомил меня с Сашей Сумеркиным (они тоже познакомились в книжном).

Каждый день я совершал обход и по кругу проходил все точки. Начиналось все с улицы Горького. У Моссовета (нынешней мэрии) был магазин стран народной демократии Имеется в виду магазин «Книги стран народной демократии». (этого книжного уже давно нет). Потом я шел в сторону Манежа, в букинистический № 28, который находился перед «Националем». Затем — в проезд Художественного театра (Камергерский), где находился букинистический № 14, позже известный как «Пушкинская лавка». Дальше — к месту сбора книжных спекулянтов, у магазина «Подписные издания». Потом вверх по Кузнецкому Мосту, ближе к Архитектурному институту, где была «Лавка писателей». Потом назад, к «Академкниге» на улице Горького, и пешком к Арбату, где было два букинистических. В одном из них я встречал книжника Эммануила Филипповича Ципельзона и купил там книжки поэтов 20-х годов из его библиотеки. И еще однажды — Крученых Алексей Елисеевич Крученых (1886–1968) — поэт-футурист., с которым я редко общался. Ну и так далее.

…и книжниках

Среди московских книжников был один старик — кажется, его звали Иван, — он специализировался на старьевщиках, у которых за копейки выкупал необыкновенные книги и перепродавал их. Носил их в авоське. У старьевщика на Малой Бронной я видел первое издание рассказов Чехова «Сказки Мельпомены».

Там же были и другие замечательные книжники: человек авантюрного есенинского склада Валентин Рысков, который получил политическую статью, поэт-переводчик Саша Флешин (также сидел), дядя Миша, фамилию которого я не помню, а еще добрый человек по фамилии Зак.

Здесь началось знакомство с искусствоведом и собирателем книг Пастернака Евгением Семеновичем Левитиным, дружившим с Владимиром Андреевичем Успенским Владимир Андреевич Успенский (1930–2018) — математик, лингвист, публицист, инициатор реформы лингвистического образования в России. и Надеждой Яковлевной Мандельштам, пушкинистом Дмитрием Васильевичем Сеземаном и адвокатом Евгением Самойловичем Шальманом. В те же 1961–1962 годы я познакомился с хлебниковедом Александром Парнисом и Львом Турчинским.

Иногда московские люди отправлялись в Ленинград: там можно было дорого продать, скажем, Гумилева и дешево купить

О запретном, ниточке и клубке

У нас вызывало интерес все запретное, все то, что ругали в газетах. Из переизданных книг реабилитированных советских критиков мы узнавали имена поэтов, которых они критиковали. Узнав

О том, как три школьника поехали на дачу к Пастернаку

В январе мы с Юрой Гельпериным и Сашей Сумеркиным решили поехать к Пастернаку.

О бацилле архивного поиска

После школы я долгое время ничего не делал. То устраивался на работу, то уходил с работы. То в типографию, то к

Заинтересовавшись Цветаевой, я решил, что мне нужно попасть в Архив литературы и искусства (ЦГАЛИ, теперь РГАЛИ). Но туда пускали только с так называемым отношением, а мне неоткуда было его взять. Моя двоюродная сестра работала юрисконсультом в московском отделении Союза писателей и дружила с секретарем Чуковского Кларой Израилевной Лозовской. И я подумал: может быть, Чуковский напишет эту бумажку? И он написал. Меня пустили в архив и до поры до времени давали читать материалы. В

О площади Маяковского

Площадь Маяковского стала для меня еще одним местом знакомств и дальнейшей дружбы. В 1958-м на нынешней Триумфальной площади открыли памятник Маяковскому. У подножия были устроены чтения стихов, и постепенно это стало местом стихийных встреч. Поэзия была социальной нотой, клеем того времени, как позже рок-музыка. Тогда неделя состояла из шести рабочих дней, и каждую субботу у памятника собирались молодые люди, которые читали стихи. Но приходили и пожилые, и пьяненькие — все, кто испытывал дефицит неформального общения. И в

О непоступлении в МГУ и встрече с Лотманом

В 1960–1961 годах Сумеркин учился в Московском университете — сначала на вечернем отделении физфака, а потом на филфаке, на отделении структурной лингвистики, будущем ОСИПЛе Отделение теоретической и прикладной лингвистики было создано на филологическом факультете МГУ в 1960 году.. Он моментально оброс приятелями. А я начал работать в Исторической библиотеке и систематически читать книги по литературоведению, по истории русской литературы. Так я прочитал многих формалистов Формализм — направление в русской науке о литературе второй половины 1910-х и первой половины 1920-х годов, поставившее во главу угла изучение всех аспектов художественной формы. Два главных объединения формалистов — петроградское Общество по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ) и Московский лингвистический кружок.. В дружеском кругу Сумеркина читали и обсуждали тома «Нового в лингвистике» Cборники статей выдающихся зарубежных лингвистов-теоретиков на русском языке. Публикуются с 1960 года и до сих пор. , отдельные переводные монографии и сборники «Структурно-типологические исследования». Я быстро к этому пристрастился, а в декабре 1962 года пошел на первый симпозиум по знаковым системам (семиотике).

Поскольку я читал формалистов, меня заинтересовала фигура лингвиста Евгения Дмитриевича Поливанова, который пытался писать футуристические стихи. Я начал собирать сведения о нем, свел знакомство с Алексеем Алексеевичем Леонтьевым Алексей Алексеевич Леонтьев (1936–2004) — лингвист, психолог, доктор психологических наук и доктор филологических наук. из Института языкознания. Благодаря ему я получил отношения в архивы, в том числе в ленинградский Архив Академии наук и др.

Летом 1963-го я пытался поступить на классическое отделение филологического факультета МГУ. Экзамен я провалил, забрал документы и уехал к друзьям, которые отдыхали в Пярну (Эстония). Оплатил мою поездку добрейший, тогда начинающий художник Саша Рюмин. Пока я находился в Пярну, моя приятельница Ира Емельянова, год назад освобожденная из политической зоны и вернувшаяся в Москву Ирина Ивановна Емельянова (р. 1938) — дочь Ольги Ивинской. В 1960 году была вместе с матерью арестована по обвинению в контрабанде валюты и осуждена на три года., рассказала своему другу о моей неприкаянности, и тот (это был Вячеслав Всеволодович Иванов Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) — лингвист, семиотик, антрополог, переводчик; доктор филологических наук, академик РАН. Один из основателей Московской школы сравнительно-исторического языкознания.) написал Лотману. И вот, отдыхая в Пярну, я получил телеграмму от Иры: мне предлагали срочно поехать в Тарту, чтобы встретиться с Лотманом и поговорить насчет поступления в тамошний университет, где обычно был недобор. И я поехал. Это был город, пропахший торфяными брикетами, с деревянными туалетами в домах. Совершенно чужой город, из которого хотелось быстрее бежать!

С Лотманом мы встретились — оказалось, он уже поговорил обо мне с ректором Речь идет о Федоре Дмитриевиче Клементе, о нем можно почитать здесь.. К счастью, подавать документы уже было поздно и я мог еще год протянуть в Москве. Мы условились о поступлении в будущем году и что пока я буду заниматься языком Семена Боброва, поэта начала XIX века. Я помню некоторые детали этой первой встречи. Крупноносый, усатый человек в белой непромокаемой куртке. Он казался старым, хотя, как мы знаем, ему едва исполнилось 40 лет. Лотман позвал меня домой и стал проверять, что я знаю. В квартире были высокие книжные полки: он взял стремянку, полез наверх, достал томик Гейне и дал мне переводить. В общем, понял, что мой немецкий такой же плохой, как и другие мои знания. Но он ничего не сказал, кроме того, чтобы приезжал через год.

Об учебе в Тарту

В 1964 году я отправился в Тарту подавать документы и сдавать экзамены. Меня приняли, и в сентябре я переехал в Тарту. Правда, я думал, что буду заниматься никаким не Бобровым, а языкознанием, контактами древних финских и иранских племен. Но из этого ничего не вышло. И семиотика, которой тогда стали заниматься в Тарту (в первую очередь ученик Лотмана Игорь Чернов, учившийся на несколько курсов старше), мне совершенно не нравилась. Люди осваивали семиотическую и лингвистическую терминологию, которая мне казалось навязчивой и вовсе не обязательной. Постепенно незаметно для самого себя я двигался в область реальной биографики и в конце концов стал собирателем фактов (в то же время продолжая считать себя убежденным структуралистом).

В Тарту я посещал семинар Лотмана и на втором курсе писал у него курсовую по апокрифическим сказаниям и их отражению в русской повести XVIII века. Для меня это был ключ к тем же архивным занятиям, но уже на материале XVII–XVIII веков. Но отношения учителя и ученика не складывались. Я не считал себя его учеником, было видно, что я его раздражаю. Да и на семинары я ходил, потому что другие семинары мне казались неинтересными.

О друзьях по тартуской жизни

С первых месяцев тартуской жизни я стал дружить со старшими студентами, и эта дружба продлилась (бывало с перепадами), наверное, навсегда. Это Лена Душечкина Елена Владимировна Душечкина (р. 1941) — филолог, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ., Сеня Рогинский Арсений Борисович Рогинский (1946–2017) — историк, комментатор литературных произведений, политзаключенный, создатель и руководитель общества «Мемориал». На Arzamas можно посмотреть фильм «Право на память», посвященный Арсению Рогинскому., Светлан Семененко Светлан Андреевич Семененко (1938–2008) — поэт, переводчик с эстонского, журналист., Миша Билинкис Михаил Яковлевич Билинкис (1945–2007) — преподаватель русской литературы в СПбГУ., Анн Мальц Анн Мальц (р. 1941) — эстонский филолог-русист, тесно работавшая с Юрием Михайловичем Лотманом.. С февраля

О кафедре русской литературы в Тарту

Кафедра русской литературы также была сообществом друзей. Оно состояло из тех, кто учился в 1940-х в Ленинградском университете: самого Лотмана, его жены Зары Григорьевны Минц, Павла Семеновича Рейфмана Павел Семенович Рейфман (1923–2012) — литературовед, доктор филологических наук, почетный профессор кафедры русской литературы Тартуского университета.. При мне уже не было Бориса Федоровича Егорова Борис Федорович Егоров (р. 1926) — филолог, литературовед, историк, культуролог, мемуарист, специалист по истории русской литературы и общественной мысли ХІХ века., вернувшегося в Ленинград, и Вальмара Адамса, преподавателя фольклора и поэта, отбывшего лагерный срок.

Членами этого сообщества постепенно становились и студенты, на которых падало внимание учителей, граница между учеником и учителем стиралась. У Лотмана был друг Владимир Владимирович Пугачев (тогда профессор Горьковского университета), специалист по декабристскому движению. И однажды он сказал Лотману (при мне) фразу о том, что надо держать дистанцию между учениками и преподавателем. Мне показалось, что Юрий Михайлович внимательно к этому прислушался. И между ним и студентами незаметно появилась стена — по крайней мере, на несколько лет.

До 1968 года Лотман не поддерживал с нами — мной и Рогинским — разговоров на политические темы, но сомнений в его критическом отношении к власти не было, хотя он соблюдал внешние формы лояльности: выборы, партсобрания, партвзносы и проч. Он был поразительно остроумный человек. Не шутник-остроумец, а находчивый шарадник, прекрасный рисовальщик, острый, наблюдательный, замечательный актер. Рассказчик анекдота (в прежнем смысле слова) — короткой истории, иногда параболы. Человек с фантастической памятью, умением снизить речь с высокого научного на уровень простонародного (бывало, и мата, но лишь в доверительном общении, которое началось с 1980 года, когда я снова поселился в Тарту после ссылки).

Об исключении из университета и возвращении в Москву

В

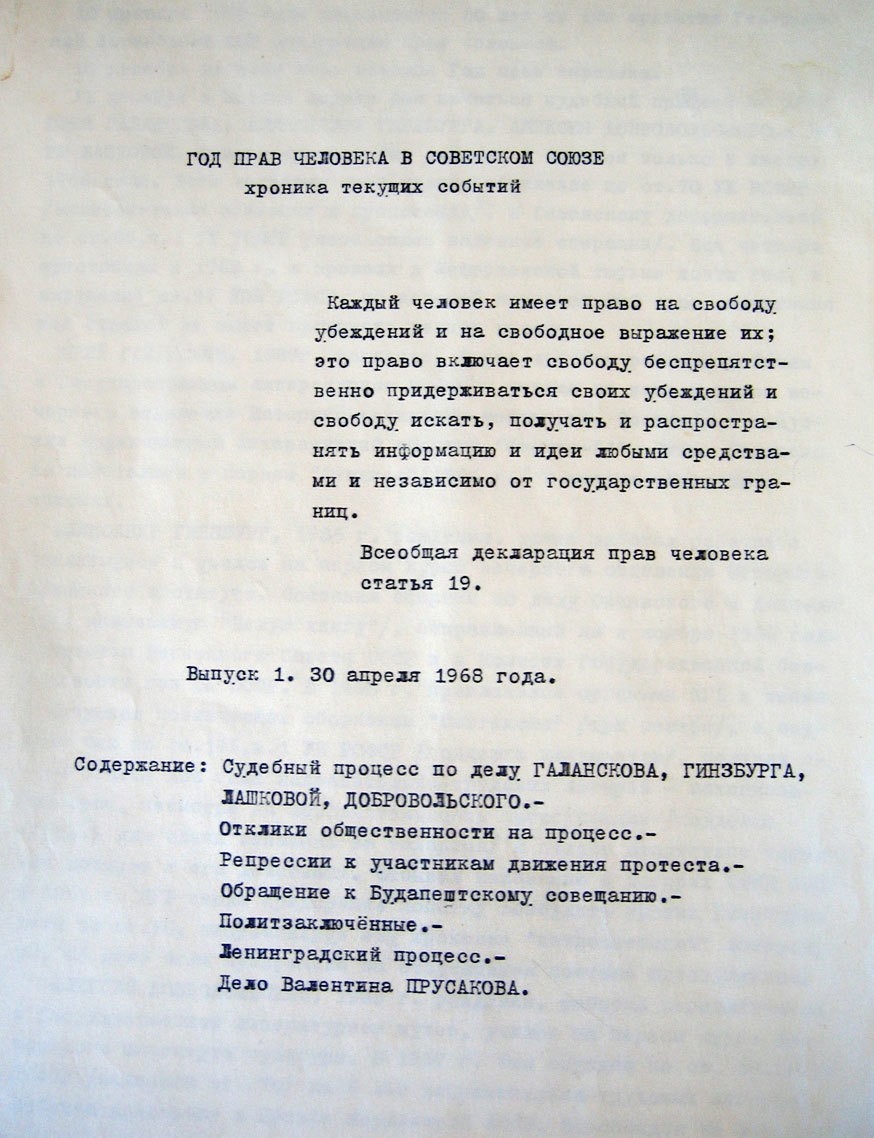

В 1968 году после процесса над Гинзбургом, Галансковым, Лашковой и Добровольским «Процесс четырех» — один из советских политических процессов против диссидентов. В январе 1967 года КГБ арестовал четырех москвичей по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Центральным пунктом обвинения против Александра Гинзбурга было составление и публикация за границей сборника «Белая книга» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Юрию Галанскову инкриминировалась помощь Гинзбургу в подготовке «Белой книги» и составлении второго тома альманаха «Феникс», «Феникс-66»; Алексею Добровольскому — авторство одного из текстов альманаха, Вере Лашковой — участие в подготовке «Белой книги» и «Феникса-66» в качестве машинистки. Процесс начался 8 января 1968 года. Мосгорсуд приговорил Гинзбурга к пяти годам лишения свободы, Галанскова — к семи, Добровольского — к двум, Лашкову — к одному. я подписал письмо протеста против суда над этими людьми. Это стало неофициальной единственной причиной моего исключения из университета. Впрочем, я и так им тяготился: эпоха учебы кончилась раньше, чем должна была кончиться формально. Я слишком поздно поступил: в 21 год люди уже имеют диплом. И в самом начале 1970 года я вернулся в Москву.

О работе над «Хроникой текущих событий»

В Москве я погрузился в, условно говоря, диссидентскую жизнь. В доме у сидящего Гинзбурга я познакомился с Верой Лашковой Веру Лашкову с учетом времени, проведенного под арестом, освободили 17 апреля 1968 года., и она попросила меня помочь собрать выпуск «Хроники». Мне дали

В то время «Хроника» выходила раз в два месяца и занимала до 30 машинописных страниц. Позже, уже в начале 80-х годов, количество страниц уже переваливало за сто: была построена целая сеть и охватывалась более широкая география. Рубеж шестидесятых и семидесятых годов был для «Хроники» переломным моментом. Арестовали Горбаневскую, а новая редакция еще не сформировалась. Якобсон взял редактирование на себя. Я занимался в «Хронике» фактографией: проверял факты, старался найти новые источники информации, встречался или списывался с людьми, которые только что освободились и возвращались из лагеря через Москву, просматривал провинциальные газеты, в которых публиковались важные для «Хроники» факты — в основном дела сектантов и другие религиозные дела. Главноуправляющим «Хроникой» была Татьяна Михайловна Великанова Татьяна Михайловна Великанова (1932–2002) — диссидент, участница правозащитного движения в СССР, одна из членов-основателей первой в Советском Союзе правозащитной организации «Инициативная группа по защите прав человека в СССР»., твердая и четкая. И притом с очень уважительным и спокойным отношением к нашим недостаткам. Кстати, я не помню, чтобы мы обсуждали друг с другом тех, кто был причастен к «Хронике», и называли их имена. «Хроника» выходила до кризисных 1972–1973 годов, когда были арестованы тогдашние лидеры правозащитного движения. Тогда оно именовало себя демократическим.

О сидении на двух стульях и кризисе

Элемент сожительства с властью всегда был во мне, и это меня отталкивало от профессионального диссидентства. При этом мне не хотелось идти на компромиссное сидение на двух стульях. В 1968 году я подписал письмо нехотя — боялся лишиться возможности ходить в архив. Ведь что такое профессиональная диссидентская деятельность? Это писание писем, встречи с иностранными корреспондентами, чтобы пропихнуть на Запад ту или иную информацию. Было чувство, как будто ты попал в

Я почувствовал, что пора перестать заниматься «Хроникой», и начать писать книжку. Тогда меня интересовала уже совершенно другая тема — Гоголь. Я увидел, что фактически никто не занимался периодом, когда были написаны «Выбранные места из переписки с друзьями», и что никто не смотрел источники, рассказывающие об отношениях Гоголя с московскими славянофилами. План книги созрел в первые дни моего ареста 3 июля 1973 года Габриэль Суперфин был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 14 мая 1974 года Орловский областной суд приговорил его к пяти годам заключения и двум годам ссылки. Срок отбывал в пермских политических лагерях и Владимирской тюрьме, ссылку — в селе Тургай (Казахстан)., когда я впервые захотел оказаться наедине с собой.

О лагере и главном страхе

В заключении, в 1973–1978 годах, я боялся отстать от моих научных занятий, не знать, какие новые книги выходят, какие архивные публикации появляются по ХХ и отчасти по XIX веку. Само по себе сидение в Орле, которое длилось с августа 1973-го и до августа 1974 года, и первые несколько месяцев следствия были для меня исключительно тяжелым временем из-за груза моих показаний и моей слабости. В состоянии самонеуважения, в попытках оправдания своей слабости я заново,

О газетных вырезках

В Москве тогда существовало Бюро газетных вырезок: любой человек мог подписаться на разные темы и получать вырезки из газет. Когда я уже был в лагере, мне присылали оттуда публикации об архивных находках: в течение трех-четырех лет я ежемесячно получал пакетики с вырезками. Кроме того, я сидел с украинцами, которые выписывали книги по языкознанию, фольклористике, литературоведению, разумеется, украинику (тогда уже были запрещены посылки литературы от частных лиц, но можно было заказывать книги из магазинов и подписываться на периодику, даже ту, что была недоступна в Москве и в других городах). Особенно фундаментально приобретал книги Зиновий Антонюк Зиновий Павлович Антонюк (1933-2020) — украинский диссидент. Был арестован 13 января 1972 года. Срок отбывал в Пермских лагерях и Владимирской тюрьме, ссылку — в Иркутской области. Был освобожден в 1981 году. , с которым мы были вместе и в лагере, и в тюрьме.

Ну и наконец, я постоянно переписывался с друзьями, которые посылали мне то переписанные стихи Бродского, то оттиск статьи по истории русского литературного языка Исаченко Александр Васильевич Исаченко (1910–1978) — чехословацкий и австрийский лингвист русского происхождения, профессор, член академий наук Чехословакии, Австрии и др. Автор трудов по современному русскому языку, истории русского языка, славистике, теории грамматики.. В общем, был более-менее в курсе событий научной жизни. Потому что главным был страх остаться на уровне того, с чем сел. А может быть, это была такая честолюбивая идея — показать, что я не поддался и продолжаю свое дело. К концу ссылки (первая половина 1980 года) на занятия такого рода оставалось мало времени: мне приходило по сорок писем в день, на них нужно было отвечать, и это совершенно меня выматывало. Часть корреспонденции была от товарищей, также бывших в ссылке. Благодаря этому обмену информацией между ссыльными налаживалась и помощь друг другу, и возможность пересылать сведения о преследованиях дальше, в Москву.

О работе садовником

Оказавшись в июле 1978-го в ссылке в Казахстане, я получил место садовника в коммунальном хозяйстве поселка. По сути, это была фиктивная работа: один из моих друзей сказал начальнику, что мою зарплату можно отдавать

О правилах поведения в тюрьме

В тюрьме у меня выработались правила, хотя иногда по забывчивости я мог

О случайно найденном письме Гоголя и важных мелочах

Я помню дату этого события. Потому что в тот день, 13 июня 1973 года, я в последний раз, находясь на свободе и на родине, увидел свою приятельницу, близкого друга. Пришел на Рижский вокзал из Исторического музея, где в просматриваемом мной фонде семьи Хомяковых увидел письмо. Гоголевский почерк, но нет подписи. В мое отсутствие на него никто так и не обратил внимания, и в 1982 году я его опубликовал в сборнике к 60-летию Лотмана.

В 1983 году меня уволили с работы, закрыли доступ к архивам в Москве и Ленинграде, где я числился читателем, выписали из Тарту. Мне прямым текстом было сказано выехать из СССР или стать стукачом. Я пытался найти компромисс, чтобы не уезжать, но все было бесполезно. И в начале марта 1983 года я подал заявление на выезд, протянул до конца мая (из Эстонии я уехал в начале мая) и в июне уже был в Германии. Архивными делами как исследователь я смог заниматься от случая к случаю в свободное от работы время. Я не очень люблю рассказывать о сделанном и на этом хочу закончить рассказ.

*Признана иностранным агентом и нежелательной организацией.