Александр Парнис: «Я убил на Хлебникова почти 60 лет»

Как стать ученым, не получив серьезного образования, найти пропавшие архивы и уговорить десятки людей написать мемуары. В новой рубрике цикла разговоров с учеными — филолог и специалист по творчеству Велимира Хлебникова Александр Парнис

Александр Парнис — один из известнейших исследователей творчества Велимира Хлебникова и русского авангарда. Окончил филологический факультет Ставропольского пединститута. Старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького.

С 1960-х годов изучает поэзию Серебряного века. Автор более 200 статей о Хлебникове, Владимире Маяковском, Александре Блоке, Борисе Пастернаке, Бенедикте Лившице, Владиславе Ходасевиче, Павле Филонове, Казимире Малевиче, Осипе Мандельштаме, а также других героях русского авангарда. Выступил научным редактором изданий Хлебникова, сборников статей о нем, биографии Маяковского, составителем сборников произведений Виктора Некрасова и ряда других книг.

Для изучения творческой биографии Хлебникова уговорил написать мемуары о поэте более 70 современников, знавших его лично, — от Давида Бурлюка до Бориса Зайцева. Установил подлинное место рождения Хлебникова, нашел и атрибутировал множество текстов, опубликованных под псевдонимами и анонимно. Разыскал и ввел в научный оборот десятки неизвестных прежде поэтических текстов начала XX века. Благодаря усилиям Парниса в

О странном пути и о том, как связаны Велимир Хлебников, Джеймс Джойс и Сэмюэл Беккет

В отличие от других филологов, я пошел по необычному и «странному» пути поиска личных связей с моими героями. И мне повезло: я разыскал несколько личных архивов, о которых ничего не было известно, и ввел эти материалы в научный обиход.

В своих штудиях я преимущественно пишу от первого лица и почти всегда двигаюсь от найденного материала. Нередко сам этот материал диктует сюжет, который первоначально совершенно неясен. Например, три года назад я решил найти сведения о Петре Алексеевиче Хлебникове, дяде Хлебникова, старшем единокровном брате его отца. Я заинтересовался им, потому что в ответе на вопрос одной из анкет, были ли в роду «выдающиеся люди», поэт назвал своего дядю.

В 1851 году Петр Алексеевич с отличием окончил физико-математический факультет Казанского университета, а затем в Петербурге получил медицинское образование и дослужился до профессора Военно-медицинской академии и заведующего кафедрой физической географии. Во время севастопольской войны Имеется в виду оборона Севастополя

Три года я искал его следы, и поиски привели меня в Италию. Тогда я подключил к ним профессора Стефано Гардзонио, которому удалось разыскать потомков Петра Алексеевича в Милане. Оказалось, что они ничего не знают ни о семье Хлебниковых, ни о том, что в них течет русская кровь.

История оказалась фантастическая. Петр Хлебников уехал во Францию. Его дочь Наталья вышла замуж за известного итальянского композитора Микеле Эспозито и поселилась в Дублине. Эспозито возглавлял Музыкальную академию Ирландии и создал там первый симфонический оркестр. Наталья знала четыре языка, переводила на русский английских и ирландских писателей, переписывалась с Буниным Письма Натальи Хлебниковой к Ивану Бунину напечатаны в

Так нашелся русский след в самом знаменитом романе XX века. В русской биографии Джойса, кстати, упоминается, что он был влюблен в Бьянку Об этом пишет Алан Кубатиев в книге «Джойс».. Но, возможно, это апокриф. Зато точно известно, что кузины Хлебникова также были близко знакомы с Сэмюэлом Беккетом — одна из них обучала его итальянскому языку. И Беккет тоже упоминает ее в романе «Больше лает, чем кусает». Так неожиданным образом в судьбе одной итало-русской семьи пересеклись жизненные пути четырех столпов мировой литературы: Ивана Бунина, Велимира Хлебникова, Джеймса Джойса и Сэмюэла Беккета.

О детстве, школе и антисемитизме

Я родился в еврейской семье в местечке Дунаевцы. Вскоре родители переехали в Винницу, где отец устроился преподавать математику в школу. Мама одно время подрабатывала секретарем в суде, но в основном занималась мной, домом и бытом. Когда отца призвали на фронт, мы с мамой сначала эвакуировались к родственникам в Ставрополь, а потом отправились дальше, в Киргизию. Там мы провели почти всю войну: сначала жили в поселке Рыбачье, а потом два года во Фрунзе (так тогда назывался Бишкек). В

Отец долго искал работу, ездил устраиваться в Киев, пытался вернуться в Винницу, но ничего не получалось. Наконец он нашел место в вечерней школе в Киеве. В

Сначала я учился в Узине, а в 1950 году Это время — разгар проводившейся в СССР в

В Киеве я встречался с антисемитизмом везде. На каждом шагу тебе напоминали, что ты «жидовская морда». Но особенно трудно стало, когда я кончил школу: я никуда не мог устроиться на работу. Я мечтал быть кинооператором, но меня не брали даже чернорабочим на киевскую студию Довженко. И это притом что у отца были знакомства: у него в вечерней школе учился шофер известного украинского поэта, отец просил его и других знакомых помочь мне с работой — ни фига.

Я много читал, любил поэзию и хотел поступать на филологический факультет Киевского университета, но евреев туда не принимали. Пришлось пойти на заочное отделение металлургического факультета Политехнического института. Несмотря на нелюбовь к техническим предметам, я

О киевских книжниках и знакомстве с поэзией начала XX века

Я всегда любил поэзию. Увлекшись книгами, поначалу я стал собирать современную советскую поэзию (Вознесенского, Окуджаву, Слуцкого, Евтушенко и других) и, как ни странно, драматургию. Пьесы выходили в маленьких книжках, стоили дешевле, читались легко и быстро. Классику я почти не покупал. Особенно я не любил собрания сочинений: они ведь тогда были в каждом интеллигентном доме. Входишь, а там стройными рядами стоит весь Чехов, зеленый Тургенев, серый Достоевский, коричневатый Драйзер, часто нечитаные. Унылое впечатление.

Я был любителем, ничего не знал и даже не понимал, что

Некоторые букинисты ездили между городами и привозили редкие книги на обмен в Киев. Лет пять я болтался среди этой публики и очень многое узнал. До этого я даже не представлял, что такое Серебряный век. Постепенно я начал собирать Гумилева, которого почти невозможно было найти, Пастернака, чьи книги тогда перестали издавать, Ахматову, Цветаеву, Блока…

О знакомстве с Хлебниковым и начале исследовательского пути

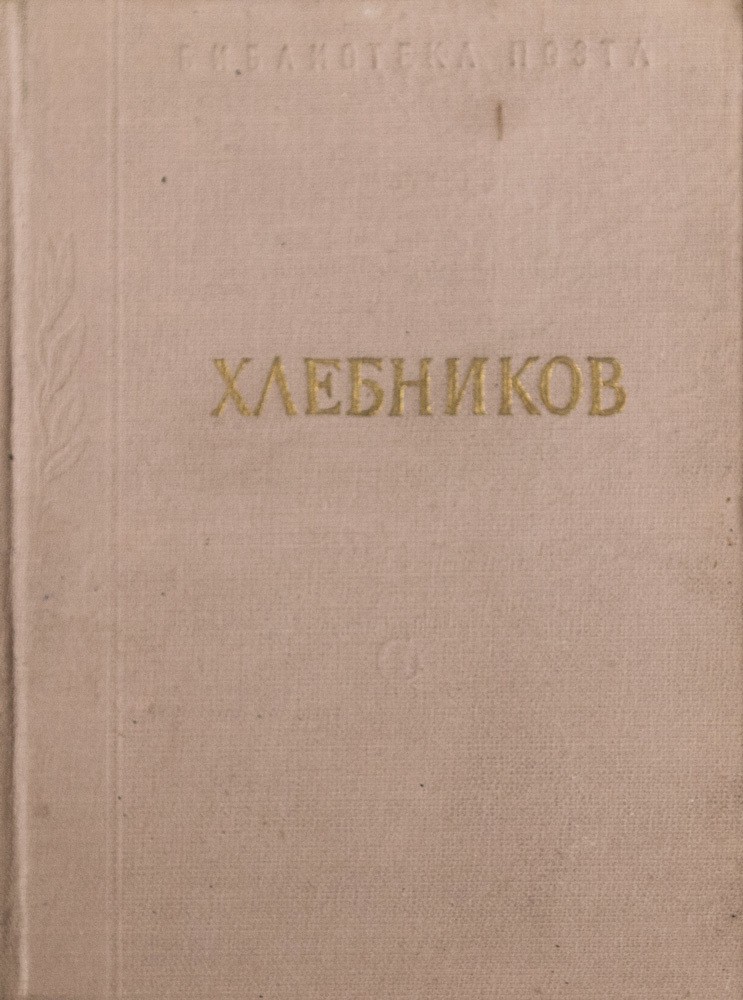

С поэзией Хлебникова я впервые познакомился только в 1960 году, когда мне в руки попал только что изданный сборник его стихотворений, подготовленный профессором Николаем Леонидовичем Степановым. С этого сборника начался мой долгий путь к Хлебникову. Помню, что книжка стоила очень дешево — 5 рублей 20 копеек — и я сразу купил несколько экземпляров. Я прочитал сборник и понял, что ничего не понимаю в этих стихах. Но я был упрямый: ведь так не может быть, чтобы стихи были настолько непонятны, — наверное, за этой герметической поэзией

Вскоре вышли первые филологические работы о Хлебникове, а затем появилась статья Вячеслава Всеволодовича Иванова с подробным анализом стихотворения «Меня проносят на слоновых» (теперь это классика хлебниковедения). Прочитав ее, я подумал, что найти

О первых знакомствах в Москве и удивительном совпадении

Постепенно я начал зарабатывать литературным трудом: писал сценарии для телепередач, сотрудничал с газетами, но никогда не делал карьеры. Когда у меня появились

Через несколько дней, в январе

А потом сложилось так, что я профессионально занялся Маяковским: работал в группе Маяковского в ИМЛИ Институт мировой литературы., стал научным редактором главного труда Катаняна «Маяковский. Хроника жизни и деятельности» и потратил пять лет жизни, проверяя каждый факт. Я человек осторожный, сомневающийся во многом, и перед тем как

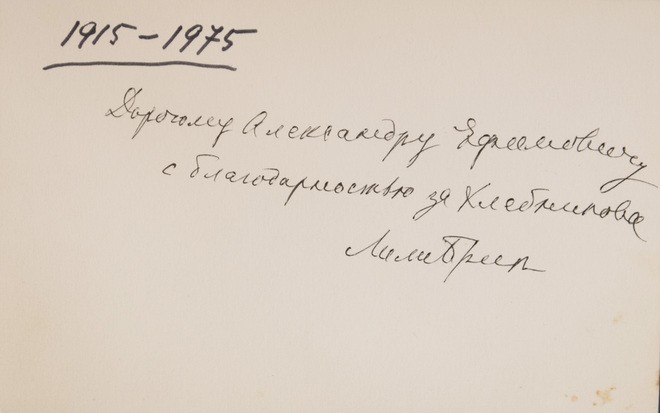

Кстати, недавно в журнале «Наше наследие» вышла моя большая публикация дневника Маяковского 1923 года, посвященного Лиле Брик. Так спустя много лет все неожиданно переплелось. Этот дневник еще ни разу полностью не публиковался — Брик закрыла доступ к нему на 50 лет, и его никому не выдавали. Но время пришло. Из текста этого дневника стало ясно, что одним из визуальных источников поэмы «Про это» был дадаистский коллаж немецкого художника Георга Гросса «Даум выходит замуж…». Кроме того, из дневника следует, что 5 февраля 1923 года у Маяковского была еще одна попытка самоубийства, о которой ранее ничего не было известно.

О кочевой жизни

В 1960-х в Киеве мне было делать нечего:

Лишь в

О библиотеках как школе и дебюте Бабеля

Постепенно я стал заниматься не только Хлебниковым. Как на работу я ежедневно ходил в библиотеку украинской Академии наук, в которой в спецхранах Спецхраны — отделы специального хранения в библиотеках СССР; в них хранились издания, доступ к которым по идеологическим соображениям был ограничен. Ознакомиться с книгами из спецхранов можно было, лишь получив ряд официальных разрешений. Ссылаться на документы из спецхранов было запрещено. можно было найти все интересовавшие меня старые издания — от газет и журналов

О первом обыске и «неизвестном» поэте

С конца 1950-х я вел большую переписку, в том числе и с зарубежными корреспондентами. Разумеется, кагэбэшники читали мои письма, но ничего конкретного предъявить мне не могли. В то же время я числился секретарем у Виктора Некрасова. Но это была чистая синекура — фактически я был тунеядцем, и за это мне могли влепить срок.

Не то что они следили за мной, но я постоянно ощущал их надзор и интерес к своей персоне — прежде всего

В 1959 году, незадолго до смерти Пастернака, в Киеве появилась разгромная статья об инакомыслящих под названием «Литературная забегаловка», где упоминался мой друг Мирон Петровский. Он входил в литературный кружок, собиравшийся дома у профессора Андрея Александровича Белецкого. В кружке читали свои и чужие тексты, в том числе стихи Пастернака, который был тогда в опале, — за это на них и обрушились. Эта статья дорого обошлась Петровскому: его перестали печатать. А я, как его приятель, попал под руку. К тому времени я уже читал ходившие в самиздате книжки о том, как вести себя на допросах, как с ними разговаривать, и понимал главное — ни в коем случае не бояться и вести себя с ними нормально.

Первым делом кагэбэшники спросили, где оружие (будто я пулемет дома прятал). Обыск продолжался почти 13 часов. Они перебрали все старые книжки, которые я собирал, искали

Они перерыли все. Забрали машинопись переписки Пастернака с Ренатой Швейцер, которую мне незадолго до этого прислали из Москвы, и еще несколько поэтических сборников, которые им приглянулись. Среди них были напечатанные на машинке стихи Рембо на французском языке, которые в протоколе записали как «стихи неизвестного поэта на неизвестном языке» (подозревали, что это могут быть зашифрованные тексты). Потом меня вызывали и беседовали о том, чем я занимаюсь и почему этим интересуюсь.

О переписке с Давидом Бурлюком и главной книге жизни

До выхода в 1960 году небольшой книги Хлебникова в малой серии «Библиотеки поэта» в истории русской литературы его как бы не существовало. Его изредка упоминали в обзорных статьях о футуризме как учителя Маяковского, а ранние стихи «Заклятие смехом», «Кузнечик», «Бобэоби…» упоминались как

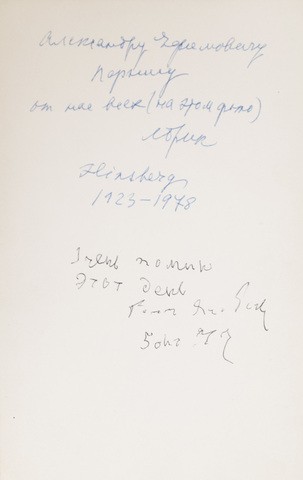

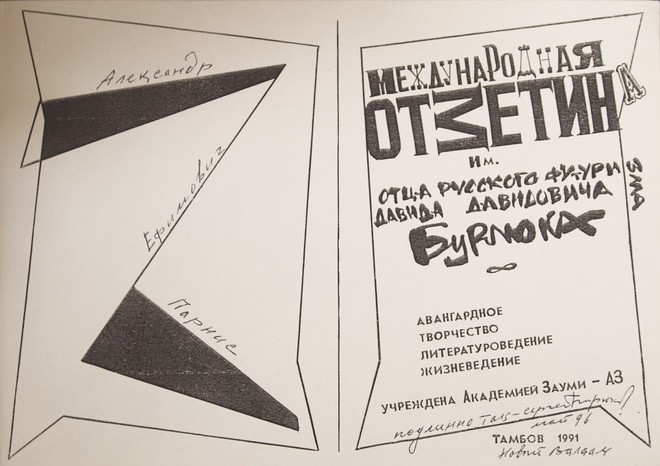

В 1962 году я написал в США Давиду Бурлюку, учителю Маяковского и издателю Хлебникова, и неожиданно получил ответ. И тогда я стал писать всем, кто знал Хлебникова, — поэту Георгию Адамовичу, писателю Борису Зайцеву, одному из столпов литературы начала ХХ века, который жил в Париже, художнику Юрию Анненкову, поэту Илье Зданевичу, композитору Артуру Лурье, немецкому поэту-переводчику, бывшему сотруднику журнала «Апполон» Иоганнесу фон Гюнтеру, поэту и режиссеру Самуилу Вермелю, художнице Ксении Богуславской, в которую был влюблен Хлебников, выдающемуся ученому Роману Якобсону, написавшему в 1921 году первую книжку о поэте, и многим другим. Я выявил практически всех, кто был тогда еще жив и лично знал Хлебникова, и собрал более 70 мемуаров о поэте. К сожалению, никак не могу довести эту рукопись до конца и издать ее. Эта невышедшая книга, как мне кажется, главный труд моей жизни.

Однажды произошел парадоксальный случай. Бурлюк издавал журнал Color and Rhyme, где печатал материалы об авангарде, о себе, свою переписку с разными людьми — и в том числе два моих письма к нему. Эти журналы я получал из Америки, но приходило не все:

Моя переписка с эмигрантами казалась подозрительной не только КГБ. Когда в конце

О втором обыске и сорванных марках

Второй раз из-за меня к родителям в Киеве пришли с обыском в январе 1974 года. Я был в Москве, ночевал у знакомых и утром, включив радио «Свобода»*, вдруг слышу сообщение, что в Киеве проходят обыски у Виктора Некрасова и близких ему людей. В числе прочих называют мою фамилию. Я сразу позвонил родителям. Они были очень напуганы и попросили меня срочно приехать в Киев.

По закону кагэбэшники не имели права проводить обыск без присутствия подозреваемого. Но они плевали на все законы, которые сами и составляли. Во время обыска они изъяли всю мою переписку — более трех тысяч писем. Воспользовавшись тем, что явились к моим родителям незаконно, я написал жалобу на КГБ в прокуратуру, которую мне помог составить известный диссидент Павел Литвинов. Жалоба подействовала — после нее гэбэшники вели себя со мной предельно корректно, даже на машине приезжали, чтобы везти на допрос. Через

Потрепали мне нервы изрядно. Но особенно они запугали мою бедную маму — после их ухода она уничтожила ряд ценнейших документов. В том числе сожгла годовую подшивку астраханской газеты за 1918 год — Хлебников в этот период жил в Астрахани, сотрудничал с этим изданием, печатался в нем.

О поисках персидского архива Хлебникова

В статьях первого биографа Хлебникова Николая Степанова упоминается, что Хлебников несколько месяцев провел в Персии — служил в политотделе Волжско-каспийской флотилии. Кроме того, в пятитомнике Хлебникова были напечатаны его стихи о Персии. Но о персидском походе Красной армии практически ничего не было известно.

Я обратился к профессионалам, специалистам по Ирану, и выяснил, что в 1920 году в Гиляне, северной провинции Ирана, сложилась революционная ситуация. Советская власть решила поддержать местных революционеров, которые начали борьбу с шахом, и направила им на помощь Каспийскую флотилию под командованием Федора Раскольникова. И Хлебников

В первом томе своей книги Степанов благодарил некоего Рудольфа Абиха, который консультировал его по Персии. На мой вопрос об этом человеке Степанов ответил, что не знал его близко и только переписывался с ним и что Абих собирал хлебниковские тексты. И я начал поиски.

До войны Абих жил в Москве, но в шестидесятые годы, когда я этим занялся, среди восьми миллионов жителей не было ни одного человека с такой фамилией. Стало понятно, что он был репрессирован и погиб в

Я пошел туда, нашел этот дом, заходил в каждую квартиру и расспрашивал жильцов. Ничего. Тогда я пошел в домоуправление и попросил довоенные списки жильцов этого дома. Мне дали

На следующее утро я пришел, и она мне рассказала поразительную историю.

Из Баку мне прислали довоенный адрес с

Племянницу звали Магда Генриховна Сабурова. Я сразу обратился с запросом в адресное бюро, и через десять минут у меня была справка с ее адресом. Она рассказала мне, что в Баку до сих пор живет сестра Рудольфа и что она с ней свяжется. Две недели я сидел как на иголках. Наконец выяснилось, что, возможно, в подвале еще лежит

Нина Леопольдовна отдала мне все найденные материалы, и я поехал работать с ними в Киев. Кроме рукописей Хлебникова Абих собрал воспоминания людей, которые общались с Хлебниковым в Персии. В том числе Костерина: этот первый вариант практически полностью совпал со вторым вариантом, который он через сорок лет написал по моей просьбе. Меня поразила его точная память.

Позже племянница Нины Леопольдовны продала персидский архив Хлебникова в Америку. И через двадцать с лишним лет, впервые приехав в США на конференцию, я узнал, что рукописи Хлебникова, принадлежавшие Абиху, попали в

О поисках настоящего места рождения Хлебникова

В биографических очерках о Хлебникове с указанием места его рождения происходила

В метрической выписке Хлебникова, которая хранится в фонде поэта в РГАЛИ, отмечено, что его крестили 1 августа 1886 года в Вознесенской церкви села Тундутово, но

Гете писал: чтобы лучше понять поэта, нужно побывать на его родине. В 1971 году я поехал на малую родину Хлебникова — в Калмыкию. В селе Городовиково (нынешнее название Тундутова) я обратился в сельсовет с вопросом: «В XIX веке здесь жила семья Хлебниковых. Здесь родился выдающийся русский поэт Велимир Хлебников, а его отец был улусным попечителем. Вы

Нашелся замечательный человек Павел Михайлович Цибанев, который вызвался мне помочь. На своем мотоцикле он возил меня по большому разбросанному селу в поисках старых жителей. Выяснилось, что церковь закрыли еще в двадцатых годах и переделали в кинотеатр. Куда передали церковные книги — неизвестно. Но обнаружилось важное, неожиданное: Тундутово — русское село, и в нем калмыки никогда не жили. Оказалось, они жили в соседнем селе, Малые Дербеты.

Мы поехали туда, но в этом селе не было никого старше шестидесяти лет. Почему? В ходе поисков я впервые узнал, что в декабре 1943 года калмыков по приказу Сталина депортировали за Урал, в Сибирь и Среднюю Азию, якобы за сотрудничество с немцами во время войны. Многие старики умерли по дороге и в ссылке.

И все же я разыскал в Малых Дербетах пожилую жительницу Б. С. Матышеву, которая показала мне дом попечителя, куда ее в детстве приглашали на елку. К сожалению, этот дом, который простоял более ста лет и в котором родился Хлебников, через год сгорел, и я не успел его сфотографировать.

Оставалось еще много вопросов, в которых нужно было разобраться. Я долго работал в архивах и библиотеках, изучал документы по истории Калмыкии и пытался понять, почему Хлебников нигде не указывал точного места своего рождения. Дело в том, что ставка — это не административное понятие, а временное поселение, где калмыки собирались, чтобы прожить зиму оседлым образом. А летом все разъезжались, и только попечитель с семьей оставался жить в этом единственном доме, где и родился поэт. Таким образом, выяснилось, что Хлебников родился не в Тундутове, как считалось ранее (его там только крестили), а в улусной ставке в степи — там, где теперь находится калмыцкое село Малые Дербеты.

Я написал о поиске этого места и о калмыцкой теме в творчестве Хлебникова несколько статей — впервые в газете «Советская Калмыкия» от 19 марта 1974 года и подробнее в 1976 году в элистинском альманахе «Теегин герл», что в переводе с калмыцкого означает «Свет в степи». Теперь в Калмыкии издают книги Хлебникова и гордятся тем, что он жил среди калмыков… Можно сказать, что я подарил калмыкам великого русского поэта. Но не получил от них ни благодарности, ни даже элементарного уважения — до сих пор в краеведческой литературе о Калмыкии, где идет речь о Хлебникове, меня не упоминают. И более того, меня не пригласили на открытие первого памятника поэту в декабре 1992 года в Малых Дербетах. Обычная история — нет пророка в своем отечестве.

О случайном знакомстве в поезде и неизвестном рассказе Хлебникова

В моих поисках мне посчастливилось разыскать одного литературоведа, который близко знал Хлебникова до революции. У нас завязалась длительная переписка, но мы никогда не виделись. Его звали Янко Лаврин: словенец, он был профессором Ноттингемского университета, жил в Лондоне и умер, не дожив четырех месяцев до ста лет. У Лаврина была замечательная память. До революции он жил в России и был профессиональным журналистом, сотрудничал с разными газетами и был тесно связан с деятелями русской культуры. В 1917 году он уехал из России и занялся преподавательской деятельностью. В Англии он издал несколько десятков книг на английском языке по истории русской литературы — о Гоголе, о Жуковском, о Толстом, о Пушкине.

С Хлебниковым Лаврин познакомился случайно. В конце 1912 года в Киеве он сел в поезд, идущий на юг. Попутчиками по купе оказались два футуриста — Маяковский и Давид Бурлюк. Они познакомились и разговорились. Прощаясь, Бурлюк сказал: «Есть такой поэт, наш друг и единомышленник Велимир Хлебников — советую вам с ним познакомиться». Оказавшись в Москве, Лаврин пришел по адресу, который ему дал Бурлюк: «Вот я в поезде познакомился с вашими друзьями». Хлебников пришел в восторг, узнав, что Лаврин — словенец: он всегда увлекался южными славянами. Они разговорились. Лаврин, который тогда жил в Петербурге, предложил Хлебникову остановиться у него, когда тот приедет в столицу. Вскоре Хлебников приехал в Петербург и прожил у Лаврина около двух месяцев. Новый знакомый поэта свел его с редактором газеты «Славянин», в которой Хлебников вскоре стал печататься.

В одном из писем Лаврин сообщил мне, что среди текстов Хлебникова в «Славянине» был рассказ о Черногории, который начинался фразой: «Стой, влаше, ми те запопим». В переводе с сербского это означает: «Остановись, влах, я сделаю тебя попом». Я стал искать этот текст, и выяснилось, что он был опубликован под псевдонимом

Любопытно, что появление в Рунете «олбанского языка» в определенной степени связано с Янко Лавриным. Поэт-заумник Илья Зданевич, пародируя книгу очерков Лаврина об Албании «В стране вечной войны», издал в Тифлисе в 1918 году пьесу «Янко круль албанскай», написанную на заумном языке, когда слова пишутся так, как они слышатся, пренебрегая правилами. Много лет спустя этот принцип стал основой для языка «падонкофф» Подробнее см.: А. Е. Парнис. О двух разных подходах к одному информанту (к реконструкции диалога) // Литература как понимание / Literature as World view: festschrift in honour Magnus Ljunggren. Göteborg, 2009. .

О неизвестных стихах Хлебникова

Хлебников был не только поэтом, но и журналистом. Во время Гражданской войны он сотрудничал в газетах и в отделениях КавРОСТа В 1920-е годы было создано Российское телеграфное агентство — РОСТА. «Окна РОСТА» впервые появились в Петрограде и Москве, а затем и на всей территории советского государства. КавРОСТ — отделение агентства на Северном Кавказе.. В августе 1918 года, когда Хлебников в последний раз приехал к родителям в Астрахань, поэт Сергей Буданцев, знавший его по Москве, пригласил его работать в газету «Красный воин», орган политотдела XI армии, но что Хлебников печатал в этой газете, было неизвестно.

В Москве не было ни одного номера за 1918 год, я много лет разыскивал эту газету во всех городах, где проходила XI армия в

Тщательно изучив и проанализировав эти тексты, а также сопоставив их с подлинными произведениями Хлебникова, я доказал, что они написаны одной рукой. Мои оппоненты (Николай Харджиев, Рудольф Дуганов и Евгений Арензон) долго не хотели признавать, что эти тексты принадлежат Хлебникову. Но теперь они вошли в научный обиход.

Я искал также сотрудников и военкоров этой газеты, где поэт под своей фамилией, под псевдонимами и анонимно публиковал стихи и статьи о культурной и научной жизни своего города. Я изучил биографии всех работников и нашел в Тбилиси корректора «Красного воина». Она даже помнила, как Хлебников впервые пришел в редакцию, и прислала мне вырезку из газеты с прежде неизвестным замечательным стихотворением Хлебникова «Жизнь». Теперь оно входит почти во все собрания произведений Хлебникова.

Об астраханских хлебниковедах

Все дороги к Хлебникову ведут в родной город его предков — в Астрахань. Здесь на православном кладбище находится семейный склеп Хлебниковых, о котором поэт упоминает в поэме «Хаджи-Тархан»:

Помню я свет отсыревшей божницы,

Там жабы печально резвились!

И надпись столетий в камней плащанице!

Смущенный, наружу я вышел и вылез,

А ласточки бешено в воздухе вились

У усыпальницы — предков гробницы.

С 1969 года я постоянно приезжал в Астрахань и неоднократно встречался с профессором университета Николаем Сергеевичем Травушкиным, пытаясь увлечь его хлебниковской темой. В Астрахани я сделал немало своих открытий. В 1985 году Травушкин стал инициатором первых Хлебниковских чтений, на которые стали приезжать ученые из разных стран мира. Затем эстафету подхватил профессор Геннадий Григорьевич Глинин и возглавил эти чтения.

Помню нашу первую встречу с Глининым в Элисте в мой первый приезд в Калмыкию в 1971 году, когда он был директором местного книготорга. Я пришел к нему с предложением издать сборник стихов Хлебникова, рассказал, как он связан с Калмыкией и что его нужно издавать, но об этом тогда можно было только мечтать. Позже Глинин перебрался в Астрахань, защитил диссертацию и стал проректором Астраханского университета. И вскоре стал одним из вдохновителей Хлебниковских чтений и создал школу астраханских филологов-хлебниковедов.

В этом году состоятся XIII Хлебниковские чтения, посвященные не только поэту, но и восьмидесятилетию Глинина. Боюсь, что это последние чтения. После смерти Глинина в 2010 году в университете не осталось ни одного филолога, который продолжал бы глининскую традицию. Я несколько раз выступал в Астрахани перед студентами и пытался разбудить в них интерес. Но им это не нужно.

Не хочется кончать нашу беседу на грустной ноте. Я надеюсь, что будет третье возвращение Хлебникова. Кроме того, надеюсь, я успею издать еще две книги о Хлебникове — книгу моих работ, написанных за 50 с лишним лет, и книгу мемуаров о поэте, которые я собирал всю жизнь.

*Признано иностранным агентом и нежелательной организацией.