Светлана Толстая: «Я не очень поддавалась общим настроениям»

Детство в Лосинке, арыки и верблюды на ашхабадской улице, послевоенная Москва, лекции Андрея Зализняка, экспедиции в Полесье, работа и семья. В новом выпуске рубрики «Ученый совет» — профессор, академик и специалист в области славянской этнолингвистики Светлана Михайловна Толстая

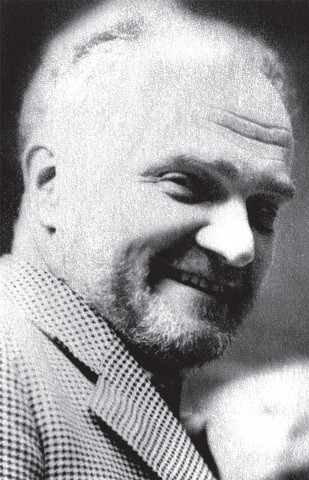

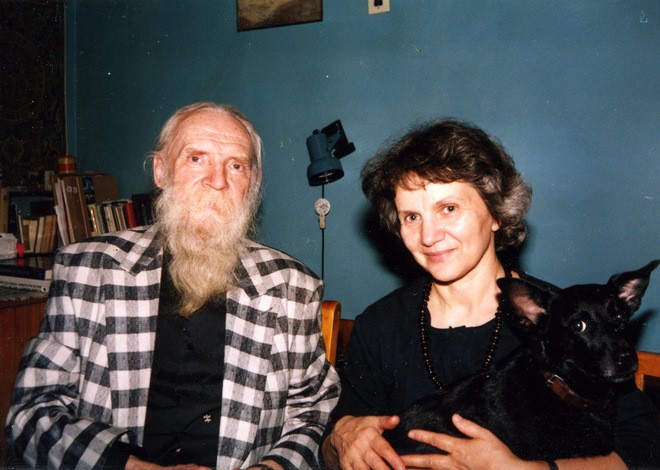

Лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения, академик РАН. Специалист в области фольклора и этнографии. Вдова академика Никиты Ильича Толстого, основателя Московской этнолингвистической школы, и продолжательница его дела. Иностранный член Сербской академии наук и искусств и Польской академии искусств.

Научные интересы: славянская этнолингвистика, фольклористика, этнография, диалектология, сравнительная лексикология, семантика, морфонология, фонетика славянских языков.

О родителях

Родители мои — совершенно советские люди. Мама родилась в 1917 году, а папа — в 1913-м. Бабушка, мамина мама, происходила из крестьянской семьи, жившей под Тулой. Несколько лет тому назад мы с дочерью Марфой поехали искать бабушкину деревню Сухой Ручей, из которой она происходила. И нашли — совершенно опустевшую и заброшенную. На другом берегу речки стояло имение Сергея Николаевича Толстого, брата Льва Николаевича, и бабушка с крестьянскими девочками перед праздниками ходила в это имение начищать столовое серебро. Еще до революции, во время Первой мировой войны, бабушкина семья перебралась в Москву и осела в Лосинке. Тогда это было Подмосковье, сейчас это давным-давно Москва.

Когда мама кончала школу, молодежь призывали строить метро. Семнадцатилетней девчонкой она пошла на Метрострой и всю жизнь там проработала. Сначала в шахте, потом в редакции газеты «Ударник Метростроя». И вот там ее нашел мой папа.

Папина семья жила в Старых Дорогах — есть такой город в Белоруссии, он немного южнее Минска. Мать его не работала: детей было человек восемь. А отец занимался вывозом леса. Он довольно рано умер, и рассказов о нем мало. Я думаю, их семья уехала из Белоруссии в то время, когда шла война с поляками Советско-польская война — война между Польшей и советскими странами на территории распавшейся Российской империи в

Об эвакуации в Ашхабад и возвращении в Москву

Мне было два с половиной года, когда началась война. Папа ушел на фронт и всю войну был военным корреспондентом «Правды». Всех маленьких детей с родителями в организованном порядке отправляли из Москвы в эвакуацию. Бабушка осталась в Лосинке, а нас с мамой, другой бабушкой и двоюродными сестрами и братьями отправили в Ашхабад. В нашем дворе жило еще несколько семей эвакуированных, и небольшой сарайчик занимала туркменская семья — собственно, хозяева. Я помню

Гораздо ярче запомнилось наше возвращение. Был декабрь 1943 года, и я впервые увидела снег. Мы ехали долго-долго, дней десять наверное, на поезде из Ашхабада в Москву. Приехали на Казанский вокзал, на Ярославском сели на электричку и поехали до станции Северянин, в Лосинку. И вот раннее утро — и совершенно синий снег. По этому снегу нужно было идти от калитки по узенькой протоптанной дорожке к бабушкиному домику. Я до сих пор вижу эту картину: бабушку, которая выходит на порог, видит нас и начинает плакать, и как я ей говорю: «Что же ты, бабушка, плачешь — ведь мы же приехали!»

О кори и инее на стенах

В конце войны, когда мы жили в Лосинке, в бабушкиной лачужке, меня отдали в детский сад, и я заболела корью. Я помню, как мама зимой несла меня больную домой на руках: я не могла идти сама с высокой температурой. Одеяло согревали на печке, а на стенах был иней. Вот в таких условиях мы жили. Папа всю войну был на фронте. Чуть ли не с 1942 года ему обещали, что, как только он приедет, ему дадут жилье. Помню, как к нам приезжала

О школе на Беговой

Солдатенковская (Боткинская) больница, старая Ходынская водокачка, часть Петровского парка, Царский павильон, застройка у Скаковой аллеи, ипподром.

Напротив дома находился ипподром, под окнами — пустырь, который примыкал к Боткинской больнице, а за этим пустырем стоял совершенно чудесный поселочек — маленькие двухэтажные желтые домики, которые строили пленные немцы. Тогда там жили писатели, в том числе довольно известные: например, Гроссман и Заболоцкий, чья дочка училась в нашей

После войны школ было мало, и дети ходили издалека. В нашей школе был очень разный контингент: с одной стороны, дети из нашего дома, где большинство квартир принадлежали «Правде», а несколько подъездов было отдано работникам ЦК, с другой — писательские дети из этого поселка, а с третьей — дети, живущие на Скаковых улицах (там, на задах Белорусского вокзала, стояли бараки и была такая беднота, что передать трудно). Одна моя соученица жила в общежитии авиационного завода. Я иногда приходила к ней: там были огромные комнаты, разгороженные простынями. У каждой семьи был отдельный угол, где стояла кровать, стол,

Школа была хорошая, и состав учителей тоже замечательный. Было несколько бывших гимназических учителей. Например, географ Николай Алексеевич Дубровский — человек старого уклада, который вынужден был

Сначала я училась в женской школе, а потом, в

О смерти Сталина

Я очень хорошо помню смерть Сталина. Всех в школе собрали в зале, стоял стон и плач, и некоторые дети падали в обморок. Мне было 14 лет, и я в обморок не падала, но не потому, что была рада этому событию. Просто я не очень поддавалась общим настроениям — ни в радостных случаях, ни в печальных,

Совершенно не помню, чтобы

Об университете

Учителя меня очень толкали на математику и химию. Но все-таки меня тянула филология, был

Слева направо: Владимир Андреевич Успенский, Александр Дмитриевич Вентцель, Андрей Анатольевич Зализняк.

В 1956 году я поступила на филфак, и началась совершенно другая жизнь, появилось совершенно новое представление о жизни. Я училась на русском отделении. Уже на втором курсе я стала ходить на семинар по математической лингвистике, который вел Владимир Андреевич Успенский с Петром Саввичем Кузнецовым. Но и все остальные, регулярные занятия были очень увлекательны. Очень большую роль в моей жизни сыграл Зализняк Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017) — лингвист, академик РАН, доктор филологических наук. Автор работ в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследований по истории русского языка, прежде всего новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики. Отрывок из книги Марии Бурас «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» можно прочитать здесь., я слушала все его курсы. Он, конечно, многих направил на научный путь. И не он один — Вячеслав Всеволодович Иванов Вячеслав Всеволодович Иванов

Об экспедициях в Архангельскую область, клопах и скандальной заметке

Семинары по старославянскому языку у нас вела Елена Федоровна Васеко. С ней летом 1958 или 1959 года мы ездили в экспедицию в Архангельскую область — уже тогда собирался материал для замечательного Архангельского диалектного словаря Этот уникальный по богатству материала и тщательности его обработки словарь издается в Московском университете с 1980 года по инициативе и под редакцией Оксаны Герасимовны Гецовой, к настоящему времени вышло 19 томов, и это только еще буква З. (Прим. С. М. Толстой). Сейчас, наверное, собиратели используют совсем другие методы, а тогда мы просто ходили, спрашивали всё что хотели и записывали всё.

Хорошо помню, как по дороге туда мы остановились на ночлег. Ночевали на станции Конёво в

У нас была газета «Комсомолия». Она выпускалась примерно раз в месяц и вывешивалась в старом здании университета на Моховой, растягиваясь на несколько коридоров. И вот когда мы вернулись, меня попросили написать об экспедиции. Через

Об университетских друзьях и преподавателях

У меня был совершенно замечательный университетский круг. На нашем курсе учились такие люди, как Сергей Аверинцев Сергей Сергеевич Аверинцев

О секторе структурной лингвистики и главных людях в жизни

Когда я кончала университет, постановлением президиума Академии наук были созданы секторы структурной лингвистики в трех институтах, в том числе в Институте славяноведения. Под это выдали

Владимир Николаевич Топоров — один из главных людей в моей жизни. Вот, может быть, самые главные — это Зализняк, Топоров, ну и Никита Ильич, конечно. Владимир Николаевич никогда не отличался большой общительностью и был человек довольно интровертный. А Вячеслав Всеволодович — наоборот: у него как раз был широкий круг общения. И поскольку они были ближайшие друзья, то в конце концов Вячеслав Всеволодович формировал этот сектор, хотя сам туда не входил. В сектор пришли Исаак Иосифович Ревзин, который до этого преподавал в Институте иностранных языков, Татьяна Михайловна Николаева, Татьяна Николаевна Молошная, Зоя Михайловна Волоцкая и Маргарита Ивановна Лекомцева (тогда Бурлакова). Всех их порекомендовал Вячеслав Всеволодович. Позже он и сам перешел туда и возглавил сектор.

О распределении после выпуска из университета, ведических гимнах и поездке на Кавказ

Тогда было государственное распределение Работа по распределению — существовавшая в СССР практика трудоустройства выпускников вузов., в комиссию по распределению филфака присылали индивидуальные заявки. Принцип был такой: москвичей старались отправлять

По просьбе Владимира Николаевича Институт славяноведения прислал на меня заявку. Но была и другая заявка — от Николая Максимовича Шанского Николай Максимович Шанский

Ну что — ничего не сделаешь. Я все подписала и ушла. Пришла домой и говорю папе, что вот такая история. А у папы сидит его друг и коллега, с которым они много вместе работали. Он всплеснул руками и сказал: «Вороновский район? Так я же там сидел!» В 1937 году его, совсем молодого корреспондента «Комсомольской правды», арестовали, и он 17 лет провел в лагере. Тогда я подумала: ну что, поеду в этот Вороновский район, буду

1961 год вообще был тяжелым: я получила это распределение, потом были госэкзамены, а еще в июле умерла бабушка… Папа тогда должен был ехать в командировку на киностудии в закавказские республики — писать о них

О Полесье и Никите Ильиче Толстом

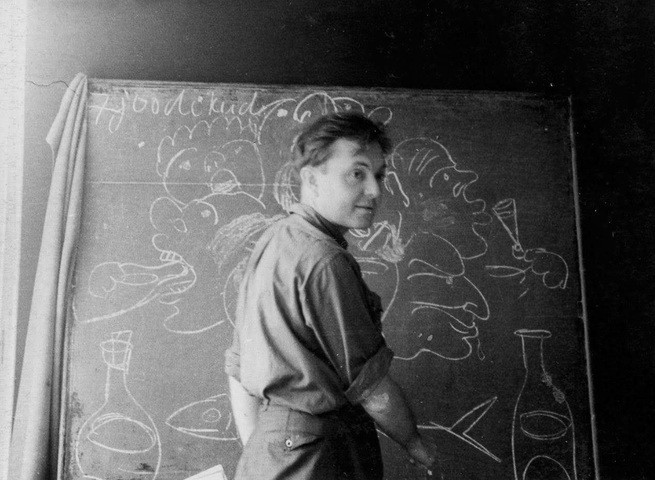

Слева направо: Светлана Михайловна Толстая, Тамара Михайловна Судник, Никита Ильич Толстой.

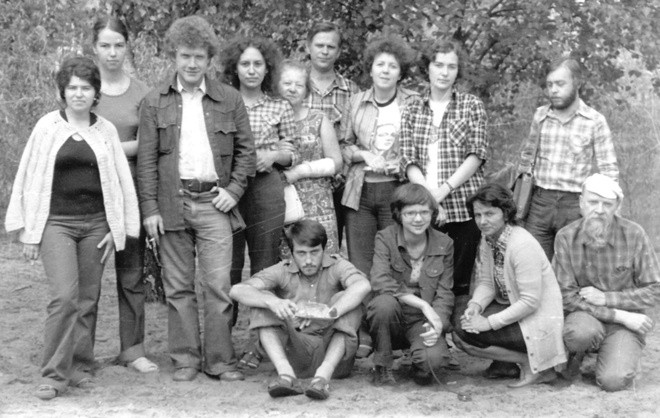

На первом плане сидят слева направо: Андрей Львович Топорков, Марфа Толстая (еще школьница), Светлана Михайловна Толстая, Никита Ильич Толстой.

Моя жизнь, может быть, так бы и шла, если бы мне не встретился Никита Ильич. Он работал в том же институте и стал с нами заниматься сербским языком. Потом он придумал экспедиции в Полесье и в 1963 году пригласил туда нас с Тамарой и Исаака Иосифовича Ревзина.

Полесье — это огромная полоса жизни, где началось очень много всего, и не только научного, но и личного. Там мы с Никитой Ильичом познакомились ближе, а осенью 1964-го поженились. Почти все, кто сейчас работает в моем отделе, прошли через Полесье.

Вообще Никита Ильич хотел заниматься Карпатами (он считал, что родился на Карпатах — на самом деле он родился в Сербии, в районе, примыкающем к Карпатам), но в это время Самуил Борисович Бернштейн Самуил Борисович Бернштейн (1910–1997) — известный славист, заведующий отделом славянского языкознания Института славяноведения и профессор МГУ. придумал делать общекарпатский лингвистический атлас. Карпаты действительно того заслуживали: это чрезвычайно важный узел для славянского мира. Тогда Никита Ильич выбрал Полесье. Долгое время это место было таким белым пятном: до 1939 года, когда часть Полесья принадлежала Польше, им немножко занимались поляки и видели в нем кладезь архаики — и языковой, и культурной. Экспедиции начались в 1962 году. Их результатом должен был стать диалектный полесский словарь, но в итоге издали только несколько сборников. Потому что потом, уже в 1970-е годы, Никита Ильич переключился и всех нас переключил на то, что позже стало называться этнолингвистикой. Конечно, язык оставался главным источником сведений о духовной культуре Полесья и главным объектом анализа, но в очень широком контексте культуры.

О раздвоении

Слева направо: Никита Ильич Толстой, Марфа Толстая, Фекла Толстая, Светлана Михайловна Толстая.

Я лично постоянно раздваивалась. С одной стороны, меня очень тянуло к формальным аспектам изучения языка вроде морфонологии Это лингвистическая дисциплина, которая изучает морфемный состав слова, поведение морфем в слове, их взаимодействие друг с другом., по которой я написала докторскую диссертацию. С другой стороны, меня очень сильно затянула этнолингвистика. Это расхождение немножко сгладилось на современной семантике. И я до сих пор — то туда, то сюда. Современная теоретическая семантика близка к этнолингвистике тем, что изучает значения слов не только в системе языка, в их отношениях и сочетаниях друг с другом, но и на фоне так называемой наивной картины мира, то есть с учетом закрепленных в слове представлений о мире и человеке.

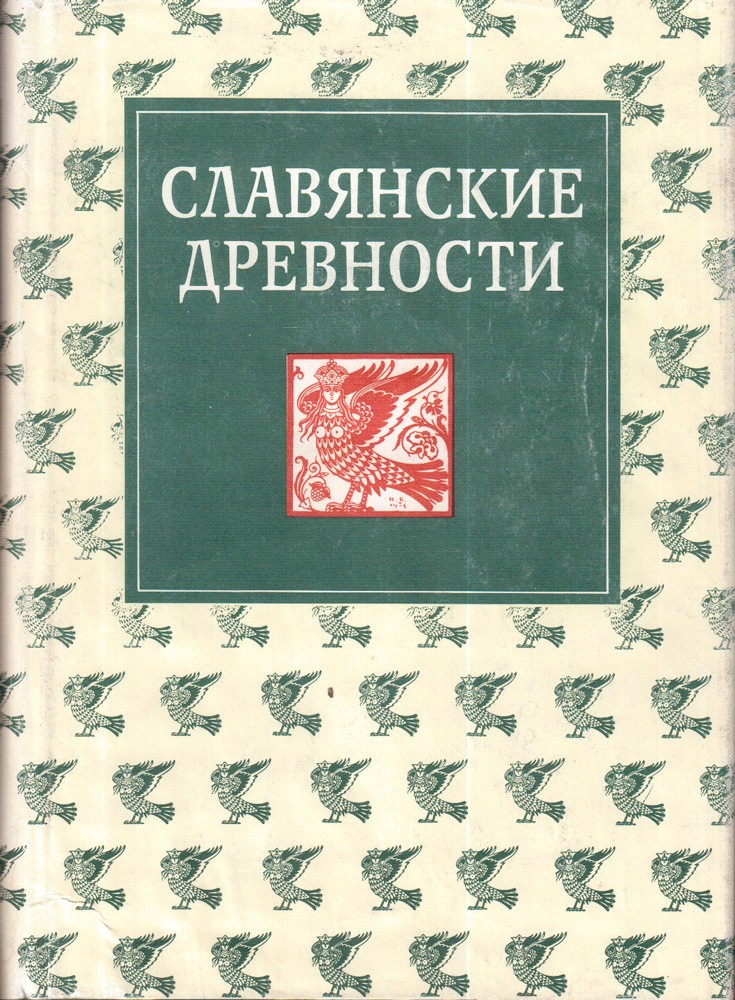

Большой кусок истории нашей жизни — словарь, который называется «Славянские древности». Никита Ильич придумал пять томов, но, к сожалению, увидел только один вышедший из печати том. Он ушел очень рано — ему было всего 73 года. Все остальные тома уже мы дотягивали без него.

Словарь — это своего рода энциклопедия традиционной народной культуры, в которой рассказывается об архаических верованиях, обрядах, мифологии, фольклоре славянских народов, о том, как люди представляли себе окружающий мир и самого человека. Например, в словаре есть статьи, посвященные явлениям природы («Ветер», «Град», «Дождь» и т. д.), растениям («Береза», «Дуб», «Калина», «Мак», «Чеснок» и т. д.), животным («Волк», «Медведь», «Орел», «Оса», «Паук» и т. д.), времени и пространству («Сутки», «Полдень», «Народный календарь», «Начало и конец» и т. д.), мифологическим существам («Ведьма», «Русалка», «Черт» и т.д.), человеку как биологическому существу и как существу социальному («Глаза», «Голова», «Зубы» и т. д.), одежде и пище, домашней утвари, орудиям труда, народной медицине и т. д. И все эти представления реконструируются на основе данных языка — лексики, фразеологии, фольклорных текстов, обрядовых действий, правил повседневного поведения всех славянских народов. Такой подход, диктующий изучение языка в контексте культуры, а культуры — с опорой на данные языка как самого надежного хранителя культуры, стал называться этнолингвистическим.

Этнолингвистика — это довольно мощное направление, и сейчас оно уже идет само по себе. Никита Ильич его только сдвинул с места, а дальше уже само пошло. После его ухода пришлось не только продолжать словарь, но и издавать его труды, потому что в те годы, когда он работал в институте, издать книжку было почти невозможно. До восьмидесятых годов у него была всего одна тоненькая книжка — «Славянская географическая терминология». Правда, она очень важна и до сих пор широко цитируется и используется в работах по лексикологии и этимологии. Я издала три тома его избранных лингвистических трудов и книгу его статей по этнолингвистике.

Никита Ильич все время работал и очень жалел время на

Научные занятия были его страстью. Почему он так ценил время? Потому что все время рвался к тому, чтобы заниматься

О новой реальности

Сейчас какая-то новая реальность: приходится все время выдумывать проекты, под которые людям дадут деньги. Знаете, какие заработки в академии? Очень-очень маленькие. Какой-нибудь доктор наук получает, наверное, меньше 30 тысяч рублей. И мы все время придумываем

О чтении

Литературу вымысла я

Сейчас мне очень интересно все эпистолярно-мемуарное. Иногда бывают

О том, как проходит день

День проходит за столом, в основном в борьбе с компьютером и в писании