Чтение на 15 минут: «Лингвисты, пришедшие с холода»

В «Редакции Елены Шубиной» вышла новая книга Марии Бурас «Лингвисты, пришедшие с холода» — история людей, создававших структурную лингвистику. Аrzamas публикует главу о Владимире Успенском

Книгу эту я плела, как гобелен, из рассказов моих собеседников. А также из воспоминаний или интервью, опубликованных на сайтах и в фестшрифтах, отраслевых сборниках и прочих не самых популярных местах, которые можно найти, только если специально их ищешь и знаешь, что где искать. Я нанизывала их слова на каркас известных мне фактов, переплетала разговоры между собой так, что мои собеседники как будто беседовали друг с другом, соглашались, полемизировали, вспоминали одно и то же

Успенский

между математикой и лингвистикой»

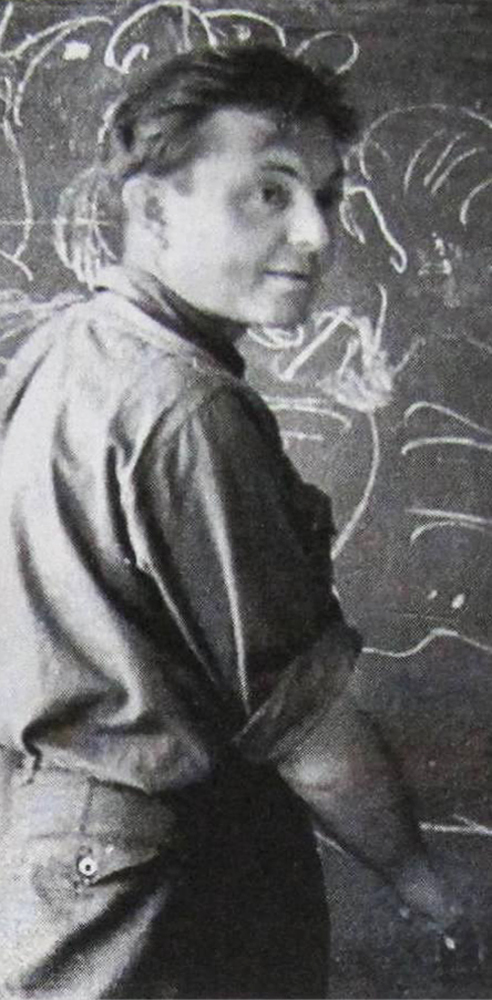

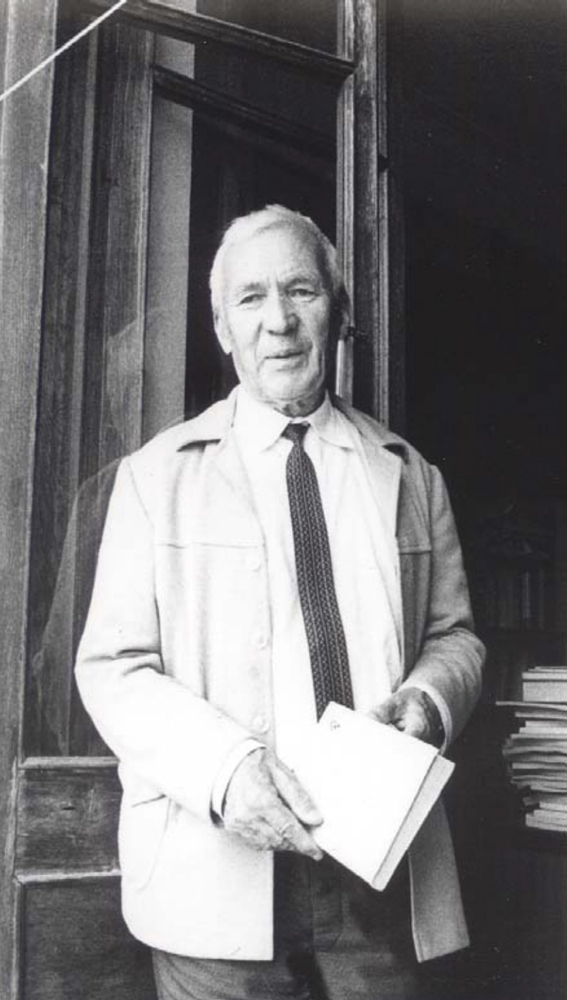

Владимир Андреевич Успенский (27 ноября 1930, Москва — 27 июня 2018, Москва) — математик, популяризатор науки, мемуарист. Автор работ по математической логике, семиотике и лингвистике. Инициатор и активный участник реформы лингвистического образования в России. Доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ.

«В „Википедии“ про него написано: математик, лингвист, публицист и популяризатор науки, — пишет в некрологе Александр Пиперски. — Но если попробовать описать его деятельность одним словом, я бы назвал его понтификом — строителем мостов: никто другой не умел так наводить мосты между математикой и лингвистикой, между гуманитарными и точными науками, между математической логикой и хаосом повседневности».

«Отец математика, Андрей Васильевич Успенский, — вспоминают его ученики и коллеги, — был драматургом, временами его пьесы пользовались значительным успехом. Мать Владимира Андреевича, Густава Исааковна (урожденная Меклер), была переводчицей пьес с французского (также она адаптировала некоторые произведения для театра). Успенский пишет: „Все доходы нашей семьи были связаны с театром: и автору пьесы, и переводчику положен некий процент от продажи билетов“».

— Детство мое было благополучным, — рассказывал сам Владимир Андреевич. — Родился я в ноябре 1930 года в Москве, в Тихвинском переулке. Ну, родился я, конечно, в родильном доме Клары Цеткин. Привезли меня домой, чуть при этом не задушив, потому что отец мой очень волновался. Он никогда не занимался медициной, но окончил медицинский институт, поэтому он больше всего боялся, что я там простужусь по дороге из родильного дома или еще

Жил я в совершенно — я тогда этого не понимал — фантастических по тем временам квартирных условиях. У нас была все-таки отдельная квартира, хотя очень неудобные комнаты, надо было проходить через одну комнату, чтобы попасть в другую. А все вокруг жили в коммуналках, и в подвалах, и вообще. Там я учился в школе неподалеку — надо было только перейти Тихвинский переулок. Замечательная школа, не помню ее номера.

Читать я научился очень рано. А еще раньше, чем читать, я научился писать. Но писать я научился не карандашом — карандашом тоже, конечно, раньше, — я научился печатать на пишущей машинке. Потому что у моего отца была пишущая машинка, которых теперь и не бывает. Я помню ее название: фирма „Smith Премьеръ“ — написано было с твердым знаком.

Школа была хорошая. Я считаю, что после родителей самая важная фигура — ну, у меня еще одна важная фигура была, но это фигура факультативная, а обязательная фигура — это первая учительница, с которой человек сталкивается. В младших классах она учительница за всё. Ее звали Лидия Федоровна, она была очень хорошая учительница, поэтому к школе я относился спокойно. Я был на ее похоронах, уже вернувшись из эвакуации. Значит, такая неприятность: меня дразнили жиртрестом, совершенно справедливо. И вид у меня был маменькиного сынка.

А еще у меня была одна фигура в детстве — няня. Она пекла пироги на свадьбе моей бабушки по отцу, она вырастила моего отца, вырастила меня, вырастила моего брата… Моего сына она уже не могла, она была старая, уже не вставала, сидела, она только могла сказать: «Светлана (это моя покойная жена), мальчик плачет!» Ну вот, и конечно, эта няня Маша, она тоже способствовала такому образу маменькиного сынка.

Я очень хорошо помню: 22 июня 1941 года мы сидим на большой террасе. Пришел почтальон и сказал: «Свет вечером надо занавешивать!» И

Довольно быстро нас отец отправил в Новосибирск. Сам позже приехал. Потом началась менее интересная жизнь — в эвакуации в Новосибирске. Я ходил с судками в

Успенский вспоминал, что увлекся математикой еще в школьные годы, в эвакуации. В Новосибирске он ходил в букинистический магазин и покупал книги по высшей математике, выбирая, по его словам, издания с самыми красивыми названиями.

Из эвакуации семья вернулась в ноябре 1943 года.

— Вернулся, — рассказывает он дальше, — пошел в 167-ю школу в Дегтярном переулке. А война, эвакуация пошла на пользу, потому что я очень хорошо помню — я был потрясен, как в школе мне, описывая

Школа произвела на меня большое впечатление. Меня там никто не побил, что было бы естественно. Наоборот, старшие мальчики подошли ко мне и пожали мне руку. Но одновременно

Притом что я школу любил, я ходить в нее не хотел. Вот это меня потрясало и до сих потрясает — психология, не только моя. На мехмате спецкурс — то же самое, что факультативный курс, можно на него ходить, не ходить — твое дело. Ходишь для собственного удовольствия на курс, чтобы послушать интересные вещи. Но если по

Тогда в Москве были афишные тумбы. На одной из таких тумб я увидел, что происходит в университете лекция по математике для желающих школьников. Я пошел на последнюю лекцию. Это был конец 7-го класса. В университете студенты и аспиранты вели школьные кружки для детей, и там выступали разные люди. Один из выступавших, Евгений Борисович Дынкин, мне больше всех понравился. Я к нему потом подошел.

В 1946 году восьмиклассник Успенский получил первую премию на IX Московской математической олимпиаде, а через год (перепрыгнув, по совету Дынкина, через класс) — вторую премию на X Московской математической олимпиаде.

— Потом, — продолжает рассказывать Успенский, — когда я уже был студентом, Дынкин предложил мне написать книгу по материалам этого кружка. И моя первая книга с Дынкиным — Дынкин и Успенский, «Математические беседы» — вышла в 1952 году. Для студента все это вот вообще: книга, в солидном издательстве, Гостехиздат, достаточным тиражом… Такая была довольно известная книга.

В этих школьных кружках я увидел, что такое демократия. Там все называются по именам. Руководитель тоже. Но на «вы». Он к нам обращается на «вы». Я с ним познакомился, он был еще студент 5-го курса. Потом он стал аспирантом, а я, хотя я и школьник 8-го класса, говорю ему «Женя», и все говорят ему «Женя», но он всем говорит «вы». Сейчас он член Национальной академии наук Соединенных Штатов, профессор Корнельского университета — но Женя.

Кончил я школу с золотой медалью, пришел поступать на механико-математический факультет. Тогда медалей было мало, принимали без экзаменов. Поступил и стал учиться на мехмате. И тут произошла великая вещь: меня заметил Колмогоров. Я был тогда на 3-м курсе. Колмогоров обратил на меня свое внимание и пригласил к себе на дачу.

Вообще удивительно, что он не выгнал меня из своих учеников, потому что все его ученики, кроме меня, прекрасно катались на лыжах, прекрасно плавали… Кроме того, я в музыке ничего не понимал. Колмогоров меня просвещал. Вот я как не понимал, так и сейчас не воспринимаю оперу, оперное пение, но Колмогоров мне впервые объяснил такую вещь, элементарную: что человеческий голос — это тоже музыкальный инструмент, особый. Я ему тогда задал вопрос, на который он мне так и не смог ответить и никто не смог ответить: голос, я понимаю, голос хороший. Но вот вы можете мне, Андрей Николаевич, объяснить: а слова зачем нужны? Слова зачем? Не мог мне объяснить! И вот этим я резко выделялся — не в положительную сторону, — но

И так вот я стал его учеником. Защитил у него кандидатскую диссертацию — на кафедре истории математики, к которой я не имел никакого отношения. Потому что математическая логика — это было

Дягилев явно был для Успенского не то чтобы образцом для подражания, но определенно значимой ролевой моделью. Неслучайно этот образ возникает в его воспоминаниях и текстах неоднократно. Так, с Дягилевым он сравнивал и В. Ю. Розенцвейга. Кажется, и себя он видел таким Дягилевым если не в математике, то по крайней мере в лингвистике.

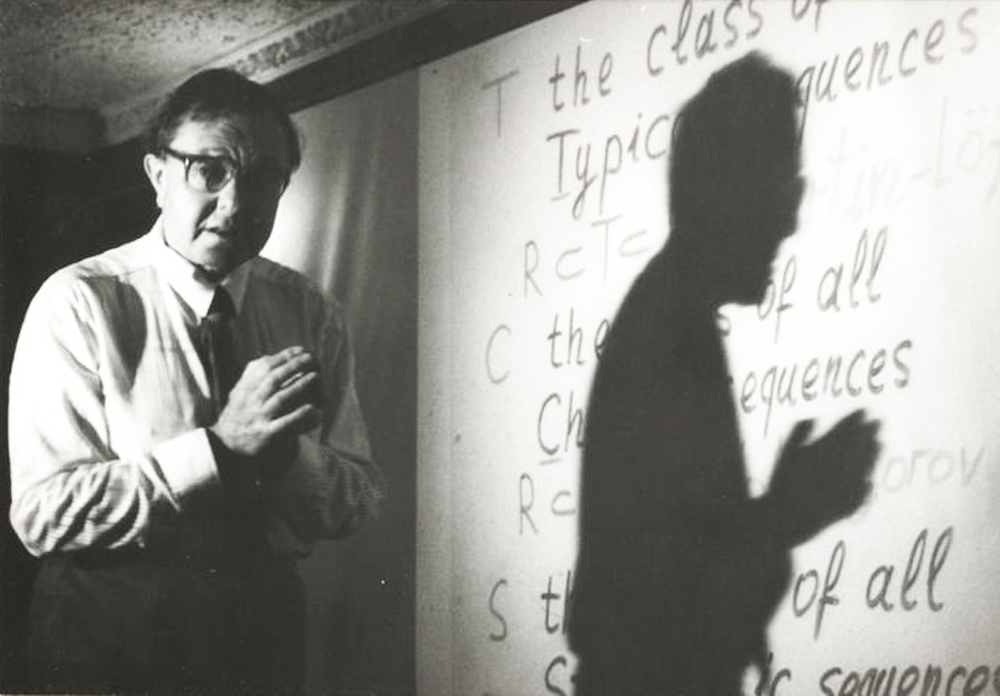

Незадолго до этого ставший кандидатом наук двадцатипятилетний В. А. Успенский выступает на Третьем Всесоюзном математическом съезде. Именно по инициативе Владимира Андреевича, вспоминают его коллеги, съезд принял резолюцию о создании кафедры математической логики на мехмате МГУ.

Заведующим этой кафедрой (сегодня она — кафедра математической логики и теории алгоритмов) Владимир Андреевич был назначен только в

— В 1963 году я собрался защищать докторскую диссертацию, — рассказывает Успенский. — Тогда было такое короткое время, когда нельзя было в своем месте защищать. Я защищал ее в Новосибирске. Колмогоров согласился быть моим оппонентом и со мной поехал в Новосибирск. Это совершенно фантастическая вещь, потому что — сколько там? — два дня и ночи мы с ним ехали и с его женой — он поехал с женой. Поскольку билет заказывал он, через Академию наук, а там иначе как международный вагон не понимают, то я тоже ехал в международном вагоне. Никогда до этого не ехал. И в этом вагоне ехали четыре человека: вот нас трое — и в противоположном конце

«Успенский как рыба в воде чувствовал себя в советском бюрократическом мире, плавно превратившемся в российский, — пишет Александр Пиперски, — и благодаря этому всегда знал, какие тайные пружины нужно задействовать, чтобы добиться того, что он считал правильным, — а то, что он считал правильным, обычно оказывалось очень полезным. Именно благодаря этому его таланту в 1960 году было создано отделение структурной и прикладной лингвистики на филологическом факультете Московского университета, в 1965 году была проведена Первая традиционная олимпиада по языковедению и математике».

«Научная деятельность В. А. Успенского неотделима от той, что называется у нас обычно научно-организационной, — отмечают его коллеги, математики и лингвисты. — А это была уникальная в нашей стране работа по созданию современной научной школы в области лингвистики, ставшей при этом не локальным, а мировым явлением.

В. А. Успенский привлек потенциал своего учителя А. Н. Колмогорова в ответ на обращение Успенского, поставившего перед исследователями языка вопросы о возможности эффективного определения двух понятий: из области грамматики (падеж) и из области стиховедения (ямб). Первой лингвистической работой В. А. Успенского была статья „К определению падежа по А. Н. Колмогорову“. Как и другие его лингвистические работы 1950–60 годов, это своего рода демонстрация для будущих лингвистов: „строгой“ аксиоматической лингвистики еще нет, но если бы она была, то она была бы такой — попробуйте работать вот так. Продолжением этой интенции во многом стала важнейшая книга А. А. Зализняка „Русское именное словоизменение“, где обсуждается так называемая „процедура Колмогорова“ для определения количества падежей в произвольном языке, которую, конечно, следует называть „процедурой Колмогорова — Успенского“, а за пределами книги сегодня это „процедура Колмогорова — Успенского — Зализняка“».

— Мы говорили, что он математик, мы говорили, что он нематематик, мы говорили, что он философ, филолог, поэт, — сказал В. А. Плунгян на заседании кафедры математической логики мехмата МГУ, посвященном памяти В. А. Успенского, — а теперь я хочу сказать, что Владимир Андреевич — демиург. И может быть, это его самая главная ипостась. <…> Как известно, демиург — это существо сверхъестественное, которое создает мир и людей, которые в нем живут. Владимир Андреевич действительно создал мир и людей, которые в нем живут. Это мы, лингвисты.