Лазарь Флейшман: «Спутник представился: „Пастернак“. Я обомлел: это было явление недавно умершего поэта»

Детство в Риге, несостоявшаяся карьера музыканта, подвальчик Андрея Синявского в Хлебном переулке, эмиграция в Израиль и переезд в Америку. Герой нового выпуска «Ученого совета» — Лазарь Соломонович Флейшман, филолог, исследователь творчества Бориса Пастернака и литературы русской эмиграции

Филолог, исследователь творчества Бориса Пастернака. Выпускник Латвийского университета (Рига), участник тартуских студенческих конференций и сборников. В 1974–1985 году — преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме. В качестве приглашенного профессора читал курсы лекций в Калифорнийском университете в Беркли, Техасском, Йельском*, Гарвардском и Венском университетах, а также (осенью 1998 года) в РГГУ (Москва). С 1985 года — профессор кафедры славянских литератур и языков Стэнфордского университета. Организатор международных пастернаковских симпозиумов и конференций, а также конференций, посвященных Абраму Терцу (Андрею Синявскому). Получил стипендию Гуггенхайма (1987), премию Гумбольдта (1994–1995) и премию Бориса Пастернака (2004). Автор книг и статей, в том числе: «Борис Пастернак в двадцатые годы» (1980; российское издание — 2003), «Борис Пастернак в тридцатые годы» (1984), «От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы» (2006), «В тисках провокации. Операция „Трест“ и русская зарубежная печать» (2003), «Борис Пастернак и литературное движение 30-х годов» (2005), «Встреча русской эмиграции с „Доктором Живаго“. Борис Пастернак и холодная война» (2009; переиздано в 2013 году под названием «Пастернак и Нобелевская премия»), «Русский Берлин. 1921–1923. По материалам архива Б. Н. Николаевского в Гуверовском институте» (1983; совместно с Ольгой Раевской-Хьюз и Робертом Хьюзом), «Лев Гомолицкий. Сочинения русского периода» (2011; совместно с Любовью Белошевской и Пиотром Мизнером), «Boris Pasternak. The Poet and His Politics» (1990), «Poetry and Revolution in Russia 1905–1930» (1989) и др.

Научные интересы: творчество Бориса Пастернака, советская литературная жизнь, история русской эмиграции, поэтика, анализ поэтического текста.

О памяти и старом телефоне

В обычных, нормальных обстоятельствах меня совершенно не занимают мысли о собственном прошлом. Но как только стало ясно, что нам предстоит разговор, и я погрузился в воспоминания, мне стало трудно остановиться и отделить интересное от неинтересного — или от неинтересного для публики. Я помню себя с очень раннего возраста, но не могу точно сказать с какого — с двух, двух с половиной, четырех, пяти или шести лет. И есть еще один момент. Я никогда не смел полагаться на собственную память, она у меня случайная, капризная, не систематическая. Завидую друзьям с отличной, прекрасно организованной памятью: моя же выхватывает случайно

Мы жили в самом центре Риги, на главной улице. Тогда она называлась Бривибас, то есть улица Свободы, но помню, как ее переименовали в улицу Ленина, да еще и изменили нумерацию домов. Шепотом острили о символическом смысле перемены. Главное, что помню, — это как родители меня в очень раннем возрасте отдали в детский сад, который находился через дом. Его окна и окна нашей квартиры сходились во внутреннем дворике. Это был конец 40-х годов, помню в детском саду на стене портрет Сталина. А еще общую,

О родителях

Родители мои принадлежали к тому, что сейчас, наверное, назвали бы еврейской интеллигенцией. В годы моего детства услышать такое выражение было нельзя. Мать была врачом-лаборантом, отец — художником. Они и до войны проживали в Риге, но родились еще в Российской империи, в Витебской губернии, в районе нынешнего Даугавпилса.

Во время Первой мировой войны отец вместе со своей семьей — он был подростком — оказался в эвакуации, окончил,

И отец, и мать с молодости придерживались левых политических убеждений. Оба принадлежали к идишским еврейским кругам, презирали иврит, отвергали сионизм. Недавно мне в руки попала вышедшая несколько лет назад библиография запрещенной в свободной Латвии литературы. Там упоминались две брошюры на идише за подписью отца: Залманс Флейшманис. Даю голову на отсечение, что он не сочинил их, а просто предоставил свое имя подпольному автору. Литературных дарований и амбиций у отца не было совершенно.

Осенью 1933 года у отца провели обыск. Он бежал в соседнюю Литву, к родным в Каунасе, а потом во Францию и пять лет провел в Париже. В 1939 году приехал в Латвию на лето навестить родителей, и тут началась Вторая мировая война. Вернуться в Париж он не смог. Мои родители поженились в феврале 1941 года, когда в Латвии уже установился советский режим. Тогда новые власти проводили проверку прежних коммунистических организаций и их членов. Отец подал в комиссию анкету, чтобы снова зарегистрироваться в партии. Возглавлявший комиссию по чистке Ян Калнберзинь, в советское время ставший первым секретарем латвийской компартии, посмотрел его документы: «Шатались по заграницам?» — и отцу отказали в восстановлении членства. И потом всю жизнь, вплоть до отъезда в Израиль, отец оставался благодарен Калнберзиню за этот отпор, потому что после войны у него сложилась отчетливо антисоветская позиция и неприятие советской жизни.

О травмах, смущении и ужасающем открытии

Я был единственный, поздний ребенок, и родители старались уберечь меня от любых травм. Я не знал, что я еврей, а эти годы — пик советского государственного антисемитизма. И когда меня спрашивали, какая моя национальность, я уверенно отвечал, что украинец. Потому что я действительно родился в Овруче, на Украине, — как рассказывала мать, под немецкими бомбежками. Когда мне было три-четыре месяца, родителям разрешили вернуться в Ригу. Я безумно любил все украинское: песни, одежду, девочек, разговор, язык. И, слыша мой ответ о национальности, мать и отец смущенно улыбались. О причинах этого смущения я не догадывался. Кстати, дома, когда надо было

Мать работала на двух работах: в поликлинике в Риге и в санаториях на Рижском взморье, чтобы летом получать там «дачу» (обычно это была комната, веранда). Помню, как однажды нянька отвела меня в тамошнюю церковь и я похвастался дома: «Вон где я побывал!» Вечером был неприятный разговор. Мама отчитала няньку: «Мы ведь его даже в синагогу не водим». Смысла этих слов я тогда понять не мог.

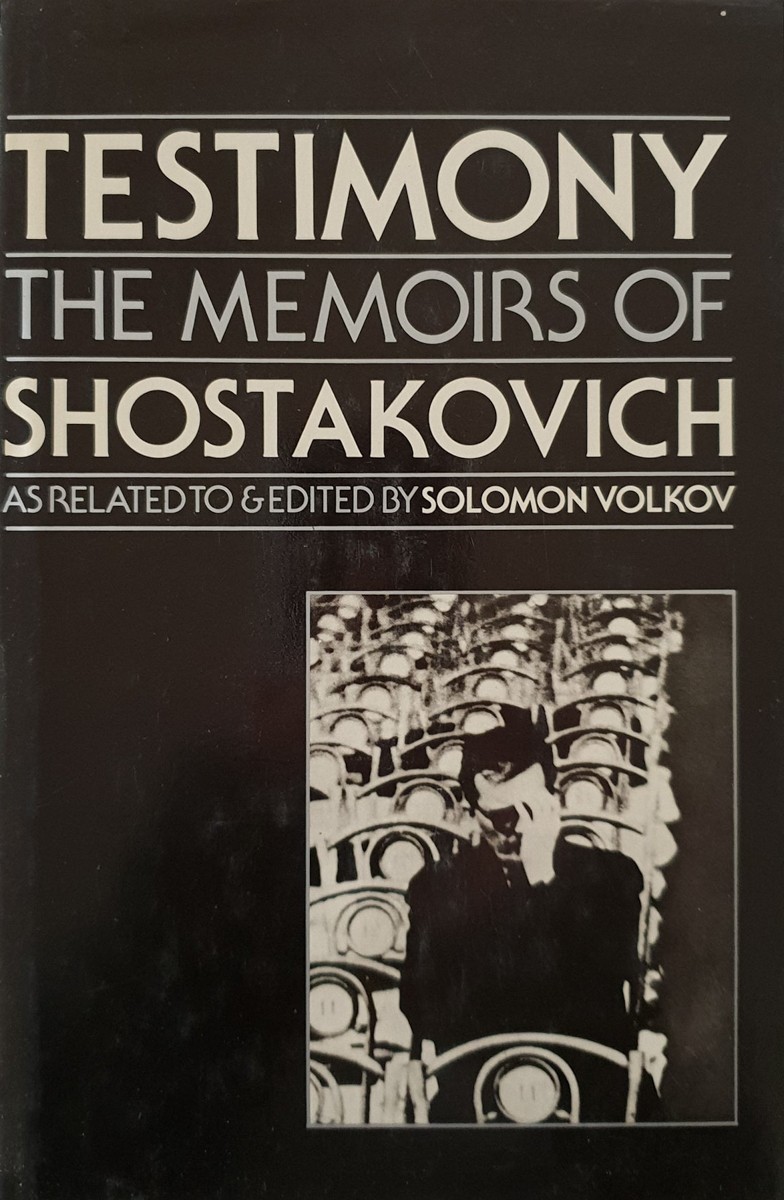

В третьем классе я поступил в музыкальную школу — десятилетку для одаренных детей. Учился играть на скрипке. И там мой одноклассник и самый близкий в школьные годы друг Соломон, или Мончик, Волков (впоследствии выпустивший книгу воспоминаний Шостаковича) открыл мне прискорбный факт, что я еврей и что существуют, оказывается, евреи и антисемиты. Это было ужасающее открытие: весь мир вдруг перевернулся вверх ногами. И потом всю жизнь, вплоть до отъезда в Израиль, я жил с невыразимым чувством стыда из-за того, что я то ли самозванец, то ли не тот, кем надобно быть. Только в Израиле я избавился от этого гнетущего чувства.

О музыкальной школе

В музыкальной школе имени Дарзиня я оказался в окружении удивительно ярких талантов первого ряда. Им суждено было доминировать на мировой музыкальной сцене. Особенно сильным было скрипичное отделение. Там преподавали выдающиеся педагоги: Израиль Абрамис, Валдемарс Стурестепс, Иоахим Браун, Яков Таргонский. А среди учеников были будущие победители самого трудного и самого важного музыкального соревнования — Конкурса имени Изаи, или Конкурса имени королевы Елизаветы, который проходил в Брюсселе. В 1967 году трое из первых лауреатов были из нашей школы: высшую премию получил Фелик Хиршхорн, третью — Гидон Кремер, а пятую — наш одноклассник Иосиф Рысин, который потом преподавал в Карлсруэ и в числе прочего был учителем скрипача Сергея Хачатряна, ставшего лауреатом первой премии того же брюссельского конкурса. Из нашей рижской музыкальной школы вышли и танцоры — Александр Годунов и Михаил Барышников, но они были моложе, я их не помнил. Между двумя потоками, инструменталистами и танцорами, было некоторое напряжение, если не взаимное пренебрежение.

О дружбе с Соломоном Волковым

Мы с Мончиком жили на соседних улицах, в пяти минутах ходьбы друг от друга, и всегда шли вместе в школу и вместе возвращались обратно домой. У нас были общие интересы — любовь к музыке, к искусству вообще. Это были годы после смерти Сталина, когда очень многое менялось и эти поразительные перемены ощущались в ежедневной жизни. Я помню первые исполнения — после долгого периода молчания — произведений Шостаковича: Скрипичный концерт № 1, Десятая симфония. Это произвело неизгладимое впечатление. Были общие симпатии к книгам. Я помню, как впервые прочел стихи Маяковского в издании 1940 года, которое было у Мончика в доме. Эти открытия — Шостакович и Маяковский — вызывали тягу к новизне, к эксперименту, к модернизму.

В седьмом классе Соломон уехал в Ленинград, переведясь в школу-десятилетку при консерватории. Наше общение продолжалось в письмах. Помню, что мы вместе читали первое издание Бабеля, вышедшее в 1957 году, следили за «Литературной газетой» и протекавшими тогда дискуссиями.

О журналистском дебюте

В своем классе в школе для музыкально одаренных детей я был наименее одаренным. Товарищи один за другим уезжали в Москву, поступали там в десятилетку, и, хотя музыка казалась мне делом жизни, я довольно рано понял, что солистом не стану и что лучшее, на что могу рассчитывать, — это оркестр, то есть довольно скучная рутина. Панически боялся сцены. Мне хотелось стать критиком-искусствоведом.

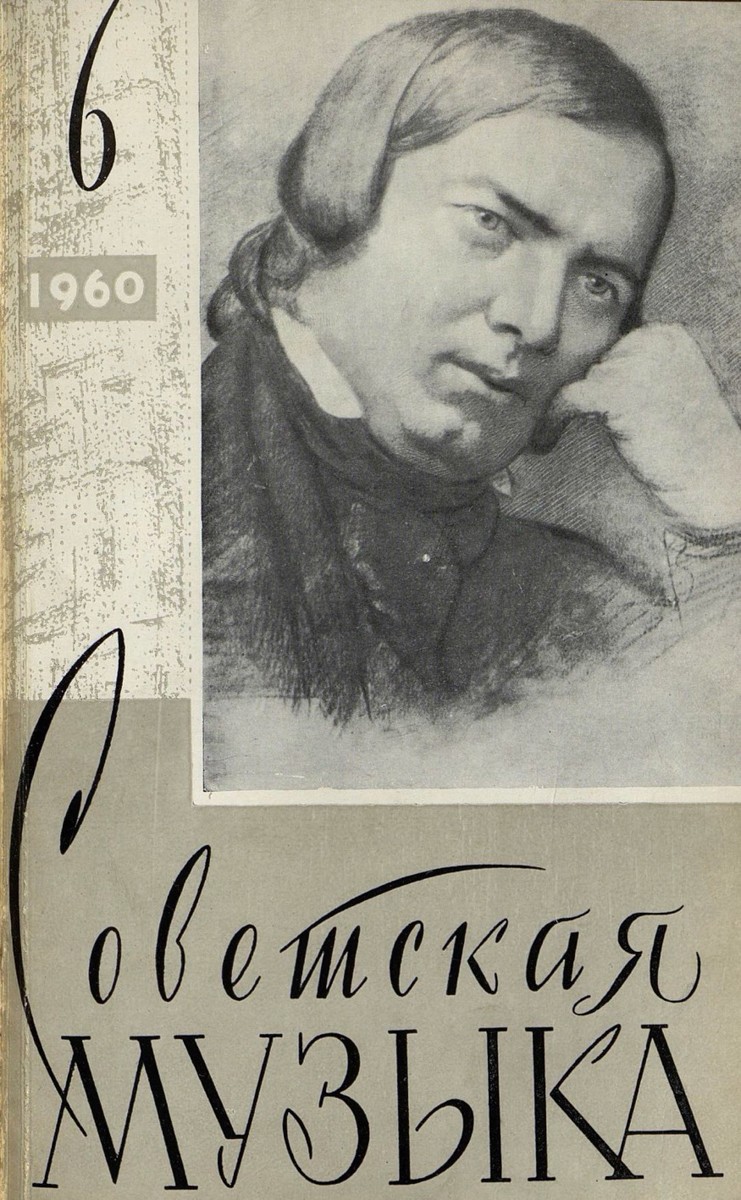

Когда мне было пятнадцать лет, я дебютировал в качестве музыкального журналиста в новой местной вечерней газете Rīgas Balss («Голос Риги»). До меня там выступил Соломон Волков, а спустя несколько недель и я пошел по его стопам и подал юбилейную заметку о Рихарде Штраусе, который в те годы был полузапретной в СССР фигурой. Подписался я нехитрым псевдонимом — Ф. Лазарев — и послал отца отнести текст, чтобы выглядело солиднее. Статью напечатали. Это был мой литературный дебют, после чего я осмелел и стал посылать хроникальные заметки о музыкальной жизни Риги в солидный московский журнал «Советская музыка». Мне было пятнадцать-шестнадцать лет. За эти писания я получал баснословный для подростка гонорар и все заработанное тратил на покупку книг. Денег дома всегда не хватало, но отец втайне от ворчавшей мамы поощрял меня в охоте за книгами.

О собирании книг и старичке из книжного магазина

И вот я стал собирать библиотеку. С тех школьных лет у меня появилась дурная привычка каждый день обходить книжные магазины. В одном из них — это был эквивалент московской «Лавки писателей», принадлежавший Союзу писателей Латвии, — работал старичок, он заметил странного подростка и приберегал для меня редкие новинки. Его звали Альфред Саусне, он был латыш, но такого знания и такой беззаветной любви к русскому искусству я не находил среди русских, которых видел в городе. Мы с ним подружились, я узнал про его жизнь. В 1951 году он и его жена были арестованы по делу о кружке поклонников французской культуры «Французская группа» — кружок латышских интеллектуалов, собиравшийся в 1945–1950 годах на частных квартирах в Риге для обсуждения французской культуры. Результатом собраний стали многочисленные переводы. 4 января 1951 года участники группы были арестованы, в ходе следствия их назвали «французской группой». Все приговоренные были отправлены в ГУЛаг, отбывали наказание в Мордовии и в Сибири. и приговорены к тюремному заключению Об этом см.: R. Pētersons, K. Čakstiņa. Mākslinieks Kurts Fridrihsons un «franču grupa». Rīga, 2021.; от него я узнал про трагедию депортации латышей в июне

Можно сказать, дружба с Саусне явилась в

О Курте Фридрихсоне и других знакомых художниках

Саусне приходил ко мне домой вместе с художником Куртом Фридрихсоном, его другом, который сидел в лагере вместе со Львом Гумилевым и Пуниным Николай Николаевич Пунин (1888–1953) — историк искусства, второй муж Анны Ахматовой. Был арестован 26 августа 1949 года по обвинению в террористических намерениях, контрреволюционной агитации, участии в контрреволюционной организации и приговорен к десяти годам лагерей. Умер в Абезьском отделении Минлага 21 августа 1953 года.. Фридрихсон был фигурой экзотической, абсолютно несоветским, насквозь западным человеком. Он еле говорил

У нас во дворе жил и другой художник, советский еврей Семен Гельберг, переселившийся с Украины. Он получил Сталинскую премию за картину «Друзья мира», которая изображала офицеров Советской армии, кормивших в парке голубей. Это была совершенно конъюнктурная вещь, и мой отец не то что не одобрял ее — он возмущался, кипел, негодовал. И никакого соседского знакомства, никаких контактов с собратом по профессии не было.

У отца сохранились книги, альбомы старых времен на немецком, французском языках. Некоторые из них в поздние сталинские годы были строжайше запрещены в Советском Союзе — импрессионисты, Сезанн, Матисс. Любимыми у него художниками, помимо стариков (особенно Рембрандта), были импрессионисты, но больше всего — Вюйар и Боннар, холсты которых он помнил по своим парижским годам. Эти вкусы он привил и мне; отсюда та стойкая нелюбовь и отвращение к социалистическому реализму и вообще к идеологичности искусства, от которых я до сих пор страдаю в моем нынешнем американском окружении, пытающемся задним числом эстетически (и не только эстетически) реабилитировать уродливые нормы советской социалистической культуры.

О Риге первой половины 1950-х и первой поездке в Москву

Напоминаю, что я втайне мечтал стать историком искусства. Помню выставки, которые приезжали в Ригу. Вообще, Рига была заметным культурным центром в Советском Союзе в это время, особенно в области музыкальной и концертной жизни. Помню, как в Риге поставили оперу Рихарда Штрауса «Саломея». Это было

Помню, как в декабре 1955 года оркестр нашей музыкальной школы привезли в Москву на декаду латышской литературы и искусства. Нас разместили в гостинице «Украина». Я впервые оказался в столице государства, впервые был в Большом театре. В следующий раз я попал туда в 1990 году, когда меня пригласили в Москву на 100-летний юбилей Пастернака и опять-таки поселили в гостинице «Украина», а потом позвали на торжественный вечер — и снова в Большой театр! Так что по отношению к настоящей России я всегда был (и остаюсь) иностранцем.

О первом знакомстве с поэзией Пастернака

Я был еще в школе, когда музыкант Додик Томбак, студент консерватории, ученик Таргонского, моего профессора по скрипке, дал мне томик Бориса Пастернака, последний из более или менее полных сборников Пастернака, вышедших при его жизни, в 1945 году. Знакомство с этими стихами меня раздавило, потрясло. Я, в общем, не был чужд поэзии, думал, что люблю ее. Но то, что я нашел в этих стихах и в этой книге, было совершенно оглушительным. А ведь имя Пастернака и раньше было известно мне по упоминанию строфы из «Марбурга» в статье Маяковского «Как делать стихи?» и по газетной кампании в ответ на присуждение Нобелевской премии, пронесшейся осенью 1958 года. Но достать стихи Пастернака, набрести на них в Риге было невозможно. Давид Томбак беззаветно любил Пастернака, и я тоже полюбил эти стихи сразу и на всю жизнь.

О случайном поступлении на филфак

Но о профессии литературоведа я не думал. Я собирался быть искусствоведом, музыковедом. Думал поступать в Московскую консерваторию, и до поступления оставался год. Но так как я всегда панически волновался не только перед выходом на сцену, но и перед любым экзаменом, я очень боялся, что провалю вступительные экзамены в вуз, и для пробы решил сдать экзамены в Латвийский университет на отделение русской филологии.

У Додика Томбака был товарищ — студент филфака по имени Илья Героль, и на мой вопрос, а что там изучают, он пренебрежительно сказал: «А, всякие мертвые языки…»

О пути к литературе через музыку

В ходе вступительных экзаменов я познакомился с Женей Тоддесом. Он был старше и, как оказалось, жил через два дома от меня на той же улице Ленина. Женя уже успел за два года до того поступить в Калининградский университет и сделал попытку перевестись после первого курса, но ему отказали, и пришлось поступать заново. Он лучше понимал, что такое русская филология, и

Мой путь к литературе шел через музыку, и потом я много раз замечал, что неуловимые секреты, тонкости пастернаковской поэтики и логики никто не понимает так, как музыканты. Они воспринимают ее органически, всем своим существом. Вообще погружение в литературу, в поэзию в очень большой степени у меня шло не через литературное или не через чисто литературное окружение. Скажем, среди очень близких моих друзей был Фелик Хиршхорн, тот самый, который получил первую премию на Конкурсе королевы Елизаветы. Меня всегда восхищала и поражала острота его отклика на стихотворные строки и образы. Я очень тесно сошелся и с математиком Рипсом, и мы тоже читали стихи вместе. В 1969 году он пытался поджечь себя в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию и из солидарности с чешским студентом Яном Палахом, поджегшим себя в Праге Ян Палах (1948–1969) — студент философского факультета Карлова университета. 16 января 1969 года совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.. Рипс был очень талантливый математик, лауреат всесоюзной математической олимпиады. После попытки самосожжения его исключили из университета, и он жил в ожидании разрешения на выезд в Израиль.

О дружбе с Андреем Синявским

Когда я был второкурсником, из Москвы в рижский университет с лекциями был приглашен Андрей Синявский, молодой литературный критик. Все говорили о нем как о знатоке русской литературы начала XX века, области, которая была практически в загоне. В течение десяти дней он читал курс о поэтах, в разной степени запретных. Он

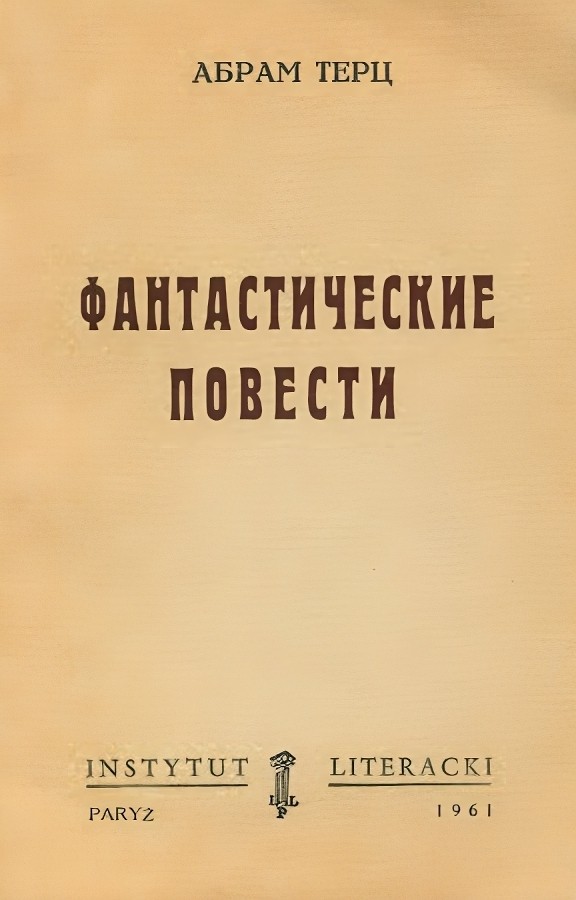

Так началась моя дружба с ним. Он поселил меня у себя в подвальчике в Хлебном переулке. Это был его рабочий кабинет, где он скрывался от посетителей. Здесь я оказался в самом центре подпольной литературы, то, что называлось тамиздат и самиздат: журнал «Грани» «Грани» — журнал, основанный в 1946 году во Франкфурте-на-Майне советскими эмигрантами, оказавшимися в Германии во время и после Второй мировой войны. «Грани» были строжайше запрещены в СССР., трехтомное собрание сочинений Пастернака, вышедшее в Америке, машинописи сочинений Флоренского Павел Александрович Флоренский (1882–1937) — священник, философ, поэт, ученый. Расстрелян в 1937 году. и так далее. Принес он мне, между прочим, и книгу «Фантастические повести» некоего Абрама Терца Псевдоним Андрея Синявского. и очень просил, чтобы я ее почитал и высказал свое мнение. Но мне это было не

О Пушкинском кружке

В университете у нас образовался кружок, куда входили Женя Тоддес и Рома Тименчик, учившийся курсом младше. После Синявского мы твердо решили, что нам надо заняться поэтами XX века, и поделили сферы работы. Конечно, мне выпал Пастернак, Женя взял Мандельштама, а Ахматова выпала на долю Тименчика. Вот так определилась наша судьба. Боря Равдин, больше тяготевший к историческим темам, отбывал армейскую службу и подключился к нашим научным занятиям после демобилизации.

В Латвийском университете мы трое официально были пушкинисты, а неофициально занимались XX веком. И когда ездили в столицы, запасались так называемыми отношениями для работы в архивах. Помню, что был первым, кто увидел в ИМЛИ и ЦГАЛИ архивные материалы, относящиеся к Пастернаку. Конечно, я заказывал не только Пастернака, уже тогда понимая, что его, как и любого автора, надо изучать в контексте времени и среды, и старался заглядывать и в соседние коллекции. В Пушкинский кружок мы записались, стремясь овладеть научным инструментарием пушкинистики. В советское время из разных областей литературоведения пушкинистика выработала и сохранила высшие профессиональные стандарты, и нам хотелось приложить их к XX веку.

Мы, все трое, рано увлеклись полузапретными работами формалистов — Тынянова, Томашевского и других ученых. Это было еще до того, как произошло наше знакомство с Тарту и тартуской школой, которая во многом явилась наследником традиций ОПОЯЗа ОПОЯЗ (1916–1925) — Общество изучения поэтического языка, или Общество изучения теории поэтического языка, созданное филологами и лингвистами, представителями формальной школы. Членами ОПОЯЗа были Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов и др.. У нас в Латвийском университете формализм и ОПОЯЗ были, как во всех тогдашних советских вузах, скорее жупелом, и наше увлечение должно было выглядеть предосудительным. Между тем лучшие пушкинисты вышли из круга формалистов или были так или иначе близки ему. Руководитель нашего Пушкинского кружка Лев Сергеевич Сидяков был молодым преподавателем, окончившим аспирантуру Пушкинского Дома, он лично знал Томашевского и Измайлова Николай Васильевич Измайлов (1893–1981) — литературовед, текстолог, пушкинист, заведующий Рукописным отделом Пушкинского Дома при Российской академии наук.. Это была связующая нить с настоящей наукой — в противоположность официальной с ее партийным идеологическим жаргоном и с ее застывшими догмами.

О Тарту и студенческих конференциях

Первым на студенческую конференцию в Тарту поехал Рома Тименчик и потом ввел нас с Тоддесом в этот круг. Возник своеобразный симбиоз между Тарту и Ригой. Тартусцы гурьбой приезжали к нам, обычно в субботу или воскресенье. Мой дом в центре города превратился в такую штаб-квартиру этих приездов. Там был Гарик Суперфин, знавший всех в Москве, и Сеня Рогинский, будущий основатель «Мемориала» (организация эта ныне признана иностранным агентом), Игорь Чернов, Лена Душечкина, Анна Мальц, Лена Аболдуева, Ирина Газер (в замужестве Белобровцева). С тех пор, где бы я ни был, куда бы ни приводила меня жизнь, мне всегда хотелось воспроизвести ту научную атмосферу, те настроения и отношения, с которыми мы, рижане, столкнулись в Тарту в середине 60-х годов. И в Иерусалиме, и в Америке — везде, где я работал, идеалом научной деятельности для меня, отношения к студентам, культа научного поиска всегда оставался Тарту лотмановских лет. Тарту, Тартуский университет, кафедра русской литературы в нем были оплотом несоветскости, независимости, недосягаемым образцом для академической, университетской науки Советского Союза.

О колдовстве и черной магии

Это был, если не ошибаюсь, март 1963 года. Однажды вечером Синявский, не оповестив заранее, вошел в подвальчик с

Синявские занимались столоверчением и рассказывали мне, как вызывали во время этих сеансов дух Сталина. В их московском кругу практиковали разные виды колдовства, черной магии, и я инстинктивно боялся об этом расспрашивать. Внезапное появление «Пастернака» я расценил как раз в этом контексте.

Между тем оказалось, что это был сын поэта, Евгений Борисович, — он пришел к Синявскому по делам подготовки однотомника Пастернака, вышедшего в 1965 году в «Библиотеке поэта». Работа над ним тогда уже начиналась, и Синявскому намеревались заказать вступительную статью. Так вот я познакомился с Евгением Борисовичем Пастернаком, а потом с его женой Еленой Владимировной и со всей семьей. Так началась дружба, длившаяся пять десятилетий.

Почти все другие мои московские контакты того времени шли через Гарика Суперфина и через Мариэтту Омаровну Чудакову, с которой мы тоже очень сдружились. Она стала членом нашей рижской группы, рижской компании, любила ездить к нам, знала всю нашу, как мои товарищи тогда говорили, кодлу и помогала нам в рукописном отделе Ленинской библиотеки в Москве, который был полной противоположностью ЦГАЛИ в смысле свободы получения, использования материалов, доступа к ним и их публикации.

Там я встретил и историка-археолога Сергея Беляева, с которым мы опубликовали блоковское письмо к Надежде Васильевне Розановой во втором Блоковском сборнике Блоковский сборник. II. Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972.. У нас с ним были общие знакомые в кругах диссидентов и в кругах литературоведов-русистов. Я останавливался у него в квартире зимой 1967 года, когда приехал в Ленинград собирать материалы для дипломной работы. Ночевал там, а днем убегал в Публичку, а он работал дома.

Жил он довольно далеко от центра. На первом этаже большого многоквартирного дома жили его друзья — замечательный знаток книги, историк итальянского Возрождения Александр Хаимович Горфункель, работавший в отделе редкой книги университетской библиотеки, и его жена, сотрудница Эрмитажа. Все это были люди старше меня, и я, студент, стеснялся в их присутствии. Помню, в гости к Сергею наведались Юрий Бегунов и Александр Панченко, оба из древнерусского отдела Пушкинского Дома, и с ними Мариэтта Чудакова, приехавшая из Москвы.

В другой раз возвращаюсь и нахожу записку в двери, чтобы спустился к Горфункелям. Оказывается, в квартире Сергея провели сегодня обыск. Кажется, он то ли был знаком, то ли

Я спрашивал себя: а что, если б Сережу забрали? И что, если бы по возвращении из библиотеки я нашел запертую дверь, но без записки, приглашающей вниз, к соседям? Или что было бы, если бы незваные гости застали меня и поинтересовались моей персоной? Конечно, в члены этой организации я ни по каким параметрам попасть не мог, но у меня могло бы открыться другое темное пятно: преступная связь с Синявскими и до его ареста Процесс Синявского и Даниэля — суд по делу об «антисоветской агитации и пропаганде» над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, издававшими свои произведения на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Даниэль был приговорен к пяти годам лагерей, а Синявский — к семи годам колонии строгого режима. Приговор вызвал протесты деятелей культуры, которые во многом стали основой будущего диссидентского движения., и во время его лагерного сиденья. Вот каким приключением был окрашен один из моих нечастых визитов в Северную столицу.

О неудачных попытках поступить в аспирантуру

В Риге никаких перспектив после университета у меня не было — аспирантуры по русской литературе там отродясь не бывало. Несколько донкихотских попыток поискать счастья в Москве и Ленинграде заканчивались провалом уже на этапе подачи документов. Сейчас даже забавно это вспоминать. Тоддес, человек куда более трезвый, только посмеивался. В Тарту я соваться и не пытался: Лотман сразу мне сказал, что поступать в аспирантуру не стоит — сдавайте кандидатский минимум и садитесь писать диссертацию. В аспирантуру по этой специальности брали только самых-самых своих, и за это можно было сказать спасибо университетской администрации. В Тарту я сдал кандидатский экзамен по специальности (в комитете сидели Лотман, Сергей Исаков и Вальмар Адамс), а другие обязательные кандидатские экзамены — в Риге. Я всерьез раздумывал о том, чтобы засесть за диссертацию, но и она мало что изменила бы. Как объяснил мне Оксман Юлиан Григорьевич Оксман (1894–1970) — филолог, историк, пушкинист., с которым я познакомился уже после ареста Синявского в 1967 году, евреям даже мечтать об академической карьере было нечего из-за негласного распоряжения: никого не увольнять (в отличие от эпохи борьбы с космополитизмом в

О Шестидневной войне и о том, как она изменила советскую жизнь

В 1967 году случилась Шестидневная война. Для нас, евреев в Советском Союзе, это было совершенно потрясающее событие. Напомню, что Израилю тогда не исполнилось и двадцати лет и мало кто посмел бы делать прогнозы о том, что станется с еврейским государством и сионистской идеей вообще. Это сегодня такие страхи кажутся пустыми, а тогда в СССР для скепсиса было больше оснований, чем для уверенности и веры. Москва снова — как в 1953 году — порвала дипломатические отношения с Израилем и развернула яростную, кликушескую кампанию против сионизма, в ходе которой именитые евреи выступали с публичными коллективными проклятиями в адрес Израиля. Таково было прямое следствие ослепительной военной победы, одержанной Израилем против армий трех своих заклятых врагов — соседей: Египта, Сирии и Иордании. Так называемый государственный антисемитизм существовал и до этого — как при жизни Сталина, так и после его смерти; всё это мы знали, помнили, понимали, учитывали, сносили. Но теперь стало ясно, что никаких надежд на занятия наукой для меня не остается.

С другой стороны, эта война дала толчок очень мощному выездному движению, движению борьбы за право эмиграции в Израиль. До 1967 года, особенно в 1956-м, существовал ручеек, столь крохотный, что эмиграция продолжала казалась

О решении эмигрировать

Рига стала одним из главных центров движения за еврейскую эмиграцию. Боюсь, что современным читателям трудно даже представить себе, как экзотически, как ирреально выглядело это настояние на свободе эмиграции, оглашение своих намерений покинуть Советский Союз, да еще и ехать в это гнездо фашизма, чуть ли не нацизма, каким изображался Израиль в официальной советской пропаганде.

Участниками «самолетного дела» были рижане, и мои родители, которые в межвоенный период принадлежали к лагерю идишистов, их знали. В нашей семье стали все сильнее и сильнее думать об эмиграции и узнавать об Израиле все больше и больше. Как я уже говорил, я дружил с Ильей Рипсом. Он знал об Израиле гораздо больше, чем все мои сверстники и друзья родителей, и был из первых рижан, выехавших тогда в Израиль. Оттуда он чуть ли не ежедневно присылал письма своей тетке, которая давала их читать знакомым. Это были крайне содержательные и интересные отчеты о бытовой, повседневной действительности, пусть даже о цене на чашку чая и автобусные поездки.

Израильская жизнь стала более понятной и близкой. Я подумал: ну если Рипс, человек такой утонченной культуры, интеллигентности, глубины, подлинной гениальности, приехав туда, чувствует себя как рыба в воде, упивается жизнью в этой экзотической восточной стране, то это значит, что не все там так плачевно и провинциально, как твердили скептики. А потом уехал Фелик Хиршхорн. Один за другим уезжали друзья родителей по левым еврейским кружкам и кругам межвоенной Латвии, без малейшего сожаления оставляя Советский Союз. Рига, казалось, пустела — и для родителей, и для меня самого. И я все больше и больше стал склоняться к тому, чтобы уехать.

Очень долго я хранил это намерение в тайне. Попытка запросить разрешение на отъезд автоматически ставило тебя вне закона, ты почти наверняка мог лишиться службы, заработка, средств к существованию. Сейчас, спустя много лет, все это предстает в более легкомысленном и веселом свете. А это было чревато периодом беспросветных тягот, которые могли обрушиться и на весь твой круг.

В октябре 1973 года вспыхнула Война Судного дня, казавшаяся полной противоположностью Шестидневной войне потому, что вдруг показалось, что Израиль может быть разгромлен. Шли первые дни войны, было огромное количество павших. Война разразилась через несколько дней после того, как мы с женой подали заявление об отъезде.

О ночном автобусе в Вене и ярких красках

Может быть, из-за войны нам легче выдали разрешение, и мы уехали, слава богу, без особых препон. По прибытии в Вену мы будто оказались в концлагере, за оградой, кругом были вышки: нас защищали от террористов, которые стали нападать на такие эшелоны репатриирующихся в Израиль.

Помню, как ночью нас везли из аэропорта по улицам сонного города с освещенными витринами и автобус в один голос вскрикнул, проезжая мимо одной из витрин: советские люди увидели эти одежды, эти наряды, яркие краски, которые были немыслимы в серой жизни на покинутой родине.

О проливном дожде, ульпане и лавке, где играл Шуберт

В Лоде нас встретил Омри Ронен, мой будущий коллега. Собственно, из-за него я и решился ехать именно в Израиль, хотя предварительно договорился и о других вариантах. У нас завязалась переписка после того, как я встретился и познакомился с его мамой Брониславой Захаровной, проживавшей в Будапеште и навестившей Ригу и Рижское взморье вместе с москвичами Димой Сегалом и Юрием Левиным.

Бронислава Захаровна много рассказывала о жизни в Израиле, об учебе Омри в Гарварде, через нее Омри делился справками и присылал публикации, в том числе несколько томиков научного журнала на иврите. Я не понимал ни строки, кроме аннотаций на английском, и показал журнал Вячеславу Всеволодовичу Иванову Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) — ученый-гуманитарий с мировым именем, с детства входил в круг близких к Пастернаку людей, лингвист, семиотик, антрополог, полиглот, поэт-переводчик. Один из основателей Московско-тартуской школы семиотики.. Журнал назывался Ha-sifrut («Литература»). Вячеслав Всеволодович сказал, что с такими людьми рад был бы работать, — и это укрепило меня в выборе жизненного маршрута, тем более что и из писем Омри, и из рассказов Брониславы Захаровны, и из настроений Димы Сегала, готовившегося к отъезду, вырисовывалась перспектива создания славистического центра в Иерусалимском университете. Прежде ничего такого в Израиле не существовало.

Когда вышли из аэропорта, лил проливной дождь, ничего не было видно. Нас, пассажиров самолета, всей гурьбой повезли в ульпан. Это было временное пристанище новоприехавших, пока они не выучат язык, не найдут работу и не обретут постоянное жилье. Ронен познакомил меня с соседями по ульпану. Это были москвичи в прошлой жизни Анатолий Якобсон Анатолий Александрович Якобсон (1935–1978) — поэт, переводчик, правозащитник. и его жена Майя Улановская. Наутро она повела меня в лавку делать первые покупки. В противоположность вчерашней ночи была солнечная, теплая погода. Эта лавка и была моим первым впечатлением от Иерусалима. Она меня поразила невиданным разнообразием и богатством ассортимента овощей и фруктов, тем более удивительным, что шла война и я внутренно готовился к трудностям и лишениям. Хозяин, еврей-сефард, очень дружелюбно встретил нового посетителя; в лавке из радио лилась камерная музыка Шуберта, и эта неожиданная встреча с родной культурой в ориентальной среде окончательно покорила меня.

Таким стало мое первое знакомство с Израилем. Потом нам мало-помалу открывалось, до какой степени Иерусалим — русский город, а Израиль — русская страна, с несколькими разными поколениями и волнами русской иммиграции и разными пластами присутствия русской культуры в истории страны.

О свободной университетской жизни и кафедре славистики в Еврейском университете в Иерусалиме

Это были совершенно сказочные дни, я заново открывал для себя мир и значение жизни, упивался проявлениями интеллектуальной свободы и независимости в академическом быту. Контраст со всем, с чем приходилось сталкиваться в советских условиях, был разительным. Работа в университете окрыляла; казалось, рождаешься заново. От этих десяти годов, которые я провел в Израиле, у меня с тех пор укоренилось,

Тогда такой новой дисциплиной стала русская филология. В Еврейском университете возник и на наших глазах рос центр исследований русской литературы и славистики, и рос он благодаря потоку коллег, эмигрировавших из СССР. Если первоначальный импульс был инициативой Дмитрия Сегала и Омри Ронена, то понемногу круг лиц, формально принадлежавших или просто тяготевших к центру по интересам, все более и более расширялся.

В него входила жена Сегала Елена Толстая, писавшая диссертацию по Платонову, Анатолий Якобсон, Михаил Агурский, Галина Келлерман, Володя Назаров (впоследствии взявший имя Зеев Бар-Селла, автор замечательных литературно-критических исследований). На наших занятиях появились исключительно талантливые студенты — приехавшие из Эстонии брат и сестра Михаил и Ирена Вайскопф, участие которых в курсах и семинарах привносило ощущение длящейся атмосферы тартуской интеллектуальной жизни. Из Москвы приехали ученые-лингвисты Виктор Раскин, Вольф Москович, Мария Ланглебен, к нашей кафедре присоединились крупные ученые, давно завоевавшие большое имя в научном мире, — Виктор Давыдович Левин, Илья Захарович Серман. Мы стали издавать серию ученых записок Slavica Hierosolymitana, сразу обратившую на себя внимание. Живой интерес к нашей работе проявлял замечательный израильский литературовед, профессор Тель-Авивского университета, специалист по еврейской литературе и теоретик Беньямин Хрушовский (позднее сменивший фамилию на Хар-Шев).

О новых знакомых

В Израиле я нашел людей, поразительно похожих на тех, к кому тянулся в прежней жизни, людей старшего поколения, старой, предреволюционной — несоветской — культуры, осколки исчезавшей культурной традиции. В их числе был Борис Соломонович Вассерман, который вышел на пенсию с поста директора Leumi, главного израильского банка. Следующим шагом в карьере могла быть должность министра в правительстве, но ему не хотелось становиться членом

Этот бывший рижанин был человек русской и немецкой культуры, и сошлись мы как раз на почве нашего рижского прошлого. У него была громадная домашняя библиотека, как он сам говорил — сорок тысяч томов на разных языках. Часть ее легла в основу русской библиотеки, созданной в Тель-Авиве после его смерти.

Другим очень близким мне собеседником стал гимназический друг великого ученого-психолога Льва Выготского, Виктор Александрович Залкинд, который в Берлине общался и переписывался с Алексеем Ремизовым, одним из самых замечательных писателей-прозаиков ХХ века. Ремизовские письма к нему мы опубликовали в первом выпуске Slavica Hierosolymitana.

О знакомстве с Ольгой и Робертом Хьюз

Моя научная карьера началась в Израиле в 1974 году. А летом следующего года нас с Сегалом по совету Синявских пригласили на международный пастернаковский коллоквиум во Франции. Это была первая в мире конференция о поэте; нужно ли напоминать, что наследие его находилось под спудом на родине, запрещенный роман оставался там недоступен и научное исследование творчества Пастернака не было мыслимо.

Организованный профессором Сорбонны Мишелем Окутюрье коллоквиум явился и вызовом советским властям, и действительно важным этапом в истории изучения поэта. Там, на конференции, я подружился с коллегами из Беркли — Ольгой и Робертом Хьюз, и у нас завязалась переписка. Спустя год они спросили, не хотел бы я приехать в качестве приглашенного профессора к ним на год. Конечно, отказаться от этого предложения было невозможно, хоть оно было чревато определенными сложностями в моей университетской ситуации в Иерусалиме.

Об открытии Америки

С Беркли началось мое открытие Америки. В первую очередь это было потрясение богатством университетских библиотек и условиями работы в них. Замечательными были — по сравнению с рижскими советского времени — и израильские библиотеки, и я многим им обязан. Но увиденное в Беркли затмило все прежде виденное: открытый доступ к фондам, полные комплекты журналов в твоем распоряжении, свобода и простота розыска и заказа нужных материалов. В Риге Тименчик, Тоддес и я, имея обыкновение проводить в библиотеке целые дни, шутили про себя, что прочли уже все в ней и теперь идем по второму кругу. В Америке такое сказать было невозможно, настолько неисчерпаемым выглядело богатство тамошних собраний.

О Беркли середины 70-х

Этот преподавательский дебют в Беркли оказался удачным, и через год меня снова пригласили туда. Беркли был удивительно интересным, прекрасным университетом, в частности по линии славистики. Кафедра была сравнительно большой, очень дружной и этим напоминавшей Тарту, она сохраняла верность филологической традиции предыдущих поколений. Помимо Ольги и Боба Хьюз, филолога-слависта Джоан Гроссман, богемиста Вальтера Шамшулы, лингвиста Фрэнсиса Уитфилда, там преподавал замечательный знаток русской литературы Хью Маклейн, студент Гарварда и любимый ученик Якобсона, автор великолепной монографии о Лескове (собственно, меня смогли пригласить потому, что ставка высвободилась после его назначения на высокий административный пост провоста), филолог-славист Семен Аркадьевич Карлинский и польский поэт Чеслав Милош, который во время моего второго берклийского года получил Нобелевскую премию. Помню, как спустя несколько часов после оглашения этой новости всех нас созвали, было

Там мы подружились с Глебом Петровичем Струве, который к тому времени давно вышел на пенсию, но продолжал неутомимо работать, ходить в библиотеку и жадно интересовался тем, что было за железным занавесом, внутри Советского Союза, следил за появлением новых имен в науке, за перипетиями культурной и общественной жизни. Я в первой же встрече спросил его про историю с Юлианом Григорьевичем Оксманом: мне было известно, что репрессии, выпавшие в 1964 году на долю Оксмана, были связаны с их подпольными сношениями. Глеб Петрович показал мне письма от Оксмана, тайно пересланные из Москвы. Мне стала открываться другая сторона общей картины того эпизода. Впоследствии письма эти я опубликовал в первом томе серии Stanford Slavic Studies, а Мариэтта Чудакова напечатала в Тыняновском сборнике материалы других участников тех событий.

Среди «русских» берклийцев помню лингвиста-романиста Якова Львовича Малкиеля, троюродного брата Жирмунского и Тынянова. Его кабинет был на первом этаже нашего здания, и он нередко останавливал меня расспросами о новостях российской академической, филологической науки. Трепет вызвала у меня встреча и с другой легендарной фигурой — польским философом-математиком Альфредом Тарским. В Риге у меня была его книга «Введение в логику и методологию дедуктивных наук», вышедшая в русском переводе в Москве году в 1947-м, и в студенческие мои годы я пытался (без особого успеха) ее освоить.

О невероятной находке и книге «Русский Берлин»

Весной 1978 года Хьюзы взяли меня в поездку в Стэнфорд — для знакомства с архивом Гуверовского института. Про архив этот утверждали, что он (как и сам институт) целиком сосредоточен на социально-политических науках и гуманитариям там нечего делать. Буквально через пятнадцать минут мы наткнулись на то, что легло в основу нашей совместной книги «Русский Берлин». Это была коллекция документов, относящихся к самым разным писателям и написанных в период русского Берлина (1921–1923). Нам открылась пестрая мозаика литературных отношений этого необыкновенного явления истории русской культуры. Совместная с Ольгой и Бобом работа над этим томом стала одной из самых больших радостей в моей научной биографии.

О переезде в Америку

Мой переезд в Америку в 1985 году отчасти объяснялся тем, что дела в Израиле стали приходить в некоторый упадок. Алия сократилась, уменьшилось и число студентов на факультете, воцарялось настроение безнадежности и уныния. Омри Ронен мрачно повторял: «Надо трапать».

Мои отъезды в Америку осложнили отношения с коллегами на кафедре, они воспринимались как отсутствие лояльности и патриотизма. А тут в целом ряде ведущих американских университетов открылись вакансии и прошли конкурсы на замещение высших профессорских должностей: в Йеле*, Гарварде, Беркли, Стэнфорде и, кажется, Колумбийском в Нью-Йорке; я оказался в числе кандидатов. Осенью 1984 года, вскоре после организованной мною большой пастернаковской конференции в Иерусалиме, меня снова пригласили в США, сразу в два университета, в которых я прежде никогда не работал, — Йель* и Гарвард. Осев в Нью-Хейвене, я вел в тот осенний семестр семинары в обоих, курсируя в Бостон по пятницам. С лета 1985 года я перешел на постоянное место в Стэнфорде. То, что происходило в СССР и было названо перестройкой, мы с коллегами по кафедре наблюдали и переживали из калифорнийского далека.

О латышской речи и научном коммунизме

Перейдя в Стэнфорд, я старался заманить к нам в гости оставшихся в СССР старых московских, рижских, тартуских друзей. Шлюзы открылись, и вместо серых безликих аппаратчиков-мастодонтов, обычно прежде направляемых в США советскими инстанциями по «научному обмену», стало возможным приглашать настоящих ученых.

К нам стали приезжать Мариэтта Чудакова, Андрей Синявский, Вячеслав Всеволодович Иванов, который в течение нескольких лет преподавал на нашей кафедре, и это совпало с его деятельностью в Москве на сессиях Съезда народных депутатов, так что, следя за трансляциями заседаний по телевизору, мы радовались тому, что там был и наш коллега. Михаил Леонович Гаспаров читал курс по русскому стиху.

Удалось привезти и друзей из Балтии. Приехал старый университетский друг из Риги, замечательный латышский поэт и переводчик-полиглот Улдис Берзиньш. Приехал Рома Тименчик. С курсом по поэзии ХХ века приехал Миша Лотман. Помню странное чувство, когда я увидел в Гуверовском институте первых гостей из Латвии: после стольких лет оторванности от прошлого я вновь услышал латышский язык. Это выглядело неправдоподобным и вызывало странное ностальгическое чувство.

Из Риги приезжал Петр Яковлевич Крупников, представитель той еврейской левой интеллигенции, к которой принадлежали мои родители и родители Тименчика. Это был неповторимо яркий человек. В мои студенческие годы он преподавал в Латвийском университете научный коммунизм — безусловно, самый интересный курс из обязательных для нас предметов общественного цикла. В это трудно поверить, но мы с Тоддесом действительно любили политическую экономию, историю партии, знали, читали Ленина и Маркса, и все это воспринималось как прямой антипод советской идеологии и газетной пропаганде.

О рутине и творчестве

Мне очень трудно совмещать университетскую рутинную работу с ее обязанностями (когда тебя все время дергают и отвлекают студенты, коллеги, кафедра, администрация) с творческой работой за столом, когда надо от всего отрешиться. Обычно такие большие работы я выполняю во время саббатикалов — длительных отпусков. Но за все мои годы в Стэнфорде я выходил в годовые отпуска всего три раза, то есть примерно раз в десять лет. Лет двадцать назад я начал большую работу о художнике Леониде Пастернаке, отце Бориса Пастернака, и думаю вернуться к ней при ближайшей возможности.

О случайных находках и открытии новых имен

В очередную область изучения всегда толкает вновь открывшийся факт, или проблема, или

Или другой пример. В источниках, разбросанных по разным местам, я сталкивался с другим странным поэтом с загадочной биографией, со Львом Гомолицким, проживавшим в межвоенный период в Польше. Русская эмиграция в Польше вообще была до начала 2000-х почти неизвестной областью истории литературы. Можно представить себе, как взволновало меня обнаружение в чешском Литературном архиве огромной коллекции рукописей, писем, самодельных книг Гомолицкого, относящихся к «русскому» периоду его литературного творчества. После Второй мировой войны, продолжая жить в теперь уже социалистической Польше, он целиком перешел на польский язык и пытался вычеркнуть из памяти свое прошлое, притворяясь даже, что не владеет разговорной русской речью. Так началась моя работа в сотрудничестве с Любовью Белошевской из Чешской академии наук и Петром Мицнером, польским поэтом и историком литературы, над трехтомным собранием сочинений прежде почти совершенно неведомого автора — над изданием, которое открыло новые стороны в истории русской эмиграции.

О Пастернаке и загадочных областях

Само наличие непонятного, неизученного — главный, мне кажется, критерий и смысл научной деятельности. Превращение неизвестности, непонятности в более известное и

Когда я писал книгу о нем в 20-х годах, было много документов, относящихся к этому периоду, а вот от 30-х годов практически ничего не было. Чтобы понять, чем же жил он в это время, я начал пролистывать ежедневные советские и эмигрантские газеты за 30-е годы, гадая: не найду ли там ответы на мучающие меня вопросы? В старых газетах оказались тексты, которые не были вовсе учтены прежними биографами и историками литературы. Главное же было то, что сама атмосфера жизни 30-х годов, весь этот период со всеми закулисными интригами, столкновениями и драмами

О холсте, который невозможно закончить

Или, скажем, работа о «Докторе Живаго», которая писалась 30 лет: еще в начале 90-х годов я нашел архивные упоминания истории публикации, превращавшие все это в действительно большую загадку. Леонид Пастернак однажды сказал: «Для художника его холст никогда не бывает закончен». Уже все, уже продан, уже отдан, уже висит на стене — но он не закончен. Наверное, эта вредная черта свойственна и мне. Вот написаны и изданы книги, а продолжаешь искать новые материалы, думать о возвращении, о переделке, об исправлениях и пополнении.

В связи с печатной историей пастернаковского романа, к счастью, у меня появился замечательный союзник, неожиданно пришедший со стороны, извне, и предпринявший разыскания, гораздо более масштабные, чем

О том, чем еще хотелось бы заниматься

Есть три главные отрасли, которыми я занимаюсь. Первая — это Пастернак. Вторая — это литература русской эмиграции, которая вплоть до 90-х была в России табуированной. Вместе с коллегами-соавторами я занимался исследованиями, посвященными разным центрам эмигрантской печати и общественно-литературной жизни: Берлин, Франция, Польша и (совместно с покойным Юрием Абызовым и моим другом с университетских лет Борисом Равдиным) межвоенная Рига. А третья область — это поэтика, анализ поэтических текстов. Тут больше всего отводишь душу в занятиях со студентами — разбирать русские стихи с носителем иностранного языка не менее интересно, чем (как это было в юности) с нефилологами (музыкантом или математиком).

Стал бы я заниматься

Когда я переехал в Америку, то увидел, что в США и Канаде существуют прекрасные украинистические центры. Но казалось, что высшую цель своего существования они видели в обособленности от русской филологии. Это была и есть совершенно законная, глубоко оправданная, естественная позиция. Но меня как раз всегда интересовали пересечения. Помню, как в юности наткнулся в киевской Национальной библиотеке имени Вернадского на письма Оксмана к Дмитрию Багалею Дмитрий Иванович Багалей (1857–1932) — историк и археолог, общественный и политический деятель. Составитель первого полного собрания сочинений философа Григория Сковороды.. Но только сейчас, в свете новых впечатлений, я вдруг остро осознал, что

*Йельский университет признан нежелательной организацией.