Роман Тименчик: «Наша профессия — объяснять утраченные смыслы»

В новом выпуске цикла разговоров с учеными специалист по творчеству Ахматовой, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роман Тименчик рассказывает о поездке на дачу к Анне Андреевне, прогулках по Рижскому взморью, впопыхах уничтоженных записях и о том, зачем нужно комментировать тексты

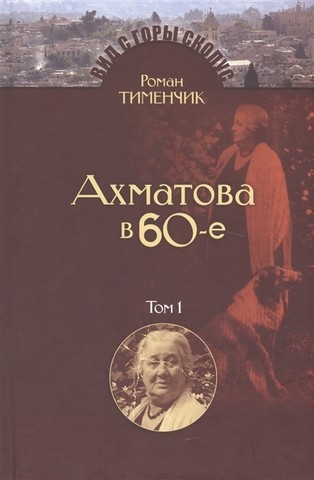

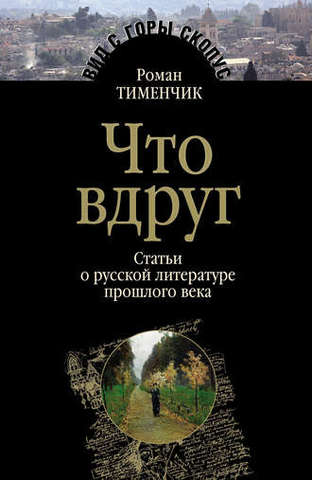

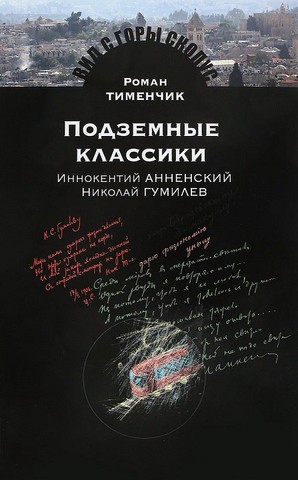

Филолог, кандидат филологических наук, заслуженный профессор Еврейского университета (Иерусалим). Автор книг «Ахматова и Кузмин» (в соавторстве с Владимиром Николаевичем Топоровым и Татьяной Владимировной Цивьян; 1978), «„Печальну повесть сохранить…“ Об авторе и читателях „Медного всадника“» (в соавторстве с Александром Осповатом; 1985), «Ахматова и музыка» (в соавторстве с Борисом Кацем; 1989), «Анна Ахматова в 1960-е годы» (2005), «Петербург в поэзии русской эмиграции» (в соавторстве с Владимиром Хазаном; 2006), «Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века» (2008), «Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы» (2014), «Ангелы. Люди. Вещи. В ореоле стихов и друзей» (2016), «Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев» (2017), «История культа Гумилева» (2018), «Венеция в русской поэзии. 1888–1972. Опыт антологии» (в соавторстве с Александром Соболевым; 2019) и нескольких сотен публикаций по истории русской культуры XX века.

Научные интересы: история русской культуры прошлого века в переплетении связей поэзии с театром, кабаре, живописью, кинематографом, литературным бытом и читательской массой.

О Риге, подсказках и знаках

Я родился в городе Риге и провел там первые 45 лет своей жизни. Поскольку мы в основном говорим о моей специальности, то, что я жил в Риге, конечно, отразилось на круге моих интересов и сфере образованности. Мой читательский и профессиональный опыт отличается от опыта почти всех моих коллег тем, что в этом городе было очень много эмигрантских книг: все то, о чем они узнавали с запозданием, мне легко доставалось в домах знакомых. Когда я впервые читал Набокова, я не очень

Про Ригу еще надо сказать, что между 1917 и 1940 годами там жили последние представители русской межвоенной эмиграции. Почти все они отсидели: к тому времени, как я стал их собеседником, они уже вышли на свободу и говорили скупо, осторожно. Но все-таки

Как только я начал заниматься историей русской литературы, оказалось, что в моем провинциальном городе (не столичном в смысле его советского статуса) то там, то сям попадаются

О музыкальной непригодности и маленькой комнате с картинами Репина

Мои родители хотели, чтобы я занимался музыкой, как все дети из еврейских семей. Они считали, что у меня есть слух, голос и так далее.

Розина Давидовна Строк жила в коммунальной квартире, в очень небольшой комнате, заставленной старинной мебелью (это я задним числом сообразил, что мебель была старинная). Стены были увешаны небольшими картинками, и Розина Давидовна спросила, знаю ли я, кто эти художники. Мы были подписаны на журналы «Пионер» и «Огонек» В этих журналах печатались репродукции. Там я впервые долго разглядывал «Последний день Помпеи». Лет шестьдесят спустя я впервые оказался в Помпеях и, естественно, вспомнил те минуты. К вопросу о возникновении научных интересов: эти два мгновения наложились друг на друга и мне захотелось поискать источники великого стихотворения Льва Мея «Плясунья» («Ты, помпеянка, мчишься по воздуху, / Не по этой спаленной стене»), которое Мандельштам включал в строго отборную антологию русской поэзии. И мне кажется, я этот источник нашел — см.: Р. Д. Тименчик. Заметки комментатора. 6. К истокам русского стихового экфрасиса // Литературный факт. № 8. 2018. — поэтому я уже знал русских художников и сказал: Репин, Суриков. Она была довольна моим ответом. Потом я понял, что не так часто бывает, когда в комнате в коммунальной квартире на стенках висят Репин, Суриков, Кустодиев, Айвазовский, которого я, как все советские дети, сразу же узнал. Потом мне довелось комментировать Розину Давидовну Строк: она, «картаво-идеальная», как назвал ее один поэт-футурист, вместе с Ольгой Глебовой-Судейкиной Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885–1945) — актриса, танцовщица, художник, подруга Анны Ахматовой., героиней моего одного сочинения, выступала в 1911 году в премьерном составе оперы Михаила Кузмина «Забава дев», и на этой премьере были Гумилев с Ахматовой. Я застал ее в статусе дворовой городской сумасшедшей, которой мальчишки кричали вслед «Резина Давидовна». У нее была коллекция картин, которую похитили в блокаду. Неслыханное дело: ленинградский уголовный розыск в блокадные годы нашел похитителей и картины вернули. Все потому, что за нее вступилась Лидия Русланова Лидия Андреевна Русланова (1900–1973) — певица, одна из самых популярных советских исполнителей. О ее судьбе можно прочитать в статье Романа Тименчика «Воскрешенье одного воскресенья, или Как писать историю литературы» в книге «И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата»., аккомпаниаторшей которой она была. Но уроков я взял не много, так как вскоре выяснилась моя полная профессиональная непригодность.

О семье

Семья моя, что называется, из простых. Отец был механик, золотые руки, что ему в жизни очень помогало. В частности, он был ранен на войне, уже в 1941 году комиссован и в эвакуации выживал, потому что умел все чинить, всякие вещи. Мама тоже была человек простой, но, когда я поступил на филфак, она спросила меня: «А ты знаешь такого Щербу?» Оказалось, что, когда она была в эвакуации на курсах медсестер, выдающийся лингвист Лев Владимирович Щерба Лев Владимирович Щерба (1880–1944) — лингвист, один из создателей теории фонемы. Лекции он читал в Молотовске (Нолинске). читал у них

Об Эйзенштейне и мечте стать режиссером

Я собирался стать кинорежиссером Следы этой детской мечты — в статьях «Стихоряд и киноязык в русской культуре начала XX века» (Сборник статей к 60-летию профессора Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982), «Еще раз о кино в русской поэзии (добавления с места)» (От слов к телу. Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010) и в разделе о фильме «Хрусталев, машину!» в заметке-тетраптихе, посвященной Александру Лаврову, «Трилистник юбилейный с субботним приложением». Первая моя публикация — «Эйзенштейн начинался так», написанная к 70-летию режиссера, была напечатана в рижской газете «Советская молодежь», месте дебютов нескольких знаменитых впоследствии культурологов., потому что, когда появился документальный фильм Ростислава Юренева об Эйзенштейне, мне очень понравился Эйзенштейн: он был мой герой, кумир и к тому же земляк (рижанин). В общем, я собирался поступать во ВГИК, совершенно не понимая всю невозможность и безумие этой мечты. Тогда было правило, что во ВГИК можно поступить, только имея два года рабочего стажа, который заменялся двумя годами обучения в

О случайной встрече

Летом 1962 года я пошел подавать документы на английское отделение, а по пути встретил компанию молодых поэтов. Я их знал, потому что они были уличной знаменитостью (а они меня нет). На Рижском взморье они устраивали вечера стихов и читали вслух. По сути, это были уличные поэтические пикеты: стихи были вызывающие, прохожие останавливались и слушали. И вот они сказали, что идут поступать на отделение русского языка и литературы. Я переписал заявление, пошел с ними и, к негодованию моих родителей, которые считали, что английский мне позволит хоть

Первый месяц никакого обучения не было — был колхоз, а следующий начался с того, что в наш Латвийский университет приехал лектор из московского Института мировой литературы читать лекции по русской поэзии ХХ века. Звали его Андрей Донатович Синявский. Это был настоящий театр: слушать его, смотреть на него, следить за модуляциями его голоса, за движениями бороды, за тем, как он с

Об университетских кружках

В университете был пушкинский кружок, который вел очень хороший пушкинист Лев Сергеевич Сидяков, ученик Томашевского Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — литературовед, теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества Пушкина, заведующий рукописным отделом и сектором пушкиноведения Пушкинского Дома., выпускник аспирантуры Пушкинского Дома. Я в него вступил и в студенческие годы занимался пушкинской эпохой, писал диплом по творчеству Антония Погорельского (в жизни Перовского) Алексей Алексеевич Перовский (1787–1836) — писатель, публиковавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский. Дядя Алексея Толстого и братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых. Перевел на немецкий язык «Бедную Лизу» Николая Карамзина (1807), автор сказки «Черная курица, или Подземные жители» (1829), романа «Монастырка» (1830–1833) и др., потому что мне очень нравилась русская гофманиана. Там я встретил своих будущих друзей, которые учились курсом старше. Сейчас уже можно сказать, что это были выдающиеся филологи: Лазарь Соломонович Флейшман, тогда просто Лазик, а ныне профессор Стэнфордского университета, и Евгений Абрамович Тоддес, уже покойный Женя Тоддес Не так давно в издательстве «НЛО» вышел сборник его статей, который высоко оценила нынешняя филологическая среда. . Как и я, они слушали лекции Синявского, и весной 1963 года возникла идея основать кружок советской литературы — то есть литературы 1920-х годов, а то и ранее. Мы договорились, что сейчас разъедемся на каникулы, а с осени начнем делать доклады, и поделили темы. Лазарь Флейшман взял Пастернака — он им занимается и по сей день и является «главным пастернаковедом». Женя взял Мандельштама, о котором он потом много написал (главная его книжка о Мандельштаме еще не издана). А мне из этой так называемой четверки достались две женщины — Марина Цветаева и Анна Ахматова. Я был младше, и в этом был оттенок иерархического умаления меня.

О том, как Цветаева отпала

И вот я стал внимательно читать вверенных мне двух женщин. Цветаеву я и так очень пылко любил после выхода синего однотомничка 1961 года: на молодые неокрепшие умы она производила более сильное впечатление, чем уравновешенная Ахматова, которую мы и не знали в полном объеме. И как раз в это время мне попал в руки список «Поэмы без героя» Это сочинение Ахматовой более двадцати лет в Советском Союзе существовало только в самиздате.. Текст был на

Об отвергнутых стихах

Никакой полной библиографии Ахматовой не существовало, поэтому надо было читать подряд все советские журналы. Но я и так любил это занятие. А потом обнаружилось, что за

О поездке в Комарово

Летом 1965 года я приехал в Ленинград к своему покойному другу Сене Рогинскому Арсений Борисович Рогинский (1946–2017) — историк, литературовед, политзаключенный, создатель и руководитель общества «Мемориал» (признано иностранным агентом).. Вернее, не я, а мы — я был с другим моим другом, историком Борисом Равдиным (кстати,

Мы приехали из Риги, естественно, автостопом. Туда же из Тарту приехала Сенина однокашница, известный ныне питерский литературовед Елена Душечкина. А из Москвы приехала Наташа Горбаневская Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2013) — поэт, переводчик и правозащитница. Участница «демонстрации семерых» на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию 25 августа 1968 года. Автор более двадцати сборников стихотворений и эссеистики, вышедших в США, Польше, Франции и России. В 1975 году эмигрировала во Францию.. И вот на излете белых ночей мы все вместе жили в пустующей комнате (Сенина мама была на даче). Я рассказал Наташе, что занимаюсь Ахматовой. Она сказала: «Очень хорошо — завтра к ней и поедем». Я, естественно, сказал, что никогда и ни за что: мне же нечего ей сказать. «А вот ты сегодня мне рассказывал, что в Пушкинском Доме читал воспоминания о ней. Вот ты ей и расскажешь», — ответила Наташа. И мы поехали в Комарово, дошли до «будки» (так Ахматова называла, свою маленькую дачку, выданную ей в 1956 году), и жившая с Анной Андреевной дальняя ее свойственница Сара Иосифовна сказала, что Анна Андреевна сегодня плохо чувствует себя. Наташу она примет, а молодой человек пусть подождет. И у меня наступило некоторое облегчение: удалось избежать того, чего я так боялся. Наташа пошла говорить с Анной Андреевной. Конечно, это были не пять минут, а полчаса: речь шла о хлопотах по части Иосифа Бродского, который еще находился в ссылке, и о встрече Ахматовой с Шостаковичем. Потом Наташа вышла: Анна Андреевна сказала ей, чтобы мы погуляли и через

О знакомстве с Анной Ахматовой и несъеденном бутерброде

И вот мы входим в будку. По моим — то есть человека, живущего на Рижском взморье, — представлениям о дачах, я направляюсь как бы в главную комнату. В этот момент открывается дверь сбоку, и я краем глаза вижу тот самый профиль. Состояние мое близко к обморочному — это как если бы я увидел, что там Лермонтов сидит за столом. Я долго находился в этом полуобморочном состоянии и

Потом я понемножку стал из себя выдавливать

Об одной строчке в «Поэме без героя»

Наташа меня все время понукала, чтобы я задавал очередные вопросы, потому что Анна Андреевна чувствовала себя лучше и вообще была в хорошем настроении. И я спросил: «А вот в „Поэме без героя“ во втором посвящении есть стих: „…Мне снится молодость наша, / Та, его миновавшая чаша“. Это цитата?» Она меня оборвала и сказала: «Это из Евангелия». Я сказал: «Я знаю, но вот у Василия Комаровского есть строчка: „Или это лишь молодость — общая чаша“» — строчка, которую я прочел в журнале «Аполлон», куда погрузился, выискивая стихи Ахматовой. Она сказала: «Вы знаете, это не случайно — напишите об этом». И еще несколько раз на протяжении этой беседы, когда я задавал вопросы, повторила: «Обязательно об этом напишите». И на прощание сказала: «Я буду очень ждать, что вы обо мне напишете. Пожалуйста, покажите мне. Только не посылайте по почте, потому что моя почта перлюстрируется».

О завышенных ожиданиях

В

О чувстве долга

Каждый раз, когда я вспоминаю об этом визите, его время растягивается. Мне кажется, его было все больше и больше. Я не записал тогда, вернувшись из Комарова: мне это казалось пошлым или

Когда она умерла, у меня возникло чувство долга и невыполненного обещания. И когда в конце марта — начале апреля состоялась очередная студенческая конференция в Тартуском университете (куда я начал ездить с 1964 года и где выступал на студенческих конференциях — у меня к этому времени было свободное посещение в университете, мне разрешили), я сделал доклад об Ахматовой. После чего я продолжил заниматься Погорельским и прозой пушкинской эпохи.

Об архивной практике, замечательной квартире с эркером и блоковском семинаре

1967 год был последним годом в университете. Я был в Ленинграде на практике: Лев Сергеевич Сидяков договорился с Пушкинским Домом, чтобы все наши филологи-русисты проходили архивную практику в рукописном отделе Пушкинского Дома. В

Об архиве неизвестных стихов Ахматовой и ее загадочной судьбе

К концу семинара ко мне подошел Михаил Борисович Мейлах Михаил Борисович Мейлах (р. 1945) — литературовед, филолог, поэт и переводчик, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе., впоследствии ставший моим другом, и сказал, что, к сожалению, на сам доклад он опоздал, но не соблаговолю ли я прийти к нему домой на следующий вечер и повторить доклад уже персонально для него. Я повторил. После смерти Анны Андреевны Миша стал собирать по разным ленинградским домам списки ее ненапечатанных стихотворений и очень в этом преуспел: у одной дамы он нашел маленький архивчик, состоявший из неопубликованных и никому не известных стихов Ахматовой. Как потом мне рассказал уже упоминавшийся Сеня Рогинский, дама была специально приставлена к Анне Андреевне, чтобы выведать эти самые стихи на предмет крамолы. Как я теперь понимаю, Анна Андреевна догадывалась об этом: среди стихов, сообщенных этой осведомительнице, криминала не было, хотя для нужд охранки того времени особенных доказательств не требовалось. Вообще судьба Ахматовой в этом смысле загадочна: несмотря на плотную слежку, несмотря на то что в 1950 году начальник этой охранки Абакумов просил у Сталина санкцию на ее арест, она пережила Сталина, Жданова, Абакумова и многих других своих гонителей.

О недопонимании между поколениями

Между поколениями всегда существует некоторое обязательное препятствие и обязательный компонент недопонимания. Когда мы с коллегами, в частности с моим первым соавтором по ахматовским сочинениям Гариком Суперфином, ходили с расспросами к старикам, довольно часто надо было преодолеть недоверие и подозрительность. Чего это приходят молодые люди и начинают расспрашивать про репрессированных? Во многих еще жил страх, хотя речь идет уже о середине и конце 1960-х годов. Но были и исключения — люди крайне доброжелательные, старавшиеся помочь. Например, Игнатий Игнатьевич Бернштейн Игнатий Игнатьевич Бернштейн (1900–1978) — писатель, литературовед, архивист. Известен также под псевдонимом Александр Ивич. В эпоху Большого террора и после нее собирал и хранил рукописи книг, которым грозило уничтожение., отец Сони Богатыревой, которая сейчас наконец написала о своих замечательных родителях См.: С. И. Богатырева. Серебряный век в нашем доме. М., 2019.. Или великий филолог Юлиан Григорьевич Оксман Юлиан Григорьевич Оксман (1894–1970) — литературовед, историк, пушкинист., у которого не было никаких секретов и который указывал: пойдите к

О хождении по информантам и Леониде Черткове

Этих пожилых старичков, к которым мы ходили, мы в шутку называли, как фольклористы, информантами. У меня, у Гарика [Суперфина], у Cаши Парниса были в этом деле учителя, наставники. Например, замечательный, уже покойный Лёня Чертков. Он был старше нас, меня — на 12 лет. Вернувшись из лагеря, в который он загремел за

О чуковском темпераменте и излишнем погрязании в мелочах

С Лидией Корнеевной Чуковской я был знаком и еще в машинописи читал первый и второй тома ее «Записок». У нас с ней были разногласия: Лидия Корнеевна не любила структурализм, формальный метод, излишнее архивное погрязание в мелочах, в незначительных бытовых деталях эпохи. То есть все то, что нравилось мне и моим коллегам, когда мы начали изучать саму фактуру, плоть, ткань так называемого Серебряного века.

Она была дочерью Корнея Ивановича Чуковского — блистательного критика, человека, который, несмотря на все разногласия русской филологии с ним, очень многое воспитал и взрастил в этом поколении филологов. Например, внимание к детали, к частотности

О том, что форма — носитель содержания

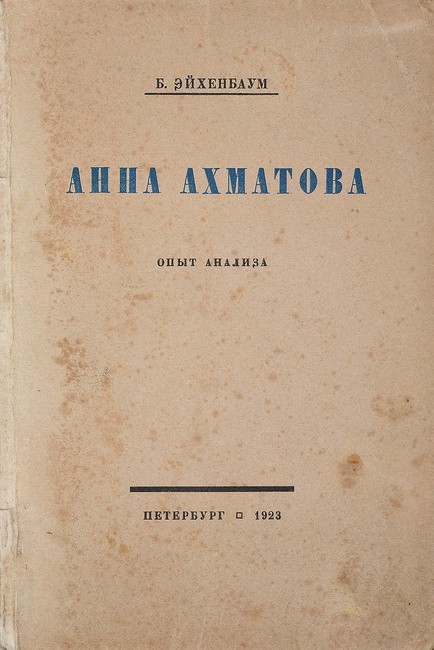

Когда я спросил у Ахматовой про книжку Бориса Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа», которую я очень любил, она сказала, что в этой книжке Эйхенбаум боялся быть немодным и отсталым. Ей тоже не нравились крайности формального метода, когда подсчитывается, сколько раз строчка начинается с «и», «да» и так далее. А нашему поколению это нравилось: мы считали, что, прежде чем умозаключать

Об одной статье Виноградова

В свое время мы вместе с покойным Александром Павловичем Чудаковым Александр Павлович Чудаков (1938–2005) — филолог, литературовед и писатель. Специалист по творчеству Чехова. Автор романа «Ложится мгла на старые ступени» (2000), выдвинутого на Букеровскую премию в 2001 году и получившего премию «Русский Букер десятилетия» в 2011-м. готовили к републикации статью Виноградова «О символике Анны Ахматовой», написанную в 1922 году. Эта знаменитая статья строится так: Виноградов предложил весь мир в поэзии Ахматовой — пейзажи, фауну, флору, интерьеры — разнести по трем основным семантическим полям, так как все они концентрируются вокруг трех смысловых центров: песня, молитва и любовь. Скажем, все птицы, поскольку они певчие, относятся к полю песни. В этом подходе был такой лингвистический империализм: Эйхенбаум заметил, что Виноградов отнес к птицам журавль в строчке «Журавль у ветхого колодца». А это не птица — это такое устройство для подъема ведра воды. И все же это очень увлеченная работа Виноградова, которая до сих пор производит впечатление своим напором и простым решением довольно сложных вопросов поэтической семантики.

Мы с Сашей Чудаковым приготовили комментарий, объясняя идеи Виноградова в контексте филологической мысли его эпохи, а также особенности поэтики Ахматовой, которые Виноградов наметил и которые потом в полной мере проявились в ее последующих стихах. И вот в

О задачах комментатора

Последние двадцать с лишним лет я преподаю в Иерусалимском университете студентам, изучающим русскую филологию, и убеждаюсь, что

Приведу пример. Один современный молодой филолог впервые публикует письмо Лидии Корнеевны Чуковской и приводит оттуда фразу «Вот в таком разрезе». Эта фраза взята в кавычки, а все то, что в тексте взято в кавычки, мы обязаны комментировать. Даже если мы понимаем, что это все знают, протокол комментирования обязывает нас это делать. Но он пропускает эти кавычки и комментирует в этом письме много чего другого, на мой взгляд, не столь обязательного. Вы знаете, что такое «в таком разрезе»? Это, как мы бы сейчас сказали, мем — цитата из монолога Аркадия Райкина, который в 60-е годы прошлого века был у всех на слуху. Райкин изображал бюрократа, который все время приговаривал: «Вот так, в таком духе, в таком разрезе».

Такие вещи исчезают, если они своевременно не зафиксированы в словарях цитат. И тогда в рутинную работу комментатора входит именно выявление, разыскание и объяснение таких слов. Хорошо, если они взяты в кавычки или выделены курсивом. А если они приходят в текст просто так в расчете на узнавание, улыбку, гнев или другую читательскую реакцию без всяких кавычек, сегодняшний читатель может их не заметить, и это обедняет понимание текста.

Об ошибках

Разумеется, у меня бывают ошибки. Это вещь довольно неприятная и досадная. Расскажу об одном таком случае. Изначально ошибка была не моя, но я пошел вслед за ней, хотя должен был прежде семь раз отмерить.

У Ахматовой есть стихотворение «Все, кого и не звали…» (другой вариант — «Все, кого и не ждали, в Италии…»), впервые напечатанное через годы после ее смерти. Это стихотворение написано в связи с поездкой советской писательской делегации в Италию: это был первый выезд писателей в капстрану в эпоху оттепели, а Ахматовой даже не предложили поехать. И из ее обиды возникло это замечательное стихотворение.

Ахматова была в Италии в 1912 году, и в 1957 ей показалось, что при жизни ей уже туда не вернуться снова (на самом деле ей удалось побывать в Италии в 1964 году — увидеть Рим и Сицилию). Одна из строчек этого стихотворения была напечатана моим коллегой по ахматоведению в таком виде: «Под святыми и грешными фресками / Не пройду я знакомым путем». И я написал сочинение о грешных фресках, предположив, что это фрески Джотто, изображающие сцены Страшного суда, которые Ахматова видела в Падуе в 1912 году. Через

«Под святыми и вечными фресками / Не пройду я знакомым путем»..

Это такая обычная, типовая описка, когда второй из двух эпитетов подбирается по контрасту: память подсказывает, что второй должен быть антитезой первому. Человек переписывал в архиве эти строчки, рука у него так пошла — и все. А я на этой ошибке построил большое сочинение. Но я не жалею, потому что зато мне удалось высветить довольно важный пласт некой двусмысленности и игры с запретным, инфернальным, постыдным в эстетике 1910-х годов.

О счастливых моментах

Повседневная филологическая работа, если это не институтская обязаловка, — чистое веселье и исцеленье от тоски, как говорил Мандельштам. Именно такой работой хотелось бы заниматься. На мой взгляд, она всегда связана с автобиографическими, личными моментами, которые хочется остановить, продлить. Иногда это день твоей жизни, иногда неделя, иногда месяц, а иногда и секунда. Так получилось, что у меня все счастливые минуты жизни связались с Ахматовой. Последняя книжка, которую мне посчастливилось выпустить в соавторстве с замечательным филологом следующего поколения Александром Львовичем Соболевым, — «Венеция в русской поэзии». Она охватывает две с половиной сотни авторов первой половины ХХ века и 400 их стихотворений с объяснениями и комментариями. Для меня эта книга — закрепление одной счастливой секунды в моей жизни.

В 1989 году я попал в Италию, на озеро Комо, где проходила юбилейная ахматовская конференция. Оттуда я на день поехал в Венецию: никаких средств, чтобы там остановиться, естественно, не было. И вот я иду от вокзала Санта-Лючия, продвигаясь к центру вместе с многоязыкой толпой международных туристов, и в

Многие наши свершения на филологической ниве связаны с желанием воздать благодарность. Я

О благодарности материала

Молодым людям, которые будут заниматься филологией, я хочу сказать, что занятие приносит очень много счастливых моментов, которые невозможно предугадать, и много приятных сюрпризов. Есть такая вещь, как благодарность материала: если долго

Об ассоциациях и табаке

Счастливые, продуктивные мысли, которые потом развиваются в пространное филологическое повествование, приходят в самых неожиданных местах. И иногда это возникало в архиве. Например,

О лени, сути филологического подхода, плавании и прогулках

Без всякого кокетства и эпатажа я хочу сказать, что я человек ленивый. Это, конечно, очень плохо, хотя из поэзии мы знаем, что лень имеет положительные последствия. Я не могу долго сидеть за столом и вообще долго не могу заниматься одним делом. Хотя я уже не курю, я все равно вскакиваю; я должен бросить эту книгу и заглянуть в другую и так далее. Мне кажется, это и есть суть филологического подхода — перебирать книжки и смотреть, как вычитанное сталкивается между собой и вступает в новые смысловые отношения.

Слава богу, есть еще два вида времяпрепровождения, во время которых появляются новые научные идеи. Это плавание в бассейне в Иерусалиме — я просто диву даюсь, сколько за эти час-полтора успеваешь напридумывать, — и прогулки по пляжу на моем родном Рижском взморье, где я провожу каждое лето. Я гуляю по пляжу из одного конца Юрмалы в другой и во время этих прогулок все придумываю. Единственная проблема в том, что потом надо сесть и все это записать. Вот на это не хватает сосредоточенности, и очень многие из этих находок так и ушли

О страхе перед чистым листом и дедлайнах

Я считаю, что энергия недоделанного, незавершенного, недописанного и недочитанного значительно важнее для общего дела культуры, чем то, что мы иногда делаем по ложно понятым соображениям дисциплины, порядка и так далее.

У меня, как и у всех людей, есть страх перед чистым листом, но существует такая счастливая вещь, как дедлайн: страх не страх, а

О том, сколько можно заниматься одним и тем же

В молодости я постоянно слышал этот вопрос: чем изучать и описывать уже написанное, написал бы

О том, как учить стихи

Когда я впервые попал в Америку, я читал в нескольких университетах лекции как приглашенный профессор. Потом по американской традиции пригласившие меня коллеги-преподаватели опрашивали студентов, понравилась ли им лекция. Студенты говорили: «Изумительно, изумительно!» — «А что изумительно?» — «Он наизусть читает стихи!» Оказалось, что этого в нынешней американской традиции нет. А какие стихи я читал наизусть? Стихи начала ХХ века. И почти все это были стихи, которые я в свое время переписывал от руки. Это моторная память: не я их помню, а рука помнит. Когда занимаешься так называемой интертекстуальностью, когда думаешь, не заимствование ли это, не отсылка ли, вдруг в памяти всплывают

У меня были друзья, которые умели очень быстро печатать на машинке. Думаю, половину русской поэзии ХХ века я получил перепечатанную на машинке от моего покойного прекрасного друга Димы Борисова Вадим Михайлович Борисов (1945–1997) — историк и литературовед, специалист по истории Русской православной церкви XIV–XV веков. Здесь можно прочитать об участии Вадима Борисова в деле публикации романа «Доктор Живаго». . Например, так я прочитал «Воронежские тетради» «Воронежские тетради» — цикл стихотворений Осипа Мандельштама, написанный в ссылке в Воронеже в 1935–1937 годах.. Но это немножко другое чтение стихов: они запоминаются, потому что момент этого чтения сам по себе волнителен. Сейчас это уже непонятно, но, когда ты читаешь неопубликованное и полузапретное, когда тебе дают на ночь, а утром надо вернуть, память

О памяти как единственном рабочем инструменте

Безусловно, филологу надо учить стихи наизусть, надо заставлять себя учить наизусть, чтобы тренировать память, потому что это единственный наш рабочий инструмент. Кумир нашей филологической молодости Юрий Николаевич Тынянов

О тех, кто становится филологом

Довольно часто филологи — это неудавшиеся или «передумавшие» прозаики и поэты. Я даже думаю, что почти всегда. Как говорят в таких случаях американцы, don’t ask. Исключителен случай Александра Павловича Чудакова, который стал не только выдающимся филологом, но и не последним прозаиком. Другой такой случай — тот же Тынянов. А так опыты художественной прозы бывали, я думаю, почти у всех. Я считаю, что вообще хорошо бы филологу знать, как делается литература, как делается искусство. Мне в этом смысле повезло, потому что я четверть века проработал в театре заведующим литературной частью и видел, как делается спектакль, что такое режиссура… И когда я пишу, я стараюсь поставить текст в режиссерском смысле слова, предусмотреть некоторые эффекты и рассчитать места, где будут аплодировать.

О бессоннице и случайных озарениях

Помимо находок новых текстов, документов, свидетельств, к приятным минутам жизни относятся случайные озарения. С 1991 года я живу в Израиле и до недавнего времени преподавал на кафедре славистики Еврейского университета в Иерусалиме. Это легендарная кафедра, на которой в свое время работали и Дмитрий Сегал Дмитрий Михайлович Сегал (р. 1938) — филолог, лингвист. Один из основателей русской школы структурного и семиотического литературоведения., и Омри Ронен Омри Ронен (1937–2012) — израильский, затем американский филолог-славист. Здесь об Омри Ронене очень интересно рассказывает филолог Хенрик Баран. , и Лазарь Флейшман, еще при мне выступал с лекциями замечательный Илья Захарович Серман Илья Захарович Серман (1913–2010) — литературовед, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX веков. и так далее.

Иерусалим — такой город, где особенно не поспишь: только в двух местах в мире мне доводилось ощущать, что через тебя проходят

И вот в одну из бессонниц я вдруг начинаю думать о поэте Эзре Александрове — человеке, которого Эдуард Багрицкий Эдуард Георгиевич Багрицкий (1895–1934) — русский поэт, переводчик и драматург. называл своим учителем. Этот поэт фигурирует в ряде воспоминаний о литературной поэтической Одессе эпохи Гражданской войны: память одесситов сохранила несколько строчек и строф, которые приводятся в мемуарах и которые действительно производят впечатление, так как не похожи ни на что другое в русской поэзии. И о судьбе Александрова больше ничего не известно. И вдруг я начинаю думать: а вдруг израильский поэт Эзра Зусман, писавший на иврите и иногда упоминаемый израильтянами, — тот же самый человек? Имя Эзра не очень редкое у евреев, но вдруг… И дальше мои коллеги находят наследников этого Эзры Зусмана, мы приезжаем к ним и обнаруживаем фрагменты его воспоминаний на русском языке.

Это была такая счастливая минута, она же находка, она же открытие. Мне посчастливилось первым прочитать этот архив, и я напечатал статью под названием «Деталь двойного назначения» — некоторые кубисты так говорили про свои натюрморты, где одна деталь одновременно является и частью лица, и частью скрипки. Эзра Зусман оказался такой деталью двойного назначения как участник русской поэзии и ивритской.

О неизвестном письме Ахматовой Брюсову

Вся наша профессиональная жизнь состоит из цепи находок,

О поездке к Надежде Яковлевне Мандельштам

В числе этих четырех стихотворений было знаменитое, впоследствии так понравившееся Пастернаку стихотворение «Жарко веет ветер душный». Дима Борисов, замечательный знаток и пропагандист русской поэзии этого периода, в ту пору — а это был 1967–1968 год — очень дружил с Надеждой Яковлевной Мандельштам. И вот мы пошли к ней, я рассказал про эти письма, и мы договорились, что будем записывать ее ответы на мои историко-литературные вопросы. Ответы были в духе Надежды Яковлевны — нелицеприятные, резкие и малодоброжелательные по отношению ко всем современникам Мандельштама. Например, я спрашивал: «Что вы помните о литераторе NN?» Она говорила: «NN — не литератор, а чудовище». Мы переходили к следующему, и она говорила то же самое. Кроме того, я говорил на структуралистском сленге, и это ее возмущало. Например, я употреблял слово «миф», а ей это не нравилось. В

Рассказ этот имеет очень поучительную концовку, которую тоже надо напоминать нашим коллегам нынешнего поколения. Через несколько лет стало ясно, что сегодня-завтра в доме у Димы Борисова и его жены Тани будет обыск, так как они очень дружили с Солженицыным. Из-за плотной слежки из квартиры не успели ничего вынести. И они впопыхах сожгли несколько магнитофонных лент (там были и другие записи, важные для истории).

Сейчас мы об этом можем только сожалеть. С другой стороны,